远红外穴位敷贴联合良肢位摆放对缺血性脑卒中患者肢体痉挛的效果观察

2018-02-19樊洁顾叶姚静珠鲍克娜彭利芳黄蔚萍

樊洁 顾叶 姚静珠 鲍克娜 彭利芳 黄蔚萍

[摘要]目的探讨良肢位联合穴位敷贴对缺血性脑卒中患者肢体痉挛的效果。方法选取在本院神经内科住院的缺血性脑卒中患者205例,随机分成三组,穴位贴敷组71例,良肢位组67例,联合组(良肢位联合穴位贴敷)67例,使用脑卒中患者运动功能评估量表即改良Ashworth量表(modified ashworth scale,MAS)评价患者肢体张力,使用改良Tardieu量表(modified tardieu scale,MTS)评价肢体痉挛程度。结果干预后,联合组患者在第7天,第14天MAS分值与MTS分值比较差异有统计学意义(P<0.01);贴敷组与良肢组MAS分值与MTS分值比较差异有统计学意义(P<0.05)。三组患者在干预后第14天MAS分值与MTS分值比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论良肢位摆放、穴位敷贴和联合两种方法都可以降低缺血性脑卒中患者早期肌肉张力,改善肌肉痉挛现象。其中,远红外穴位敷贴联合肢位摆放效果优于单纯良肢位摆放或单纯穴位贴敷干预。

[关键词]缺血性脑卒中;良肢位;穴位贴敷;肢体痉挛;护理

中图分类号:R243.3文献标识码:B文章编号:1009-816X(2018)06-0518-

doi:10.3969/j.issn.1009-816x.2018.06.026

我国脑卒中发病率居世界首位[1],随着医学的发展脑卒中患者死亡率已明显下降,在存活者中致残率却高达70%左右[2]。脑卒中患者肢体持续痉挛是导致偏瘫致残的主要原因[3]。有国外研究认为,早期对患侧上肢和肩关节进行体位干预能够在一定程度上改善上肢功能[4,5]。国内学者认为,对脑卒中患者进行的急性期康复抑制痉挛、抑制联带运动干预,其干预开始越早肢体功能恢复越好[6]。另一方面,脑卒中患者患侧肢体血流速度减慢,造成肌肉组织供氧不足[7]。远红外穴位贴敷具有改善人体微循环,提高组织供氧,改善新陈代谢,加速人体所需的生物酶的合成等作用[8]。本研究通过联合良肢位与穴位贴敷应用于脑卒中患者的早期护理,对减轻脑卒中患者肢体痉挛,尽快恢复肢体功能有较明显效果,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料:选取2015年10月至2017年9月我院神经内科住院缺血性脑卒中患者205例,采用随机数字表法分成三组,联合组67例,其中男41例,女26例,年龄50~75岁,平均(63.96±10.47)岁;良肢组67例,其中男42例,女25例,年龄51~74岁,平均(62.69±9.02)岁;穴位贴敷组71例,其中男43例,女28例,年龄50~72岁,平均(60.79±8.71)岁。纳入标准:(1)脑梗死符合2007年《中国脑血管病防治指南》第1版诊断标准,并经CT或MRI确诊;(2)已明确由缺血性脑卒中引起的偏瘫肢体处于痉挛状态,痉挛程度按照改良的Ashworth分级,痉挛在1~3级;(3)病程在1个月内的患者。排除标准:(1)病情危重或急性期病情尚未稳定,伴有意识障碍或严重的认知功能障碍;(2)既往有运动功能障碍,如类风湿关节炎、关节畸形及神经肌肉的病变等对运动功能有直接影响的疾病;(3)合并有严重的心、肺、肝、肾疾病、糖尿病或有严重出血倾向者;(4)已进行肉毒素注射或近期持续服用有镇静作用的中西药及肌肉松弛剂者;(5)皮肤敏感者及不能积极配合治疗者。两组患者在年龄、性别、患病危险因素等方面,比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法:全面评估患者情况,建立档案。

1.2.1贴敷组为穴位贴敷组。敷贴选择以纳米远红外微粉材料(远红外波长8~15um)为主要成分的粘贴形敷料,敷贴大小60mm×60mm。穴位贴敷选择穴位部位为曲池、合谷、外关、肩蚦。选红外线材料能正性刺激这些穴位,与人体产生高效生物共振,改善血液循环,促进新陈代谢。贴敷时间为每天6小时,隔日一次。使用敷贴前清洁皮肤,揭掉治疗贴的保护膜敷贴在穴位上。

1.2.2良肢组为良肢位放置护理组。良肢位摆放方法:(1)仰卧位:床头抬高30°,头下置枕,不宜过高,患侧后垫一比躯体略高的枕头,将伸展的上肢和肩部置于枕上,防止肩胛后撤,向上,手指伸展,在患侧臀部及大腿外侧垫枕,防止患侧骨盆后缩,及髋关节外展、外旋,膝关节轻度屈曲位,不应在足底放置任何东西。(2)健侧卧位:健侧在下,患侧在上,头枕不宜过高,患侧上肢下垫一枕头,使患侧肩部前伸,肩关节屈曲约有90°,肘关节伸展,前臂旋前,腕关节背伸,患侧骨盆旋前,髋关节自然半屈曲位,垫于枕上,健侧下肢平放于床上,轻度伸髋,略屈膝。(3)患侧卧位:患侧在下,健侧在上,头部放于与肩同高的软枕上,并稍前屈躯干向后旋转,背后用软枕支持。患侧上肢前伸,使肩部向前确保肩胛骨的内缘平靠于胸腔,肘关节伸展,手指张开,掌心向上,腕被动背伸;健侧上肢可放于躯体之上或后边的软枕上。下肢呈迈步状,健侧腿、髋、膝屈曲并垫软枕;偏瘫侧腿用软枕保持在伸髋、稍屈膝位。良肢位摆放各种卧位循环交替,并需每隔两小时变换体位一次。

1.2.3联合组为良肢位放置联合穴位贴敷组。良肢位放置方法同良肢组,敷贴种类、穴位选择及敷贴时间选择同贴敷组。

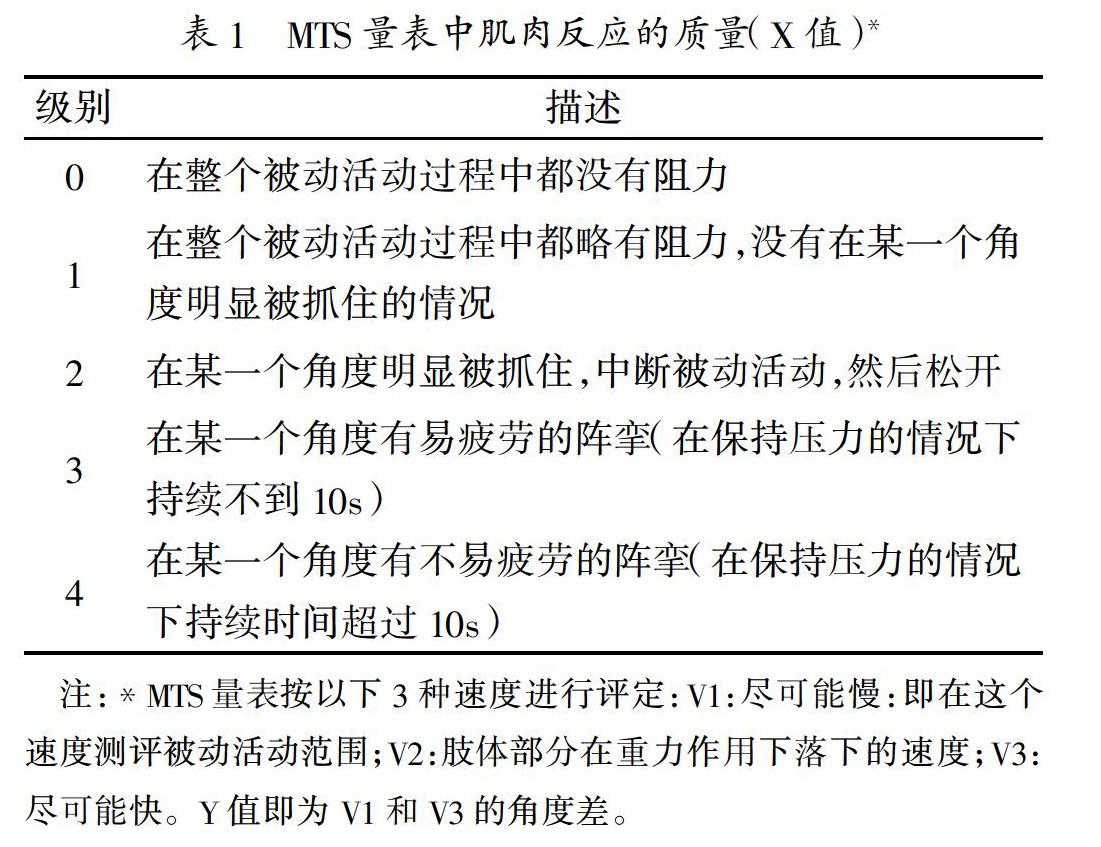

1.3评价工具与测量方法:使用改良Ashworth量表(MAS)及改良Tardieu量表(MTS)评分,于入院时(干预前)、干预后第7天、第14天,进行痉挛程度评分。MAS和MTS为评价肌痉挛和肌张力的最主要的量表。MAS只有一种牵伸速度,因此被认为是张力量表,而MTS由于存在三种牵伸速度,因此被认为是肌痙挛量表。(1)MAS是目前临床使用最为广泛的肌张力检查量表[9]。测量者应将患者肢体从最大屈曲位伸直到最大伸直位,直到感觉到软组织抵抗。全关节范围内移动患者肢体时,应在1s内完成。测量上肢应在仰卧位进行,上肢平行于躯干放置,肘关节伸直,腕关节处于中立位,双下肢平行放置,但肩关节伸肌和内旋肌测量时不同。伸肌测量时,手臂应从伸直位移动到屈曲90°,内旋肌测量时,手臂应从中立位移动到最大外旋位。整个测试中,患者保持冷静放松。若需要重复测试,在同一天进行以最大程度减少因药物作用而导致的痉挛程度的变化。MAS是6等级的量表。计分从0~5分不等,分数越低,代表肌张力正常;分数越高,代表痉挛或者被动运动阻力增加。(2)MTS是用于评定痉挛的方法,有学者提出MTS可比MAS更准确有效地评定肢体痉挛情况[10]。使用MTS时,痉挛根据肌肉在特定速度下牵伸的反应进行定量评估,每天在同一时刻进行,并且重复测量时被测肢体摆在相同的位置,上肢坐位检查,下肢仰卧位检查。MTS对比慢速和快速两种情况下被动牵伸时的肌肉阻力,测量者通过两个参数来评估特定速度下肌群对牵张刺激的反应:X(肌肉反应的质量)、Y(肌肉反应时所处的角度),见表1[11]。

3讨论

脑卒中患者3周内约90%的患者都会出现痉挛,上肢的屈肌痉挛模式、下肢的伸肌痉挛模式是脑中风及脑外伤常见的,痉挛模式是肢体恢复的最大障碍。持续痉挛可造成肩手综合征、肩关节半脱位、足下垂等并发症。

良肢位可降低缺血性脑卒中患者的肢体痉挛程度[6]。良肢位又称抗痉挛体位,是从治疗的角度出发而设计的一种临时性体位。良肢位的治疗原则是通过对抗肩胛骨下沉、后缩和肱骨内旋的痉挛模式,维持肩胛胸廓关节的活动度,髋关节处于内收、内旋的姿势,从而抑制异常的运动模式。本研究的结果同样支持这一观点。通过对患者在卧位、坐位等体位的良肢摆放,在干预1周后痉挛评分即有下降。

远红外穴位敷贴亦可降低缺血性脑卒中患者的肢体痉挛程度。脑中风患者偏瘫造成患侧肢体血流速度减慢,长时间可影响患侧的血液循环。穴位敷贴作用机理是通过“吸收”、“反射”、“渗透”等过程,产生“生物共振”效应,从而激发肌体细胞活性,有效改善人体微循环,提高组织供氧,改善新陈代谢,加速人体所需的生物酶的合成,达到祛风痰、通经脉、调气血[12,13]。赵春艳等[13~15]研究结果表明:穴位贴敷联合综合康复治疗脑卒中偏瘫患者,有利于偏瘫功能及肌力的恢复。本研究选择曲池、合谷、外关、肩蚦穴都属于手阳明大肠经,《内经》云:治痿独取阳明。阳明经多气多血之经,主润宗筋主束骨,取其经,使气血畅通,筋脉得养[14,15]。结果数据显示,在穴位敷贴干预后2周痉挛评分出现下降。换言之,使用穴位敷贴预防患者肢体痉挛推荐至少应持续使用2周以上。

远红外穴位敷贴联合良肢位摆放降低肌肉痉挛程度效果呈叠加性。从干预后7天及干预后14天的MAS及MTS痉挛评分比较,可以发现两种措施联合组分值下降最明显,其机制可能是联合组既解决了不良姿势引起肌张力增高的因素,又通过穴位敷贴降低缺血性脑卒中肢体血液循环不畅加重痉挛发生的风险。另外,在使用MTS量表评价三组患者痉挛分值时,干预第7天起就发现三组患者的分值的差异;而MAS量表在第14天评价时才发现三组的差异。因此,MTS可能是比MAS更灵敏的判断肢体痉挛程度的工具。

综上所述良肢位摆放、穴位敷贴和联合良肢位摆放与穴位敷贴都可以降低缺血性脑卒中患者早期肌肉张力,改善肌肉痉挛现象。其中,远红外穴位敷贴联合肢位摆放效果优于单纯良肢位摆放或单纯穴位敷贴干预。

参考文献

[1]王陇德,王金环,彭斌,等.《中国脑卒中防治报告2016》概要[J].中国脑血管病杂志,2017,14(4):217-224.

[2]林航,王爱红,李丹丹,等.脑卒中社区康复模式研究进展[J].中国康复医学杂志,2017,32(10):1203-1205.

[3]蔡文智,李亚洁.脑卒中的康复护理[M].北京:科学技术文献出版社,2000:41.

[4]李晓军,陈锦秀,陈婷玉.良肢位摆放在脑卒中偏瘫患者肢体功能障碍中作用及时间差异的Meta分析[J].护理学杂志,2015,30(21):81-86.

[5]Huang YC, Chang KH, Liou TH, et al. Effects of kinesio taping for stroke patients with hemiplegic shoulder pain: a double-blind, randomized, placebo-controlled study[J]. J Rehabilitation Med,2017,49(3):208-215.

[6]司惠芳,梁岚萍,刘向真,等.脑卒中肢体功能康复现状综述[J].中华护理杂志,2004,39(7):535-538.

[7]张雪,胡彦群,赵蕊.隔姜灸改善脑卒中患者下肢血流速度的临床研究[J].上海针灸杂志,2015,34(5):406-408.

[8]鲍克娜,朱芳.良肢位设定联合穴位贴敷对治疗脑中风患者肢体痉挛的疗效观察[J].科技视界,2016,12:39-41.

[9]郭铁成,卫小梅,陈小红.改良Ashworth量表用于痉挛评定的信度研究[J].中国康复医学杂志,2008,23(10):906-909.

[10]Baunsgaard CB, Nissen UV, Christensen KB, et al. Modified Ashworth scale and spasm frequency score in spinal cord injury: reliability and correlation[J]. Spinal Cord,2016,54(9):702-708.

[11]吳跃迪,李放,熊莉.改良Ashworth量表及改良Tardieu量表应用于卒中患者屈肘肌评估的信度比较[J].中国康复医学杂志,2013,28(12):1151-1152.

[12]刘聪,孙晓军,李冰,等.挑刺、艾灸联合穴位贴敷治疗急性期周围性面瘫65例[J].中医研究,2012,25(10):44-46.

[13]彭凯,戚其华,倪姗姗.电针配合中药穴位贴敷治疗周围性面瘫效果[J].青岛大学医学院学报,2012,48(3):253-258.

[14]赵春艳,佟剑平,李翔,等.穴位贴敷联合综合康复治疗中风偏瘫的疗效观察[J].广西医学,2012,34(5):45.

[15]戴益辉.穴位按摩联合穴位敷贴对中风患者肢体偏瘫的疗效观察[J].按摩与康复医学,2011,2(11):42.

(收稿日期:2018-8-8)