自拟柴胡止眩汤联合甲磺酸倍他司汀治疗后循环缺血性眩晕43例

2018-02-15孙红彦

孙红彦

(河南省南阳市西峡县中医院,河南 南阳474500)

后循环缺血性眩晕的发病和多种因素有关,患者椎-基底动脉出现血液循环障碍,对应的区域供血不足,使得小脑、脑干和丘脑等部位脑灌注减少,进而影响前庭功能,使患者机体出现呕吐、视物旋转等眩晕症状[1-2]。后循环缺血性眩晕以中老年人群多发,致死率和致残率较高。中医研究认为,该病证的发病原因与脏腑失养、脑窍阻滞、浊阴清阳失衡有关[3]。为改善患者的临床症状,提高患者的生活质量,河南省南阳市西峡县中医院开展了自拟柴胡止眩汤治疗后循环缺血性眩晕方面的研究,并探讨其干预效果。现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 将2016年9月至2018年4月南阳市西峡县中医院接诊的86例后循环缺血性眩晕患者纳入本研究。患者因眩晕发作、伴耳鸣症状就诊。利用随机号码表抽取样本,并将患者分为观察组和对照组,每组43例。观察组男20例,女23例;年龄44~75岁,平均(51.49±7.55)岁;病程最短1 h,最长6 d,平均(22.49±3.22)h;合并颈椎病16例,合并冠心病5例,合并高脂血症9例,合并高血压7例,合并糖尿病6例。对照组男19例,女24例;年龄45~74岁,平均(52.33±7.16)岁;病程最短1 h,最长6 d,平均(22.15±3.19)h;合并颈椎病15例,合并冠心病5例,合并高脂血症9例,合并高血压病8例,合并糖尿病6例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 患者知情同意,签署知情同意书;符合《中国后循环缺血的专家共识》[4]确定的诊断标准;反复发作,多与头、体位改变有关;既往有动脉硬化、血脂失调症等病史;经颅多普勒超声检查证实。

1.3 排除标准 耳源性疾病引起的眩晕;其他疾病引起的眩晕;合并肝肾功能不全等情况;不符合本研究干预方案。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予甲磺酸倍他司汀(广东世信药业有限公司,国药准字H20100025)治疗。每次6 mg,每日3次,饭后口服。治疗14 d。

2.2 观察组 在对照组的基础上,联合使用自拟柴胡止眩汤治疗。方药组成:黄芪30 g,赤芍10 g,红花10 g,茜草10 g,牛膝30 g,桂枝10 g,葛根30 g,秦艽15 g,当归15 g,川芎10 g,白术10 g,丹参20 g,地龙15 g,柴胡10 g,天麻10 g,甘草片6 g。每日1剂,煎取药液400 mL,早晚分两次温服。治疗14 d。

3 疗效观察

3.1 观察指标 观察血液黏度、各症状消失时间及临床疗效。

3.2 疗效评定标准 根据《中药新药临床研究指导原则》[5]制定,临床疗效分为显效(单独症状消失,短时间内不发作,椎-基底动脉流速改善明显)、有效(单独症状很少发作,椎-基底动脉流速有所改善)和无效(未达到上述标准)。总有效率为显效率和有效率之和。

3.3 统计学方法 使用SPSS 19.0统计学软件处理数据。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.4 结果

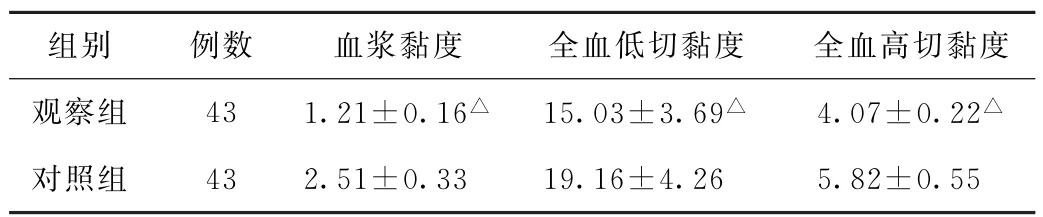

(1)血液黏度比较 观察组血浆黏度、全血低切黏度、全血高切黏度均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)见表1。

表1 两组后循环缺血性眩晕患者血液黏度比较(mPa,x±s)

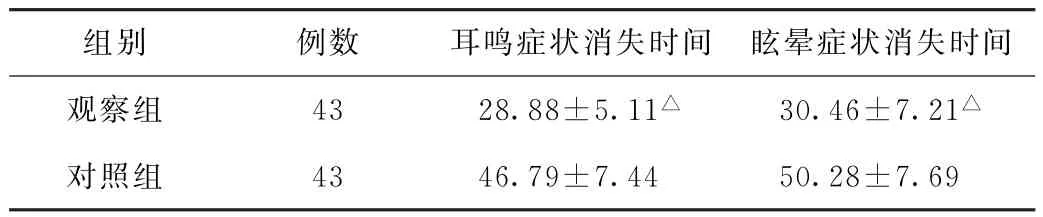

(2)耳鸣症状消失时间、眩晕症状消失时间比较观察组耳鸣症状消失时间、眩晕症状消失时间均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组后循环缺血性眩晕患者耳鸣症状消失时间、眩晕症状消失时间比较(h,x±s)

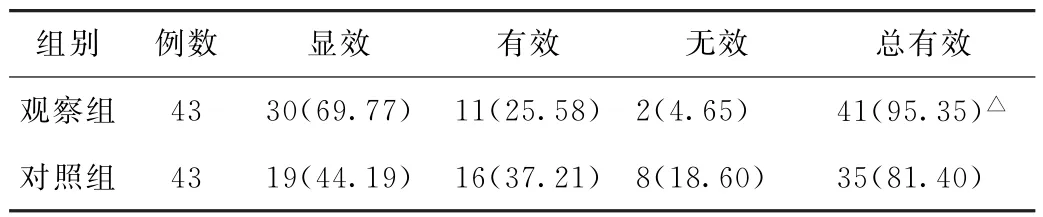

(3)临床疗效比较 观察组总有效率(95.35%)高于对照组(81.40%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组后循环缺血性眩晕患者疗效比较[例(%)]

4 讨论

缺血性眩晕是常见的眩晕类型,临床表现单一,临床可通过MRI、多普勒超声等辅助诊断。常见的单发性眩晕可分为偏头痛性眩晕和后循环缺血性眩晕。后循环缺血性眩晕多和缺血有关,患者往往伴有血管高凝、动脉粥样硬化等症状。现阶段,关于后循环缺血性眩晕的治疗,主要考虑改善脑部血循环,从而促进脑组织供氧,恢复脑组织的正常功能。为了更好地改善患者的临床症状,提高治疗效果,开展有效的干预研究十分必要。

甲磺酸倍他司汀是组胺H1受体弱激动剂、H3受体强拮抗剂,通过口服用药,可对内耳毛细血管前括约肌发挥松弛效果,使得血液循环情况得到改善,能够提高血流量,达到抗眩晕的效果[7]。中医认为,该病证的发病与肝肾阴亏、阴不维阳有关。本文所选方剂为自拟柴胡止眩汤,方中黄芪降火清肝,辅以白术、当归、川芎、牛膝、茜草、红花等,活血通络、补气活血,达到舒筋通络、化瘀止眩的效果[7]。诸药合用,平肝息风、清热泻火、活血利水,以达到较好的治疗效果。现代药理学研究认为,该方剂能够改善脑血循环和微循环,对抗和改善脑缺氧,还能够改善血液流变性,降低血液黏度。其中,黄芪能够改善微循环,降低毛细血管通透性,葛根可改善气滞血瘀症状,牛膝等则能抗炎、镇痛,提高机体的免疫力[8-9]。本研究结果显示,观察组血浆黏度、全血低切黏度、全血高切黏度均低于对照组(P<0.05),观察组耳鸣症状消失时间、眩晕症状消失时间均低于对照组(P<0.05),观察组总有效率(95.35%)高于对照组(81.40%)(P<0.05)。患者的临床症状得到较好的改善,相关症状恢复较快,血液黏度有效改善。

综上所述,对于后循环缺血性眩晕患者采取自拟柴胡止眩汤联合甲磺酸倍他司汀治疗,能够改善患者血液黏度,缩短各症状消失时间,提高治疗效果,应用价值较高。