司法效率、契约密集度与出口绩效: 来自高院院长异地交流的证据

2018-02-13王永进黄青

王永进 黄青

0 引言

随着劳动力成本的上升,以及面临国内外环境不确定性的加剧,如何寻求新的出口比较优势对于中国改善出口结构,进而形成新的经济增长动力具有重要的战略意义。越来越多的文献强调,除了生产技术以及要素禀赋外,司法效率的提高对于改善出口结构具有重要影响。研究表明,法律制度的完善和司法效率的提高有助于一国在契约密集型行业形成比较优势,因而有助于出口结构转换和升级(Levchenko,2007;Ranjan and Lee,2007;Nunn,2007;Ma et al.,2010;李坤望和王永进,2010;Feenstra et al.,2013;Lu et al.,2013;Wang et al.,2014;邱斌等,2014;刘文革等,2016)。然而,对于如何改善司法效率进而改善出口结构,现有文献却语焉不详。为了改善司法效率,提高司法公正,中国政府进行了一系列积极的探索,其中较为瞩目的就是省级高级法院院长的异地交流轮岗政策。但是,一个十分重要却被忽略的问题是:法官的异地交流能否通过改善司法效率进而影响出口结构?本文拟采用2003—2012年的海关数据库对该问题进行考察。

在理论上,司法效率的改善是法官异地交流影响出口结构的主要渠道。具体地,司法效率越高的地区会在契约密集型产品上具有比较优势。但是,法官交流并非一定促进司法效率的提升:一方面,法官异地交流具有反司法腐败和反司法地方保护主义的作用。法官异地交流提升了法官提高司法效率的激励,包括“晋升激励”和“动机激励”,同时,法官异地交流的“学习效应”提高了法官审理案件的综合素质和能力,因此法官异地交流提高了司法效率(陈刚,2012;陈刚和李树,2013)。

然而,另一方面,法官异地交流也有可能降低司法效率。异地交流意味着法官处于一个全新的环境,职位的改变意味着法官需要对专业知识进行熟悉,省区的变化意味着法官面临不同的司法环境、人际关系、民情民意等,对于那些从中央部委调到地方省区的官员,则需要同时对工作职位以及工作省区予以适应,这种适应性需要会对法官更替产生不利经济影响。而法官作为专有技术人员,从任职资格、专业素养和职业道德方面都有别于一般的公务员,多元化、扩散性的交流有损法官职业的专业性、稳定性。同时,新上任官员有很强的动机实施差异化策略,带来影响的不连续性。异地交流还可能带来一些额外的费用,如搬迁费用、临时居住的费用、法官家属的工作问题、法官的探亲费用等,这些都增加了异地交流的额外成本(王贤彬等,2009;钱先航和徐业坤,2014)。

综上所述,法官异地交流对于司法效率的影响既可能是积极的也可能是消极的,其净效应可能与交流法官的异质性特征有关。本文采用2003—2012年海关库数据,利用DDD方法系统评估法官异地交流对中国出口结构的净影响。我们的研究发现:(1)本文研究的法官异地交流通过三种渠道影响出口结构,即法官异地交流的净效应、法官能力的影响、法官异地交流的异质性影响。法官异地交流的净效应为负,法官能力的影响和法官异地交流的异质性影响则取决于法官的个人特征,包括年龄、之前工作性质等。(2)动态效应回归结果发现,随着法官任职时间的延长,法官异地交流对出口的负影响逐渐变小;并且越接近交流年份,前任法官对出口表现的负向影响越大。(3)法官异地交流主要从“数量”上影响出口结构,在出口产品的“质量”方面影响甚微。法官异地交流对出口关系数量、出口目的国数量、出口产品数量有显著影响,对出口产品平均价格几乎没有影响。

本文对现有研究的贡献主要如下:

(1) 拓展了关于司法效率与出口比较优势的文献。主要表现在两个方面:第一,方法方面,采用DDD(三重差分)方法,DDD模型通过加入省份×年份×行业的三重交互项,能控制省份、年份、行业、省份×行业、省份×年份、年份×行业、省份×年份×行业的多重固定效应,从而使出现遗漏变量的可能性大大降低;第二,研究内容方面,从官员异地交流的视角展开分析,强调官员特征的重要性。现有研究司法效率与出口比较优势的文献多采用量化的司法质量指标,无法解释司法效率究竟是如何被影响的,2008年中国省级高级法院院长的异地交流轮岗政策为本文的研究提供了一个天然的样本。同时,本文综合考虑异地交流法官的多重异质性特征,包括官员年龄、受教育程度、籍贯、上任前工作性质、上任前后工作级别变化等,强调官员能力的重要性和法官异地交流的异质性影响。

(2) 本文也对官员交流与经济绩效的相关文献形成了有益补充。一方面,现有研究官员交流与经济绩效的文献大多着眼于行政官员的异地交流,而较少考虑职业更为专业、特殊的法官异地交流政策。另一方面,现有文献多从官员更替对经济增长、财政支出、企业投资等方面的影响,而较少关注官员更替对出口结构的改善作用(王贤彬等,2009;杨海生等,2010,2014;陈艳艳和罗党论,2012;杜兴强等,2012;曹春方,2013;钱先航和徐业坤,2014;丁从明等,2015;肖洁等,2015)。仅有的两篇研究法官异地交流的文献也只是从法官异地交流对于提升司法效率、降低市场分割的影响进行研究(陈刚,2012;陈刚和李树,2013)。

本文的结构安排如下,第1部分是文献综述和实验背景,第2部分是模型建立和数据说明,第3部分是基本回归结果,第4部分是稳健性分析,第5部分是结论和政策建议。

1 文献综述与实验背景

1.1 文献综述

越来越多的文献研究表明,法律制度的完善和司法效率的提高有助于一国在契约密集型行业形成比较优势,因而有助于出口结构转换和升级(Levchenko,2007;Ranjan and Lee,2007;Nunn,2007;Ma et al.,2010;Li et al.,2012;Essaji and Fujiwara,2012;Feenstra et al.,2013)。Levchenko(2007)和Ranjan and Lee(2007)从建立不完全契约的理论框架和实证检验两个角度,发现契约实施效率的提高能显著促进双边贸易流动。而在实证研究方面,Berkowitz et al.(2006)基于Rauch(1999)的分类将产品划分为差异化和同质化产品,发现出口国(进口国)的制度水平对差异化产品的双边贸易流有正向(负向)影响,而对同质化产品的影响则与异质化产品相反。Nunn(2007)则通过美国投入产出表和Rauch(1999)的分类,构造了更加准确的契约密集度指标,发现在控制了传统的比较优势变量(物质资本和人力资本)以及其他可能的影响变量之后,司法质量更高的国家在出口契约密集型产品上具有显著的比较优势,且这一比较优势的影响大于传统的比较优势变量。

后续研究在Nunn(2007)的实证框架下向微观层面进一步拓展。Ma et al.(2010)利用世界银行企业调查数据,发现若企业所处的司法环境越好,在契约密集型行业上出口更多。Essaji and Fujiwara(2012)利用美国的进口数据,发现司法质量更高的国家在契约密集型产品上出口高质量产品具有比较优势。Feenstra et al.(2013)利用中国海关进出口贸易数据,进一步研究司法质量对不同出口模式和不同所有制企业出口的异质性影响,发现司法质量的比较优势效应在外资企业和加工贸易出口企业中更加明显。

契约如何影响出口贸易的问题也吸引了越来越多中国学者的关注。张杰等(2010)发现,在制度越是完善的省份,制度依赖型的行业越具有较高出口份额,制度因素仍然是影响行业出口差异的重要因素。金祥荣(2008)认为,随着我国出口产品结构的提升,工业制成品占出口比重不断上升,出口产品对制度的依赖程度越来越强,地区出口差异对于制度差异越来越敏感,制度质量对于地区企业生产效率和出口竞争力的提高越来越重要。余淼杰(2008)利用引力模型实证研究了发展中国家的政治民主度和国际贸易的相关性,认为政治制度是影响进出口贸易的重要因素。李坤望和王永进(2010)利用中国省区28个行业数据检验了契约执行效率对出口贸易的影响,发现契约执行效率高的地区更倾向于专业化生产和出口契约密集度较高、物质资产专用性较强和人力资产专用性较弱的产品。茹玉骢和张利风(2011)采用中国2006年各地区分产业数据,从不同角度考察契约实施制度对中国地区出口绩效的影响,研究结果表明,契约实施效率是显著导致地区比较优势的重要因素,契约实施效率的改进是地区产业经济结构调整和地区之间经济协调发展的前提,它有助于促进地区贸易结构的改善。黄玖立等(2013)以中国的经济特区为例,利用2006年中国海关出口数据,比较经济特区对不同行业出口绩效的影响。结论表明,设立经济特区的城市在契约密集型行业上具有比较优势,这种制度优势主要是沿着集约边际实现的。

熊俊和吴小康(2014)将契约制度对出口的影响分解为集约边际、扩展边际和质量边际。研究发现契约制度好的国家在契约密集型产业进入出口市场的概率更高、出口的产品种类更多、每种产品的平均出口数量更多、出口质量更高。邱斌等(2014)认为,在一国的制度质量越过“制度门槛”的条件下,该国制度因素与行业特征的协同效应有利于该国对外出口并塑造制度比较优势。出口国对贸易伙伴国在制度质量上相对占优时,制度因素与行业特征的协同效应能够促进其对贸易伙伴国的出口。茹玉骢和张利风(2014)从企业融资的角度,考察了契约执行效率对中国地区行业比较优势的影响,发现地区的契约实施效率越高,事前债务契约中签订的贷款利率越低,企业融资规模越大,最终产品相对价格更低,契约实施效率高的地区在资本弹性较高产业具有比较优势,即契约实施效率通过融资渠道对地区比较优势产生作用。地区契约实施效率的改进有助于地区资本弹性较高产业比较优势的获得。余淼杰等(2016)利用来自各个地区、不同发展水平的 158个国家之间的双边贸易数据,发现司法质量更高的国家在进口合约密集型产品上具有质量意义上的比较优势。

法律制度建设与法律设施完善能显著促进经济快速发展(Dam,2006;Porta et al.,1997,1998)。然而中国出口贸易快速发展的同时,司法系统建设却不太完善(Allen et al.,2005)。为了改善司法效率,提高司法公正,中国政府进行了一系列积极的探索,包括2008年省级高级法院院长的异地交流轮岗政策。

交流轮岗能提高工作效率(Campion et al.,1994;Cogel and Miceli,1999)。然而现有研究官员异地交流的文献多发现官员更替对经济增长、财政支出、企业投资有一定的抑制作用(王贤彬等,2009;杨海生等,2010,2014;陈艳艳和罗党论,2012;杜兴强等,2012;曹春方,2013;钱先航和徐业坤,2014;丁从明等,2015;肖洁等,2015),比如杨海生等(2014)以1999—2013 年地级市官员变更为样本,发现官员变更所引发的政策不稳定性对经济增长有显著的抑制作用。肖洁等(2015)利用中国1994—2010年281个城市和市委书记市长变更数据对财政支出的变化进行研究,发现市级官员变更,尤其是市委书记变更,对财政支出增长率有显著的负影响。陈艳艳和罗党论(2012)考察2000—2008年277个地区的地方官员更替对辖区企业投资行为的影响,发现地方官员更替导致辖区企业的投资支出增加,投资效率下降,官员更替频率越大,辖区内企业投资波动率也越大。钱先航和徐业坤(2014)采用2004—2008年民营上市公司样本,发现相比非更替年份,官员更替年份企业的风险承担更大。这些文献多集中于研究行政部门官员的异地交流,研究司法部门官员异地交流的文献较少。地方司法部门独立性的提升,能够促进地方行政权和司法权的分离,提高地方司法免遭地方行政干涉和代为行事的免疫能力,同时,提高地方司法权对行政权的监督和制衡能力,促使地方政府在既有法律规则范围下行事,因此司法部门独立具有重要意义。仅有的两篇文献研究表明,法官异地交流对于提升司法效率、降低市场分割等方面具有重要影响(陈刚,2012;陈刚和李树,2013)。

1.2 实验背景

法官交流制度是中国历史上的法官任职回避制度的延续。中国早在3000多年前的西周时期,就产生了最早的法官任职回避制度,并以此作为一种保障国家司法权能够被客观公正行使的基本手段。新中国则将这一政治遗产正式的制度化。改革开放以来,中共中央进一步加快了干部交流制度的建设,特别是20世纪90年代以来。1990年中共中央颁布 《关于实行党和国家机关领导干部交流制度的决定》;1994年党的十四届四中全会进一步强调,要认真推行领导干部交流制度,加大省部级干部交流的力度,继续推进地市县级干部交流;1999年中共中央办公厅印发了 《党政领导干部交流工作暂行规定》。

实际上中国的中央政府对地方官员的治理通常包含着“显性治理”和“隐性治理”两个方面。其中,中央政府的“显性治理”往往是通过可度量的经济性指标,诸如当地的 GDP 增长率、财政收入等,来考核地方官员的政绩,而预防和阻止地方官员腐败这类难以量化和监控的事项更多的是依赖一些“隐性治理”手段,包括地方官员兼任中央政治局委员、中央直接任命地方官员、地方官员的任期控制以及异地交流等(Huang,2002)。为此,中共中央建立起党政领导干部交流制度,促进党政领导干部在地区或部门间的交流任职,限制官员在同一地方或同一部门的任期,破除地方官员因“地缘”而形成的“人情网”和“关系网”,减少腐败现象(陈刚,2012)。

2006年8月6日,中共中央正式颁布了《党政领导干部交流工作规定》,其中,第二条明确指出:“本规定适用于……县级以上地方纪委和人民法院、人民检察院的领导成员及其机关内设机构的领导干部。”2007年8月,中央有针对性地制定了“推进省级人民法院院长、人民检察院检察长的交流”的有关规定,其中明确指出:在同一职位任职满 10 年的,必须交流; 新提拔担任人民法院院长、人民检察院检察长的,一般应当交流任职;交流的方式主要采取省际间交流、上下交流和本省法检“两长”轮岗等。2007年10月中共十七大提出深化司法体制改革的战略任务。

出于提升地方司法的独立性,保障司法公正和提高司法效率的考虑,2008年2月中央推行了自新中国成立以来规模最大的省级司法机关领导干部交流轮岗活动。在此次省级司法机关领导干部的交流轮岗活动中,全国共有16[注]不同于陈刚(2012、2013)只有14个省份发生法官异地交流的定义,本文认为黑龙江省和青海省也发生了法官异地交流:青海省高院院长刘晓阳因病去世于2009年卸任,之后新上任的法官董开军由司法部调来;黑龙江省于2005年和2009年均发生了法官交流,2005年上任的南英和2009年上任的张述元均由异地交流而来。个省(自治区、直辖市) 的高级人民法院院长是由其他省份(或最高人民法院)交流过来任职的情况,占到了各省高院院长总数的51.6%[注]除高级人民法院院长交流轮岗之外,中国的中基层法院院长间的交流也非常频繁,到2008年3月,全国已经完成换届的中级法院364个,约占中级法院总数的93%。364名中级法院院长中,易地交流任职的110名,易地交流比例超过30%;新任的140人,约占38%;在新任院长中,132人为交流任职,交流任职比例接近94%。已经完成换届的基层法院共2999个,约占基层法院总数的99%。2999名基层法院院长中,易地交流任职的1362名,易地交流比例超过45%。新任的共1497人,约占50%。在新任院长中,1448人为交流任职,交流任职比例接近97%(李飞,2008)。。

表1 发生法官异地交流的省份

图1显示了2008年各省高级人民法院新上任院长的年龄分布情况,发生法官异地交流的省份的法官总体来看更加年轻,最年轻的只有44岁,而年龄最大的也只有56岁。未发生法官异地交流的省份新上任的法官整体年龄则偏大,最大年龄达到59岁。这说明法官异地交流的一个趋势是法官年轻化发展。

图1 2008年各省高级人民法院新上任院长的年龄分布

图2 2008年各省高级人民法院新上任院长的受教育年限分布

图2则是2008年各省高级人民法院新上任院长的受教育年限的分布情况。总的来看,绝大部分法官都是本科学历以上,不乏取得博士学位的院长,而我们统计的法官受教育年限包括法官在中央党校学习、进修学习、接收函授教育等的时间。从图中可以看到发生法官异地交流的省份的法官受教育年限更为集中,而未发生法官异地交流的省份的法官受教育年限则更为分散,但是进行异地交流的法官受教育年限的整体水平并没有比未进行异地交流的法官高。比较发生法官异地交流的省份和没有发生法官异地交流的省份,法官受教育程度差别不大。

图3是新上任法官其他基本特征的统计情况。比较发生法官异地交流的省份和未发生法官异地交流的省份,发现异地交流而来的法官更少回到籍贯地任职,升职而来的更少,之前在中央部委工作的更多,之前工作与司法有关的更多。我们将在后文的实证分析中具体讨论法官官员特征的影响。

图3 2008年各省高级人民法院新上任院长的其他基本特征

2 模型设定与数据说明

2.1 模型设定

本文将采用三重差分法(DDD,difference-in-difference-in-difference)检验法官异地交流对中国各省份出口的影响。

双重差分模型(DID,different-in-different)能通过对单纯前后比较(干预前vs干预后)和单纯截面比较(干预组vs对照组)的结合,有效控制研究对象间的事前差异,将政策实施效果有效分离出来。然而,双重差分法的隐含假设是,即使没有政策变化,控制组与实验组的时间趋势也一样,如果控制组与实验组的时间趋势不同,无法得到对实验净效应的一致估计。使用DDD方法能改进这一点。根据Cai et al.(2016),DDD模型通过加入省份×年份×行业的三重交互项,能控制省份、年份、行业、省份×行业、省份×年份、年份×行业、省份×年份×行业的多重固定效应,从而使出现遗漏变量的可能性大大降低。基本回归方程设定形式如下:

上式中,下标i表示一个HS编码6分位行业,下标c表示省份c,下标t表示年份t。被解释变量lnexi ct度量年份-省份-HS6分位层面的出口价值的对数。zi表示行业i的契约密集度,地区虚拟变量du、时间虚拟变量dt以及契约密集度zi的乘积是三重差分估计量,构成核心解释变量,其回归系数γ度量了法官异地交流对于中国各省份出口价值的“净”影响。我们在DDD回归中同时加入行业×年份固定效应ηi t、省份×年份固定效应λc t、省份×行业固定效应φc i以控制回归过程可能出现的偏差,εi ct为误差项。

2.2 数据说明

1) 出口数据

本文所使用的出口数据来自2003—2012年中国海关出口数据。由于在样本区间内,海关编码等发生了改变,因此,我们一一进行校正统一。首先,我们统一了海关HS编码,由于HS编码在2002、2007和2012年均发生了变化,我们将HS编码统一为HS2007编码形式。其次,由于法官异地交流数据是省份层面的,我们通过海关库的企业所在地代码生成省份变量。我们使用加总到年份-省份-HS6分位层面的出口数据进行回归分析。

2) 法官异地交流数据

各省法官异地交流的数据从各省高级人民法院官网、中国法院网以及百度百科等渠道搜集得到。其中,具体变量的定义方式为:首先,如果某省的高院院长是异地交流过来任职的,我们将这些省份定义为处理组,其余省份定义为对照组。然后,将样本区间2003—2012年划分为法官交流前(2003—2007年)和法官交流后(2008—2012年)两个时期。最后,设置一个地区虚拟变量du和一个时间虚拟变量dt,其中,变量du在处理组的赋值为1,在对照组的赋值为0;变量dt在法官交流之前的赋值为0,交流之后的赋值为1。

大部分省份只发生一次交流,对一些特殊情况:若在2003—2012年没有发生交流,则所有年份取0(如安徽、江苏);若在2003—2012期间,发生两次交流,且其中一次为异地交流,则发生异地交流之前取0,之后取1(如浙江、青海);若发生两次异地交流,则发生第一次异地交流之前的年份取0,之后取1(如湖南、黑龙江);若两次交流都不是异地交流,则第一次交流之前的年份取0,之后取1(如宁夏、新疆)。

3) 契约密集度数据

为了检验结果的稳健性,本文采用三类契约密集度指标[注]Rauch(1999)的产品分类有狭义分类和广义分类两种,两种分类方式差别不大,因此本文所使用的契约密集度均基于Rauch(1999)的广义产品分类。。

(1) Nunn(2007)构建的契约密集度指标

(2) 根据中国2007年投入产出表计算得到的契约密集度

本文研究的是法官异地交流对中国出口的影响,因此,为了检验结果的稳健性,我们构建“中国的契约密集度”指标。具体构建方法为:将Rauch(1999)的产品分类与中国2007年投入产出表相匹配,计算出每一中间品投入中三类产品(在有组织的交易市场进行交易的产品、参考规定的价格进行交易的产品、既没有参考价格也不在有组织的交易市场进行交易的产品)所占的比例;然后利用投入产出表计算出每一个行业的契约密集度。

(3) Rauch(1999)的产品指标

我们直接利用Rauch(1999)的产品分类指标来衡量行业的契约密集度。Rauch(1999)将4分位SITC行业分为三类:主要在有组织的交易市场进行交易的产品(goods traded on an organized exchange),参考规定的价格进行交易的产品(但没有在有组织的交易市场进行交易,reference priced),既没有参考价格也不在有组织的交易市场进行交易的产品(differentiated products),此三类产品的契约密集度逐渐变高,因此我们分别赋值为0、1、2,数值越大,契约密集度越高。

不同于Nunn(2007)以及根据中国投入产出表构建的产品契约密集度指标,根据Rauch(1999)产品分类定义的契约密集度反映了产品本身对契约执行效率的依赖程度,而前者则衡量了产品生产过程中、中间品投入对契约执行效率的依赖程度。

表2 契约密集度描述性统计

3 基本回归结果

3.1 法官异地交流的净效应: 不考虑官员特征

首先,我们利用2003—2012年,年份-省份-HS6分位层面的出口数据进行基本回归,考察法官异地交流的净效应。为检验结果的稳健性,我们使用五个契约密集度指标进行回归,回归结果见表3。

表3 法官异地交流的净效应

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

可以看到,本文重点关注的倍差法估计量Du×Dt×Z的系数显著为负。由于西藏的出口量非常小[注]2003—2012年间,西藏的出口占全国总出口的比重平均只有0.0024。,这种情况是由于西藏特殊的地理、经济条件所决定的,比如深居内陆、基础设施落后、人口稀少等,因此我们利用去掉西藏的样本进行回归,Du×Dt×Z的系数仍然显著为负。

这个结果意味着法官异地交流并没有发挥通过提升司法效率进而改善出口结构的作用,即法官异地交流的“净效应”为负。法官异地交流需要法官更多地适应时间、导致政策的不确定性、带来多方面的额外成本等,降低了司法效率,对契约密集度高的产品出口存在一定的负向冲击。

考虑到不同法官的个人特征是不一样的,比如教育、年龄、之前工作的性质等等,我们认为法官异地交流的作用可能与官员的异质性特征有关,因此我们加入官员特征进一步分析。

3.2 法官个人能力影响: 考虑官员特征

由于不同法官在年龄、受教育程度、籍贯、流入前的工作情况等方面存在“异质性”,这些都有可能影响到法官异地交流对出口的影响,如果回归方程中不纳入反映法官个人特征的变量时,回归方程可能就存在比较严重的遗漏变量偏误问题,从而使得变量系数的估计量是有偏且非一致的。因此,本部分引入法官的异质性特征进一步进行考察。

我们引入的法官个人特征包括:(1)法官任职当年的年龄Age。由于大部分法官的任期为5~10年,任期较长,因此考虑法官任职当年的年龄有助于控制更多的法官信息。(2)法官的受教育年限Education。样本中法官的学历多为研究生或博士,但实际上这些学历大部分是通过中央党校、进修班等函授教育获得。根据法官的学历来赋值获得法官的受教育程度的方法略显主观,因此本文采用法官的受教育年限来衡量法官的受教育程度。(3)是否回到籍贯所在省份任职Native,是则取1,否则取0;(4)上任前从事的工作与司法是否有关Previous,有关则取1,否则取0;(5)上任法官升职而来还是平调而来Dpromotion。升职取1,否则取0;(6)上任前工作单位是否为京官Dcenter。是则取1,否则取0。

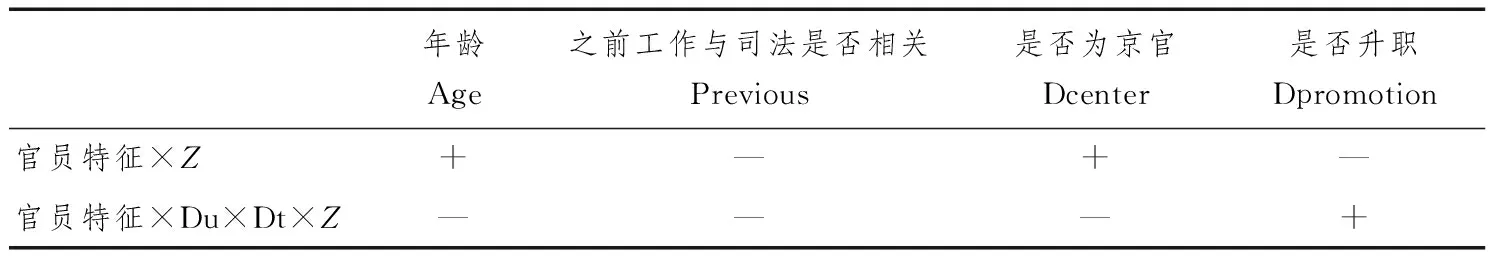

首先我们引入官员特征进行回归。由于同时加入多个官员特征存在多重共线性的问题,因此我们对官员特征进行逐一考虑,回归结果见附表2。根据附表2,官员特征均不显著。考虑到官员能力可能对不同契约密集度的产品产生影响,我们进一步加入官员特征与契约密集度的交互项进行分析,回归结果见表4。综合六种官员特征,可以发现法官的年龄、之前工作与司法是否相关以及是否为京官的作用是显著的。而法官的受教育年限、是否回到籍贯地任职、是否升职的作用则相对不那么显著。我们将在下文集中分析出现这种现象的原因。

表4 法官能力的影响: 官员特征×契约密集度

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

3.3 法官异地交流的异质性影响

事实上,本文考虑的法官异地交流存在三类影响效果:(1)法官异地交流的“净效应”;(2)官员能力的影响;(3)官员交流的异质性影响。因此本部分我们主要考虑官员交流的“异质性”影响,这种影响是由官员特征的“异质性”带来的。我们加入官员特征×Du×Dt×Z进行回归分析,结果如表5。同样的,我们发现法官异地交流确实存在“异质性影响”。结合上文所述,我们综合考虑这三类影响效果,即加入官员特征×Z、官员特征×Du×Dt×Z进行回归分析,回归结果见表6。

表5 法官异地交流的异质性效果

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

表6 法官异地交流的异质性效果

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

从表6的结果可以发现,官员受教育年限与是否回到籍贯地任职这两个特征的结果不太显著。官员受教育程度影响不显著,可能是因为法官职业的特殊性要求法官的案件审判技能和审判经验更多的通过实践去总结和积累,而非通过学校教育来获取,还有有一种可能是因为收集到的反映法官学历的信息质量不高,我们收集到的反映法官学历的信息大都比较模糊,并且有接近一半的法官的学历是通过函授教育和党校学习获得,这些并不能反映法官真实的知识素养和能力。这与陈刚(2012)的估计一致。而官员是否回到籍贯地任职与官员表现相关性较小,我们认为这可能是因为籍贯地对于官员来说并不是“最熟悉”的地方,相反,官员工作时间最长的地方才是官员最熟悉的地方。因此我们主要关注其他四个特征的影响。

表7总结了其他四个官员特征的影响系数。官员特征×Z反映了官员能力的影响,而官员特征×Du×Dt×Z则反映了法官异地交流的“异质性”影响。

表7 官员特征影响系数符号一览

首先我们关注官员能力的影响。官员年龄越大,工作经验越丰富,并且年龄越大,越“德高望重”,在许多重大举措上更能赢得下属的服从,因此能提高司法效率,促进契约密集度高的行业的出口。如果法官曾在中央部委工作,那么法官与上级的关系比较密切,更加熟悉上级的意图(王贤彬和徐现祥,2008),并且法官曾在中央部委工作的经历也恰恰证明了法官的工作能力较强,从而实现较高的工作效率。

相反,如果法官之前工作与司法有关,影响竟为负,这与预期不相符,直观上理解,如果法官之前工作与司法有关,那么法官对现有工作将更加熟悉,影响应该为正。我们认为出现这种情况的原因可能是因为作为高院院长,法官更多负责的是决策方面的事务,而较少进行实际业务操作,因此之前工作与司法是否相关的影响不大。并且之前从事司法相关工作的官员尽管拥有前任地方的经济社会事务管理经验,但这种职位的同质性反而使其更容易开展业绩表现的相互比较,而且又缺乏与上级的密切关系,因此这类官员更需要获得政绩向上级传达自身的能力(杨海生等,2010)。尽管在政治晋升的激励下,新任官员都有很强的动机去实施差异化策略(王贤彬等,2009),但之前从事司法相关工作的官员的动机相对更强。其结果就是这类官员推行与前任官员相异政策的可能性相对较大,引致的不确定性也较大。出口企业对新上任法官的预期不确定性可能也会最高,因此法官表现反而抑制了出口。升职而来的法官由于之前未从事过“院长级别”的领导工作,因此工作能力比平调的官员更弱一些。

关注法官异地交流的“异质性”影响,我们发现工作能力越强的法官,如年龄越大、曾为京官、之前工作与司法相关等,他们进行异地交流的影响反而为负。我们认为这是因为能力越强的法官的竞争激励越大,追求“政绩”表现的动机也越大,因此当他们异地交流到一个新省区,完全陌生的环境会促使新任官员会着手建立自己的“工作圈”,而前任建设起来的班底能发挥的作用越来越小,使得前任法官的大量工作出现效率损失。其他方面的原因还可能包括官员年龄越大,对原有工作环境越依赖,越不愿意进行工作的变迁,而京官异地交流到地方工作,一时间难以获得当地地方的支持,对地方事务和基本情况也不太熟悉,因此法官进行异地交流带来的负向影响越大。而升职而来的法官上任之后,由于刚上任时工作能力相对较弱,因此异地交流之后会花更多时间去适应,而非组建自己的班底。

4 稳健性检验

4.1 动态效应

前面的回归结果有利于反映法官异地交流对于中国各省份出口的平均影响,但是却不能反映法官异地交流对出口结构的动态影响。为了检验法官异地交流对地方出口促进作用的动态影响,我们将基本回归模型变形为:

其中,k=0表示发生交流的年份,即交流第1年,k=-1、-2、-3表示交流前1年、前2年、前3年,k=1、2、3、4分别表示交流第2年、第3年、第4年、以及大于4年之后的影响[注]由于本文的样本区间为2003—2012年,而异地交流多发生在2008年,所以基本不存在交流6年、7年甚至更多的情况。。为了检验结果的稳健性,我们考虑所有的契约密集度指标和所有法官个人特征。表8和表9汇报了动态效应的回归结果。

表8 动态效应

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

表9 动态效应

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

与基本回归结果一致的是,法官异地交流对出口的净效应显著为负,并且根据动态效应的结果,我们还发现,随着法官任职时间的延长,法官异地交流对出口的负影响逐渐变小。这个也验证了前面的分析,说明法官异地交流需要法官更多的适应时间、导致政策的不确定性、带来多方面的额外成本等,对契约密集度高的产品出口确实存在一定的负向冲击。随着法官任职时间的延长,法官异地交流负向影响会逐渐减小。同时,官员能力的影响与法官异地交流的“异质性”影响与基本回归结果一致。

我们还发现,法官异地交流前,越接近交流年份,前任法官对出口表现的负向影响越大,这个可能是因为前任法官得知自己即将卸任,此时努力工作带给自己的好处将减少,反而会为后来者做贡献,因此对所在省份的“政绩表现”的用心程度将减小,避免“前人栽树,后人乘凉”的情况发生。而对于未发生异地交流的省份的法官而言,继任者就在本省,因此在任法官受到的“监督”相对更多,而继任法官提前参与高院院长的工作的机会更大。还有一方面原因是发生异地交流的省份的高院院长由其他省份“空降”而来,引致的不确定性更强。

4.2 影响渠道

除了从影响契约密集度高的行业的出口价值改善出口结构之外,法官异地交流通过影响司法效率还有能通过其他渠道影响出口结构。本节,我们综合考虑法官异地交流影响出口的多种渠道。

我们主要考虑以下四个方面:(1)出口产品种类Variety,即年份-省份-HS6分位层面,出口HS8分位产品的种类数的对数;(2)出口关系数量Rnumber,即年份-省份-HS6分位层面,一条记录对应一条出口关系,即年份-省份-HS6分位的出口关系数量的对数;(3)出口产品平均价格Price,即年份-省份-HS6分位层面,所有HS8分位出口产品的价格的平均数的对数;(4)出口目的国数量Origin,即年份-省份-HS6分位层面,出口的目的国的数量的对数。采用CZ1代表契约密集度,回归结果如表10所示。我们在附表中汇报了采用其他契约密集度进行回归的结果。

表10 影响渠道

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

可以发现,法官异地交流通过影响司法效率,对契约密集度高的行业的出口产品种类、出口关系数量和出口目的国数量均有较为显著的作用,但对于出口产品平均价格的影响却不显著。因此,我们认为,法官异地交流主要从“数量”上影响出口结构,在出口产品的“质量”方面影响甚微。这可能是因为,本国司法质量的改变并不能影响出口产品的质量,出口产品的质量由进口国的司法质量水平决定。如进口国的司法质量水平可能通过提高市场整体环境对于产品质量的要求,以及完善履约环境从而减少“敲竹杠”行为两个方面对契约密集型产品的相对质量水平产生影响(余淼杰等,2016)。因此,中国出口产品的质量提高也许依赖于出口目的国的司法质量,出口到司法质量高的目的国的产品质量相应的也较高,与中国司法效率提升无关。

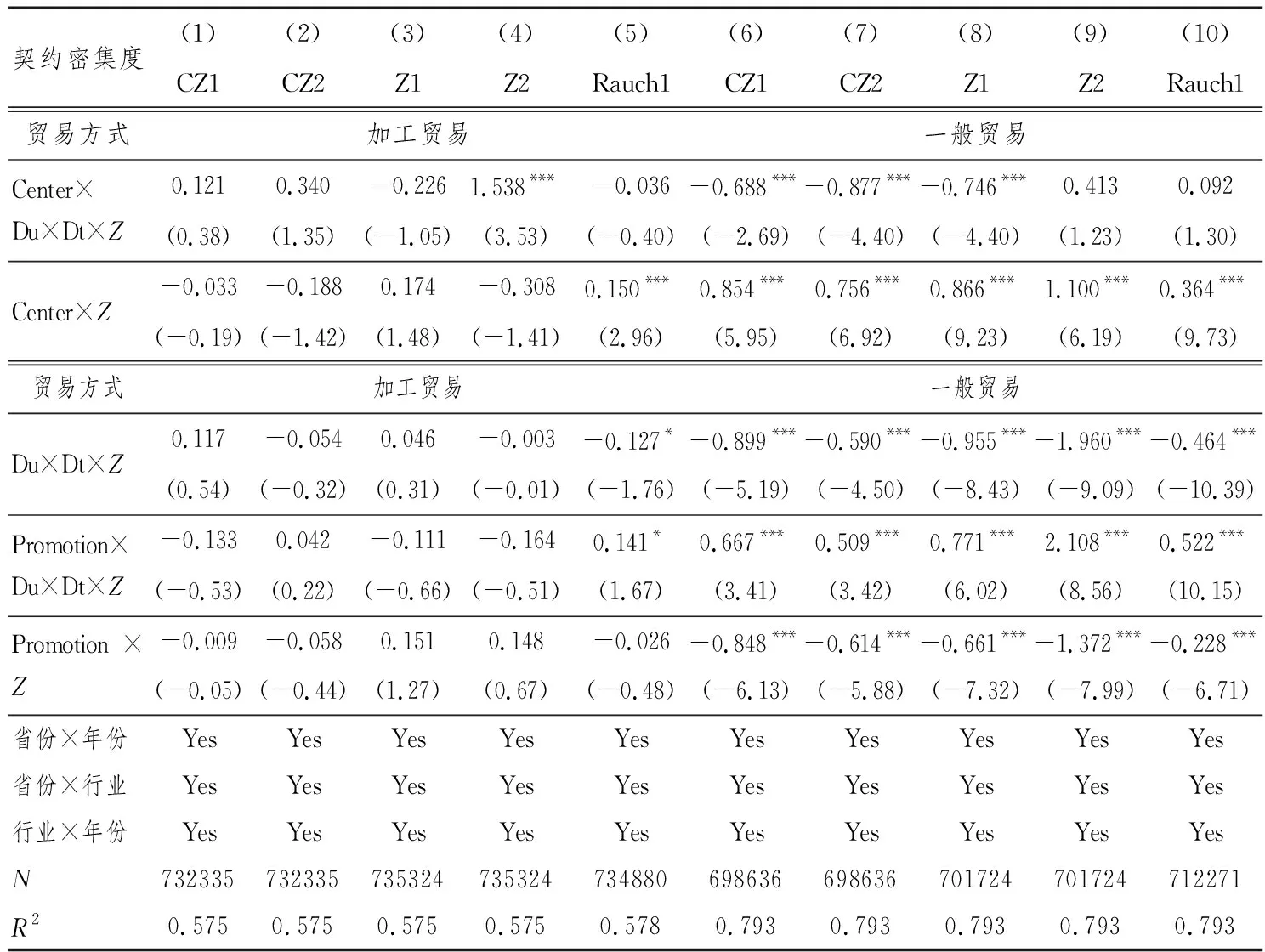

4.3 区分贸易方式

本节,我们利用年份-省份-HS6分位-贸易方式层面的数据进行回归分析,考察法官异地交流对不同贸易方式的影响。对于区分贸易方式的考察,可以采取加入交互项或者分样本回归的方法。比如Feenstra et al.(2013)将加工贸易与一般贸易与制度质量、契约密集度的交互项加入回归进行判断,鉴于本文采用的是DDD方法,我们采用分样本回归的办法进行分析。回归结果如表11。

表11 区分贸易方式的回归结果

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

相比一般贸易,加工贸易的海关监管方式更严格复杂,对契约效率的依赖程度更高。并且加工贸易过程中,加工经营企业要么付汇购买进口料件,或者由外商免费提供进口料件,然后执行产品组装加工的部分,这个生产过程涉及到进口原材料,出口产成品两个契约制定过程,因此要求更高的司法效率。而通过表11的结果,我们却发现法官异地交流对一般贸易的影响更加显著,对加工贸易的影响则不太大。我们认为出现这种现象的原因可能是,进行出口加工贸易要求更高的司法效率、更高的合同实施效率,出口加工贸易企业“擅长”寻求和利用现存的司法资源,与司法系统的官员的交流更有“经验”,因此法官异地交流给出口加工贸易企业的冲击较小。相反,一般贸易相对而言缺乏“官商”合作的经验,受到法官异地交流的影响更大。

5 总结

本文采用2003—2012年海关库数据,利用DDD方法系统评估法官异地交流对中国国内各省份出口结构的影响。我们的研究发现:(1)本文研究的法官异地交流通过三种渠道影响出口结构,即法官异地交流的净效应、法官能力的影响、法官异地交流的异质性影响。法官异地交流的净效应为负,法官能力的影响和法官异地交流的异质性影响则取决于法官的个人特征,包括年龄、之前工作性质等。(2)动态效应回归结果发现,随着法官任职时间的延长,法官异地交流对出口的负影响逐渐变小;并且越接近交流年份,前任法官对出口表现的负向影响越大。(3)法官异地交流主要从“数量”上影响出口结构,在出口产品的“质量”方面影响甚微。法官异地交流对出口关系数量、出口目的国数量、出口产品数量有显著影响,对出口产品平均价格几乎没有影响。

本文的研究主要扩展了两方面的文献。一方面,拓展了关于司法效率与出口比较优势的文献。现有研究司法效率与出口比较优势的文献多采用量化的司法质量指标,无法解释司法效率究竟是如何被影响的,2008年中国省级高级法院院长的异地交流轮岗政策为本文的研究提供了一个天然的样本。同时,本文综合考虑异地交流法官的多重异质性特征,包括官员年龄、受教育程度、籍贯、上任前工作性质、上任前后工作级别变化等,强调官员能力的重要性和法官异地交流的异质性影响。另一方面,本文也对官员交流与经济绩效的相关文献形成了有益补充。现有研究官员交流与经济绩效的文献大多着眼于行政官员的异地交流,而较少考虑职业更为专业、特征的法官异地交流政策。同时,现有文献多从官员更替对经济增长、财政支出、企业投资等方面的影响,而较少关注官员更替对出口结构的影响。

改革开放40多年来,随着经济领域的一系列改革,中国经济一直保持高速增长,进出口贸易方面,中国近年来更是稳居世界第一的位置。然而,与之相应的,是政治体制改革,尤其是司法体制改革的步履维艰。政治体制改革的相对滞后,制约了经济体制的进一步深化改革,并增加了中国未来经济体制改革和经济发展的不确定性。因此,本文的研究对于中国司法体制改革、坚持司法统一、司法独立、司法民主具有重要意义。为推进司法体制改革,应该从制度上健全对司法的监督制约机制。加强人大、新闻和公众对司法的监督,制定相关的法律法规,保障监督权有效行使。保障司法程序的独立性,实行司法机关垂直领导体制,使司法权彻底脱离地方,避免司法的地方化,确保司法机关真正成为国家的司法机关而不是地方的司法机关。严格法定程序、全面提高司法人员素质,加强对司法工作的监督,惩治司法领域中的腐败,建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法队伍。

附录

附表1 DID回归结果

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

附表2 法官能力的影响

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

附表3-1 影响渠道

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

附表3-2 影响渠道

续表

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

附表3-3 影响渠道

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

附表3-4 影响渠道

注: 括号内为回归系数的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。