从“精准扶贫”来看独龙族人的生产生活变迁

2018-01-17云南大学文学崔震

□文/云南大学文学 院 崔震

修路先行

2016年9月23日到10月4日,我第二次来到了贡山独龙族怒族自治县独龙江。当我们到达目的地迪政当村的时候,距从昆明出发已经过了两天半的时间。看上去这是一次非常漫长的旅途,但当了解了通往独龙江的道路发展史以后,我们发现,我们正在不知不觉中享受着国家“精准扶贫”政策带来的便利。

新中国成立的时候,独龙江乡生产生活条件都非常落后。交通方面,直到1964年,政府才修好了一条人马驿道。这条仅一米多宽的人马驿道通往县城,一个来回要六七天。1999年9月9日,简易公路终于贯通,从贡山县城到独龙江乡的时间终于缩短到了七八个小时左右。但是,大雪封山时独龙族人与外界隔绝的问题依然没有得到解决。直到2014年4月,一条长达6.68公里的独龙江隧道终于贯通,让贡山县到独龙江乡的时间减少到了四个小时,大雪封山的问题也基本上得到了解决。

这条历时四年,投资了将近8个亿建成的独龙江隧道不仅让久居在高山峡谷中的独龙族人渐渐为外人所知,也标志着国家“精准扶贫”政策得到了认真贯彻。联系到云南省委、省政府从2010年开始在独龙江乡开展“整乡推进、整族帮扶”的计划,可以发现,如果想让一个民族的居民过上好日子,修路,修好路就是实现这一切的基础。

新的收入来源

独龙江隧道的贯通,不仅为独龙族人走出高山提供了便利,也在潜移默化地改变着独龙族人的生产生活方式。

独龙江位于云南西北部,向西可到缅甸,向北一路可到西藏,独特的区位优势和沿途风光,吸引了越来越多的自驾游客。我们在村子调查期间,就看到许多外地车辆。而旅游的兴起,给独龙族人带来了新的生计,青壮年可以给游客做向导,而一些家庭拿出了多余房间开客栈。

陈永群是迪政当村的一名普通村民,也是我们的采访对象,同时还是我们住在独龙江的“房东”。1980年出生的他,家中有妻子和三个儿子。可我们刚刚来到他家的时候,并没有见到他,一打听才知,他和其他青壮年一样,给来探险的游客当向导去了。

他去的地方是西藏林芝,回来后,他给我们讲述做向导的经历,言语中透露了这份新职业的不易。

他带着3名探险者,“我要帮着他们背行李,如果遇到水比较深他们不敢过去的话,我还要背他们过去。”

这条路线是沿着独龙江往上游走,到了缅甸境内,再翻山进入林芝。陈永群说:“第一次走这条路就发生过危险,路过一个藤桥时,我差点掉进湍急的江水里。”但是这一路上,更让陈永群心惧的是毒蛇,这一趟旅程,“光我自己就用棍子打死了三条”。毒蛇很多,而且毒性很强,若是被咬上一口,只有送进县城才能医治,而即使能医治,也要休息两三个月。

做向导辛苦,但报酬在陈永群看来,也很丰厚。1天200块,到缅甸境内,费用还要增加。“虽然钱挺多的,但太危险了,我以后再也不想做了。”陈永群表情平淡地说道。

相比出去跑向导,开客栈和农家乐要安逸很多。

陈永群家也有客栈,这个客栈由他家的老木楞房改成。政府安居房建成后,陈永群家住宅面积增加了差不多一倍,于是,老房子腾出了四间做客栈,这四间客栈,有一间稍大,可以同时住四个人,另外三间每间都可以住两个人。陈永群一家,也都住在老房子里。

陈永群家的客栈,还属于比较原始简易的客栈。客栈不仅提供住宿,还可以吃饭。我们住的这两星期,陈永群的妻子李红花,平常照料家中杂事,到了饭点做好了饭就会喊房客来吃。吃的菜,多是土豆蔬菜,出自房东家里;如果房客还想吃一些别的,可以去村口小卖部单独买,交给房东做就可以了。因为食宿都在一起,最后伙食费和住宿费也是一起结算。

迪政当村,有30多户人家,开客栈的有三四家(其中有三家挂牌,陈永群没有挂牌)。目前没有旅游收入的统计资料,不过,据我们观察,2016年国庆这样的“旺季”,在这里过夜的游客还很少。从收入角度讲,截至2016年,旅游在独龙江乡的脱贫方面,还没有发挥它的潜力。

传统产业的发展

独龙江乡“精准扶贫”政策,目前的重心还在于发展农副产业。发展高原特色农业,是云南未来的重要的产业方向,也是目前全省扶贫工作普遍推广的经验。但独龙江乡的历史和现状更为特殊。

独龙族是“直过民族”,直到上世纪八九十年代,独龙江乡的一些地方还保留着“刀耕火种”的生产方式。这种生产方式,既不能提高产量,又破坏生态环境,留下了山体滑坡和水土流失的隐患。

我们和采访对象陈永群交流

2001年前后,贡山县开始对独龙江乡实施全面的“退耕还林”政策。这项政策落实得很到位,不仅在独龙江上游,造就了今天青山绿水的自然风光,也为今天生态文明观念下的农林牧产业发展准备了优质的自然资源。

独龙江地区,“精准扶贫”之下产业的发展,经济林果和中药材种植是目前的重点,其中,最有名的是草果、重楼和黄金果的种植。重楼是云南白药的重要原材料,也是云南民族医药的重要代表。在独龙江地区,几乎家家户户都有重楼和黄金果的种植。

过去,独龙族人就有采草药的传统。每年的七八月份,他们会进山挖重楼,每一市斤市场价在18-20元左右,如果挖到大重楼的话,每一市斤可以卖到350元。

采集过程中,有的人家也留下重楼幼苗,自发种植。现在,政府有意培育中药产业,重楼种植面积扩大,重楼的幼苗也由县政府提供。技术方面,县政府也会定期上门对种植草药的人进行专业知识的讲解和培训,以提高生产效益。不过,目前,人工种植的重楼,因为生长周期长,还没有见到明显的经济效益。

不过,相对过去的采集,人工种植无疑更稳定,更安全。陈永群说,过去进山采药,很辛苦,也很危险。一去最少40多天,路上,要背着炊具,背大米,腊肉,还露宿山林。远的地方,要去到缅甸,而回来时要背几十斤草药,“太危险,随时会有意外发生”。所以,采药通常都是两个人搭伙去。危险和收益似乎也成正比,据陈永群介绍,他们每次进山采药,两个人,总共会有两三万的收入。

新的人工种植的模式,尽管还没发挥效益,但它意味着独龙族社会的生产方式,正在发生巨变。这种变化就是,从被动地接受自然的赐予,变成主动向自然寻求生存资源。

这种现代产业的方向,在养殖方面,也有所体现。过去农户自发放养在村寨附近的鸡、鸭、羊,数量有限,且因为缺乏管理,常常成为野兽(主要是熊)的美餐。现在,在政府的提倡下,这些自发的养殖,开始尝试产业化经营。

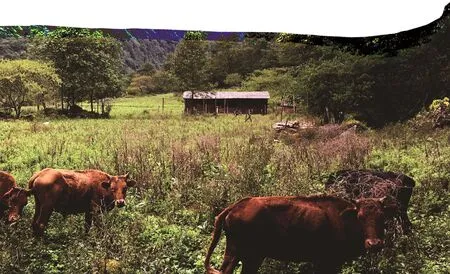

以牛的养殖为例,从北向南流的独龙江将迪政当村分为“江东”和“江西”两部分,江的两边有一条铁桥连接。自从安居房政策实施以来,江东的村民都搬到了江西的安居房集中居住了起来,“江东”就成了“精准扶贫”项目中的一个牧场。里面除了饲养普通的黄牛,还有独龙江特有的“独龙牛”。

“江东”牧场里面的牛。在安居房建设之前,江东和江西都有家户,安居房建好后,江东就只剩下一些废弃的老房子了,因而也变成了一个天然牧场

独龙牛是特产,普通的黄牛一头只卖二千到三千元,但独龙牛可以卖到一万,所以,独龙牛的价值越来越被当地人发现。而政府为了鼓励独龙牛的养殖,给每头独龙牛七八千元的补贴。

“辛梦缘客栈”,即使在旅游旺季,也是游客稀少

“精准扶贫”下的反思

“精准扶贫”政策对独龙族人生活的改善是显而易见的。但是如果想让独龙族人真正过上更加富裕的生活,其中的很多问题还值得我们继续思考和深入研究。

首先,扶贫并不是简单的统计村中贫困户的数量,再定期发放救济款的活动。陈永群家的例子就告诉了我们,扶贫需要有相关的政策支持,也需要当地村民自发的探索。一条合适的致富之路,需要外力的推动,但是内部求新求变的愿望和实践,依然非常重要。

迪政当新修建的安居房

其次,独龙族传统的生产方式正在被逐渐打破,而这导致了社会关系的调整。在这样的背景下,独龙族社会那种互助、和谐的优良传统,可能就面临挑战,所以,需要更细心呵护。比如,迪政当村现在有四五户人家拥有私人的拖拉机,过去,种地互相帮忙,只需要“一顿水酒”就可以解决。现在,请拖拉机帮忙,则是每亩150块。新的生产工具的引入,带来了新的价值观念。

第三,如果说生产生活方式的变化是发生在表面的,那么思想文化上的变化才是深层次的。“整乡推进、整族帮扶”的政策推行以后,独龙族人社会发生了比较剧烈的文化变迁。现在几乎每家都有电视,每个成年人都有智能手机,家家都可以上网。独龙族人在思想文化上受到的冲击可能是前所未有的。另外,随着年轻一辈进城读书,代际的文化鸿沟也越来越大。传统变迁是不可避免的,但如何保持一个稳定的变迁速度,保持文化稳定,防患于未然,避免年轻一辈的文化迷失,是我们在扶贫工作中,也应该考虑的。