打通扶贫攻坚的“寻甸路径”

2018-01-17王菁,张巧,杨一

各民族共同团结奋斗·共同繁荣发展

“全面小康,一个都不能少。” 寻甸回族彝族自治县立下精准脱贫军立状:确保2017年如期实现脱贫摘帽!

寻甸是全国592个国家扶贫开发重点县、乌蒙山片区38个连片开发县。为了如期实现脱贫摘帽目标,党的十八大以来,寻甸始终按照中央、省、市关于精准扶贫、精准脱贫的战略部署,坚持把脱贫攻坚作为重大的政治任务、最大的发展任务、最大的民生任务。

寻甸地处云南省东北部、昆明市北部,全县国土面积3588平方公里,总人口56.3万人,有16个乡镇(街道)、174个村(居)委会。境内居住着汉、回、彝、苗等25个民族,少数民族人口13.3万人,占总人口的23.6%,其中回族7.03万人,彝族5.29万人,苗族0.7万人,是昆明市3个少数民族自治县之一。

“在寻甸,汉、回、彝、苗不同民族人民吃苦耐劳、热情好客,共同为家园的建设挥洒着汗水,民族团结是寻甸全县发展必不可缺的重要因素。”寻甸县委书记何健升高度重视民族工作,要求一定要把民族工作作为全县中心工作来看待。

“寻甸的‘脱贫攻坚战’中,少数民族占有较大比例,寻甸县建档立卡的少数民族贫困人口10021户38071人,占全县建档立卡人口的70%。所以说,少数民族脱贫攻坚又是战略中的重点。”寻甸县民族宗教局局长马加权说。

在省、市的坚强领导下,在各帮扶部门的关心支持下,寻甸以“党建+”为引领、以产业发展为核心、以基础改善为抓手、以农村危房改造为重点、以驻村帮扶为支撑、以资金投入为保障,严格对照“两不愁、三保障”要求,全力、全速、全域开展脱贫决战。用一个个生动的故事诠释了“决不让一个兄弟民族掉队,决不让一个民族地区落伍”的庄严承诺。

发展中的寻甸县城(寻甸县委宣传部供图)

基础改善+产业帮扶“穷山沟”变成“金窝窝”

额秧村宜居新村建设(寻甸县委宣传部供图)

光伏发电项目(寻甸县委宣传部供图)

光伏发电大棚下种的蘑菇

光伏发电与蔬菜种植的结合

一条条宽阔的水泥硬化路进村入户,一幢幢二层“小别墅”拔地而起,一个个种植大棚点缀田间……近年来,发生在金所街道草海子村委会额秧村的变化可谓翻天覆地。

草海子村委会原是一个既远离市场又缺乏发展动力的省级贫困村。地处凤梧山南面的冷凉山区,基础滞后,交通不便。2015年,该村委会最偏远的纯彝族村——额秧村人均有粮300公斤、人均纯收入1560元。全村255户818人,其中建档立卡户就有208户716人。

“过去,群众住的都是土木结构的老房子,道路不通,建筑材料难以运进村,房屋大多年久失修成为危房,同时加之地质灾害影响,安居梦成为‘空中楼阁’。”村民小组长袁东生介绍说,精准扶贫推进以来,在中央和省市县各级党委政府的重视和关心帮助下,该村共整合资金4310多万元,实施易地扶贫搬迁项目,统规统建砖混结构安居房255套,搬迁安置255户818人,建筑面积25500平方米,户均达到100平方米。同时,配套建设村民活动室、民族文化广场等设施,实现了“穷窝窝”到宜居乡村一步跨越。

尤其难能可贵的是,在村容村貌发生巨变的同时,村民的发展意识和精神状态也得到显著提高。

3年前,一家年出栏上万头规模的养猪场打算在额秧村落地,但村民死活舍不得流转出自家的“一亩三分地”,最后养殖场落到了其他村组,成为带动其他村组发展养猪产业的支柱。

2016年底,泛海公益基金援建捐赠的光伏扶贫示范项目落地额秧时,额秧村看准发展机遇,积极助推项目落地,仅用一个月时间,就顺利完成了127亩土地流转工作。

该项目总投资2180万元,总流转土地230亩,装机容量1.99 MWp(兆瓦),并网发电后,预计光伏发电年收益约160余万元。同时,“棚上并网发电,棚下进行种植”,由三种支架类型组成的11个发电单元,近120座独立大棚有近80座可以用于种植有机蔬菜、食用菌等,每年预计可创收40余万元。

“产业扶贫入户,群众脱贫有路。”为了让项目发挥最大社会和经济效应,真正起到扶业、扶志、扶信心的作用,金所街道和村两委积极谋划探索“公益资产变股权、建档立卡贫困户变股民”的资产收益扶贫新模式,依托项目建立“公司+基层党组织+合作社”的产业扶贫利益联结机制,把全村200户建档立卡贫困户组织起来加入合作社,参与蔬菜和食用菌的种植与管理,同步实现贫困户增收和壮大集体经济的目标,推进“造血式”产业扶贫提质增效。

由此,一条“泛海扶贫+产业扶贫”的“1+5”扶贫模式在额秧村诞生。该模式通过光伏扶贫示范项目平台,以“发电收益分配、土地租金、劳务创收、种植带动和旅游观光”的聚合效应,最大限度发动贫困群众脱贫增收的积极性、主动性,能带动额秧村200户建档立卡贫困彝族同胞,每户预计实现增收1万元以上。

“下一步,我们还将把项目规划为观光农业生态园,培育成生态农业示范园、观光农业旅游园、绿色食品生产园以及科普教育和农业科技示范园,从而把当地彝家生态产品卖进机关、卖进企业、卖出寻甸。”金所街道党工委书记迟金水介绍,依托逐渐完善的基础设施、丰富的民俗文化、风景秀丽的凤梧山,街道将把额秧村规划建成具有独特魅力的民俗文化旅游乡村,把资源优势转化为助推群众增收致富的品牌优势和经济优势。

诚然,在精准扶贫的强力推动下,曾经致富无门的“穷山沟”已经逐步蝶变为宜居宜业的“金窝窝”。

金所街道党工委书记迟金水(左)介绍额秧村情况

寻甸县民族宗教局副局长唐秀琴说:“全县易地搬迁、宜居农房集中安置的36个自然村,涉及苗族村12个,彝族村12个,回族村1个,涉及少数民族1668户,占易地搬迁和宜居农房集中安置总户数的83.1%。自打响脱贫攻坚战以来,全县基础设施大幅提升,特别是易地搬迁和宜居农房集中安置的村落,布局合理,功能完善,民族元素得到挖掘,为民族团结进步打下坚实基础。”

苗家人民喜迁新居(马克军 摄)

蓝天白云下的额秧村

政府推动+群众主动“要我脱贫”变成“我要致富”

一本扶贫笔记、两册帮扶手册、“县乡村”三级书记抓扶贫、四个脱贫攻坚“百日会战”、“四区一城”五大发展目标、“六个精准”齐发力、“七个一批”全覆盖、实施精准扶贫“八大工程”、“三同三统一三融合”九项举措聚合力、“十心工作法”、“百企帮百村”、“千人包村万人联户”……

一项项精准扶贫务实举措的落地见效,离不开全县干部群众上下齐心、合力推动。

为了如期实现脱贫摘帽目标,寻甸县切实把党政一把手脱贫攻坚工作责任制和“五级书记抓扶贫”要求牢记于心、贯彻于行,凝心聚力全方位对标看齐。调整充实县脱贫攻坚工作领导小组“双组长”和“挂包帮、转走访”工作联席会议“双召集人”制,全县共成立了12个行业分指挥部和16个乡镇(街道)战区指挥部,县级领导坚持在一线攻坚抓落实。

县乡两级坚持压实责任,每周六定期召开脱贫攻坚周例会,听取汇报、研究工作,做到工作任务一周一安排、一周一督查、一周一通报、一周一销号。前后已召开例会29次,研究议题156项,安排工作任务384项。

在开展“万人会战”中,全县896名驻村队员真蹲实驻,真抓实干,真帮实促;47名县级领导、1379名包村科级领导和7977名机关干部利用下班时间、双休和节假日,胸前佩党徽、头戴小红帽、手持工作手册进村开展包村联户,坚持“富口袋”和“富脑袋”并重,通过宣传引导,让贫困群众形成“听党话、感党恩、跟党走”的氛围;动员1900余名教师、23000余名学生进行“学生返家宣传、教师入户家访、助推脱贫攻坚”活动,深入开展“自强、诚信、感恩”教育,激发贫困群众内生动力。

同时,与“两区”(昆明倘甸产业园区、轿子山旅游开发区)托管四乡镇建立了同安排、同部署、同落实;统一数据、统一标准、统一步骤;领导力量融合、帮扶力量融合、督查力量融合的“三同、三统一、三融合”工作机制。与主城五区在对口精准帮扶上全面深化合作,与帮扶的开发度假区在结对帮扶上精准对接,与其他有脱贫任务的友邻县区在脱贫攻坚上互帮互助,全县脱贫攻坚工作全面发力、整体有序推进,彰显出强大合力。

脱贫攻坚的宣传标语随处可见

第三个百日会战总结大会(寻甸县委宣传部供图)

早落实、早动员、早入户;以问题为导向,以效益为导向,抓实脱贫摘帽工作。早前,寻甸县就在充分调研的基础上,着眼如何解决脱贫问题,制定出一户一策、一户多策等方案,确保每家每户都有帮扶措施。同时实行动态管理,发现问题及时修正,不断优化帮扶措施,确保建档立卡贫困户能按时脱贫。

为确保精准扶贫工作按时、按质、按量推进,寻甸还率先举办了脱贫攻坚暨驻村扶贫工作队专题培训班,全县扶贫一线692名基层干部参加培训,并在培训内容、教师选择、授课方式等方面做出大胆创新。创新出台了《寻甸县加强驻村扶贫管理八项规定》,从8个方面对驻村扶贫工作进行严格规定,下发至全县132个村委会,老百姓对扶贫工作不满意可随时进行投诉,畅通了监督渠道。寻甸在县委目督办加挂了“驻村扶贫工作督导室”,建立挂图作战和倒计时机制。在2016年至2017年脱贫摘帽期间,每年对列入省级建档立卡识别认定的6个贫困乡镇党政领导班子和领导干部进行实绩考核。

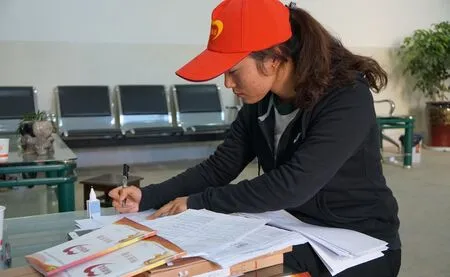

工作队员在填写信息

光伏发电项目

额秧村民孙立生

扶业、扶志、扶信心!在精准扶贫的深入推进下,一个个贫困村理顺了发展思路,树立了脱贫自信,增强了致富信心。越来越多贫困群众,从“要我脱贫”被动脱贫转变成“我要致富”主动愿望,投入到了靠智慧、靠双手脱贫致富、追求幸福生活的实际行动中。

同样是在额秧村,彝族同胞从转变思想观念开始,动员大批人员外出务工增收,或流转土地发展增收产业,精准扶贫如春风细雨般滋润着一个民族的思想解放。

“目前,全村有100多人常年在外打工,加上在附近打零工的,外出务工人员已有两三百人。今年,全村居民人均纯收入能突破3300元,加上光伏扶贫项目等后续产业支撑,基本达到了脱贫标准。”袁东生告诉记者,“以前,大家都穷惯了。过惯了自给自足的生活,打了粮食换了酒,三五个人在街上喝够了才回来,不会考虑未来。现在,大家都在争先恐后搞产业、谋发展,喝酒的越来越少了。”

“政府扶贫帮我们解决了住房和交通等困难,但路要靠我们自己走。”村民孙立生介绍说,现在家里2个年轻人常年在外务工,自己在附近苗圃打工每天挣70元,加上家里养的猪、牛、羊、鸡等,每年保底收入3万多元。他说,“靠着好的政策和自己勤劳的双手,感觉增收致富底气更足了。”

党建引领+合作共赢“个别试点”挺进“全县摘帽”

丹桂村

柯渡镇丹桂村是寻甸的“名村”。

丹桂村是“红色村”,它见证了中央红军巧渡金沙江的伟大壮举、见证了中国现代史上的一次重大转折。1935年4月与1936年4月,红军长征先后两次经过这里。1935年4月30日,毛泽东、周恩来、朱德、刘伯承等首长带领的中央红军进驻柯渡,红军万余人住在了丹桂村。1936年4月7日—9日,贺龙、关向应率领的红二、六军团再次进驻柯渡丹桂村,并于4月9日进行了著名的“六甲之战”,打退了敌人的围追堵截。红军在丹桂村留下了革命火种,以燎原之势,开创了历史新篇章。

丹桂村也是一个回汉杂居的村庄,其中回族228户918人,汉族82户332人。长期以来,村里的两个民族和睦共处,汉族尊重回族的习俗,回族帮汉族解决困难。两个民族很好地用行动诠释了“交往、交流、交融”。

丹桂清真寺整体建筑风格以中国殿堂式为主,同时融入了伊斯兰教文化和儒家文化。清真寺朝真殿单檐歇山顶,通面阔13.3米,通进深11米,叫拜楼高30余米,四层,三叠重檐歇山顶,建筑较为大气。雕刻工艺精湛,朝真殿七道隔扇门上图案种类多,雕刻的图案惟妙惟肖。“这些工艺很多是重修时请的大理剑川白族木工来做的。”丹桂村村委会主任杨廷发说。

建筑体现了融合,平时的生活也同样如此。

在精准扶贫路上,丹桂村就很好地体现了其“红色村”的特点。作为红色教育、历史教育基地,近年来,丹桂村试点“村馆共建”发展红色旅游,不断加强村内基础设施建设和村容村貌改善,持续提升群众发展动力和幸福指数。

红军长征纪念馆

丹桂村清真寺

杨家小院农家乐

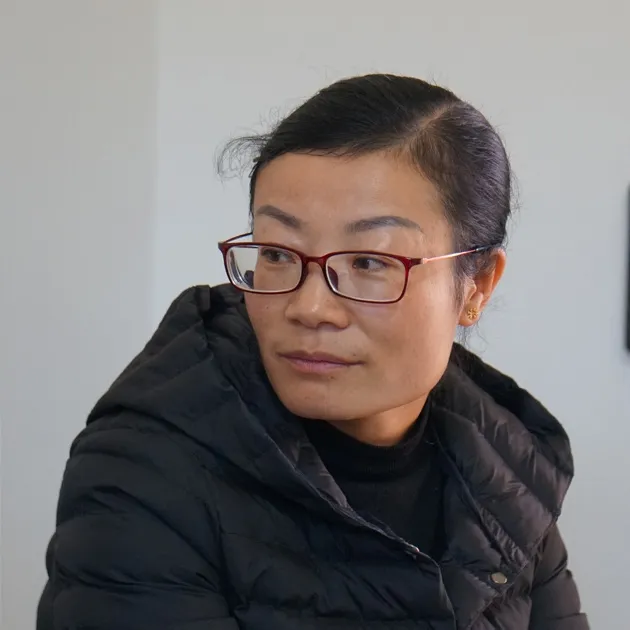

丹桂村委会支部书记杨廷敏

“这几年丹桂村在基础设施、进村道路、农房建设、村庄面貌等方面变化巨大,是村民发展信心最为坚定的时候。”丹桂村委会支部书记杨廷敏告诉记者,丹桂村依托红色旅游资源发展旅游服务业,鼓励群众通过流转土地发展产业、外出务工等方式增加收入。2016年末,全村实现农村经济纯收入775万元,人均纯收入达6200元,在全镇范围内人均纯收入高于其他村委会。

以发展“村馆共建”红色旅游为代表,丹桂村强化党建引领和产业支撑,走合作共赢发展道路,涌现出越来越多的脱贫产业和脱贫典型。

“圆梦种植花卉合作社”以种植“非洲菊”为主,目前已有9个花卉专利产品,部分鲜花销往国外高端市场。合作社种植鲜花面积达300多亩,每年能实现产值300多万元,每天还能为20多位村民实现就近就地务工。

丹桂村宏达养殖场场长何奉昌是一位典型的致富带头人,他的养殖场养牛30多头,猪400多头,每年可以实现50万—60万元的收入。同时,他还以“分红代养”形式,带动附近3个村委会180多户建档立卡贫困户村民实现增收致富。

“建档立卡贫困户把户均7000元产业扶持资金入股养殖场合作社,按照意愿发展生猪养殖或肉牛养殖,除去资本金保持不变,每年还能最低保底分红700元。”何奉昌介绍,“分红代养”既保证了贫困户产业帮扶资金,又能解决贫困户发展产业经验不足、能力不足的短板,有效实现增收。

采取“党支部+合作社+贫困户”的模式,以“公司+农户”“产业+务工”渠道,引导贫困户发展产业脱贫,同时安排教育帮扶、医疗帮扶等社会保障措施,增加建档立卡贫困户收入。

“今年,丹桂村全村人均收入达到了7000元以上,建档立卡户也达6000元以上,全部达到了脱贫标准。”丹桂村驻村工作队队长张福仙说。

“产业发展了,更凝聚了各民族之间的生产互助、生活相依的兄弟之情。”柯渡镇党委委员李世兰介绍说,虽然现在近一半村民都外出打工了,但在村子里回族、汉族群众却依旧亲如一家,产业上大家和睦共处,生活上大家和睦共处,从没有因为风俗习惯差异而发生过矛盾。

杨家小院农家乐的主人杨斌修是回族,他过去跑运输、做农资产品生意,近几年借助红色旅游“村馆共建”契机开起了农家乐。目前,他经营的农家乐可同时容纳200人吃饭,每天可提供5间客房。“我的农家乐主要招建档立卡贫困户来务工,主要还是汉族多,他们在我这里干,收入和去城里打工差不多,但可以照顾家庭,而且降低了生活成本。”

丹桂村驻村工作队队长张福仙

今年,丹桂村荣膺“国家级文明村镇”。

感党恩,听党话,跟党走,奔小康。一项项脱贫举措,一个个脱贫故事,诠释出寻甸县精准扶贫、精准脱贫的生动实践和坚强决心。目前,随着一个个贫困村、一个个少数民族同胞走上致富路,寻甸县精准脱贫正昂首挺进“全县摘帽”目标。