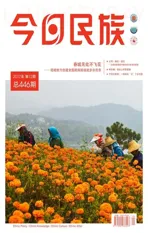

争创全国示范的"石林实践"

2018-01-17王菁,张巧,杨一

各民族共同团结奋斗·共同繁荣发展

石林县副县长伏思良接受记者采访

“发展是解决民族地区各种问题的总钥匙。我们要像爱护自己眼睛、珍视自己生命一样爱护、珍视民族团结。各族群众要像石榴籽一样紧紧抱在一起。”习近平总书记一系列关于民族团结进步的重要讲话,为民族地区的和谐繁荣发展指明了道路。

“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子。”石林彝族自治县作为昆明市3个少数民族自治县之一,全县总人口25.8万,其中,少数民族人口8.7万,占比达35%。自2013年被省民族宗教委列为全省10个“创建示范县”之一以来,该县将建设成为全国民族团结进步示范县,作为全县经济社会发展的三大定位之一,全县践行“党委政府领导、部门协同、社会支持、群众参与、上下联动、合力建设”工作格局,扭住经济建设中心、抓实脱贫攻坚关键、抓好民族教育重点、突出民族文化根本、抓牢民生改善落脚、紧扣和谐稳定保障、强化民族干部基础,有序推进民族团结进步繁荣发展。

石林县副县长伏思良说:“4年多来,通过开展‘七进’活动,进景区,增进民族团结一家亲;进机关,增强执行力意识;进企业,开创崭新局面;进社区,搭建为民平台;进乡镇,服务延伸到基层;进学校,夯实教育基础;进宗教活动场所,维护和谐稳定。具体实施民生改善保障示范、旅游强县示范、民族文化繁荣示范、民族教育振兴示范、生态文明建设示范、民族经济发展示范、民族干部培养示范、民族关系和谐示范‘八大示范’工程,稳扎稳打迈向全国民族团结进步示范县目标”。

光伏虚拟同步发电机工程应用效果分析及优化//巩宇,王阳,李智,史学伟,宋鹏,杨伟新,韦徵//(9):149

2014年9月,石林县人民政府被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,当月,石林和摩站村委会寺背后村被国家民委命名为全国首批“中国少数民族特色村寨”;去年4月,石林县被省民族宗教委评为“十县百乡千村万户”示范创建工程2015年度优秀示范县;今年4月,圭山镇糯黑村被国家民委命名为全国第二批“中国少数民族特色村寨”;12月8日,国家民委拟命名一批单位为“全国民族团结进步创建示范区(单位)”,石林榜上有名!

特色产业之籽落地生根

“独特的自然风光、建筑特色和红色文化,成为糯黑吸引游客的关键因素。”曾绍华是一位能歌善舞的彝家大哥,他从小生在糯黑、长在糯黑,对糯黑民族文化情有独钟。2007年开始,他看准大糯黑村发展乡村旅游的潜力,依托自家老宅经营“彝人部落”农家乐,以地道的撒尼特色菜、阿诗玛歌舞表演等吸引客源,生意十分火爆。“游客最多的时候,每天有500多客人,平常每天也有六七桌。” 曾绍华告诉记者,以农家乐为基础,他们还举办了彝族文化传习所,培养大家对撒尼文化的热爱和传承,最远有来自美国的学员。

5)露头法测量时测定点不少于6处,标本法测量时同名岩矿石标本块数不少于30块,若矿区矿石标本或个别岩性标本无法采集到,可参考临近矿区或教科书上的数据。

如今,利用“石林”这一得天独厚的旅游资源,一个具有石林地方民族文化特色、旅游特色和示范效应的高原特色农业产业园正在加速崛起。

2008年12月17日,石林台湾农民创业园(以下称“台创园”)经农业部、国台办批准设立。园区总面积20万亩,其中,规划区5.4万亩,核心区1.2万亩,辐射面积14.6万亩。

通过革兰氏染色共确定了45株初筛目的菌株,我们对其进行进一步筛选,即复筛。复筛主要分3部分:(1)高效液相色谱法测定MRS培养基中主要有机酸的定性,来初步判断是否是乳酸菌;(2)耐受性验证,要求菌株具有较高的耐受性;(3)45株菌模拟降酸试验,评判标准为该菌株只分解苹果酸、不分解酒石酸,且不产生或微量产生(≤0.6 g/L)醋酸。

根据对比研究发现,在城市建设实施的过程中往往不完全按照上位规划提出的指标发展,存在刚性规划与弹性规划两大类型。刚性规划与上位规划结合最紧密,从市政层面把控,实施过程中不可改变,是一种硬性的规定;弹性规划从区域建设风貌和整体实施效果出发,实施过程中可根据实际情况进行小幅度调节,是一种弹性的建议。

除了隆重的火把节之外,每年农历冬月头一个鼠日至马日,大糯黑村都会举行庄重神秘的密枝节,祈祷人畜兴旺、五谷丰登;定期不定期,还会举办“摆汤锅”,开展对歌、跳三弦、舞狮等多种丰富多彩的民族文化活动。

截至目前,园区已累计投资7.01亿元,建成覆盖规划区较为完备的水、电、路、绿化、通信等配套设施。园区入驻项目46个,其中台资企业8家、亿元以上项目9家,开工项目14个、投产项目9个,协议投资额62亿元。

“在这里,既可以体验田园风情,又能领略科技魅力,累了,还可以泡泡温泉。”台创园负责人介绍,园区目前已构建出以农产品加工、休闲旅游、特色种植、生物技术等主导产业互促发展的新格局,开发出爱生行微藻生物产品、云彩金可雨生红球藻、锦苑鲜切花、万家欢精品水果、新天风味食品等一批名特优产品,年产值超过5亿元。

随着园区的发展,一颗颗特色产业之籽快速在石林大地落地生根。不仅加快了城乡一体化进程,实现了农业增效、农村发展、农民增收目标,同时,也成为企业与周边民族群众和谐相处的“黏合剂”。

“我们刚进驻园区时,附近村民对项目不了解、不理解,曾有过群众来阻挠施工等现象。”昆明杏林大观园旅游开发有限公司总经理李兴德告诉记者,为了带动周边群众共同发展,企业优先吸收石林本地员工,并加大对少数民族职工的培训、培养。同时,为了让少数民族职工找到民族自豪感和企业归属感,公司还定期不定期举行篝火晚会、文艺晚会等民族文化活动,促进各民族员工和睦相处。“现在,我们公司职工团队已是一个多民族融合的大家庭。在石林公司的600多名员工中,当地职工就占了80%,其中少数民族员工占比达90%以上。”

1.2.3 Piwil2-iCSCs外泌体粒径分析 使用Nanosight LM10系统(Nanosight Ltd,Navato,CA)分析提取的外泌体。取适量外泌体稀释样品,待其布朗运动60 s后,使用Nanosight粒子追踪软件进行分析后计算出纳米粒子浓度和尺寸分布。

金河生物科技有限公司实验室

金河生物科技有限公司种植基地

杏林大观园总经理李兴德

立足当地,和谐相处,带动发展。截至目前,石林台创园已完成8个村组的新农村建设基础工作,培训失地农民4850人次、转移就业2900多人次,改造2.6万亩中低产田,年增加农业产值1100多万元,惠及8000多农民,率先实现了园区流转出租土地亩产值过万元和务工人员年收入过万元的重大突破。

“全面小康,不让一个少数民族掉队。” 为了让全县人民共享改革红利,共同发展进步,石林县还对苗族、壮族等县域内人口较少民族进行重点扶持,先后投入资金345万元,对壮族聚居的小滑坡、苗族聚居的大塘子等村寨实施了道路硬化、危房改造等项目。目前,石林县城建成区面积达15.8平方千米,城镇化率41%,集镇面积新增1.2平方千米,行政村公路硬化率达100%,自然村道路硬化率达95%,成功创建为云南省首批“四好农村公路”示范县。

为了让全县各民族共同享受改革红利,石林县始终高度重视振兴民族经济对加快全面小康的助推作用,大力实施特色产业培育、项目资金整合和推进城乡统筹等惠民利民措施,促成了石林台湾农民创业园、生态工业集中区、石林旅游服务区“三园”并举,高原特色农业、新型工业和现代服务业“三产”融合的发展格局。

“实现各民族共同进步,共同繁荣发展。”这是石林县民族团结示范创建的根本目的。

穿民族服装、说民族话、唱民族歌、跳民族舞、学玩民族游戏、学做民族刺绣……走进石林彝族自治县民族幼儿园,随处可见穿着精致漂亮彝族服饰的小朋友,听到欢快的彝家音乐。

杏林大观园樱花峪

文化旅游之路越走越宽

大糯黑村是石林县圭山镇远近闻名的石头寨。从明朝洪武年间起,几百年来,这里的彝族撒尼人采石为家,凿石建寨,筑成了一个青山环绕,傍水倚山,错落有致的特色村庄,风景格外别致。

搬迁到“中国彝族第一村”后,借助紧靠石林景区的先天优势,张琼英率先以自家住宅为基础开起了民俗客栈,就近接待到石林旅游的游客。2013年,她又租用村集体房产和1家私人民居,把规模扩展到拥有72间客房的“天地人和”客栈。

作为一个以彝族为主体的少数民族村,大糯黑村彝族人口比例达99%。保存完整的石砌房屋及古老的民间传统,以及浓郁的地域和民族文化特色,使得大糯黑村赢得了“石头凝固成的村寨”“石中精灵”等美誉。时至今日,该村在语言文字、服饰、民俗、节日、宗教等方面仍然延续着古老的彝族撒尼人风俗习惯。

成立以来,台创园坚持科技驱动,加快农业、科技、旅游、商贸等行业协同发展,推进建设政府引导、企业为主的园区农业科技创新体系和产学研合作体系,以庄园经济、休闲旅游、高新科技为主导,探索创建石林文旅一体化实验区,先后获得了“国家农业产业化示范基地”、“国家农业科技园区”、“全国农村科普示范基地”等荣誉和品牌。

3.设置的问题要有灵活性。同一教学方法可以解决不同的教学内容,不同的教学方法也可以解决相同的教学内容;同一教学方法面对不同的教学对象会产生不同的教学效果,不同的教学方法面对相同的教学对象也会产生不同的教学效果。因此,教学策略的运用要随着问题、目标、内容和教学对象的不同而改变。

“山石冠天下,风情醉国人。”绝美的自然风光和浓郁的阿诗玛民族文化,一度让石林享誉世界。

农家乐“彝人部落”

老板曾绍华(右一)带领服务员向客人唱祝酒歌

彝族撒尼农家菜

“近年来,大糯黑村整合各类资金2000多万元,持续加强村容村貌、乡村旅游基础和民生改善。未来,计划通过4年左右时间,加快实施特色民居保护改造、特色产业培育、民族文化传承发展、民生改善、乡村旅游五大创建工程,打造‘一轴两带七区多节点’的空间结构。”圭山镇负责人介绍,通过全村人的共同努力,大糯黑村现已成功创建为市级文明村、昆明市旅游特色村、云南省民族特色旅游村寨、云南省特色文化产业示范村、国家级生态村、中国传统村落和中国少数民族特色村,实现民族团结,和谐稳定,经济快速发展,成为了对外展示石林县新农村建设、乡村旅游、民族团结、民族传统文化保护和传承的示范窗口。

民生改善保障·民族文化繁荣·民族关系和谐

彝族(撒尼)刺绣

彝族(撒尼)摔跤

彝族三弦舞

据了解,目前,大糯黑村已基本具备3A级景区条件,村内常年经营的农家乐有7家,每年可接待游客2万余人,旅游收入上百万元。

一幢幢具有民族特色的小院,一条条宽敞整洁的村路……既有城市的舒适方便,又保留传统的撒尼生活方式。如今,距石林景区仅1公里的“中国彝族第一村”已成为众多游客除石林以外必去的新目的地。

2010年,为保护石林这一“世界自然遗产”,石林景区内的五棵树彝族撒尼村整体搬迁至新村——“中国彝族第一村”。

省级民族团结示范村——五棵树(石林县民族宗教局供图)

“七进”活动

1 民族团结进步创建“进机关”

2 民族团结进步创建“进企业”

3 民族团结进步创建“进农村”

4 民族团结进步创建“进学校”

5 民族团结进步创建“进宗教场所”

(石林县民族宗教局供图)

6 民族团结进步创建“进乡镇”

7 民族团结进步创建“进景区”

“中国彝族第一村”占地面积484亩,村中千余村民超过90%都是彝族撒尼人。该村从规划建设起,就坚持走“以旅哺农”的道路,打造集居住、旅游、彝族民俗体验、休闲娱乐、彝族民间手工艺展示、歌舞表演等为一体,自然景观与人文景观有机融合,充分体现彝族撒尼人文化特色和民族风情的生态旅游村寨景点。

村民张琼英一家人搬迁前住在三间土木结构的房里。上世纪90年代,有着一手彝绣手艺的张琼英,开始在石林景区内销售民族刺绣。2003年,她注册了石林阿着底民族文化开发有限公司,以开发精美的彝族刺绣服饰、挂饰、背包等为主,年收入达10万余元。

“云南人民闹革命,在圭山打响了第一枪。”作为云南红色革命的发源地,大糯黑村民族团结源远流长。新中国成立后,时任副省长、省民族委主任的张冲曾在圭山开展民族工作试点,然后推广到其他地区,取得了较好成效。至今,大糯黑村还保留有“盘江报社”旧址等革命遗址。

“每逢节假日,客栈几乎都是爆满。”客栈的生意为何这么好,张琼英说,主要是得益于彝族文化的魅力。“游客慕名到石林来,在景区看的是风景,到彝族第一村则能够感受到撒尼人的文化。”

呼吸内科所收治患者多为肺部系统疾病,以老年患者居多,且患者的病程较长,机体免疫功能较差,抗生素治疗史较久,是医院感染的易发人群[1] 。因此对于呼吸内科住院患者实施医院感染的管理和控制尤为重要。为降低呼吸内科住院患者的医院感染率,科室在2018年10月开始应用危机管理,本研究主要对危机管理的应用效果进行探究,报道如下:

“游完石林,吃住娱在彝族第一村,这才算完整体验了石林之旅。”据五棵树社区居委会宣传委员普树华介绍,近年来,“中国彝族第一村”以打造继石林风景区之后的第二景区为目标,引入企业投资先后建成了褔牛斗牛城、斗牛训练基地及附属酒店设施、温泉度假酒店“水上石林”项目等一大批文旅项目,并依托该村浓厚的民族文化优势,推出了彝族斗牛、撒尼刺绣、彝族长街宴、摔跤、天天火把节等撒尼文化产品,民族文化与经济社会实现了共同繁荣发展。现在,村内已发展“天地人和客栈”“泰禾饭馆”等民俗客栈21家,并成立了乡村旅游协会、农村电商馆等创业平台,2016年,全村居民人均纯收入达到了3.2万元,成功走出了一条依托石林景区,农旅结合、民族团结、文化繁荣的小康路径。

教育传承之树枝繁叶茂

比较典型者,如朱权在对元曲进行风格分类时,其“新定府体一十五家”冠以诸如“承安体(华观伟丽)”“西江体(文采焕然,风流儒雅)”[11](P13-14)这类的评价,反映出他对元曲艺术成就的高度认同。

石林县民族幼儿园创建于2002年,一直以来,该园紧紧围绕办好民族教育的特殊使命,立足当地实际,发挥地方优质资源,坚持“民族特色”办园,通过开展系列以民族文化为主题的特色教学,做强民族教育“起跑线”,讲好民族文化“第一课”,促进了民族文化在校园生根发芽。

“我们通过系列活动,对彝族文化进行挖掘和重塑,并运用于教学实践中,从而填补幼儿教育中民族风俗资源的空白。”园长张柱明介绍,该园因地制宜,努力营造民族文化氛围,传承和发扬彝族文化。一方面,通过课题引领,对本地彝族文化进行收集、整理、改编和重塑,形成了一套适合幼儿园使用的彝族文化教学课程体系;另一方面,通过开展民族文化教育主题活动,借助节日活动,讲解各种节日的来源和风俗。不仅拓展了幼儿知识面,也培养了幼儿对民族文化平等的态度和主动学习的能力,受到家长的广泛肯定和欢迎。

为了实现提高作物产量和品质、降低投入成本、减少肥料造成的环境污染、维持农业可持续发展,建立平衡科学施肥体系成为当务之急。农业主管部门应该积极参与,协调农业专家、企业、流通等各方面优势资源,并给予大力支持,建立起一套行之有效的科学施肥的推广运行体系。比如,拨给专家、农业三站技术人员足够的经费预算,大力支持他们的发展,提高生产企业的社会责任感,使推广系统中纳入他们长期积累的平衡施肥经验、取得的成果。确保实现科学施肥、平衡施肥、合理施肥。

如图2所示,获得X1,X2,X3…Xn碎片信息。知识库依据数据训练而生成的预测模型进行推理聚类,计算出知识目标变量,也就是最后的分类结果。碎片信息根据自身的特征确定权重Q,代表对最后输出结果的影响程度。机器学习根据经验、规则和反馈来为不同的信息赋权重。输出结果中M和W分别代表不同的类别,同类别降序排列越靠前的越重要。这里机器学习根据不同的规则来处理碎片信息,同一个碎片信息经过处理以后可能出现在不同类别中。

水库拥有土地、山林、水面等丰富的资源,还有供水、供电等资产,要将资源和资产优势转化为经济优势,必须盘活存量资产,推进产权制度改革。一是组建股份制公司,按水库供水、发电、旅游等兴利项目组建股份制公司,将其推向市场。二是开展租赁经营和承包经营,水库的土地、山林、水面、房产、设备可由个人或集体租赁或承包经营。三是转让使用权,把水库部分资源或资产在一定期限内的使用权公开有偿出让。四是联合经营,本着优势互补、利益共享的原则,在自愿的基础上,相近或同一流域的水库在供水、供电、旅游等项目上实行多种形式的联合经营、合作经营,以增加效益。

最近两年来,少数民族文化进校园活动在石林全县如火如荼开展,民族团结教育“润物无声”,绽放出多彩花朵。

石林县民族小学将民族舞融入到大课间中,以欢快、灵活丰富、充满民族特色与趣味性的舞蹈形式,极大地提高了学生的参与兴趣。

“坚持课堂教学和课外活动并重,最大限度地发挥学生的特长,尊重学生的个性,努力创建规范加特色的学校。”民族小学党支部副书记李贵介绍说,这些年,石林民族小学没少在加强民族文化传承、民族团结上下功夫。

为了在校园内有计划、有步骤地进行传承活动,学校除了组建学生《阿诗玛》展演队、摔跤队、刺绣队、三弦队、细乐队、狮舞队、鼓号队外,还组织学生参加各类非遗传承社会实践活动。其中尤以为傲的是,该校少儿艺术团编排的舞蹈《彝乡童趣》参加省级比赛获得了一等奖,后来又在“全国新农村少儿舞蹈展演”中荣获了金奖。

在石林民族小学的“非物质文化遗产保护传承基地”内,彝族摔跤传承区格外显眼,墙角整齐摆放着摔跤训练时所用的器材和服装,墙上展示着石林县有名的摔跤前辈和石林县民族小学培养出的优秀摔跤运动员照片。

李贵说,为了更好地传承优秀民族文化,石林民族小学首创校园非物质文化遗产保护传承基地,并在每周二定期开展彝族摔跤、大三弦、狮虎舞、鼓号队、阿细器乐等传承训练,从小在孩子们心中种下了传承民族文化、民族团结发展之根。

建立民族文化教育基地、市级非遗传承活动中心等平台,实施民族文化繁荣示范,着力打造民族文化精品工程,一个个民族文化品牌在彝乡大地喷薄而出。

结果显示,干预1学年后,学龄儿童饮食结构和饮食行为发生了变化。干预后,选择“荤素均匀搭配”的比例提高,而选择“多肉少菜”的比例下降,差异具有显著性(P=0.006)。在干预前,儿童的进食速度选择“非常快”、“很快”的比率高达90.0%,干预后大部分儿童的进食速度都有所下降,选择“非常快”、“很快”的比例降低至27.3%,差异具有显著性(P=0.000)。

石林县民族小学党支部副书记李贵

据石林县非遗专家黄兴介绍,目前石林县建立有国家、省、市、县四级非物质文化遗产保护体系,全县共有各级非物质文化遗产代表性保护项目74项,其中国家级4项,各级非遗传承人133人;拥有业余文艺队700多支,编制了全国第一部《彝汉电子词典》,公开出版了多部彝文典籍文献,全县已形成“一诗”“一影”“一歌”“一舞”“一节”“一绣”“一技”“一赛”“一祭”九个一文化品牌。

“振兴民族教育、培养民族干部,是民族团结示范创建工作的基础。”石林县副县长伏思良介绍,石林县落实教育法律法规和民族教育政策,教育优先投入,改善办学条件,目前已累计投入各类教育基础设施建设资金4.52亿元,新、改、扩建校舍21.95万平方米,教育信息化等软件建设累计投入资金6550余万元。三年来,全县共安排进城务工人员子女7000人入学,入学率达100%;适龄儿童入学率100%。

同时,大力优化民族干部队伍结构,加强民族干部人才教育培训。在全县公务员、事业单位工作人员招录中,按少数民族人口所占比例定向招录少数民族考生,大力培养、选拔、使用优秀少数民族干部。 “少数民族干部已成为推进全县经济社会发展、维护民族团结、保持社会和谐稳定的重要骨干力量。”伏思良告诉记者。

“不让一个兄弟民族掉队,不让一个民族地区落伍。”通过重点实施八大创建示范工程和“七进”活动,三年努力创建、一年巩固提升,实现示范创建全县覆盖。截至目前,石林全县84个乡镇(街道)、行政机关事业单位,3个主要景区,11个开放的宗教活动场所,4个社区,169所中小学幼儿园都开展了民族团结进步示范创建活动,形成了“民生改善保障、民族文化繁荣、民族关系和谐”的良好局面。