带锁髓内钉治疗四肢创伤骨折后骨不连的临床研究

2018-01-15宋孝言

宋孝言

山东省菏泽市曹县人民医院骨外科,山东菏泽 274400

四肢创伤骨折后骨不连是骨折后一类严重并发症,患者骨折局部疼痛严重,肢体功能长期不能改善,给患者身心带了极大的痛苦,也给家庭带了沉重的压力。带锁髓内钉是治疗骨不连的常用内固定方法,临床应用效果较好。为进一步探明带锁髓内钉治疗四肢创伤骨折后骨不连的临床效果,该次研究选择 2014年8月—2017年1月期间该院收治的68例四肢创伤骨折后骨不连患者作为研究对象,对比分析了带锁髓内钉治疗效果和安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2014年 8月—2017年1月期间该院收治的68例四肢创伤骨折后骨不连患者作为研究对象,随机分为对照组和观察组,各34例。患者经X线片、CT等检查,符合《实用骨科学》关于骨不连的诊断标准。纳入标准:四肢创伤骨折后骨不连者;自愿参与该次研究,并签署知情同意书[1]。诊断标准:凝血功能异常;合并全身性感染者;重要脏器功能异常者。观察组,男 19例,女 15例,年龄 22~70岁,平均年龄为(46.27±24.13)岁,其中15例模性假关节型,无菌型8例,7例萎缩型,4例营养缺失型。对照组,男20例,女14 例,年龄 22~69 岁,平均年龄为(45.53±23.53)岁,其中13例模性假关节型,9例无菌型,8例萎缩型,4例营养缺失型。两组患者在性别、年龄等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

观察组实施带锁髓内钉固定:根据手术位置进行常规麻醉,患者取仰卧位,选择前次手术口,常规逐一剥离之后骨折局部,显露骨折端,剥离骨不连骨膜后,修复骨不连断面局部(呈现梯形面与横断面),去除硬化的骨膜,后扩髓,进针位置点在大转子顶点,在不连端放入髂骨骨条,复位满意后,使用髓内钉妥善固定及锁定,留置引流管,关闭切口,术后引流72 h,常规使用抗生素抗感染。对照组采用动力加压钢板法固定术治疗:体位及麻醉方法同观察组,常规剥离骨不连骨膜后,骨折张力位置放置合适长度的动力加压钢板,择取放皮质骨螺钉进行内固定,随后行加压旋转与植骨等,术后处理同观察组。

1.3 观察指标

1.3.1 术中、术后观察指标监测 统计两组患者手术切口长度、手术时长、术中输血量、术后引流量、骨折愈合时间,同时,监测两组患者并发症情况。

1.3.2 骨不连治疗效果评估 手术后随访时间8~12个月。优:骨折愈合良好、骨痂形成、骨折端不存在、骨折线模糊,患处关节功能基本恢复,无疼痛、活动受限情况;良:骨痂形成、呈云雾状骨痂,原骨折端疼痛显著减轻,患处关节功能基本恢复或显著改善;可:骨痂形成、原骨折端疼痛有所减轻,患处关节功能有改善;差:未达到上述指标者或恶化者;优良率=(优+良)/样本数×100.00%[2]。

1.4 统计方法

该次研究采用SPSS 20.0统计学软件分析所有数据,计量资料(±s)采用 t检验;计数资料[n(%)]采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术中、术后观察指标比较

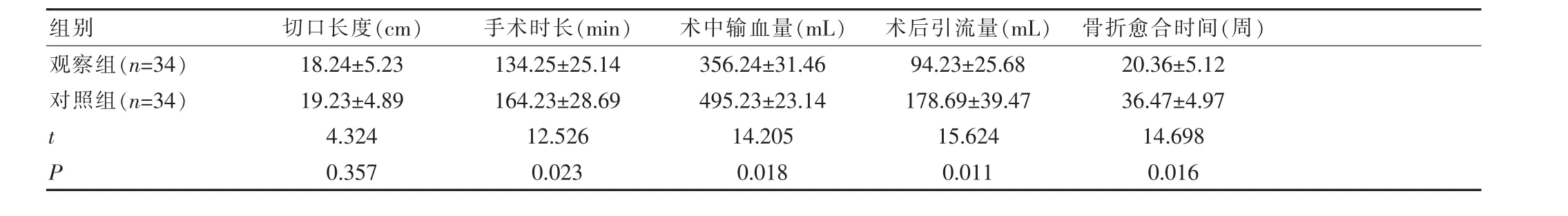

观察组切口长度与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组手术时长、术中输血量、术后引流量、骨折愈合时间均显著低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05);观察组术后并发症发生率(5.89%)显著低于对照组 (14.71%),组间差异有统计学意义(χ2=4.369,P<0.05);见表1。

2.2 骨不连治疗效果比较

观察组骨不连治疗优良率为91.18%,显著高于对照组(73.53%),组间差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

四肢创伤骨折为临床上常见类型,多数患者骨折愈合良好,但是约为5%~10%的患者因各种因素影响导致不愈合情况,形成骨不连。四肢创伤骨折后骨不连对患者肢体功能和心理影响较大,且致残风险较高,因而需尽早治疗。

骨不连治疗的关键是有效复位、妥善处理骨折端和植骨,同时稳妥固定,但是选择固定方式和方法仍是当前临床研究的重点和难点[3]。加压钢板固定法和带锁髓内钉固定法是骨不连治疗的常用内固定方式,尤其是加压钢板固定法临床应用较多,但是部分文献研究提出加压钢板固定法术中剥离面较大、血运破坏严重、出血量较多,不利于患者顺利恢复。带锁髓内钉内固定治疗骨不连,只对髓腔加以固定,骨膜损伤相对较小,局部血运破坏较少,故术中操作更为简单、出血量易于控制[4]。该次研究也发现观察组手术时长、术中输血量、术后引流量、骨折愈合时间均显著低于对照组,且观察组术后并发症发生率(5.89%)显著低于对照组(14.71%),组间差异有统计学意义(P<0.05),可知带锁髓内钉固定法创伤性较小,手术风险相对较少,更有利骨折端尽快愈合,患者康复进程显著加快。带锁髓内钉为轴性固定材料,稳定性和抗旋转能力较强,较钢板固定灵活性较强。临床文献报道显示,可根据骨折位置灵活调整,无需大面积剥离骨膜,同时降低对四周组织的破坏程度;带锁髓内钉属于一种动态固定方式,对于骨折位置再生相当有利,且四肢邻近关节活动限制较少,有利于尽早开始功能训练,改善患者预后[5]。该次研究也发现观察组骨不连治疗优良率为91.18%,显著高于对照组(73.53%),组间差异有统计学意义(P<0.05),可知带锁髓内钉治疗效果更好,骨折愈合更佳,关节功能预后也更好,临床应用效果较好。

表1 术中、术后观察指标比较(±s)

表1 术中、术后观察指标比较(±s)

组别 切口长度(cm) 手术时长(min) 术中输血量(mL) 术后引流量(mL) 骨折愈合时间(周)观察组(n=34)对照组(n=34)t P 18.24±5.23 19.23±4.89 4.324 0.357 134.25±25.14 164.23±28.69 12.526 0.023 356.24±31.46 495.23±23.14 14.205 0.018 94.23±25.68 178.69±39.47 15.624 0.011 20.36±5.12 36.47±4.97 14.698 0.016

综上所述,四肢创伤骨折后骨不连采用带锁髓内钉内固定治疗效果较好,且创伤小、愈合快、并发症风险低,临床应用价值较高。

[1]杨娇.带锁髓内钉固定治疗四肢创伤骨折后骨不连的临床疗效[J].中国实用医药,2016,5(36):65-66.

[2]骆永锋,龚劲纯,吴俊,等.带锁髓内钉治疗四肢创伤骨折后骨不连的临床研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2017,5(2):193-195.

[3]戴海东,明文义,赵进征,等.不同植入物内固定治疗四肢创伤骨折后骨不连的临床对比研究[J].中国现代医生,2014,8(7):1-3,161.

[4]艾光禹.带锁髓内钉固定治疗四肢创伤骨折后骨不连临床疗效分析[J].世界最新医学信息文摘,2016,8(37):95,100.

[5]王伦.带锁髓内钉固定治疗四肢创伤骨折后骨不连18例临床疗效分析[J].世界最新医学信息文摘,2015,7(61):94,100.