儿童川崎病46例临床分析

2018-01-15杨丽萍

杨丽萍

(云南省丽江市人民医院儿科,云南 丽江 674100)

川崎病(Kawasaki diseaes)是一种以全身血管炎为主要病变的疾病。1967年日本川崎富作医师首次报道[1]。由于该病可发生严重心血管病变,未经治疗者约20%发生冠状动脉损伤[2],该病已经成为后天性心脏病的主要病因。引起医学界广泛关注,但由于川崎病病因不清,没有特异检验指标助诊,导致部分病例漏诊误诊,有的诊断之时已经发生冠状动脉损伤,留下严重后果。因此下面就我院2011年1月1日至2016年12月31日收治的46例川崎病进行回顾分析,以期提高川崎病临床诊疗水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料:46例川崎病患儿中女15例 (32.61%) ,男31例 (67.39%),男∶女2.07∶1。年龄5个月~9岁,平均 (2.6±2.3) 岁,年龄<1岁5例(10.87%) ,1~5岁33例 (71.74%) ,>5岁8例 (17.39%) 。四季均可发病。

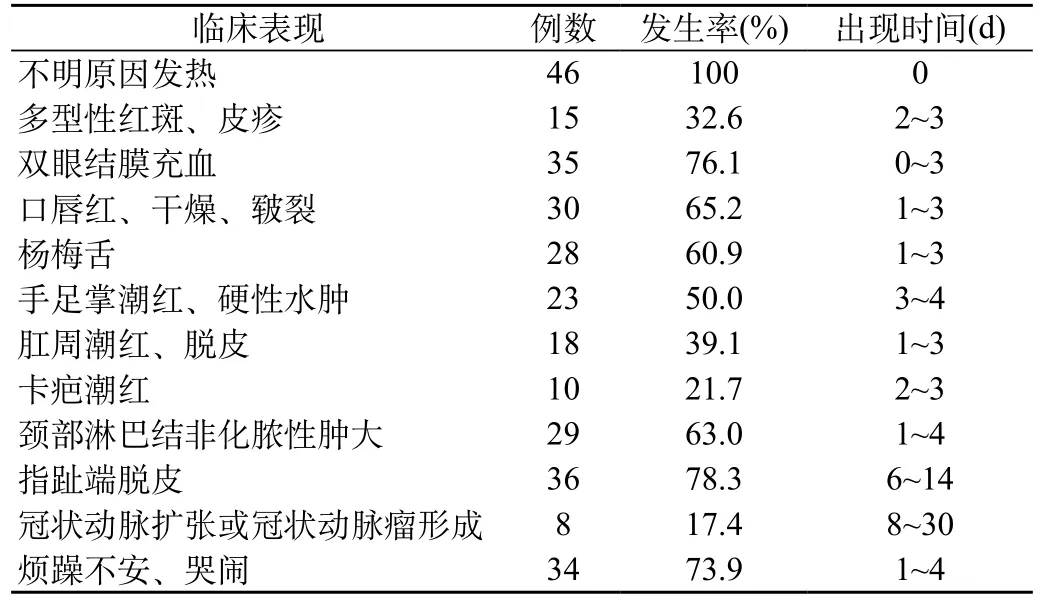

1.2 临床表现:所有患儿均有发热,大多为高热,呈不规则热或稽留热。其中多型性红斑5例,发热时皮疹10例。伴有腹泻5例,其中4例均为小婴儿,伴有咳嗽10例,其中4例支气管炎,1例肺炎。有2例出现心率增快,心音低钝。具体临床表现见表1。

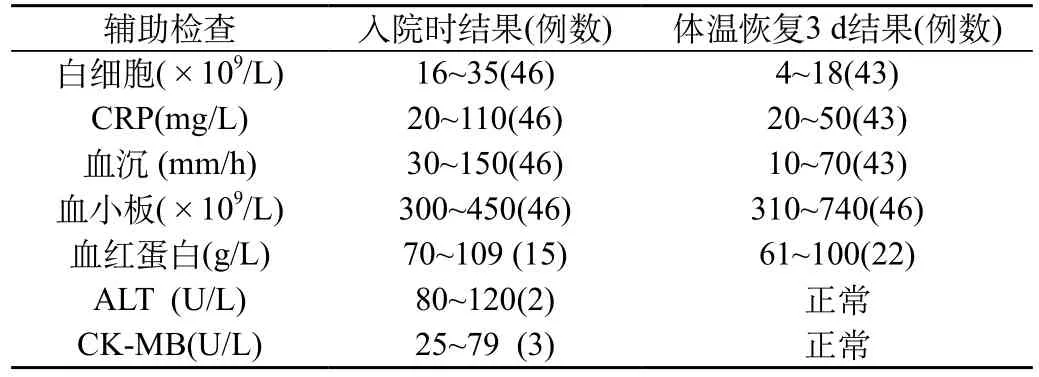

1.3 实验室检查:入院后均给予血常规、CRP 、PCT、血沉、血生化检查,体温恢复3 d复查,具体情况见表2。

1.4 诊断:我国主要采用AHA标准[3],不明原因的发热,持续5 d或更久伴有下诉5项中4项者:①双侧结膜非化脓性充血;②口腔及咽部黏膜弥漫充血,唇发红及干裂,并呈杨梅舌;③早期手足硬肿和掌跖发红,恢复期指趾端出现膜状脱皮;④躯干部多形红斑,但无水疱及结痂;⑤颈淋巴结的非化脓性肿胀,其直径达1.5 cm或更大。可诊断典型川崎病,本组病例有39例典型川崎病患者,占总例数的:84.78%;持续发热5 d或以上,伴有临床表现不足4条,心脏彩超提示冠状动脉病变者,诊断不典型川崎病。本组病例有6例不典型病例,占总例数13.04%。持续发热5 d以上其他临床表现不足4项,无冠状动脉病变,排除其他疾病,临床一直怀疑川崎病者诊断不完全川崎病。本组有不完全川崎病1例,占2.18%。

表1 川崎病46例临床表现

表2 46例川崎病患儿化验检查资料分析

冠状动脉损伤诊断标准:①超声心动图提示冠状动脉内膜回声增强;②冠状动脉扩张:<3岁冠状动脉≥2.5 mm,3~9岁冠状动脉≥3.0 mm,9~14岁冠状动脉≥3.5 mm;③冠状动脉瘤:不同形态冠状动脉扩张,冠状动脉内径>4 mm。

1.5 治疗:在确定诊断前,所有患儿早期均诊断为上呼吸道感染、急性扁桃体炎、急性结膜炎、淋巴结炎、支气管炎等疾病。有35例患儿给予青霉素、头孢类、阿奇霉素等抗菌药物治疗,11例给予了单磷酸阿糖腺苷、利巴韦林、炎琥宁、热毒宁等抗病毒清热治疗。诊断后均给予阿司匹林30~50 mg/(kg•d)口服,并给予丙种球蛋白1 g/(kg•d)静滴,连用2 d治疗,43例患儿均在给药后24~72 h体温下降, 3例首次治疗后72 h仍有发热,再次给予丙种球蛋白治疗后2例体温逐渐下降,1例仍有发热,伴有冠状动脉轻度扩张,家属要求转上级医院治疗,给予甲基甲基强的松20 mg/(kg•d)冲击治疗3 d体温下降,之后给予口服维持治疗。阿司匹林在热退3 d后于10~14 d逐渐减量为3~5 mg/(kg•d),维持6~8周,有冠状动脉损害者需维持至冠状动脉内径恢复正常3~6个月,并随访至6个月~2年。

2 结 果

观察本组46例患儿男孩患病高于女孩,男∶女2.07∶1,年龄大部分在1~5岁(71.74%),均有5 d或以上发热,大多为39 ℃以上高热,仅有一例为低热。其余症状、体征发生率:指趾端脱皮、双眼结膜充血、烦躁哭闹、口唇红干燥皲裂、颈部淋巴结肿大、杨梅舌均在60%以上,发生时间观察:结膜充血、烦躁哭闹、皮疹、口唇舌部改变、颈部淋巴结肿大、手足硬性水肿发红出现较早,而指趾脱皮及冠状动脉损伤出现较晚。化验检查所有病例白细胞、血沉、CRP早期明显增高,动态观察血小板早期(1~5 d)正常或轻度增高增高,5~7 d之后血小板明显增高。部分并有多系统损伤,5例出现腹泻,10例出现咳嗽,其中支气管炎4例,肺炎1例。尿蛋白一过性阳性5例,尿白细胞增高8例,心电图提示窦性心动过速、心肌缺血改变2例,均于治疗且体温下降后复查恢复正常。诊断后给予阿司匹林及丙种球蛋白治疗,43例治疗后24~72 h体温下降,体温正常3日复查白细胞、血沉、CRP下降,取得显著效果,占:93.48%,3例疗效不佳,再次使用丙种球蛋白治疗后其中2例体温恢复正常。1例体温反复,伴有冠状动脉轻度扩张,上级医院给予甲强龙冲击后换为口服药物维持,病情控制良好。其中8例发生冠状动脉损伤,给予持续服药,动态观察半年7例冠状动脉恢复正常。1例半年仍有冠状动脉轻度扩张,继续服药,并随访至1年半后冠状动脉恢复正常。

3 讨 论

川崎病(KD)是一种病因不明累及全身中小血管的系统性血管炎,大多学者认为感染诱发[4],但未找到确切病原体。发病机制不明确,可能为异常免疫反应介导的血管炎性损伤,导致血管渗透性增加,引起全身各系统损伤,主要累及皮肤、黏膜、淋巴结。但也可以导致消化系统、神经系统、肾脏、心脏等多脏器功能损伤。另外有报道rs1801274位点基因多态性与川崎病相关[5],但仅限于研究,尚不能应用于临床。随着人们对该疾病认识的深入,尤其一些不典型川崎病或不完全川崎病得到逐步认识,诊断的川崎病病例逐年增多[6],因该病没有特异诊断指标,完全依赖临床症状体征进行诊断,而川崎病的临床表现发热、皮疹、淋巴结肿大、结膜充血、口唇发红、杨梅舌等缺乏特异性,诊断难度大,造成早期大部分病例发生误诊,本组病例46例早期均发生误诊,给予使用抗生素及清热、抗病毒药物,造成抗生素滥用及医疗资源浪费,并且有8例出现冠状动脉损伤,占17.4%,高于其他文献报道的5%~8%[7],考虑与部分医师,尤其基层医师对川崎病认识不足有关,导致未能早期诊断,2例病例入院时已经出现冠状动脉损伤,需继续加强对川崎病相关知识培训。在临床工作中需认真细致观察病情,结合本组病例分析,川崎病早期诊断除上诉经典的指标外:①不明原因烦躁、哭闹,无神经系统阳性体征;②发病早期出现白细胞、血沉、CRP明显增高;③动态观察血小板逐渐增高;④不明原因多系统损伤者。可以作为临床表现不典型患儿诊断川崎病的参考指标。总之,临床医师应该提高对川崎病的敏感性,对反复发热,抗感染治疗效果不佳,怀疑川崎病的患儿应该每日评估临床表现,对有皮肤、黏膜、淋巴结表现,但达不到诊断指标患儿,发现伴有烦躁不安、哭闹者提示本病可能,及时给予患儿完善血常规、血沉、CRP、生化等检查,并且动态观察上诉指标,早期完善心脏彩超检查,及时发现冠状动脉病变。积极早期治疗,改善川崎病预后。

[1] 胡亚美,江载芳.褚福堂实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2003:698-704.

[2] 赵祥文.儿科急诊医学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2010:724-725.

[3] 江平,洪山.川崎病临床诊断研究进展[J].山西职工医学院学报,2017,27(1):57-59.

[4] 孙艺葡.丙种球蛋白辅助治疗小儿川崎病的疗效观察[J].中国现代药物应用,2017,11(4):129-130.

[5] 蒋勇,李敬凤.FCGR2A基因rs1801274位点基因多态性与川崎病相关性研究的Meta分析[J].现代医学,2017,45(4):465-471.

[6] 卢光全,李儒贵.儿童川崎病105例回顾分析[J].儿科药学杂志,2017,23(6):24-27.

[7] 朱琳,牛少敏,董香玉,等.兰州地区川崎病患儿并发冠状动脉损害的危险因素研究[J].临床儿科杂志,2014,23(7):616-619.