太冲不同配穴针刺对原发性高血压患者血压变异性影响

2018-01-12焦俊玥章奇张江松周慧林咸明

焦俊玥 章奇 张江松 周慧 林咸明

浙江中医药大学第三临床医学院 杭州 310053

针刺治疗原发性高血压病已得到大量的临床报道初步证实[1-3],而对高血压患者的血压变异性(blood pressure variability,BPV)的影响研究则报道较少。BPV是机体为适应内外环境的变化出现的相应血压水平波动,临床已有报道,病理性血压变异与高血压患者靶器官损伤成正相关性[4],并且可作为靶器官损伤的独立因素[5],而平均血压标准差是反映BPV的客观指标[6]。因此,本研究欲以原发性高血压患者为研究载体,通过合理的选穴发挥针刺双向良性的调节作用,探讨针刺太冲及不同配穴对BPV的调节作用。。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 研究对象 设置双侧检验水平α为0.05,功效率90%(β=0.01),脱落率10%,按照重复测量设计样本估算公式计算并考虑脱落情况得出并纳入175例患者,病例源于2013年1月至2016年2月就诊于浙江省中医药大学附属第三临床医学院与杭州市红石板街道卫生服务中心的高血压患者,采用随机数字表随机分成7组,完成163例,脱落12例,其中女性90例,男性73例;各组为太冲穴组23例,蠡沟穴组23例、内关穴组24例、非穴组23例、太冲加蠡沟组23例、太冲加内关组23例,太冲加非穴组24例;年龄平均(62.73±2.12)岁,最小 28岁,最大 75岁;病程平均(112.14±21.02)个月,最少1个月,最多161个月。

1.1.2 诊断、纳入及排除标准(1)诊断标准:参照2010年卫生部颁布的《中国高血压防治指南》[7]及2003年美国《JNC-7高血压指南》[8]高血压分型标准进行诊断筛选患者。被检测者于静息状态下测量血压,首次测量在安静休息5min后进行,1min后重复测量一次,取两次血压的平均值最终诊断。(2)纳入标准:①患者年龄18至75岁;②未使用降血压药物时,收缩压维持在140~179mmHg和(或)舒张压维持在90~109mmHg之间;③入组前2个月内没有更换降压药物或没有接受其它药物治疗;④近6个月内没有进行针灸治疗。(3)排除标准:①继发性高血压患者;②24h动态血压舒张压峰值高于115mmHg或收缩压峰值高于220mmHg;③0~109mmHg之间;④伴有心衰、肿瘤、脑血管意外、糖尿病、心肌梗死等重大疾病者;⑤重要脏器损伤,监测指标大于正常值3倍。

1.1.3 脱落剔除标准 ①受试者治疗过程中使用禁止治疗方案或更换治疗方案;②凡不切合纳入标准的误入病例应予以去除;③受试者中途自行脱离。

1.1.4 伦理学要求 试验前受试者均签订知情同意书,医学伦理委员会同意试验方案。

1.2 研究方法

1.2.1 治疗方案及指标观察 7组患者在服用常规降压药的基础上,采用0.30×40mm,“华佗牌”无菌针灸针进行针刺治疗,留针30min,每隔10min均匀提插捻转行针1min(提插幅度为2~3分,捻转幅度为180°±90°,频率为 80~120 次/分)。按照《针灸学》[9]进行穴位定位;非穴取髌底中点至髂前上棘连线中点内侧2cm。隔日针刺1次,每周3次,共4周。在治疗前、治疗12次结束以及治疗结束后4周随访时监测24h动态血压,从检测报告中记录并分析其平均血压标准差。

1.2.2 统计方法 用SPSS18.0软件分析数据,以(±s)表示参数,组内比较用重复测量方差分析,不满足球形检验则用基于Greenhouse-Geisser校正的单因素重复测量方差分析;组间比较用多变量方差分析,组间方差不齐则用Dunnett’s。若不符合正态分布,则用非参数检验。P<0.05认为有统计意义。

2 结果

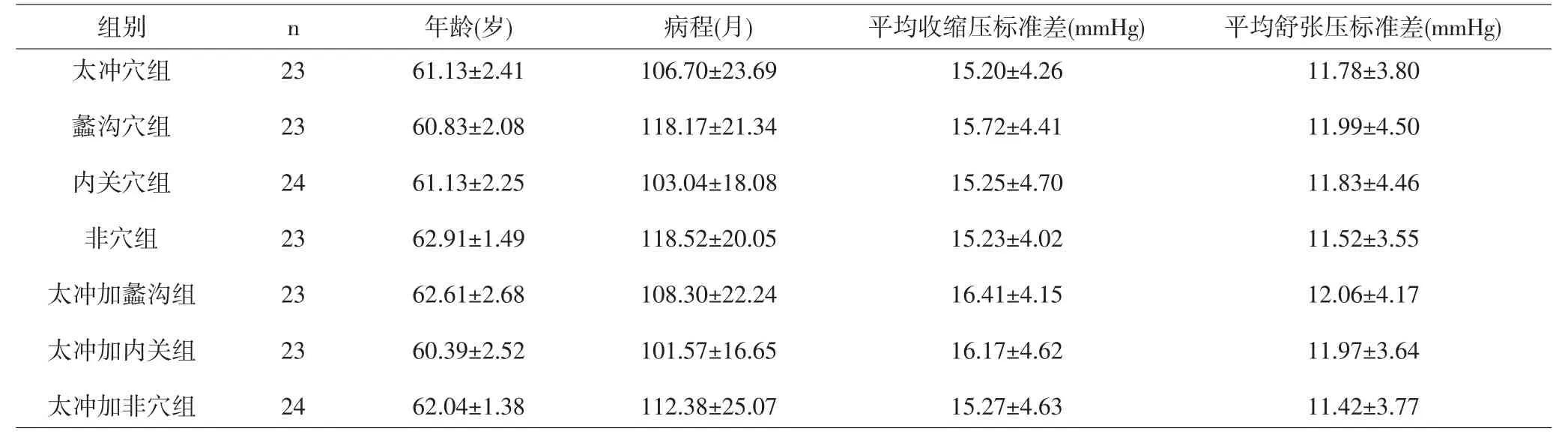

2.1 基本资料 各组患者年龄、病程24h平均收缩压标准差和平均舒张压标准差比较均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 基本资料(±s)

表1 基本资料(±s)

?

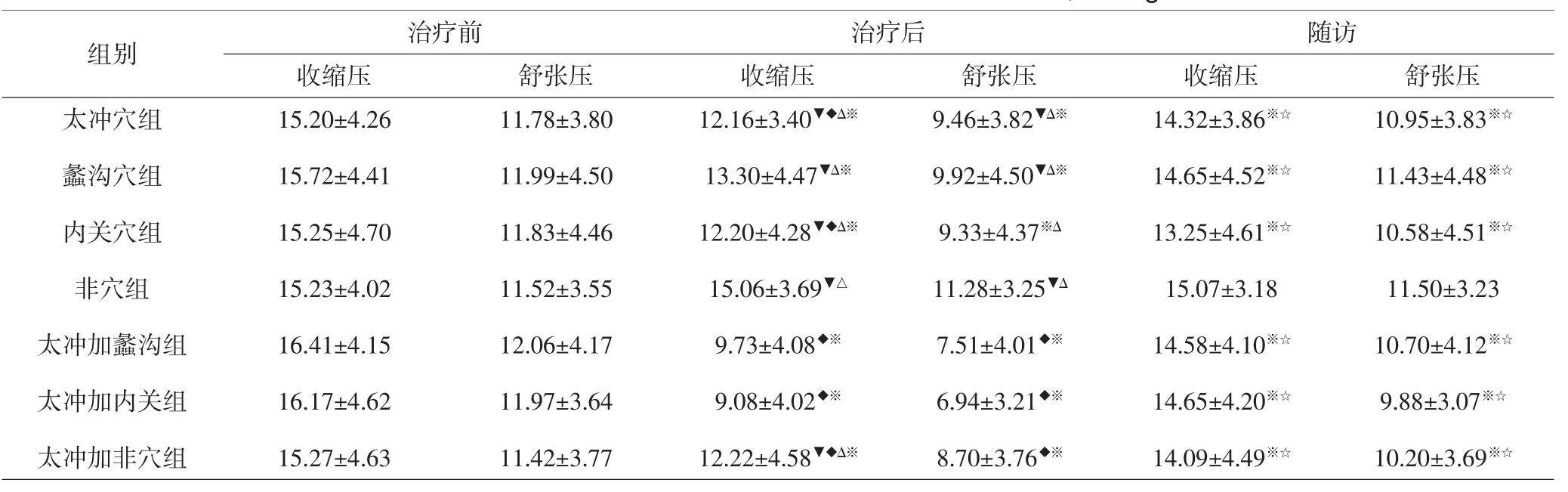

2.2 各组24h平均收缩压和舒张压血压标准差比较除非穴组外,其余各组24h平均收缩压和舒张压标准差,治疗后及随访时均低于治疗前且差异具有统计学意义(P<0.05),随访时均高于治疗后,差异具有统计学意义(P<0.05);治疗后24h平均收缩压标准差,其余各组均低于非穴组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后24h平均收缩压标准差,太冲穴组、蠡沟穴组、内关穴组、非穴组、太冲加非穴组均高于太冲加蠡沟组、太冲加内关组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后24h平均舒张压标准差,太冲穴组、蠡沟穴组、非穴组的均高于太冲加内关组、太冲加蠡沟组,变化有统计学意义(P<0.05)。非穴组组内两两比较均无统计学意义 (P>0.05)。见表2。

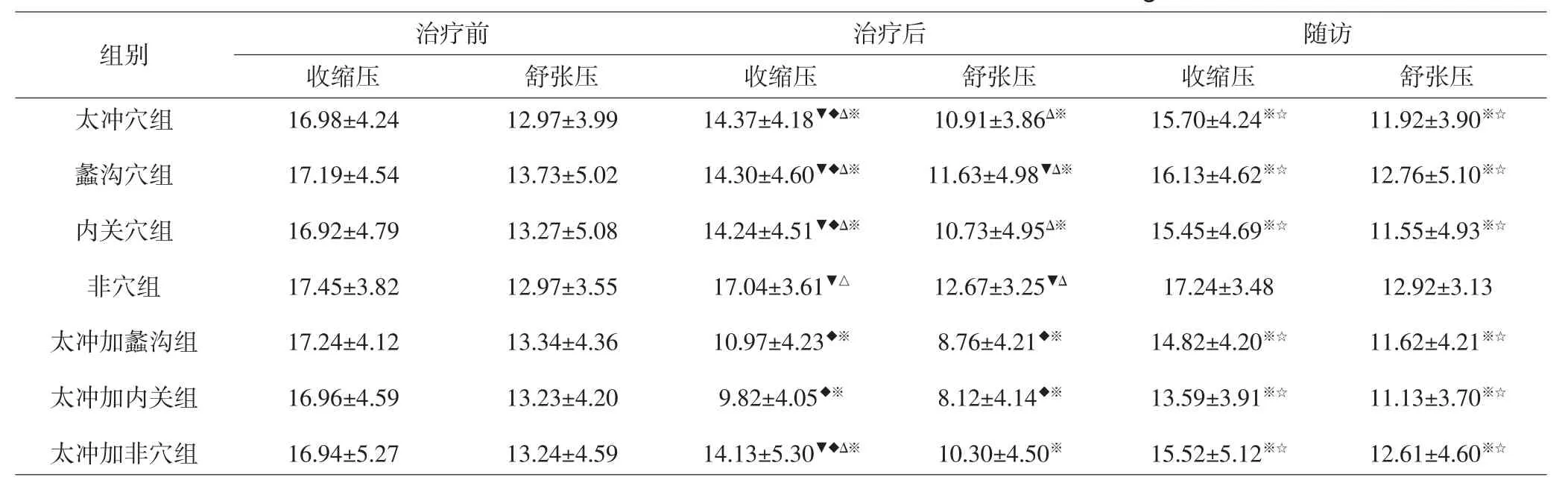

2.3 各组白天平均收缩压和舒张压血压标准差比较除非穴组外,其余各组白天平均舒张压和收缩压标准差,治疗后及随访时均低于治疗前且差异具有统计学意义(P<0.05),随访时均高于治疗后,差异具有统计学意义(P<0.05);治疗后白天平均收缩压标准差,其余各组与非穴组比均降低,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后白天平均收缩压标准差,太冲穴组、蠡沟穴组、内关穴组、非穴组、太冲加非穴组均高于太冲加内关组、太冲加蠡沟组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后白天平均舒张压标准差,蠡沟穴组、非穴组均高于太冲加蠡沟组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后白天平均舒张压标准差,太冲穴组、蠡沟穴组、内关穴组、非穴组均高于太冲加内关组,差异有统计学意义 (P<0.05)。随访时各组间白天平均收缩压和舒张压标准差比较无统计学差异(P>0.05)。见表3。

2.4 各组夜间平均收缩压和舒张压血压标准差比较除非穴组外,其余各组夜间平均收缩压和舒张压标准差,治疗后及随访时均低于治疗前且差异具有统计学差异(P<0.05),随访时均高于治疗后,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后夜间平均收缩压和舒张压标准差,太冲加蠡沟组、太冲加内关组、太冲加非穴组均低于非穴组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后夜间平均收缩压和舒张压标准差,蠡沟穴组、内关穴组、非穴组的均高于太冲加内关组,差异有统计学意义(P<0.05)。随访时各组间比较无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表2 各组24h平均收缩压和舒张压血压标准差比较(±s,mmHg)

表2 各组24h平均收缩压和舒张压血压标准差比较(±s,mmHg)

注:治疗后与同期太冲加蠡沟组比较,▼P<0.05;与同期非穴组比较,◆P<0.05;与同期太冲加内关组比较,ΔP<0.05;与同组治疗前比较,※P<0.05;与同组治疗后比较,☆P<0.05。

?

表3 各组白天平均收缩压和舒张压血压标准差比较(±s,mmHg)

表3 各组白天平均收缩压和舒张压血压标准差比较(±s,mmHg)

注:治疗后与同期太冲加蠡沟组比较,▼P<0.05;与同期非穴组比较,◆P<0.05;与同期太冲加内关组比较,ΔP<0.05;与同组治疗前比较,※P<0.05;与同组治疗后比较,☆P<0.05。

组别 治疗前 治疗后 随访收缩压 舒张压 收缩压 舒张压 收缩压 舒张压太冲穴组蠡沟穴组内关穴组非穴组太冲加蠡沟组太冲加内关组太冲加非穴组16.98±4.24 17.19±4.54 16.92±4.79 17.45±3.82 17.24±4.12 16.96±4.59 16.94±5.27 12.97±3.99 13.73±5.02 13.27±5.08 12.97±3.55 13.34±4.36 13.23±4.20 13.24±4.59 14.37±4.18▼◆Δ※14.30±4.60▼◆Δ※14.24±4.51▼◆Δ※17.04±3.61▼△10.97±4.23◆※9.82±4.05◆※14.13±5.30▼◆Δ※10.91±3.86Δ※11.63±4.98▼Δ※10.73±4.95Δ※12.67±3.25▼Δ 8.76±4.21◆※8.12±4.14◆※10.30±4.50※15.70±4.24※☆16.13±4.62※☆15.45±4.69※☆17.24±3.48 14.82±4.20※☆13.59±3.91※☆15.52±5.12※☆11.92±3.90※☆12.76±5.10※☆11.55±4.93※☆12.92±3.13 11.62±4.21※☆11.13±3.70※☆12.61±4.60※☆

表4 各组夜间平均收缩压和舒张压血压标准差比较(±s,mmHg)

表4 各组夜间平均收缩压和舒张压血压标准差比较(±s,mmHg)

注:治疗后与同期太冲加蠡沟组比较,▼P<0.05;与同期非穴组比较,◆P<0.05;与同期太冲加内关组比较,ΔP<0.05;与同组治疗前比较,※P<0.05;与同组治疗后比较,☆P<0.05。

组别 治疗前 治疗后 随访收缩压 舒张压 收缩压 舒张压 收缩压 舒张压太冲穴组蠡沟穴组内关穴组非穴组太冲加蠡沟组太冲加内关组太冲加非穴组12.60±4.21 13.88±4.67 13.84±5.20 12.92±3.47 14.41±5.20 13.96±5.21 12.70±4.57 10.85±3.87 11.91±4.69 11.41±4.41 10.53±4.11 11.56±4.68 10.51±3.24 9.68±4.07 10.22±4.18※11.72±4.60▼△※11.35±4.90Δ※12.61±3.30▼△9.32±5.12◆※8.60±3.92◆※10.05±4.51◆※8.63±3.86△※8.92±4.56▼△※9.26±3.79▼△※10.28±3.79▼△6.79±3.98◆※5.83±2.51◆※7.48±4.08◆※11.68±4.17※☆12.59±4.67※☆12.40±5.36※☆13.10±3.80 12.20±5.10※☆11.41±4.19※☆11.50±4.60※☆9.87±3.87※☆10.04±4.52※☆10.07±4.63※☆10.32±3.96 9.38±4.08※☆8.67±3.04※☆8.64±4.10※☆

3 讨论

国内外研究者关于针刺对血压的调节效应特别是其临床价值虽有不同的观点[10],但早在1998年丹宇研究发现针刺对原发性高血压患者具有长期有效降压作用,有助于血压的昼夜节律稳定。大量研究表明,降压控制目标并非越低越好,控制血压水平并不能有效减少靶器官的损害,而BPV的波动与高血压患者心、肾、血管损伤及卒中等成正相关,治疗持续性的BPV波动对高血压的防治具有重要意义[11,12]。石学敏院士及其团队[13-15]多年研究发现针灸降压疗效客观,有助于稳定BPV从而减少BPV波动带来的损伤。针刺对血压水平的降幅虽较局限,但针刺具有良性双向调节作用,通过针刺干预使高血患者异常的BPV趋于平稳具有一定优势[3],本课题组研究结果与这一结论具有一致性。

本研究通过高血压患者为研究载体,观察不同组别动态血压的平均血压标准差的变化,探讨不同穴位配伍对BPV影响的差异,并为针刺医治高血压提供临床指导。研究显示,除非穴组外其余各组均可降低高血压患者的BPV波动,其中太冲加内关组和太冲加蠡沟组降幅最优,太冲加内关组与太冲加蠡沟组相比无统计学差异,但各单穴组及太冲加非穴组又优于非穴组,说明针刺传统穴位能有效的调控血压,并能稳定病理性BPV,而以太冲为主的传统针刺配穴方案如原穴络穴配伍或同名经穴配伍对病理性BPV的调节更具优势性;随访时平均血压标准差与治疗后比较有所上升,但是仍低于治疗前,可能针刺调节平均血压标准差有一定的时效性与针刺后效应。

太冲为肝经原穴,是肝经原气经过和留止的部位,太冲能调节脏腑气血灵通三焦气机,疏理肝气。内关穴为心包经的络穴,同时又是八脉交会穴,心包经与三焦、阴维脉相通,具有宁神活血通络之功。太冲配内关属于同名经穴配伍。同名经络在人体的相同部位交会,联系人体上下两条经脉,从而达到沟通上下的作用,并取“同气相求”之意。蠡沟穴为肝经之络穴,有宽胸理气之功。太冲配蠡沟属于本经原络配穴,多用于本经病传至表里经,或表里同病,是传统配穴的重要部分。高血压发病与“肝”联系紧密,故肝经原穴为主的传统配穴方案的血压调控作用优于其它组,体现了穴位效应的特异性差异。总体而言,针刺能够发挥调节BPV的作用,且该作用与穴位的选择和配伍密切相关。

[1] Flachskampf F A, Gallasch J, Gefeller O, et al.Randomized trial of acupuncture to lower blood pressure[J].Circulation,2007,115(24):3121~3129.

[2] 郑求姣,徐晓春,高美娟,等.耳穴疗法在原发性高血压并发抑郁中的疗效观察 [J].浙江中医药大学学报,2012,36(10):1147-1150.

[3] 张一颖,杜宇征.中医治疗干预血压变异性的研究进展[J].浙江中医药大学学报,2013,37(7):940~942.

[4] Grassi G, Bombelli M, Brambilla G,et al. Total cardiovascular risk, blood pressure variability and adrenergic overdrive in hypertension:evidence,mechanisms and clinical implications[J].Curr Hypertens Rep,2012,14(4):333~338.

[5] Charkoudian N,Gusman E,Joyner M J,et al.Integrative mechanisms of blood pressure regulation in humans and rats:cross-species similarities[J].Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol,2010,298(3):R755~R759.

[6] Rothwell P M.Limitations of the usual blood-pressure hypothesis and importance of variability,instability,and episodic hypertension[J].Lancet,2010,375(9718):938~948.

[7] 刘力生.中国高血压防治指南2010[J].中华高血压杂志,2011,19(8):701~743.

[8] Chobanian A V,Bakris G L,Black H R,et al.The Seventh Reportofthe JointNationalCommittee on Prevention,Detection,Evaluation,and Treatment of High Blood Pressure:the JNC 7 report[J].JAMA,2003,289(19):2560~2572.

[9] 石学敏.针灸学[M].北京:中国中医药出版社,2004.

[10]Haake M,Muller H H,Schade-Brittinger C,etal.German Acupuncture Trials(GERAC)for chronic low back pain:randomized,multicenter,blinded,parallel-group trial with 3 groups[J].Arch Intern Med,2007,167(17):1892~1898.

[11]王靖荣,刘莹,姜一农,等.同步心率变异性、血压变异性与原发性高血压血管损伤的相关性研究[J].中国循环杂志,2016,31(10):984~988.

[12]刘怡希,李为民.血压变异性临床研究进展[J].中国实用内科杂志,2013,33(7):570~572.

[13]康明明,石学敏.针刺治疗原发性高血压病40例疗效观察[J].中华中医药杂志,2013,28(5):1406~1409.

[14]申鹏飞,石学敏.针刺治疗原发性高血压病的临床疗效观察[J].辽宁中医杂志,2010,37(9):1802~1803.

[15]赵晓峰,肖璐,商洪才,等.针刺治疗高血压的系统评价[C]//第十一次中国中西医结合实验医学学术研讨会论文汇编.北京:出版社不详,2013:319-320.