我国区域专利竞争力分析与评价

2018-01-10

客观科学地评价各地区专利竞争力、分析区域专利竞争力的差异与对策,明确各自的优劣势,取长补短,对于各地区制定区域经济发展政策和技术创新政策具有十分重要的意义。学者对区域专利发展的测度进行了有限的研究:朱肖颖(2010)从竞争实力、竞争潜力、竞争环境三个方面建立区域专利竞争力评价指标体系。施学哲、杨晨(2010)揭示了知识产权竞争力的竞争基础、竞争潜力、竞争实力三个模块的运行机理,构建了区域知识产权竞争力的评价指标体系。谢文照、罗爱静(2010)初步构建了国家综合配套实验区知识产权评价指标体系,该指标体系综合了知识产权投入、成果、运用、管理和保护活动四个方面的指标。王正志(2012)的《中国知识产权指数报告》从知识产权创造、运用、保护、管理等环节出发,以区域知识产权产出水平、流动水平、综合绩效、创造潜力为维度,测度了区域知识产权综合实力。于丽艳(2009)对我国34省、直辖市、自治区的专利竞争力进行了全面评价、比较和分析,建立了专利申请量、专利申请结构、专利归属情况、专利申请来源、专利执法情况五个方面的专利竞争力评价指标体系。现有指标体系从测量维度方面大多侧重于专利的产出与保护方面的考量,忽视了专利投入和专利运营的测度;从测量指标方面表现为指标体系理论性较强,虽较为科学,但缺乏实践操作性。本文根据区域专利竞争力的内涵,构建了4个维度22个定量指标的指标体系,采用多层次因子分析方法进行分析评价。

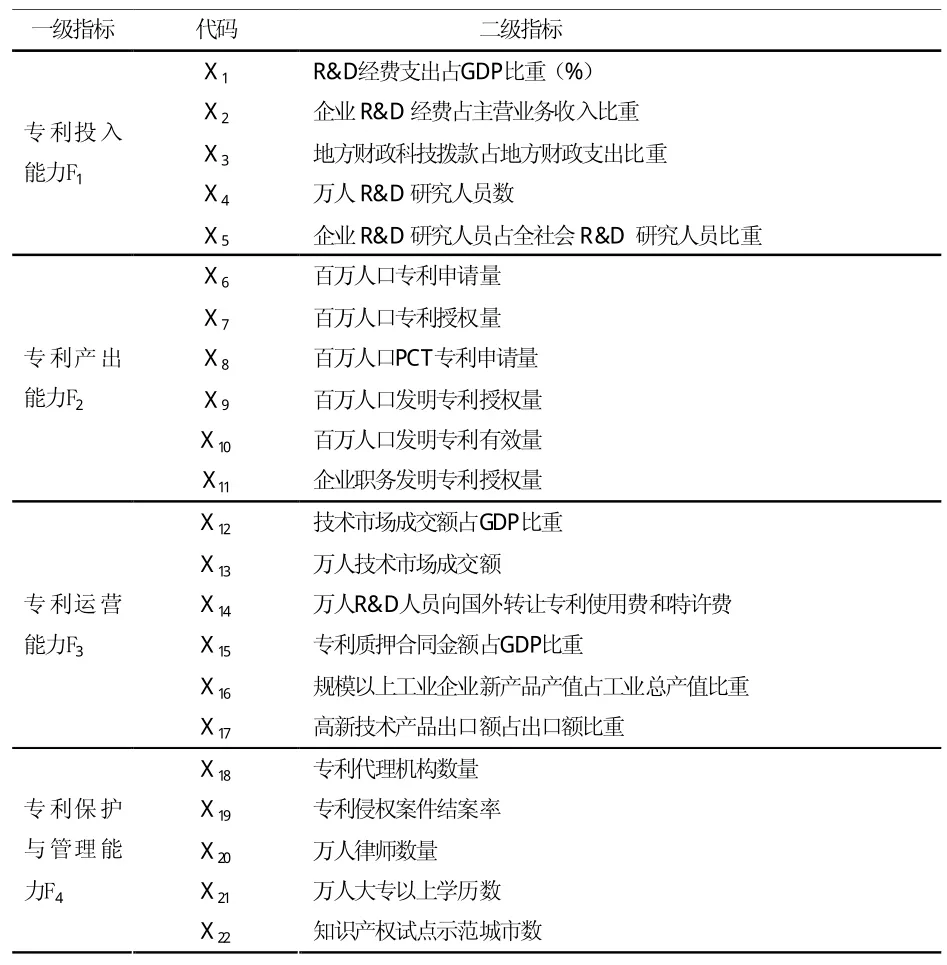

一、区域专利竞争力评价指标体系构建

1.专利竞争力指标体系构建

区域专利竞争力是旨在促进区域经济发展为目标,区域内企业、大学、科研机构、中介机构、政府等专利活动参与者实现创新资源的吸纳、集结、配置、转化,在专利投入、产出、运营、保护与管理等行为中所表现出来的不同于其竞争者的、能够使其自身处于市场竞争有利地位的能力。本文从专利投入、产出、运营、保护与管理4个维度构建指标体系。由于专利与区域创新资源、区域经济基础密切相关,考核总量指标不可避免地呈现出强者愈强、弱者愈弱的马太效应,对欠发达或者规模小的地区无激励作用,所以本文建立指标体系时尽可能不采用总量指标。

(1)专利投入能力。区域专利投入能力是由区域内的资金投入和人员投入决定的,R&D(全社会研究发展)经费支出占GDP比重、地方财政科技拨款占地方财政支出比重反映区域内包括政府在内的专利竞争主体的资金投入能力;万人R&D研究人员数量反映区域人才的投入能力。为了反映企业在区域专利创造潜力中的主体地位和作用,本文采用企业R&D经费占主营业务收入比重、企业R&D研究人员占全社会R&D研究人员比重两个指标反映企业的投入能力。

(2)专利产出能力。从国内外文献来看,专利产出能力是通过专利数量、专利质量两个方面指标来衡量。专利申请和授权量向来是衡量专利数量必备的指标。与专利申请量相比较,专利授权量更能说明区域的专利拥有量,更能衡量所在地的经济发展水平和科技发展方向,但是由于专利授权量延迟性的特点,导致时效性较差,因此本文将结合使用专利申请量与授权量作为衡量专利产出能力。专利质量一般采用PCT专利申请量、发明专利授权量来衡量。其中,PCT专利年度申请量是指我国申请人通过《专利合作条约》向境外申请的专利数量。此外,专利的维护是有成本的,专利特别是发明专利的新颖性、创造性、实用性通常需要历经专利竞争者的无效申请检验,所以专利有效量也衡量专利质量的重要指标。所谓专利有效量是指年度区域内国内专利有效时间超过10年的数量。有效专利的数量比专利授权量更能准确地反映权利人对专利权的实际拥有量。专利的有效量,尤其是发明专利的有效情况,能够反映区域科技创造力。因为本文尽量采用相对指标,所以在考核区域专利产出能力时,最后采用百万人口专利申请量、百万人口专利授权量、百万人口PCT专利申请量、百万人口发明专利授权量、百万人口发明专利有效量作为评价指标。同时,列入企业职务发明专利授权量这一指标,反映企业专利创新的质量,旨在考核企业在区域专利创造能力中的主体地位和作用。

(3)专利运营能力。本文从专利产业化、商品化和资本化三个角度衡量专利运用能力。专利产业化是科技与经济相结合的关键环节,杨晨、施学哲(2012)采用自主知识产权产品出口贡献率作为评价指标,但是该指标未纳入统计口径,无法获取确切的统计数据,又因为新产品及高新技术产品对自主知识产权依存度较高,故本文采用高新技术产品出口额占出口总额的比重、规模以上工业企业新产品产值占工业总产值比重来代替上述指标。专利作为一种无形资产,其运营的核心问题应该在产业化基础上,拓展到以贸易增值化、投资资本化等多元经营方式上,盘活专利资产效应,实现持续增效,所以本文采用技术市场成交额占GDP比重、万人技术市场成交额、万人R&D人员向国外转让专利使用费和特许费作为专利商品化测度指标;专利质押合同金额占GDP比重作为专利资本化考量指标。

(4)专利保护与管理能力。专利保护与管理能力受执法保护、政府专利管理、市场服务、知识产权文化因素共同影响。本文用万人律师数量、专利侵权案件结案率来衡量区域专利执法保护水平;市场服务因素用专利代理机构数量来衡量;万人大专以上学历数来表征知识产权文化因素。对于政府专利管理因素,唐恒、朱伟伟(2012)采用组织机构建设、政策法规体系、特色管理、专项工作等指标来测度;杨晨、施学哲(2012)采用区域专利战略制定情况、专利管理办法或者实施制定情况、省市县三级专利管理部门组织机构、专项经费等指标测度,但是上述指标目前缺乏统计数据,只能采用专家打分赋值方式。知识产权试点示范城市建设是知识产权战略实施的实践性工作,有助于发挥引领示范作用,实现以点带面的能力提升,反映专利管理工作的绩效。本文根据数据可获性的原则,采用知识产权试点示范城市数量来作为区域政府专利管理能力的考核指标。

综上,本文选择了专利投入能力、专利产出能力、专利运营能力、专利保护与管理能力4个一级指标、22个二级指标组成的区域专利竞争力评价指标体系(见表1)。

表1:区域专利竞争力评价指标体系

2.样本选取与分析方法

本文选取了我国30个省市作为研究样本,根据《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国科技统计信息汇编》、中国国家统计局网站和中国知识产权局网站公布的数据,选取了上述22个指标体系中的相关数据,运用统计软件SPSS19.0,采用多层次因子分析法对这些省市的专利竞争力进行了综合分析和评价。

(1)多层次因子分析过程

首先通过KMO检验和Bartlett球形检验来分析变量是否具有相关性,当KMO〉0.5时,则认为可以适用因子分析方法。用Bartlett检验相关系数矩阵是否为单位阵,在不是单位阵时才可进行因子分析。本文用SPSS19.0软件进行分析,专利投入能力、专利产出能力、专利运营能力、专利保护与管理能力指标数据均通过了Bartlett球度检验,KMO值分别为0.699、0.759、0.762、0.681,可以进行因子分析。

区域专利投入能力因子得分式为:F1=0.688*F11+0.312*F12,方差累计贡献85.417%;区域专利产出能力因子得分式为:F2=0.625*F21+0.375*F22,方差累计贡献率为92.333%;区域专利运营能力因子得分式为:F3=0.660*F31+0.341*F32,方差累计贡献率为83.749%;区域专利保护与管理能力因子得分式:F4=0.560*F41+0.223*F42+0.239*F43,方差累计贡献率为95.646%。

因本文采用多层次因子分析的方法对专利竞争力进行测度,故将区域专利竞争力的系统层专利创造潜力、专利产出能力、专利运营能力、专利保护能力各自的总得分组合在一起,进行第二轮因子分析,以考察区域专利竞争力的综合水平。指标数据通过了Bartlett球形检验,KMO值为0.829,进行因子分析也是可行的。经过分析,提取了1个公共因子,因子贡献率达到87.025%,表明该因子能较好地描述和解释全体变量,从而反映各地区专利综合竞争力。

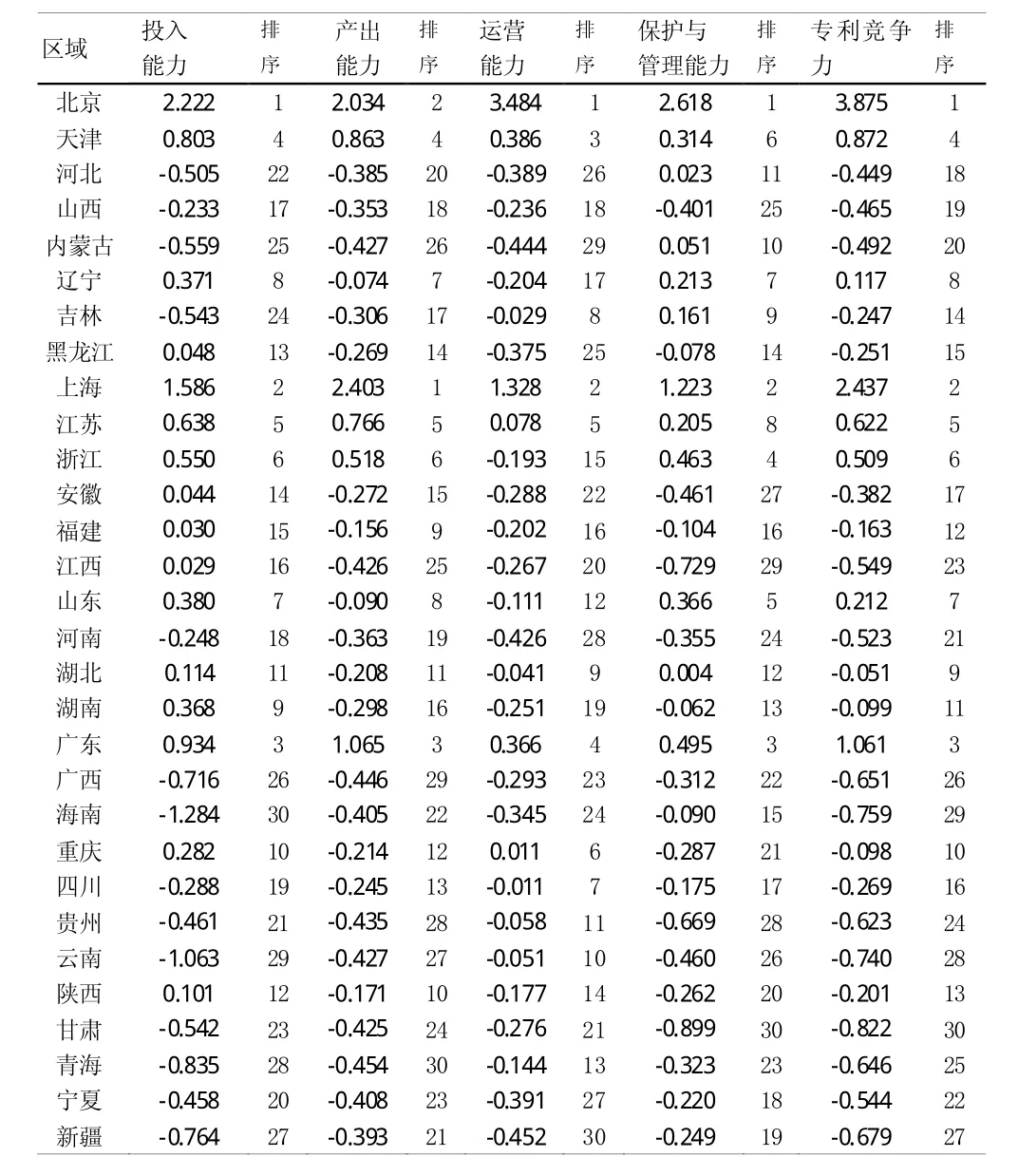

通过上述分析和计算,各层次构成要素以及区域专利竞争力的得分情况如表2。

表2:区域专利竞争力及各构成要素得分情况

二、我国区域专利竞争力的结果分析

区域专利竞争力表现出从东到西由强到弱的阶梯状分布趋势。对全国区域专利竞争力进行综合排名,结果发现全国专利竞争力具有地域性差异,表现为东部沿海地区的区域专利竞争力明显高于中部地区,而中部地区又明显强于西部地区,尤其是西部边远地区。从表2中可知,共有8个地区的专利竞争力综合得分超过了全国平均水平,分别是北京、上海、广东、天津、江苏、浙江、山东、辽宁;紧随其后的是湖北、重庆、湖南、福建、陕西等地,区域间差距十分悬殊。东部沿海地区得分比较高;东北和中部地区处于中游位置;而内蒙古、宁夏、贵州、青海、广西、云南、新疆、甘肃等西部地区专利竞争力较弱,区域专利竞争力水平远低于全国平均水平。因此我国在区域专利竞争力方面,东部沿海与西部地区差距较大。区域内部专利竞争力也存在较大差距。东部的上海、广东、江苏、浙江综合排名位居前列,而海南排名29位,综合得分为-0.759,差距较大,由此可见专利竞争力在东部地区内部也存在很大差距。西部地区专利竞争力虽然整体偏低,但竞争力表现较强省份为重庆、陕西,因为上述两地汇集了很多高校和科研机构,科技资源丰富,具有较强的专利产出能力。特别是陕西,作为我国航天、航空、兵器等方面的重要科研、生产基地,尖端科研成果丰富,专利产出方面能力较强。

在专利竞争力排名中,各省份各有侧重。专利投入能力方面,北京、上海、广东、天津、江苏、浙江、山东、辽宁、湖北、陕西等省份分值较高,与当地较优越的人力资源、高等院校、科研院所相关。全国专利产出能力强的区域集中在东部沿海和长江沿线,呈“T”字型分布。产出能力排名前六位的是上海、北京、广东、天津、江苏和浙江,其他区域专利产出能力都为负值,且与上述区域的差距比较大。专利产出能力是科技实力和科技积淀的综合反映,我国专利产出能力呈现“T”字型分布,原因在于东部沿海和长江沿线集中了大量科技人才和科技组织,是全国经济发展的高地,地区经济发展为专利产出提供了有力支撑,大量的专利产出又贡献于经济发展,在良性互动中,经济和专利产出不断循环积累式向前发展。在专利运营能力方面,是正值的区域有北京、上海、天津、广东、江苏、重庆,其他区域都为负值。东部沿海区域仍然总体上高于其他地区,此外中部和西部某些省份表现出相对较强的专利运营能力。包括辽宁、浙江在内的多个省份出现专利运营能力排名明显低于专利产出能力排名的情况,这说明该地区专利产业化、商品化、资本化的目标任重道远。全国各区域专利保护水平普遍不高,正值的区域有北京、上海、天津、广东、江苏、重庆,其他区域都为负值。东部沿海区域仍然总体上高于其他地区。

三、结论与建议

结果来看,我国东西部地区的专利竞争力差距比较大。目前西部地区很多科研机构与企业联系不够紧密,也没有很好洞察市场需求,因此大力实施产学研结合,努力促进专利成果转化,方能提升企业乃至整个区域的专利竞争力。另外,西部地区也要建立健全专利保护和管理系统,将知识产权中介机构建设纳入日程,通过日益完善的知识产权管理逐步形成政府、企业、科研院所、市场四位一体的专利发展支撑体系。

[1]王正志:《中国知识产权指数报告2012》,知识产权出版社2012年版。

[2]施学哲,杨晨:《区域知识产权竞争力指标体系构建的探索》,《中国科技论坛》2010年第12期。

[3]谢文照,罗爱静:《国家综合配套改革实验区知识产权综合评价体系研究》,《情报杂志》2010年第9期。

[4]雒园园:《区域知识产权竞争力内涵、要素及形成机理研究》,《科技管理研究》2014年第9期。