2017中国茶叶区域公用品牌价值评估研究报告

2018-01-05胡晓云魏春丽蒋燕婷

胡晓云 魏春丽 蒋燕婷

(浙江大学CARD中国农业品牌研究中心 中国茶叶品牌价值评估课题组)

2017中国茶叶区域公用品牌价值评估研究报告

胡晓云 魏春丽 蒋燕婷

(浙江大学CARD中国农业品牌研究中心 中国茶叶品牌价值评估课题组)

前 言

新年伊始,国务院“一号文件”强调,要培育国产优质品牌,推进区域农产品公用品牌建设,支持地方以优势企业和行业协会为依托打造区域特色品牌,引入现代要素改造提升传统名优品牌,强化品牌保护,聚集品牌推广。继而,农业部将2017年确定为“农业品牌推进年”,召开了“全国农产品加工业发展和农业品牌创建推进工作会”,并开展系列相关活动,推进各地的农业品牌建设。我们欣喜看到,神州大地上至中央、国务院、农业部,下至星落乡村,各级政府、企业、农户,对农业品牌化的重视程度日益增加,上下联动,积极探寻以品牌化为引领,推动农业产业供需结构改革与升级的科学路径。

茶产业作为我国重要的农业产业,在利用产业建设、品牌运作推动地方农业经济发展、农业增效和农民增收等方面,发挥着重大作用。为了给各地的茶叶区域公用品牌建设提供科学、客观、中立的专业参考依据,从2010年起,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心联合中国农业科学院茶叶研究所《中国茶叶》杂志等权威机构,持续开展公益性课题——“中国茶叶区域公用品牌价值评估”专项研究。评估依据“中国农产品区域公用品牌价值评估模型”(简称CARD模型),经过对品牌持有单位调查、消费者评价调查、专家意见咨询、海量数据分析,最后形成相关评估结果。

2016年12月,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、中国农业科学院茶叶研究所《中国茶叶》杂志、浙江大学茶叶研究所联合组成课题组,开展“2017中国茶叶区域公用品牌价值评估”活动(评估对象邀请不包括我国港澳台地区)。参与本次评估的我国茶叶区域公用品牌总数为109个。经由对参评品牌相关数据的多方审核,课题组最终完成了对92个茶叶区域公用品牌的有效评估。

一、品牌成长新数据

本次茶叶区域公用品牌价值的评估,依据CARD模型“品牌价值=品牌收益×品牌强度乘数×品牌忠诚度因子”,基于海量的数据收集与分析计算得出。下面,将就本次价值评估中的有关数据展开分析。

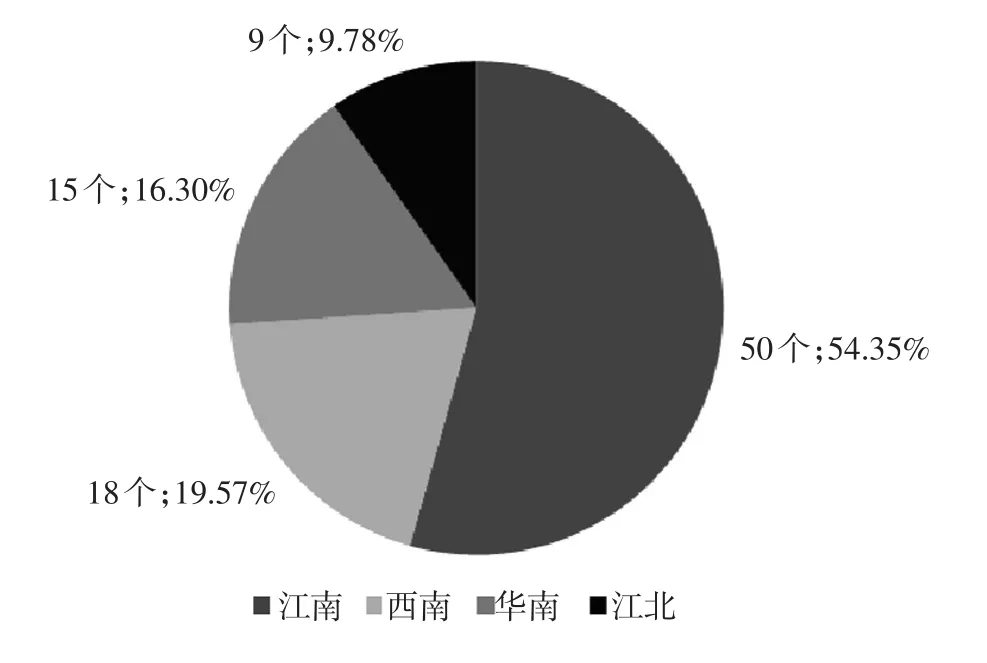

本次评估数据显示,在92个有效评估的品牌中,来自浙江、江西等江南产区的茶叶区域公用品牌共计50个,占整体有效评估品牌数量的54.35%。其余依次为贵州、云南等西南产区(18个),福建、广西等华南产区(15个)和河南、山东等江北产区(9个),具体数据可见图1。可见,参评品牌大半产地属江南产区,其他依次为贵州、云南、福建、广西、河南、山东诸省。

图1 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌所在产区分布

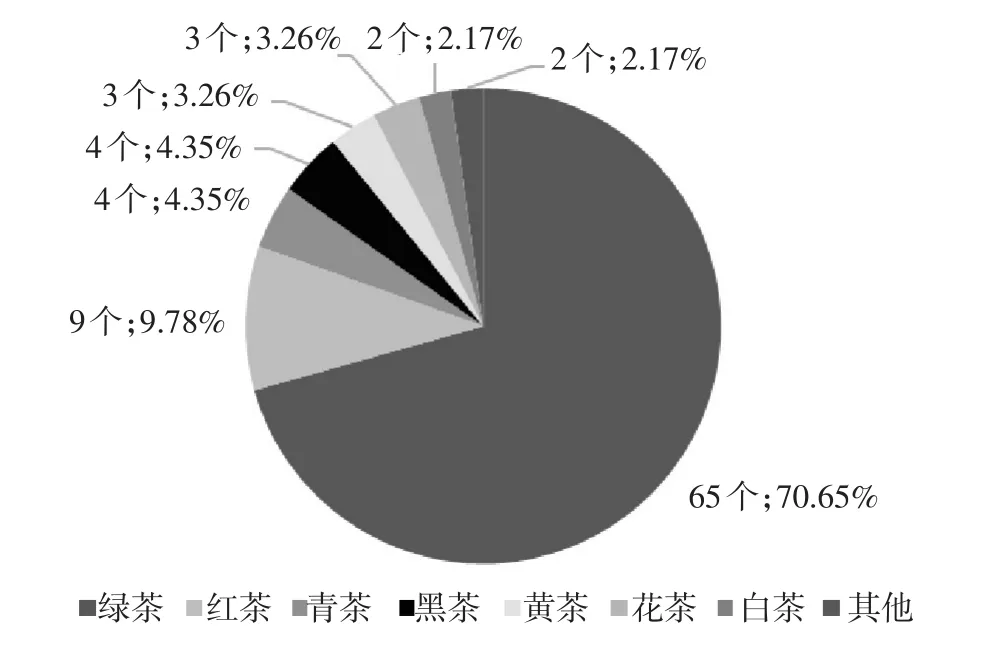

如果按照茶类划分,如图2所示,本次有效评估的92个品牌中,绿茶类共计65个品牌,占据了本次有效评估品牌数量的七成;其次是红茶,共计9个品牌;青茶和黑茶各为4个品牌,黄茶、花茶各占3个品牌,白茶以及苦丁茶等其他茶类品牌各占2个品牌。

从参评品牌的茶类差别可见,绿茶类品牌占据了大半壁江山,其他茶类占比较少。这符合中国茶类品牌的发展现状,绿茶占据绝对地位。

图2 2017年有效评估茶叶区域公用品牌品类分布

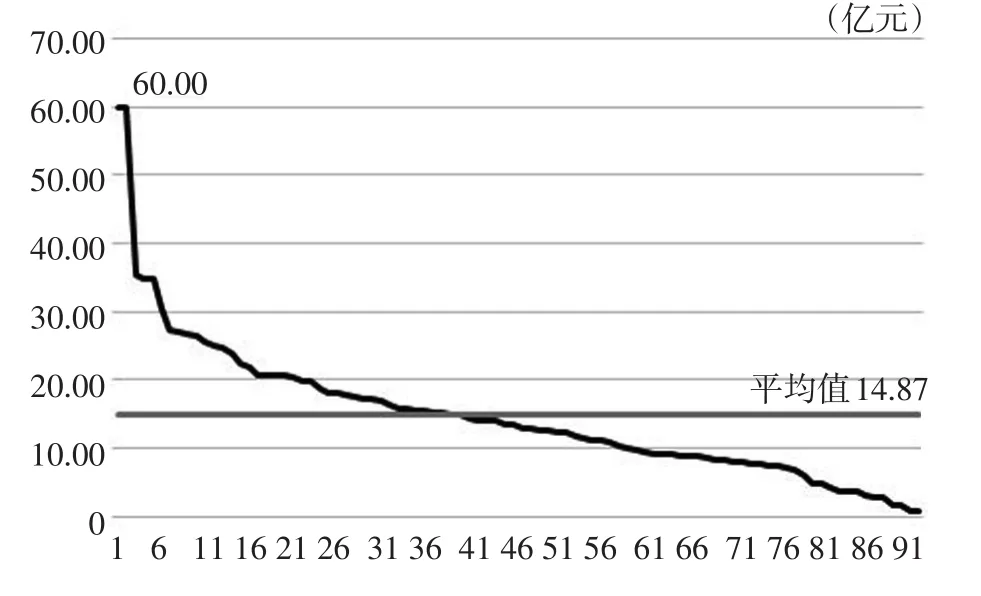

(一)品牌价值:不同品牌差距悬殊,普洱茶位列第一

如图3所示,本次评估结果显示,92个有效评估品牌加总的品牌总价值为1368.05亿元,相较2016年的评估结果,增加了29.93亿元,92个品牌的平均品牌价值为14.87亿元。与去年的14.54亿元相比,增加了0.33亿元。品牌价值最高的普洱茶,达到了60.00亿元,品牌价值最低的,仅为0.63亿元。可见,品牌总价值、平均品牌价值在提升,但同为茶叶区域公用品牌,不同品牌的品牌价值的高低差距显著。

图3 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌价值比较

本次有效评估品牌的品牌价值区间分布状况如图4所示。品牌价值(BV)超过50亿元的品牌有2个。品牌价值位于20亿元和50亿元之间的品牌共计19个,占整体有效评估品牌数量的20.65%。品牌价值居于10亿元至20亿元的品牌数量最多,为38个,占有效评估品牌整体的41.30%。品牌价值在1亿元到10亿元的品牌数量为31个,占有效评估品牌整体的1/3。品牌价值低于1亿元的品牌有2个。

图4 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌价值区间分布

以上数据显示,本次有效评估的品牌,其品牌价值位于10亿元量级的品牌数量占了整体的四成,超过10亿元的品牌占整体有效评估品牌数量的64.13%。由此可见,本次有效评估的茶叶区域公用品牌的品牌价值大多处于10亿元以上。但两个品牌的品牌价值低于1亿元,品牌价值水平相差悬殊。

(二)品牌溢价:不同产区水平不一,华南产区平均品牌收益过亿

根据CARD模型,茶叶区域公用品牌的品牌收益=年销量×(品牌零售均价-原料收购价)×(1-产品经营费率),品牌收益是在剔除生产环节的劳动收益,结合市场交换完成的最终零售价格,并充分考虑茶叶产品在再生产环节中的诸多不可控因素后,以连续三年的数据统计得出由品牌本身带来的收益部分。每公斤茶叶的品牌收益大小是品牌溢价能力大小的直观体现。

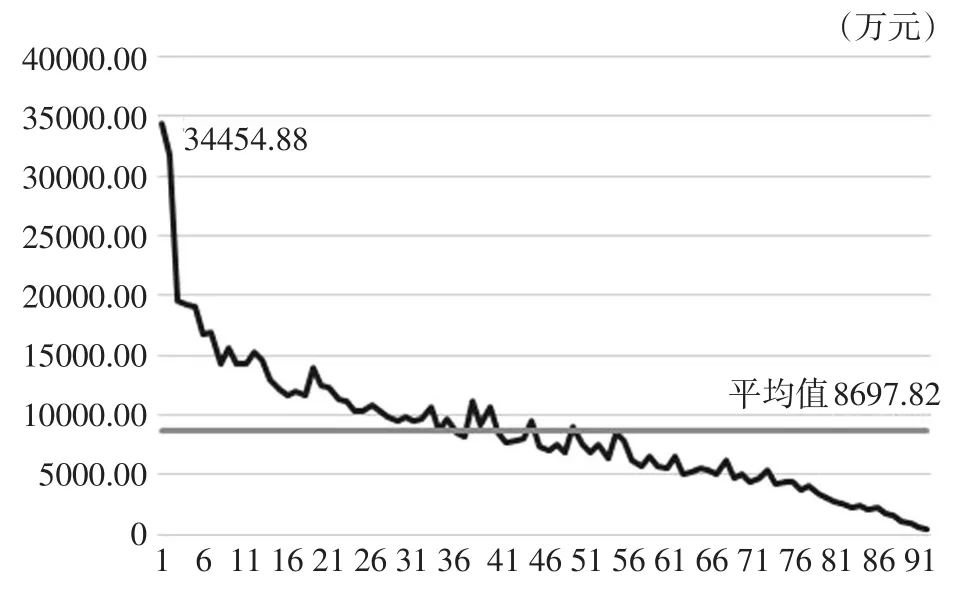

如图5所示,本次评估中,92个品牌的平均品牌收益为8697.82万元,比较2016年的8639.37万元,提高了58.45万元。其中,普洱茶的品牌收益最高,达到了34454.88万元,近四倍于有效评估品牌的平均品牌收益。

图5 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌收益比较

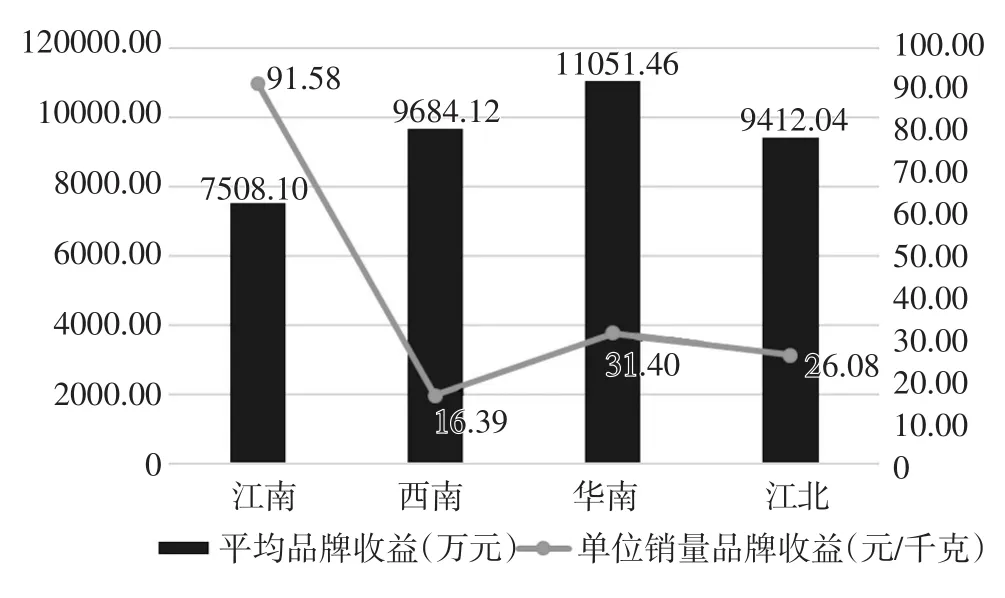

图6是不同茶产区的有效评估品牌的平均品牌收益、平均单位销量品牌收益的比较。数据显示,华南产区有效评估品牌的平均品牌收益为11051.46万元,是四大茶产区中唯一一个平均品牌收益超过亿元的产区;其次是西南产区,平均品牌收益为9684.12万元,江南产区的平均品牌收益相对低于前两个产区,为7508.10万元。

图6 2017年各茶产区有效评估品牌的平均品牌收益、单位销量品牌收益比较

图6显示,比较有效评估品牌的平均单位销量品牌收益可见,江南产区有效评估品牌以每公斤茶叶91.58元的平均品牌收益,占四大茶产区之首,远超其他三个产区。在单位销量品牌收益前十位的品牌中,有8个品牌来自江南产区。其中,缙云黄茶以每公斤茶叶1326.45元的品牌收益高居榜首,武阳春雨、镇江金山翠芽两个品牌分别以798.33元/千克和457.37元/千克位列前三,具体数据可见表1。

表1 单位销量品牌收益前十位品牌 元/千克

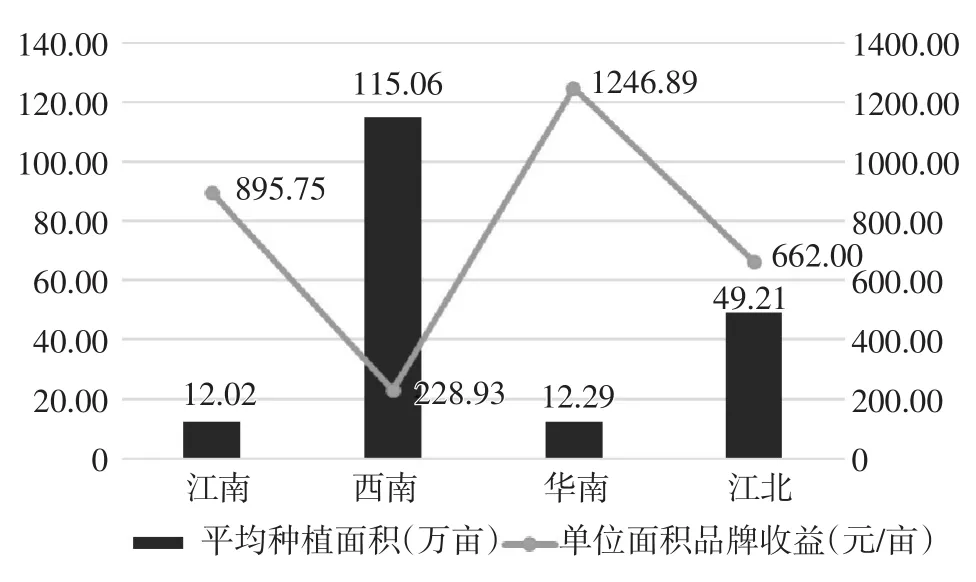

不同产区的有效评估品牌的平均种植面积与平均单位面积品牌收益比较,如图7所示。相较而言,江南产区和华南产区的平均种植面积小,分别为12.02万亩和12.29万亩;但平均单位面积的品牌收益高,江南产区平均每亩茶叶的品牌收益为897.75元,华南产区平均每亩茶叶品牌收益最高,达到了1246.89元。来自西南产区的茶叶区域公用品牌,平均种植面积达到了115.06万亩,近10倍于江南产区的平均种植规模,但其每亩茶叶的平均品牌收益仅为228.93元,与其他三大茶产区的平均水平有较大的差距。图7所示的平均种植面积、平均单位面积品牌收益的曲线显示,有效评估的不同产区的茶叶区域公用品牌的平均种植规模与平均单位面积品牌收益之间,呈现巨大反差。平均种植规模大的产区,平均单位面积品牌收益低,平均种植面积小的产区,平均单位面积品牌收益高。平均种植面积与平均单位面积品牌收益之间的巨大反差说明,规模与品牌效益并不成正比。

图7 2017年有效评估的各产区的茶叶区域公用品牌的平均种植面积、单位面积品牌收益比较

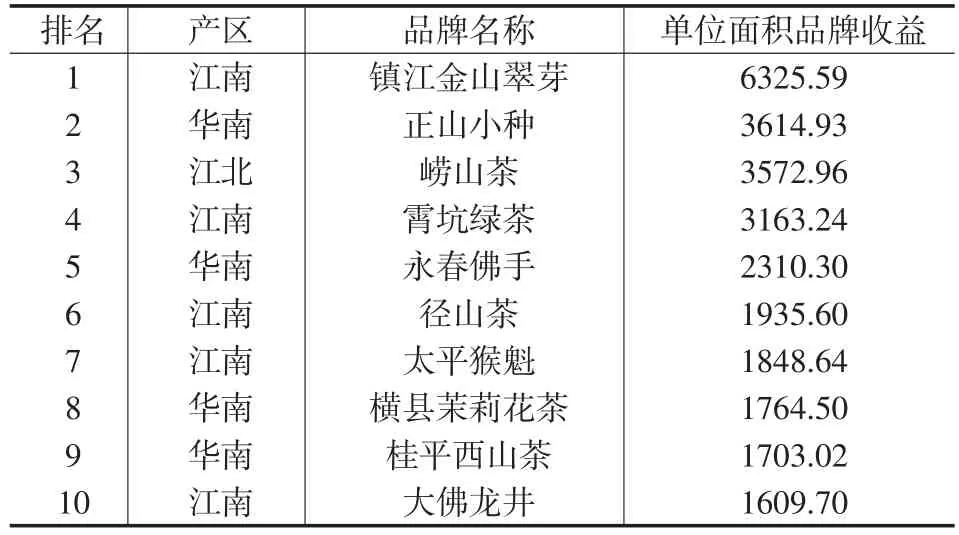

表2 单位面积品牌收益前十位的品牌 元/亩

如表2所示,比较有效评估的前十位品牌的数据可见,“镇江金山翠芽”品牌的每亩茶叶的品牌收益是6325.59元,其次是正山小种和崂山茶。在上述十个品牌中,江南产区的茶叶区域公用品牌占据了5个席位,华南产区占得4个席位,还有1个来自江北产区。

当规模和产量达到一定程度之后,品牌收益的提升就需要从品牌溢价能力上进行突破,提升品牌溢价能力是品牌建设的关键目标。数据说明,江南产区的茶产业,在品牌溢价能力上具有明显优势,说明茶品牌建设的成效更为显著。反之,西南产区的茶产业规模大,但无论是单位销量品牌收益还是单位面积品牌收益,都与其他三大茶产区存在着明显的差距。数据反映出一个重要问题:在“东茶西进”的进程中,西部不仅要引进品种、技术,更要引进品牌管理的先进经验,注重规模的同时,更要注重效益,提升品牌溢价。

(三)品牌强度:茶中黑马异军突起,黑茶类脱颖而出

品牌强度乘数,是指品牌所带来的未来持续收益的能力,是一组因子的加权综合,由品牌带动力、品牌资源力、品牌经营力、品牌传播力和品牌发展力等5个二级指标构成。

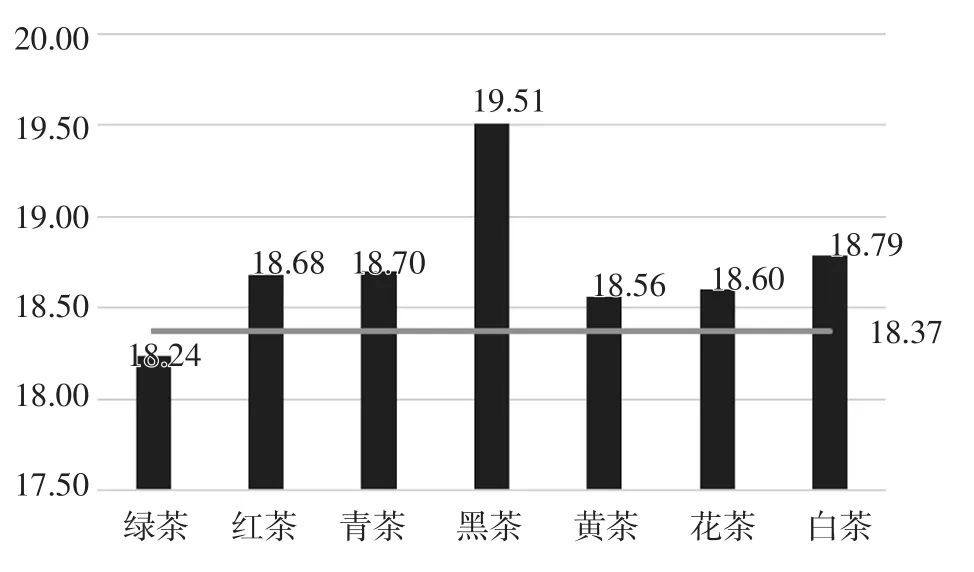

本次评估中,92个品牌的平均品牌强度乘数为18.37。其中,最高的是普洱茶,为20.10,是品牌强度乘数超过20的唯一的品牌。并且,以普洱茶为代表的黑茶类品牌,平均品牌强度乘数达到了19.51,远高于其他茶类。平均品牌强度乘数排在第二位的是白茶类品牌,其平均品牌强度乘数为18.79。青茶类品牌以18.70的平均值,位列第三。具体数据可见图8。

图8 2017年有效评估的不同茶类茶叶区域公用品牌的平均品牌强度乘数比较

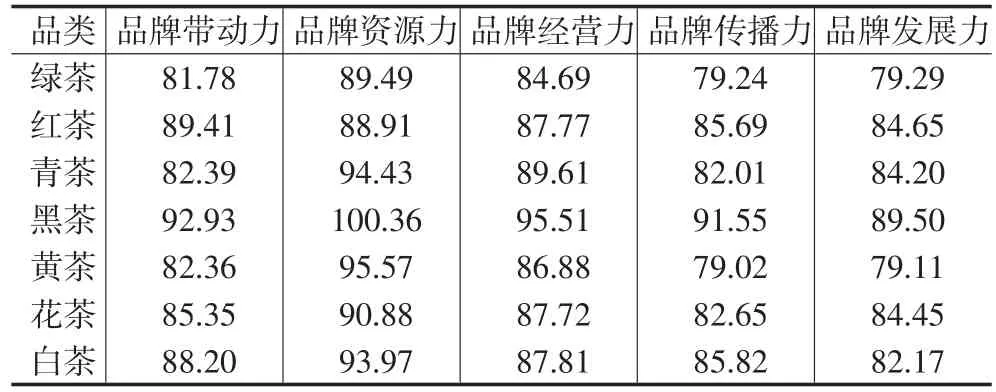

具体比较各茶类茶叶区域公用品牌在品牌强度“五力”方面的表现,如图9所示:黑茶类品牌的平均品牌带动力、平均品牌资源力、平均品牌经营力、平均品牌传播力和平均品牌发展力分别为92.93、100.36、95.51、91.55和89.50。相比本次所有有效评估的其他茶类品牌的平均水平,均高出了10分左右。可见,与其他茶类相比,本次有效评估的黑茶类品牌的品牌强度“五力”均高于其他茶类品牌。其中,黑茶类的品牌资源力得分是唯一突破100分的品牌,具体可见表3。

图9 2017年有效评估的不同茶类茶叶区域公用品牌的平均“五力”得分比较

表3 2017年有效评估的不同茶类茶叶区域公用品牌的平均品牌“五力”得分

分别将品牌“五力”得分前十位品牌进行比较,如表4所示,普洱茶是唯一一个品牌“五力”得分均处在前十位的品牌。同时,除品牌发展力之外,普洱茶的其他品牌“四力”得分均位列第一。

以上数据表明,以普洱茶为代表的黑茶类品牌在区域带动、文脉传承、产业经营、品牌传播、发展趋势等多方面均有不俗的表现,尤其是在历史资源、文化资源、环境资源上,黑茶类品牌有较大的优势,在品牌的未来持续性收益上,有较强的品牌资源力保障。

表4 2017年有效评估茶叶区域公用品牌的“五力”得分

数据同时显示,蒙顶山茶,这一个集绿茶、黄茶等茶类的全品类茶品牌,其品牌发展力厚积薄发,令人瞩目。富有特色的雅安藏茶、安化黑茶、凤冈锌硒茶,其独特性产品价值为其发展力提供了更大的可能。

(四)品牌忠诚度:价格体系大局稳定

品牌忠诚度因子主要测度消费者的品牌忠诚度,侧重于品牌能否在长时间内维持稳定的销售及其价格。在CARD模型中,品牌忠诚度因子=(过去3年平均售价-销售价格标准差)÷过去3年平均售价,品牌忠诚度因子的大小与近三年市场零售价稳定与否有直接关系,市场价格表现越平稳,其品牌忠诚度因子就越高。

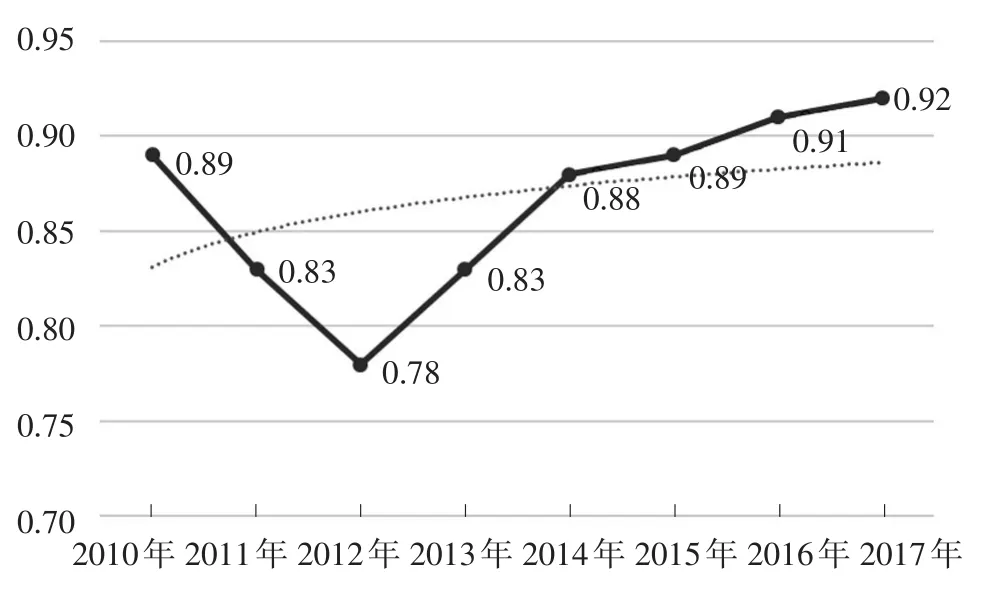

图10 历年有效评估的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子比较

如图10所示,根据对历年评估中平均品牌忠诚度因子的比较可见,2010~2017年间,我国茶叶区域公用品牌的品牌忠诚度因子数值发生了漏斗型变化。2010~2014年间,走了一个回环。2013年至今,平均品牌忠诚度因子五连升,从2012年的最低值0.78,一路上升至0.92。可见,我国的茶叶市场价格体系的相对稳定性不断加强,消费者的茶叶品牌忠诚度也随之不断攀升。

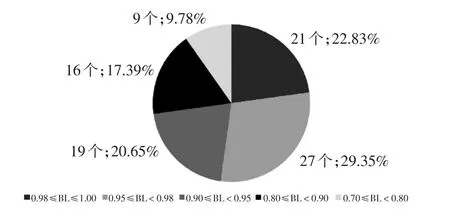

图11 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子大小区间分布

本次有效评估品牌的品牌忠诚度因子大小区间分布比较,如图11所示,品牌忠诚度因子在0.98以上的有效评估品牌占21个,数值处于0.95到0.98之间的有效评估品牌共计27个,两者合计48个,占据了整体有效评估品牌数量的半壁江山。同时,也可以看到,9个有效评估品牌的品牌忠诚度因子不足0.80。这表明,部分有效评估的茶叶区域公用品牌的市场价格,其变动幅度较大。

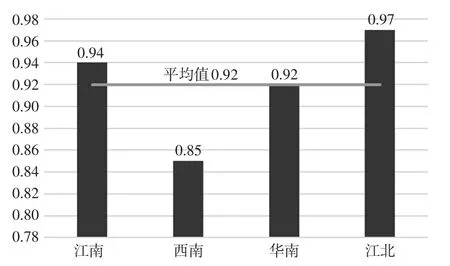

比较本次有效评估的不同产区茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子大小可见,来自江北产区品牌的平均品牌忠诚度因子达到0.97,表现出较为稳定的市场价格反应;其次是江南产区,为0.94。华南产区品牌的平均品牌忠诚度大小与整体平均水平持平;西南产区相对较低,为0.85,具体数值参见图12。

图12 2017年有效评估的不同产区的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子比较

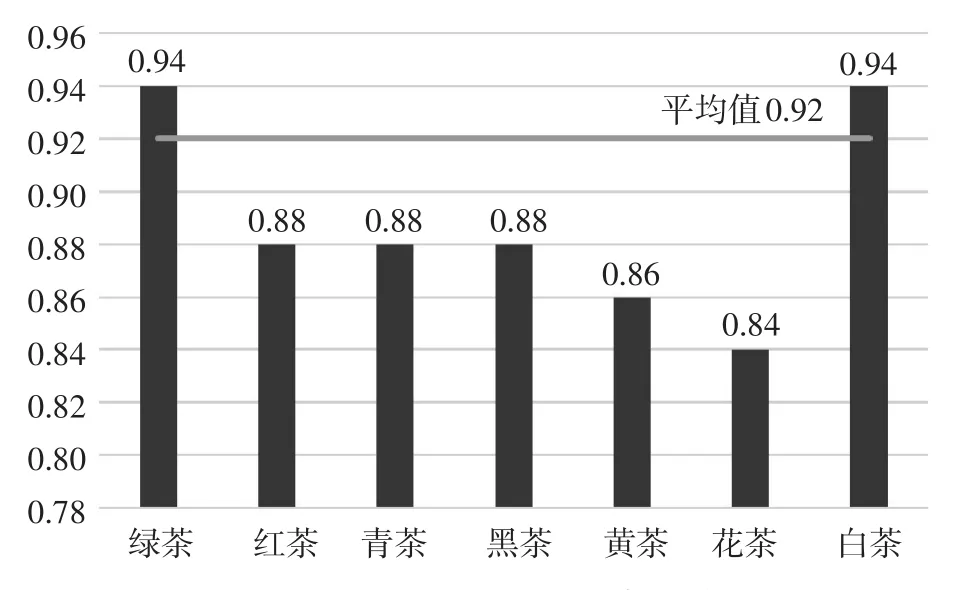

图13是不同茶类的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子大小比较。由图可知,本次有效评估的绿茶、白茶类品牌,其平均品牌忠诚度因子较高,均达到了0.94,而红茶、青茶、黑茶、黄茶、花茶等五大茶类品牌,其平均品牌忠诚度因子均位于整体平均水平线之下。尤其是花茶类品牌,其品牌忠诚度因子的平均值仅为0.84,是七个茶类中平均品牌忠诚度因子最低的茶类。

图13 2017年有效评估的不同茶类的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子比较

以上数据表明,近年来,我国茶叶在市场上的价格表现相对稳定,未出现犹如2012年市场价格急剧波动的情况,整体的品牌忠诚度因子都在有序提升。同时,我们也看到,个别茶叶区域公用品牌的市场价格正处于波动期,品牌忠诚度因子偏低,在一定程度上影响了品牌价值的增长。

二、品牌建设新机遇

品牌的发展,除了自身的科学规划与系统运作之外,与政策环境、市场环境等存在着重大关联。作为重要的经济作物,茶叶及茶产业对地方农业经济的发展作用巨大,它的产业发展状况也备受重视。随着产业扶贫的不断深化,各级政府对农业品牌战略重要意义认识不断加强,利用品牌扶贫、创造区域品牌经济,成为推动地方农业供给侧改革,实现绿水青山向金山银山转变的重要方向。

(一)利好政策出台,茶产业“三产融合”新气象

2016年10月,农业部出台《关于抓住机遇做强茶产业的意见》。文中强调,要创响一批有全球竞争力的茶叶品牌,要求打造区域公用品牌,壮大茶业企业品牌,强力推介茶叶品牌。该意见将茶产业的品牌化问题提升到了国家战略层面,并高度概括了茶产业的品牌化发展是以“区域公用品牌+茶叶企业(产品)品牌”的双品牌协同发展模式,同时,该意见也强调了品牌传播的重要性和必要性。

2017年2月,国务院下发《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》。该意见强调做大做强茶叶等优势特色产业,推进区域农产品公用品牌建设,支持地方以优势企业和行业协会为依托打造区域特色品牌,引入现代要素改造提升传统名优品牌。该意见明确了要以品牌化为引领,推动地方名特优茶产业的发展,突破唯规模化,提质增效,创造强势的茶叶品牌的战略路径。

“一号文件”指出,要创造良好的国际贸易环境,鼓励扩大优势农产品出口,加大海外推介力度,加强农业对外合作,推动农业走出去。我国是茶叶的发源地,是世界第一大产茶国,茶文化是中华文明的重要组成部分。“一带一路”的建设,为中国茶叶打通了一条通往世界品牌之林的康庄大道。本次茶叶区域公用品牌价值评估的调研数据显示,92个有效评估品牌中,有71个品牌的茶叶产品少量出口至欧美、东南亚、俄罗斯、日本、韩国等国家和地区,另有祁门红茶等3个品牌茶叶以出口为主。

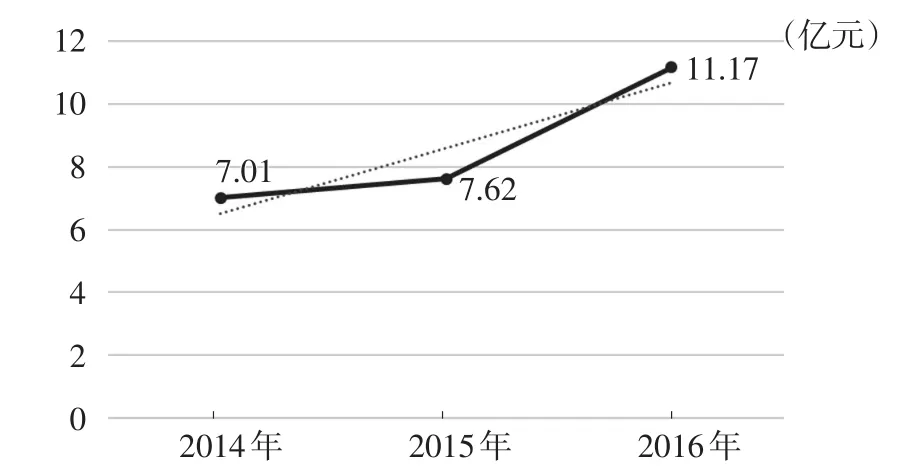

“一号文件”强调,要大力发展乡村休闲旅游产业,培育宜居宜业特色村镇。茶叶的生长地多有青山绿水,好的生长环境方可培育上乘的茶叶品质。李白曾写道:“常闻玉泉山,山洞多乳窟。仙鼠白如鸦,倒悬清溪月。茗生此石中,玉泉流不歇。根柯洒芳津,采服润肌骨。”正因如此,茶产业可自然与“旅游+”“生态+”相结合。同时,基于茶叶的文化属性,吃茶、赏茶、玩茶均不误。正如陈宗懋院士所言:可“六茶共舞三业并举”。比较2017年有效评估的茶叶区域公用品牌在近三年来第三产业平均产值可见,2014年,评估品牌的第三产业平均产值为7.01亿元;2015年,该平均产值为7.62亿元;2016年,该平均产值已上升至11.17亿元,综合涨幅达到了59.34%。

图14 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌近三年来第三产业平均产值比较

在茶旅融合的发展进程中,茶产业的庄园模式突显。2016年8月,安溪县出台《安溪县现代茶叶庄园建设扶持补助办法》,鼓励企业兴建茶叶庄园;2017年初,浙江省政府下发《关于促进茶产业传承发展的指导意见》,意见指出,将引导建设一批茶庄园,到2020年,全省将建成20个左右茶业特色强镇。

“一号文件”还提出,要扎实推进脱贫攻坚。习近平总书记曾点评安吉白茶“一片叶子成就了一个产业,富裕了一方百姓”。事实上,近年来,茶叶成为各区域脱贫攻坚的重要利器。蒙顶山茶品牌相关数据显示,2012年,名山区农民人均可支配收入7896元,2015年全区农民人均可支配收入11002元,同比增长39.3%;2015年上半年,全区农民人均可支配收入5226元,2016年上半年5764元,同比增长10.3%。以中峰乡牛碾坪所在的海棠村为例,2015年上半年海棠坪农民人均可支配收入4910元,2016年上半年人均可支配收入6255元,同比增长27.4%。其中,2016年茶叶采摘体验、餐饮住宿、茶产品销售等人均经营性收入占增收额的59.9%。2016年,雅安市仅茶业一项,带动农民增收6000元以上。

在产业扶贫、品牌扶贫的背景下,茶叶品牌的发展可以得到更多的政策支持。在“2017中国·贵州国际茶文化节”中召开的“大扶贫·大数据与贵州茶产业高峰论坛”上,分享了多个茶叶致富脱贫的实例:瓮安县建中镇果水村从一类贫困村到茶旅一体富裕村;云南勐海县班章村依靠茶产业,全村人均年收入50万元,成为了中国最富裕村。根据评估数据显示,如图15所示,在2016年中国茶叶区域公用品牌价值评估中,以贵州、四川、云南三省为主的西南产区,其茶叶品牌平均品牌收益为8909.85万元,在2017年评估中,该平均值为9684.12万元,较去年提升了8.69个百分点,品牌收益获得了明显提升。

图15 2016、2017年有效评估西南产区茶叶区域公用品牌平均品牌收益比较

(二)市场开拓机遇不断,茶业发展新路拓宽

2016年以来,茶产业发展与茶品牌建设不仅有相关政策的大力支持,在市场开拓上也是机遇不断。

1.茶叶出口增加,国际市场开阔

随着“一带一路”新政的深入,中国茶叶的国际竞争市场日益开阔。2016年9月,G20峰会在杭州召开,西湖龙井、九曲红梅、缙云黄茶等一批中国茶闪耀G20峰会,《采茶舞曲》更是通过歌舞向世界传递了中国茶文化。2016年11月,备受瞩目的天宫二号太空生活中,中国人首次在太空饮茶,在提升中国的国际影响力同时,也增加了中国茶的曝光率。2017年4月,外交部举行的安徽全球推介活动中,外交部部长王毅点赞祁门红茶,盛誉其为“镶着金边的女王”。以上种种,都是一场场国家级的中国茶全球营销事件,一步步,在促进着中国茶走向国际市场,展示独特的魅力。

据海关统计,2014年,我国茶叶的出口总量为30.1万吨,出口金额约为12.7亿美元;2015年,我国茶叶的出口总量为32.5万吨,创汇金额约13.8亿美元;2016年,我国茶叶的出口总量为32.9万吨,创汇金额达到了14.8亿美元,出口量和创汇金额均获得了不同程度的增长。

随着“一带一路”新政的纵深发展,中国的国际影响力增强,中国茶叶走向世界舞台的机遇已然再度到来。

2.茶叶标准更新,行业规范加强

2016年3月,国家标准委发布陈香型铁观音标准,并于4月26日开始实施。陈香型铁观音国家标准是继清香型、浓香型之后的产品标准,陈香型铁观音成为第三类具有国家标准的铁观音产品。陈香型铁观音标准发布有利于规范茶叶市场,为铁观音品牌化建设奠定基础。

2017年4月,浙江省龙井茶证明商标管理和保护委员会办公室公布,截至2月底,已有48家茶叶企业被取消龙井茶证明商标的使用权,并将加强对授权企业的监管和责任追究力度,建立退出机制。授权企业一旦违反商标使用管理规定,或者产品质量不合格、使用违禁农药、加工中违规使用添加剂和掺杂的,以及转让、出售、转借、赠与商标给他人使用的,将取消继续使用证明商标的资格。这一规定加强了龙井茶产品品质的保障,从品质基础上维护龙井茶区域公用品牌。

2017年4月14日,中国国家卫生和计划生育委员会发布《食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准,规定不再为包含茶叶在内的植物性食品设置稀土限量标准。稀土限量标准的取消,一方面,向消费者传递了可以放心购买国内合格茶叶产品的信息,不用再为“稀土超标”这一伪命题而惶恐,另一方面,也意味着消除了中国茶叶外销壁垒,助力中国茶叶国际贸易的发展。

中国茶叶的标准化建设加强,国家标准修订以及各类规章的制定,加强了行业规范,为我国茶叶的品牌化建设奠定了标准化品质管理基础。

3.茶叶产品创新,产业结构优化

受中国茶传统的消费习惯的局限,茶叶消费群体相对较为集中,年龄偏大。随着各式茶叶产品的创新,中国茶叶的消费也越来越受到年轻消费者的追捧,产业结构得到了进一步的延伸与优化。

2016年,以新会大红柑、云南普洱茶为原料制作而成的“柑普茶”异军突起,以其独特的产品形态及口感,成为“茶界新宠”,掀起了年轻人的消费浪潮。因“柑普茶”的爆红,也带动了新会陈皮、普洱茶这两大区域公用品牌的传播与销售。

“小罐茶,大师作”,因其打破了传统茶叶品牌营销模式,广告大胆创新,一经面世,便受到了各方关注,赞美与质疑同期而至。而小罐茶在争议声中迅速提升了知名度,也因其新颖的产品形式,受到更多都市白领的青睐。

同样掀起年轻人消费浪潮的还有新式茶饮——喜茶。2016年,喜茶店铺扩张突破1500家,并获IDG资本等1亿元融资。以喜茶等为代表的新式茶饮成为茶界一股新力量,为传统茶饮的转型升级打开了一条新路。

4.产业金融化增速,助推茶品牌收益

2016年,小罐茶、因味茶、茶帮通等均获得了亿元以上的资本投资。这成为中国茶界资本运作的热议话题,也推动了茶叶品牌的扩张式发展。

近年,黑茶类品牌的迅猛发展,正是源于资本对其金融属性的发掘。而资本的介入,又倒逼黑茶提炼功能属性,深化历史文化属性,强化品牌经营主体建设,加强品牌整合传播的投入,从而促进了黑茶类品牌在未来的持续收益能力。

2015年,武汉陆羽茶交所成立,成为中国首家“茶要素市场+标准+金融+渠道”平台。2015年6月13日,茶马古城——中国蒙顶山国际茶叶交易市场新闻发布会召开。2015年11月15日下午,以“网罗普洱·融汇未来”为宗旨的大圆普洱交易中心上线发布会在南京隆重举行。茶在继挖掘了作为饮料的茶饮,作为文化的茶文化之后,进一步挖掘了茶金融功能。随着茶金融的出现与交易深入,茶产业的金融化将助推茶品牌收益的增长。

三、品牌发展新挑战

数据显示,茶叶区域公用品牌依然存在几个共性问题,需要突破,才能获得更大的品牌收益,更高的品牌影响力,更强的品牌阵营。

(一)母强子弱,产业主体亟待强大

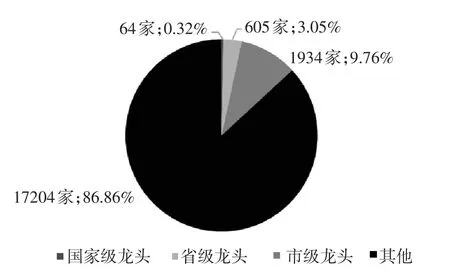

去年的评估报告中,我们曾对中国茶叶区域公用品牌和茶叶企业产品品牌之间的关系进行了比较分析,发现多数茶叶区域公用品牌与其区域范畴内经营的企业(产品)品牌之间,普遍存在着“母强子弱”的状况。茶叶区域公用品牌的品牌影响力、品牌强度、品牌收益都处于高位,并持有“中国驰名商标”“国际驰名”“全国闻名”等美誉,但其品牌下辖区域内的企业(产品)品牌却产业规模小、市场竞争力弱。本次评估中,92个获得有效评估的茶叶区域公用品牌,共计授权许可19807家企业、合作社,获得市级龙头企业以上的企业品牌数量为2603家,占13.14%,其中国家级龙头企业为64家。另有17204家、86.86%的茶叶企业、合作社规模较小,具体数据可见图16。另计可见,92个获得有效评估的茶叶区域公用品牌,有国家级龙头企业授权的品牌只有28个,其中,19个品牌仅授权1家国家级龙头企业,多数茶叶区域公用品牌授权的企业生产主体多,但规模小。

母子品牌协同发展模式,应当是实现茶叶产业发展与转型升级的有效路径。“母子品牌”模式强调以区域公用品牌为背书,为区域内的相关企业(产品)品牌做好有效的区域品牌形象背书,区域资源联动与整合背书,企业(产品)品牌为主体进入市场竞争获得品牌收益。但数据显示,以区域公用品牌为背书,以企业(产品)品牌为主体的“母子”品牌模式的优势并未得到充分发挥。茶产业的“母强子弱”现象严重,而母子品牌之间发展的不均衡、互动性弱,给中国茶品牌的自我突破、成就强势品牌等目标带来了巨大的挑战。

图16 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌的授权企业类型分布

(二)渠道传统,与新型消费习惯错位

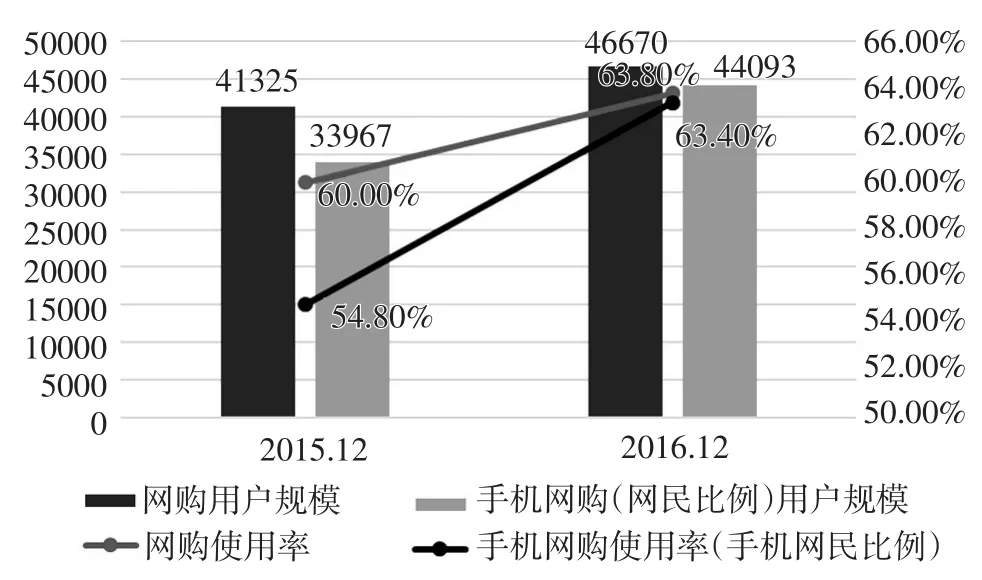

随着时代的更迭,曾经被称为桀骜不驯的80后、90后,已经成为今天的消费主力军。这批伴随着互联网共同成长的年轻群体,他们的消费习惯也与60后、70后大不相同。根据中国互联网络信息中心《第39次中国互联网络发展状况统计报告》统计,如图17所示,我国网民,以10~39岁群体为主,截至2016年,该年龄段网民占整体网民数量的73.70%,其中20~29岁年龄群体占比最大,达到了30.30%。这说明,80后、90后的网络活跃度高,是中国网民的中坚力量。截至2016年12月,我国网络购物用户规模达到46670万人,占网民比例的63.80%,其中,手机网络购物用户规模达到了44093万人,占手机网民的63.4%,比上年增长29.80%,具体数据可参见图18。数据表明,网络购物已经成为消费习惯。

图17 中国网民年龄结构

图18 2015年12月~2016年12月之间网络购物/手机网络购物用户规模及使用率比较

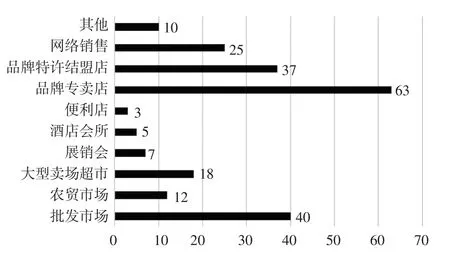

但数据显示,目前,中国茶叶区域公用品牌的销售渠道,依然以传统的销售渠道为主。传统的茶叶销售渠道主要有批发市场、超市、加盟连锁店、专卖店等,基本都为线下渠道。这些线下渠道的共同特征,依然以品牌的市场选择为主体,消费者需要更多时间、更多精力选择与购买。本次评估的调查数据显示,如图19所示,茶叶区域公用品牌旗下的企业(产品)品牌,其茶叶的主要销售渠道为品牌专卖店,其次是批发市场、品牌特许加盟店。网络销售排在第四位,且网络销售量与其他渠道销售量之间差距悬殊。

图19 2017年有效评估的茶叶区域公用品牌的主要销售渠道

比较上述两组数据可见,目前,茶叶的主要销售渠道与新生消费人群的购买习惯产生了严重的错位。茶产业的未来,在于是否占领了新生消费者的心智与消费习惯。因此,化解茶品牌的主要销售渠道和新型消费者消费习惯之间的矛盾,是茶叶品牌建设的挑战。

(三)认知不一,阻碍消费者品牌接触

数据显示,茶叶区域公用品牌在产地的区域性特征方面,已经得到了各级各类消费者的基本认知。但是,多数区域公用品牌的建设,更多的只停留在种植面积规模化、产品生产与工艺标准化、历史文化的挖掘与传播等方面,并没有在品牌形象的一致性传播与认知统一、品牌包装的区域特征与企业(产品)品牌的个性协同优化、品牌产品的品质特征传播与消费认知把控等方面下大力气。这种传统而单一的品牌建设模式,使得我国的茶叶品牌普遍存在着三大问题:基本品牌形象模糊、茶产品品质诉求不清、区域公用品牌中的企业品牌信息缺乏。而这三大问题,直接导致消费者因辨别不清一个品牌的基本形象缺乏品牌亲近感,因品质诉求不清缺乏消费可信度,因缺乏品牌主体信息而无法产生购买行为。从这个意义上看,产品是物质的存在,而品牌是认知的产物。目前,我国茶叶区域公用品牌的品牌建设,在品牌与消费者的认知关系方面,下的功夫太少。

四、品牌应对新策略

中国茶产业,几经风霜,一路走来,终于走进了农业品牌推进年。中国茶产业要走品牌化发展道路已成为共识。

品牌价值评估,是发现和记录中国茶业品牌发展轨迹的重要工具。历年的中国茶叶区域公用品牌价值评估报告,针对当年评估所发现的问题提出建议与思考,并形成相应的策略,也引起了茶界人士的广泛关注与探讨。然而,仍有众多的茶叶区域公用品牌的建设者,对究竟如何打造品牌,为什么要打品牌等诸如此类问题,在理论上缺乏认知,在实践中缺乏科学的品牌运营策略。

结合本次评估的数据现象,本报告对中国茶产业如何应对品牌消费市场、提升品牌价值、提高品牌溢价提出如下建议:

(一)真正实施品牌战略,强化品牌顶层设计

目前,我国茶产业的基本特征是:茶文化历史悠久、茶产业规模巨大、茶产品的标准化程度正在逐步提升。与此同时,茶产业的品牌化程度不高,茶产品的溢价水平不一,茶品牌的价值差距悬殊。数据显示,多数茶叶区域公用品牌尽管有行业协会,也有相关的品牌管控的基本标准规范、制度设计,但并未真正进入品牌建设阶段,依然徘徊在产地规模、产品种植、商品制造阶段,尚未针对品牌消费、品牌经济的时代特征,实施系统的品牌战略,强化品牌顶层设计。

在没有品牌战略的基本前提下,有的区域公用品牌管理机构在征集广告语、品牌标志。

但品牌战略并不是简单地设计一个口号、一套符号,而是一项系统工程。要求品牌运营者站在战略高度,以品牌为核心,实现标准化、规模化、组织化、信息化、精致化、产业化、资本化、科技化、市场化、跨界化和良种化的互动联合与同步发展。

应当应对品牌消费时代,真正实施品牌战略,强化品牌顶层设计,并依据品牌战略规划,有规划、有步骤地实施品牌战略,才能够系统形成一个品牌的持续发展的生命力、个性化形象,构建品牌独特的价值体系,才能成就百年品牌。

(二)立足消费者立场,实现品牌角色转型

信息时代,茶叶区域公用品牌的建设,应当站在消费者立场,使买方与卖方处在一个平等互利的平台中,共同创造价值、分享价值,形成价值共创、共生、共享的格局。

要立足消费者立场,充分考虑茶叶消费者多元化、个性化的需求,考虑消费者的消费习惯与消费变化,从消费者的立场反观品牌的产品利益与品牌价值支撑体系,在继承传统茶文化、茶产品特征的同时,突破传统的茶叶销售方式,线上线下互补,依托大数据,开展茶叶新零售,充分满足消费者的方便性、现代性、时尚化、品质感需求。如此,才能真正创造茶叶品牌的价值与价值感,才能真正获得品牌溢价的巨大空间。

(三)高度重视品牌传播,突破品牌认知局限

茶叶区域公用品牌建设,必须从单纯的重视产业规模、产量提升向提高产品品质、提升消费者关系的方向转变。要高度重视品牌传播,进行有效的品牌传播。2015~2016年间,安化黑茶拍摄视频广告并在央视做广告,实施品牌传播对安化黑茶的品牌影响力起到了一定的作用;2015年间,浙江淳安县委、县政府决策,集中资源推“千岛湖茶”区域公用品牌,锁定品牌的核心消费人群为“千岛湖游客”,并将品牌定位为千岛湖的导游、游客的引导者。其品牌口号“千岛湖茶,一叶知千岛”,为茶品牌的消费者认知,提供了重要的品牌指向。2017年4月,武当道茶完成了品牌规划,其品牌核心价值的挖掘,超越了茶产业纯粹基于物质层面的“色香味形”诉求,从宗教、文化、价值观切入,提出了“武当道茶,朴守方圆,循心而行”的品牌理念,期待用这一诉求,应对当前的消费市场的价值观,获得消费者的认同。

从品牌认知的角度来看,不传播,不存在。如果不坚持“一个形象”“一种声音”的持久传播,一个品牌无法建立与消费者之间友好、持久的关系。因此,要在注重产品品质提升、产品独特品质制造的同时,通过品牌传播,突破茶叶区域公用品牌的认知局限,增加品牌与消费者接触机会,形成消费者的品牌价值感,才能增加、延伸一个品牌的关系链,才能产生市场机会,拥有品牌忠诚。

(四)努力托举子品牌,缔造市场竞争利器

茶叶区域公用品牌要站在战略高度与市场角度,努力借助各种机会,托举旗下子品牌,壮大子品牌,将旗下子品牌推向市场前沿,缔造市场竞争的利器。区域公用品牌的经营管理者,应当在提升区域公用品牌自身的品牌形象,提高自身品牌影响力的同时,充分协同茶叶企业(产品)品牌,有效利用公共资源,为企业品牌服务,真正实现以区域公用品牌背书,以企业品牌为市场主体的“母子品牌”双品牌模式,建立区域公用品牌与企业(产品)品牌的良性循环发展关系,真正构建中国茶产业母贵子荣、子强母贵的品牌格局。

(五)借助“一带一路”,奋力进发全球市场

随着“一带一路”的深入推进,中国茶叶对外贸易市场被不断打开,不合理标准陆续撤销,中国茶走出国门、世界茶走进中国都将成为常态。我国的茶产业已然置身于全球竞争的格局当中。我们已经面临与TWG、Teavana、川宁等洋品牌同台竞技的全球化竞争态势之中。

品牌及其品牌战略是全球化共通的竞争话语,中国茶的区域公用品牌建设者,必须了解并把握品牌战略语言,了解并掌握全球品牌竞争现状,努力提高中国特色,熟悉国际竞争规则,深入洞察国际消费者的多元需求,把握全球竞争的品牌话语主动权,才能真正进发全球市场,以品牌的方式,屹立于国际市场。

调查显示,目前,我国茶产业的区域公用品牌建设,普遍存在着继承传统与面向世界的困惑。这一点,在众多茶事节庆中可见一斑。

挖掘中国传统茶文化的特色与价值,并努力与国际话语、现代元素进行体系化对接,才能真正形成既有差异化,又具现代性的茶叶品牌文化,才能创造基于独特价值的品牌文化与品牌经济。

(课题顾问:鲁成银、黄祖辉、王建荣、梁国彪;专家组成员:鲁成银、王岳飞、吴晓力、梁国彪;课题负责人:胡晓云;课题组成员:魏春丽、庄庆超、贺梦晗、周佳洁、袁馨遥、杨巧佳、蒋燕婷、周叶润、耿雨薇、茅嘉豪、洪之奇 严高琦、陈亚晴、乔梦佳、李志露、张玲)

声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶区域公用品牌持有单位提供相关数据及其他公开可得信息,且运用浙江大学CARD中国农业品牌研究中心茶叶区域公用品牌专用评估方法对采集的数据处理的结果。本评估所涉的品牌,只包括在中国内地注册的茶叶区域公用品牌。