《嶽麓書院藏秦簡(肆)》札記(二則)*

2018-01-03王偉

王 偉

《嶽麓書院藏秦簡(肆)》札記(二則)*

王 偉

《嶽麓書院藏秦簡(肆)》於2015年12月由上海辭書出版社出版,收録秦律令條文391簡,對秦法律制度研究有著非常重大的價值。*陳松長: 《嶽麓書院藏秦簡(肆)》,上海辭書出版社2015年。現基於整理者的釋讀與注釋,在吸收學術界相關研究成果的基礎上,將我們在研讀中發現的一些問題和看法條陳如下,敬請批評指正。

一

簡084 /2149+085 /2016+086 /2008:“虜學炊(吹)緂(栒)邑、壞德、杜陽、陰密、沂〈泥〉陽及在左樂、樂府者,及左樂、樂府謳隸臣妾,免爲學子、炊(吹)人,已免而亡,得及自出,盈三月以爲隸臣妾,不盈三月,笞五十,籍亡日,後復亡,軵盈三月,亦復以爲隸臣妾,皆復炊(吹)、謳于(?)官”

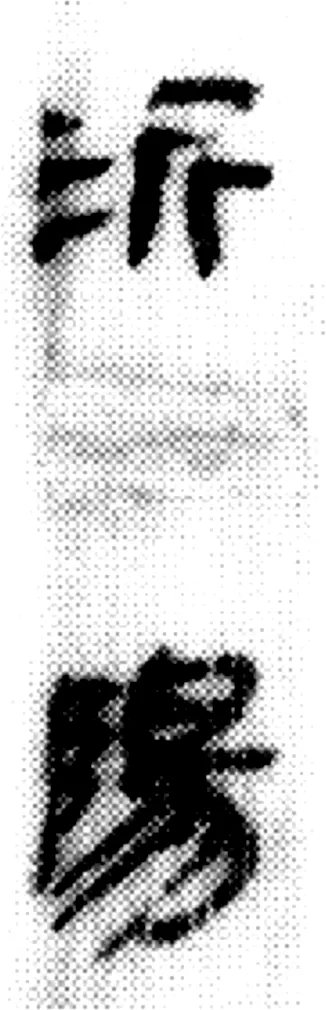

簡文之“沂陽”原篆如下(圖一)。整理者注:“沂陽,具體地望不詳。見於《張家山漢簡·二年律令·秩律》,又見於《漢書·夏侯嬰傳》:‘賜食邑沂陽。’”

圖一

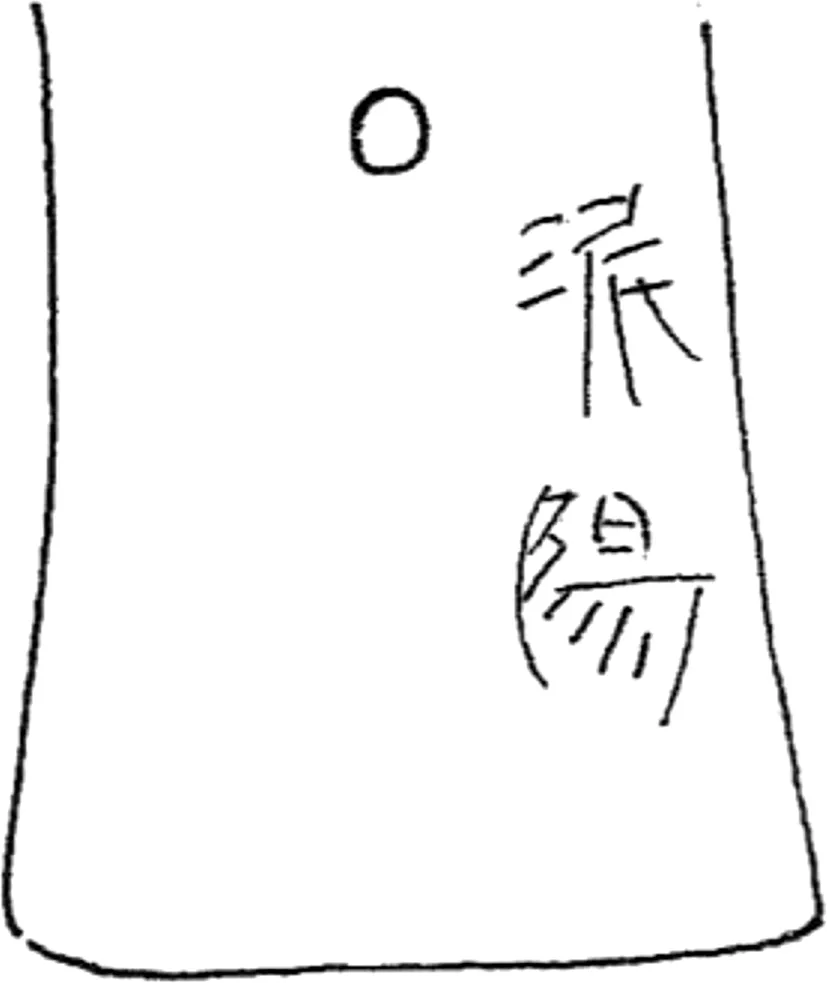

圖二

圖三

圖四

河南登封八方村曾出土一件秦六年上郡戈,其内背面刻銘摹本如下(圖六),董珊先生認爲可能讀爲“襄沂”和“陽成(城)”,因地名“襄沂”不可考,故又懷疑與張家山漢簡《秩律》今地無考之地名“沂陽”或有關。*董珊: 《論陽城之戰與秦上郡戈的斷代》,北京大學中國考古學研究中心、北京大學震旦古代文明研究中心編: 《古代文明》第3卷,文物出版社2004年,第350—351頁。

圖五

圖六

圖七

《漢書·地理志》北地郡有“泥陽”縣,王先謙補注:“秦縣。酈商破周駔軍於此,見《商傳》……《後漢》因,《續志》有五柞亭。《一統志》: 故城今甯州東南五十里泥陽里。”地在今甘肅寧縣東南。*周振鶴: 《〈漢書·地理志〉匯釋》,安徽教育出版社2006年,第374頁。這與鈐蓋有“泥亭”銘文(圖七)的陶罐出土於甘肅慶陽市寧縣的信息完全吻合。*見盛世收藏網站“古代玺印鉴藏交流”版塊: http: //bbs.sssc.cn /thread-4452076-1-76.html。“泥陽”是秦漢縣名,見於傳世典籍和出土文獻,且地望可考;而“沂陽”僅見於《漢書·夏侯嬰傳》,是夏侯嬰的食邑,似不應被《漢書·地理志》所遺漏,而恰巧有因字形相近而將“泥陽”譌寫爲“沂陽”的可能。

從簡文中一起出現的幾個地名也可以佐證所謂“沂陽”應爲“泥陽”。

第一,簡文中緂(栒)邑、壞德和杜陽三縣同屬秦内史轄縣,故前後並列出現。“陰密”和“沂陽”並列,似乎亦應屬於同郡轄縣或臨近之地。陰密縣秦時屬北地郡,治今甘肅靈台縣西;而北地郡轄縣“泥陽”治今甘肅寧縣東。二縣同屬北地郡,且地域緊鄰,故簡文之“沂陽”極有可能是《漢書·地理志》北地郡之“泥陽”縣。

第二,《史記·酈商列傳》:“别將定北地、上郡。破雍将军焉〈烏〉氏,*按,《漢書·酈商傳》作“烏氏”,今據秦封泥“烏氏丞印”(周曉陸等: 《於京新見秦封泥中的地理内容》[圖60],《西北大學學報》[哲社版]2005年第4期,第125頁)可知,《史記·酈商列傳》作“焉”是形近而譌。周類軍栒邑,蘇駔軍於泥陽。”酈商作戰的大範圍是北地、上郡,具體作戰地點是焉〈烏〉氏、栒邑和泥陽。其中焉〈烏〉氏縣治今寧夏固原市東南,秦時屬北地郡,栒邑縣治今陝西旬邑縣東北二十五里職田鎮,而泥陽在今甘肅寧縣東。*周振鶴: 《〈漢書·地理志〉匯釋》第368、50、374頁。可見酈商轉戰地點在秦都咸陽西北方向,應是沿栒邑(旬邑)←→泥陽(寧縣)←→焉〈烏〉氏(固原)一綫進軍。嶽麓簡文中並列的五個地名中除壞德(治今陝西大荔縣東南)地點偏東外,其餘的緂邑(今旬邑)、杜陽(今麟遊)、陰密(今靈台)和泥陽(今寧縣)在地域上正好組成一個不規則的四邊形,故把簡文所謂的“沂陽”當做“泥陽”來看待較合乎地理方位與相關史實。

第三,整理者已經指出“沂陽”見於《漢書·夏侯嬰傳》“還定三秦,從擊項籍。至彭城,項羽大破漢軍。漢王敗,不利,馳去……漢王既至滎陽,收散兵,復振,賜嬰食邑沂陽”。文獻中“沂陽”僅此一見,地望不可考。揆諸漢王“賜嬰食邑沂陽”的楚漢軍事形勢,其所能掌控的地域應該在三秦及其以西、以北地域,故“赐婴食邑沂陽”之“沂陽”極有可能就是北地郡之“泥陽”。

二

今按,若“縣鹽”是指巴郡之縣的鹽官,則“巴”字似不可省。張家山漢簡《秩律》有“緃(藍)田”“御府鹽(監)”和“私府鹽(監)”,*張家山二四七號漢墓竹簡整理小組: 《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》(釋文修訂本)第71頁、74頁。其中“監”字均寫作“鹽”。據此,嶽麓簡“輸縣鹽”或可解爲“輸縣監”。“監”爲職官名,如《商君書·禁使》:“今恃多官衆吏,官立丞、監。”《秦漢南北朝官印徵存》著録的“監”類職官有“千乘均監”、“温都水監”、“未央儶監”、“大官監丞”、“顯平監印”、“園里監印”等,*羅福頤: 《秦漢南北朝官印徵存》第31—33、36—38、67頁。這些各級監官用印亦可證秦漢時監官的普遍性。

簡文之“縣鹽(監)”應該就是設在縣的監官。《嶽麓(肆)》簡213 /1378有“牢監”,且與冗佐、佐吏、縣匠並列。里耶秦簡8-270號亦有“牢監”,里耶秦簡8-141+8-668有“廷下御史書曰: 縣□治獄及覆獄,或一人獨訊囚,嗇夫長、丞、正、監非能與□□殹”。以上三條材料中的“監”似均爲縣級職官,且“縣監”可能是“縣牢監”的省稱。

總之,“縣鹽”或可讀爲“縣監”,是指設在縣的監官。結合“縣鹽”一詞所在簡文來看,上文説某些犯了耐罪以下的“遷之”,但對於“臣史”的處理辦法是“輸縣鹽(監)”,應是有别於其他罪人的處理方式。

附記: 感謝匿名審稿人對本文提出的修改意見!

*本文是國家社科基金項目“秦印集成暨新秦印文字編(官印篇)”(16BYY120)的階段性成果。