漢簡所見竇融時期“治所書”新探*

——建武初年河西官文書研究之一

2018-01-03譚若麗

劉 釗 譚若麗

漢簡所見竇融時期“治所書”新探*

——建武初年河西官文書研究之一

劉 釗 譚若麗

1930年代出土的居延漢簡中有兩枚簡牘與“治所書”相關,是漢簡官文書中少見的一類名目,故頗值得注意。但目前此二簡尚未得到準確的釋讀和研究,我們不揣譾陋,在簡文釋讀、簡牘關係和文書性質等方面對之試加探討,以就教於方家。

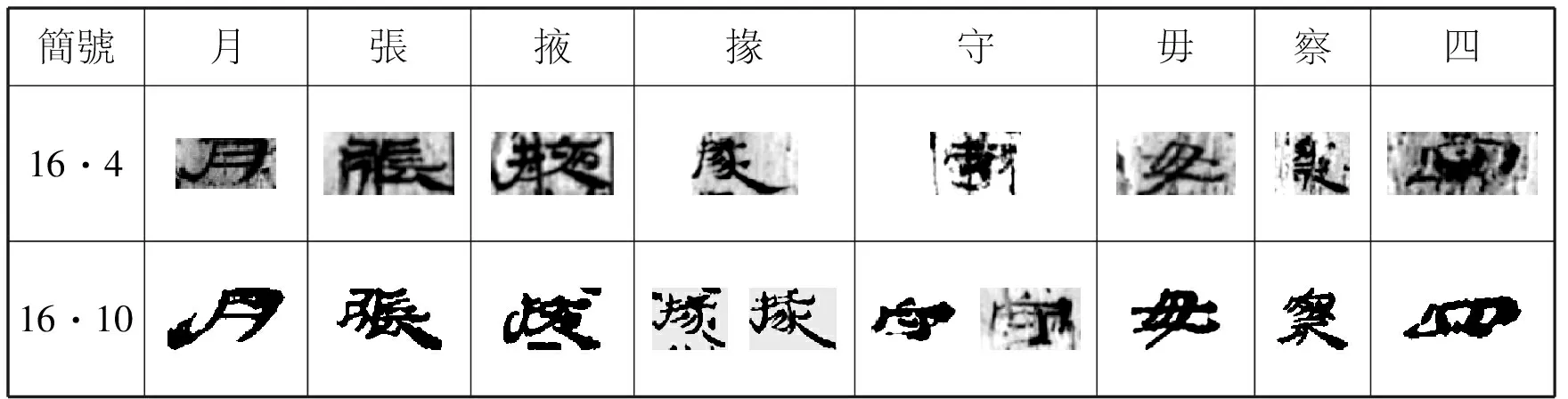

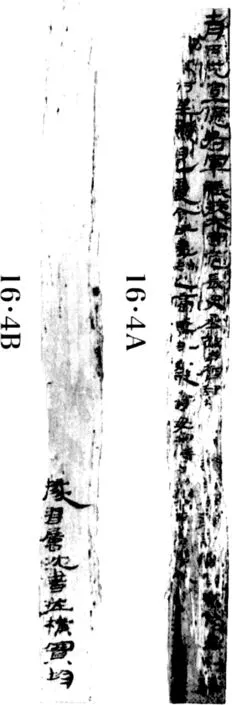

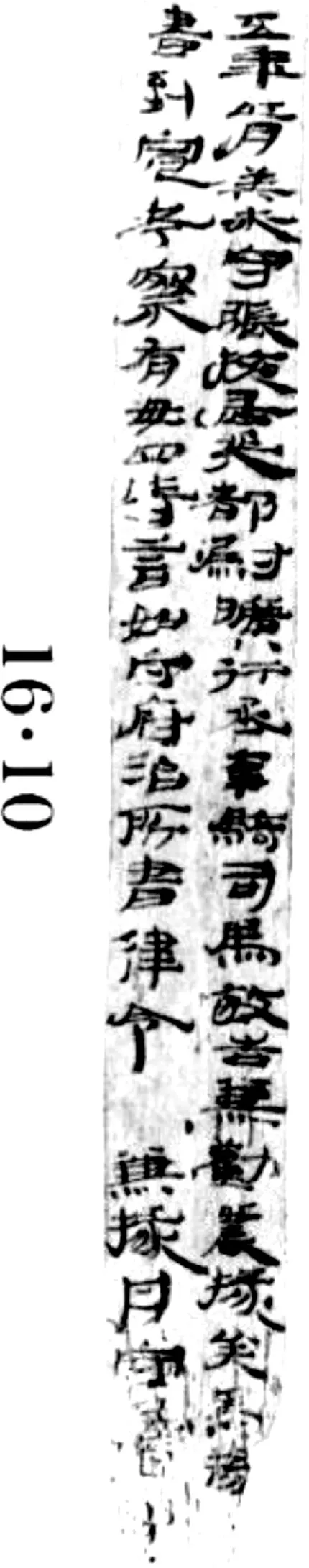

一、 殘字釋讀與擬補

兩簡編號分别是16·4和16·10,均在第16包中。該包共有11枚漢簡,出土地雖被標注爲破城子,但並非出土於A8破城子甲渠候官遺址内。據早期發掘、整理者所作標記册,實發掘於“第十六烽臺,近於破城子之北”。*中國社會科學院考古研究所編: 《居延漢簡甲乙編》下册,中華書局1980年,第292頁。該烽臺實際上就是甲渠候官北面緊鄰的A7遺址,*該烽燧遺址相關資料可參看[瑞典] 弗克·貝格曼考察,[瑞典] 博·索瑪斯特勒姆整理,黄曉宏等譯: 《内蒙古額濟納河流域考古報告》,學苑出版社2014年,第37—38頁。在漢代名稱是甲渠塞第八燧。*也有學者認爲可能是第九燧,諸家不同意的匯總見邢義田: 《全球定位系統(GPS)、3D衛星影像導覽系統(Google Earth)與古代邊塞遺址研究——以額濟納河烽燧及古城遺址爲例(增補稿)》,《地不愛寶——漢代的簡牘》,中華書局2011年,第205—257頁。按,額濟納漢簡中包含A7北鄰T13烽燧的簡牘,能夠證實T13爲甲渠第九燧,則A7最可能是甲渠第八燧。兩枚木簡的殘損程度皆比較嚴重,致使學者對簡文的釋讀頗多異見。*張麗娜: 《居延舊簡釋文彙校》,博士學位論文,吉林大學2014年,第225—227,229—230頁。近年中研院史語所出版《居延漢簡(壹)》一書,書中依據高清紅外圖版(圖一、二)所做的釋文後出轉精,優於之前各家。爲了方便討論,我們先將此書给出的釋文引録於下:*簡牘整理小組編: 《居延漢簡(壹)》,中研院歷史語言研究所專刊之一〇九,2014年,第55—56頁。

(1) 十一月丙戌宣德將軍張掖大守苞長史丞放告督郵掾□□移部□都尉官[縣]寫移書到扁□鄉亭市里顯見處令民盡知之商□考察有毋四時言如治所書律令

16·4A

掾習屬沈書佐横寶均

16·4B

16·10

釋文中尚闕釋的諸字當中,有的已完全殘去,無從考索,有的則尚有筆畫殘留,猶存釋讀的可能。這裏我們即嘗試對簡文中幾個殘字作一點討論,希望對釋讀有所推進。

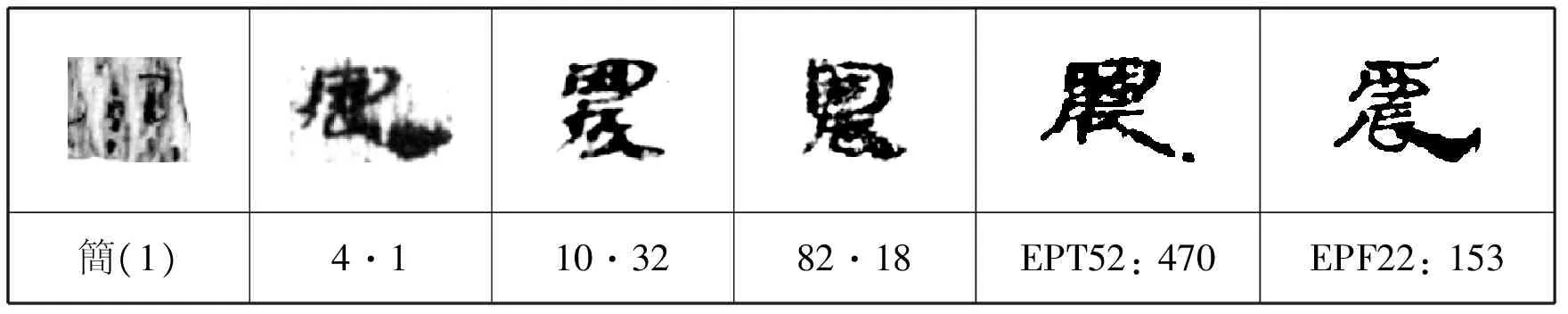

簡(1)“移部”之“部”字勞榦先生最早曾據反體照片釋出,之後很長時間内多數學者對此並不認可,而是取闕疑態度。《居延漢簡(壹)》與勞釋相同,從現存字迹來看,應當是準確的。“部”與“都尉”之間一字,勞榦先生釋“農”,然此後亦無信從者。我們諦審殘劃,發現勞説極有可能是正確的,下面將比較確定屬於此字的殘筆與西北漢簡中“農”字的一些寫法相對照。

簡(1)4·110·3282·18EPT52:470EPF22:153

通過字形對比可見,這些殘筆中,右上方的折筆,左下的撇劃和中竪的特徵還是比較明顯的,捺脚的筆畫也有殘痕,原爲“農”字的可能性確實很大。若再從辭例方面考慮,該簡是一件下行官文書後所附的行下文書。在漢代官方文書逐級擴散的傳遞過程中,如果某郡境内有屬國、農、部這三種都尉,這些都尉所接受的上級公文常要通過所在郡的太守傳遞,漢簡中頗有其例,如:

(3) 三月丙午,張掖長史延行大守事,肩水倉長湯兼行丞事,下屬國、農、部都尉、小府、縣、官,承書從事,下當用者,如詔書。 /守屬宗,助府佐定。

10·32

(4) (前略)下領武校居延、屬國、部、農都尉、縣、官,承書

65·18

漢張掖郡有農都尉之設,《漢書·地理志下》張掖郡條有“番和,農都尉治”。上舉二簡也均爲張掖郡遺物,可資印證。簡(1)中“宣德將軍張掖大守苞”,初師賓、任步雲先生早指出應是兩漢之際參與擁戴竇融爲河西五郡大將軍的張掖太守史苞*初師賓、任步雲: 《建武三年居延都尉吏奉例略考》,《敦煌學輯刊》1983年第3期,第96—97頁。其對史苞的認定可從,但文中對建武三年十一月的計算有偏差,下文將提到。另外,據《後漢書·梁統列傳》載,與史苞同時的鄰郡武威太守梁統在建武五年河西歸附劉秀政權後,被劉秀封爲宣德將軍,與簡文中史苞的將軍號同。這一方面可能因爲史籍誤書,另一方面隗囂“皆假其將軍印綬”,即簡文中史苞的將軍號可能是隗囂所封,劉秀則對諸人的將軍號有所調整。,而居延新簡EPF22: 825又有如下簡文:

EPF22: 825A

據此可知在竇融保據河西期間,張掖郡仍有農都尉之設,所以在文書的下行序列中自應有之。張掖屬國都尉是竇融原所任本職,且在被推舉爲五郡大將軍後,“融居屬國,領都尉職如故”。*《後漢書·竇融列傳》。所以是不需要由張掖太守向其下達文書的,這恰好印證並解釋了簡(1)的序列中爲何恰恰没有“屬國(都尉)”這一項。

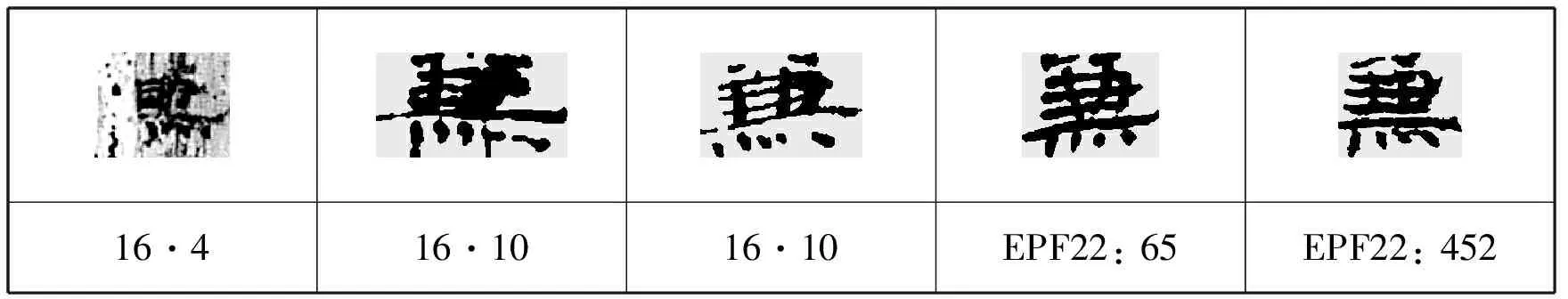

細加比較的話,其實此字與前舉“縣”字在形體上還是有所不同的,尤其是上部差異明顯。簡(2)中“兼”字恰巧兩次出現,我們將此二字與另外一些形體臚陳於下,以供比照:

16·416·1016·10EPF22:65EPF22:452

相形之下,此字右上的短横,下部的長横與“灬”旁皆明確無誤,其中段的筆勢也正相符合,故此字釋“兼”,字形上是没有問題的。簡(2)中有“告兼勸農掾兵馬掾□”和“書到宣考察有毋”之語。又,居延新簡中有如下二簡,其正面可連讀爲同一册文書:

(6) 建武五年八月甲辰朔戊申,張掖居延城司馬武以近秩次行都尉文書事、以居延倉長印封,丞邯告勸農掾褒、史尚,謂官、縣: 以令秋祠社稷,今擇吉日如牒,書到,令、丞循行,謹修治社稷,令鮮明。令丞以下當

EPF22: 153A

(7) 侍祠者齋戒,務以謹敬鮮絜(潔)約省爲故。褒、尚考察,不以爲意者,輒言,如律令。

EPF22: 154

從文例看,簡(6)、(7)中的官文書與簡(1)格式相近,二者中“考察”前之内容皆爲負責考察的人名,而且也都是“告某謂某”格式官文書的接收序列中排在前面,被以“告”的方式下達者,這個位置上接收者身份常是文書下達單位的直接屬吏。*蘇衛國: 《小議簡牘文書中的“告”“謂”句式——秦漢官文書用語研究之一》,《簡帛研究二〇〇五》,廣西師範大學出版社2008年,第222—234頁。依同類辭例可以推知,簡(2)“兵馬掾”後殘去的一字應可據後文“宣考察”而補爲人名“宣”。參照漢代人名習慣,簡(1)“考察”前之“商”和“兼”宜應理解爲人名,且是並列的兩個單名,*今所見西漢的雙名都是可以連讀的有意義的雙音詞,此二字連讀則無意義。另外古人有名兼者,《漢印文字徵》有“李兼”見羅福頤: 《漢印文字徵》,文物出版社1978年,卷七第12頁。簡文前段“督郵掾□□”中所缺的兩字亦當據補爲“商、兼”,二人身份皆是張掖郡督郵掾,亦可知該郡當時設置兩部督郵。

以上既明簡(1)中“農”“兼”二字的釋讀,並據辭例補入簡(2)中的“宣”字。另外,簡(1)第二行首字殘去,據漢簡辭例應補“書”字,“扁書鄉亭市里顯見處”是對文書以公開懸掛方式加以公布的要求,其例至多,兹不枚舉。*相關例證和討論可參看: 胡平生: 《“扁書”、“大扁書”考》,中國文物研究所、甘肅省文物考古研究所編: 《敦煌懸泉月令詔條》,中華書局2001年,第51—53頁;馬怡: 《扁書試探》,《簡帛》第一輯,上海古籍出版社2006年,第415—428頁;徐燕斌: 《漢簡扁書輯考——兼論漢代法律傳播的路徑》,《華東政法大學學報》2013年第2期,第50—62頁。綜上,簡(1)(2)這兩枚漢簡上所書的官文書行下文可以據文義補全和標點如下:

十一月丙戌,宣德將軍張掖大(太)守苞,長史,*河西漢簡所見邊郡太守行下文完整格式爲“太守某、長史某、丞某”的三人聯署(可參看敦煌漢簡1755、居延新簡EPT52: 96、額濟納2000ES7S: 4等辭例)。此文書的原件中,長史或因故未署名,留下空白。下級單位抄録16·4這件副本時,直接連抄文字而未留空。當然也不完全排除漏抄長史名的可能性,唯可能性較小。但無論如何,該簡“長史”不應與下文“丞放”連讀。丞放告督郵掾[商]、[兼],移部、農都尉、官、[縣]: 寫移書到,扁[書]鄉亭市里顯見處,令民盡知之。商、兼考察,有毋,四時言,如治所書律令。

16·4A

掾習,屬沈,書佐横、寶、均。

16·4B

16·10

二、 簡文連讀的可能性

二簡内容既爲行下文,則原本必屬某份文書册中。通過對簡牘的詳細考察,我們認爲這兩枚簡牘其實原本應屬同一簡册。

簡號月張掖掾守毋察四16·416·10

再次,從文書内容看,簡(1)下達序列中有“部都尉”,簡(2)是張掖郡所轄部都尉之一的居延都尉收到某文書後下達的行下文,次序正可相接。二簡對下級單位收文後的要求中,都有派出的掾史負責“考察有毋”,向發出文書的上級單位彙報的方式也都是“四時言”,一致性很高。簡(1)末尾要求“如治所書律令”,故其前面的内容爲“治所書”;簡(2)謂“如守府、治所書律令”,可知其前除了“治所書”還附加有一道“守府書”。都尉府可稱“府”,“守府”則是對太守府的稱謂,與之相别,而簡(1)恰好是以太守府名義下達的。至於簡(2)中所省略的“扁書”規定,可理解爲已包含在“如守府書”當中。而且這兩枚簡牘所在的簡册顯然是經過“扁書”的,否則不大可能出土於這處並非候長駐地的普通烽燧遺址之中。*該烽燧屬於第四部,候長駐第四燧,按照慣例,候史可能駐在其北鄰的第九燧,故此處也不應是候史駐地,而祇是最普通的烽燧。官文書的正常逐級傳遞,一般祇到候長一級,候長不需要再抄録傳遞到每個烽燧,故普通烽燧遺址中所出官文書簡也較少。但是對於需要“扁書”公布的文書,則常要懸掛於普通烽燧,如額濟納漢簡有“扁書胡虜講(購)賞,二亭扁一,毋令編幣(敝)絶”(99ES16ST1: 4)的規定。“治所書”這一名目在西北屯戍漢簡中所見僅此二例,又如此集中於出土簡牘較少的這樣一處遺址,更增加了本屬同一册書的可能性。

另外,從文書傳遞時間來看,二者也有連讀的理由。漢代簡牘文書逐級下行過程中,經過的每級單位例須在後面附加一道文書以重申或强調前文的要求。這一系列文書中,除第一道以“年號某年某月干支朔干支”的完整紀年格式,如簡(6)那樣開頭外,其後各道均祇保留“某月干支”的簡省形式。簡(1)、(2)均非第一道文書,而(2)以“五年正月癸未”開頭,專門加注了年份,顯然表眀前一道文書是在建武四年内附加的。據漢簡所見,河西地區從建武三年開始行用建武年號,*李均明: 《居延漢簡編年——居延編》,(臺北)新文豐出版公司2004年,第207—253頁。大約此時開始接受隗囂的將軍稱號,至建武八年甲渠塞連續屯戍活動結束,其間唯建武三、四年十一月有丙戌日。如將簡(1)置於建武四年,丙戌爲十一月九日,五年正月癸未爲七日,其間57天。居延舊簡“元康五年詔書”、肩水金關漢簡“甘露二年御史書”從長安傳至肩水候官用時爲54和52天,其中從長安到張掖郡治約2 800漢里,皆40天左右,再行至肩水候官約用10天。張掖郡治行至居延都尉府距離遠於至肩水候官,西漢時期也常在20天以内完成傳遞。對比這一速度,57天似乎過長,但是若比照建武初年竇融時期的其他文書,則似未必。建武三年的竇融下達的“居延都尉俸例册”(EPF22: 70—79)中有如下二簡:

(8) 建武三年四月丁巳朔辛巳,領河西五郡大將軍、張掖屬國都尉融,移張掖居延都尉: 今爲都尉以下奉各如差,司馬、千人、候、倉長、丞、塞尉,職間都尉以便宜財予,從史、田吏,如律令。

EPF22: 70

(9) 六月壬申,守張掖居延都尉曠,丞崇,告司馬、千人官,謂官縣: 寫移書到,如大將軍莫府書律令。掾陽,守屬恭,書佐豐。

EPF22: 71A

竇融任河西五郡大將軍時還任張掖屬國都尉,前文曾提到其仍“居屬國”。張掖屬國都尉的治所目前尚無定論,但轄區應在張掖郡南境的弱水上游地區,則已成爲共識。*李並成: 《漢張掖屬國考》,《西北民族研究》1995年第2期,第60—64、77頁;紀安諾: 《漢代張掖都尉考》,西北師範大學歷史系、甘肅省文物考古研究所編: 《簡牘學研究》第三輯,甘肅人民出版社2002年,第168—199頁;高榮: 《漢代張掖屬國新考》,《敦煌研究》2014年第4期,第95—100頁。而且限於河西走廊狹窄的地勢和祁連山地,不至太靠南,其距張掖郡治似不應太遠。“俸例册”自四月廿五日由張掖屬國治所發出到六月十七日居延都尉再次轉發,用時52天。建武七年“購賞科别”(EPF22: 221—235、825、691、692、693)傳遞區間相同,三月甲午(廿六日)以竇融名義發出,五月甲寅(廿二)日被居延都尉轉發,歷時56天。*張忠煒: 《〈居延新簡〉所見“購賞科别”册書復原及相關問題之研究——以〈額濟納漢簡〉“購賞科條”爲切入點(增訂稿)》第119—214頁。該文書主體部分由張先生復原,我們主張補入一簡。建武五年五月丙子(二日)劉秀曾下達赦令詔書,居延新簡有如下簡文:

(10) 建武五年八月甲辰朔 甲渠鄣候 敢言之: 府下赦令詔書曰: 其赦天下自殊死以下諸不當得赦者,皆赦除之,上赦者人數,罪别之。會月廿八日。● 謹案,毋應書,敢言之。

EPF22: 163—165

(11) 八月戊辰,張掖居延城司馬武以近秩次行都尉文書事,以居延倉長印封,丞邯,下官、縣,承書從事,下當用者。上赦者人數,罪别之。如詔書。書到言,毋出月廿八日。 掾陽、守屬恭、書佐況。

EPF22: 68

上舉(10)(11)二例皆與五月丙子赦令詔書在居延地區的傳遞有關,八月戊辰(廿五日)距詔書從洛陽下達時已112日。由此可知,這樣的時間延遲在竇融時期的某些文書中並不是個别的現象。*其原因可能是多方面的,竇融時期文書的復原情況、傳遞中的延遲現象及其所反映的歷史問題,限於篇幅,兹不贅述。我們另文有所探討,見拙文《建武初年河西地區下行文書研究——兼論竇融集團的内部行政》(未刊稿)。因此,視簡(1)(2)爲同一册書,傳遞時間上並不構成障礙。

以上,我們已從出土地、形制、字迹、文書性質和内容、傳遞時間等方面對兩枚簡牘加以比較討論。參考大庭脩先生提出的漢簡册書復原中“出土地同一”、“筆迹同一”、“材料同一”、“内容關聯”這四原則,*[日] 大庭脩著,徐世虹譯: 《漢簡研究》,廣西師範大學出版社2011年,第10—11頁。簡(1)和(2),也即居延舊簡16·4和16·10這兩枚簡牘原屬同一官文書簡册,(2)應緊接在(1)之後,應當是没有問題的。

三、 文書性質蠡測

明確標明“治所書”這一文書名目的簡牘,在已公布的數萬枚西北屯戍漢簡中,目前祇見(1)(2)這兩例,然則這類少見的文書的性質究竟如何呢?薛英群先生曾注意到這兩枚簡牘的特殊性,指出竇融時期的河西處於一個特殊的情況之下,而“治所書”又僅見於這一時期的文書中,所以“治所書”似非傳統的專用文書,而是河西地區在這一歷史時期内臨時性的對某一種文書的專稱。*薛英群: 《漢簡官文書考略》第283頁;薛英群: 《居延漢簡通論》第192頁。這些對文書背景的推測是合理而準確的。但是薛先生進而認爲簡文中的“治所”是“指地方官吏的辦事機關,具體的説可能是指‘府’而言。”“治所書”與“府書”略同,稱“治所書”是爲了避免與河西五郡大將軍府書相同而發生混淆。*薛英群: 《漢簡官文書考略》第284頁;薛英群: 《居延漢簡通論》第193頁。此説恐未可據信。前文探討簡(1)(2)之間同屬一册時已經提到,簡(1)是太守府所發,而且並非整個文書册中的第一道文書,其結尾用語則説明了第一道文書是“治所書”,已可説明該處“治所”並非太守府。同理,簡(2)也説明了該“治所”非都尉府,同時其結尾“守府”的稱呼也印證了“治所”非太守府的結論。由此,薛先生之説已難以成立。對於“治所書”的準確含義,我們還應考慮更詳細的歷史背景,再參照簡文之間的各種關係加以推測。

莽末到建武初年的河西地區,五郡太守和張掖屬國都尉竇融這六家勢力之間原本即“權均力齊”,在他們推舉竇融爲首,形成的五郡聯合體後也是“各治其郡”。*《後漢書·竇融列傳》。故當時河西地區内部能夠對五太守之一史苞下達要求性文書,且該文書能夠在張掖郡内逐級傳遞直至基層 “令民皆知之”者,應當祇有竇融纔有資格。但是,竇融所下文書,不論是建武四年以前還是五年以後,在目前見到所有的漢簡中例皆被稱爲“莫(幕)府書”。證諸《漢書》等漢代史籍文獻,將軍治所亦例稱莫(幕)府。幕府之稱本就來源於將軍營帳,這一性質決定了該稱呼不至於受地點改變的影響。是故,“治所書”不應是對竇融文書的另外一種稱呼。又,如果全面統計漢簡所見辭例,則從候長、掾史以至於刺史、别部等多種身份的駐地都可以稱治所,各有例證,此不列舉。其中,使者的所在可亦稱治所:

(12) 言之。府移使者治所録曰,詔書

EPF22: 360

另外,甲渠候官F22所出居延新簡又有如下簡文:

(13) 建武四年五月辛巳朔戊子,甲渠塞尉放行候事敢言之。府移使者□所詔書曰: 毋得屠殺馬牛,有無,四時言。● 謹案,部吏毋屠殺馬牛者。敢□□

EPF22: 47A

“使者”後一字隨簡牘殘去,據簡(12)辭例和殘餘筆畫,應補爲“治所”無疑。從簡文透露出的信息,參照居延新簡中與(13)時間相同的一些對詔書的回覆文書(如EPF22: 44、45、48等)可知,當建武初年竇融等在隨隗囂尊奉光武政權正朔後,雖然與中原懸隔,但仍能獲得詔書,或至少通過轉述獲知詔書内容。這些詔書或内容中有些是通過某種身份的“使者”獲得的。這裏尤其值得注意的是簡(13)“建武四年五月”這一時間點。《後漢書·光武帝紀》載建武五年夏四月“河西大將軍竇融始遣使貢獻。”同書《竇融列傳》所述更詳:

融小心精詳,遂決策東向。五年夏,遣長史劉鈞奉書獻馬。先是,帝聞河西完富,地接隴、蜀,常欲招之以逼囂、述,亦發使遺融書,遇鈞於道,即與俱還。帝見鈞歡甚,禮饗畢,乃遣令還,賜融璽書曰:“制詔行河西五郡大將軍事、屬國都尉: 勞鎮守邊五郡,……威德流聞,虚心相望,道路隔塞,邑邑何已!長史所奉書獻馬悉至,深知厚意。今益州有公孫子陽、天水有隗將軍,方蜀、漢相攻,權在將軍,舉足左右,便有輕重。……今以黄金二百斤賜將軍,便宜輒言。”因授融爲涼州牧。璽書既至,河西咸驚,以爲天子明見萬里之外,網羅張立〈玄〉之情。*末句“張立”應爲“張玄”之誤。見〔清〕 王先謙: 《後漢書集解》,中華書局1984年,第293頁。

《後漢書·梁統列傳》載此事亦在建武五年。由此可知,劉鈞路上巧遇的恰好是劉秀向河西派出的第一位使者。也正因爲此前光武政權與河西勢力間完全没有直接交流,所以河西勢力纔想當然的認爲劉秀對他們的内情並無瞭解。很顯然,簡(13)中傳遞劉秀詔書的使者,不可能是劉秀政權所直接派出的。

那麽這種使者的身份究竟爲何呢?《後漢書·隗囂列傳》謂更始元年末“囂遂分遣諸將徇隴西、武都、金城、武威、張掖、酒泉、敦煌,皆下之。”是隗囂在河西地區早有經營的根底。建武二年,劉秀派鄧禹“承制遣使持節命囂爲西州大將軍”時,特謂囂“得專制涼州、朔方事”,雖屬籠絡懷柔之舉,但這明顯也包含了對其既有勢力範圍的承認和强調,其中即包括河西(涼州)。隗囂大將王元在陳述其周邊形勢時也祇説“今南有子陽(公孫述),北有文伯(盧芳)”,並主張“北收西河、上郡,東收三輔之地”,並未以河西竇融集團爲意,應是未以之爲競争對象和獨立勢力。*《後漢書·隗囂公孫述列傳》。又《竇融列傳》載大約建武二、三年之間,“隗囂先稱建武年號,融等從受正朔,囂皆假其將軍印綬”,其間有主從之别。而後來竇融致書隗囂亦曾言“融等所以欣服高義,願從役於將軍者,良爲此也。”*《後漢書·竇融列傳》。可知,當時竇融爲首的河西五郡集團雖然是有一定獨立性的割據勢力,但在一定程度上對西州大將軍隗囂勢力存在依附關係。前文曾提到的居延新簡建武七年“購賞科别”有如下應連讀的兩簡:

(14) 等三人捕羌虜斬首各二級,當免爲庶人,有書。今以舊制律令,爲捕斬匈奴虜反羌購賞各如牒。前諸郡以西州書免劉玄及王便等爲民,皆不當行。書到,以科别從事。官奴婢以西州

EPF22: 221

(15) 書若郡農如玄、便等捕斬反羌免者,不應法令,皆收還玄、便等及其妻子其本官。已畀,言所畀官名、年籍,毋有所遺脱,會五月朔,從事督察,如律令。

EPF22: 691

此二簡在册書中緊接在上文所引簡(5)之後。張忠煒先生曾復原並據此“購賞科别”簡册對竇融對隗囂西州勢力曾經的從屬關係有比較全面而細緻的深入考察,可以參看。*張忠煒: 《〈居延新簡〉所見“購賞科别”册書復原及相關問題之研究——以〈額濟納漢簡〉“購賞科條”爲切入點(增定稿)》第119—214頁。簡文中的“西州書”顯然是隗囂向竇融等下達的官方文書,而且顯然曾作爲法令性文件和竇融集團的施政依據通行於整個河西五郡地區。建武七年時竇融等已“遂與囂絶,皆解所假將軍印綬”,*《後漢書·竇融列傳》。公開投向光武政權,所以發布新文書,將先前所執行的隗囂命令廢除。據上述諸史實,在建武五年下半年之前的河西五郡,駐地被稱爲“治所”,且有資格向各郡轉發光武帝詔書並下達“治所書”的,恐怕祇有可能是西州大將軍隗囂勢力向河西派出的使者。

鑒於竇融等對隗囂勢力既有從屬關係,又有較大獨立性的情況,隗囂使者除了作爲代表聯絡竇融等河西首腦及傳遞負責文書之外,實際上還有可能作爲耳目喉舌,肩負監視、刺探、游説等使命。這些使者當中可能有因事臨時指派者,似也應有一些常駐河西起紐帶作用的專人。大約建武五年之前,《竇融列傳》載隗囂“使辯士張玄游説河西”,勸竇融等“與隴、蜀合從,高可爲六國,下不失尉佗”,他的到來引起河西勢力的討論,也是迫使河西諸郡儘快選擇自己立場和命運的一大關節。大約及至建武六到七年間,因爲擔心“衆惑其言”,武威太守梁統“乃使人刺殺張玄”,成爲河西竇融集團“遂與囂絶”的標誌與關鍵。*《後漢書·梁統列傳》;《資治通鑒·漢紀三十四》;《後漢紀·光武帝紀卷第五》。張玄被殺的時間,諸書有差異。《後漢紀》繫於建武五年之下,但從建武五、六年間相關事件看,失之過早。《漢書》未明言,置於建武七年夏之前。《資治通鑒》則至於建武六年,張忠煒先生認可此説,我們亦深以爲然。綜合史籍文意可知,張玄其人在首次游説之後,應即比較專門地負責出使聯絡、游説河西地區的事務,不止一次地往來於河西諸郡首腦與隗囂之間。在建武三年之後的幾年中,來歙曾專門替劉秀負責與隗囂方面的交往,先後數次出使游説。*《後漢書·李王鄧來列傳》;《後漢書·馬援列傳》。張玄的情況,庶幾近之。又如馬援代隗囂出使洛陽和送隗囂之子入質時,皆有長期逗留。*《後漢書·馬援列傳》。以此類比,再考慮到任務的性質,張玄游説河西五郡之後就很可能並非馬上離開,而是在比較長的一段時間内以隗囂使者兼利益代言人的身份逗留河西,以便展開活動。這類留駐時間較長的使者有條件代表隗囂以較深的層次參與介入當地的軍政事務,且可能有其比較固定的專門治所,以現代情況言之,類似於西州大將軍隗囂勢力駐河西的“辦事處”。所以,有資格和條件發布如簡(1)(2)中這種“治所書”的人,更有可能是隗囂派往河西的某位較高級使者。再考慮到文書的傳遞時間與張玄活動的時間比較符合,而張玄所執行的游説任務顯然需要隗囂更大的信任,作爲最重要的利益代言人又會在更高程度上被賦予代表隗囂的權限,故發布文書的使者亦不排除就是張玄本人的可能。

至於這份“治所書”正文所涉及的内容,因爲簡文的缺失,難以確論。不過從行下文中要求“考察”、“有毋四時言”來看,較有可能是向河西諸郡轉述隗囂所下的某種禁令性政策。這裏略加一點猜想,其實我們還懷疑同地所出的16·11(圖三)也可能與本文書有關。其簡文謂“將軍、使者、大(太)守議: 貨錢古(苦)惡、小萃(碎)不爲用,改更舊制,設作五銖錢,欲便百姓。錢行未能”,涉及到某“將軍使者”。*從簡牘本身來看,16·11與簡(1)(2)有比較相近的字迹特徵,此簡雖然是單行書寫的,但漢簡中常見兩行簡牘平齊縱裂爲兩半的現象,所以此簡似也不能排除是由一枚兩行簡牘縱裂而成的。陳連慶、朱活二位先生也曾將此簡與簡(1)一同討論。*陳連慶: 《居延漢簡札記(下)》,《東北師大學報(哲學社會科學版)》1983年第3期,第10—11頁;朱活: 《居延簡耿勳碑與東漢幣制》,《中國錢幣》1991年第2期,第43—49頁。簡文提到在河西地區恢復五銖錢且“錢行未能”,新幣推行或遇阻力,也正需要“考察”有無不法行爲。漢簡中這一階段對於私自“鑄作錢及挾不行錢”正是嚴格督查和要求“四時言”的。*明確的例證如居延新簡EPF22: 38、39、41的簡文内容,爲篇幅計,兹不具引。馬援歸劉秀前仕於隗囂,建武十一、十六年曾獨排衆議,主張恢復五銖錢。*《後漢書·马援列傳》;《晉書·食貨志》。陳連慶先生根據對簡文的理解,認爲馬援經驗的獲得應與河西使用五銖錢有關。但馬援畢竟未嘗親歷河西。如果該簡確與此文書有關,河西恢復五銖錢之事,就很可能是以隗囂爲主導,與河西相呼應的共同行動。若然,則馬援早年出仕隗囂,以及後來在隴西太守任上都更加有可能親身體會復行五銖錢之便利和必要性,更加合乎情理。不過這些尚屬不易確證的推測,姑識之以存疑。

綜上所論,我們對居延漢簡中竇融時期與“治所書”相關的兩枚簡牘進行了釋文校訂。在參照已有諸家成果的基礎上,根據殘余筆畫和辭例對比,對簡文中殘泐的幾個字作出了新的釋讀,並盡可能補足了文書的内容。基於新的釋文和簡牘本身的特徵等因素,我們嘗試探討了兩枚簡牘之間的關係,並發現兩簡應屬同一簡册,是一件官文書在不同階段附加的行下之文。由此出發,考慮到莽末至東漢建武初年河西地區獨特的歷史背景,“治所書”這一名稱的出現顯然有一些難於解釋之處,故此有必要重新探討這一文書名稱的含義。綜合衡量傳世史籍和出土文獻所提示的各種因素之後可知,“治所書”應理解爲隗囂派往河西地區的某位使者下達給對隗囂勢力有一定依附關係的河西諸郡的文書。兩枚簡牘所解釋的這一信息,對我們全面認識東漢建武初年河西地區的形勢及理解竇融集團與隗囂勢力的關係提供了新的材料。

附記: 本文承匿名審稿專家惠賜寶貴修改意見,指出諸多疏誤,謹致謝忱。

附圖:

圖一: 居延漢簡16·4

圖二: 居延漢簡16·10

圖三: 居延漢簡16·11

*本文爲吉林大學哲學社會科學研究種子基金(博士啓動專項)項目“出土文獻所見漢代中央官文書研究”(2016BS008)、國家社科基金重大項目“簡帛學大辭典”(14ZDB027)、山西省高等學校哲學社會科學研究項目“出土楚文獻誤釋現象研究”(2016ZXYJ—12)的階段性成果。