太行山的岩浆地火

——从抗战题材话剧《谍杀》谈艺术之美的张力

2018-01-02曹慧民

曹慧民

太行山的岩浆地火

——从抗战题材话剧《谍杀》谈艺术之美的张力

曹慧民

历史并未走远,我们够得着它。

舞台上,一束聚光灯“刷”地打在巍巍太行山上。那一刻,历史一下溶成了剧情。

70多年前,这里曾是八路军总部所在地——共产党领导中国人民抗击日寇的主战场。烽火硝烟下,一场共产党八路军与日寇明暗两条战线上的生死对决正在展开……

为了不能忘却的记忆,根据军旅作家沉石同名长篇小说改编,由著名导演王延松执导,太原市话剧团创排演出的抗战题材话剧《谍杀》在太原市首演成功后,为纪念抗战胜利70周年,又应邀晋京在北京南锣鼓巷戏剧展演季隆重上演。

饱满的剧情:大幕开启的一瞬,舞台像裂开一道闪电。

我惊异于大幕开启的那一瞬,幕布裂开的缝隙,犹如一道闪电照亮了时间深处尘封的史实,历史露出它某一时刻的狰狞和诡异。

我们坐在暗处,被静静地带入剧情:百团大战、平型关大战、击毙日军中将阿部规秀,八路军在正面战场连续重创日军。恼羞成怒的冈村宁次秘密制定“C号作战计划”,别动队袭击太行山八路军总部,特高课绝密暗杀01号首长……

谁是“蝴蝶”?“长空”又将怎样行动?计中计,谍中谍。《谍杀》以解密的形式,揭开了尘封70多年的谜团。

随着舞台上一幅山西太行山军事地图的黑色箭头逐渐逼近中心,话剧在强烈的悬念中为观众层层剥茧,抵达剧情核心。

没有迹象表明编剧在追逐时下的谍战剧风潮。早在悬疑谍战剧风行前,素擅探秘的沉石就写出了《黑色马六甲》《血色腾冲》等传奇、悬疑作品。历史的丰富多元,甚至吊诡,吸引诱惑他不知疲倦地探寻,5年间赴晋冀豫等地实地踏访,跋涉太行山的沟沟壑壑,从故纸堆里发掘真相。

“感觉不是我在寻找那段历史,而是那段历史在寻找我。”那些日子,风尘仆仆归来的沉石,一脸风霜,情怀里叠加了太行山岩壁,刀劈斧砍的,厚重而巍耸。我笑说他是“文学的地质勘测队员”。

也许参透了千仞石壁中蕴藏的历史密码,沉石钩沉了尘封的一段鲜为人知的历史,写成长篇小说《谍杀》。

一个偶然机会,太原市话剧团团长韩林得到这本小说,她一口气读完,不禁惊叹:我们脚下这片土地发生过这么惊心动魄的故事!“日军甚至把特务派到了彭总的警卫员身边,这不是虚构的,而是实实在在的史实。”此时,国内话剧舞台上,尚无一部解密类题材的剧目,她钦佩小说的情节跌宕起伏,舞台表现力极强。

而后,这部戏被列为太原市纪念中国人民抗战胜利70周年重点剧目正式启动。

2015年春节期间,全团演职人员人手一册原著,年轻人在开卷品读中走近历史,揣摩人物。与此同时,沉石与曹熠正在着手剧本创作。他们打乱小说原有的叙述结构,从繁杂的历史事件中,梳理出几组重要的人物关系,捋出最富戏剧性的故事情节,五易其稿。

3月中旬,《谍杀》剧组亮相,进入全面排练阶段。4月24日至25日,太原解放纪念日,该剧首次与广大观众见面。

历史是最大的“罗生门”。

英国哲学家科林伍德说:“一切历史都是艺术,因为讲故事是一种艺术,但讲真实的故事却是历史。”

6月6日晚,我坐在北京首都剧场里,目睹惊心动魄的历史一幕幕闪过。在饱满的剧情中,正义与邪恶殊死搏斗、善良与残暴激烈较量、爱欲与情仇纠缠厮杀。剧终时,我一激灵:“魔高一尺,道高一丈”的智慧和力量,这不正是中国人面对凶残敌人的一种顽强不屈的精神吗!

美丽的蝴蝶在哪里徘徊:险与美,互藏着对方,山岩般的内在角力。

与枪林弹雨、血肉横飞的正面战场的壮阔雄浑相比,《谍杀》编剧执着地选择了一条类似“虎跳峡”的奇险之境。然而,正因其奇险,方显英雄本色。他们“试用战颤的手指去弹深渊之门”。

小说是引起想像的艺术,而戏剧是引起感觉的艺术。在这一点上,“逼真性”高于“真实性”的地方在于,它能够通过对于事件的异常组合,显现生活的内在本质和普遍规律。

改编成剧的《谍杀》,用了群像式结构,彭德怀作为人物角色,自始至终没有登场,哪怕只是一个高大的背影。然而,他是整台剧的灵魂,无处不在,贯穿全场,赋予话剧强大的生命力。

世上事物,最危险的往往最美丽,最美丽的恰恰也最危险。险与美,互藏着对方。

一只美丽的蝴蝶在哪里徘徊?

剧中,“蝴蝶”成为危险与美丽加身的托物,引出一条富有戏剧张力的情节线索。“蝴蝶”既是剧中人,也是剧情扑朔迷离的意象。主创人员苦苦追逐着这只美丽的“蝴蝶”。

意象汹涌,著名媒体人彭俐甚至从这只“蝴蝶”,想到了庄周的“蝴蝶”。

亚里士多德说:“话剧没有冲突和突变是不可想像的。剧本必须在一个晚上演完,必须从所描写的冲突的结果中得出一个结论,一个艺术的实质,一个在我们面前喧腾的种种事件的结果。”

《谍杀》以惊奇开场,我们像霍金一样“宁愿要惊奇”!接下来悬念不断,层层悬念扑朔迷离,有时像闪电,短促而撕裂。

莎士比亚戏剧许多华丽的独白,都出现在夜里。《谍杀》中,几乎所有的人都在暗处,犹如夜晚一般。剧作家说,夜晚是唤起内在精神力量的时刻,夜晚同样还是魔鬼出没的时刻。阳光退隐之处,所有被遮蔽的事物都将浮现,所有被压抑的情感都将爆发。所以,夜晚无疑是属于戏剧的。喜剧和悲剧、正剧和闹剧,无一例外都钟爱黑夜。

一切较量与角逐都在暗夜中进行,这是《谍杀》编剧的高明之处。将人物心理暗夜的戏份做到足够,加之无场次多段叙述的交织,场景忽明忽暗的不断切换,整出剧呈现出惊险蒙太奇的效果。因此,有学者也称,这是一部“希区柯克式的红色经典”。

在6月7日召开的话剧《谍杀》研讨会上,原解放军艺术学院院长陆文虎借用法国思想家卢梭的话说:“剧院是为人民建立的,只能根据对人民的影响去判断它们的优劣。”在这样的大背景下,推出这样一部剧是顺应了时代的需要;中国国家话剧院《国家话剧》主编颜榴从话剧本体出发,表达影视化对话剧是一种伤害和干扰的观点。专家学者见仁见智,畅谈本剧引发的诸多思索。

华彩桥段:透露了戏剧的主旨,忠诚与背叛。

一束暖光照着马厩,那里好像跪着一个人。我们在戏外,仿佛以上帝的视角看人生。

光渐渐亮了些,我看清那是被关了禁闭的警卫员张大铁。他在深深的懊悔中,发出心灵的颤音:俺没有泄密,俺没有透露彭总的地点。俺张大铁跟着彭总就是铁心一块!

早晨,彭总几点醒,醒后他干什么,只有俺知道;他打起电话来,每次布置战斗任务都很细,讲话都扯着嗓子,放下电话,他要喝一大缸子水,也是俺端给他;中午,彭总累了,总要在椅子上靠一会儿,俺瞪大眼睛站在他面前。

都怪俺!俺想用警卫战士张大铁的胸膛,让她靠一靠歇一歇,俺没错吧?没错吧?

说实话,俺长这么大,还是头一回有人对俺这么好……

她陪俺说说悄悄话,俺的心都要跳出来了。俺没错吧?没错吧?不,错了!错了!没想到啊,俺张大铁头一回喜欢的女人,竟是个要俺刺杀彭总的特务!她是个特务!天哪!

这场戏堪称全剧的华彩段落,张大铁的内心独白是最具话剧本体的桥段。随着剧情的深入,“没错!错了!”在他拧巴的心理流中,无形泄露了戏剧的思想:忠诚与背叛。

此时,谁在唱诵一曲战士的忠诚之歌?歌的调子含有一丝“苦”的悲色。

全场无一人走动,再静一点,就会听见人们的心跳声。我们已进入剧情,被人物命运缠绕的我们,已经变成了这样的状态:“我们的头随剧中人的头在空中飘飞,我们的眼睛变成了他们的眼睛,我们的大脑思维已被他们所控制,我们的想像力得到充分拓展,我们的情绪随别人的起伏而起伏,心跳随别人的加快而加快。我们还是我们,但我们已不是我们。”

诗性尾声:群像融入群山,化为血肉铜墙铁壁。

波澜壮阔的抗日战争是一部史诗,《谍杀》如史诗中的变奏。

最后一场,太行山悬崖处,日军间谍芳子与众八路军对决式的独白,呈现了一个诗性的回旋,让观众绷紧的心弦和情绪得以舒缓,思绪向更恢廓的空间延展。

汤达奇:你们扬言10天可以拿下上海,中国军队坚守了3个月。你们扬言3个月内战胜中国,中国军队却以艰苦卓绝,经历14年血与火的抗争,进行了惨烈悲壮的顽强坚守。

芳子:我们的飞机就在天上。

赵悦民:别忘了,在中国的大地上,中国人民从来都有不屈的精神和脊梁。你抬头看看,屹立在中国大地上的太行山,你们的飞机大炮算得什么!

邱强:中国人民和中国军队顽强坚守,一个古老的民族迸发出无穷的勇气和力量。从“九一八”事变起,中国军民对日本法西斯的抵抗一刻也没有停止过。我们脚下的每一寸土地可以作证,太行山可以作证,中国人民为抗日战争和世界反法西斯战争的最后胜利,一定坚决战斗下去!

汤达奇:就算牺牲在这里,我们也完成了任务,人民会记住我们。你看吧,我们的身后是巍巍太行,是誓死抵抗日军侵略的八路军!

……

铿锵的政论色彩的大段对白,携雷挟电充满英雄气概,舞台顷刻间灿若霞光。

剧至尾声,纱幕落下,在微弱的电台声音下,回响起彭德怀那熟悉的湖南湘潭口音,这是一封发给冈村宁次的电文——

在我得知,你用暗杀的手段,派出伪装八路军的益子挺进队来暗杀,派出训练有素的别动队来偷袭,派出3万军人来围剿,最后还派出潜伏在八路军总部的特工来向我行刺,可见你的疯狂与丧失人性的兽性!我彭德怀个人生死,毫不足惜,经过血与火的洗礼,八路军将为民族解放,继续战斗在华北大地、太行山巅,八路军将率领抗日将士掀起一个全民的抗日游击战,直到彻底打败灭我种族、杀我父母的日本帝国主义!直到胜利那一天!

掩隐在历史深处的声音,像蕴藏于太行山的地火,听来气血翻涌,禁不住动情咏叹:“谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

那一刻,我想到了深压巨石底下的一把青铜剑,撬开石头,那剑“噌”地挺直了。

看哪,一群“圣洁的演员”:跨越年代,他们找寻回来那些记忆。

拂去尘埃,历史的脉象在这一刻显现,历史在舞台上散发芬芳。

当代著名戏剧家彼得·布鲁克在他《空的空间》书中,有一句经典的语录:“一个演员,在众人的注目下走过空荡的舞台,就已经是戏剧了。”

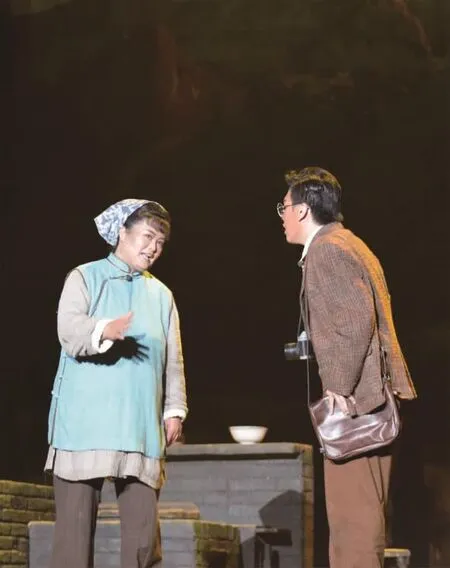

在众人注目下走过舞台的,是这样一群充满激情活力的演员:汤达奇的扮演者郑撼天,80后;小香妹的扮演者闰亭娜,80后;张大铁的扮演者廉栋,90后……

为了走过舞台这一刻,他们在团长韩林和导演王延松的率领下,深入太行山,重走编剧沉石的勘察线路。翻阅太行山的皱褶,叩问十字岭的叠嶂,品尝砖壁村金黄的小米粥……跨越时空,枪炮呼啸犹闻在耳,他们获得了空前的激情与灵感。那些感动和顿悟,一起化为人物角色的血肉和精魂。

戏剧是人类性情的天籁,在传媒高度发达的当今,凭借什么吸引和征服观众?“此时此地,我们在一起”式的心灵沟通和情感传递,而这一切都离不开演员的出色表演。

戏剧家格洛托夫斯基几乎将戏剧的一切,都归结在表演者身上。他对戏剧的要求只是“圣洁的演员”。

瞧啊,“圣洁的演员”!那种匍匐于世俗名利场中的所谓明星大腕,显然不配“圣洁”的称谓,无力承担艺术使命。

记者踏访《谍杀》剧组排练,看到全团50多人蜗居一处面积仅800平方米的老旧院落里,甚至连个像样的排练场也没有。

话剧团党支部书记李春裕发出与文艺家共鸣的声音:坊间,一些所谓的先锋实验、青春剧、穿越剧,一次次轻佻地整蛊着中国戏剧之心。越是喧嚣的时刻,戏剧的选择和趣味无不考验着戏剧人的艺术追求和戏剧理想。

他们像捍卫神圣领土一样,坚守一条底线:不低俗、不媚俗、不庸俗,在搏击市场风浪中荡涤灵魂,丰满羽翼。

当《谍杀》年轻演员的内部情感被艺术理想照亮,他们演活了人的真正性格和命运,舞台也因而精彩芬芳。

戏剧,生活的一面镜子:给时代和社会,看一看自己的形象和印记。

旗帜上的血已风干,我们唱着“暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣”,然而,历史的天空斗转星移,眼前那些飞扬的一个个鲜活面容,从未离开过我们的视线。

习主席赴莫斯科出席卫国战争胜利70周年庆典之际,他在署名文章中引用俄罗斯著名历史学家克柳切夫斯基的话:“如果丧失对历史的记忆,我们的心灵就会在黑暗中迷失。”

是的,“剧院,是一个民族当众进行思考的场所。”同时,剧院也是唤醒记忆的地方。唤起历史记忆,需要包括戏剧在内的多种艺术形式接近历史、沟通历史,甚至抵达历史的锐痛和盲点。

如果我把观看《谍杀》的感受,和徐克电影《智取威虎山》作比量,那我只说出了一种“愉悦”,《谍杀》给予人们感情上的冲击,和对人性的思考远远强烈得多。

好的话剧,总令坐在剧场的我不由得思考:“人类,怎么发明了戏剧?”“人为什么需要戏剧?”“为何说话剧艺术是其他艺术不可替代的?”

这时候,卢梭总会在遥远的云端打量我们,微笑着发话:“我只知道有三样武器,靠它们可以影响人民的风尚:法律的力量,社会舆论的威力和娱乐的吸引力。但是,法律是不许进入剧院的,只要允许一点点强制的存在,剧院就由娱乐变成惩罚。社会舆论不依靠剧场,因为剧院本身不仅不向观众发号施令,而且它自己还应听命于观众。”

莎士比亚也通过他的剧中人物,道出戏剧创作的目的:“给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”

如果说,戏剧从没有过去,只有当下,这也许便是戏剧存在的当下意义!

仲夏之夜,文艺评论家朱红梅这样描述她那晚的观剧情景:“演出结束,我随着依依不舍的观众人流走出剧场。夜色已深的京城,雨后初霁,清爽惬意,真是一个美丽的世界!身后大幕已徐徐落下,刚才的激战与厮杀恍如隔世,身前身后的两个世界,好像无关,其实有关。”

而我想的是,戏里戏外,意义指向那最真最美的,那不可须臾或缺和弥足珍贵的……

(本文转载自《解放军报》)

(责编:于小军)