自我接纳:概念、测量及影响

2017-12-23孙灯勇卢碧丹

孙灯勇 卢碧丹

(1武汉理工大学心理健康教育中心,武汉 430070;2中国地质大学,武汉 430074)

自我接纳:概念、测量及影响

孙灯勇1卢碧丹2

(1武汉理工大学心理健康教育中心,武汉 430070;2中国地质大学,武汉 430074)

自我接纳意味着一个人接受他自己所有积极和消极的方面,是理解心理健康的一个重要概念。研究表明,沉思、催眠、社会支持等对自我接纳产生影响,自我接纳对个体的心理健康、主观幸福感、生活满意度、情绪、自尊、人际关系等具有显著影响。然而,纵观已有研究,有关自我接纳的界定、影响机制等方面还有待深入探讨。

自我接纳;沉思;心理健康

1 引言

随着时代的发展和社会的进步,人们越来越关注自己的内心世界,心理健康受到极大重视。自我接纳(self-acceptance)是影响个体心理健康的一个重要因素,自我接纳的概念被广泛应用于心理咨询与治疗领域,心理学家G.W.Allport第一次提出自我接纳的概念。自我接纳与自我概念紧密相关,自我接纳来源于个体形成成熟的自我概念,但两者各有区别,自我概念是对主体我以及客体我的一种认知,而自我接纳则是对主体我以及客体我的一种态度。自我接纳是一种健康的自我态度,帮助个人以适当的方式评估和看待自身效率高和效率低的两个方面,并把效率低作为自己人格的一部分,自我接纳意味着一个人接受他自己所有积极和消极的方面。大多数心理学家和心理健康专家认为,自我接纳是心理健康和调整标准的重要特征之一[1]。本文在对国内外心理学界有关自我接纳的研究文献进行较详细梳理的基础上,对自我接纳的概念、影响等进行较详细的阐述,并对未来的研究方向进行一些探索。

2 自我接纳的界定

自“自我接纳”概念被提出后,不同研究者对自我接纳进行了诠释。然而,研究者们在什么是被接受的“自我”以及接受的本质上有着不同的见解。

理性情绪疗法的创始人Ellis提出了无条件的自我接纳(unconditional self-acceptance),侧重于认知方面。Ellis从疗法的操作上对自我接纳进行定义,并认为“自我接纳意味着个体完全和无条件地接纳自己,无论自己的行为表现是否是明智的、正确的或适当的,以及他人是否赞成、尊重或爱自己”。无条件的自我接纳意味着评估自己的行为,而不是评估自我价值。人们看重自己,只是因为他们活着,而不是因为他们做了多么伟大的事情,个体完全无条件地接受自己且不去评价和衡量自己[2]。Ellis强调自我接纳的个体能够看到自我的不完美之处。面对这些不完美,个体表现出来的不是抱怨,而是客观接纳的态度。

Carson和Langer对自我接纳的定义侧重于自我评价,认为自我接纳的一个重要方面是有能力和意愿让别人看到自己的真实自我,另一个更重要方面是适当的自我评价[3]。个人要根据自己的需要和经验客观地对待别人的评价,而不是根据所谓的“客观真理”,自己如何看待自己和别人如何看待自己同样重要。自我接纳是一种有意识的决定,个人作出决定时,他们对自己的生活负责,并意识到他们是在控制自己的决定,创造自己的个人世界。当他们用心地看待世界和自己时,他们便能够无条件地接纳自己。Williams和Lynn也认为自我接纳是一个人接受他/她自己所有积极的或消极的方面,适当地评价他/她自己的优点和缺点,并接受性格中所有的消极方面[4]。

人本主义心理学家从自我实现的角度来定义自我接纳,侧重于情感方面。如马斯洛提出人类的需要层次理论,人类需要的最高层次是自我实现,实现个人潜能。正是在这个层面上,马斯洛认为,一个人能够实现自我接纳[5],自我接纳通过自我实现而产生,这是自我发现和发展的结果。 Rogers认为,当一个人在内心接纳自己时,与他人的关系有可能得到改善。以来访者为中心的治疗表明,自发的洞察力和自我理解在其他类型的治疗中是缺乏的。Rogers认为,洞察涉及四个要素:一是接受一个人的冲动和态度,消极的冲动和态度通常是之前负性经验的结果;二是以个体与他人之间新建立关系相对应的方式来对待他人;三是对自我的接受和理解,使对现实的重新认识成为可能;四是计划新的和更令人满意的生活方式,实现自我[6]。May同样认为自我接纳是个体不再以社会的要求来行事,且接纳她/他现在的样子或即将变成的样子,不接纳自己导致限制或消除自由[7]。

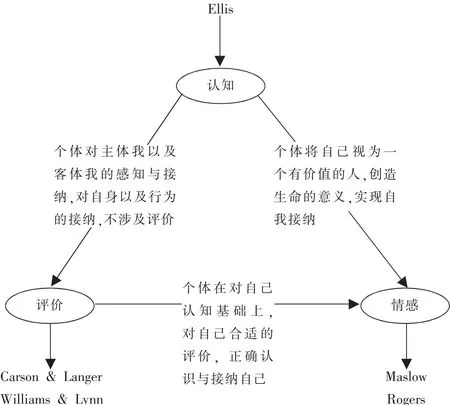

不同的研究者基于自己的理论假设对自我接纳分别给出了自己的解释,主要集中于个体对“自己的认知、情感和评价等方面,具体见图1,基本认为自我接纳是能够客观的看待自己,接纳自己的身体情绪、情感以及经历,接纳自己的外在行为和内在品质,能正视和欣然接受自己现在的一切,将自我价值建立在自我认可的基础上,将自己视为一个值得尊重和欣赏的人。

图1 不同研究者对自我接纳界定的联系和区别

3 自我接纳的测量

自从自我接纳概念被提出后,研究者们开始探讨如何测量自我接纳。目前,对自我接纳的测量主要采用以下几个量表。

自我及他人接纳量表(Expressed Acceptance of Self and Others Scale)。Berger的自我及他人接纳量表是一个自陈量表,由64个题目组成,其中有36道题目测量自我接纳,28道题目测量接纳他人。研究表明,该量表的聚合效度高达0.90,内部一致性系数在 0.75~0.89 之间[8]。 Berger的研究还支持了该量表的同时效度(concurrent validity),显示了自我接纳与精神病理学指标的负相关关系[9]。

加利福尼亚心理调查表 (California Psychological Inventory,CPI)。整个CPI是基于明尼苏达多项人格调查表形成的,CPI中的许多项目采取直接使用或改写MMPI的项目。虽然MMPI测试旨在评估失调的程度,但CPI是在一个正常的范围内测量人格和人际特质。原来的CPI包含480个是—否的题目有18个分量表[10]。CPI已经被修订过好几次,内容有所更新并删除了与医疗相关的项目。CPI被证明是一个可靠的量表,重测信度系数分别为0.60和 0.74,内部一致性系数范围从 0.51 到 0.58[11]。

个人取向调查表(Personal Orientation Invento ry,POI)。POI是自我接纳的另一个自陈量表,由150对是—否题组成,用来衡量幸福感、心理健康自我实现[12]。虽然有大量的研究使用POI,但很少有研究特别调查POI的心理测量学特性。有研究表明,在大学生群体中,该量表一周后的重测信度高达0.77[13]。另有以男性囚犯为被试进行的研究表明POI的内部一致性为 0.58[14]。

自我接纳问卷 (Self-acceptance Questionnaire简称SAQ)[15]。SAQ由国内学者丛中、高文凤编制,该问卷共16个项目,包括自我评价 (self-evaluation,SE)和自我接纳(self-acceptance,SA)两个因子。SAQ及其SA和SE因子具有较高的内部一致性(Cronbach α 系数为 0.85~0.93)。 问卷得分越高,自我接纳程度越好。

无条件自我接纳问卷 (Unconditional Self-acceptance Questionnaire,USAQ)。Chamberlain和 Haaga编制了由20个题目组成的测量自我接纳的自陈问卷,被试对每个题目的反应依据每个陈述与自身的符合情况在7点量表上进行,1代表“非常不符合”,7代表“非常符合”,该问卷具有较好的内部一致性(a=0.72)[16]。 在随后的研究中,两位研究者又对无条件自我接纳问卷中与其它测题呈现负相关的三道题目的措辞进行了修改,修订后的无条件自我接纳问卷内部一致性更高(a=0.86)[17]。

总的来说,Berger所编制的自我接纳量表主要偏向于认知方面,测量对自己以及对他人的认知;Gough的CPI主要偏重于人格和人际特质方向;POI主要偏向从心理健康角度来测量自我接纳;SAQ能有效地区分自我接纳的程度差异,在人格评定中具有广泛的应用价值;USAQ则主要反映的是无条件自我接纳的哲学观念,以理性情绪治疗理论中所描述的定义编制题目,测查自我接纳程度。

4 自我接纳与其他变量的关系

研究者们对自我接纳和其他变量之间的关系也非常感兴趣。影响自我接纳的因素有哪些?自我接纳对个体心理以及行为有什么样的影响?哪些变量起着中介或调节的效应?一些研究分别采用问卷或实验的方法进行了探讨。

4.1 影响自我接纳的因素

从已有研究来看,影响自我接纳的因素主要包括个体特质、人际、环境等。从个体层面来看,个人的一些特质和行为会对自我接纳的程度产生影响。沉思(rumination)是一种神经质的自我关注,包括长期地关注自我的消极方面,沉思可能会增加一个人消极的自我观念和降低对自我的认可。最近的研究表明,沉思与自我接纳负相关,倾向于沉思的人报告出更低的自我接纳水平,自我反省被认为与提高自我接纳正相关[18]。完美主义者有条件地接受自己。当不能达到个人标准,或者工作不够努力和没有朝着目标奋斗时,完美主义者往往认为自己是毫无价值的。在完美主义测量成绩上获得较高分者伴随着较低的无条件自我接纳和更高的挫折感,无条件自我接纳在完美主义与抑郁之间起着中介的作用[19]。完美主义通过无条件的自我接纳与沉思和自我宽恕间接相关[20]。 另有研究发现,正念(mindfulness)与自我接纳呈正相关,正念训练有助于培养自我接纳,特别是非评判性地接受思想、情绪和身体感觉[21]。

从人际层面来看,人际交往、人际互助对自我接纳产生一定影响。有研究表明,作为一个成年人,从同行、合作伙伴或工作的同事那里接受到无条件的支持,可能会形成一个缓冲区,弥补自己儿童时期的不良经验,并在生命后期促进自我接纳水平的提高[22]。朋友关系在青少年的自我接纳程度上有重要作用[23]。

从环境层面看,家庭环境和社会环境对自我接纳产生影响。研究表明,大学生的自我接纳和家庭关怀度存在正相关,提高家庭的适应度、合作度、情感度、亲密度等有助于提高大学生的自我接纳[24]。父母的情感温暖会促进个体的自我接纳[25]。还有研究表明,大学生活和大学教育在个体自我接纳的发展中起着重要的作用。在关心个人特点和态度的大学教育中,大学生认识到他们自己的特点,找机会与别人接触以及在大学环境中建立亲密的关系,这样,他们就可以发展自我意识,接受自己的特点。与他人交往及接受社会支持有助于个体的自我接纳,大学生活和大学教育所提供的环境和机会,能够帮助个人发展自我接纳[26]。

从心理治疗角度来看,一系列心理治疗技术可以有效提高自我接纳水平。研究表明,不能自我接纳的原因之一是无法接受过去的错误、事实或感知;第二个影响自我接纳的因素是因为害怕犯错误而不敢进行目前的行为。自我尊重和自我接纳也可以通过与同龄人相比而受损[3]。另有研究表明,自我接纳团体辅导对提升特殊群体学生的自我评价和心理健康水平起到积极促进作用[27]。还有研究表明,催眠可以作为一种促进无条件自我接纳的辅助手段。接受他人是真正的无条件自我接纳必不可少的因素,就其本质而言,无条件的自我接纳与自我功能失调模式相对立。无条件的自我接纳,除了明确的、理性的思考外,还包括自我图式和内隐认知加工,这使得催眠成为提高无条件自我接纳的一种辅助手段。将“无论我说了什么或做了什么,我仍然是一个有价值的人”这种思想纳入认知行为治疗(cogni-tive-behavioral therapy,CBT)辅助催眠工作[28]。 催眠团体辅导有助于大学生提高自我接纳程度和心理健康程度[29]。

4.2 自我接纳的影响

自我接纳是理解心理健康的一个重要概念。有研究表明自我接纳始于童年,在青春期达到高峰,接纳自己的人知道自己并不完美,承认自己的缺点和局限性,但也不屈服于自卑感。自我接纳的人能够建立健康的人际关系,这是一种健康的人格特征[30]。目前,已有研究主要围绕着自我接纳对个体心理健康、心理治疗效果而展开。

自我接纳对心理健康具有影响。大量研究表明,高水平的自我接纳与焦虑[31]、抑郁倾向(潜在的状态)[16]显著负相关,与更高水平的积极情绪,如希望、喜悦和兴趣显著正相关[32]。自我接纳在心理适应与心理健康之间起着完全中介的作用,心理适应通过促进自我接纳而抑制其心理健康风险,自我接纳水平在一定程度上影响着心理健康水平[33]。接纳代表情绪的平静,伴随着放弃去找回失去或被带走东西的努力。当一个人客观地接纳他/她自己,而不是责备或批评自己,将更容易保持内心的平静[34]。正念(mindfulness)与心态平和有显著正相关,自我接纳在正念与心境平和的关系中起中介作用[35]。还有研究表明,高水平的正念与更多的自我接纳和更高水平的主观幸福感显著相关,更多的自我接纳与高水平的主观幸福感和更多的宽容别人相关。自我接纳在正念与主观幸福感之间起中介作用。高自我接纳是影响正念与主观幸福感之间关系的一个重要因素,提高自我接纳能力是提高主观幸福感的一种有效方法[36]。还有研究表明自我接纳在同性恋的歧视和困扰中起着中介作用,对同性恋的歧视,不管是赤裸裸的还是微妙的,都会通过自我接纳导致心理困扰,当同性恋者内心接纳了他人对同性恋的歧视,将会导致更多的心理困扰[37]。缺乏自我接纳是饮食紊乱和肥胖的一个主要因素,可能会导致一种负面的身体意象的出现[38]。

自我接纳对心理治疗具有影响。自我不接纳的特点是感到没有价值、机能不全、抑郁、自责和自我憎恨。这些感觉阻碍了动机,抑制了积极的行为,并导致了康复和调整的困难[39]。在心理咨询与治疗中,咨询师帮助来访者认识自我、接受自我,以促进来访者实现自我与现实的平衡。有研究表明,具有较高水平自我接纳的人不太可能沉湎于自我的消极方面,自我接纳可以帮助当事人通过治疗干预,提高自我认同,减少沉思和增加反省[40]。还有研究表明,患类风湿关节炎患者的无条件自我接纳与心理焦虑、躯体焦虑、自动负性思维呈负相关。这些患者表现出更高程度的焦虑和自动负性思维,并且伴随着无条件自我接纳的减少。通过干预,可以减少患者的焦虑和抑郁程度,并间接地改善患者的生活质量[41]。无条件的自我接纳使情绪激活的威胁变小[28]。

5 小结与展望

研究者们围绕着自我接纳概念的界定、影响因素,以及自我接纳对个体心理、行为的影响进行了大量的研究。一系列的研究表明,自我接纳有助于个人主观幸福感、生活满意度、自尊等的提高,自我接纳是健康人格的重要组成部分。但是,纵观自我接纳的有关研究,还有一些需要深入思考的地方。

特质与状态问题。从目前已有的研究来看,研究者们并没有深入探讨自我接纳这一心理现象是一种心理状态,还是一种心理特质?自我接纳是生物起源,随着年龄的增长而获得,还是社会起源,在社会环境中发展而来?Peterson和Seligman认为自我接纳是一种积极特质,有助于个人取得成就,不因其他人的任何行为而减少或消失[42]。依据这一定义,自我接纳应是一种心理特质,具有稳定性。生活中我们可以经常看见有一些人无论是获得成功还是失败,都不会因此而过度兴奋或沮丧,也有一些人会因自己的成就而对自己更满意或因失败而对自己更失望从这方面看,自我接纳更倾向于是一种特质,具有明显的个体差异。同时,从已有的相关研究结果来看自我接纳在一些变量之间起着中介效应的作用,如自我接纳在完美主义和抑郁之间起着中介作用。既然起着中介的作用,说明自我接纳随着前因变量的变化而发生着变化,也就是说自我接纳是一种心理状态。自我接纳是一种特质,还是一种状态,或者说既有特质性活力又有状态性活力,还有待进一步探讨。假如自我接纳是一种状态,那么如何采取措施来提高个体的自我接纳水平,并进而促进个体的心理健康和主观幸福感是非常重要的。但是,假如自我接纳是一种特质,那么通过提高个体的自我接纳来促进心理健康和主观幸福感,在很大程度上似乎是一种徒劳。

自我接纳的测量。目前测量自我接纳的问卷很多,Berger所编制的自我接纳量表主要偏向于认知方面;CPI和POI量表都是以自我接纳和心理健康的关系为基础编制而成;USAQ使用较多,但USAQ主要反映的是无条件自我接纳的哲学观念,且是以理性情绪治疗理论中所描述的定义编制题目,来测查自我接纳程度。以上一些量表在测量自我接纳时,主要通过测量自我接纳的认知、评估以及考察自我接纳与其它变量之间的关系,偏重点各不相同。通过这种方式所得结果是否真正测量了自我接纳本身还有待研究。自我接纳是单一维度还是多维度的结构,也还需探讨。另外,针对不同群体、年龄阶段的自我接纳问卷较少。有研究表明SAQ特别适合我国视觉障碍者自我接纳的评估[43],但对其他群体测量的信效度则有所降低。还有研究表明,残疾人的自我接纳与情感支持有显著正相关[44],但也有研究发现口吃者的自我接纳与情感支持没有显著关系[45]。口吃者属于残疾人中的一种,对口吃的接纳与接纳其他障碍的社会心理因素相似,这两个研究采用的是相同的问卷,但得出了不同结果,那么是否是因为问卷有适用对象的原因呢?如此有共同性的群体,采用同一问卷尚且得出不同结果,那么不同类型的群体是否更应该采用以该群体特点为主的问卷呢?

自我接纳的跨文化研究。由于文化背景以及宗教信仰的差异,自我接纳的发展状况和影响因素可能存在很大的不同。Roy等研究表明,泰国佛教徒与美国基督徒残疾人自我接纳的影响因素有显著差异:泰国佛教徒自我接纳中精神健康、年龄、诊断出残疾后的时间,以及性别是显著的贡献变量;美国基督徒对残疾的自我接纳的显著预测因子包括希望、精神健康、诊断出残疾后的时间[46]。Xu等的研究发现,在中国被试中自我接纳与心境平和有显著相关[36]。中国社会奉行集体主义文化,整个文化更多地考虑他人以及集体的感受和利益,可能更少关注内心。但像美国等西方国家,更多地关心个性的发展,自我接纳的影响因素便会与我国有很大的区别。不同国家以及不同宗教信仰的个体自我接纳水平及影响因素各不相同,因此自我接纳的文化差异有待进一步探讨。

自我接纳的影响因素。自我接纳的发生是否主要依靠个人意愿?社会环境在其中起着怎样的作用?自我接纳是对自己和自己经历持正面态度的能力,在这个过程中自己的力量和环境所起的作用分别是怎么样的?不同个体的力量又是否相同呢?Takan等人研究发现,沉思与自我接纳负相关,自我反省被认为与提高自我接纳有关,这表明自我接纳与个体有关[18]。但另有研究表明,大学生活和大学教育所提供的环境和机会,会帮助个人发展自我接纳[23],说明自我接纳与环境有关。个人和环境对自我接纳都有影响,但其重要程度和作用机制还需要进一步探讨。一个自我接纳程度高的个体,在经历了一系列的挫折之后,还是否继续表现出自我接纳呢?具有不同人格特质或气质的个体,自我接纳是否存在显著性差异?个体不同的经历、认知风格、归因倾向等是否也会影响到个体的自我接纳,还有待进一步的探讨。群体不同,自我接纳的影响因素也不相同。Yahne研究发现,女性的受教育程度和自我接纳呈显著负相关,受过高等教育的女科学家在自我接纳上的得分反而很低[47]。Long的研究也发现,女科学家的自我接纳得分显著低于其他专业人士和大学生,且女性相比于男性更难提升自我接纳水平[48]。Grayson通过对残疾人的研究发现,自我接纳有身体、社会和心理的基础。身体上,接纳与残疾的来源、并发症和残疾的预后有关;从社会的角度来看,接纳与就业、住房和家庭关系等现实因素有关;心理上,接纳与是否因为残疾而造成的严重情感症状有关[49]。那么男性与女性、不同专业个体以及健康个体与残疾人的影响自我接纳的因素是否不同,这些都需要进一步研究。大量研究表明,自我接纳对个体心理健康有重要影响。张书琴等人研究表明,自我接纳与心理健康密切相关[50];张晖等人研究表明,自我接纳在心理适应与心理健康之间起着完全中介的作用[33];Stankovic等人研究发现,自我接纳是完美主义与抑郁的中介变量[19]。那么自我接纳是直接影响心理健康亦或作为中介变量间接影响心理健康,自我接纳对心理健康的影响,是否只局限于心理上的变化,或是有生物学依据而导致心理变化,这些问题还需要进一步探讨。

1 Maslow A H.Motivation and personality.Oxford:Harper& Row.1954: 11-15.

2 Ellis A.Reason and emotion in psychotherapy.New York: A Birch Lane Press book.1994: 23-50.

3 Carson S H, Langer E J.Mindfulness and self-acceptance.Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2006, 24(1): 29-43.

4 Williams J C, Lynn S J.Acceptance: An historical and conceptualreview.Imagination, Cognition and Personality, 2010, 30 (1): 5-56.

5 Maslow A H.A theory of human motivation.Psychological Review, 1943, 50: 370-396.

6 Rogers C R.Client-centered therapy.Boston, MA:Houghton Mifflin, 1951.

7 May R.The discovery of being.New York, NY: W.W.Norton and Company, 1983: 58-70.

8 Sheerer E T.An analysis of the relationship between acceptance of and respect for self and acceptance of and respect for others in ten counseling cases.Journal of Consulting Psychology, 1949, 13 : 169-175.

9 Berger E M.Relationships among acceptance of self,acceptance of others, and MMPI scores.Journal of Counseling Psychology, 1955, 2: 279-284.

10 Gough H G.California psychological inventory.Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1957: 30-35.

11 Megargee E I.The California psychological inventory handbook.San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1972:12-17.

12 Shostrom E.An inventory for the measurement of selfactualization.Educational and Psychological Measurement, 1964, 24: 207-218.

13 Shostrom E.Personal orientation inventory manual.San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Service, 1966.

14 Silverstein A B, Fisher G.Internal consistency of POI scales.Psychological Reports, 1973, 32: 33-34.

15 丛中,高文凤.自我接纳问卷的编制与信度效度检验.中国行为医学科学, 1988, 8(1): 20-22.

16 Chamberlain J M, Haaga D A F.Unconditional selfacceptance and psychological health.Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 2001a,19(3): 163-176.

17 Chamberlain J M, Haaga D A F.Unconditional selfacceptance and responses to negative feedback.Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy,2001b, 19(3): 177-189.

18 TakanoK, SakamotoS, TannoY.Functionaland dysfunctional self-focus, self-acceptance, and self-disclosure.The Japanese Journal of Personality, 2012,21(1): 12-22.

19 Stankovic S, Matic M, Vukosavljevic-Gvozden T, et al.Frustration intolerance and unconditional self-acceptance as mediators of the relationship between perfectionism and depression.Psihologija, 2015, 48(2):101-117.

20 Lee J D, Katherine A E, Catherine J L, et al.Explaining the link between perfectionism and self-for giveness: The mediating roles of unconditional self-ac ceptance and Rumination.Individual Differences Re search, 2014, 12(3): 101-111.

21 Thompson B L, Waltz J A.Mindfulness, self-esteem and unconditional self-acceptance.Journal of Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy, 2008, 26(2)119-126.

22 WeinsteinN, RyanW S, DeHaan C R, eta Parental autonomy support and discrepancies betwee implicitand explicitsexualidentities: Dynamicso self-acceptance and defense.Journal of Personality an Social Psychology, 2012, 102(4): 815-832.

23 Aynur B A, Remziye C.Analysis of self-acceptanc and friend relationships of adolescents attending hig schools.The International Journal of Learning, 2010 17(6): 187-195.

24 何桂华,黄财英.大学生自我接纳与家庭关怀度的相关研究.中国健康心理学杂志,2009,17(5):582 584.

25 马素红,王娟.教养方式与社交焦虑的关系:自我接纳的中介作用.中国健康心理学杂志,2015,23(6)899-901.

26 Aykut C A, Ceyhan E.Investigation of university stu dents’ self-acceptance and learned resourcefulness:longitudinal study.Higher Education, 2011, 61 (6)649-661.

27 刘凌霜.高职特殊群体学生自我接纳团体辅导的实验研究.中国健康心理学杂志, 2013, 21(2): 221-224.

28 Milburn M C.Cognitive-behavior therapy and change Unconditional self acceptance and hypnosis in CBT JournalofRational-Emotive & Cognitive-Behavio Therapy, 2011, 29(3): 177-191.

29 张亚,徐光兴.团体催眠辅导在提高大学生自我接纳程度中的应用初探.心理科学,2006,29(1):236 238.

30 Statman D.Self-assessment, self-esteem, and self-ac ceptance.Journal of Moral Education, 1993, 22(1)55-62.

31 Cunha M, Pavia M J.Test anxiety in adolescents The role of self-criticism and acceptance and mindful ness skills.The Spanish Journal of Psychology, 2012 15(2): 533-543.

32 Jimenez S S, Niles B L, Park C L.A mindfulnes model of affect regulation and depressive symptoms Positive emotions, mood regulation expectancies, an self-acceptance as regulatory mechanisms.Personalit and Individual Differences, 2010, 49(6): 645-650.

33 张晖,何凯,罗军,等.95后大学新生心理适应与心理健康的关系:自我接纳的中介作用.中国健康心理学杂志, 2016, 24(5): 762-766.

34 Prigerson H G,Maciejewski P K.Grief and acceptance as opposite sides of the same coin:Setting a research agenda to study peaceful acceptance of loss.The British JournalofPsychiatry: The Journalof Mental Science, 2008, 193(6): 435-437.

35 Xu W,Rodriguez M A,Zhang Q,et al.The mediating effect of self-acceptance in the relationship between mindfulness and peace of mind.Mindfulness,2015, 6(4): 797-802.

36 Xu W,Oei T P,Liu X,et al.The moderating and mediating roles of self-acceptance and tolerance to others in the relationship between mindfulness and subjective well-being.JournalofHealth Psychology,2016, 21(7): 1446.

37 Woodford M R, Kulick A, Sinco B R, et al.Contemporary heterosexism on campus and psychological distress among LGBQ students:The mediating role of self-acceptance.American Journal of Orthopsychiatry,2014, 84(5): 519-529.

38 Smith-Jackson T, Reel J J, Thackeray R.Coping with “Bad Body Image Days”: Strategies from firstyear young adult college women.Body Image, 2011,8:335-342.

39 Brillhart B.Predictors of self-acceptance.Rehabil Nurs,1986, 11: 8-12.

40 Boyraz G,Waits J B.Reciprocal associations among self-focused attention, self-acceptance, and empathy:A two-wave panel study.Personality and Individual Differences, 2015, 74: 84-89.

41 Paloʂ R, Vîʂcu L. Anxiety, automatic negative thoughts,and unconditional self-acceptance in rheumatoid arthritis:A preliminary study.ISRN Rheumatology, 2014: 1-5.

42 Peterson C, Seligman M.Character strengths and virtues: A hand-book and classifi-cation.Oxford: Oxford University Press,2004.

43 Zhang X,Wang A.Development of a psychosocial adaptation questionnaire for Chinese patients with visual impairments.J Clin Nur, 2011, 20: 2822-2829.

44 Li L,Moore D.Acceptance of disability and its correlates.The Journal of Social Psychology, 1998, 138:13-25.

45 De Nardo T,Gabel R M,Tetnowski J A,et al.Selfacceptance of stuttering:A preliminary study.Journal of Communication Disorders, 2016, 60: 27-38.

46 Roy K C, Alicia D B, Wilaiporn K.A comparison of self-acceptance of disability between Thai buddhists and American christians.Journal of Rehabilitation, 2015,81(1): 52-62.

47 Yahne C,Long V.The use of support groups to raise self-esteem for women clients.Jonrnal of American College Health, 1988, 37: 79-84.

48 Long V O.Masculinity, femininity, and women scients’self-esteem and self-acceptance.The Journal of Psychology, 1990, 125(3) : 263-270.

49 Grayson M.The concept of acceptance in physical rehabilitation.The Military Surgeon, 1950, 107: 221-226.

50 张书琴,关恒永,杨茜平.大学生的心理健康与自我接纳的相关性研究.中国实用医学,2007,24:35-36.

Self-Acceptance:Concepts, Measures and Influences

Sun Dengyong1,Lu Bidan2

(1 Centre of Mental Health Education, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070;2 Institute of Applied Psychology, China University of Geosciences, Wuhan 430074)

Self-acceptance is an important concept in understanding the development of psychological health.It is defined as an individual’s acceptance of all of his/her attributes, positive or negative.It is an important conception to understand mental health.A lot of research indicates that some factors have an important influence on self-acceptance, including rumination, hypnosis and social support, and so on.At the same time,self-acceptance has a significant impact on the individual’s mental health, subjective well-being, life satisfaction, emotions, self-esteem, interpersonal relationships, etc.However, some need to be studied more,including the definition of self-acceptance,the impact mechanism, etc.

self-acceptance; rumination; mental health

卢碧丹,女,硕士研究生。 Email:1803482439@qq.com