移入与回流:澳大利亚香港移民迁移趋势的转向与启示*

2017-12-20颜廷

颜 廷

(江苏师范大学 澳大利亚研究中心/华侨华人研究中心,江苏 徐州 221116)

大洋洲华人专题

移入与回流:澳大利亚香港移民迁移趋势的转向与启示*

颜 廷

(江苏师范大学 澳大利亚研究中心/华侨华人研究中心,江苏 徐州 221116)

移民研究;澳大利亚;国际移民;香港移民;移民回流

论文梳理了20世纪70年代至90年代初香港对澳移民潮的兴起与发展以及20世纪90年代以来香港对澳移民趋势的转向,分析了移民趋势转变的原因与影响。研究显示,香港对澳移民最早可追溯至晚晴时期,至20世纪80年代末90年代初达历史最高峰,此后,对澳年度移民人口急速下滑,且由澳回流香港移民数量稳步增长,乃至于逐渐超过香港对澳移民人口,从而造成香港与澳洲之间人口迁移格局发生重大转向。其背后既有香港经济发展、政府清廉度提升、香港回归等客观因素的影响,亦有移民个人因素的影响。澳大利亚香港移民迁移的变化,扭转了香港对澳人才流失的基本状况,提升了香港社会国际化水平,但也增加了香港民主治理与社会管理的复杂性。这一切,为中国内地国际移民管理及经济与社会发展提供了重要经验与启示。

第二次世界大战以来,经济全球化进程加速,全球人口迁移流动出现了新动向—近代以来从欧美发达国家与地区向亚非拉等发展中国家与地区进行殖民性迁移流动的基本格局,转变为从亚非拉等发展中国家与地区向欧美发达国家与地区进行经济性迁移流动。在这一轮全球化时代的国际人口迁移潮中,作为国际自由港及中西文化交汇点,香港社会深受冲击,大量人口外流欧美等发达国家。然而,20世纪90年代中期以来,香港人口外流趋势迅速减弱,从海外回流香港的移民人口则稳步增加,逐步改变了香港对外人口流失的基本局面。作为全球人口迁移潮流的一部分,香港与欧美发达国家之间人口迁移格局的变迁与逆转,是近代以来中国人口迁移的一个新现象,对于考察和研究全球中国移民问题,具有重要的启发性意义。近年来,内地国际移民出现了类似于20世纪八九十年代香港移民的新现象,即一方面,对外移民潮汹涌澎湃;另一方面,从海外回流的人口亦逐年攀升,使得内地国际移民局面愈加复杂。如何应对新时期中国内地国际移民潮流的变化及其影响,或许能够从香港移民迁移历史经验中得到一些启发和借鉴。澳大利亚一向是重要的传统华人移民目的国,备受香港移民青睐,其与香港之间的人口迁移流动频繁,代表性突出,故本文以香港移民为例,探讨其人口迁移问题及其启示。目前学界相关研究成果较为稀缺,①目前仅有少量学术论文涉及相关研究,如杨光:《二战以后从香港向澳大利亚人口迁移的历史变动及原因分析》,《人口与经济》1999年第1期;颜廷:《澳大利亚华人新移民离境与回流分析》,《东南亚研究》2014年第5期;颜廷、张秋生:《澳大利亚华人新移民回流:历史、现状与趋势》,《华侨华人历史研究》2015年第4期;颜廷:《移民与回流:近十余年澳大利亚华人与印度人移民跨国人口迁移比较研究》,《南亚研究》2016年第1期;李泽莹:《澳大利亚华人新移民之比较研究》,《东南亚研究》2016年第2期。对这一问题展开研究尤为重要。

一、20世纪70年代至90年代初:香港对澳移民潮的兴起与发展

20世纪90年代初之前,香港对澳大利亚移民历史大致经历了三个阶段的变迁。

(一 )种族主义时代的香港对澳移民

香港对澳移民历史较早,但人数并不太多。1841年英军占领香港时,当地仅有7450人左右,大多为靠海谋生的渔民,至1860年左右方因大量中国内地移民涌入而增至9.5万人。[1]故而当1851年澳大利亚墨尔本地区发现金矿大量华人赴澳时,香港虽为重要的中转地之一,然香港本地人赴澳者并不多。1901年澳大利亚第一次人口普查时香港人仅有167人,半个世纪后的1947年,亦仅增至762人。[2]

第二次世界大战结束后,为满足战后国民经济建设和工业发展对劳动力的迫切需求,澳大利亚启动了战后大规模移民计划,从1947年7月1日到1969年6月30日这二十余年间,共引进海外移民208.06万人,然因种族主义移民政策的影响,这些人绝大多数来自欧洲地区,其中香港移民仅9033人。[3]即便如此,还有许多人因无法忍受种族歧视而离澳返港,使得1971年澳洲人口普查时,香港人仅余5583人。[4]可见,从1947年至1971年,香港平均每年实际对澳移民仅约200人。但进入20世纪70年代以后,情况发生了很大变化。

(二 )20世纪70年代至80年代中期香港对澳移民潮的兴起

20世纪70年代以来,在多元文化政策指导下,澳大利亚启动了移民政策去种族化进程,移民选择更重视申请者的专业技术水平和英语能力,而不是种族、肤色和国别背景等,这为亚洲人移民澳洲打开了方便之门,使得香港对澳移民逐年攀升,至1977—1978年度达历史最高峰(参见图1)。尽管1979—1981年香港对澳移民数量有一些回落,不久又再呈上升态势,使得整个20世纪80年代香港对澳年度移民人口数量一路爆长。而且,由于政府“鼓励人们维护自己的文化传统,……容忍相互间的差异”,[5]使得社会生活空间越来越自由、宽松,这一时期香港人选择离开澳洲,回流香港者很少见。

图1 20世纪70年代末至80年代中期香港对澳移民与回流人口趋势(单位:人)

(三 )20世纪80年代末90年代初香港对澳移民的高潮

20世纪80年代后,澳洲经济陷入深度衰退,政府试图改变传统那种以矿产、能源等资源性行业为支柱的产业结构,重点发展高科技产业和服务业,这便迫切需要大量专业技术人才。20世纪60年代以来,欧洲国家战后恢复迅速,经济持续繁荣,前往澳洲的移民急剧减少,有大量已定居澳洲的欧洲移民又返回欧洲。澳洲便将招募中国香港、台湾和韩国那些年轻、有良好教育背景和事业有成的人视为经济转型是否能够成功的重要机遇。[6]这为香港人移民澳洲提供了巨大便利。加之当时香港回归问题已纳入中国与英国的外交谈判议程,触发了香港社会关于回归后香港经济与政治前景的广泛忧虑,使得香港对澳移民人口迅速走高(参见图2):1981—1982年度香港对澳移民人口为1295人,至1990—1991年度已飙升至13541人的历史最高水平(见表1)。数年间香港对澳年度移民人口增长约9.5倍。增速之快,史无前例。

图2 20世纪80年代至90年代初香港对澳移民与回流人口趋势(单位:人)

总之,长期以来,香港与澳洲之间香港移民人口迁移格局,一直是以香港对澳移民为主,并于20世纪90年代初期达到高潮,且多年来始终甚少香港移民由澳回流。然而,恰值此时,情况发生了逆转。

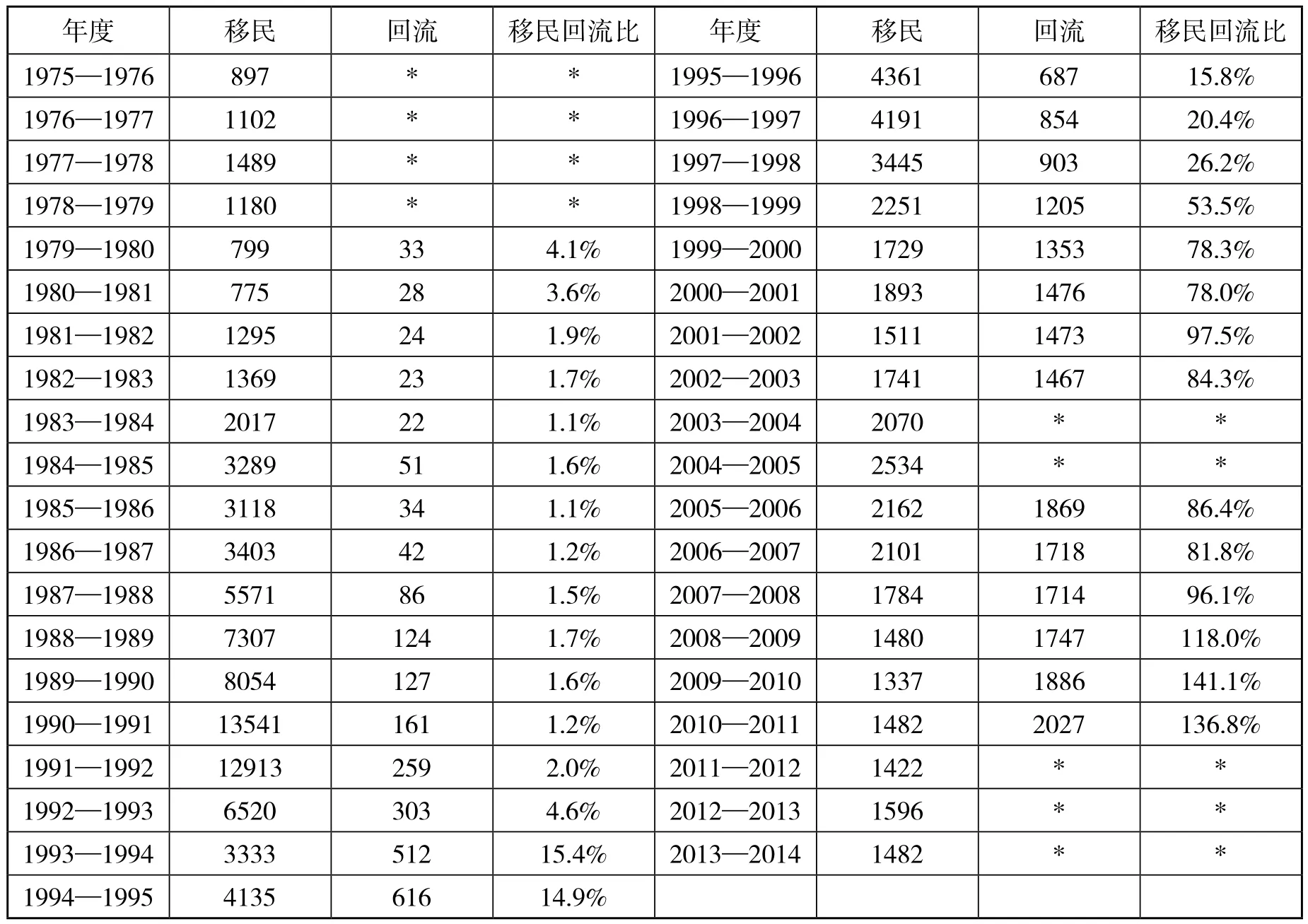

表1 1975—2014年香港人移民与回流人口 单位:人,%

二、20世纪90年代至今:香港对澳移民趋势的转向

20世纪80年代至90年代初,香港对澳移民增长极为强劲,形成了一股势不可挡的移民潮,且由澳洲回流香港者仍比较少见,使得澳洲对香港人力资源竞争呈现压倒性优势。然时隔未久,情况便发生了出乎意料的变化。

1983年工党霍克政府上台执政后,奉行大量移民政策,致使澳年度移民总量持续走高,从1983—1984年的52,600人,直增至1990年前后12万左右。[7]过多的移民超出了当时澳洲经济发展需要,给就业市场造成了极大压力。1989年澳洲失业率超过6%,1992年则因经济萧条失业率破10%,[8]直至1994年仍高达10.5%。[9]这促使公众极力反对移民,认为移民会抢走本地人的工作、削弱工资水平、降低生活条件。在公众反对下,1991年底上台执政的基廷政府迅速收缩移民规模,令其任期内年度移民数量始终控制在6~8万人左右,[10]这与以往相比减少了40%以上。以澳移民政策调整为起点,20世纪90年代香港对澳移民进入下行通道。1991—1992年度香港对澳移民12,913人,至1993—1994年度仅3333人(见表1)。两年之内,移民人口减少近万人。1999—2000年度更降至1729人,为20世纪80年代中期以来最低水平(见表1)。这与移民顶峰时相比,已下降6.8倍。

香港对澳移民持续下滑,由澳回流香港人口却逐年上升。1990—1991年度仅回流161人,至2000—2001年度已增至1476人,十年间增长了8.2倍(见表1),年均增幅81.7%。而恰因对澳移民大幅下滑,回流人口稳步上升,令香港移民回流比,即每年度回流香港人口所占当年度香港对澳移民人口比例,亦增速惊人。在20世纪80年代,移民回流比大多维持在2%上下,1993—1994年度已增至15.4%,1999—2000年度更高达78.3%(见表1)。考虑到20世纪末21世纪初香港对澳年度移民人口已不足2000人,加之回流人口走高,则香港对澳流失人口已寥寥无几。实际上,也主要由于上述因素,这段时间居澳香港人口增长缓慢。据澳人口普查数据,1996年居澳香港人为68,430人,仅比1991年人口普查时增加万余人;至2006年亦仅增至71,802人。[11]综上可见,由于香港对澳移民数量持续下滑,居澳香港移民回流数量稳定上升,20世纪90年代以来,澳大利亚香港人口迁移格局正在发生极具深远意义的转折性变化。这一点,从新世纪以来澳港之间人口迁移基本情况则能够看得更为清楚:

图3 20世纪90年代香港对澳移民人口及回流人口趋势(单位:人)

(一 )跨国人口迁移基本趋势

新世纪以来,全球经济形势整体向好,加之搭上了中国经济高速发展的快车,澳洲年均GDP增速维持在3%左右,[12]失业率也于2005年9月降至5%,为20世纪70年代以来的最低点。为解决因经济繁荣而带来的技术人才短缺问题,联邦政府重启大规模移民计划,并重点扩大技术移民,使得海外移民数量一路飙升,至2012—2013年度已达19万人的历史最高水平。其中技术移民比例则从2002—2003年度起便已超过60%以上,且多数年份高达67%~68%左右。[13]在大量移民人口中,香港对澳移民数量却始终较少,且从2008年以来每年度仅有约1300—1500名(见表1),且其中技术移民为数甚少,从新千年初的一两千人直降至数百人左右。[14]这在近年澳洲动辄十余万的海外技术移民总量中所占比例微乎其微。与此同时,离开澳洲回流香港人口仍增长明显。2001—2002年度居澳香港移民回流人口为1473人,至2010—2011年度已增至2027人的历史最高水平(见表1)。因回流人口于2008—2009年度即已超过对澳移民人口,使得澳香港移民回流比高达118.0%,并于2010—2011年度攀升至141.1%的历史最高点(见表1)。换言之,从澳洲回流香港的人口已超过从香港移民澳洲的人口(参见图4)。

图4 21世纪初香港对澳移民人口及居澳港人回流人口(单位:人)

(二 )跨国迁移人口数量变化和人口结构趋向稳定

新世纪香港对澳移民人口与回流人口持续递增或递减的状态被打破,从2008—2009年度以来,对澳移民人口一直在1400~1500人左右徘徊,其中移民最多年份仅比最少年份多10.8%;回流人口从2005—2006年度起亦维持在1800人上下,其中回流最多年份仅比最少年份多18.3%。①根据表1中相关数据计算得出。这表明,这些年香港年度移民人口与回流人口已处于相对稳定状态。此外,迁移人口结构变化趋于平稳。20世纪90年代以前,绝大多数香港人只能通过技术移民来到澳洲。随着香港移民增多,便为后来者以家庭团聚方式移民澳洲提供了捷径,加之20世纪90年代中后期以来澳洲对香港人吸引力降低,技术移民数量下滑,使得香港移民人口中家庭移民比例逐渐上升,技术移民比例缓步下滑,并从2008—2009年度以来一直在50%左右徘徊,而未有较大变化(参见图5)。

图5 澳大利亚香港技术移民和家庭移民比例(单位:%)

综上言之,20世纪90年代中后期以来,香港人对澳移民几乎呈单向流动的局面逐渐改变,两地之间香港人双向流动的迁移新格局已经形成,从而奠定了当前澳大利亚与香港之间人口迁移流动的基础。

三、移民趋势转变的原因与影响

20世纪90年代以来,澳大利亚香港移民趋势的变化,体现了澳港之间人力资源竞争实力的消长变迁。质言之,这主要与四个方面因素相关:

(一 )香港经济的高速发展

20世纪80年代以来,香港依托中国内地改革开放之机,一方面将大量资金投向内地,以降低制造业成本,抗衡来自新加坡、韩国及台湾地区的国际市场竞争;另一方面大力发展金融、电讯、展览、广播、航运等服务性行业,推动香港经济转型。经过多年努力,香港经济获得了巨大成功。按现价美元计算,1988年香港人均GDP为10,609.7美元,至1997年已增至27,330美元,[15]平均年增幅达17.5%。生活日渐富裕,刺激了香港人追寻海外生活的欲望,使得这些年移民人数一路走高,从80年代初期平均每年2万人,上升至90年代初期的6万人左右。[16]这其中1万多人移民澳洲,为香港对澳移民历史最高水平。然当1993年香港人均GDP高达20,396美元一举超过澳洲[17]之后,对澳移民人口迅速下滑。因同期香港人均GDP也超越加拿大,与美国的差距亦在缩小,使得香港整体对外移民数量也在萎缩,2000年以后,香港对澳、美、加三国移民总数已不足万人。[18]纵览20世纪90年代以来香港移民历史,不难看出经济发展的影响。

(二 )政府清廉度不断提升,居民对香港社会前景越来越有信心

20世纪五六十年代以来,大量内地民众移民香港。由于人口剧增,社会公共资源短缺,这便为掌握资源分配权的公职人员贪腐提供了丰厚的土壤。[19]那时,贪污腐败已成香港社会常态。为遏制腐败,1974年建立的廉政公署首先集中力量打击政府腐败,并通过70年代末期清除警察集团式腐败赢得了社会信任和支持,使得20世纪90年代以来普通公众参与举报、打击腐败的自觉性逐渐高涨:1992年贪污举报数为2270件,1999年贪污举报总数为3561件,2001年则为4476件。[20]在这些举报案件中,“最初只有34%的人具名举报贪污,以后该比例稳步上升,1997年为68%,2006年则高达73%。”[21]在这样的社会氛围下,香港社会清廉度持续上升,廉洁文化逐渐形成,并在国际社会享有崇高声誉,这也使得普通公众对社会发展前景更有信心,而不再以对外移民为出路,更使得海外移民回流意愿不断增强。

(三 )香港回归问题的影响

由于对1997年香港回归之后的政治前途缺乏信心,使得20世纪80年代后期的香港社会形成了一种恐慌性对外移民潮。1992年邓小平视察南方讲话之后,中国内地迎来了改革开放第二春,思想进一步解放,使得香港经济得以借重中国内地改革机遇不断走向繁荣,打破了普通公众对回归后香港前途问题的忧虑,增强了信心。与此同时,中央政府关于香港回归后必将坚守“港人治港、一国两制”的庄严承诺,也逐渐赢得了普通公众的信任,稳定了社会局面,使得恐慌性移民潮渐趋理性,且海外回流者亦日众,最终促使澳港之间人口迁移格局在较短时间内实现了重大转变。尤其是1997年香港“一国两制”承诺兑现后,香港移民回流势头更劲:1995—1996年度回归前夕,回流人口为687人;回归后的1998—1999年度即已翻倍,达1205人(见表1)。可见,20世纪90年代香港对澳人口迁移潮流的转折变化,深受政治因素影响。

(四 )难以适应西方国家主流经济、文化与社会生活

作为资本主义后发达地区,香港公众普遍崇尚西方更加开放的社会环境、自由竞争的经济环境、清廉民主的政治环境、良好的社会福利保障体系。作为西方发达国家俱乐部重要成员,澳大利亚因距离香港较近,且人居环境名列世界前茅,便成为香港人重要移民目的国。然而,移民不仅是居住地的空间变化,对个体而言,本质上是文化与社会生活系统的全面转换。香港人对西方发达国家经济与社会制度等有一定认识,却对移民目的国职场生态、文化休闲方式、家庭生活模式、人际关系与基本社会规范等实际生活状况缺乏深入、细致的了解与体会,这便容易产生各类矛盾和问题,从而给移民生活带来困扰,令其心生悔念,进而回流香港。这方面例子不胜枚举。[22]

综言之,由于诸多因素影响,香港与澳大利亚之间人口迁移发生了根本性的转向,塑造了不同以往的澳港国际人力资源竞争格局。这对香港社会发展产生了深远的影响。

其一,扭转了香港本土人才对澳流失的基本状况。20世纪70年代以来,以专业技术人员、行政管理人员、社会工作者、医生、律师等职业人士为代表的香港中产阶级兴起,并于80年代进入黄金发展时期。恰恰是这些人,是八九十年代香港对外移民的代表。以1991年香港对外移民人口为例,当年移民中拥有大学学位的占17%,香港全体人口中这一比例是4.6%;专业人士和行政人员占35%,香港全体人口中这一比例仅为11%。[23]可见,香港移民问题是与人才外流问题紧密联系在一起的。[24]这些人才大量涌入澳洲、美国、加拿大等西方国家,曾造成香港90年代严重的人才危机。然而20世纪90年代情况彻底发生了转变。21世纪以来,每年香港对澳移民不仅少,且非技术移民比重越来越大。[25]而与此同时,从澳洲回流者却越来越多。尽管无确切数据说明其中专业技术人才所占比例,然从澳洲与香港两地人口流动整体来看,早在1998—1999年度,从澳洲移民香港人口便已超过从香港移民澳洲人口,且差距持续拉大,至2010—2011年已经相差3.47倍(参见图6)。可见,香港之于澳洲的人力资源竞争优势已十分明显。

图6 1995—2011年澳大利亚—香港移民人口迁移统计(单位:人)

其二,提升了香港社会国际化水平。这主要体现在如下两个方面:首先,20世纪90年代以来,越来越多的人从澳洲移民香港,1995—1996年度为1575人,至2005—2006年度已增至5379人,[26]十年时间增长了三倍多。这其中大多数为香港移民,既包括出生地为香港后移民至澳洲而回流者,亦有香港移民第二、第三代而回流者。这些人回流香港,加强了香港人口的国际元素。其次,这些回流者大多拥有丰富的澳洲生活经历,如2005—2006年度,回流香港移民达2291人,其中曾在澳居住5年以上者为1935人,[27]占当年度全部回流人口的84.5%。这些拥有丰富澳洲生活经历者在回流香港后,大多数仍然与澳洲保持密切的经济与社会联系。

其三,增加了香港民主治理与社会管理的复杂性。由于香港承认双重国籍,香港移民回流后,享有与普通香港居民同样的经济、政治与社会权利,从而带来了至少几个方面的问题:因与普通香港居民相比,回流人口更具国际流动性,加之身份特殊,必然会给政府社区人口统计及社区管理工作带来诸多不便,在发生经济与社会纠纷时容易碰到无法执行的问题,如国际流动人口管理过程的法律适用问题,回流人口参与香港民主政治过程中容易引发他国干预等。20世纪七八十年代及以前,香港社会主要是对澳人口迁移,一旦移民成功,甚少回流香港,故这类问题影响不大。但20世纪90年代以后至今,随着回流人口增加,澳港之间人口流动性持续放大,此类问题已越来越突出,甚至衍生出其他社会问题,如社会贫富分化加剧、社会阶层之间对立情绪加重等。

总之,20世纪90年代澳大利亚香港之间人口迁移潮流的变化,一方面保障了香港经济与社会发展对人才的渴求,加强了香港与国际社会的联系,夯实了21世纪以来香港社会得以持续繁荣与发展的基础;另一方面却也由于短期内人口迁移潮流的迅速转变,给政府管理与社会治理工作带来一些冲击,从而一定程度上又会对社会稳定与繁荣造成负面影响。如何解决这一看似矛盾的两面,很考验执政者的政治智慧。

四、移民趋势转变的经验与启示

20世纪90年代以来澳大利亚香港移民人口迁移的转折变化,对中国内地国际移民管理及经济与社会发展的主要经验与启示如下:

其一,中国国际移民格局已在发生变化,中国政府需要做好应对准备。近年来,中澳之间国际移民迁移格局变化与20世纪90年代香港澳洲之间的人口迁移格局变化动态极为类似。20世纪70年代以来,中国内地对澳移民数一直处于直线上升态势,几无曲折。[28]然于2010年之后却出现小幅下滑,[29]这一定程度上预示中国内地对澳移民高潮阶段可能即将过去。与此同时,21世纪以来中国内地华人移民回流数量却稳定上升。[30]根据香港经验,这一升一降之间,很可能即是中澳之间人口迁移格局发生巨大变化的前兆。事实上,近年中国内地对澳移民人数达历史新高,其入籍率却反而走低。2006年澳人口普查时,中国内地移民入籍比例为57%,至2011年时已降至47.3%。[31]这意味着中国内地移民回流的潜在可能性在增加,这必将继续拉升内地移民回流比例,从而逐渐改变中澳移民迁移格局。作为海外中国移民群体的一部分,澳洲中国移民情况的变化,可大致管窥海外中国移民迁移的基本状况。对中国政府而言,有必要适时把握好其流动变化趋势,以便于做好相应的人口流动管理工作,以及其他与海外移民相关、可服务于经济与社会发展的政府管理工作,并对可能出现的问题做好预测及应对准备。

其二,理性看待人口国际迁移流动。从20世纪八九十年代以来至今,中国内地对外人才流失严重,以对澳人才流失为例,近年每年对澳移民多达2.5万~3万人,且大多是专业技术移民或投资移民。对此,长期以来国内舆论忧心忡忡。实际上,20世纪八九十年代以来香港经济与社会发展并未因人才流失而受阻,而20世纪90年代以来至今中国内地经济与社会发展也未因此停滞。根据香港经验,只要中国内地经济与社会持续繁荣与发展,则对外人才流失局面可逐渐扭转。事实上,21世纪以来,中国一方面对外人口或人才流失加剧,但另一方面,这种外流趋势在减缓,且近些年回流者日众,业已形成一股回流潮。[32]至于为何大量人才流失并未实质上阻碍20世纪八九十年代以来香港与中国内地发展,究其原因,一方面,人才外流给后备人才提供了锻炼成长的机会,一定程度上弥补了人才缺口;另一方面,外流人才仍可通过国际合作与交流、技术顾问咨询、人才培训等方式服务母国或地区经济与社会发展。实际上,特定时期内,若人才无法对外流动,亦会带来劳动力市场竞争加剧、高学历竞争、人才浪费、民众生活满意度下降等诸多问题。人口国际迁移是经济全球化的必然结果,其迁移态势、发展趋势,取决于国别、地区之间经济与社会发展差异与变化。对于一国或地区而言,不能就人才流失谈人才流失,而应关注人才数量及层次是否与经济社会发展需求相匹配:匹配,则人才流失减少;不匹配,则人才外流。归根结底,经济、社会发展需求与人才之间,是一种互动关系,而非决定性关系。

其三,国际移民本质上是各方面因素系统发挥影响的结果,经济因素属于基础性因素却并非唯一因素。20世纪80年代以前,因与澳洲在经济、制度、社会文化等各方面存在较大差异,令港人艳羡西方生活,利用一切办法移民澳洲。90年代香港经济超越澳洲,且香港政治前途问题、官员贪腐问题、社会福利保障问题等得到了很好的解决或改善,香港移民又逐渐回流香港,且超过香港对澳移民数量。从2004年开始,澳大利亚以30440.9美元的人均GDP数据,再次超过香港(仅为24928.1美元),且差距不断扩大,至2012年时澳人均GDP已近香港的2倍。[33]然而,这种经济优势并未对香港社会形成移民虹吸效应,并未改变澳洲与香港之间移民发展变化基本趋势。由此可见,在经济发展到一定程度的情况下,经济因素将不再是影响或触发大量国际移民的关键,更重要的是经济、制度、人文环境全面改善与提升,能够给居民以更好的生活体验与感受,令其对未来生活更有希望和信心。

其四,政治与社会稳定是减缓或扭转人才流失局面、促进国际人才合作与交流的重要前提。20世纪末以来,澳洲香港人口迁移潮流的变迁,主要应归功于香港经济与社会的整体性进步。然而,任何此类进步,皆以政治稳定为前提。为确保回归前夕香港政治与社会的和平稳定,中国政府及香港爱国人士曾做了大量努力。没有这些努力,则谈不上回归后香港经济与社会的繁荣发展,更谈不上扭转香港对澳人口或人才流失的基本格局。对中国内地而言,欲从根本上扭转人才流失基本局面,则需要排除一切杂音,坚定不移地走中国特色的社会主义道路,一以贯之地坚持改革开放的基本国策,并在此前提下着力发展经济、促进民生改善、完善制度建设。而国家或地区之间的意识形态分歧,就香港的初步经验来看,似乎并不是阻碍人口或人才回流的关键因素。

总之,从澳大利亚香港移民人口迁移历史经验来看,中国内地国际移民趋势已经发生了不同于以往的巨大变化,这需要中国政府提高认识,做好准备,强力维护和平稳定的政治环境,努力建设欣欣向荣的经济与社会环境,塑造公平公正的人才环境,营造健康和谐的人居环境,建设完善的法制环境等。只有这样,才能在全球化时代激烈的国际人力资源竞争中立于不败之地,为中国经济与社会的繁荣与发展夯实人才基础。

[注释]

[1] 卢受采、卢冬青:《香港经济史:公元前约4000—公元2000年》,北京:人民出版社,2004年,第74页。[2] [4]Department of Immigration & Multicultural Affairs, Immigration, Federation to Century’s End 1901—2000,Commonwealth of Australia,2001,pp.18-19,p.19.

[3] Department of Immigration & Border Protection, Historical Migration Statistics, Commonwealth of Australia,2015.根据其中的“Permanent and Long-term Arrivals, October 1945 to June 1959”和“Settler Arrivals, January 1959 to June 1975”模块中相关数据计算得出。

[5] Kenneth Riuett, Australia and the Non-white Immigrants, Melbourne: Melbourne University Press, 1975, p.194.

[6] Ross Garnaut, Australia and the Northeast Asian Ascendency, Canberra: Australian Government Publishing Service,1989, p.292.

[7] Department of Immigration & Border Protection, Historical Migration Statistics, Commonwealth of Australia,2015,参见“Migration Programmer outcome by stream, 1983-84 to 2013-14”模块。

[8] 斯图亚特·麦金太尔:《澳大利亚史》,潘兴明译,上海:东方出版中心,2009年,第224页。

[9] 孙晖明:《澳大利亚经济》,《国际资料信息》1994年第10期。

[10] Department of Immigration & Border Protection, Historical Migration Statistics, Commonwealth of Australia,2015,参见“Migration programmer Outcome by Stream,1983-84 to 2013-14”模块。

[11] Australian Bureau of Statistics, 2006 Census Community Prof i le Series, Commonwealth of Australia, 2007,参见“T08,Country of Birth of Person by Sex”模块。

[12] 世界银行各国GDP增长率(年百分比)数据, 见http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries?page=4。此数据根据历年澳大利亚GDP增长率数据计算得出。

[13] Department of Immigration & Border Protection, Historical Migration Statistics, Commonwealth of Australia,2015,根据“Migration programmer outcome by stream,1983-84 to 2013-14”模块相关数据计算得出。

[14] Department of Immigration & Border Protection, Historical Immigration Statistics, Commonwealth of Australia,2015,参见“Migration Programme outcome by stream and citizenship,1996-1997 to 2013-2014”模块。

[15] 世界银行各国人均GDP(现价美元)统计数据,见http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.[16] 《香港年报》,见http://www.yearbook.gov.hk/2014/sc/index.html.

[17] 参见世界银行各国人均GDP(现价美元)统计数据,见http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.

[18] 《香港年报》,见http://www.yearbook.gov.hk/2014/sc/index.html.

[19] 段龙飞、任建明:《香港反腐败制度体系研究》,北京:中国方正出版社,2010年,第6页。

[20][21] 赵岚:《20世纪90年代以来香港的廉政建设及启示》,《政治学研究》2009年第1期。

[22] 参见琳达:《“移民咒”下的香港人》,《南风窗》1990年第7期;黄金星:《近期出现的香港人才回流现象初析》,《理论前沿》1992年第12期,以及其他相关新闻报道。

[23][24]李若建:《香港外迁人口研究》,《南方人口》1997年第4期。

[25] Department of Immigration & Border Protection, Historical Migration Statistics, Commonwealth of Australia, 2015,参见“3.3 Migration Programme outcome by stream and citizenship, 1996-97 to 2013-14”模块。

[26] Department of Immigration &Citizenship, Emigration 2005-06, Australia, Commonwealth of Australia, 2007,参见“Permanent Departures by Region/Country of Future Residence,1995-96 to 2005-06”模块。

[27] Department of Immigration & Citizenship, Emigration 2005-06, Australia, Commonwealth of Australia, 2007,参见“Overseas Born Permanent Departures by Region/Country of Birth and Period of Residence,2005-06”模块。

[28] [29]Department of Immigration & Border Protection, Historical Migration Statistics, Commonwealth of Australia,2015,参见“Settler arrivals, 1995-96”与“Permanent additions,1996-97 to 2007-08”模块。

[30] 颜廷、张秋生:《澳大利亚华人新移民回流:历史、现状与趋势》,《华侨华人历史研究》2015年第4期。参见其中的表1。

[31] 2006年、2011年澳洲中国内地出生的移民分别为206, 593人、318, 969人,其中入籍者分别为117, 769人、150, 726人。此处入籍人口比例即据上述数据计算得出。相关数据分别参见Australia’ s Migration Trends, 2011-2012(Department of Immigration & Citizenship, Commonwealth of Australia,2013,p.131)、2006 Census Community Prof i le Series,Basic Community Prof i le(Australian Bureau of Statistics,Commonwealth of Australia,2007) 和 2011 Census of Population and Housing, Basic Community Prof i le(Australian Bureau of Statistics, Commonwealth of Australia, 2012)中各自的“B09 Country of Birth of Person(a) By Sex”模块。

[32] 颜廷、张秋生:《澳大利亚华人新移民回流:历史、现状与趋势》,《华侨华人历史研究》2015年第4期。

[33] 世界银行各国人均GDP(现价美元)数据,见http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD。当年澳人均GDP为67646.1美元,香港仅为36707.8美元。

Emigration and Return Migration: the Transition and Enlightenment on Hongkong Migrants in Australia

YAN Ting

(Australian Studies Center/ Overseas Chinese Studies Center, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, China)

migration studies;Australia; international migration; Hong Kong migrants; return migration

This research reviews the rise and development of Hong Kong people’ s emigration tide to Australia from 1970s to early 1990s.It further investigates the transition of this emigration tendency since 1990s, and analyzes the reasons and impacts of this transition. The study shows that the earliest emigration from Hong Kong to Australia can be traced back to late Qing Dynasty, and this population reached to the peak from late 1980s to early 1990s in 20 century. Ever since then, the emigration population decreased rapidly while the returned Hong Kong immigrant population increased, and the number of returned immigrants gradually exceeded emigration population. This development triggered a significant change on the international migration structure between these two places. The reasons for this change can be contributed not only to the development of Hong Kong economy, enhancement of Hong Kong anti-corruptiongovernance, and the return of Hong Kong to China, but also immigrants’ personal reasons. The changing structure of Hong Kong international migration in Australia not only reversed the brain strain phenomenon from Hong Kong to Australia, and strengthened Hong Kong’ s internationalization, but also complicated the democratic and societal management in Hong Kong. It provided a vital experience and enlightenment on international migration management, economic, and social development in mainland China.

D634.361.1

A

1002-5162(2017)04-0029-11

2017-05-04;

2017-08-09

颜廷(1977—),男,江苏师范大学澳大利亚研究中心/华侨华人研究中心副教授,历史学博士,主要研究方向为澳大利亚史、华侨华人研究。

*本文为国家社会科学基金一般项目“国际人才竞争视角下的海外华人新移民回流研究”(项目编号:16BRK006)的阶段性研究成果。

[责任编辑:乔印伟]