大学生压力知觉与应对方式的关系*

2017-12-20朱岳梅

彭 飞 苏 吉 朱岳梅

中国.哈尔滨工业大学(黑龙江哈尔滨) 150001 E-mail:pengfhit@163.com

大学生压力知觉与应对方式的关系*

彭 飞 苏 吉 朱岳梅

中国.哈尔滨工业大学(黑龙江哈尔滨) 150001 E-mail:pengfhit@163.com

目的:探讨大学生压力知觉与应对方式的现状以及二者之间的关系。方法:采用压力知觉量表、应对方式问卷对817名大学生进行施测。结果:①大学生压力知觉水平处于中等偏下,且更多采用解决问题的应对方式处理问题,同时在求助和成熟型应对方式上存在性别差异(P<0.01);②压力知觉与成熟型应对方式呈极其显著的负相关(r=-0.262,P<0.001),与不成熟型应对方式、合理化-混合型应对方式呈极其显著的正相关(r=0.33, 0.232;P<0.001);③压力知觉对成熟型、不成熟型和合理化-混合型的应对方式具有预测作用(R2=0.069,0.125, 0.109;P<0.001)。结论:①大学生压力感受较少,且应对方式以解决问题为主,女大学生更容易采取成熟型和求助的应对方式;②压力知觉对应对方式具有预测作用,失控感对不成熟型预测作用最强,也就是说个体感受到失控感增强,就越可能出现不成熟型应对方式。

大学生;压力知觉;应对方式;压力知觉量表

“压力”一词最早被使用于物理学,本意是指作用于物体上的力。随着时代的发展,压力逐渐成为表述人类状态的流行语,在生理学家Hans Selye的《生活中的压力》中,他描述了人们在压力作用下的生理反应及其与疾病的关系。1976年,Selye在表述压力这个词的同时,提出了“非特异反应”的概念。它强调刺激的生理和心理方面,区别于物理模式,缘由是在这种情况下在刺激撤离以后,压力可能持续很长时间[1-2]。美国的心理学家拉扎鲁斯(R S Lazarus)认为,心理压力是指“被个体评价为可能威胁身心健康,需要动员自身资源承载或逾越的,个体与环境间的特殊关系”[3]。

在现代,压力伴随社会进步与发展而出现,它是由某种现实因素作用于人的心理而出现的应激反应。压力知觉是指生活中的各种刺激事件和不利因素对人在心理所构成的困惑或威胁,表现为心身紧张和不适。迄今为止,压力对心理健康的负面影响己经得到了更加广泛的认识[4]。对于大学生来说,随着国家对高等教育的重视,大学纷纷扩招,大学生群体规模也在不断扩大,进入大学后,开始面临学业、人际交往、恋爱、竞争、能力锻炼、就业等一系列发展问题,这些发展任务交织在一起,使大学生承受着前所未有的压力,尤其是在就业方面,面对纷繁复杂的社会和日趋严峻的就业形势及激烈的就业竞争,面对国家需要、个人意向、有限的供职岗位、多样的工作环境等多元因素组合的职业选择,使他们倍感压力[5]。可以说,大学生在大学阶段所知觉到的压力比以往更大,心理波动也会更大。

尽管如此,但研究者也发现一个普遍现象,即并不是所有大学生在面对这些发展任务时都感到有很大压力,也就是说,面临同样的发展任务,不同大学生感受到的压力程度是不同的,也就是说即使是同一刺激诱发的压力在不同的人身上,也会产生不同的影响[6]。Gareth J Trehame进行了追踪研究,结果表明,那些感知到的压力较大的人不采用积极的应对策略[7]。有研究表明,有时即使是感受到的压力程度相同,但一些大学生在内部调节与外部资源协同作用下,采取某种适当的方式或手段来处理与对付自己所面临的挫折事件和挫折情境[8],能够顺利应对压力,处理好各项发展任务,而另外一些大学生可能无法调整自己的心理状态,也没有更好的外部资源予以支持帮助,进而影响到他们的学习生活。本研究在以往的研究基础上,将着重探索当前大学生压力知觉与应对方式的关系,以对此问题进行解释分析,为大学生心理健康的发展提供科学指导。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究在黑龙江省某理工科院校、某综合类院校、某师范类院校共6所高校采取分层随机抽样进行取样,共发放问卷850份,回收有效问卷817份(96.1%)。性别分布为男生461人(56.4%),女生356人(43.6%)。

1.2 方法

本研究主要采用杨廷忠修订的中文版压力知觉量表(CPSS)[9-10]和肖计划等人编制的应对方式问卷[11]对被试进行测量。

1.2.1 压力知觉量表 主要评估日常琐事,重大事件以及应激源的改变3种压力情境,包括两个维度:紧张感和失控感。量表采用5点计分,共由14个题目组成,其中7项正向计分,7项反向计分。该量表经测试具有良好的信度和效度,具有较高的同质性和内部一致性,在研究中得到了广泛应用。

1.2.2 应对方式问卷 用于测查个体对应激事件的策略。问卷由6个分量表组成,分别是问题解决、自责、求助、幻想、退避和合理化。其中问题解决和求助划分为成熟型应对方式,自责、幻想和退避划分为不成熟型应对方式,合理化为混合型应对方式。该问卷共有62个题目,计分时选择“是”得“1”分,选择“否”得“0”分,其中有4个题目为反向计分。该量表经测试具有良好的信度和效度,在研究中得到了广泛应用。

1.2.3 施测 以班级为单位进行团体施测,由4名心理学专业教师担任主试,所有主试都在施测前接受培训,按统一指导语进行,问卷填写后当场回收。

1.3 统计处理

所有数据使用SPSS 17.0统计软件进行分析。

2 结 果

2.1 压力知觉和应对方式的现状

为了考察和分析大学生压力知觉现状,对数据进行整理分析,表1显示,紧张感和失控感均值小于21分,题目均值小于3分,压力知觉总体平均分小于45分,题目均值小于3分。由于压力知觉量表采用5点计分法,中数为3,可以说,大学生压力知觉水平处于中等偏下,即感觉到较少的压力。

表1 大学生压力知觉现状

大学生应对方式现状分析结果见表2,结果显示,在应对方式使用频率上,由多到少的顺序依次为:解决问题、退避、合理化-混合型、幻想、求助和自责,即表示大学生更多采用解决问题的应对方式处理问题。而在二级维度方面,不成熟型应对方式的平均分高于成熟型应对方式,说明了大学生不成熟型对应方式的使用频率高于成熟型应对方式这一现状。

表2 大学生应对方式现状分析结果

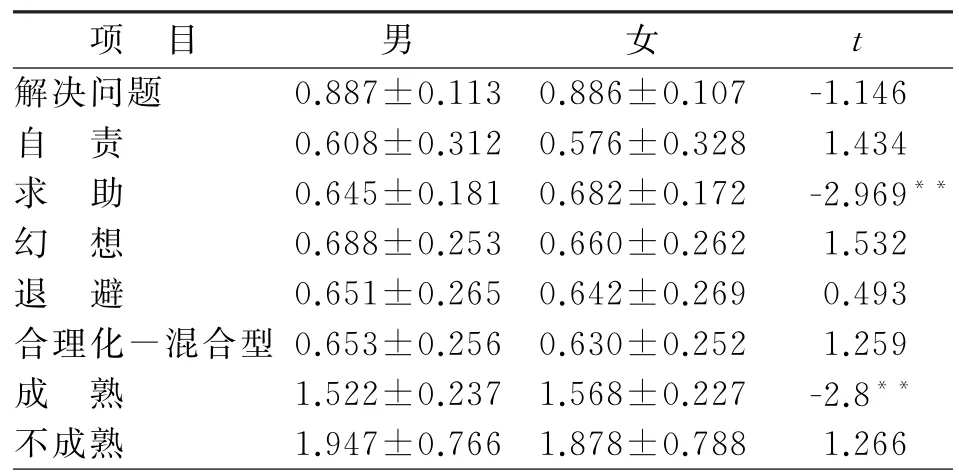

以性别为自变量,以应对方式的不同维度为因变量,进行t检验,分析结果显示,男女大学生在求助维度和成熟型应对方式维度上存在非常显著的差异,其余维度差异不显著,见表3。

表3 大学生应对方式的性别差异检验结果(±s)

表3 大学生应对方式的性别差异检验结果(±s)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同

项 目 男 女 t解决问题 0.887±0.113 0.886±0.107-1.146自 责 0.608±0.312 0.576±0.328 1.434求 助 0.645±0.181 0.682±0.172-2.969**幻 想 0.688±0.253 0.660±0.262 1.532退 避 0.651±0.265 0.642±0.269 0.493合理化-混合型0.653±0.256 0.630±0.252 1.259成 熟 1.522±0.237 1.568±0.227-2.8**不成熟 1.947±0.766 1.878±0.788 1.266

为了考察压力知觉与应对方式的关系,本研究对二者做了相关分析,见表4。

表4 大学生压力知觉与应对方式的相关(r)

结果表明,除了紧张感与合理化-混合型应对方式不相关(P=0.075)之外,压力知觉的总分及其两个维度与应对方式的分量表之间均呈现出显著的相关(P<0.01),且压力知觉与成熟型应对方式呈极其显著的负相关(P<0.001),与不成熟型应对方式呈极其显著的正相关(P<0.001),与合理化的混合型应对方式呈极其显著的正相关(P<0.001)。

2.2 压力知觉对应对方式的预测

为了考察压力知觉对应对方式的影响,本研究以应对方式的3种类型为自变量,以压力知觉为因变量,进行多元线性回归分析,见表5。结果表明,压力知觉可以解释成熟型应对方式变异量的6.9%,解释不成熟应对方式变异量的10.9%,解释混合型的应对方式变异量的5.2%,压力知觉对应对方式有显著的预测作用。

为进一步探讨压力知觉对应对方式的预测作用,本研究以压力知觉的两个维度分别与成熟型应对方式、不成熟型应对方式和合理化-混合型应对方式进行层级回归分析,结果见表6、表7和表8。

在表6中,方程1以成熟型应对方式为因变量,以压力知觉的紧张感为自变量(R2=0.027,t= -4.721,P<0.001);方程2以成熟型应对方式为因变量,以紧张感和失控感为自变量,结果表明,失控感加入到方程2后,失控感和紧张感共可以解释成熟型应对方式6.9%的变异量。也就是说,控制了紧张感后,失控感对成熟型应对方式的显著性为P<0.001,可以说,压力知觉是可以预测成熟型应对方式的。

表5 大学生应对方式与压力知觉的回归分析

表6 大学生压力知觉预测成熟型应对方式的回归分析

在表7中,方程1以不成熟型应对方式为因变量,以压力知觉的紧张感为自变量(R2=0.02,t= 4.058,P<0.01);方程2以不成熟型应对方式为因变量,以紧张感和失控感为自变量,结果表明,失控感加入到方程2后,失控感和紧张感共可以解释不成熟型应对方式12.3%的变异量。也就是说,控制了紧张感后,失控感对不成熟型应对方式的显著性为P<0.001,可以说,压力知觉是可以预测不成熟型应对方式的。

在表8中,方程1以合理化-混合型应对方式为因变量,以压力知觉的紧张感为自变量(R2= 0.004,t=1.785,P>0.05);方程2以合理化-混合型应对方式为因变量,以紧张感和失控感为自变量,结果表明,失控感加入到方程2后,失控感和紧张感共可以解释不成熟型应对方式7.3%的变异量。也就是说,控制了紧张感后,失控感对不成熟型应对方式的显著性为P<0.001,可以说,压力知觉是可以预测合理化-混合型应对方式的。

表7 大学生压力知觉预测不成熟型应对方式的回归分析

表8 大学生压力知觉预测合理化-混合型应对方式的回归分析

通过表6、表7和表8可以看到,以成熟型应对方式作为因变量时,紧张感维度可以解释总变异量的2.7%,失控感维度进入方程解释率升高,因此失控感维度对成熟型应对方式具有显著的负向预测作用,可解释变量4.2%;以不成熟型应对方式作为因变量时,紧张感维度可以解释总变异量的2%,失控感可以解释变量的10.5%,由此可见失控感维度对不成熟型应对方式的预测性大于紧张感维度的预测性;以合理化-混合型应对方式作为因变量时,失控感维度可以解释变量的6.9%,失控感也比紧张感更能预测合理化-混合型应对方式。可以看出,失控感维度对于不成熟型应对方式的预测性最强,其次是合理化-混合型,最后是成熟型应对方式。

3 讨 论

本研究在大学生压力知觉和应对方式这两个方面增加了人们对大学生当前生活状态的认识。一方面,分别在压力知觉与应对方式的现状问题上,发现当前大学生压力知觉水平处于中等偏下,即感觉到较少的压力,也就是说,即使大学生在大学期间面对着越来越多的发展任务,但是他们对这些任务带来的压力感觉却不那么明显,说明大学生在评价刺激时较少将其知觉为压力事件,对自己能够成功处理事情的能力比较有把握[12]。大学生在应对方式使用频率上,更多的是使用解决问题的方式,求助和自责的应对方式最少使用,这可能是由于当前大学生独立性、自主性较强,对于面临的发展任务有自己的思考与更适合的解决方式。虽然解决问题的应对方式使用频率最高,但不可忽视的是,在应对方式这一因素的二级维度方面,不成熟型应对方式的平均分高于成熟型应对方式,这说明了很大一部分大学生面对众多发展任务时,更愿意采取不成熟型对应方式。这与已有的研究[13]结果基本一致。从性别的角度来看,女生比男生更多地采用求助的应对方式和成熟型的应对方式。社会角色对于男性的期待是坚强、独立,需要承担更多的责任,而求助行为被视为无能的表现,而对女性则更宽容一些,允许女生表现出无助并寻求帮助。这种不同期待的社会角色要求就决定了男生在应对压力时较少求助他人。这与已有的研究[14]结果相一致。

另一方面,Lazarus关于压力应对的相关理论中提出,当一个刺激作用于个体时,首先要被个体知觉到,随后个体的内在评估机制起作用,来判断该刺激对个体产生的压力程度,再经过对自己应对资源的评估后,就会产生相应的压力应对行为。由此可见,应对方式离不开对压力事件的知觉水平,所以压力知觉和应对方式存在紧密的相关性。在研究中发现,压力知觉与成熟型应对方式呈极其显著的负相关(P<0.001),与不成熟型和合理化-混合型应对方式呈极其显著的正相关(P<0.01),这说明了大学生面对众多发展任务时,他们所感受到的压力越小,采用的成熟型应对方式越多,相反,他们所感受到的压力越大,采用的不成熟型应对方式越多。当然,也可以解释大学生面对众多发展任务时,他们采取更多的成熟型应对方式,感受到的压力就会越小,而他们更多的采取不成熟型和合理化-混合型应对方式时,他们感受到的压力就会越大。这与前人的研究结果基本相同,也与人们对于此问题的常识认知相同。此外,本研究通过回归分析,进一步验证了压力知觉对于应对方式的预测作用,也就是说大学生对于压力的知觉程度会影响他们对于应对方式的选取。失控感对于不成熟型应对方式的预测作用最强,即当个体对压力事件产生的失控感感受越强烈,则会越容易采取不成熟型应对方式,这也与以往的研究结果基本一致[15-16]。值得注意的是,在本研究中,并没有证明大学生以压力知觉的某个临界点来判断或者预测应对方式,这一点也可能是今后要进一步研究探讨的重点,也就是大学生的压力知觉到达某一值后,他们会采取不成熟型的应对方式,在未到达这个值时,他们会采取成熟型的应对方式。此外,本研究对压力知觉与应对方式的测量均来自于大学生的自我报告,这样的测量方式可能会造成共同方法偏差,但是本研究在测验中加入了测谎题,删除了社会期望较高的被试,对结果的可靠性影响不大。

综上所述,大学生在大学期间面临的诸多发展任务,但他们对于这些任务所感受的压力并没有我们想象中那么大,因此,他们也能够更多地采取解决问题这一积极的应对方式处理这些任务。一方面,高校应继续为大学生采取一些减缓压力的具体措施,减少或者缓和一些具有硬性指标要求的规范,另一方面,大学生也要逐步提升面对压力时的抗挫能力,通过各项体验类活动更多地锻炼自己,使用成熟型的应对方式去应对压力。

[1]Engel B T.Stress is a noun!No,a verb!No,an adjective[J]. Stress and Coping,1985:3-12

[2]Selye H.The stress of life[M].New York:McGraw-Hill,Nature,1956

[3]Phillip L.压力与健康[M].北京:中国轻工业出版社,2000:35-35

[4]吴煜辉.大学生自我分化在压力知觉与心理健康之间的调节作用[J].中国健康心理学杂志,2013,21(3):454-456

[5]傅纳,夏培芳,周霞.大学生压力,社会支持,应对方式,心理健康的年级差异比较[J].中国健康心理学杂志,2011,19(3):365-368

[6]谢阳熙,范小庆.大学生的压力知觉,情绪智力,心理弹性对生活满意度的影响[J].中国健康心理学杂志,2014,22(5):697-699

[7]Gareth J Trehame,Antonia C Lyons,Booth D A,et al.Psychological well-being across 1 year with rheumatoid arthritis:Coping resources as buffers of perceived stress[J].British Journal of Health Psychology.2007,12(3):323-345

[8]李红娇.大学生压力应对研究的现状与思考[J].煤炭高等教育, 2010,28(5):86-88

[9]杨廷忠,刘晓林.心理压力的公共卫生问题与预防对策[J].中华预防医学杂志,2003,37(3):207-209

[10]杨廷忠,黄汉腾.社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2003,24(9):760-764

[11]肖计划,许秀峰.“应付方式问卷”效度与信度研究[J].中国心理卫生杂志,1996,10(4):164-168

[12]汪明春,朱玉梅.大学生压力知觉现状及应对方式的关系研究[J].边疆经济与文化,2011(2):45-46

[13]陈宇红.大学生就业压力,应对方式与心理健康的相关分析[J].广东青年干部学院学报,2009,23(2):25-28

[14]张林,车文博,黎兵.大学生心理压力应对方式特点的研究[J].心理科学,2005,28(1):36-41

[15]Folkman S,Lazarus R S,Gruen R J,et al.Appraisal,coping, health status,and psychological symptoms[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,50(3):571-579

[16]Schwartz J E,Neale J,Marco C,et al.Does trait coping exist?A momentary assessment approach to the evaluation of traits[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1999,77(2):360-369

Relationship between Perceived Stress and Coping Styles of College Students

PENG Fei,SU Ji,ZHU Yuemei

Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China

Objective:To investigate the current situation of college students'perceived stress and coping styles as well as the relationship between them.Methods:Using the perceived stress scale and coping styles questionnaire to test 817 college students.Results:①College students'perceived stress level was below average.In most cases they adopted the approach of figure out problems to solve problems.At the same time there were gender differences in help and mature coping styles(P<0.01).②Perceived stress and mature coping styles were extremely significantly negatively correlated(r=-0.262,P<0.001).And immature,rationalization-hybrid coping styles were extremely significantly positively correlated(r=0.33,0.232;P<0.001).③Perceived stress could predict mature,immature and rational-mixed coping style(R2=0.069,0.125,0.109;P<0.001).Conclusion:①College students feel less pressure, and coping styles is to solve the problem.Female students are more likely to adopt mature type and help coping styles;②Perceived stress has prediction for coping styles.Out of control sense has the strongest role of forecasting for immature coping styles.That is individual sense of feeling out of control,the more likely not mature coping styles.

College students;Perceived stress;Coping styles;Perceived stress scale

R395.6

A

1005-1252(2017)01-0079-05

10.13342/j.cnki.cjhp.2017.01.020

2016-09-06)

http://www.cjhp.com.cn/

2015年度黑龙江省研究生教育改革研究项目“研究生心理问题案例研究”,黑龙江省研究生教育创新计划资助项目(编号:JGXM_HLJ_2015012)