《城市停车规划规范》要点解读

2017-12-08张晓东

李 爽,张晓东,汪 洋

(北京市城市规划设计研究院,北京100045)

《城市停车规划规范》要点解读

李 爽,张晓东,汪 洋

(北京市城市规划设计研究院,北京100045)

《城市停车规划规范》(GB/T 51149—2016)(以下简称《规范》)已于2017年2月1日起实施,对其编制的技术要点及主要条文内容进行解读,有助于更好地理解和执行《规范》。首先对《规范》编制的主要目的、意义和背景进行介绍。在统一对城市停车规划认识的基础上,明确城市停车规划应包含的内容。对城市停车位供给规模及比例构成等关键技术指标进行解释和说明,支持城市可持续发展的停车规划的制定。在提出通过多种途径增加停车位供给以缓解当前停车矛盾的同时,也考虑到为支持新能源汽车的发展在规划上预留空间。

交通规划;停车规划;规范;公共停车场;要点解读

1 编制背景与编制过程

随着中国城镇化进程明显加快,机动化水平迅猛提升,停车供需关系严重失衡,城市发展饱受停车问题的困扰,严重影响市民生活品质。停车位供需失衡的问题不仅困扰一线城市,也正在向其他城市蔓延,且有不断恶化的趋势。如何合理配置停车资源,科学安排停车设施建设,缓解停车矛盾突出城市的现实问题,避免停车问题尚不突出的城市重蹈覆辙,需要适时出台一部指导城市停车规划的技术性规范文件,填补国内空白,从源头找到破解停车难题的方法。为此,根据原建设部印发的《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》要求,住房城乡建设部组织编制单位开展了中国首部停车方面的国家标准《城市停车规划规范》(GB/T 51149—2016)(以下简称《规范》)的编制工作。

在对全国38个城市进行调研的基础上,编制人员认真总结实践经验,经过专家咨询、征求意见等环节,历经多次修改与完善,完成《规范》最终文本。2016年6月20日,住房城乡建设部正式发布公告,批准《规范》为国家标准,并于2017年2月1日起实施。《规范》包含6章54条,主要内容是:总则(4条),术语(11条),基本规定(5条),停车需求预测与停车位供给(9条),停车场规划(21条),建筑物配建停车位(4条)。

2 对城市停车规划的客观认识

停车问题引发广泛关注,为解决停车问题,各地采取了多种措施,但收效甚微。究其原因,停车问题是一个牵扯多方面的复杂系统问题。目前无论政府决策者、相关产业的从业人员,还是涉及停车问题的社会利益群体,迄今在认识理念以及行动举措上似乎仍处于混沌、无序状态[1]。基于土地资源、能源安全、环境保护、交通拥堵、汽车产业发展、居民个体化出行需求等多个视角对停车发展战略有不同的认识和解读,导致停车发展战略的制定存在矛盾和冲突。统一对停车设施供给和服务的社会服务属性的认识,明确停车规划在国家和城市发展中的地位,从城市发展系统最优的战略高度制定城市停车规划策略,是《规范》编制的前提和基础。

2.1 停车设施的商品属性

《国家基本公共服务体系“十二五”规划》明确指出:基本公共服务的一般范围不包括“交通”,仅在广义的范围里提到“交通”。同时,按照公共产品应具有非排他性和非竞争性两个特征来审视,停车设施的服务主体为小汽车拥有者和使用者,与公共交通、道路等服务全体市民的交通设施相比有较强的排他性;停车设施的服务方式为停车位的利用,停车位作为一种空间资源,具有唯一性,在使用上存在明显的竞争性。因此,停车设施具有较强的私人产品属性,城市停车设施供给和服务应当是市场化产业,不是公益事业,应当坚持用者自付的市场化原则。

2.2 城市停车规划的地位和作用

城市停车规划与机动车发展规模紧密相关,而机动车发展规模又决定了城市空间形态和公共交通发展,是关乎城市可持续发展的重要交通战略选择。国际经验表明,以机动车为导向的城市会形成分散的土地开发模式,将降低公共交通、自行车、步行等交通方式的服务水平,促使城市空间形态向郊区化蔓延发展,降低居民出行方式选择的多样性。近些年,交通规划领域越来越重视停车问题对交通拥堵、空气质量、生态环境、步行和自行车交通出行环境等的影响,逐步认识到停车规划发展策略是调控机动车出行和优先发展公共交通的有效手段[2]。

2.3 停车规划发展战略的内涵

城市停车规划发展战略决定了城市停车发展方向,指导停车设施的建设。停车规划发展战略是指在城市行政区内,结合城市人口、经济、土地、能源、环境、交通等方面的客观情况和停车需求特征,统筹配置停车资源,其最终目的是要构建符合市场经济运行机制的停车产业环境,建立政府调控监管机制,引导居民理性拥有和使用小汽车,支持绿色出行,引导城市集约利用土地,节约能源、保护环境和改善人居环境,是以实现优化交通结构、调控机动车出行、城市发展系统最优作为规划目标。

3 技术要点解读

《规范》在深入剖析国际城市停车发展经验的基础上,参考大量国内外城市停车场标准、规定以及停车设施规划与建设的实践经验,通过对城市之间开展横向与纵向对比的方法,并结合未来社会经济及城市交通发展的趋势编制而成。规范强调城市停车规划应贯彻资源节约、环境友好、社会公平、可持续发展的原则,以“合理配置停车资源,有效引导交通需求”为核心目标,以城市发展及交通发展战略为指导,统筹停车供需关系。同时贯彻以人为本、公交优先、高效经济、开放共享等理念,具有一定的先进性。下文将对具体技术要点进行解读。

3.1 适用范围(1.0.2条)

《规范》中城市停车规划的适用对象为载客汽车、摩托车和非机动车,不包含专用载客汽车停车场规划。专用载客汽车停车场是指为运输部门所属车辆提供停车服务的场所。例如,为公共汽(电)车、出租汽车、旅游大巴车等设置的停车场。

3.2 停车规划内容及深度(3.0.5条)

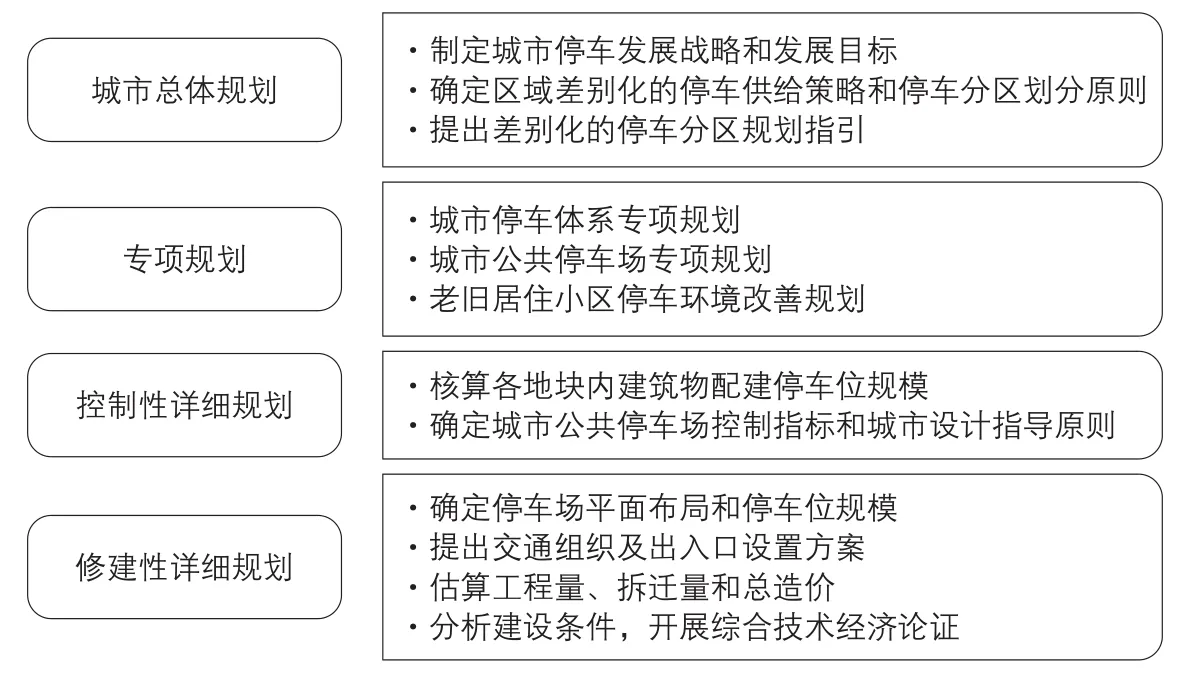

适用于城市总体规划、详细规划以及相关专项规划所涵盖的停车规划(见图1)。对应不同层级的规划,停车规划内容和深度要求也不同。由于以往不重视城市停车规划编制工作,导致城市停车问题研究缺乏系统性,难以在各级规划中落实。因此,《规范》中强调应开展城市停车设施专项规划的编制工作,城市停车设施专项规划应以城市总体规划和综合交通体系规划为指导,衔接总体规划和控制性详细规划。城市停车设施专项规划需要科学判断停车位供需发展关系,深化停车发展战略,确定停车发展目标,分区域确定停车位供给总量,以及停车设施供给规划方案。

3.3 停车需求预测(4.1.1条、4.1.3条)

停车需求预测是停车规划的核心内容,是对城市机动车发展规模和交通结构的预判,是制定停车发展战略的前提和基础。停车需求预测分为基本车位和出行车位两部分,基本车位的预测主要是对机动车保有量的预测,与城市人口和经济发展水平有关。根据国际发展经验,经济发展、城镇化水平与汽车拥有水平之间存在较强的正相关性,当经济发展和城镇化达到一定水平后,小汽车千人保有量水平一般为200~400辆。出行车位需求与城市机动车出行比例有关,应根据城市交通特征,可借助交通模型根据机动车出行分布预测得出,也可采取用地类别法进行估算。当前,共享汽车的发展可能会引发人们拥车及用车行为的变革,在《规范》应用过程中应加强跟踪评估。

3.4 停车调查(4.1.2条)

停车调查包含停车设施调查和停车使用特征调查两部分内容。对于现状停车需求的预测主要通过停车调查获取。停车设施调查工作需要摸清全市现状停车位供需总量及分布,停车位规模及构成,停车位利用情况等信息,需要投入较大的人力、财力。很多城市与停车相关的数据基础较为薄弱,制约了城市停车规划的编制。《规范》要求作为停车需求预测的基础,城市应定期开展停车调查工作,并做好数据维护。

3.5 停车设施供给的量与度(4.2.1条)

在城市停车规划中,通常需要以城市停车设施供给总量与机动车保有量之间的合理比例作为控制值。该比例关系的确定是《规范》中的核心技术指标,停车位供给规模既要满足一定比例的机动车出行需求,还要符合城市交通发展战略。若从机动车使用的角度来看,每增加一辆机动车,至少需要提供一个停车位;若要满足车辆在目的地的停车需求,则在目的地还需要提供一个车位,若在高峰时段,满足所有机动车全部出行停放至目的地,则城市机动车与停车位之比应为1:2。但由于中国土地资源非常紧张,城市交通发展战略多数以公共交通作为主导交通方式,因此,停车位供给不会满足全部车辆出行的停放需求,但目前各方对于合理数值的意见还未能完全统一。

《规范》基于对全国所有省会城市和直辖市的问卷调查、专家咨询的结果,同时类比国外城市的停车规划经验,最终确定对于人口规模大于50万人的城市,机动车停车位供给总量应控制在机动车保有量的1.1~1.3倍(可满足高峰时段约10%~30%的机动车出行需求);对于人口规模小于50万人的城市,机动车停车位供给总量应控制在机动车保有量的1.1~1.5倍,高于人口规模大的城市,主要是考虑到人口规模较小的城市公共交通服务水平尚不发达,小汽车出行比例略高,同时考虑为未来的发展预留部分空间。需要注意的是,由于机动车的发展速度超出规划预期,历史上形成了大量的基本车位缺口,目前中国城市停车位与机动车保有量之比均低于1,与理想控制值存在较大差距。为创造良好的停车秩序,应适度增加基本车位的供给。

对于非机动车来说,应积极鼓励出行,为非机动车停车及行车提供良好条件。因此,《规范》也首次强调了对非机动车停车位的全面保障,提出停车位供给规模不低于保有量的1.5倍。

3.6 城市公共停车场的作用(4.2.3条)

图1 各阶段城市停车规划编制的内容及深度要求Fig.1 Contents and requirements of urban parking planning at different stages

城市机动车停车位供给结构是《规范》中的另一个核心指标。合理的城市机动车停车位供给结构是将建筑物配建停车位作为主体,应占供给总量的85%以上。建筑物配建停车位具有使用方便、建设主体明确、建设流程清晰的优势,因此,应作为停车位供给的主体。城市公共停车场提供的停车位可占城市机动车停车位供给总量的10%~15%,路内停车位构成比例不应大于城市机动车停车位供给总量的5%[3]。

城市公共停车场以往一直按照服务对象定义,为社会公众服务的即为城市公共停车场。《规范》首次从城市规划角度明确了城市公共停车场的定义,即位于道路红线以外独立占地的面向公众服务的停车场和由建筑物代建的不独立占地的面向公众服务的停车场。目前由于土地成本高、投资回收周期长,各城市符合《规范》定义的城市公共停车场非常少,有些城市甚至没有城市公共停车场。

在规划阶段如何确定城市公共停车场的规模,若建筑物配建停车位能够满足停车需求,是否还需要安排城市公共停车场?这个问题在《规范》中做如下考虑:1)城市公共停车场的功能定位是作为建筑物配建停车位的补充,主要调节停车需求与车位供给在时间、空间上存在的不均衡问题;2)国际城市即使在建筑物配建停车位非常充足的地区,也有约10%的城市公共停车场;3)由于中国城市停车供需矛盾突出,建筑物配建停车位比例虽已达85%以上,但存在大量的停车位缺口,现阶段需要通过建设一部分城市公共停车场(或临时城市公共停车场)增加停车位的供给;4)在城市新区,规划预留的部分城市公共停车场可作为交通系统控制用地,以应对未来城市发展中可能出现的变化。

3.7 城市公共停车场占地规模(4.2.5条)

城市公共停车场占地规模是按照城市公共停车场在停车设施供给总量的10%测算得到。《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220—95)提出“城市公共停车场应分为外来机动车停车场、市内机动车公共停车场和自行车公共停车场三类,其用地总面积可按规划城市人口0.8~1.0 m2·人-1计算。其中:机动车停车场的用地宜为80%~90%,自行车停车场的用地宜为10%~20%。市区宜建停车楼或地下停车库”。考虑到停车设施建设技术的更新,可综合利用地面、地下和地上空间,基于节约利用土地资源的原则,城市公共停车场规划用地总规模可按照0.5~1.0 m2·人-1控制,在详细规划中应按照此规模予以落实用地。

3.8 路内停车位设置要求(4.2.4条)

路内停车位主要服务于机动车的短时停放,设置路内停车位必然会影响道路通行能力,因此应控制其供给数量(一般不应大于停车位供给总量的5%),同时对路内停车位要求精细化管理,制定临时设置路内停车位的效益评估和退出机制。但也需要正视当前停车位严重短缺的现实,在基本车位供需矛盾突出的地区,近期无法增加建筑物配建停车位和城市公共停车位的地区,可在居住区周边设置限时路内停车位。

3.9 城市公共停车场附属设施面积(5.1.3条)

为解决停车场建设吸引社会资本难的问题,同时鼓励城市公共停车场对土地资源的高效利用,住房城乡建设部、国土资源部联合印发《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》(建城[2016]193号),提出在不改变用地性质、不减少停车位的前提下允许配建一定比例的附属商业面积,具体比例由属地城市政府确定,原则上不超过20%。5.1.3条是从技术上对上述政策予以落实,并要求其进行进一步的明确和细化。附属商业一般指与停车相关的商业如洗车房、便利店等。若停车场附属商业面积规模过大,则停车场成为商业的附属品,背离了原规划的初衷;若无附属商业面积,则当前停车场的建设及运营难以吸引社会资本,停车产业化环境难以建立。为此,需要对单个停车场附属商业规模予以控制,结合停车场不同建设形式提出不同要求:对于立体停车楼(库),以建筑面积不高于1 m2·辆-1作为附属商业建筑面积的控制指标;对于平面停车场,以不大于总用地面积的5%作为附属商业用地面积的控制指标。上述规模仅能为停车场提供必要的附属及配套设施,平衡部分资金,不会增加过多其他功能的面积,从规划上杜绝停车场被挪作他用的问题。

3.10 城市公共停车场规划布局(5.2.1条)

城市公共停车场规划布局应遵循小而分散的理念,特别在城区不宜布设大型和特大型停车场。一方面是大型和特大型停车场容易对周边交通造成压力,另一方面由于城区土地资源非常紧张,难以提供建设大型停车场的用地条件。在一些城市,由于城市公共停车场建设较为困难,因此,若发现有建设条件的用地,不考虑停车政策及实际停车需求,直接按照用地条件建设公共停车场,导致单个停车场的规模非常大,为周边交通带来新的问题。单个停车场的规模应在论证停车需求的基础上,结合交通政策综合确定。

3.11 预留电动汽车充电设施的建设条件(5.2.3条)

电动汽车产业是中国鼓励并加快推进的战略性新兴产业,是实现节能减排、绿色出行的重要举措。停车场作为支持电动汽车发展的必要基础设施,应预留建设充电设施的条件。《规范》提出停车场具备充电条件的停车位数量不宜小于停车位总数的10%,数值的选取主要在参考北京、上海、重庆、深圳、西安、合肥等城市电动汽车发展规模的基础上确定。但对于一些现状电动汽车比例较低的城市,若按照该比例建设可能造成资源浪费。因此,本条目提出在停车场规划设计阶段预留不低于10%的电动充电设施的建设条件,各城市可依据电动汽车发展计划采取近远期结合的建设模式。

3.12 停车矛盾突出且用地紧张地区增加停车位的途径(5.2.7—5.2.8条)

在停车位供需矛盾突出的地区,应充分发挥城市公共停车场的补充作用,通过多种渠道建设一部分城市公共停车场弥补停车位缺口。针对城市公共停车场土地供应不足的关键矛盾,通过提供增量土地、挖潜存量土地以及与其他建筑物一体化开发等方式,增加城市公共停车场建设空间,利用公园、绿地、广场、体育场馆以及人防设施修建等提高土地复合利用率,节约土地资源;若区域不具备独立占地或复合利用土地建设城市公共停车场的用地条件,则可通过建筑的更新改造,在建筑物配建停车位指标的基础上增建一部分面向公众服务的城市公共停车场,逐步缓解停车矛盾。

3.13 换乘停车场规模(5.2.10条)

根据城市交通发展战略的要求,对于接驳轨道交通首先明确应以公共汽车、自行车、步行等方式为主导,在公共汽车接驳条件较差时,可以设置一定规模的机动车换乘停车场。为此,对于换乘停车场应有规模控制要求,不是所有的轨道交通车站都配置换乘停车场。通过借鉴东京、伦敦、首尔等国际城市经验,提出换乘停车场停车位供给总量宜控制在轨道交通线网全日客流量的1‰~3‰,且通常设置在城市中心区以外,靠近轨道交通车站、公共交通枢纽站、公共交通首末站以及对外联系的主要公路通道附近[4]。

3.14 非机动车停车场规划要求(5.2.11—5.2.12条)

以往在停车专项规划中忽视对非机动车停车空间的规划要求。目前,由于互联网公共自行车的出现,自行车出行比例得到大幅提高,而缺少自行车停放空间成为制约自行车良性发展的难题。因此,在停车规划阶段要重视对非机动车停车环境的构建。本条目以方便使用、停放安全为原则,要求结合道路、广场和公共建筑布置非机动车停车场。同时要求严格按照建筑物配建指标配置非机动车停车位,保证非机动车停车空间。

3.15 建筑物配建停车位指标要求(6.0.1—6.0.4条)

建筑物配建停车位是停车位供给的主体。目前,全国各城市相继开展了建筑物停车配建指标的调整工作,但由于城市规模、机动化水平差异较大,难以制定一套指导全国的统一标准。但在建筑物分类、停车位分区域差别化供给原则等问题上基本达成共识。

6.0.1条以全国38个城市的问卷调查结果为基础,参照北京、上海、广州、深圳等主要城市的现行建筑物分类,对照现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)[5]综合确定需配建停车位的建筑物类别,涵盖了目前城市用地规划所有需要配建停车位的用地类型。6.0.2条与城市交通发展战略相对应,体现停车位总量控制和区域差别化供给原则。在城市中心区和公共交通服务水平高的地区,通过降低建筑物配建停车位指标,减少停车位供给,实现机动车需求管理;对于居住区、医院等涉及民生的建筑类别可适度提高配建指标,增加停车位供给。6.0.3条考虑停车位共享,同时鼓励对停车位的高效利用,在用地混合利用的地区配建停车位可按照不低于各建筑物配建停车位总和的80%配建。6.0.4条仅对居住、医院、办公类用地提出停车位配建指标的建议值,其他类别的建议值在条文说明中予以反映。由于不同城市差异较大,《规范》给出的数值仅作为各城市调整配建指标时参考,城市应结合自身特点开展专题研究,并定期评估予以调整。

4 结语

城市停车问题是一个复杂的系统问题,城市停车规划对于指导城市停车相关工作具有非常重要的意义,直接关乎交通拥堵问题的解决、可持续发展城市的构建。国家层面高度重视城市停车规划工作,七部委联合下发《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础[2015]1788号),要求各省市开展停车规划的编制工作。但是政府决策者、相关从业人员以及社会利益群体对于停车问题的认识不统一,且缺乏相应的技术标准,因此,停车规划目标、内容和深度难以把握,甚至部分策略的提出有悖于整个城市系统最优的发展目标。《规范》从战略高度上统一对城市停车的认识。由于城市之间差异较大,且不断涌现新的问题,《规范》的公布和实施仅仅是一个开始,面对如何解决城市停车问题应随着实践的增加而继续进行深入细致的研究和广泛的交流、讨论。同时,希望能够广泛收集各单位在使用过程中的意见和建议,不断进行补充和完善,以期科学指导城市停车规划,为构建可持续发展的城市做出贡献。

互联网技术的广泛应用以及共享汽车、无人驾驶等新技术不断涌现,必将对城市停车系统产生巨大影响。未来,在车辆拥有及使用、停车资源利用效率等方面存在较大的不确定性,停车规划需要持续关注和跟踪。

[1]全永燊.当前城市交通规划建设领域值得关注的倾向[J].城市交通,2013,11(2):1-5.Quan Yongshen.Unignorable Trend in Urban Transportation Planning and Development[J].Urban Transport of China,2013,11(2):1-5.

[2]张晓东.城市停车规划发展战略思考与建议[C]//中国城市规划学会城市交通规划学术委员会.新型城镇化与交通发展:2013年中国城市交通规划年会暨第27次学术研讨会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2014:174.

[3]张晓东,李爽,汪洋,等.关于综合解决北京停车问题规划研究[R].北京:北京市城市规划设计研究院,2013.

[4]张晓东,李爽,杨志刚,等.北京市换乘停车场规划[R].北京:北京市城市规划设计研究院,2013.

[5]GB 50137—2011城市用地分类与规划建设用地标准[S].

Interpretation ofCode for Urban Parking Plan

Li Shuang,Zhang Xiaodong,Wang Yang

(Beijing Municipal Institute of City Planning&Design,Beijing 100045,China)

Code for Urban Parking Plan(GB/T 51149—2016)has been implemented since Feb.1st,2017.A thorough discussion of the main technological points and items can help users to fully understand the code during the implementation.This paper first explains the targets,significance,and background of the code.The main contents that should be covered in urban parking planning are presented.The paper discusses a series of the key technical indicators such as parking supply and composition.Those explanations will support the policy-making for urban parking planning which aims to approach sustainable development.The paper suggests to increase parking spaces in multi-ways that is able to relieve the issue of parking tense,as well as to preserve parking spaces for supporting new energy vehicles development.

transportation planning;parking planning;code;public parking;key point interpretation

1672-5328(2017)05-0095-06

U491.7

A

10.13813/j.cn11-5141/u.2017.0514

2017-08-28

李爽(1983—),女,山东聊城人,博士,高级工程师,主要研究方向:城市停车规划、步行和自行车交通规划。E-mail:bmicpdjts@163.com