民勤绿洲畦膜上灌对玉米灌水量及产量的影响

2017-12-06张云亮郑文燕胡想全

张云亮,郑文燕,王 强,胡想全,李 莉

(1.甘肃省水利科学研究院,甘肃 兰州 730000; 2.甘肃省水利水电勘察设计研究院,甘肃 兰州 730000)

民勤绿洲畦膜上灌对玉米灌水量及产量的影响

张云亮1,郑文燕1,王 强2,胡想全1,李 莉1

(1.甘肃省水利科学研究院,甘肃 兰州 730000; 2.甘肃省水利水电勘察设计研究院,甘肃 兰州 730000)

为了探讨畦膜上灌对玉米灌水量及产量的影响,在甘肃省水利科学研究院民勤试验站进行了畦膜上灌与畦灌的对比试验。结果表明,畦膜上灌与畦灌相比,全生育期灌水次数均为5次,全生育期灌水定额畦膜上灌较之畦灌减少10.3%;畦膜上灌与畦灌相比,其玉米籽粒性状的各项指标均具有优势;畦膜上灌的玉米产量显著高于畦灌,增加了30.0%;穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数和百粒重与玉米产量之间存在线性相关关系,其中穗长、穗粗、秃尖长为负相关,穗行数、行粒数和百粒重为正相关;畦膜上灌相比畦灌净效益和水分生产率都显著提高。

畦膜上灌; 玉米; 灌水量; 产量

随着农业生产规模不断扩大和气候的变化,干旱缺水严重地影响到我国农业的持续发展,畦膜上灌技术是解决干旱缺水问题的重要技术之一[1-2]。在农业科技战线上,膜上灌是一项具有应用作物种类多、适用范围广、增产幅度大等特点的重大研究成果,近年来在新疆,甘肃等地得到广泛推广应用,取得了良好的节水增产效果。就形式而言,由1987年的扶埂膜上灌,发展到现在的膜孔沟灌、膜孔畦灌、膜缝灌[3-4]等多种形式;就覆盖率而言,田间地膜覆盖率由60%上升到90%;就适应作物而言,已从棉花发展到玉米[5]、花生[6]、小麦[7]和大豆[8]等十多种作物;就应用地域而言,也由新疆发展到甘肃、宁夏、河南、河北等地[9-10]。相对于喷灌、滴灌、微润灌等高效节水灌溉技术具有应用面积广,种植作物多等特点。因此,开展畦膜上灌相关研究具有重大而长久的现实意义。

畦膜上灌与传统畦灌相比,具有施水面积小、深层渗漏小、棵间蒸发少、水费成本小等特点[11],但水在膜上停留时间延长,使得田面蒸发量加大。畦膜上灌这些特点必然对作物全生育期灌水量及产量产生影响。本文旨在研究畦膜上灌对玉米全生育期灌水量及产量的影响,以期为当地畦膜上灌技术的推广应用提供试验和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

本试验在甘肃省水利科学研究院民勤节水农业暨生态建设试验示范基地进行,试验基地位于民勤县城以北约13.5 km处的大滩乡东大村(103°36′E,39°04′N),海拔1 250 m左右,处于绿洲和腾格里沙漠交界地带,属典型的大陆性荒漠气候,气候干燥,降水稀少,蒸发量大,风沙多,自然灾害频繁。太阳辐射强,多年平均气温7.8 ℃,极端最高气温39.5 ℃,极端最低气温-27.3 ℃,平均湿度45%,年降水110 mm,年蒸发量2 644 mm,年日照时数3 028 h,光热资源丰富,地下水埋深,无霜期150 d,最大冻土深115 cm[12]。试验区土质0~60 cm为黏壤土,60 cm以下逐渐由黏壤土变为砂壤土,土壤平均容重为1.53 g·cm-3。田间持水量22%,速效钾181 mg·kg-1,速效磷71 mg·kg-1,有机质14%,液态氮含量10 mg·kg-1。

1.2 处理设计

试验设畦膜上灌灌水方式处理,以畦灌灌水方式为对照(CK)。玉米在拔节期、抽雄散粉期和灌浆期灌水的土壤含水量下限分别控制在55%(占田间持水量的百分比,下同)、65%和60%,除出苗外,其余各次灌水上限统一设定为85%。3次重复,畦宽3 m,畦长30 m,小区面积90 m2,小区布置采取随机排列,尽量消除土地差异对试验结果的影响。

试验玉米于2016年4月21日播种,9月22日收获,苗期和成熟期不设水分处理,播种后出苗水各小区统一按灌水定额900 m3·hm-2灌溉,通过土壤水分监测,确定灌水时间、灌水次数、灌水定额和灌溉定额,收获期测产。

1.3 测定项目与方法

每个小畦单独灌水,灌水量用水表进行监测。土壤含水量(0~100 cm)采用烘干法测定,监测区间为2016年4月20日至9月21日,每旬测定一次,降雨和灌水前后加测。各个小区单独测定产量,并随机抽取5株玉米样品,测定果穗重、穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数、百粒重等。

1.4 数据处理

用Microsoft Excel 2010对数据进行处理并绘制相关插图,用SPSS 17.0统计分析软件对数据进行差异显著性分析和回归分析。

2 结果与分析

2.1 灌水量

本试验中畦膜上灌和畦灌玉米全生育期灌水次数都为5次,根据土壤含水量下限控制灌水时间和灌水量,根据大田实测结果,畦膜上灌较之畦灌玉米灌水时间都有延后,每次灌水量也各有不同,其中:第1次灌水为播种前灌水,所以整个试验区各个小区灌水量相同,均为9.4 m3;第2次灌水在拔节期,畦膜上灌较之畦灌减少了15.2%;第3次灌水在抽雄期,畦膜上灌较之畦灌减少了20.5%;第4次灌水在灌浆期,畦膜上灌较之畦灌减少了8.8%;第5次灌水在成熟期,畦膜上灌较之畦灌减少了6.8%;全生育期内畦膜上灌灌溉定额4 931.41 m3·hm-2,畦灌5 495.19 m3·hm-2,畦膜上灌较之畦灌减少了10.3%(表1)。

表1 畦膜上灌与畦灌灌水量的比较

注:标注不同字母者表示差异极显著,(P<0.01)。

2.2 产量

2.2.1 籽粒性状

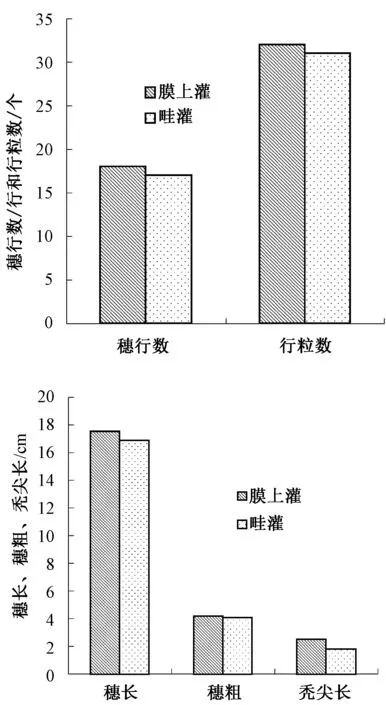

对比分析2个处理籽粒性状的相关指标除了穗重以外,其余各项指标均是畦膜上灌较之畦灌有所优势。畦膜上灌较之畦灌穗重减少了1.6%,百粒重增加了3.4%,穗行数增加了5.9%,行粒数增加了3.2%,穗长增加了3.8%,穗粗增加了2.0%,秃尖长增加了39.3%(图1)。

图1 畦膜上灌与畦灌玉米籽粒相关性状的比较

2.2.2 产量

对比分析发现,畦膜上灌的玉米产量为13 735.90 kg·hm-2,较之畦灌产量的10 565.15 kg·hm-2增加了30.0%,差异极显著。

2.2.3 产量与籽粒性状的相关性

为了分析玉米各籽粒性状指标与产量之间的相关关系,借助SPSS 17.0软件,采用逐步回归法对上述性状指标与产量之间的相关关系进行多元回归,得到多元线性回归的模型:

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+…+bnxn。

式中:y为产量;bn为回归变量;xn为回归系数;n=1,2,3,…,6,分别对应玉米的穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数和百粒重。

经计算,得到回归模型:

y=-64.577-60.447x1-227.37x2-226.64x3+33.476x4+9.105x5+121.24x6。

复相关系数r=0.835,经检验,回归方程表示x1、x2、x3、x4、x5、x6与y的关系极显著,故回归方程可用。

由回归方程可见,穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数和百粒重与玉米产量之间存在线性相关关系,其中穗长、穗粗、秃尖长为负相关,穗行数、行粒数和百粒重为正相关。

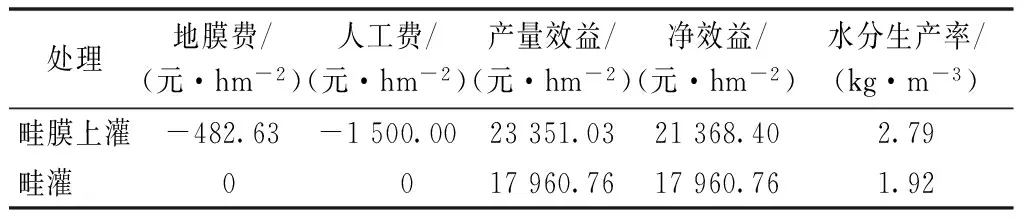

2.3 水分生产率及经济效益

对比分析畦膜上灌与畦灌水分生产率及经济效益的相关指标,畦膜上灌较之畦灌水分生产率明显提高,产量效益提高了30.0%,净效益提高了19.9%(表2),2种处理下其他各项支出保持一致。综合分析,畦膜上灌相比畦灌在维持净效益略有提高的情况下,其水分利用效率明显提高,符合我国节水灌溉的现状和需求。

表2 畦膜上灌与畦灌经济效益的比较

3 小结与讨论

3.1 小结

畦膜上灌与畦灌相比,全生育期灌水次数均为5次,全生育期灌溉定额畦膜上灌较之畦灌减少10.3%,抽雄初期灌水定额畦膜上灌减少幅度最大,这主要是由于此时正值研究区高温天气,畦膜上灌大大减小了地表水分的无效蒸发。畦膜上灌较之畦灌,其穗重、百粒重、穗行数、行粒数等玉米籽粒性状指标均表现出优势。畦膜上灌产量显著高于畦灌产量,畦膜上灌较之畦灌产量增加了30.0%。穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数和百粒重与玉米产量之间存在线性相关关系,其中穗长、穗粗、秃尖长为负相关,穗行数、行粒数和百粒重为正相关。畦膜上灌相比畦灌净效益略有提高,水分利用效率明显提高。

3.2 讨论

水资源匮乏是制约我国干旱半干旱地区农业发展的主要限制因素,畦膜上灌作为改进之后地面灌溉方式的一种,得到了广泛的推广和普及。畦膜上灌与畦灌相结合,有效地影响了土壤水分运动,可减少灌水量,延迟灌水时间,增加作物产量,提高水分生产率。民勤当地还是以地面灌溉为主,喷灌、滴管、微润灌等先进的灌水方法由于其对水质的要求高,运行成本高等特点目前还未成为当地的主流灌水方式。畦膜上灌是一种改进之后地面灌溉方式,膜上灌与畦灌相结合,有效地影响了土壤水分运动,可减少灌水量,延迟灌水时间,增加作物产量,提高水分生产率,具备与当地农业种植现状相适应的特点,其推广简单易行,具有重大的推广和普及价值。

[1] 王向辉. 西北地区环境变迁与农业可持续发展研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2012.

[2] 张秀琴. 气候变化背景下我国农业水资源管理的适应对策[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2013.

[3] 徐首先, 魏玉强, 聂新山,等. 膜孔灌理论及实用技术初步研究[J]. 水土保持研究, 1996,3(3):23-29.

[4] 贾丽华, 费良军. 膜孔灌技术田间试验研究进展[J]. 中国农业信息, 2015(24):45-46,131.

[5] 韩丙芳, 田军仓, 杨金忠. 玉米畦膜上灌溉条件下土壤水、热运动规律的研究[J]. 农业工程学报, 2007,23(12):85-89.

[6] 穆丽君, 陈海军, 裴连海. 花生畦膜上灌节水增产机理研究[J]. 农业工程学报, 1997,13(3):94-97.

[7] 王小军, 成自勇, 张自和, 等. 调亏对畦膜上灌春小麦生长特性及产量效应的研究[J]. 水土保持学报, 2006, 20(3):192-196.

[8] 杨封科, 王立明, 张国宏. 甘肃旱作大豆全膜双垄种植的土壤水热及产量效应[J]. 应用生态学报, 2013, 24(11):3145-3152.

[9] 李应海. 畦膜上灌技术研究[D]. 银川:宁夏大学, 2004.

[10] 李应海, 田军仓. 畦膜上灌技术的研究进展[J]. 宁夏农学院学报, 2003,24(4):96-100.

[11] 张永玲, 肖让, 成自勇. 畦膜上灌对河西绿洲灌区玉米水分利用效率和产量的影响[J]. 节水灌溉,2010(5):9-10, 14.

[12] 张金霞. 西北旱区碎麦秸垫式畦膜上灌的高效用水机理及土壤环境效应研究[D]. 兰州:甘肃农业大学,2013.

(责任编辑:张 韵)

2017-08-27

国家自然科学基金(51369004;51369003)

张云亮(1986—),女,甘肃敦煌人,工程师,硕士,从事节水灌溉方面的工作,E-mail: zhangylgsdh@163.com。

文献著录格式:张云亮,郑文燕,王强,等. 民勤绿洲畦膜上灌对玉米灌水量及产量的影响[J].浙江农业科学,2017,58(11):1883-1885.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171105

S513

A

0528-9017(2017)11-1883-03