浸入式教学法在环境设计专业教学中的应用

——基于“景观设计”课程的实践教学

2017-12-05

(福建农林大学艺术园林学院,福州 350002)

浸入式教学法在环境设计专业教学中的应用

——基于“景观设计”课程的实践教学

邱婷郑洪乐

(福建农林大学艺术园林学院,福州 350002)

“景观设计”是环境设计、风景园林、建筑学和城市规划与设计等专业的主要课程。目前,其课程教学存在着重视理论教学,实践教学环节不足;课程实践作业内容与现实生活及社会需求脱节;课程实践成果表达形式单一,缺乏创新性等问题。针对这些问题,将浸入式教学法应用到环境设计专业景观设计方向课程的实践教学中,突出强调场地多维度调研、设计驻地式实践以及互动式方案汇报等环节,鼓励学生进行自主选题和角色的浸入式设计,打破了理想化的“图上作业”模式,更加关注现实情境下的人与环境、历史、未来的时空联系,完善了环境设计专业景观教学体系,延伸了景观设计教学的实践意义。

环境设计;景观设计;浸入式教学法

一、“景观设计”课程教学的特点

“景观设计”是环境设计、风景园林、建筑学和城市规划与设计等专业的主要课程。以环境设计为例,当前国内外院校多以培养开放性、创新性和实践型人才为目标,积极探索分阶段、多层次的创新实践教学体系,不断整合实践教学与课堂教学。从19世纪英国规划师、教育家盖德斯(Patrick Geddes)将“调查-分析-设计”的教育模式应用到景观设计领域以来,景观设计师和教育者更加重视设计过程中理性分析和感性创造的有效衔接。在设计过程中,景观设计师一方面要以科学理性的态度对设计所在场地、项目现状条件及使用者的需求和行为做充分的调研,将所收集的资料进行整理,经过一系列分析、评判来界定问题并找出解决问题的方法;另一方面,在寻求解决问题的理性分析过程中,设计师必须结合自己对基地景观个性化的直觉和对设计主题的感性认识,来实现从分析到设计的“创造性的跳跃”[1]。

二、“景观设计”课程实践教学存在的问题

(一)重视理论教学,实践教学薄弱

目前“景观设计”课程教学以参与式教学为主,参与式教学以学生为主体,以教师为主导,虽然在一定程度上能激发学生的积极性和创新性,但由于教学形式受课堂局限,实践环节仅停留在设计初期的调研阶段,学生参与实践的积极性不够,无法满足实践教学目的。

(二)课程实践作业的内容与现实生活和社会需求脱节

设置“景观设计”课程实践作业的目的是从“教与学”“景与人”“场地时空分析与设计感性创造”等层面结合不同类型的驻地式项目和开放性选题引导学生活化思维,关注现实生活与社会需求。然而“景观设计”实践课程周期短,缺乏与相关课程的连续性,学生在选题—发现问题—解决问题的过程中主观能动性不足,导致实践内容与社会需求脱节。

(三)实践成果表达形式单一,缺乏创新性

环境设计专业教学注重学生空间思维能力的培养和创意表现,许多高校将空间思维创意系列课题植入景观设计方向的课程教学中,形成具有结构秩序和逻辑关系的创意思维教学系统,以培养学生在创意中实现“认知空间—分析空间—创造空间”的教学目标[2]。因此课程实践作业表达上侧重空间设计思维表现,学生仅擅长手绘和计算机辅助制图软件的表达,使表达形式单一,缺少创新性。

三、浸入式教学方法在环境设计专业教学中应用的必要性

浸入式教学法源于1965年加拿大魁北克省的法语浸入式教学的试验,之后被许多国家视为第二语言教育模式的创举而被加以应用。浸入式教学强调构建真实的语言环境,学生在学习过程中将第二语言作为学习内容和工具,完成两种语境的有效切换,接受浸入式教学的学生有更强的文化敏感性和思维理解力。把浸入式教学模式应用于教学设计、课外活动、教学管理及学生日常生活管理中,以类似母语习得方式开展教学,这种趣味性的语言和文化的浸入方式可以充分挖掘学习环境、教师、学生、学习时间等教学要素的潜力,实现了语言学习与习得的最大化[3]。

将浸入式教学法融入环境设计专业景观设计方向的课程教学,在真实的课程设计项目中,学生从设计师和旁观者的身份转变为所在地居民及使用者的角色,将设计师的思维和想象与所在地居民的需求和生活进行角色浸入及文化身份互换。学生在角色浸入中可以深入挖掘景观设计中人与环境、历史、未来的时空联系,注重受众体验和设计反馈,有利于增加学生的实践能力和社会责任感。

四、浸入式教学法在环境设计专业教学中的应用

(一)可以采取浸入式教学法的环境设计专业课程

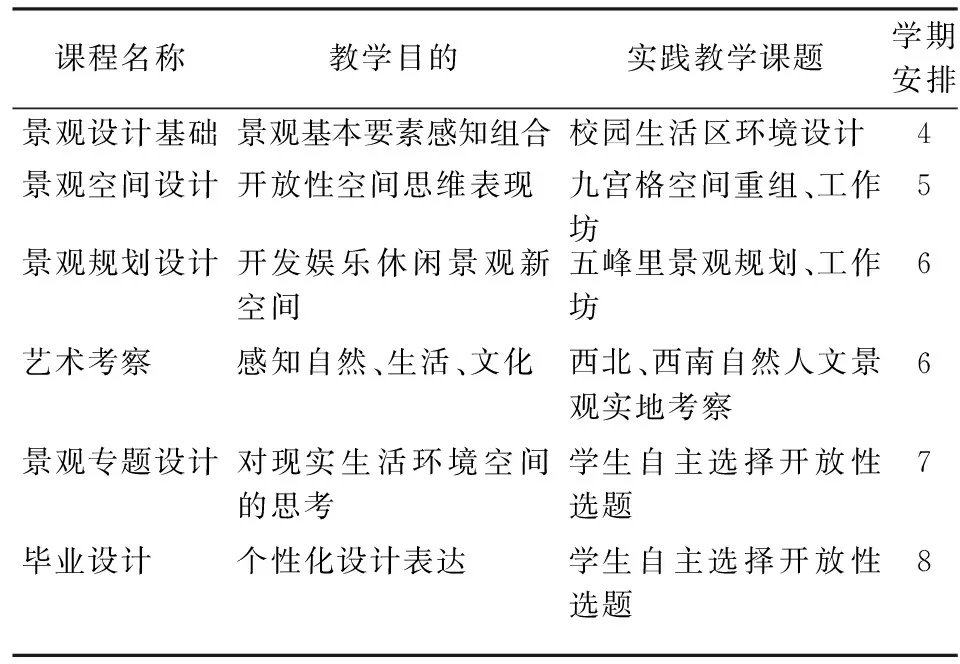

针对福建农林大学环境设计专业大二至大四学生现有的“景观设计”课程的教学环节,循序渐进地安排实践性教学课题,避免学生对教师的依赖和知识的被动吸收,注重学生对自然、生活、文化的体验和思考,为后期的自主开放性选题和个性化设计表达奠定基础。

梳理环境设计专业景观设计方向课程的教学体系,将浸入式教学理念贯穿渗透到教学环节中,明确教学目的,在每门课程教学环节中植入递进式的实践教学课题,使景观设计相关课程形成连续性、有机性和可持续的整体。实施浸入式教学法的环境设计课程见表1。

表1 可以实施浸入式教学法的环境设计专业课程

(二)浸入式教学法在景观设计方向课程中应用的实例

以环境设计专业景观设计方向课程教学体系为研究对象,以浸入式教学法为研究手段,将课程设计项目融入时空多维度调研、驻地式实践以及方案互动式汇报的环节中,探讨了开放式景观设计教学的新途径。

1.场地时空多维度调研

场地调研是“景观设计”课程教学的首要环节,学生对项目现场调研的深度和理解程度直接影响到后期设计的构思和表现。目前“景观设计”课堂教学多注重学生空间思维的培养和能力训练,而在调研过程中对客观场地的感受、判断、思考的时间思维同空间思维的培养一样重要。笔者基于自然的时间线索,建立设计的时间观,培养学生关于景观时间思维的想象力和专业素质[4],让学生自主设计开放性选题,进行场地互动式调研,注重场地时空多维度分析和浸入式设计体验,探讨场地中人与人、人与环境、人与文化的可持续发展的意义。

例如在由笔者指导的“白鹭缘——福州洪山古桥环境景观改造”的教学案例中,由学生自主选题,通过调研,了解当今人类生存环境发展中存在的生态恶化、资源短缺、地域文化消失、社会文明安全缺失等问题,并寻找解决的途径与方法,实现人类生产生活的安全、健康、诗意的发展,培养学生前瞻性的研发能力。在本案例中,学生设计的初衷是保护福州洪山桥现存明朝古桥墩,并为周边居民构建近距离触摸历史的闽江北港古桥新生休闲环境。学生在调研中以聚集在古桥周边的白鹭为研究对象,在一个月的时间里,对洪山桥周边白鹭的来源、种类、数量、活动区域、生活习性和行为方式进行观察记录。学生在调研中发现该区域为福州市民的放生场所,放生行为是白鹭在此区域聚集的主要原因;放生的鱼类易导致周边水域的生态失衡;放生的泥鳅需要靠岸钻泥,随着闽江潮汐变化,硬质的防洪驳岸石灰洞成为他们的庇护所也是葬身地;放生者与水中生活的疍民、江边傍晚的垂钓者、江中游泳者、来驳岸拾泥鳅的周边居民产生了戏剧性的行为冲突。学生因此对放生是不是一种潜藏的杀生、大众行为可能导致的生态危机等进行了深入思考。在对场地自然资源、文化资源多维度调研分析的基础上,学生提出教育参与策略,利用古桥砖作为基本元素拼接穿插出各类新空间,作为白鹭栖息地、观鸟瞭望台、市民放生点、驳岸湿地、桥墩触摸通道、亲水平台和展览学习区等,营造出人与桥、水域、动植物共生的可持续环境。本案中,学生在专业探索性前沿思考方面表现突出。

2.驻地式设计实践

通过前期调研,学生对场地的自然资源(地质地貌、气候、动植物、水资源、空气等)和人文资源(市政设施、历史、文化遗迹、建筑、公共景观等)可感知部分有初步了解,而对场地的隐性感知则需要经过多次调研和访谈才能了解,例如在村庄调研中传统邻里关系、社区安全感、生活便利性以及居民的心理认同等。驻地式实践能让师生有效浸入设计环境,从旁观者的纸上作业模式转变为深入感受当地人生活的需求,从而形成对设计场地的环境分析方法和设计策略。

浸入式教学在设计实践中可通过院校工作坊、开放式实践课程、校企研究型课题、大学生创新创业项目等形式表现,是传统景观课程实践教学形式的拓展。

由笔者指导的“门里门外——永泰县嵩口镇老年活动空间改造策略”的教学案例是以毕业实习的形式体现的。毕业实习是学生开阔视野与启发专业思维的重要实践过程,有利于培养学生专业素质和社会责任感,是实现从校园课题式设计到社会需求型设计的有效过渡。在永泰县嵩口镇三个多月的驻地实习期间,学生受到台湾设计团队“社区营造”“活态保存”理念的影响,被古镇街道上终日在自家门口独坐的孤寡老人的生活现状所触及,访谈记录了老人生活现状及行为心理,设计了如何让农村孤寡老人有一个可以和不同人群进行交流的平台,从而打开他们封闭的心门,并能够融入社会、减少孤独感、丰富精神生活的选题。学生对永泰县嵩口镇的民居入户空间进行了调研分析与设计改造,期待唤起社会对这类被边缘化的弱势群体的关注。学生的设计构思是根据不同人群的心理需求对入户空间不可移动的墙体和可移动的座椅或其他摆放物进行改造与重组,吸引儿童、游客和老人的子女主动前来同老人进行交流与互动。通过趣味多变的积木、嵌入墙体的记忆等形式给入户空间注入娱乐性、文化性和记忆性。学生在本方案选题以及调研设计过程中,表现出作为设计师对社会弱势群体的人文关怀。

3.互动式方案汇报

通过场地多维度调研、驻地式实践的浸入式角色转换,学生能完成设计实践课题从理性分析推理到感性想象创造的有效衔接。而方案汇报及反馈环节是课程教学成果的可实施性和互动性的关键环节。浸入式教学法不仅体现在前期调研、设计构思和表现环节中师生对设计环境的参与深度,在设计后期的汇报及使用者评价阶段同样适用。笔者指导的教学案例“遗失的旧水道——闽安旧水道概念复原计划”充分说明了这一点。

2015年4月福建农林大学环境设计系与我国台湾辅仁大学景观设计系、福建工程学院建筑与规划学院和亭江镇人民政府共同举办了为期8天的“闽台院校社区营造交流”工作坊活动,以具有丰富文化底蕴与地景遗迹的闽安古名村为基地,两岸师生在驻地实践过程中融入当地居民生活,通过向阿婆学习手工制作白丸子、听老木工师傅讲解花窗制作手艺来感受当地饮食文化和民间工艺。学生实地调研古城墙、海关衙门、街巷、民居、古桥、旧造船仓库等地景和人文遗迹,探讨激活社区历史文化记忆的改善方案。在巷弄街角改善议题中,恢复旧水道记忆成为焦点。曾经在闽安居民历史生活过程中发挥着重要作用的水道在1970年后因为人口增多,居住用地不足,被填埋在房屋和青石板下。随着水道消失,人们生活过的历史痕迹开始模糊。学生根据居民访谈,手绘再现历史场景,并与村民共同讨论描绘旧水道所在区域,用复原图重现了旧水道记忆。在村委会活动中心,以茶话会形式举办了“常民活动场域,集体记忆重现”为主题的汇报,学生为汇报主导,教师进行点评,邀请村民共同参与讨论,将村民看作平等交流的对象,学生参考村民的反馈意见,再进行后续修改设计,使设计成为生动有趣的动态设计过程。

五、浸入式教学法在环境设计专业教学中应用的成效

近年来,环境设计行业面临新的变革,环境设计专业课程教学应更贴近当下大众生活状态及社会需求。实践证明,在现有环境设计专业景观教学体系基础上,以开放、多元、创新的浸入式教学方法更新环境设计专业课程教学形式和活化实践环节设计,是一项有意义的探索。

(一)探索开放性的教与学框架体系,激发学生无边界设计思维和表现力

探讨新型环境设计专业教学模式,旨在激发学生专业学习热情,培养学生独立思考能力。通过各阶段课程设计及实践,结合模拟情境和在地体验的浸入式教学法,使学生突破固定思维,激发无边界的设计思维想象力和表现力。福建农林大学环境设计专业学生近年来在“园冶杯”大学生国际竞赛、亚洲设计学年奖、全国高校景观设计毕业作品展等学科主要竞赛中屡次荣获佳绩,专业能力得到充分肯定。

(二)通过浸入式教学展开多方合作,强化了人才培养的可持续性

以浸入式教学法为手段,课程设计项目为载体,注重场地调研,旨在关注当下人与环境社会生存发展状况,开发促进环境与人的健康与可持续发展的景观新空间。通过校企合作、校际联合、乡村服务等形式,延伸了环境设计专业人才培养的可持续意义。经过专业实践锻炼后,许多毕业生凭借良好的设计态度和专业责任感,得到用人单位的认可。

[1] 刘骏.理性与感性的交织——景观设计教学中的理性分析与感性认知[J].中国园林,2009,25(11):48-51.

[2] 彭建玲,彭志钧.“浸入式”教学模式的实践研究——以昆明理工大学留学生教育为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2015,32(3):156-160.

[3] 谭晖.以空间思维创意为核心的“环艺景观设计”课程教学探索[J].装饰,2016,41(5):92-93.

[4] 刘滨谊.风景园林的时间思维及其教育培养[J].中国园林,2015,31(5):5-7.

(责任编辑 王 伟)

福建农林大学2016年本科教育教学改革研究项目“浸入式教学法在景观设计课程中的理论与实践”,项目编号111416108。