高校基金会资金筹集浅议

2017-12-05

(北京林业大学教育基金会,北京 100083)

高校基金会资金筹集浅议

李永花王平

(北京林业大学教育基金会,北京 100083)

我国社会经济的飞速发展为慈善事业的发展提供了经济基础。在慈善重点关注的教育领域,高校基金会作为非营利组织,正成为一支重要的公益力量,同时也面临着新的机遇和挑战。目前,我国高校基金会虽然数量增长很快,但是在资金筹集方面面临着一些制约因素,如社会慈善文化的形成还有待时日,社会经济发展水平和个人收入水平不高,高校基金会自身的人员机构不建全、工作人员的专业化程度较低,高校筹资宣传的力度不够、筹资观念有待转变,等等。为此,高校基金会应积极探索资金筹集的有效策略和方法,建立校院两级筹资体制和筹资奖励机制;重视项目设计,打造品牌项目;实施筹资目标长短结合和筹款额度大小结合;充分发挥政策优势,拓宽筹资渠道;做好捐赠人的服务工作,建立诚信机制。同时,应从以下方面入手加强高校基金会资金筹集工作:一是优化外部大环境,扎实做好基础工作;二是加强组织机构建设,提升综合竞争力;三是传播慈善文化,培养在校生的感恩心;四是在“互联网+”背景下,做好筹资宣传工作。

高等学校;基金会;慈善筹资

一、高校基金会资金筹集的研究背景和意义

随着我国经济社会的发展,公益慈善事业得以迅速发展,与之相关的各类基金会在经济社会发展中扮演着越来越重要的角色。尤其是2016年3月16日,全国人大十二届四次会议表决通过了《中华人民共和国慈善法》,并批准于2016年9月1日起施行。这标志着我国慈善事业法治时代的来临。

自2004年《基金会管理条例》出台以来,我国与慈善事业相关的各类基金会的发展主要呈现以下特点和趋势:一是非公募基金会迅速崛起,并逐渐成为一支重要的公益力量;二是教育、医疗、社区服务等成为基金会涉足的重点领域;三是基金会的发起主体呈现多样化态势,越来越多的企业、学校和个人开始出资发起成立基金会,成为发起设立基金会的主要力量。

高等教育为社会发展提供优质的人力资源,是推动社会高速发展的重要力量之一。对我国高等教育的发展而言,急需解决的问题之一就是高校经费不足的问题。而高校教育经费的来源单一一直是制约我国高等教育发展的因素之一。从国外高校的发展历程看,高校基金会在高等教育的发展过程中扮演着至关重要的角色。因此,我国应重视和促进高校基金会的发展,充分发挥其吸纳社会资源的作用,从而引导社会财富重视对高等教育的投入,为高等教育的发展奠定扎实的经济基础[1]。

我国基金会中心网的统计数据显示,截止到2015年12月31日,全国高校基金会的净资产为290.5亿人民币,其中捐赠收入为68.52亿人民币。而美国哈佛大学2015年累计获得的捐赠收入高达364亿美元。由此可见,与国外知名高校相比,我国高校基金会的筹资能力还有巨大的差距。这也说明我国高校基金会在资金筹集方面既面临着严峻的挑战也具有较大的拓展空间。

二、高校基金会资金筹集的重要性

我国高校的教育经费主要来源于财政拨款和学费收入,以及校办企业的部分收入,普遍存在办学经费短缺的情况[2]。随着高等教育事业的高速发展,为了弥补办学经费的不足,高校开始多方开拓资金来源渠道,充分挖掘社会资源,争取社会各界的支持。高校基金会正是在这种情况下应运而生的,而且发展势头迅猛。中国基金会发展报告提供的数据显示,截止到2017年5月,全国共有基金会5 922家,所拥有的净资产为1 193.65亿元,其中高校基金会拥有的净资产为290.5亿元[3],占比高达24.34%。

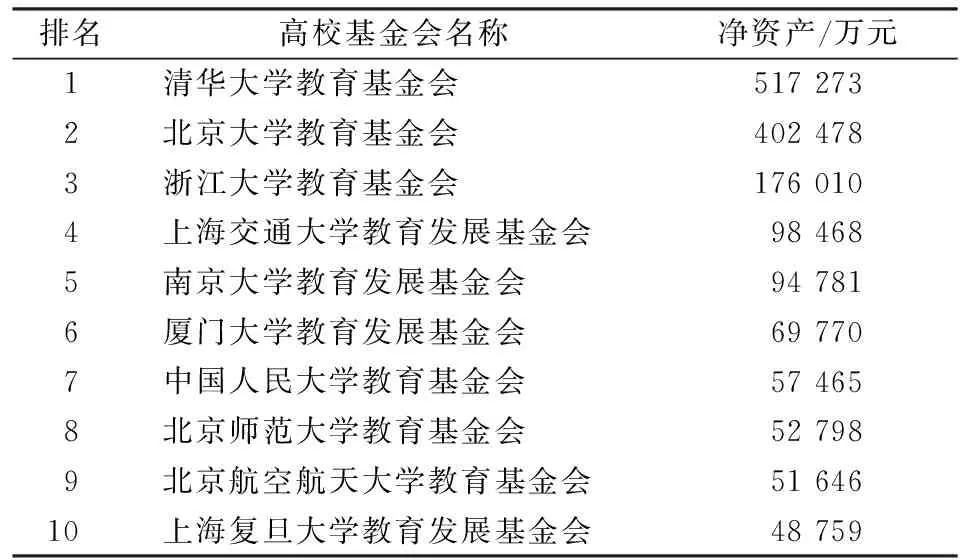

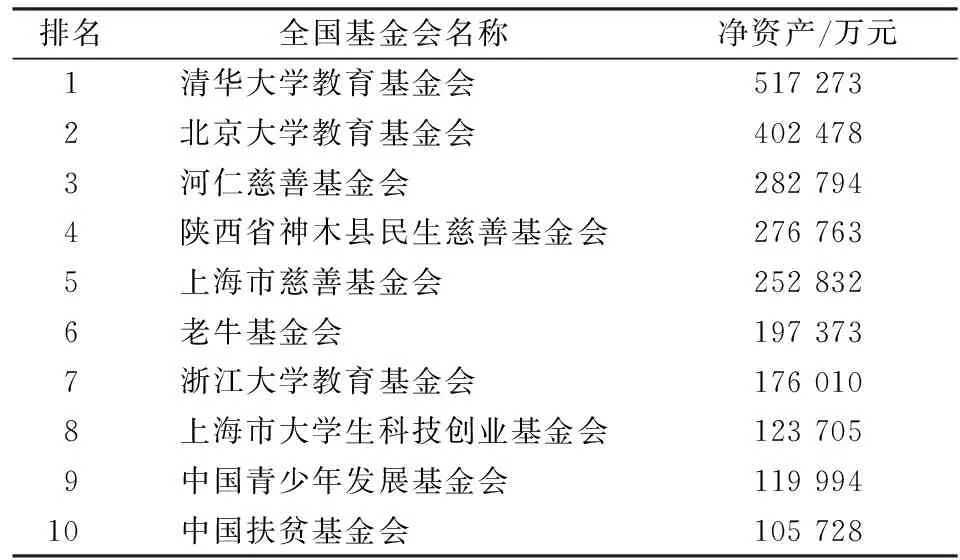

从2015年高校基金会前10名排行榜(详见表1)看,这10所高校基金会的净资产均达到了亿元以上,其中有3所高校基金会的净资产还名列2015年全国基金会净资产前10名排行榜(详见表2)。由此可见,部分高校基金会筹集的资金正逐步成为我国高校办学经费的重要来源。高校基金会凭借其独特的历史人文优势以及雄厚的人才优势和科研优势等,极具发展潜力。因此,高校基金会应真正认清自己的地位和作用,充分发挥自身优势,积极开拓创新,大力整合多方资源,为助力高校的发展贡献力量。

表1 2015年高校基金会净资产前10名排行榜

注:数据来源于基金会中心网数据中心,数据截止日期为2015年12月31日

表2 2015年全国基金会净资产前10名排行榜

注:数据来源于基金会中心网数据中心,数据截止日期为2015年12月31日

三、高校基金会资金筹集的制约因素

近年来,我国高校基金会虽发展迅猛,但仍处于起步阶段。2004年《基金会管理条例》出台时,高校基金会仅有20家,到2017年就已发展到了459家,短短10多年的时间,数量增长了20多倍。特别是2009年中央财政针对央属普通高校的捐赠收入设立了财政配比资金,进一步促进了各高校基金会的建立[4]。但是,正处于建设初期的高校基金会目前大多存在着专职人员少、兼职人员多,工作人员专业化程度低且独立性不强,配套的软硬条件有待完善等问题;尤其是在资金筹集方面还面临着诸多制约因素,既有高校自身的因素,也有来自社会方方面面的外部因素。

(一)社会慈善文化的形成还有待时日

作为发展中国家,我国社会慈善公益环境还在培育、成长中,慈善公益活动尚未像西方发达国家那样得到大部分人的认可。2015年,我国的慈善捐款为378.20亿人民币(其中包括海外捐款和国企捐款),仅占GDP的万分之五左右;而美国当年的慈善捐款为3 733亿美元,占GDP的2%左右。由此可见,与西方发达国家相比,我国的社会慈善事业还存在较大的差距,社会慈善文化的形成还有待时日。

(二)社会经济发展水平和个人收入水平不高

社会的经济发展水平和个人的收入水平与慈善事业的发展有着紧密联系,两者是相互促进、相互依赖的。目前,我国慈善事业的发展受到社会经济发展水平和个人收入水平不高的限制。今后随着社会经济发展水平的提高,剩余财富会不断增多,企业和个人的经济能力也将得到增强,“穷则独善其身,达则兼济天下”这样一种情怀也将会越来越多地在慈善事业中体现出来。

(三)高校基金会自身的人员机构不建全

基金会中心网的统计数据显示,我国每个基金会平均配备的从业人员不足4人,高校基金会亦是如此[5],只有极少数的高校设置了20人以上的编制。而且,高校基金会通常被列为学校的教辅机构,或者挂靠在学校的对外发展联络处、党政办公室等职能部门。此外,高校基金会一般是双重管理,既是独立的社团法人,又要接受高校的领导;工作人员通常是学校的在编人员,享受学校的工资待遇,缺乏独立性。

(四)高校基金会工作人员的专业化程度较低

基金会的筹资工作实际上是一种营销行为,营销的产品就是设计的筹资项目,所以是一项专业化程度较高的工作。然而,高校基金会工作人员的专业化程度较低,普遍没有接受过筹资工作的专门培训,更缺乏市场营销方面的专业背景。高校基金会虽然比一般基金会的起点高,但并没有真正走向市场,没有真正接受过市场的考验,目前所取得的筹资成绩完全得益于高校长期积累的办学成果。

(五)高校筹资宣传的力度不够

大多数高校基金会只在整数年的校庆或校友值年返校时才会对筹资项目进行大量宣传,而平时的筹资宣传较少。这不仅导致校内外的资源没有得到充分挖掘,而且导致校友的捐赠率不高,筹措的资金大多来源于少数校友的大额捐赠,且多来自于国内校友的捐赠,而较少得到海外校友的捐赠。

(六)高校的筹资观念有待转变

营销包括营利营销和非营利营销。无论哪类组织都离不开营销,企业营销属于营利营销,政府、社会、公益组织的营销属于非营利营销。营销观念不是一朝一夕形成的,尤其是随着市场经济的发展,各行各业都要转变营销观念,顺应时代发展的要求。高校受传统观念影响,羞于向别人谈钱,认为筹资就是伸手向别人要钱,所以高校基金会的筹资工作一直以来都缺乏积极向社会筹资的意识。投入与产出成正比,没有大投入也就没有相应的大回报。因此,高校尤其是高校基金会的从业人员需正视现实,积极转变筹资观念,以市场化运作标准和专业的态度对待筹资工作。

四、高校基金会资金筹集的策略和方法

高校是各类人才聚集的地方,有着天然的人才优势和科研优势。因此,高校基金会应采取有效的策略和方法将各种资源整合起来,充分调动社会资源、校友资源和校友企业资源,为解决高校办学资金短缺问题助力,为促进高校的发展服务。

(一)建立校院两级筹资体制和筹资奖励机制

从凝聚共识到协调行动,高校应全面构建学校和院系两级筹资体系,树立团队意识,建立有效的工作机制,加强筹资队伍建设,实现协同筹款;同时,制定募集资金奖励办法,对各院系、个人按筹资金额予以相应奖励,以鼓励各院系开展筹资活动,充分调动教职员工筹资的积极性。

(二)重视项目设计,打造品牌项目

对高校基金会而言,校友是学校最重要的资源,所以筹资工作应建立在校友工作基础上。一方面,要充分挖掘校友资源,通过校庆、班级聚会、值年聚会等,针对广大校友发起小额筹资项目,以拓宽面向全体校友的筹资渠道。例如,北京大学在建校118周年校庆前夕所倡议的“爱母校,从118开始”捐赠活动,号召每位校友为母校捐赠118元,从而满足了广大校友回馈母校的心愿。另一方面,要依托各高校自身的特色,加强筹资项目的设计,打造自己的品牌项目。例如,北京林业大学设计的就业基金项目、新生专业特等奖学金项目、关君蔚基金项目等,获得了广大校友的认可,从而在校友的大力支持下得以启动,并逐渐树立了品牌形象,为基金会的筹资工作构建了传播着力点。

(三)实施筹资目标长短结合和筹款额度大小结合

学校的一草一木都寄托着校友的情怀。高校基金会在设计筹资项目时,关键是要能引起校友的共鸣,满足校友的心愿;同时,要能够符合校友的不同经济状况。因此,高校基金会的筹资工作不能被动等待,应积极筹划,既要有大目标,如设立学校发展基金这样的可以筹集大额捐赠的项目;又要有小目标,如设计“我爱母校”这样的校友年度捐款项目,可以在校庆、院庆、专业庆时适合广大校友参与。此外,在设计筹资项目时,还应灵活设计筹资额度,捐款额度要大小结合,可以从几十元到万元以上分为多个层次。例如,针对卓越人才的奖励和资助,设立筹资额度较大的精英培养项目;或者设立筹资额度较小的千人资助计划项目。

(四)充分发挥政策优势,拓宽筹资渠道

从2009年起,中央财政设立了财政配比资金,对央属普通高校基金会一次性接受10万元(含10万元)以上的捐赠实行奖励补助[6],对5000万元以下的捐赠实行1∶1配比奖励,对5000万元以上的捐赠实行1∶0.5配比奖励。这对引导社会资源支持教育以及鼓励高校多渠道筹集办学资金都起到了极大的推动作用。高校应以此为契机,利用这一政策优势,对基金会的筹资工作进行广泛宣传,拓宽筹资渠道,从而为学校争取更多的资源。

(五)做好捐赠人的服务工作,建立诚信机制

高校基金会应加强捐赠人的服务工作,通过建立捐赠人数据库,与捐赠人保持良好的沟通与合作,经常听取其意见和建议,及时向其汇报筹资项目的进展情况,以便更好地协调和维护与捐赠人的关系。

通常,透明指数越高,越能获得捐赠人对基金会的持续关注和支持。因此,高校基金会应建立公开透明的监督机制,每年进行年度审计,向社会公布年度工作报告,以确保基金会各项工作的规范性和专业性;同时,建立诚信机制,不断提升基金会的公信力,使捐赠人捐的放心、受赠人用的安心,从而使高校基金会的筹资工作得以持续健康发展。

五、加强高校基金会资金筹集工作的建议措施

高校基金会的工作就是聚财、散财、理财。能否顺利地聚集财富,一方面要看高校的办学理念和办学质量是否得到社会的认可,另一方面则要看基金会工作水平的高低。因此,应从以下方面采取措施加强高校基金会资金筹集工作。

(一)优化外部大环境,扎实做好基础工作

首先,政府应从慈善立法和税收优惠等方面给予慈善事业大力扶持,为行善乐施营造良好的社会环境和氛围。近年来,国家为促进高等教育发展,出台了一系列优惠政策。对高校基金会而言,一般都拥有公益性捐赠税前扣除资格和非营利组织免税资格。此外,央属普通高校以及部分省市的高校还可以享受财政配比政策,按一定比例得到与捐赠额相配比的奖励。高校基金会应抓住难得的机遇快速发展壮大,积极引导和鼓励全体教职员工参与筹资工作,开创高校筹资工作新局面。

其次,高校应扎实做好人才培养这一基础工作。高校的捐赠率及筹资能力在一定程度上反映了高校的办学质量,可以作为检验高校办学水平的一项指标。因此,高校应重视人才培养工作,利用强大的人才优势和得天独厚的科研能力,做好教学工作,从而培养大批高质量的人才。

(二)加强组织机构建设,提升综合竞争力

只有建立健全的组织架构,才能使高校基金会的管理工作更加规范化和专业化。因此,高校基金会应充分发挥理事会的作用,进行科学的工作分工,落实理事职责;应成立专门的筹款部门和投资决策委员会以及相应的专业团队,既重视筹资工作又重视投资理财工作,不仅要筹到钱,还要用好钱、管好钱,在合法、安全、有效的原则下实现基金会资产的保值、增值;应建立专业的管理团队,重视工作人员的培养,提高其专业化水平,从而依靠高效的管理提升基金会的综合竞争力。

(三)传播慈善文化,培养在校生的感恩心

高校基金会可以通过设立文化发展基金项目,支持大学生开展各类文化、体育活动和社会实践活动;可以利用各种签约仪式、捐赠仪式、颁奖仪式以及座谈会等形式,向大学生传播慈善文化和公益理念;可以结合校园文化建设,通过引导大学生培养“爱校荣校”意识以及社会责任感和志愿精神,鼓励大学生积极参与公益活动等,唤醒在校生的公益心和感恩心,从而为高校的筹资工作打下坚实的思想基础和情感基础。

(四)在“互联网+”背景下,做好筹资宣传工作

随着我国《慈善法》的出台,基金会不再区分公募基金会和非公募基金会,同时基金募集可以采取定向募捐和公开募捐2种方式。这使高校基金会有了更大的选择空间。同时,互联网和移动支付的快速发展也为高校基金会的筹资提供了更好的平台。例如,多所高校采用的灵析系统方便快捷,很好地助力高校基金会完成了校庆筹资、专项筹款等资金筹集工作。今后,在“互联网+”背景下,高校基金会还应充分利用网站、微信公众号、微博等网络工具,加大筹资项目的宣传力度和品牌的推广力度。

[1] 郑旭.高等教育服务区域社会机制的研究[J].黑龙江高教研究,2006(8):17-18.

[2] 刘景艳.教育投入加大后高校教学经费投入管理研究[J].现代商贸工业,2015(8):157-158.

[3] 刘燕梅.中国公募与非公募基金会财务特征比较[J].学会,2013(7):13-18.

[4] 窦弘.高校财务风险成因及防范对策研究[J].科教文汇,2012(1):179-180.

[5] 王晓静.高校基金会结构视角下的人员素质内涵[J].扬州大学学报(高教研究版),2007(1):67-69.

[6] 有祥君.我国高校基金会发展问题概析[J].电子科技大学学报(社会科学版),2012(2):103-106.

(责任编辑 柳小玲)