后金以来辽宁地区满族建筑的采光防寒特征研究

——基于寒地人居环境的分析

2017-12-04赵鑫宇孙东宇

梁 莹 赵鑫宇 孙东宇

(1.沈阳市北陵公园管理中心文史研究室,辽宁沈阳110032;2.西北民族大学历史文化学院,甘肃兰州730000;3.辽宁师范大学教育学院,辽宁大连116029)

后金以来辽宁地区满族建筑的采光防寒特征研究

——基于寒地人居环境的分析

梁 莹1赵鑫宇2孙东宇3

(1.沈阳市北陵公园管理中心文史研究室,辽宁沈阳110032;2.西北民族大学历史文化学院,甘肃兰州730000;3.辽宁师范大学教育学院,辽宁大连116029)

历史时期我国东北辽宁地区的气候更为寒冷,将历史地理研究中气候变化的数据与历史文献的记载和描述相结合,可知清代辽宁地区气温较今偏低。当地满族居民为了适应这种气候条件往往在建筑上应用一些防寒保暖措施。其建筑外墙则使用宽厚的方砖修筑,起到了隔挡冷气、保障室温的作用。在院落布局上满族住宅有着宽大的场院,保证了阳光照射充足。清代以前满族封建地主、贵族的居室往往选建在地势较高的坡地;满清时期的宫廷建筑则发展应用了具有多用途的采暖系统;近代以来,随着西方保温、采暖等材料的输入,其被逐渐应用于满族建筑当中。满族建筑的这些特征直至今日仍有所保留和反映。

寒地人居 满族 建筑防寒取暖 采光

满族是以女真族为主体,融合了东北地区诸多部族发展而来。1583年—1619年,努尔哈赤统一女真各部,势力逐渐扩展,含括了周边民族。1635年,继承努尔哈赤政权的皇太极,废除“女真”族号,改称“满洲”,将居住在中国东北地区的女真、蒙古、呼尔哈、索伦等族纳入同一族名之下,形成了“满洲族”即“满族”。本文研究的历史时期主要包括满族的形成时期、满清政权统治的时期和清王朝灭亡以后的近现代史时期。研究这段历史时期辽宁地区满族建筑的采光、防寒特征,是一个专门史领域的微观史学研究,有助于明晰辽宁地区满族建筑在后金、满清时期的历史状况,对认识近代以来乃至现当代的满族建筑发展情况有所裨益。

一、历史时期辽宁地区的人居环境

对历史时期辽宁地区的人居环境史料记载甚少,学界亦未有专门论著。据成书于民国时期(始修于1927年、印行于1934年)的《奉天通志》卷九十八《礼俗二·节令》记载:“奉天居北京东北一千五百里,……严寒特甚,省会治沈阳,地居奉天中部,气候已与关内迥殊。大抵视关内早寒迟燠,相差月余。近年地气渐变,较前寒度略减。”[1]王树楠,吴廷燮,金毓黻等.奉天通志.东北文史丛书编辑委员会,1983.(P2248)可知东北辽宁地区与山海关以里的内地气候存在较大差异,而清代的气温则较民国时期更为寒冷。这则材料虽然难以提供历史时期东北地区准确的气候资料,但也有一定的参考价值。

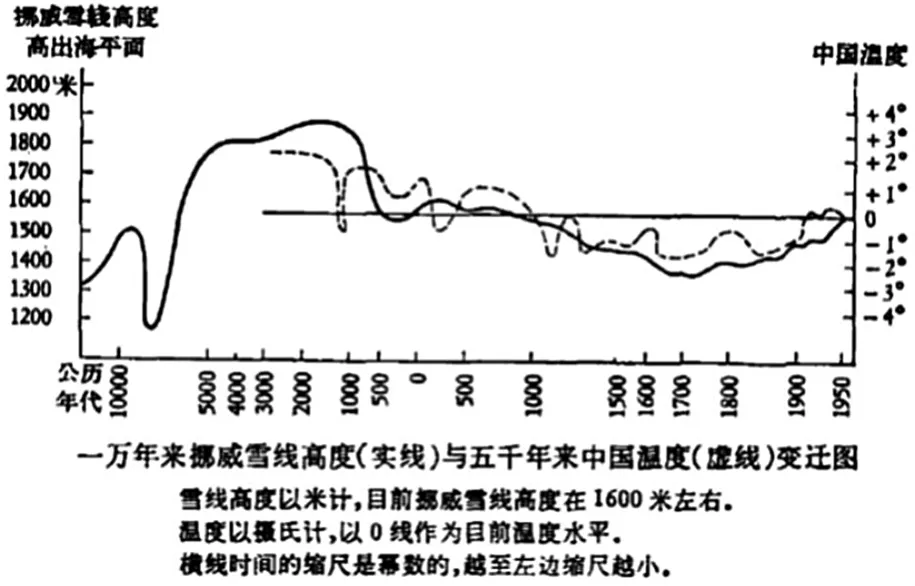

清代的气候较今更为寒冷,并非没有证据。根据竺可桢先生所绘的《一万年来挪威雪线高度与五千年来中国温度变迁图》显示(见图一),从公元500—1000年开始,挪威雪线的高度逐渐降低,这说明全球气候逐渐转冷,至公元1700年左右达到了此段时间内的最低值,也就是说此时是近2000年来全球温度最低的时期。自此以后至1950年间,挪威雪线的高度则不断上升,这说明全球气候逐渐转暖,山上积雪逐渐消融。而中国的温度变化则与此变化趋势基本相同,但也存在差异。在公元1000年到1950年之间,虽然中国的温度也处于近5000年来整体最低的阶段,但在该时段内,温度很不稳定,波动较大。约公元1100年前后、约公元1600—1780年之间和约1850年前后,是这一时段中国温度最低的三个时期。满族形成时期(1583年—1635年前后)和满清(1636年—1912年)政权统治时期的大部分时间都处于此低温的阶段。

图一 一万年来挪威雪线高度与五千年来中国温度变迁图

在历史地理领域,也曾有专家学者对过去2000年中国东部冬半年温度变化进行过研究。该研究定量揭示了中国过去2000年冷暖变化的特征,对中国东部地区(25°N—40°N,105°E以东),过去2000年冬半年的温度状况进行了定量推断,建立了中国东部地区过去2000年分辨率为10—30年的冬半年温度距平变化序列,并对冷暖变化阶段与冷暖变化幅度进行了分析[2]葛全胜,郑景云,方修琦等.过去2000年中国东部冬半年温度变化.第四纪研究,2002,(2).(P166)。辽宁地区的纬度位于38°43′N—43°26′N之间,该研究的地域范围亦包含辽宁的部分地区,因此具有一定的可参考性。该研究表明“1650's—1670's为过去2000年中最冷的30年(较1951—1980年低1.1℃)”[2](P171)。历史上1644年正是清军入关、清王朝定都北京的重要时间节点,也就是说在清王朝的早期,实际上经历着过去2000年中最为寒冷的气候。在此气候条件下的东北辽宁地区满族建筑的采光、防寒、取暖措施应当与寒地人居环境联系得更为紧密。

东北辽宁地区的总体气温虽因地处北疆而偏低,但在不同地区也有着不同的自然环境和气候特征。比如根据《清代东北柞蚕业发展研究》一文,吉林省东部长白山区的安图县,清末置县隶属于奉天省,“其地‘县境山林茂密’,气候过于严寒,不适宜开展柞蚕业生产。但同属于奉天地区的海城,则由于气温略高于安图,且地处沿海,凭借着其丰厚的柞树资源发展成为柞蚕业发达的地区”[3]田东升.清代东北柞蚕业发展研究.东北师范大学硕士学位论文,2016.(P10)。民国《奉天通志》中也专门记载了各属县的气候信息,以辽阳县为例,“全境气候以华氏表验之。每岁立春后,由十四五度至三十四五度。春分后由三十五六度至五十四五度。立夏后由五十五六度至七十度。夏至后由七十一二度至九十度。立秋后由七十四五度至五十四五度。秋分后由五十三四度至三十一二度。立冬后由三十度至十度或七八度不等。最高温度不过九十五六度,最低温度至冰点下五六度为止。每岁立冬前后降雪水,始冰。至大雪,河冰坚结,翌岁惊蛰,河冰乃泮。”[1]王树楠,吴廷燮,金毓黻等.奉天通志.东北文史丛书编辑委员会,1983.(P1242)而铁岭县、开原县、兴京县等地的气候条件则皆以“气候略同省治”[1](P1262、1265、1367)来表示。

山东大学陈跃博士的学位论文《清代东北地区生态环境变迁研究》,在其开篇就阐述了东北地理区位自然气候的多样性,明确提出了一条气候差异的分界线——“以彰武、康平、昌图、铁岭、抚顺和宽甸为界,南部的辽河下游平原和辽东半岛气候比较温暖,全年积温较高,生长期超过150天,农作物可以实现两年三熟,水文特征与华北的黄河和海河相似,冰期在3个月以下。土壤类型属于暖温带落叶阔叶林褐土和棕色森林土地带,海洋性季风特征明显,年温差较小,与华北地区气候相似。此界以北地区冬季漫长而寒冷,夏季短促而湿热,年温差较大,降雨量小于南部地区,大陆性季风气候特征显著,土壤为有机质和腐殖含量很高的黑土,土壤肥沃,为温带针叶阔叶混交林环境。”[2]陈跃.清代东北地区生态环境变迁研究.山东大学博士学位论文,2012.(P37)且又表明“长白山东坡的安东、集安和凤凰城等地年均降雨量可达1000毫米以上,为东北降水量最多的地区”[2](P38),可见长白山脉对降水量有所影响。总体而言,东北地区是南温北寒、东湿西干的气候。

二、辽宁满族建筑的采光与防寒

相比于东北地区及辽宁清代宫殿、衙署、民居等满族和满汉结合建筑遗存较多的情况,清代以前的满族衙署、民居等的相关文物遗存和文献记载则十分缺乏。因此在研究清以前的满族建筑时,势必需要结合满清初期的建筑遗存、文物和遗址等考古资料,并通过对满族村落中民居建筑的实地踏访、考察,进行合理的推测与探究。

(一)清以前

满族的前身女真族在明代分为三大部,分别为建州女真、海西女真、东海女真(野人女真),辽宁地区的女真部族主要是居住在长白山余脉,农耕与渔猎经济相结合的建州女真。努尔哈赤统一建州女真而设置的后金政权都城赫图阿拉城也位于这一区域。

1.采光。

在东北广袤的平原之地,土地开阔平坦,而纬度较高、太阳高度角较低,满族民居建筑喜建宽大的场院,表现出总体疏朗的建筑布局。宽敞的院落使得阳光照射充分,保证了居住的舒适性。在生产方面,这样的院落还能够为储存和加工粮食及蔬菜提供便利。在东北,漫长的冬季使蔬菜较为匮乏,人们便将秋收的粮食与蔬菜平铺在场院中进行曝晒,经过日晒的粮食、蔬菜蒸发出一部分水分,更加便于长期贮藏。

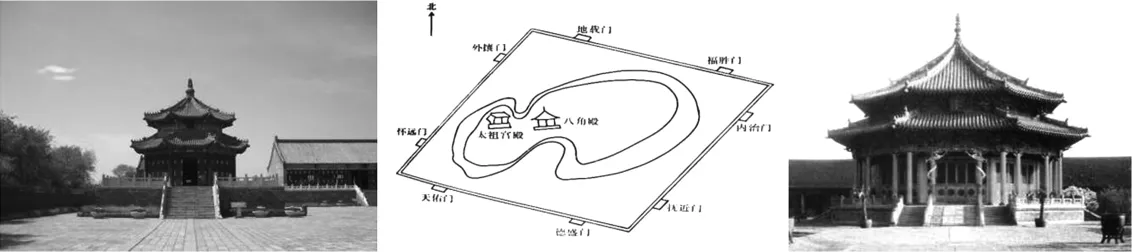

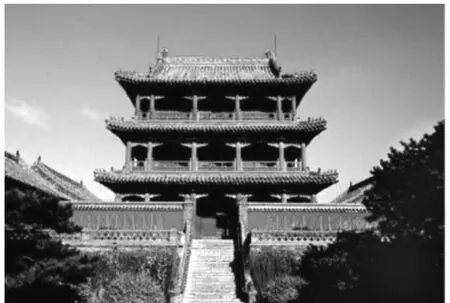

而居住于长白山余脉地区的满族贵族、地主们,则喜居于地势较高的土岗坡地。这一生活习惯可以通过后金和满清政权初期,汗王及贵族们宅邸的建筑特点一窥端倪。汗王殿一直作为努尔哈赤的办公处所,不仅在后金政权初期的都城赫图阿拉城中出现,在后来的都城辽阳东京城和沈阳盛京城中也都存在(见图二)。可以说,汗王殿建筑在满族政权都城中的普遍出现,体现和反映了满族(女真)统治者及地主、贵族阶级对这种建筑的建筑功能和文化内涵有着主观需求。所谓汗王殿,是建在高台之上的攒尖顶单体建筑,满族贵族首领喜建此类建筑的原因,一方面是高台建筑固然能够凸显和反映他们尊贵的地位、展现其领导统治的权威及威望,另一方面这也正是满族贵族首领对于长期在高地居住的习惯、偏好于建政后此一时期的继承和保留。另外在沈阳故宫的中路建筑(见图三)和新近考古发现的沈阳汗王宫建筑遗址(见图四)中,其“前朝后寝”中的“后寝”,即生活起居的功能区域,都是修建在平地所起的高台之上。由此可见,这一时期满族统治者将不同城池内的汗王殿建筑及宫殿起居区域都建于高台之上并非偶然。可以推测,在满族传统的居住习惯中,在高处或坡地上生活起居,一方面能够借助地势防止洪水造成危害并满足防御敌人的需要,另一方面,位于高地之上和面阳坡地上也更容易令院落和房屋采光充足、明亮。

图二 赫图阿拉汗王殿遗址、辽阳东京城八角殿、沈阳故宫大政殿

图三 沈阳故宫凤凰楼及“台上五宫”

图四 沈阳汗王宫遗址

2.防寒。

笔者从对辽宁开原地区满族民居的实地走访踏查中发现,这一地区的满族民居普遍采用砖墙,其次为土墙,也有一些建筑墙面砖石并用,墙体普遍较宽较厚,能够起到保温和隔热的作用。这些观察在研究论著中得到了印证,如《满族传统民居建筑材料历史演变过程》一文讲道:“……墙面为了省工省料,则以岩石为建材,少用泥砖。传统民居草房墙有多种形式,其做法大多是在传统木构架体系上采用土坯、干草、草苫子等制作,有的再抹层稀泥做维护,不仅经济、保温,防寒性也好。后来,满族又结合汉族民居的材料,创造出‘砖石混砌’‘五花山墙’等复合用材体系。指的是在砌墙时不全用砖,将石材用于墙心。而今,满族民居墙体基本都是采用砖、石、泥草三种材料组合而成。”[1]姜欢笑,王铁军,石砚侨.满族传统民居建筑材料历史演变过程.延边大学学报(社会科学版),2014,(1).(P97)《气候影响下的东北满族民居研究》一文也讲道:“东北地区气候寒冷,墙体厚度必须满足冬季防寒保暖的要求。一般来说,为了抵御冬季寒冷的西北风,北墙最厚,南墙其次,山墙再次。室内隔墙由于不承重,而且不需要保暖隔热,普遍做得很薄……东北满族民居的墙体都是几种材料组合而成……是由于当时技术和经济水平的限制,为了节约用砖,采用内外两侧砌砖,中间是碎砖并灌白灰浆……而传统民居中采用较厚的砖墙,虽然浪费一定占地面积和材料,但维护结构的热阻和热惰性指标都较高。”[2]韩聪.气候影响下的东北满族民居研究.哈尔滨工业大学硕士学位论文,2007.(P38-39)但也有研究表明,辽宁不同地区的满族民居建筑往往就地取材,因而墙体形制也不尽相同。如岫岩县“因土质松散,采用石料筑墙较多,也有类似麻花状草、泥捆拧混合一层一层垒砌的泥草墙。”[1]韩沫.北方满族民居历史环境景观分析与保护.东北师范大学博士学位论文,2014.(P17)而北宁闾阳镇“墙体厚,泥料和好切成豆腐状方块,一片拍一片,逐渐加厚加高。”[1](P17)另外,满族建筑中位于外墙部位的柱子往往全部埋于墙体之内,这也能起到良好的保温作用。同时可以推测,满族建筑对墙壁上开设门、窗也应有一定的讲究,满族建筑一般于南山墙上开窗,北山墙开窗比较少见,后金早期的建筑——沈阳故宫十王亭除面路开门以外,整座建筑不再另设窗户,似乎能够说明问题。而沈阳故宫清宁宫宫门不设于建筑明间却设于次间,也是基于提供一个温度缓冲空间的需要,使得冷风不能直接进入屋内的起居空间。在满族民居中这样的房屋布局比较多见,并形成特色,称为“口袋房”。

3.取暖。

满族建筑中,取暖主要依靠火盆、火炉、灶、炕等用具和设施。专门生炭取暖的火盆一般用泥制成,能够较长时间保持热量不易散尽,也有的用金属质地。一般将烧剩的柴火和炭灰放在火盆中压实,仍然可以不断燃烧取暖,不易熄灭。(参见图五、图六)

图五 当代东北满族火盆

图六 沈阳故宫博物院藏清代火盆、火炉

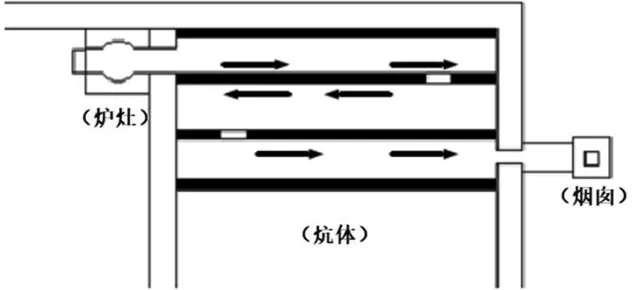

东北及内蒙东部地区,火炕则是非常普遍和实用的取暖设施。炕是由砖或土坯砌成的中空平台,一角有洞,称为炕洞,可以放置柴火,点燃以后熏烤取暖。热气进入火炕当中,使砖砌平面温暖舒适,方便人们坐卧休息。有的房屋炕与灶相互连通,灶用来生火做饭,柴火的余热随之通过砖构通道进入火炕当中,从而能够有效地利用热源。因此,从炕的构造及功能来看,其结构主要分为热源装置、主体采暖装置和通风、排烟装置三大部分,对应起来即炕洞或炉灶、炕体、烟囱三个部分(见图七)。按照炕洞的不同位置和烟道的做法进行区分,又可以分为“长洞式、横洞式、花洞式”[2](P44)等几种形式。

图七 火炕内部结构示意

根据历史文献考证,火炕应是由东北地区诸少数民族发明创造的。清代顾炎武《日知录》卷二十八中专门有《土炕》一条,对古代文献中与炕类似的采暖设施和器具加以考订,并根据自己的经验对其是否为炕进行了判断。顾炎武作为当时人,必定见过清代炕具。因此他所记载的内容应该能够反映出清代火炕的面貌:“北人以土为床,而空其下以发火,谓之炕。古书不载。”[1](清)顾炎武著.黄汝成集释.栾保群,吕宗力校点.日知录集释(全校本).上海古籍出版社,2006.(P1584)描写了当时炕的样式,并概说古代文献中对炕缺乏记载。而后列举了《左传》《新序》《汉书·苏武传》三部文献中所记与炕类似的取暖设施,并认为“是盖近之,而非炕也。”[1](P1584)提出它们虽然相似但并不是炕。最后讲到“《旧唐书·东夷·高丽传》:‘冬月皆作长坑,下燃煴火以取暖。’此即今之土炕也,但作‘坑’字。”[1](P1584)认为《旧唐书·东夷·高丽传》中所载“长坑”才是清代的炕。这里“高丽传”中记载和描写的实际是唐朝时朝鲜半岛上诸政权与民族的生活习惯,可知当时的朝鲜半岛上有居民已经使用炕来采暖了。而其当地居民追溯族源则又与东北地区诸民族有着紧密的联系。赵九洲博士通过研究认为,中唐僧人慧琳早已在《一切经音义》中对火炕有了记述:“上榻安火曰炕。”[2]赵九洲.古代华北燃料问题研究.南开大学博士学位论文,2012.(P324)另外,在渤海国文化遗存考古中也发现了火炕遗迹:“于团结渤海村落遗址发掘4座平民住宅,每座面积不大,均为半地穴式……内有火炕,其两端各与灶及烟道相连。这是对渤海平民宅址的初次发掘。……在上京城的1号房址,寝殿遗址中均发现有火炕。”[2](P324)并根据《三朝北盟会编》《中州集》《大金国志》《滏水集》《石湖诗集》《雍熙乐府》《日下旧闻考》《元史》等文献研究了辽金时期北方少数民族用炕取暖的习俗和火炕逐渐传入华北的历史过程。由此可知,满族建筑中以炕取暖应源自早期东北地区诸少数民族,尤其是其祖先女真人用炕的习俗。

(二)满清时期

努尔哈赤统一女真以后,在对明朝的军事进攻上也取得了巨大的胜利,逐步攻陷了沈阳和辽阳等汉族世居的城池,建立了满、汉、蒙古等多民族共同的地方政权——后金。这促进了多民族文化的广泛、快速交流。

1.满族原有人居防寒措施的继承和发展。

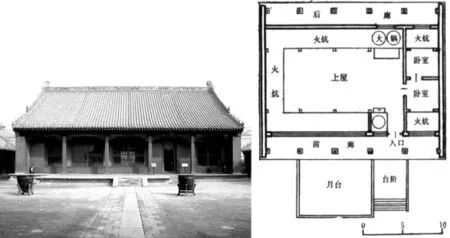

满清时期,满族地主、贵族的经济实力获得了极大发展,建筑规模扩大的同时,各种建筑材料也更为充足规整、得体美观,建筑内部的空间利用、功能划分更趋明确。沈阳故宫的中路建筑是清太宗皇太极兴建的宫殿,此时满清政权较努尔哈赤时期已经有了新的发展。皇太极将寝宫集中修建在凤凰楼后面的高台之上,三层重檐屋顶的凤凰楼开启了“台上五宫”建筑序列,这是对满族原有居于土岗、高坡习惯的继承和发展,此前已有论述。此时宫殿相比从前规模更大、做工精细,建筑墙壁在建造时均采用大小均等、由专门工匠烧制的方砖,与从前满族民居为了节省成本而砖石混用的特点不同。其采暖系统也更趋成熟,“台上五宫”中央的清宁宫形制独特,但很有满族建筑的特点,火炕与从前紧靠一面墙壁不同,使用了南、西、北三面环绕房屋的“万字炕”,使得采暖效果得到显著提升(见图八)。除清宁宫外,其余“四宫”关雎宫、麟趾宫、衍庆宫、永福宫清代时均有炕,但现已不存,历史档案《京行档》和《黑图档》中对“四宫”炕面有着明确的尺寸记载[3]刘英.盛京皇宫里的取暖设施.古建园林技术,2005,(2).(P63、64)[4]王艳春.沈阳故宫建筑中的火地与火炕.中国紫禁城学会论文集(第六辑下),2007.(P554)。沈阳故宫取暖所用的火盆和火炉制作十分精美,质地也从满族民居常用的泥制火盆转变为金属质地甚至是瓷制和珐琅质地的火盆,其烧火之炭也是经过处理的烟很小或者无烟的高级烧柴[3](P48)。

图八 沈阳故宫清宁宫及其平面图(图片来源:笔者收集及《东北地区传统民居与居住文化研究——以满族、朝鲜族、汉族民居为中心》[5]金正镐.东北地区传统民居与居住文化研究——以满族、朝鲜族、汉族民居为中心.中央民族大学博士学位论文,2004.(P88))

2.汉族人居防寒措施的借鉴、应用。

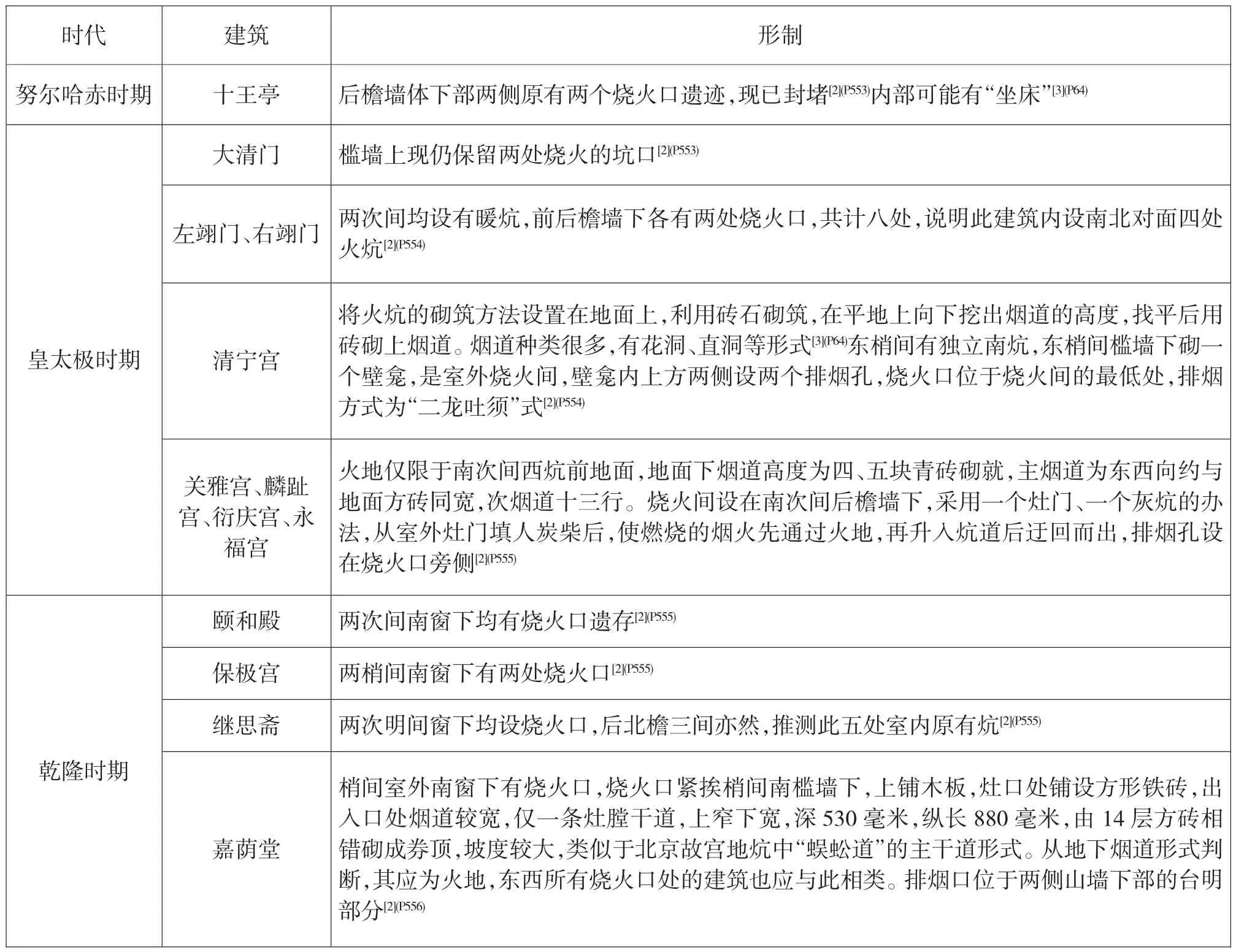

“地火龙”也称为“火地”“地炉”,这种采暖方式的主要特征是位于室外有一个或多个大火口,屋内地面之下烟道纵横。在火口处烧火,利用火温及热气经由烟道加热地面,从而营造较温暖的室内小环境,最终通过预留在墙壁或房屋基座上的孔洞进行排烟,不污染室内空气。文献表明“地火龙”在中原地区很早就已应用。清代顾炎武在《日知录·土炕》中记载,北魏郦道元《水经注》对“观鸡寺”取暖设施的描述表明,其就是清代为房屋取暖的“地火龙”。“《水经注》:‘土垠县有观鸡寺,寺内有大堂甚高广,可容千僧。下悉结石为之,上加涂塈。基内疏通,枝经脉散。基侧室外四出爨火,炎势内流,一堂尽温。’此今人暖房之制,形容尽之矣。”[1](清)顾炎武著.黄汝成集释.栾保群,吕宗力校点.日知录集释(全校本).上海古籍出版社,2006.(P1584)可见《水经注》的描述与“地火龙”的特征是相符的。顾炎武也认为其形容得非常准确、到位,就是清代的“暖房之制”。在沈阳故宫中,使用“地火龙”的建筑非常多,“地火龙”从努尔哈赤时期到皇太极时期,直至乾隆东巡时皆有建设和应用(详见下表)。

表一 沈阳故宫中应用“地火龙”的建筑及其形制表

由表可见清代“地火龙”并无固定形制,往往根据屋子的面积大小、功能用途和使用特点进行铺设。大部分火口皆位于室外檐墙下或南窗下,也有的在槛墙上开坑口或砌制壁龛。“地火龙”烟道种类丰富,排列无定法,有的还可能与炕道联通,排烟孔位置也不固定。而前辈学者将“地火龙”与炕两者混同,或许与其技术相似并相互混用有关。

(三)近代以来

近代以来,满清政府闭关锁国的政策制度被打破之后,中国与世界的联系不断加强。从这一时期开始,一些西方的新式建筑材料与保温材料,以及新式的取暖设施不断传入我国,传至东北和辽宁地区。在建筑、保温材料方面红砖和洋灰(水泥)开始有了应用。红砖由于流入时间短,造价较高,工匠在营建建筑时往往将青砖作为基底,将红砖作为装饰。日俄战争以后,日本为了攫取中国东北的利权,经营和开发南满铁路及其附属地。这一时期,沈阳自主生产红砖的速度很慢,其发展与推广程度一直掌控在日本殖民者手中。民国时期,时人杜重远于1923年留学日本归国,在沈阳开设肇新窑业公司实现了红砖的自主生产,打破了日本对红砖的垄断,红砖进一步被引入老城区建筑中。这意味着满族建筑有了更多应用红砖的机会。

近代辽宁地区满族建筑很多已经应用汉族建筑形式,汉族建筑当中也早已融入了满族建筑的风格,因此形成了地域特征强、民族特征弱的建筑样式。辽宁地区成为东北少数民族与中原汉民族风俗文化的过渡地带,具有独特“关东”民俗和风情。同时建筑西式化,也造成城市建筑和乡村建筑有了更大的差异和区别。洋灰(水泥)就主要应用在西式建筑和建筑装饰以及砖券砌筑当中。相比于传统材料,水泥的抗水性好,强度高,并且防冻性能良好,适合于寒地人居环境。但此时同样由于日本殖民者的垄断,水泥在沈阳也是一种价格高的建筑材料,并没有得到普及。此时水泥并不因砌筑砖墙而大量使用,而是多使用在建筑中的关键部位。总的来说,在普通工程中,砂浆调和比低下,石灰的作用偏大,在使用砂的同时,也使用砖头的碎片和石子,只有在重要的大型建筑中,才会增加水泥的配比[1]刘思铎.沈阳近代建筑技术的传播与发展研究.西安建筑科技大学博士学位论文,2015.[2]陈伯超等.沈阳近代建筑史.中国建筑工业出版社,2016.。

近代以前,辽宁地区满族建筑的取暖设施和方式一直较为稳定、单一。到了近代,沈阳出现了多种东西方结合的取暖设施。建国以后,取暖方式越发进步,现如今满族家庭和满族村落都普遍应用了现代化的取暖设备。

三、小结与余论

辽宁地区属寒地气候,历史时期直接记载辽宁地区气候环境和满族人居环境的文献资料均比较少见。民国时期的地方志书《奉天通志》中对此有一些描述和记录,因此笔者一方面采用这些记载,一方面则从当代学术论著当中寻找蛛丝马迹。通过梳理相关研究发现,清早期即顺治时期,正处于近2000年来全球温度最低的历史阶段,至民国时期气候又逐渐转暖。而辽宁地区总体气候寒冷,但也存在地域性的气候差异。

清以前辽宁满族建筑的防寒保暖措施文献记载同样较少,因此笔者根据满清初期的建筑遗存及考古资料加以推测,认为在采光方面满族建筑院落较为宽敞、建筑分布舒朗,有居高习俗;在防寒方面满族建筑墙体较厚,建筑材料因地制宜,但民居为了节省材料一般砖石混用,满族建筑将柱子置于墙内并减少开窗、开门,形成了有民族特色的“口袋房”;在取暖方面,满族建筑则应用火盆、火炉、炕灶等来取暖。可以说,清以前的这些防寒保暖措施应是满族防寒保暖措施之源。

到了满清时期,满族建筑普遍继承和发展了传统的防寒保暖措施,如居高习俗的保留,满族贵族阶级在营建建筑时,建筑材料使用充分、规整、得体,火炕铺设面积增加,形成了“万字炕”,火盆及火炉制作更为精美。同时满族建筑也吸纳了汉族及其他少数民族在防寒保暖方面的措施,主要例证就是沈阳故宫中取暖用的“地火龙”早在中原地区北魏时期的《水经注》中就已经有了记载。

近代以来,新式的建筑材料和保温材料、取暖设施等不断传入,满族建筑有了应用这些先进材料、设施的机会。此时满汉建筑形成了地域特征强、民族特征弱的建筑样式、风格。辽宁地区成为东北少数民族与中原汉民族风俗文化的过渡地带,具有独特的“关东”民俗和风情,在城市中建筑逐渐西式化。

总而言之,这些采光、防寒、取暖措施的不断改进,一方面是满族在总结其自身生活经验的情况下,对已有的习惯和措施加以继承,并推陈出新,另一方面则是其形成了多民族政权以后,对汉族及其他少数民族防寒取暖措施有了进一步的了解和借鉴,并吸收这些民族的能工巧匠,促使多民族的智慧结合交叉与相互碰撞而产生的结果。而近代以来,防寒取暖措施的发展,更与国门被打破和建筑的近现代化有着密切关系。但直至今日在东北地区的满族村落当中,满族建筑的采光、防寒、取暖特征仍然有所保留和反映。

(责编:樊誉)

On the Characteristicsof Lighting and Cold Proof of Manchu Buildingsin Liaoning Area Based on the Analysisof Human Settlement in Cold Area

Liang Ying Zhao Xinyu Sun Dongyu

China's northeast Liaoning area in history of climate is more cold,the records and description data and historical climate change historical geography research in combination,found in Liaoning in Qing Dynasty from the low temperature.The local residents of Manchu in order to adapt to the climate conditions often in the construction of some weatherization measures.The exterior use generous brick building to block effect,air conditioning,security room.In the courtyard layout of Manchu residential with spacious yard,to ensure adequate sunlight.Before the Qing Dynasty Manchu aristocratic feudal landlord,room often built in higher slope;the Qing Dynasty palace architecture is the development and application of the heating system with multi purposes;in modern times,with the thermal insulation heating material input,it has been gradually applied in the construction of?manchu.The characteristicsof Manchu architecture until today isstill reserved and reflect.

Cold Building Lighting Heating Cold Living Environment of Manchu

梁莹(1980—),女,辽宁沈阳人,沈阳市北陵公园管理中心文史研究室文博副研究员,研究方向为清代陵寝建筑与文化。

赵鑫宇(1992—),男,辽宁沈阳人,西北民族大学历史文化学院硕士,研究方向为宗教与民族文化、传统宗教建筑等。

孙东宇(1993—),男,辽宁沈阳人,辽宁师范大学教育学院硕士,研究方向为思想政治教育。