让教育成为贫困地区脱贫之魂

——会同县推进教育扶贫“三项工程”纪实

2017-12-02赖斯捷通讯员梁晓刚

本刊记者︳赖斯捷 通讯员︳梁晓刚

让教育成为贫困地区脱贫之魂

——会同县推进教育扶贫“三项工程”纪实

本刊记者︳赖斯捷 通讯员︳梁晓刚

教育扶贫最终目的是扶质量,扶质量必须先扶强教师队伍

“七山二水一分田。”地处湘西南边陲的会同,因独特地形,在发展传统农业和工业等方面,均处于弱势地位。全县总人口36万,其中侗、苗等少数民族人口占65.1%。2014年,全县建档立卡贫困人口75841人、贫困村100个。至2017年上半年,仍有贫困人口11036户39105人,贫困村76个。

“我们的计划是,年内实现18000人脱贫、50个贫困村摘帽出列,2018年实现整体脱贫。”作为国家武陵山片区区域发展扶贫攻坚试点县的一把手,县委书记杨陵俐有着深入的思考:教育公平是社会公平的基础,教育民生是最大的民生,教育脱贫了,整体脱贫还会远吗?

“要让教育成为我们贫困地区的脱贫之魂!”杨陵俐与县委县政府班子思考过后,从办学条件改善、教师队伍建设、困难学生资助“三项工程”入手,将脱贫攻坚的“第一子”落在了教育上。

把“最漂亮的房子”建在学校

“想了十多年,这块‘硬骨头’总算是‘啃’下了。”接任金子岩侗族苗族乡中心小学校长两年多的雷伟华,回忆起学校的搬迁新建往事,感慨良多。

一所乡镇中心小学的搬迁,怎么会需要酝酿十多年?

让孩子在学校快乐成长

“难就难在选址。”老校长赵立中说,搬迁是自己在任上时就有的想法,初衷是希望能给孩子们一个宽敞点的校园。一直未能实现,全因金子岩乡的特殊地形。

该乡坐落于雪峰山南麓,是会同县的东南极点,与绥宁县交界。因四面环山,素有“七山二水一分田”之说。从金子岩乡至交界处近30千米的道路,两边全是山丘,最宽处不过十几米,根本无法建学校。

可上一轮村小撤并调整后,原本最多能容纳300名学生的校园,到2011年时,竟然挤进了600多个孩子。教室、食堂、学生活动空间、教师办公室……通通不够用。

学校改扩建迫在眉睫。2009年会同县义务教育合格学校建设正式启动,金子岩乡中心小学整体搬迁提上日程。

“为了选址,县里伤透了脑筋。”原会同县教育局长侯邦明说,分管县长、书记现场办公就有十多次,历时两年,在征求乡民意见后,最终从圈出的4个候选校址中选定了距离乡镇800米的第四址。

“这套方案,建设难度最大。”雷伟华说。该方案需要推掉3座山,其中最高处达357米,最低处也有330米。同时,需要将校址内一条防洪蓄水小溪改道,并征用十几户村民的农田。

“村民们看中的,再难也要建。”2014年11月,县委县政府最终拍板,学校新址确定。两年多后的2017年春,这所会同“谋划最早,完工最晚”的乡镇中心完小合格学校建成并投入使用。

投资3500余万元,占地13780平方米的新校,共有670余名学生,8成以上为侗族、苗族。宿舍、食堂、澡堂、操场,一应俱全;拎包即可入住的教师周转房,办公室里每人一台新电脑;每间教室都有电子白板,6大功能室配备到位……师生们兴奋不已。

两年多的筹建时间里,县教育局不断将年轻教师充实到校,曾经平均年龄高达50岁的教师队伍,如今平均年龄降至38岁。

“没想到,老家的学校建得这么好,还有这么多年轻老师。”常年在江浙打工的赵鑫爸爸,今秋开学将儿子转了回来。如赵鑫一样的回流学生,学校共接收了20多名。

“最漂亮的房子就应该建在学校。”会同县委书记杨陵俐郑重承诺。这位国家武陵山片区区域发展扶贫攻坚试点县的一把手,在思考全县脱贫攻坚大棋局时,将教育扶贫攻坚“第一子”落在了改善城乡办学条件、义务教育均衡发展之上。

把“最漂亮的房子”建在学校

“办学条件落后,是‘教育贫困’最突出的表现,也是制约会同教育发展的最大瓶颈。”县教育局局长龙万宏说。

时间退回到五六年前,会同县大大小小110余所学校(含70多个村级教学点),办学条件普遍简陋,活动场地狭窄,教学设备短缺,功能室和辅助用房不足,信息化建设更是严重滞后。

“袖珍”校园林城镇三完小,5000多平方米的面积,却容纳了1900余名师生,生均面积不到3平方米,学生做课间操都得“缩头缩脚”;食堂改建自一间旧教室,至于功能室,一间也没有。

林城镇三完小的“袖珍”在2014年时的会同,属于普遍现象。正因为此,该县在当年上报“全面改薄”计划时,几乎涵盖了全县所有义务教育阶段学校。

“办好教育是百年大计,是千秋功勋,是万世基业。以往,由于各种原因,我们对教育的欠账比较多,现在要想办法补上。”杨陵俐的话斩钉截铁。

全面改善城乡办学条件,推进义务教育均衡优质发展,成为会同县实施教育强县战略和教育扶贫攻坚的首要任务。

县委副书记、县长周立志崇尚实干,他始终信守上任之初调研教育时“教育的问题都好解决”的承诺,对加大教育基础设施建设投入绝不吝啬。

科学规划,倾力投入,建设提速——

义务教育合格学校建设、中小学校危房改造、中小学校舍安全工程、农村寄宿制学校建设工程、“全面改薄”工程、教师安居工程、农村中小学食堂改造、教育信息化建设、乡镇公办幼儿园建设、村小标准化建设……一个个项目有序推进。

粗略统计,至2016年底,5年内,全县实施学校建设项目288个,投入资金6.8亿元,新建校舍60073平方米,改造校舍205402平方米,改扩建田径场25个,配备多媒体教室180间,添置图书10余万册,其中整体搬迁学校7所。全县中小学面貌焕然一新,办学条件全面改善。

会同一中是一所百年老校,向来以教学质量饮誉,但条件却是怀化各县(市、区)最差的。全校3000多名师生,校园占地面积不过4万平方米,一栋60年代修建的砖木结构的教学楼,直到2001年才拆掉重建。囿于条件,一中之前多次申报省示范性普通高中,都因“硬件”不达标而搁浅。

2011年12月,经反复调研、论证、选址,会同一中整体搬迁新建工程终于奠基开工。经过三年多的建设,2015年春季竣工投入使用。一中新校搬迁新建投入2.5亿元,占地13万多平方米,按省示范性普通高中标准建设,建筑面积达5.9万平方米,规划80个教学班,能容纳4000名学生。目前,会同一中新校已成为县城一座标志性建筑,办学条件更是跻身怀化一流。

提速,再提速!2017年,一完小、三完小、职中改扩建工程全面实施,城北学校、城中学校新建破土动工,乡镇公办幼儿园和标准化村小建设按年均5所和10所以上的速度推进。

这样的速度和力度,在会同这样一个财政困难县,绝对是大手笔、大气魄!2013年,怀化市义务教育合格学校建设现场会在会同召开,在宝田学校,原市教育局局长阳畅宏赞叹:“想不到这么偏远的地方有如此漂亮的学校,会同搞合格学校建设卓有成效!”在2017年5月第三轮教育两项督导评估市级初评中,评估组对会同改善办学条件取得的成绩给予了充分肯定。

消除城乡差别,促进资源均衡,让每一个孩子“有学上,上好学”,这是教育扶贫的本心和本分。

教师队伍先“扶强”

胡燕,被誉为“一朵盛开在大山深处的特岗花”。2017年,才走上讲台不到6年的她因工作认真负责、教育教学能力突出,被任命为会同二中的教导主任——这种破格提拔,特别是对于年轻的女教师,在会同尚不多见。

实施“特岗计划”以来,会同县已招入300余名特岗教师,全部分配在农村薄弱学校,像胡燕这样快速成长起来的为数不少。年轻的特岗教师群体,为农村学校注入了新鲜血液,并逐渐成为消除农村教育贫困的主力军。

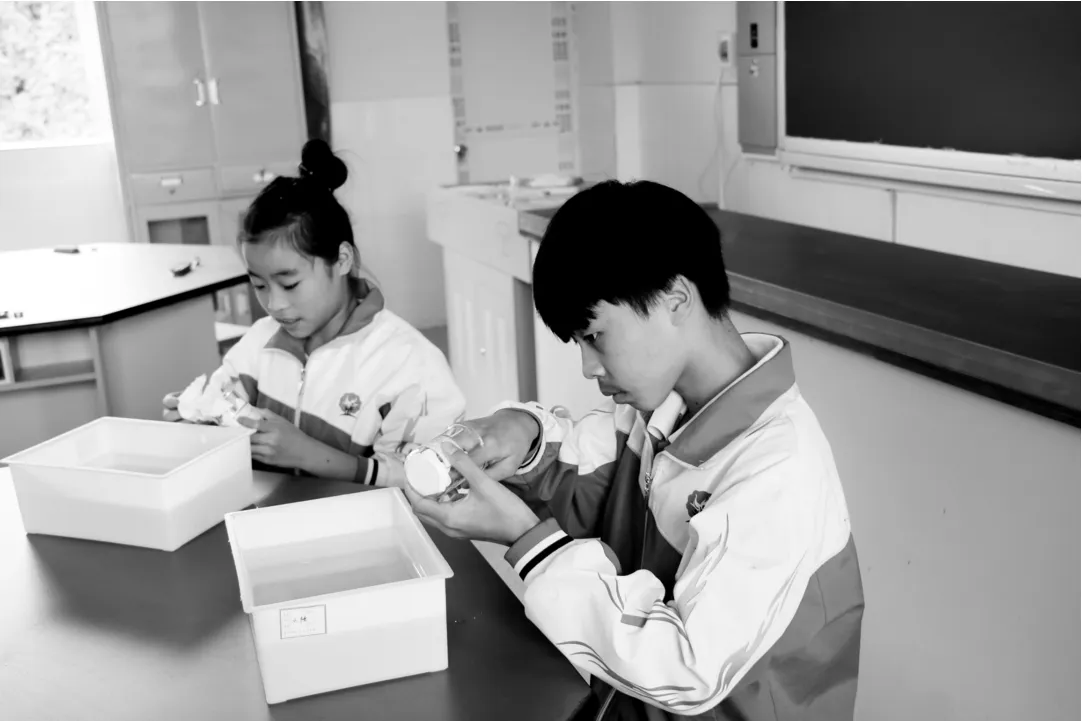

会同县注重对贫困学生“志”与“智”的培育帮扶

教师是教育的核心资源,是教育质量的根本保证,所谓教育的“贫富差别”也在这里。长期以来,教师总量不足、城乡分布失衡、整体素质偏低、结构性矛盾突出、优秀教师留不住,始终是后发展地区教育发展的症结。

教育扶贫,必须破解这个难题!

2015年,怀化市教育局出台《教育精准扶贫“643”计划》,教师队伍素质提升工程列入“六项工程”之一。

“要增强自身造血功能,进一步建立健全教师补充、培养、交流、激励机制,不断优化教师队伍结构,促进教师队伍专业素质全面提升。教育扶贫最终目的是扶质量,扶质量必须先扶强教师队伍。”从县一中校长上来的原教育局局长侯邦明,对抓好队伍建设促发展有清醒而深刻的认识。

说易做难,关键是在如何破题上下真功夫。对此,有着多年组织部门工作经历、分管人事和扶贫工作的县教育局副局长丁在金有一个清晰的思路——

“增量”,即抓补充。依托“特岗计划”和定向委培计划,2012年至2016年,会同县共招录特岗教师249名,选送师范委培生179人,安排师范委培毕业生175名。仅此两项平均下来,每年能为县里补充教师85人。

为弥补特岗教师招聘的不足,教育、人社、编办等部门每年都会联合到湖南师大等师范院校另外招聘毕业生,5年来这个数字达到106人。另一方面,会同还从外地调入或人才引进22名优质师资补充进队伍。2017年,会同再次追加“特岗计划”,名额达到150人,接近全县在岗教师的10%。

队伍有了,如何让他们“会打仗”“打胜仗”?

在会同,秘诀之一是开展教师全员培训。会同现有在职在岗教师2600余人,近三年培训教师达7000余人次,接近于每个教师年均轮训一次。

“这些都是规定动作,我们另有自己的想法。”县教育局人事股负责师训工作的袁连旺说。

在会同活跃着一支由50位“本土专家”组成的培训团队,他们来自教研室、教师进修学校和各中小学校。利用暑期组织全县中小学教师分批集中培训,从通识辅导到课件制作,从优课展示到相互交流,手把手地教,面对面地导,实现了县本级培训规模、培训模式、培训效果的重大突破。

“了解会同学情,了解会同教师素质,缺什么补什么,培训起来特别接地气。”会同县教师进修学校校长杨先凤谈起一年比一年“红火”的本土专家教师培训,显得格外兴奋。

2016年,会同县成功申报“国培建设项目县”,依托上级专项资金和“送培到县”平台,教师培训扩面提速,“送培下乡”“提升工程””等培训活动如火如荼地开展起来。如今在会同,教师们不出县,就能接受从“本土专家”到“国培专家”的多层次立体化培训。

在做好全员培训的基础上,会同又提出了有针对性地“补弱”,即抓交流。

一是全面推行中小学校长交流制度,原则上校长在一所学校任职不能超过5年,任职期满必须异校交流,且交流重点是薄弱学校,目的是“取强补弱”。“从条件较好的若水中学调到全县最边远的九年一贯制漠滨学校,距离远了,学生多了,管理难了,肩上的担子也更重了,这是领导的信任,我没有理由不去干好,没说的,从头开始。”校长林运军说,上任不到一年,这所搬迁新建四年的移民学校,便在林运军的治理下焕发出勃勃生机。

二是建立完善教师交流机制,促进校际之间教师的合理流动和师资均衡。在教师的调动上,尽量考虑薄弱学校的实际需求和师资结构。近年来,由于农村教师支持计划的实施,会同县出现教师“倒流”现象,一些城区教师主动申请调到农村学校任教,对此,教育人事部门一律“绿灯放行”。

怀化学院体育系毕业的梁鹏,2009年分到林城镇中学任教,待了四年后,总觉得在体育老师“富余”的城区学校难有大作为,职称晋级更是遥遥无期,于是萌生了到农村学校去的想法。恰好少数民族乡宝田乡的宝田学校缺体育老师,他的申请很快得到批准,还被提拔为政教副主任。“农村学校一样可以大有作为”,到了宝田学校的梁鹏,政教管理、体育教学搞得风生水起。短短几年,他便成长为宝田学校的副校长。

三是实施支教制度,按照5%~10%的比例,每年安排城区、县城周边优质学校教师到农村薄弱学校支教。县教育局有明确规定,凡职称晋级,教师必须有在农村学校3年以上的工作经历。

教师队伍的“扶强”,有力地促进了教育质量的均衡发展和整体提升。在体现教育质量的主要指标上,会同县高考、初中学业水平考试连续5年夺取全市第一。值得一提的是,这样一个山区小县,艺体教育也不乏亮点,在怀化市中学生田径运动会上连续四年夺取团体总分全市第二,并在全国性传统体育项目学校田径比赛中“斩金夺铜”。

只为“一个都不少”的承诺

“各位爱心人士和志愿者,希望您把这些信息转发到自己的朋友圈,帮帮这些可怜的孩子,让更多的人关注贫困家庭孩子,并伸出援手,让他们顺利完成学业。”在“会同新闻网通讯员群”和“会同教育信息共享群”,不时能看到网名“退休的向老师”上传的爱心助学图片和信息。

“退休的向老师”名叫向宥福,曾是会同县教育局教研室主任。2014年退休后,热心公益的向宥福加入“会同爱心志愿者协会”,常年背一台3千克的数码相机,穿行奔波在偏僻乡村里,把一组组特困学生的家庭照挂到网上。两年来,他拍摄了60多位贫困学生,其中80%获得了爱心人士的“一对一”帮扶。

这是会同县社会各界爱心助学的一个缩影。

2016年春季,会同有在校学生40346人,其中农村义务教育学生21571人。据县教育局关心下一代协会和学生资助管理中心统计,全县留守儿童比例占44%,家庭相对贫困学生达46%以上,2017年上半年完成建档立卡贫困学生4392人。贫困学生资助成为教育扶贫的重点工作。

“教育扶贫是一项民生工程,更是一项希望工程;教育扶贫是扶智,更是扶稳。目前我县还有不少贫困家庭学生,但在当今社会中,如果还有孩子因贫失学,那是教育的失职,我们有责任让每个家庭的孩子平等享有受教育的权利!”县教育局局长龙万宏多次在全县中小学校长会上强调。

为全面加强学生资助和扶困工作,县教育局成立了学生资助工作领导小组,下发了《关于进一步加强和规范学生资助工作的通知》。学生资助管理中心增加工作人员至3人,另设立局扶贫办和扶贫专干1人,全县中小学均安排了1名资助专干或兼职工作人员。同时,教育局派出6名扶贫专干驻联系村扶贫。

做好贫困学生资助工作,首先是对贫困家庭学生建档立卡。这可不是一项简单的任务。根据教育精准扶贫要求,建档立卡必须把贫困学生家庭情况全面摸清,包括贫困家庭学生分布情况、各学段就学情况、失学辍学情况、享受政策资助情况、接受职业教育和就业技能培训情况、培训需求和愿望等,建好电子信息档案,并实行动态管理,根据实际情况及时调整,做到应进尽进,应助尽助。由于存在学生转学就读、升学就读、迁入就读等情况,统计数据非常困难,加上一些学校重视不够,走访不到位,底子摸不准,难以做到精准识别,精准资助。

于是,一项由全县所有教师参与的情况摸底,在会同的20余个乡镇间上演。

今天是周末,吃过早饭,炮团学校副校长兰林和部分教师带着一摞表册、资料和若干干粮出发了。“这是今年的第六次,翻山爬坡不怕,最怕碰到对象外出打工不在家,信息就收集不全。”兰林笑着说,平时要上课,耽搁不得,只有利用双休日和寒暑假走访。

借着教师进村入户,走访、摸底、核实、宣传政策、一对一帮困;资助专干建立电子信息平台,统计数据,填表上报;一次次打回,再核实、再完善、再更正……一种观念正在教师的心中形成:教师的职责不仅仅是上课,宣传国家政策,关注教育民生,推进教育公平,本身就是教育工作的一部分。

随着建档立卡学生各项信息收集完整后,国家学生资助政策在会同逐一得到落实——

2014年发放家庭经济困难幼儿入园补助费、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费、高中助学金、中职国家助学金共计1031万元。

2015年发放各类补助费、助学金1476万元,受惠贫困学生16922人次;下拨营养改善计划专项资金1490万元,惠及学生20439人。全年各部门、社会团体、企业和爱心人士共资助贫困学生350余人次,资助金额80余万元,为404名贫困大学生办理信用助学贷款377万元。

2016年发放各类补助费、助学金1563万元,受助学生2万余人次,当年全县建档立卡高中贫困生998人,全部享受人均免学费800元、免教科书费320元。县里拨付各类教育惠民资金3027余万元,全部通过银行卡直接发放到学生或家长手上。

2017年为4392名贫困家庭学生建立了电子信息档案,上半年发放各类补助费和助学金750万元,受助学生10793人次。

三年来,该县累计为1600名大学生办理生源地助学贷款,共计资金1183万元。

……

爱心圆梦永远在路上。

国家学生资助政策之外,会同县建立完善了“政府主导、部门协作、企业和社会共同参与”的贫困学生资助机制,积极争取社会助学力量,广泛发动部门、团体、企业和爱心人士资助贫困学生。

2014年6月8日,会同县隆诚置业有限公司首次举办“慈善之光”助学晚会,梁久久等100名贫困学生各获得2000元爱心资助。梁久久后考入清华大学。

引起市委书记彭国甫关注,并批示的长寨乡白市村特困学生梁桂郴获得“心得乐”爱心善款71000元,加上其他9名贫困学生,共获捐助320116.1元。“感谢叔叔阿姨的资助,让我能在湖南师大顺利完成学业。”梁桂郴红着眼眶说道。

县直机关单位爱心助学、香港信义会、广东狮子会、长沙老乡会、中国烛光教育基金会、“金秋芙蓉学子关爱行动”、会同志愿者协会圆梦行动……掀起了一轮轮爱心助学热潮。

近年来,全县募集爱心助学资金年均都在50万元以上,受资助学生1100余人次。

授人以鱼,也授人以渔。会同县在做好贫困学生资助工作的同时,更注重对贫困学生“志”与“智”的培育帮扶,通过大力发展“普教”和“职教”,巩固教育扶贫根本性、战略性作用,对学生因材施教、因教施策、精准发力,挖掘教育扶贫“短平快”效果。

“感谢学校,给了我宽广的人生舞台。”毕业于会同职中、现在湖南商务职院任教的杨艳华对教育扶贫感受颇深,心存感激。近年来,会同通过狠抓职教质量,开展校企合作、丰富学习专业,让学生拥有更多的就业机会,掌握更多的创业技能。据初步统计,该县每年有1000余名毕业生走入工作岗位,真正实现就业一人,造福一家。

推进教育扶贫“三项工程”,为会同县打响脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。7月14日,173名实习大学生奔赴会同县各个贫困村开展调研实践活动,帮助困难群众精准脱贫,让我们欣喜地看到了教育扶贫的反哺和接力。

教育脱贫,会同仍在努力前行。

“深度报道”伴您溯向思想的更深处,延伸阅读请继续关注“湖南教育新闻网”。网址:http://www.hnjyxw.com