乡土史资源教学的价值寻绎与行进路径

2017-11-26吉莉

吉莉

摘 要: 随着我国新一轮基础教育改革的深入和推进,教育理念和教学方式的转变受到更多的关注和重视,核心素养培养也成了现代教学过程中一个十分重要的环节。高中历史学科核心素养之一是培养学生历史价值观,以历史的角度认识中国的国情,并逐步形成对整个中华民族的认同感,具有关注家国命运的情怀。作者在利用乡土资源培养学生的家国情怀做了一些实践尝试。

关键词: 乡土历史 家国情怀 教学实践

家国情怀是中国优秀传统文化的重要内涵之一。所谓“家国情怀”,是主体对共同体的一种认同,并促使其发展的思想和理念。其基本内涵包括家国同构、共同体意识和仁爱之情;其实现既与个人修身、爱国主义、乡土观念等传统文化有着重要联系,又是对这些传统的超越。家国情怀在增强民族凝聚力,建设和谐中国,构建幸福家庭等方面都有重要的时代价值。徐文秀在《人民日报》中发表评论认为:家国情怀是一个人对自己国家和人民所表现出来的深情大爱,是对国家富强、人民幸福所展现出来的理想追求。它是对自己国家的一种高度认同感和归属感、责任感和使命感的体现,是一种深层次的文化心理密码[1]。

地方乡土资源的有效利用有助于提升学生家国情怀的体验。著名教育家徐特立说:“最原始的、最基本的、最唯物的教材就是乡土教材。”将乡土文化资源有机融入高中历史教学中,既能够有效改变历史课程结构内容单一的现状,又能够为历史教学提供众多教学素材,提升学生的真实具体的情感体验,使学生切实地探索历史感悟历史,逐步形成关注家国命运的情怀。

一、基于家国情怀习得的乡土资源價值

地方乡土历史,是一种相对于国家历史或世界历史,是地区范围比较狭小的历史研究。一般具有浓厚的地方特色并伴有浓郁地方生活气息的历史都属于乡土历史范畴。例如包括历史沿革变化、文化传统传承、民俗风土人情、名胜古迹遗址、重要的人物和事件等,如能合理充分利用乡土历史,对于高中历史教学就有着重要意义。

1.激发学生兴趣,打造有高度的历史课堂。

德国著名教育学家普朗格说过:教育的最终目的不是传授已有的知识,而是要把人的创造力量诱发出来,将生命感、价值感唤醒。将地方乡土史有机地历史教学之中,将书本理论联系实践,联系学生家乡的实际,开展一些历史探究活动。在活动中提高学生的认知能力和探究能力,能有效地激起学生对家乡对国家的积极情感,树立正确的人生价值观,使学生的精神得到升华,为培养学生的社会责任心和使命感创造有利的条件。

新文化运动在中国近代史上有着重要意义,尤其是文学革命,随着白话文的普及和封建势力的逐渐褪去,学生已很难体会在那个年代新文学的倡导者们与文言文的捍卫者们的剑拔弩张、势不两立的尖锐斗争状态,也无法真正了解文学革命的重要贡献。笔者在历史教学中讲解新文化运动时,先让学生利用闲暇的课余时间参观了江阴文化名人刘半农、刘天华、刘北茂三兄弟的故居,尤其对刘半农这个新文化运动的先驱闯将,让学生先做了先期调查,了解他的生平和在新文化运动时期的贡献,阅读了《叫我如何不想她》等新诗。有了这些前期准备铺垫,在讲解新文化运动内容尤其是文学革命时,学生一下子拓展了思维,以刘半农这个家乡名人为代表,学生展开了积极的思维交流碰撞,一堂新文化运动生动鲜活地在课堂上演了,正因为笔者抓住了乡土历史中能触动学生、激发学生的这个点,让这节课鲜活起来,并有了一定的思想高度。

2.感受家国情怀,打造有温度的历史课堂。

地方乡土资源和历史教学相结合,有助于增强学生的乡土观念,更有助于学生的爱乡、爱国的情感的提升。因为爱国主义教育是新一轮课改在情感态度价值观方面培养的重点,爱国的一个实际的落脚点即为爱乡,正如苏联教育学家加里宁说的那样,关于爱国主义教育,是从深入认识故乡开始的。家乡是看得见的祖国,只有深爱家乡,爱国之情才会有根基,学生可以通过深入了解家乡,感受到家乡悠久的历史和深厚的文化沉淀,从而喜欢这门学科,更加热爱家乡。与其将爱国变成遥不可及的口号,不如将爱国切切实实地落实到学生的看得见摸得着的历史感受。

笔者在讲解抗日战争史讲到日军在中国犯下的累累罪行时,有位学生听到日本兵屠杀手无寸铁的中国老百姓时,非常激愤地问道:在凶残的日军面前,难道就没有中国人反抗吗?笔者此时正好灵光一闪,回答学生当然有,咱们江阴就有在抗日战争中的组织抗日游击武装的朱松寿颜家桥歼日寇的事迹,当学生听到这场颜家桥伏击战,击毙日军96名,是抗战8年中苏南地区由地方抗日武装消灭日军最多的一仗,学生群情激昂,自豪感油然而生,此时的爱国主义无须言表。

家国情怀从来都不仅仅是动人心弦的文学书写或豪言壮语的表达,更近乎内心之中的精神归属。一种与国家民族休戚与共、共同进退的壮怀,一种以百姓之心为心、以天下为己任的使命感。如能让学生切实地体会感受这种情怀,无疑体现了历史课的意义和价值。

3.探究身边问题,涵养有深度的历史课堂。

乡土历史教学除了能提升学生的爱国爱乡之情外,还能够提高学生主动发现问题、分析问题、解决问题的能力。乡土历史的可亲近性使得学生可以从身边的历史激发兴趣点,学生可以通过自主搜集,观察、分析乡土资料,获取教科书上难以发现的资料和问题,提高研究能力。

例如笔者在讲解必修三《百花齐放百家争鸣》一课时,讲解到双百方针提出后社会主义科学技术和文学艺术大放异彩,许多优秀的影片涌现,举了一位当时江阴籍的著名演员上官云珠主演的《早春二月》的例子,一下子激发了很多学生的兴趣,他们在课后搜集有关上官云珠的资料,并专门去上官云珠的故乡长泾镇实地参观考察,将这些资料运用于历史研究性学习《影坛金花上官云珠》中,如此,笔者在课堂上一个小小的举动,带来了一系列的积极效应,一举数得既让学生理解了书本知识,又激发了学生的历史兴趣,锻炼了学生历史探究问题的能力。

二、基于家国情怀下历史乡土资源的选择endprint

乡土历史与平时历史教学所用的统编教材有较大区别,很重要的一点在于它具有地方特色性与独特性,主要讲述的是本乡本土的历史文化,介绍的是这个地方的人物和事迹。薛权开老师在《谈运用乡土资源进行历史教学的规范》中提出要正确处理好乡土历史教材与统编历史教材的关系,不能以偏概全,以地方史代替全国史、世界史一部人类的历史是由各国各地区的历史综合组成,一个国家的历史又是由该国所有的地方史组成根据教学要求恰如其分地选用乡土资料[2]。如果在历史教学中,乡土史的利用过于浓墨重彩,就可能会出现喧宾夺主的结果,乡土历史教材只是开展高中历史教学的一种教学资源,乡土历史教材内容必须符合并依从于统编历史教材内容的要求,无论是指导思想,还是具体内容的处理上,都不能与统编历史教材相违背,应服务于历史教学。

1.将熟悉的乡土史带进历史课堂。

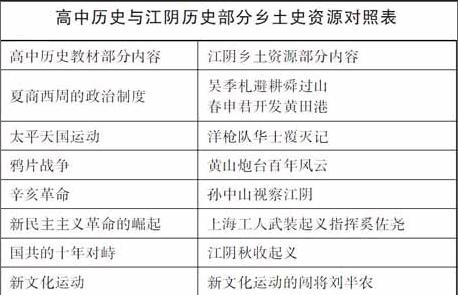

费孝通在《乡土中国》中说:“从基层看去,中国社会是乡土性的。”[3]乡土史教学不是简单地将地方历史生搬硬套,而应是自然融入历史课堂。笔者在对乡土资源认真调查的基础上,找出了高中历史教材与江阴乡土资料间有着密切联系的部分,这样可以使乡土资源融入历史课堂,既占据高中历史教材的时间,又激发学生的兴趣。以下是笔者将高中历史与江阴乡土历史部分资源对照表。

这些乡土资源的巧用妙用,无疑能给历史课堂带来新的视野,有助于学生探索出一条适合主动学习、感受过程、注重探究、强化实践的学而有趣、学而有获的新路子。

2.以乡土史为载体进行历史课题研究。

历史学与历史教育的重大贡献之一就在于帮助人们形成批判性思维,学会独立思考的方法,这就是所谓历史学科核心素养的重要特征。历史思维能力的培养除了在历史课堂外,还可以利用学生闲暇,引导学生展开一些地方历史课题研究,既丰富学生的课外活动,又锻炼学生的研究能力和思维能力。

例如笔者引导一些对地方史有兴趣的同学研究了《孙中山与江阴的渊源》、《江阴是春申君黄歇的封地吗?》、《口述江阴抗战史》等,在这个过程中笔者指导学生通过分组分工合作,进行调查形成组内报告,指导学生以论文、调查报告、人物评价、历史小报等形式形成课题成果。通过学生合作研究课题,深层次地挖掘地方史的内涵,将书本教材融入身边的历史大环境,更有亲近感和现实感。以学带研,以研促学,使学生的历史思维得到拓展,并获取一定的历史研究能力,提高学生的历史学科素养。

三、突出家国情怀形成过程的实践路径

家国情怀教育是渗透在历史学科中的,历史教师在课堂教学过程中,应该注重乡土历史教材的开发,激发学生的认同感和自豪感,让学生意识到家乡历史与祖国历史的血脉关系,激发学生的爱国爱乡情怀。方伟君在论文《对历史研究性学习的乡土化思考》中提出在进行研究性学习内容建设的实践过程中,对乡土历史进行充分发掘与利用,并通过构建研究主题模块的形式,有意识地引导学生研究本乡本土问题,构建历史研究性学习内容体系[4]。

1.借助“历史上的今天”,调动学生的学习主动性。

历史教育实践活动往往会选择一些重大的节日作为契机,例如,在国庆节、“九一八事变”纪念日、“抗战胜利纪念日”等重大纪念日举办历史教育实践活动。笔者在历史课堂上利用上课前五分钟,组织学生讲述历史上的今天,包括历史上国家和地方上的历史重大事件,学生前期先做好充分的准备,并制作成PPT形式展示,既直观生动又具有教育意义。讲述者在准备过程中获取了不少历史信息,感受到了历史的那份沉淀和情感。

2.开展主题实践活动,提升学生的学习欲望。

历史学科教学要想提升学生的家国情怀体验,就可以从本土历史实际状况出发,运用乡土文化资源,让历史教学贴近现实社会生活,合理有效地利用当地的乡土文化资源,对提升学生的家国情怀体验大有裨益。历史教师可以设计相关社会实践活动,让学生利用闲余时间进入社会,实现历史学科的德育功能。

首先,可以引导学生参观当地的博物馆、图书馆和一些名胜古迹,让学生在体验历史的基础上,生成鲜明的情感态度价值观,并利用微信朋友圈、QQ群彼此交流感受,體验本土文化。其次,可以引导学生尝试利用口述史写作。教师可以引导学生关注身边的历史,通过采访身边老人,感受他们对乡土文化的爱。

笔者曾让学生深入实地采访自己身边曾经亲历过抗日战争的老人,事先让学生了解抗日战争的背景及江阴在当时大背景下的一些基本情况,然后选择访谈对象。抗战结束七十多年了,这意味着经历过那个时代的老人最年轻的也在七十岁以上,其中有记忆和感受的最起码是七十五岁的老人。在熟悉了历史背景,选好了访谈对象之后,让学生设置一些有针对性的问题。围绕这些问题实现高效的访谈目标。学生通过直接与这些战争亲历者面对面的访谈记录,能更接近历史,身临其境地感受到抗日战争中普通民众的经历与感受,进而会更珍惜当今和平的来之不易,感念到个人的前途与国家命运的息息相关,并产生将家庭情感与爱国情感融为一体,小至敬老孝亲、安家乐业的义务走向安邦兴国、匡扶天下的责任担当。除此之外,学校还可以直接利用校本资源,让学生通过了解本校发展历史,通过探究本校发展历程,从爱校的角度渗透个人情感,进而升华至家国情怀的感悟。

历史教学对知识的要求不是最终的目的,而是通过掌握最基本的历史知识,使学生在基本的技能和思维方式上得到训练和提高,最终实现提高学生综合素质的培养目标。将乡土历史资源有效融入高中历史教学将在这一目标的实现上起到重要作用。责任和担当,乃是家国情怀的精髓所在。如果能在历史教学中引导学生把个人价值寄托在对国家和人民的大爱与奋斗中,以家国情怀托举复兴使命,就使得历史教学的意义有了进一步升华。家国情怀是一股永不衰竭的精神涌流,有了它的丰润,我们必能描绘大写的人生,历史教学将意义更深远。

参考文献:

[1]徐文秀.多一些家国情怀[J].人民日报,2012-01-20(4).

[2]薛权开.谈运用乡土资源进行历史教学的规范[J].吉林教育,2013(12).

[3]费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2011:1.

[4]方伟君.对历史研究性学习的乡土化思考[J].中学历史教学参考,2005(6).

本文系江苏省中小学教学研究第十一期重点课题“江阴乡土历史课程资源的开发与应用研究”(项目编号:2015JK11-Z018)和无锡市教师教研专项课题“基于省美育课程基地的特色课程开发研究——以高中历史为例”的阶段成果。endprint