超级稻推广的任务和方法

2017-11-24湖北省农业科技人才办公室金国胜陈文辉王珍

湖北省农业科技人才办公室 金国胜 陈文辉 王珍

超级稻推广的任务和方法

湖北省农业科技人才办公室 金国胜 陈文辉 王珍

本文概述了湖北省超级稻高产高效集成技术示范推广遴选的超级稻主导品种特性、6种技术模式、推广中采取的推广方法、技术措施、推广后取得的成效,为在湖北省发展超级稻、提高水稻单产提供了技术支撑。

超级稻;主导品种;技术模式;推广方法

超级稻是指采用理想株型与杂种优势利用相结合的技术路线等途径育成的产量潜力大、配套超高产栽培技术后比现有水稻品种在产量上有大幅度提高,并兼顾品质与抗性的水稻新品种。超级稻推广要取得显著成效有2个关键条件:一是良种选择。目前农业部认定超级稻品种多达118个,但广适性超级稻品种并不多,只有选择适宜湖北各生态区域特点的超级稻良种,才能充分发挥超级稻品种特性和增产潜力;二是良法配套。超级稻因品种特性不同,栽培管理上也有差异,超级稻示范区产量往往比农民习惯种植田块亩均增产50 kg左右,原因是集成技术的应用,说明良法配套十分重要。2005年以来,由湖北省农业科技人才办公室、湖北省农业技术推广总站负责组织实施超级稻示范推广项目,以大幅度提高水稻单产、增加水稻效益为核心,坚持技术集成、技术创新和示范应用,通过在武穴、枣阳、荆州、襄州、随县、当阳、监利、黄梅等县(市、区)创办核心区、示范区和辐射区,带动全省大面积种植超级稻,到2016年全省种植面积达到了1 300多万亩(1hm2=15亩),为国家粮食安全战略作出了重要贡献,推广过程中的技术措施和推广方法值得总结借鉴。

1 推广任务

超级稻推广的主要任务就是选择良种、技术集成、大田应用。围绕这条主线,开展科技攻关,推动大面积种植是首要任务。

1.1 开展品种遴选

良种选择是关键,全国认定的超级稻品种有100多个,从众多的品种中遴选出适合湖北地域特点的超级稻品种十分重要。湖北省农业科技人才办公室在省现代农业展示中心和核心示范区通过多点多年田间比较试验和大面积生产示范,遴选出了丰产稳产性好、适应性抗逆性强、品质优良的超级稻品种21个,其中以两优287(早稻)、广两优香66、深两优5814、丰两优香一号、扬两优6号(中稻)、五优308(晚稻)等作为主导品种向全省推介。这些品种的主要特性如下:

1.1.1 两优287

该品种是湖北大学生命科学院育成的两系杂交早稻品种,适于湖北省稻瘟病无病区或轻病区作早稻种植。主要理化指标达到国标一级优质稻谷质量标准。2年区域试验平均亩产458.27 kg。该品种属中熟偏迟籼型早稻,感温性较强。株型适中,茎秆较粗壮,叶色浓绿,剑叶短挺微内卷。分蘖力中等,生长势较旺,穗层较整齐,有少量包颈和轻微露节现象。全生育期113 d。抗病性鉴定为高感穗颈稻瘟病,感白叶枯病。

栽培要点:(1)适时早播。3月底至4月初播种,秧田每亩播种量15~20 kg,大田每亩用种量2.5 kg。(2)适龄移栽,插足基本苗,每亩插基本苗8~10万苗。(3)加强肥水管理,注意增施磷钾肥。每亩施纯氮肥12 kg,其中75%~80%作底肥,插秧后7~10 d每亩施尿素7~8 kg,并浅中耕1次,露泥晒田2~3d。每亩苗数达28~30万苗时排水晒田,后期严格控制氮肥用量,以防贪青倒伏。(4)注意防治稻瘟病、纹枯病和白叶枯病等病虫害。

1.1.2 广两优香66

该品种是湖北省农业技术推广总站、孝感市孝南区农业局、湖北中香米业有限责任公司育成的两系杂交中稻品种,适于湖北省江汉平原和鄂中、鄂东南的稻瘟病无病区或轻病区作中稻种植。主要理化指标达到国标二级优质稻谷质量标准。2年区域试验平均亩产601.82 kg。该品种属迟熟籼型中稻。株型较紧凑,株高适中,生长势较旺,分蘖力较强。茎秆较粗,部分茎节外露。叶色深绿,剑叶中长、挺直。中等偏大穗,着粒较密,谷粒长型,有少量短顶芒,稃尖无色,成熟期转色较好。全生育期137.9d。抗病性鉴定为感白叶枯病,高感稻瘟病。田间稻曲病较重。

栽培要点:(1)适时稀播,培育壮秧。4月下旬至5月初播种,稻田每亩播种量6 kg,大田每亩用种量1 kg。(2)及时移栽,插足基本苗,秧龄不超过33d。每亩插基本苗8万苗左右。(3)科学肥水管理。该品种对磷、钾肥较敏感,注意配方施肥。每亩施纯氮肥13~14 kg,氧化钾12~14 kg,五氧化二磷5~6 kg。前期浅水勤灌,每亩苗数达18万苗时及时排水晒田,后期干湿交替,忌断水过早。(4)注意防治稻瘟病、稻曲病、纹枯病、白叶枯病和稻纵卷叶螟、稻飞虱、螟虫等病虫害。

1.1.3 深两优5814

该品种是国家杂交水稻工程技术研究中心、清华深圳龙岗研究所育成的两系杂交中稻品种,适宜在江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及福建北部、河南南部稻区作一季中稻种植。该品种属籼型杂交水稻。在长江中下游作一季中稻种植,全生育期平均136.8 d。株型适中,叶片挺直,谷粒有芒。抗病性鉴定为稻瘟病综合指数3.8级,穗瘟损失率最高5级,白叶枯病5级,褐飞虱9级。米质达到国家二级优质稻谷质量标准。长江中下游迟熟中籼组品种区域试验的平均亩产585.61 kg。

栽培要点:(1)育秧:适时播种,每亩大田用种量1.5 kg左右,稀播匀播,培育壮秧。(2)移栽:每亩插足基本苗6~8万苗。(3)肥水管理:适宜中等偏上肥力水平栽培,施肥以基肥和有机肥为主,前期重施,早施追肥,后期看苗施肥。后期采用干干湿湿灌溉,不宜脱水过早。(4)病虫防治:注意及时防治螟虫、纹枯病、稻瘟病、稻飞虱等病虫害。

1.1.4 扬两优6号

该品种是江苏里下河地区农业科学研究所育成的两系杂交中稻品种,适于湖北省鄂西南山区以外的地区作中稻种植。主要理化指标达国标三级优质稻谷质量标准。2年区域试验平均亩产555.8 kg。该品种株型适中,叶片挺且略宽长,叶色浓绿,叶鞘、颖尖无色。抽穗至齐穗时间较长,穗层欠整齐,穗部弯曲,谷粒细长有中短芒。分蘖力及田间生长势较强,耐寒性一般,后期转色一般。全生育期138.6d。抗病性鉴定为高感穗颈稻瘟病,中抗白叶枯病。

栽培要点:(1)适时稀播,培育多蘖壮秧。鄂北4月中旬播种,江汉平原、鄂东4月下旬播种。(2)合理密植,插足基本苗。每亩基本苗8~10万苗。(3)科学肥水管理。每亩施纯氮肥13~15kg,氮磷钾比例为1:0.5:0.8。有机肥和复合肥作底肥,插秧5~7d后每亩施尿素5~7.5kg作分蘖肥,适量施用保花肥。浅水勤灌,适时分次晒田,收割前一周断水。(4)注意防治稻瘟病、稻曲病和螟虫等病虫害。

1.1.5 丰两优香一号

该品种是合肥丰乐种业股份有限公司育成的两系杂交中稻品种,适宜在江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及福建北部、河南南部稻区的稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植。该品种属籼型两系杂交水稻。全生育期平均130.2 d。株型紧凑,剑叶挺直,熟期转色好。抗病性鉴定为稻瘟病综合指数7.3级,穗瘟损失率最高9级,白叶枯病平均6级,最高7级。长江中下游中籼迟熟组品种区域试验的平均亩产548.32 kg。

栽培要点:(1)育秧:适时播种,采取旱秧或湿润育秧,培育多蘖壮秧。(2)移栽:秧龄30d移栽,合理密植,每亩栽1.5万穴,中等及偏下肥力田块适当增加密度。(3)肥水管理:大田每亩施纯氮肥14~18kg、磷肥40~50kg、钾肥15kg。施肥总量的60%做基面肥,移栽活棵后每亩追施5~8kg尿素促分蘖。采取“浅水栽秧、寸水活棵、薄水分蘖、够苗搁田、深水抽穗、后期干干湿湿”的灌溉方式。(4)病虫防治:注意及时防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

1.1.6 五优308

该品种是广东省农业科学院水稻研究所育成的三系杂交晚稻品种。该品种属籼型三系杂交水稻,适宜在江西、湖南、浙江、湖北和安徽长江以南的稻瘟病、白叶枯病轻发的双季稻区作晚稻种植。在长江中下游作双季晚稻种植,全生育期平均112.2d。株型适中,遇低温略有包颈。抗病性鉴定为稻瘟病综合指数5.1级,穗瘟损失率最高9级,抗性频率85%;白叶枯病平均6级,最高7级;褐飞虱5级。米质达到国家一级优质稻谷标准。长江中下游早熟晚籼组品种区域试验的平均亩产512 kg。

栽培要点:(1)育秧:适时播种,秧田每亩播种量10~12kg,大田每亩用种量1~1.5kg。(2)移栽:合理密植,插足基本苗,栽插规格以16.7 cm×20 cm或20 cm×20 c m为宜,每穴栽插2粒谷苗。(3)肥水管理:中等偏上肥力水平栽培,重施基肥,早施分蘖肥,配施有机肥及磷、钾肥。水分管理上掌握深水返青、浅水分蘖、够苗露晒田、复水抽穗、后期湿润灌溉的原则。(4)病虫防治:注意及时防治稻瘟病、白叶枯病、褐飞虱、螟虫等病虫害。

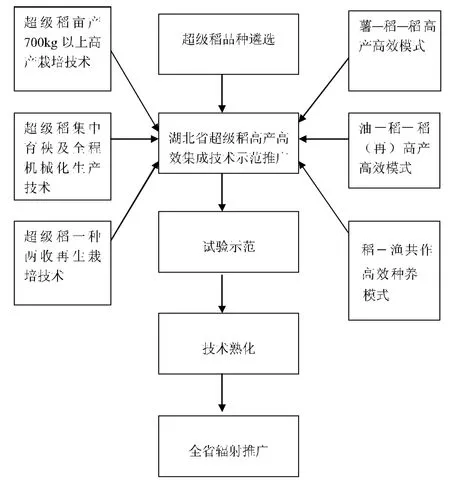

1.2 进行技术组装

针对全省不同区域生态条件和耕作制度,围绕高产优质高效目标,以高产优质超级稻品种为核心,突出良种、良法、良田、良机、良制“五良”配套,加强技术集成创新,集成推广超级稻亩产700kg以上高产栽培、超级稻集中育秧及全程机械化生产、超级稻一种两收再生栽培等技术和薯—稻—稻、油—稻—稻(再)、稻—渔共作等高效模式。

技术路线图

1.2.1 超级稻亩产700 kg以上高产栽培技术

选用适宜的超级稻品种,加强良种良法配套,培育适龄壮秧,适当增加基本苗,合理运筹水肥,优化产量结构,挖掘品种潜力,进一步提高超级稻生产技术水平。

1.2.2 超级稻集中育秧及全程机械化生产技术

积极推广超级稻集中育秧,建立大中小型育秧基地,开展工厂化硬盘育秧、塑料软盘育秧、旱育秧等多种方式育秧,提高超级稻机械化生产水平,实现超级稻生产机械化育秧、机耕机整、机插、机防、机收、秸秆粉碎还田及稻谷烘干等全程机械化。

1.2.3 超级稻一种两收再生栽培技术

超级中稻头季收获后,利用稻桩上存活的休眠芽萌发的再生蘖,加以适当的温、光、水和养分等条件,使其再生成穗结实,收获第二季稻谷,实现稻田周年只播栽一次,却收获两季粮食,有效提高了超级稻的产量与效益。

1.2.4 薯一稻一稻高产高效模式

采用冬种马铃薯搭配早晚超级稻,早稻品种为两优287,晚稻品种为H优518,不仅提高了复种指数,而且拓宽了增粮途径,促进了农民增收。马铃薯5月上旬收获;早稻4月上旬播种,5月上中旬移栽或抛栽,7月下旬成熟;晚稻6月20日播种,7月下旬抛栽,10月中下旬成熟。冬种马铃薯亩产2 500kg,按5:1折原粮500kg,双季稻亩产1 000 kg,周年亩产粮食1 500 kg。

1.2.5 油一稻一稻(再)高产高效模式

油菜配早晚双季超级稻或中稻超级稻再生。早熟油菜品种直播栽培,5月10日前成熟;早稻4月上旬播种,5月上中旬移栽或抛栽,7月下旬成熟;晚稻6月20日播种,7月下旬抛栽,10月中下旬成熟。再生稻选用生育期130 d以内、再生能力强的超级稻品种丰两优香一号,4月上旬播种,5月上旬移栽或抛栽,头季稻8月10~15日成熟,再生稻10月中下旬成熟。

1.2.6 稻一渔共作高效种养模式

利用稻田的浅水环境,辅以人为措施,稻田里养殖淡水小龙虾,既种稻又养虾,以废补缺、互利助生、化害为利,提高稻田单位面积效益。稻—渔共作高效种养模式是一种纯生态养殖模式,稻田中生长的水草和虫子是龙虾的好食料,虾粪及其排泄物又可供给稻苗充足的养分,不用除草治虫,不但取得了很好的经济效益,而且降低了生产成本。

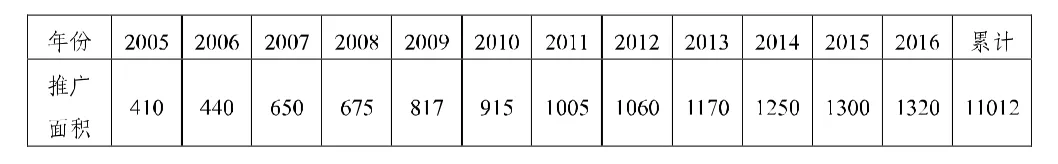

1.3 着力大田推广

湖北省区域内共有耕地6 000多万亩,水稻种植面积达3 200多万亩,其中2005年超级稻种植面积为410万亩,推广的潜力十分大,经过11年努力,到2016年推广面积达到了1 320万亩,累计推广超级稻面积11 012万亩,对粮食增产的贡献巨大,根据2013~2015年统计调查和田间测产验收,结果显示:超级稻一季中稻亩产650kg左右,双季稻亩产1 000 kg以上,其平均单产往往比常规稻增产50 kg左右,亩增收150元以上。

2005~2016年湖北省超级稻推广面积效果表 单位:万亩

2 推广方法

11年间,湖北省超级稻种植面积扩大了3倍多,得益于项目支撑和有效的推广机制,各地建立了联合推动、示范带动、媒体发动、项目支撑的“三动一撑”推广服务模式。

2.1 联合推动

依靠“一大二重三主”的推广服务机制,有力推动了超级稻大面积种植。“一大”,即行政+科研+推广+新型主体大协作的超级稻推广模式。在超级稻示范推广过程中,各地加强组织领导,强化行政推动,聚集各方力量,形成党委政府主导、技术部门配合、科研院所参与、新型主体服务的大协作格局;“二重”就是发挥各类新型经营主体和社会化服务组织在超级稻示范推广中的重要作用。积极引导扶持种植大户、专业合作社、农机植保合作社、家庭农场、加工企业等粮食生产新型经营主体和社会化服务组织参与超级稻生产服务,开展超级稻集中育秧、机耕、机整、机插、机防、机收、秸秆还田、烘干服务,示范推广超级稻品种及配套栽培技术和高效种植模式,提高了水稻机械化生产水平,加快了新品种、新技术、新模式推广步伐,实现了农业生产社会化服务机制创新。“三主”就是建立了主导品种+主推技术+主体培训的超级稻推广服务体系。加大超级稻主导品种和主推技术的推广应用力度,组织专家和农技人员在关键农时集中开展培训,引导农民科学选用超级稻品种和先进适用技术,推进良种良法配套、农机农艺结合,促进农业科技快速进村、入户、到场、到田。

2.2 示范带动

充分利用全国农技推广体系建设和新型职业农民培育平台培育超级稻示范户。2013~2015年培育超级稻示范户7 200户,辐射带动超级稻示范户2.6万农户;每年建立百亩核心区16个,面积3 776亩,千亩示范片24个,面积3.4万亩,万亩示范区12个,面积13.3万亩。3年累计推广超级稻面积3 720万亩,其中2016年全省推广种植面积达1 320万亩,为历史最高年分,示范带动效果明显。

2.3 项目支撑

把超级稻示范推广项目与水稻集中育秧、水稻高产创建及模式攻关、基层农技推广体系改革与建设、农业科技入户、农民科技培训、测土配方施肥等项目相结合,整合项目资金及技术资源,更大力度地保障了项目的顺利实施。

2.4 媒体发动

充分利用电视、广播、网络、报纸等多种新闻媒体开展高产典型、优良品种、集成技术的宣传,让普通农户了解超级稻的品种特性和种植优势,扩大影响范围。此外,通过在示范区树立规范标志牌,把标志牌做成宣传与培训的窗口,内容包括行政责任人、技术负责人、主推品种、主推技术、技术要点、实施面积、产量指标等,让周边种植户了解示范区的超级稻推广措施,让种植户对示范区水稻生产情况一目了然。

3 推广成效

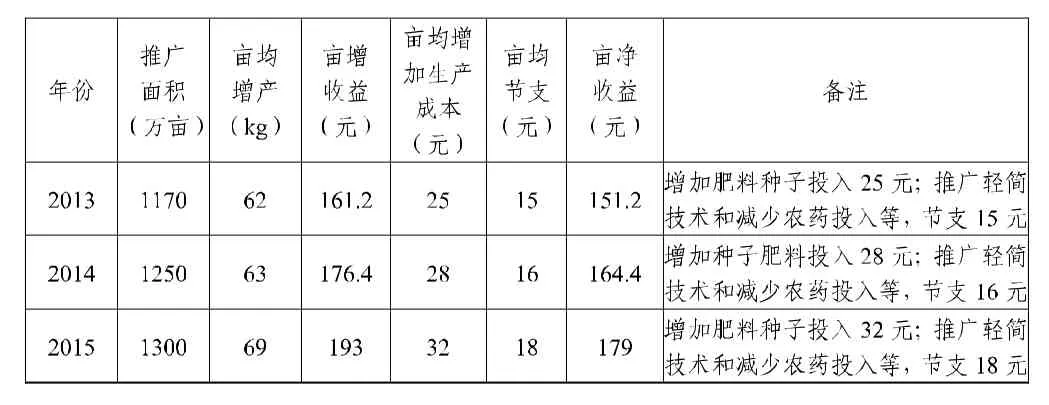

超级稻的大面积推广带来了显著的经济、社会、生态效益,以2013~2015年为例说明如下:

3.1 经济效益显著

显著提高了水稻单产水平,促进了粮食增产和农民增收。据2013~2015年统计调查和田间测产验收,3年累计推广超级稻面积3 720万亩,年平均单产630.3 kg,比非超级稻亩增产64.67 kg,亩增收164.87元,累计增产稻谷240万t,增加直接经济效益36亿元。其中2013年推广超级稻面积1 170万亩,比2012年增加60万亩,平均单产620kg,比非超级稻增产62kg,亩增收151.2元;2014年推广面积1 250万亩,比2013年增加80万亩,平均单产631 kg,比非超级稻增产63kg,亩增收164.4元;2015年推广面积1 300万亩,比2014年增加50万亩,平均单产640 kg,比非超级稻增产69 kg,亩增收179元(见附表1)。

附表1 2013~2015年超级稻生产效益分析

3.2 社会效益巨大

一是提高了农民科技水平。结合新型职业农民培育、基层农技推广体系改革与建设等项目,开展超级稻生产技术培训和技术指导。2013年以来,在超级稻示范推广主要县(市、区)累计建立重点示范户21 206户,举办各级培训班480期,培训33.4万人次,印发资料68.65万份,切实提高了技术入户率和到田率,提高了农民科技应用水平;二是丰富了农技推广服务模式。在项目实施过程中,各地加强资源整合,突出科技协作,创新超级稻示范推广方法和服务模式,形成了“行政+科研+推广+新型主体”大协作的推广模式。

3.3 生态效益突出

超级稻高产高效集成技术油—稻轮作、薯—稻轮作、麦—稻轮作和稻—渔共作生态种养等模式,配以全程机械化技术生产,采用秸秆还田、节制管水、增施有机肥等稻田保护性耕作措施,有利于构建高产、高效、优质、环境友好的稻田轮作技术体系,稻—渔共作生态种养模式减少了农药化肥施用,超级稻病虫害采用农业、物理、生物防治等绿色防控技术,有利于生产生态协调发展。水稻、小麦、油菜、马铃薯等作物秸秆大量还田,能够提高土壤有机质,增加土壤孔隙度,降低土壤容量并提高表层土壤微生物量;油菜、马铃薯秸秆C/N值较低,还田后不久就分解矿化,不仅对恢复和创造良好的土壤结构有益,而且能促进土壤中难溶性养料溶解,起到改良土壤的效果。此外,秸秆还田后的分解物具有活性基团,容易与重金属络合,降低重金属危害,防止农业面源污染。超级稻示范推广过程中,改满田漫灌为湿润灌溉,节水栽培技术既有利于超级稻生长发育,又提高了水分利用率,减少水资源消耗。因此,超级稻高产高效集成技术示范推广项目的实施的农学生态效益是在高产高效的基础上实行用地养地相结合,修复土壤肥力,节省水资源消耗,减少环境污染。

4 结论

超级稻因其产量高、品种适应性强、增产潜力大等特点,配套良种配良法的栽培技术,对于提高水稻生产水平、挖掘水稻增产潜力、确保粮食安全等都起着重要作用,因此大力发展超级稻意义重大。推广种植超级稻品种,要合理采用高产高效集成技术生产模式,并不断创新推广方法。在注重产量的同时,也要综合考虑经济效益、社会效益、生态效益,保障超级稻种植的最大效益。

[1]高广金,万克江等.超级稻高产高效栽培技术.武汉:湖北科学技术出版社.2013.

[2]高广金等.推广超级稻新技术挖掘粮食增产潜力.湖北省农学会论文.2014第四集.

[3]湖北农业统计年鉴.2016.

2017-09-20)