先生之风 山高水长

2017-11-22文丨吴健康

文丨 吴健康

先生之风 山高水长

文丨 吴健康

赵乃康一生扶危济困,养孤怜寡,泽及多方;钻研郑学广博精深,时无出其右者;著书修《续遵义府志》等,为地方文化的发展和传承作出了突出贡献。

今年是赵乃康先生逝世七十五周年。夏末秋初之际,无意中在友人处得到先生女公子赵珣写的长篇回忆《我的文昌宫》,捧读之余,唏嘘慨叹,对先生的认知更为细致深切,于是不揣敝陋,乃对先生之行述略作铺陈。

大仁爱 倡郑学

先生名恺,字乃康,自号牂北生,老家在南乡平水里(今播州区西坪镇桂山村)。6岁时随父母回遵义,住文昌宫(今遵义市中医院旁)。

先生早年受业于遵义名儒鞠子清,后师事郑珍之子郑知同。光绪十三年(1887年),张之洞调任两广总督后,设广雅书局,招郑知同去任书局总纂,不料两年后,知同客死广州,他的儿子师惠扶榇回遵义时,也在途中病死。

先生见知同逝后,儿孙辈贫困零落,郑家所遗之孤孀弱女,枯守老屋荒冢,生计艰难,便慨然己任,时时周济,赈弱恤贫。

知同次子师万,早年就业于四川,为衣食奔走,后来客死他乡。先生多方寻访,终于在四川嘉定寻得师万十余岁的遗孤郑昌,出资接来遵义。到遵后,先生为其申请政府资助,安排入学读书。在先生的帮助下,郑昌后来进入浙江大学当旁听生,学成后继承名儒遗绪,在遵任教,受到人们称道。

先生一生扶危济困,养孤怜寡,泽及多方,尽管自家亦有不敷之时,对族中子弟贫无所依、衣食不周或远乡求学者,都尽力帮助,卧房不够,就住在书房里,往往楼上楼下住得满满的,这些孩子大多白天在省立三中上学,下学回家挑灯夜读,深受先生之勉励而勤学。

先生是那种受人滴水之恩而思涌泉相报之人,他对恩师郑知同及其父郑子尹先生学问一生服膺,钻研郑学广博精深,时无出其右者,在收集、整理、保存、光大郑氏文化方面,不遗余力,作了极大贡献。

由于赵家与郑珍有姻亲关系,先生自幼受世家文化熏陶,之后又随堂兄赵怡学习,赵怡对郑学有极深的造诣,系光绪二十年(1894年)进士。由于家学与师承,乃康先生对沙滩文化领军人物郑珍、莫友芝有着深厚的感情,怀有崇高的敬意。他收藏郑氏父子的著作并作考证,对各种版本的手稿、尺牍、墨迹、虽片槠寸幅,无不宝而藏之。

20世纪40年代,章士钊先生来黔省,写过一首《访郑篇》的诗送贵州省主席吴鼎昌,其诗为:“西南两巨儒,俱出牂柯巅。经巢尤笃实,纂述纷云烟……”表达了对西南大儒郑珍的仰慕钦敬,同时建议吴氏把郑珍的著作刊印出版,吴鼎昌欣然同意,安排刊印事宜。

其时,出版郑珍遗著的主事者为省府秘书陈恒安,陈与先生曾任贵州文献征辑馆编审,知先生是郑学的传人,对郑学有极高的造诣,平日收藏郑氏作品最为丰富,于是以省政府名义聘先生为顾问,函请协助,先生为此十分欣然,回函曰:“恺于经巢各书,搜求有成,转抄藏护已数十年,今一旦得印而存之,传布天下,乐何如之!……此固千载一时之钜事也!”

之后他将自己抄成的郑珍作品《文抄》《诗抄后集》《轮舆私笺》《母教录》等寄去,然后,又将《说文新附考》六卷、《樗茧谱》《梟氏图说》一卷、《亲属记》二卷、《说文本经问答》二卷,共九本寄去。

先生除为《巢经巢全集》提供底本外,并编订全书目录,其中包括郑征著作15种,郑知同遗著5种,全书共40册。《巢经巢全集》于民国29年(1940年)出版,使得郑氏的著作大部分得已保存下来。

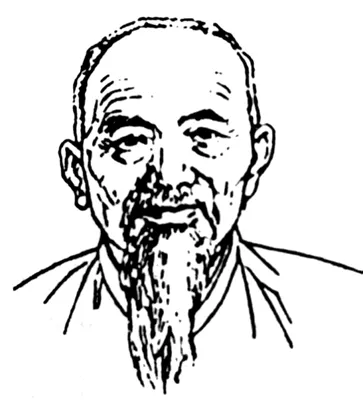

子尹先生生前没有照片,先生只见过知同及郑家一些亲属,根据知同所撰之《行述》,说子尹“先子体貌端严,方颐广颡”等描述,找来精于绘画者,为画工详细解说,反复商榷修改,使今天的郑珍画像得以传世。

1930年,毛光翔任省主席,25军4师师长黄道彬到遵义召集本城著名人士,以“县事之当兴者”为题征求意见,先生提出“关风化、系人心、导后进,莫急于妥先贤之祀,倡议修郑莫祠。”

在地方士绅的共同努力下,此举克奏全功,祠成后,先生撰郑莫祠门联为:“阐汉宋两朝学术,为西南百代儒宗”。

1942年,先生弥留之际,吩咐其子宗典将郑莫黎书画列于壁间,扶他观赏,然后手执《巢经巢诗钞》说:“我最服膺于郑先生,先生精研三礼,学宗汉宋、为黔中学术泰斗。自有郑先生以来,谈经学者,不能忘郑先生;谈小学训诂者,不能忘郑先生;谈史学者,不能忘郑先生,谈书法诗画者不能忘郑先生。”此为先生最后遗言,离世之际犹心心念念如是,有此学子,真郑氏父子之大幸也!

修《府志》 善书法

先生从来关心地方历史文化,留心地方山川、古刹、金石、古墓、木刻、桥梁及黔人笔记、每有所得,或存或抄或著,积累了大量地方历史文化资料。

民国三年(1914年)遵义人杨兆麟(光緒二十九年(1903)癸卯科进士一甲三名,遵义人称杨探花)等倡修府志,被时任县知事周恭寿聘为主纂,同修志者皆为遵义名流宿儒,包括恩贡乃康先生、安顺进士杨恩元,遵义进士吴国霖,举人黎汝怀、吴怀新、杨璨英等。

时值改府为县,行政区划改变,各县资料采访、资金筹集困难,加之政局不稳,兆麟等虽尽力而为,修志工作却步履维艰而时辍时作。民国十五年(1926年)周西成主政贵州,次年,已任省教育厅长的周恭寿、民政厅长杨干之再议此举,时杨兆麟已于7年前亡故,先生因学有渊源,熟悉地方史实及风土人情被聘为总纂。嗣后,遵义县长乔运亨于老城曹家旧宅设府志局,先生约集各地学者,整理兆麟原稿,经几个月的广收博采、钩沉发幽,共同努力,始奏初功。然后由先生送稿至贵阳审阅。到筑后,省志局派司炳奎、杨覃两先生参同审订。司因年老力衰难就此事,杨又事务繁忙,先生只得留在贵阳一边任教一边与杨共同审补增订志稿,其大部分工作皆由先生担负。

1929年,周西成战死,滇黔战事又起,先生仓促保护初稿回遵,先生于风云变幻之际、尽心竭力、朝夕从事,不辞辛劳,其编审补校等,几乎集于一身,最终得以完成全书。

直到民国二十六年(1937年),《续遵义府志》方刻印问世。这是民国时期贵州省唯一修成刊行的府志。全书35卷,29纲、九十余万言,将遵义道光二十二年(1842年)到宣统三年(1911年)间七十年的历史“朗如眉列、灿若鳞罗”。后人誉之:“士林比之郑、莫《府志》媲美前贤,后先辉映,其身价自在人间矣!”

由于笃信许、郑之学,先生主张治学“以文字入手,以读经为归”,认真批注《说文解字》《诗》《礼》等书,著成《读〈说文解字〉》《同名录》等。数十年间,其著作有《郑莫黎三先生事实征集》《平水旧闻》《近泉居杂记》《剑山庐杂话》《遇徐特立先生记事》《赵乃康诗文集》等。这些作品为遵义风貌提供了生动的历史资料。

先生不仅精于文学,亦善书法,所写篆书、隶书及魏碑字体皆法度谨严,有大家风范。他毕生研习郑珍、莫友芝手迹,汲其笔法神韵。其行楷字仿东坡,肥厚隽永,作大字有六朝、北魏趣,似赵伪叔而质朴过之。方家曾以元代郝经的诗句“正笔篆玉藏李斯、出笔存锋兼汉隶”形容先生得书法之精髓。

由于先生平易谦和,求书者络绎不绝,不管求书人有无身份,不管是单条屏对、扇面斗方,他均有求必应。如今在西坪及遵义各地,尚存有先生为人书写的不少条屏匾额等。

德望崇高

先生德行敦厚,学识深宏,深受时人敬重,除本埠乡里视为典范外,远人亦礼敬有加。抗战期间,浙江大学、陆军大学、大夏大学、国史馆迁遵,名流宿学相与往还:如竺可桢、丰子恺、王焕镳、梁园东、欧元怀、张聿生等均为先生座上之宾。遵义专员刘千俊尊之为师,时相问候。抗战名将、国民革命军第九军军长郝梦龄驻遵期间执弟子礼,专车接送先生为该部军官讲授《论语》。

民国三十一年(1942年),先生辞世,享年73岁。

先生逝世,丧礼隆重而俭朴,地方政要、士绅名流、各校师生代表络绎于途,挽联祭幛满布于堂,其中贵州省主席吴鼎昌挽联为:

学术继先贤,与拙尊屈庐相接,独任仔肩,郡志续成资政教;

仪型留梓里,广洨长师农所传,以承嗣响,宏编刊布念勤劳。

先生的送葬队伍蔚为壮观,大部分为各校师生,以当年本城人口之少,亦蜿蜒曲折达数里,从盘安门(今新华桥东端白沙路口)一直排到新城文庙(今万里路丰乐小学)处。

先生逝世后,老友丰子恺为其作墓地图;学生傅道新为寄缅怀之情修建“赵楼”,以先生遗著翰墨储于其中;贵州文化名人、先生之弟子陈福桐、杨祖恺为之撰《赵乃康先生行述》,刻碑泐石于墓侧。

古人对高洁者有言:“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”,真乃康先生之谓也!