边疆民族地区构建民族互嵌型社区的现实基础与路径选择

2017-11-21徐俊六

徐俊六

边疆民族地区构建民族互嵌型社区的现实基础与路径选择

徐俊六

构建民族互嵌型社区,是新时期新常态下中共中央提出的正确有效处理民族关系的新举措,是对传统民族社区关系的进一步整合与提升。边疆民族地区是中国少数民族的主要聚居区,幅员辽阔、民族众多、与多国接壤、地形地域复杂、混居与杂居是这一区域主要的居住形态。目前中国边疆面临多种威胁与挑战,如暴恐袭击、民族分裂、境外极端宗教势力渗透、偷渡与毒品走私等,因此维护边疆民族地区的和谐与稳定意义十分重大。而如何在国境线边沿的多民族聚居区构建民族互嵌型社区,这是关系到中国整体安全的大局,需要国家的顶层设计与地方社会的统筹安排,是一项复杂的系统工程,只有站在国家战略与民族和谐发展的高度整合多民族社区,运用整体“互嵌”的方式构建新型的多民族社区,才能进一步为中国多民族国家建设与边疆民族地区的团结与稳固提供强有力的保障。

边疆民族地区;民族互嵌型社区;现实基础;路径

一、问题的提出

中国陆地疆域辽阔、民族众多,而广大的边疆地区则是多种少数民族主要的聚集区域。在历史发展的征程与民族融合的过程中,中国的边疆地区逐渐形成多民族混居模式,各民族过着杂居聚集的生活。多民族混居是中国边疆民族地区常见的民族生态,民族生态和谐在民族国家统一、现代化建设与巩固民族国家边疆稳定等方面承担着十分重要的战略意义。在新时期新常态下,中国边疆面临多种威胁与挑战,如暴恐袭击、民族分裂、境外极端宗教势力渗透、偷渡与毒品走私等。因此,为了维护中国国家利益,维护中国边疆的稳定与发展,首先需要保障边疆民族地区的安定与团结,这是关系到中华民族整体安全的大局。

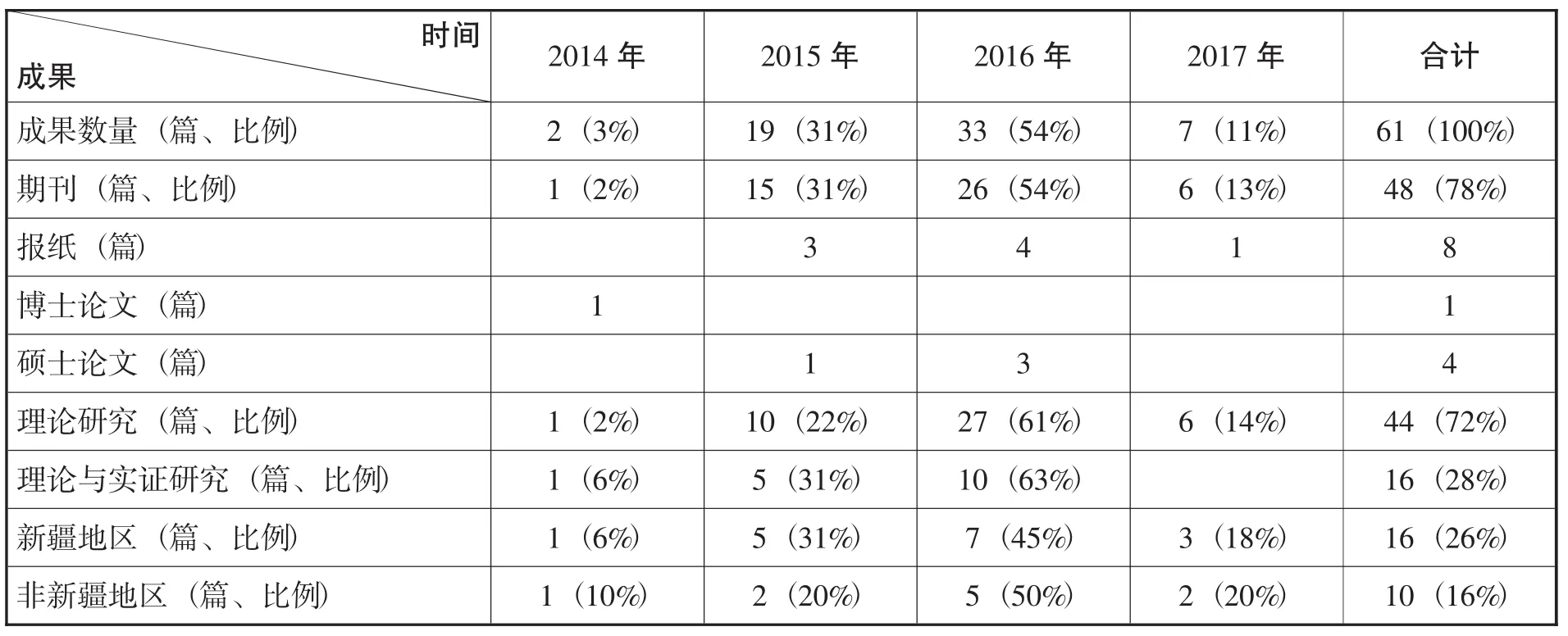

2014年5月26日,中共中央政治局在新疆召开新疆社会稳定与长治久安的工作会议,在此次会议上提出“推动建立各民族相互嵌入的社会结构和社区环境,促进各民族交往交流交融,巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系”[1]。从此,“民族互嵌型社区”就出现在大众视野。这条措施虽是针对当时新疆地区出现的边疆稳固问题与民族关系问题而提出 ,但其后来已作为处理民族关系的惯常举措进行宣传、推广、构建与执行,同时亦在民族问题研究与民族关系研究的学术界形成了一定规模的研讨,有了不菲的研究成果。通过查阅相关文献,从2014年5月“民族互嵌型社区”概念的提出,至今刊发的研究成果一共有61项,具体情况如下表:

“民族互嵌型社区”相关研究成果统计

从上表统计数据可知,“民族互嵌型社区”的相关研究已有不少成果,形成了一定的研究规模。但目前的研究主要集中在对“民族互嵌型社区”理论层面的阐释与分析,实证性研究成果相对较少;研究对象较为集中在新疆地区,涉及其他地区的研究偏少;从国家宏观民族战略与边疆民族地区建设上看,以上研究还显得十分单薄,大部分研究还仅仅停留在城市地区民族社区的狭窄问题上,对其他地区特别是边疆民族地区的社会问题与民族问题几乎还没有涉及,更没有针对边疆民族地区民族社区的现实问题给予有效关注。因此,目前对“民族互嵌型社区”的研究还处于初始阶段,其研究的深度、宽度、高度与广度还有待提高和升华,只有站在国家战略与民族和谐发展的高度整合多民族社区,运用整体“互嵌”的理念与方式构建新型的多民族社区,才能进一步为中国多民族国家建设和边疆民族团结与稳固提供强有力的保障。

二、民族社区

社区是一个社会学概念,是在一定的地域范围内,由于政治、经济、生活、生产、习俗等关系而把人们聚居生活在一起的社会活动区域,生活性、建筑格局与意义空间是其主要属性。社区概念最早由德国社会学家斐迪南·滕尼斯在其著作《社区与社会》中提出,本意是人们生活的共同体。他认为,“社区是一种建立在亲密的,不分你我的私人关系基础上的社会共同体。”[2]43斐氏的社区概念十分宽广,没有一个限定或明晰的标识对象,因此对于有明确的一定范围内的社区研究对象时,这是一个不太好掌控的概念,特别是应用于中国社区的研究时,其对应关系往往不一致。为了解决这个问题,费孝通在引进西方语境下的社区概念时就给予了一定的限定,他将社区定义为:“社区是若干社会群体或社会组织聚集在某一地域里形成一个在生活上相互关联的大集体。”[3]133费孝通的社区概念相对斐氏的较为清晰,明确社区的主体是社会群体或社会组织,是因相互联系而在一定地域组成的集体,因而,社区具有地域性、生活性、联系性与空间性特征。

民族社区,顾名思义,就是由民族成员在一定的区域因某种关系而聚集的社会区域,突出的是民族性特征。高永久认为民族社区是“以少数民族社会成员为构成主体,以民族社会成员的共同地缘和紧密的日常生活为基础的民族区域性社会,是一个兼具社会性和民族性的社会共同体”[4]。这是以汉族成员社区为参照而定义的民族社区。其实民族社区可以是由单一民族成员组成的社区,也可以是由多民族成员组成的社区。在中国,随着民族成员交往交流交融的增多,多民族成员组成的民族社区将会越来越多。中国边疆民族地区,由于地理位置特殊,民族社区又有其特殊性,民族社区类型相当复杂,既有国内单一民族组成的社区,又有多民族成员组成的社区;既有跨境民族组成的社区,又有跨境民族与其他民族组成的社区;既有城镇民族社区,又有大量的农村社区,等等。中国边疆民族地区的民族社区主要集中在西南边疆地区、西北边疆地区与东北边疆地区,如地处中国西南边疆地区云南的德宏、西双版纳、临沧与文山等地。中国边疆民族地区的民族社区,因各种历史的或是社会的原因形成,有其约定俗成的生活生产、人际交往、民族风俗等内容,对待不同的民族社区应有所区分。

三、民族互嵌型社区

民族社区广泛分布于中国的各个区域,而在边疆民族地区其聚集度更高。在新常态下,中国边疆民族地区面临复杂的国内国际形势,边疆稳固存在极大的威胁,民族社区经济发展与民族团结也同样面临严峻挑战。为了维护边疆稳定与民族团结,保证中国经济建设的健康发展,中共中央依据当前的新形势制定了处理民族关系的新举措,即构建民族互嵌型社区,这是中国最高领导层的顶层设计,为新环境下有效处理民族关系问题指出了工作路径。

民族互嵌型社区是在民族社区的基础上构建崭新的民族关系,从而达到“促进各民族交往交流交融,巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系”。那什么是民族互嵌型社区?其内涵与主要特征又是什么?与一般的民族社区有什么区别?这是需要探讨和明确的问题。关于民族互嵌型社区的讨论,学术界已有了一定的共识,其中主要以新疆师范大学学报(哲学社会科学版)为主要阵地,其在2015年专门对“民族互嵌型社区”开辟专栏,连续开展了3期学术讨论。在这3期的讨论中,初步达成了民族互嵌型社区的相关理论构架,主要的代表学者有杨鹍飞[5]、郝亚明[6]、曹爱军[7]、闫丽娟[8]等。他们把民族互嵌型社区界定为:“由两个以上(包括两个) 民族共同居住并形成空间相错的同一区域内的共同体,在这一共同体中,由不同民族成员之间形成自由交往交流并相互包容的关系。”[9]民族互嵌型社区的特征是:“混居是形式要素,互动是行为要素,交融是实质要素,三者不可或缺。”[7]民族互嵌型社区不是一般的民族社区,是民族社区的高度提升与深度内化,是在混居比例、互动态度与交融程度上的恰到好处,是信息共享、机会均等、利益共沾的和合的民族平等、民族和睦、民族团结的生态局面,是高度和谐的多民族聚居区。民族互嵌型社区是新形势下国家处理民族关系的又一重大举措,所以,要促进新型的民族社区的构建,并使其成为民族国家建设新的标杆,为中华民族的全面复兴贡献新良策。当然,民族互嵌型社区的形成需要各民族成员同心同德、齐心协力,需要边疆民族地区不断释放改革活力,优化整合各项政策资源,站在民族国家的高度,不断汇集中华民族共同体理念,建立民族认同之上的国家认同与中华民族认同,逐步构建中华民族多元一体新格局。

四、边疆民族地区构建民族互嵌型社区的现实基础

中国是一个多民族国家。中华人民共和国成立后,党和国家广泛实施各民族共同发展共同繁荣的民族政策,在边疆民族地区实行更为符合当地民族传统的区域政策。经过几十年的努力与建设,现今中国边疆民族地区与内地一道逐步融入国家整体建设的轨道,虽在某些地区某些时期还存在或长期存在不稳定事件的发生的问题,但从整体上看,中国的边疆民族地区始终维持在总体稳定的态势,这为新时期建设新型的民族关系即构建民族互嵌型社区提供了坚实基础。

(一)边疆民族地区局势的稳固与经济社会的发展

中国边疆幅员辽阔,除海疆外,陆路边疆地区主要聚居的是中国的各少数民族,从大区位视野看,主要分为东北边疆民族地区、西北边疆民族地区与西南边疆民族地区。东北边疆民族地区紧邻朝鲜与俄罗斯,主要生活着朝鲜族、鄂温克族、赫哲族、满族、俄罗斯族、鄂伦春族等民族,而朝鲜族、赫哲族、鄂温克族、鄂伦春族、俄罗斯族为跨境民族。西北边疆民族地区与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦为邻,主要生活着蒙古族、回族、维吾尔族、哈萨克族、东乡族、柯尔克孜族 、土族 、达斡尔族 、撒拉族、锡伯族、塔吉克族、乌孜别克族、保安族、裕固族、塔塔尔族等民族,其中哈萨克族、维吾尔族、塔塔尔族、柯尔克孜族、塔吉克族、乌孜别克族等为跨境民族。西南边疆民族地区与印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南接壤,生活着藏族、门巴族、珞巴族、傣族、彝族、哈尼族、景颇族、傈僳族、拉祜族、佤族、德昂族、怒族、布朗族、独龙族、阿昌族、壮族、布依族、苗族、瑶族、京族等民族,其中大部分属于跨境民族。中国一直秉持睦邻友好积极的外交政策,与各国维持互利互惠的交往原则,特别是和周边接壤的国家均建立良好的外交关系,这为中国边疆地区的稳固奠定了国际基础。在与邻国交往交流的过程中,由于历史与传统的原因,跨境民族之间的互动关系最为频繁,同根同源的民族交往虽属不同国界,但也会增加彼此之间的信任,为正确妥当处理国界问题提供民间交流的渠道与方式,可以有效缓解边境周边彼此紧张的氛围。

中国三大边疆民族地区民族众多,人口分布较广,大多是跨境民族,长期保持与境外交往的传统,在社会发展的进程中,逐渐形成单一民族社区、多民族杂居与混居社区、大量农村民族社区与新型城镇民族社区并列的多种民族社区类型。新时期以前,边疆民族地区由于地理位置特性、交通闭塞、政策落实不充分、民族成员复杂、文化科技水平不高以及境外影响等因素造成这一地区经济发展水平长期落后,毒品泛滥、宗教极端势力与民族分离势力活动猖獗,经常发生民族矛盾与领土冲突事件,造成边疆地区动荡不安。新时期以来,中国政府十分重视边疆民族地区的局势与边民的生活生存状态,通过赋予边疆民族地区各种优惠政策与特殊机制,大量资金、技术与人才的对口支持与帮扶,特别是在现阶段已经实施或正在实施的西部大开发战略、东北振兴经济发展、一带一路建设、新农村建设以及对口帮扶等措施,经过几十年的发展,当下中国边疆民族地区的面貌发生了翻天覆地的变化,很多边疆民族地区已不再是国家贫困落后地区与动乱地区,而是国家对外经济贸易的重要出口与通道,走在了民族国家建设的前沿,边疆民族地区的人们也在共享经济建设与发展带来的红利。虽在某些地区某些时段发生暴恐、民族分裂、境外宗教渗透等事件,但很快被国家力量所控制或消灭,边疆民族地区的整体安定局势始终是主流。民族成员生活的安定、经济的发展与对外贸易的发达是边疆民族地区整体稳固的象征,为国家在边疆民族地区构建民族互嵌型社区奠定坚实的社会基础。

(二)民族平等、民族团结与民族区域自治制度的有效实施与完善

中华人民共和国成立后,中国废除了以往一切不平等的民族制度,逐步建立民族平等、民族团结的新型民族政策,其中以民族区域自治制度为标志的新型民族制度的创建为各民族平等交往交流交融奠定了制度与法律保障。中国的民族区域自治包括民族自治区、民族自治州、民族自治县等,与其他非民族自治区的行政区划相对应。中国在各少数民族聚居区实行民族区域自治制度,在中国边疆民族地区民族自治区域分布更为广泛。以地处中国西南边疆的云南省为例,云南省共有8个民族自治州、29个民族自治县、124个民族乡,而与他国接壤的就有25个县。各少数民族聚居区成为中国边疆民族地区的主要组成部分,各民族成员也成为维护边疆稳定重要的力量来源。

在中国近现代史上,边疆各民族为了维护国家的主权与领土完整,与外来侵略势力展开了各种各样不屈不挠的斗争,在中国边疆民族发展史上留下了光辉灿烂的一页。如,清末民初,傣族土司刀仁安带领傣族人民与英国侵略者进行英勇斗争的事迹、景颇族民族英雄早乐东带领景颇族人们抗击日本侵略军的事迹等。为了国家边疆安定与民族发展,各少数民族在与侵略势力的斗争中付出了重大牺牲,这是实施民族平等、民族团结政策的历史基础。中华人民共和国建立后,边疆各少数民族成员与汉族人民一起融入多民族国家建设的潮流中,为国家的经济发展与边疆的开放开发做出了重大贡献,这是实施民族区域自治制度的现实基础。

民族平等、民族团结的民族政策为最广泛最大程度地团结各民族成员提供了前提条件,民族区域自治制度的建立与实施为各少数民族聚居区因地制宜地进行经济建设与社会发展赋予了法律保证,也为维护各民族成员的自身利益提供了制度规范。民族政策与民族制度的广泛实施与不断完善,为在中国边疆民族地区构建民族互嵌型社区提供了良好的宏观社会环境。民族互嵌型社区的构建不仅依靠政府进行社区空间的建设,更为重要的是,首先应该具有一个良好的稳定的边疆环境与和谐的民族生态,这是构建民族互嵌型社区的先决条件,若没有一个相对稳固的边疆民族环境,民族互嵌型社区的构建将是一句空话,即使建设了一个建筑空间的民族互嵌型社区,那样的社区只会是有壳无肉、有空间无意义、有民族无互嵌。

(三)边境与边民优惠政策的落实和边民自身的优越感

中国边疆民族地区除了实施民族平等、民族团结政策与民族区域自治制度外,国家针对边境地区的现实状况也在实施各种边境边民优惠政策,确保中国边疆地区与内地一道融入民族国家建设与发展的整体构架中。中国的边疆民族地区是离国境线最近的地区,是国家稳定与发展的第一道屏障。为了维护边境的稳定与安全,中国政府根据边疆地区的现实状况实行了一系列有别于内地的政策与措施,包括边境地区优惠政策与边民优惠政策,实施这些政策与措施的目的是鼓励和支持边疆地区的经济发展,提高人们的生活水平。特别是近年来国家支持的力度越来越大,边疆民族地区的经济发展越来越快,边民的生活水平也越来越高,与邻国相比,边民自身的优越感越来越强,这为边疆地区的稳固奠定了基础,同时也为国家在边疆民族地区构建民族互嵌型社区提供了良好的社会经济环境。

2015年国务院印发了《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》 (国发〔2015〕72号),这是近年来从国家层面积极鼓励与支持边疆民族地区发展力度最大的边境边民优惠政策。《意见》重点强调:“重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区等沿边重点地区是我国深化与周边国家和地区合作的重要平台,是沿边地区经济社会发展的重要支撑,是确保边境和国土安全的重要屏障,正在成为实施‘一带一路’战略的先手棋和排头兵,在全国改革发展大局中具有十分重要的地位。”[10]在中国边境地区,已经建立5个重点开发开放试验区,包括广西东兴重点开发开放试验区、云南勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、瑞丽重点开发开放试验区、内蒙古二连浩特重点开发开放试验区、满洲里重点开发开放试验区,72个沿边国家级口岸(含11个铁路口岸、61个公路口岸)、28个边境城市、17个边境经济合作区和1个跨境经济合作区。中国政府在边境地区设立开发开放实验区、国家级口岸、边境城市、经济合作区与跨境经济合作区,是从国家战略的高度为边疆民族地区专门“量身制定”的优先发展政策,是国家的顶层设计,目的是为了较快促进中国边境地区经济发展与各族人民生活水平的提高,确保边疆民族地区的稳定。经过几年的实践,中国边境地区与以往相比,社会经济得到了整体发展,各民族成员的生活水平也有了大幅度提高,很多边境贸易城市已经走到了民族国家建设的前沿,正在成为中国最具活力与发展力的新兴边贸区。目前中国的很多边境地区与边境城镇已经成为周边邻国人们向往的地方,边民的优越感相对较强,这对有效推动中国边疆民族地区整体社会建构具有十分重要的意义。边境贸易优惠政策与边民互市优惠政策的落实,较快较好地促进了边疆地区社会经济发展与边民生活水平改善,正在逐步实现兴边富民与稳边安民的战略目的,为国家在边疆民族地区构建民族互嵌型社区奠定了坚实的经济基础。

五、边疆民族地区构建民族互嵌型社区的路径选择

中国边疆民族地区稳固的边境形势为构建民族互嵌型社区奠定坚实的社会环境,民族政策与民族制度的实施与完善为构建民族互嵌型社区提供良好的宏观社会环境,边境优先发展、边民优惠政策以及边民强有力的优越感为构建民族互嵌型社区提供了坚实的经济基础。边疆民族地区有了前期的基础与积淀,如何在边疆民族地区构建民族互嵌型社区,以及选择什么样的路径成为各建设者必须面对的首要问题。根据中国多民族国家建设的需要与边疆民族地区发展的实际,可从中华民族认同、中华文化认同与边境经济社会协同发展三方面着手,共同开拓构建民族互嵌型社区渠道。

(一)边民中华民族认同:重构中华民族多元一体新格局、重塑中华民族命运共同体

边疆民族地区民族互嵌型社区的构建需要边疆各民族成员的共同参与,而在建设的过程中,边民心态与民族心理是影响推动进程与构建质量的关键因素。为了民族互嵌型社区建设的有效推进,必须把边疆各民族成员的意识统一整合到国家民族认同的高度,在新形势下,努力重构中华民族多元一体新格局,重塑中华民族命运共同体。

中国是一个统一的多民族国家,在中华民族历史的发展中,各民族均是国家的主人,各民族成员均为国家的稳定、发展与融合做出过重要贡献,很多民族从历史上追溯具有同根同源的关系,这是多民族融合与国家认同的根本属性。民族发展与国家昌盛是各民族成员的共同心愿,这是形成中华民族多元一体新格局与中华民族命运共同体的民族心理基石。费孝通先生这样解释中华民族多元一体格局:“多元是指各兄弟民族各有其起源、形成、发展的历史、文化、社会也各具特点而区别于其他民族;一体是指各民族的发展相互关联,相互补充,相互依存,与整体有不可分割的内在联系和共同的民族利益。”[11]费先生从中华民族的历史起源、空间结构、发展形态、民族特点、民族涵化与民族共同性等方面分析与研究中华民族的整体格局是多元的更是一体的,指明了中国多民族国家在历史发展的进程中同呼吸共命运,在不断的民族融合中逐渐形成中华民族大家庭。中国边疆民族地区的各民族成员由于历史或社会变化的原因,一直存在边民心态与少数民族心理,认为地处边疆远离国家中心,在政治、经济与文化上始终处于落后状态,有民族不自信的精神表现,这是制约构建民族互嵌型社区的因素。因此,在边疆民族地区构建民族互嵌型社区的过程中需要不断促进各民族成员之间的交流交往与交融,增进各民族之间的情感,建立相互信任与相互认同,而达成上述目的的路径之一就是各民族成员之间共同参与民族社区事务管理。“民族互嵌式社区,就是要攻克各种制约因素,让社区内的各民族成员通过参与社区公共事务,不断增强彼此的交流和了解,逐渐培养对社区的认同感和归属感,最终实现各民族的交往交流交融。”[12]社区认同与归属,是构建民族互嵌型社区的第一步,需要从中华民族多元一体、中华民族命运共同体的整体格局出发,整合社区,把社区意识与民族意识上升为国家意识,不断增强中华民族认同感,从而自信自觉地投入到中国多民族国家建设的进程中。“建立各民族相互嵌入的命运共同体,是因为中华民族命运共同体是在利益共同体和情感共同体基础上的升华和飞跃。”[13]边疆民族地区构建民族互嵌型社区是新时期新常态下处理新型民族关系的需要,是社区建设、民族区域建设与国家建设的结合,也是中国多民族国家建设的需要。因此,用国家意识整合各民族意识,建构中华民族多元一体新格局与命运共同体,既对推动民族互嵌型社区的建设具有重要作用,也对边疆民族地区的稳定与发展具有重要意义。

(二)边民中华文化认同:弘扬中华民族优秀传统文化、提高文化的整合力与凝聚力

边疆民族地区民族互嵌型社区的建设除了重构与重塑国家民族认同的统一意识外,还需要从中华文化认同上下功夫。边疆民族地区是中国各少数民族主要的聚居地,各民族大多形成杂居、混居形态,各民族成员在日常生活生产中,接触与交流最多的是各区域各民族的民族文化,这也推动着民族文化的融合、变迁乃至涵化,形成民族文化的多元化,这是多民族聚居区在文化形态上的突出表现,同时也表征中华文化的多样性。中华文化是汉族文化与各少数民族文化的融合体,中华民族优秀传统文化是汉族优秀传统文化与各少数民族优秀传统文化的结合,中华民族多元一体新格局与中华民族命运共同体的形成需要中华民族优秀传统文化的整合力与凝聚力,边疆民族地区民族互嵌型社区的构建同样需要边民对中华文化的认同。民族文化交流与融合推动民族文化的认同,民族文化认同是民族社区认同的基础,中华民族文化认同是构建民族互嵌型社区的情感基础。

中国有56个民族,每个民族都创造了光辉灿烂的民族文化,优秀的民族传统文化至今还在保留与传承。每一种民族文化都是民族成员集体智慧的结晶,彰显的是民族精神与民族风貌;中华民族传统文化,也是中华民族的内核,是中华民族精神的集中体现。中国是一个多民族国家,各民族都有各自的发展史,这构成了中华民族的多元化,也是中华文化的多样性,各民族在长期的交往交流交融中,逐渐形成你中有我、我中有你的紧密关系。目前的民族文化中几乎没有单一的文化体系与内容,一种民族文化一定有其他民族文化的渗入,中华民族文化是各民族文化的结合体。边疆民族地区民族互嵌型社区的建设首先应该是文化的构建,只有民族文化认同,才能有中华民族文化认同,进而才有国家民族认同,中华民族传统文化的整合力与凝聚力才会显现出来,也才能更好地为构建民族互嵌型社区贡献文化的精神力量。“民族互嵌型社会是现代国家的普遍特征、文化交融是民族互嵌型社会的内生动力。”[14]文化交融的“内生动力”是在民族成员承认他者民族文化的相对独立性,即在民族文化认同的基础上,才能释放民族文化熏陶、整合与凝聚的力量。在边疆民族地区构建民族互嵌型社区的过程中,需要营造一个良好的文化氛围,允许各民族传统文化与艺术样式在社区范围内存在,以及与之相关的活动,如民族传统节日的举行、民族语言的使用、民族文字的书写、民族艺术的表演、民族传统习俗的传承,等等,不但允许文化形态的存在,而且需要鼓励支持民族成员积极主动参与到其他民族成员的活动当中去,这样才能增进了解,加深民族感情,从而获得相互的信任,不断推进民族文化认同与民族认同。“当代民族互嵌格局的纵深发展,决定了我国政府必须调适民族事务的治理逻辑,应该不断推动民族流动人员的社会经济融入和文化心理融合,培养他们养成理性而稳定的异域认同与他者认同。”[15]只有当自身的语言文字、生活习俗与文化心理等得到其他民族成员的认可时,才会逐渐有异域认同与他者认同。在他者认同、异域认同的基础上,民族文化认同才会形成,进而才会形成民族认同,在国家民族意识的统一整合下,才有可能实现中华民族文化认同,有了中华民族文化认同的前提与基础,必将进一步顺利推进民族互嵌型社区的构建进程。

(三)边疆经济社会协同发展:推动中国多民族国家建设、实现中华民族整体复兴

在边疆民族地区构建民族互嵌型社区,不只是各民族成员的互嵌,也是各民族文化的互嵌,更是各民族成员间经济的互嵌。民族互嵌型社区的构建,不是仅仅停留在某些城镇民族社区,还包括广大的农村民族社区,以及即将建设的民族新社区。边疆民族地区民族社区的构建,因其范围广泛、民族成员众多、社区类型复杂,在民族认同意识、国家认同意识与文化认同意识的基础上,必须依靠各民族成员经济的互嵌,即各民族成员共同参与边疆民族地区社会经济建设,从而共享社会经济发展带来的红利,促进边疆各族人民生活水平的提高,保障民族成员在政治、经济、文化、教育、发展等方面的利益,只有这样才能从根本上最大限度地团结边疆民族地区各界群众达成共识,并参与民族互嵌型社区的构建。

边疆民族地区民族互嵌型社区的构建既要从边疆民族地区的整体社会结构入手,也要从边疆民族地区的社会经济方面着手,社会构建与经济建设合力才能行之有效地实施民族互嵌型社区的各项工作。民族互嵌型社区的构建,首先应是社区内部的建设。对于传统的民族社区,在社区原有关联的基础上,应增加民族成员之间广泛而深入的互动,使社区人们的关系更加紧密,形成相互沟通、相互认识、相互了解、互帮互助的睦邻友好的人际关系。民族社区应实行开放式管理,让社区成员主动参与到社区的管理与建设中,使人们成为社区真正的主人。2014年,习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上指出:“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,像石榴籽那样紧紧抱在一起。”[16]对于即将建成的民族社区,在社区各民族成员的入住比例上可以适当分配,恰当的入住比例可以在一定程度上减少与规避某些民族问题或社区矛盾,以达到保障社区整体和谐的目的。社区民族成员的入住比例可以根据当地民族地区的传统与实际进行分配,也可以参照国外小区建设中的模式,如新加坡模式。新加坡政府规定,对多族群聚居地的小区实行比例入住模式,即此区域内的主要族群与其他族群的比例为7∶3,这是新加坡实行多年的小区入住模式,效果明显,有一定的借鉴性。也可以参考国内某些社区的“28定律”:“就是在新建社区,汉族业主超过80%,那么这个小区剩余的不到20% 就很少有少数民族民众来购买;若少数民族业主超过80%,剩余房源就很少有汉族人来购买。这两种情况一旦出现,这个小区会逐渐演变为单一民族社区。在老社区,汉族和少数民族住户保持2∶8或者8∶2的比例,这个社区就相对比较稳定,很少出现民族纠纷或冲突,民族关系和谐。”[17]特别是国务院于2015年印发《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》后,中国边疆民族地区得到国家大力支持,这些年又经过城镇化建设、新农村建设以及国家扶贫攻坚计划等重大措施的推进,边疆民族地区的社区建设也在如火如荼,很多偏远山区的民族村寨直接整村甚至整乡搬迁到其他地区安居落户,这就很难避免形成多民族杂居与混居的新格局,所以,在社区建设与居民入住的过程中,需要十分慎重考虑多民族居住的比例问题。

构建民族互嵌型社区,不仅需要社区内部的和谐,还必须保障社区周边环境的和谐。新型民族社区的构建是多社会系统与多社会体系共同协调共建的过程。虽然近年来中国边疆民族地区总体处于稳定发展的状态,但也存在各种各样威胁到边境安全与和谐发展的问题,如由于边境市场的开放开发,各种越界和偷渡事件时有发生,吸毒贩毒在某些地区还比较严重,民族分离势力与极端宗教势力在一些地区还比较猖獗。边疆民族社区距离国境线较近,很容易受到这些破坏势力的冲击,因此在原有国家力量打击的基础上,还必须把以上恶势力消除在远离民族社区的地方,更好地构建民族互嵌型社区,创建安定和平的社会环境。同时,在社会安定的前提下,积极鼓励支持边民参与边疆社会经济建设事务,保障边民生存与生活的权利,在经济利益分配、就业培训、接受教育等方面给予适当倾斜,以较快的速度促进边疆民族地区经济发展和边民生活水平改善,与内地一道共同融入中国多民族国家建设进程中,最终实现中华民族的整体复兴。边疆民族地区社会环境的稳定与安全、边疆经济的发展与边民生活水平的提高是构建民族互嵌型社区的根本保障。

六、结 论

民族互嵌型社区的构建是中共中央针对当时新疆境内出现的民族分裂与恐怖袭击事件严重威胁新疆社会稳定与新疆各族群众的生命财产安全而提出的在新形势下正确合理处理民族社会问题的新举措,也是重构新型民族关系的新方式新途径。民族互嵌型社区的建设主要涵盖多民族聚居区,包括城市民族社区与农村民族社区,既包括内地民族社区,也包括边疆民族社区。而中国边疆民族地区是各少数民族主要的聚居地,人口众多,民族地域广大,特别是大多数边疆民族社区广泛分布于国境线边沿,因此维护边疆民族地区民族社区的和谐与稳定,也就是维护边疆民族地区的稳固。边疆地区的安定与团结将为中国多民族国家建设与中华民族全面复兴提供和平的社会发展环境,意义十分重大。

中国边疆民族地区幅员辽阔,民族众多,与多国接壤,地形地域复杂,如何在国境线边沿的多民族聚居区构建民族互嵌型社区,这是关系到国家整体安全的大局,需要国家的顶层设计与地方社会的统筹安排,是一项复杂的系统工程。对于民族互嵌型社区的构建,应在国家宏观战略的前提下,分步骤、分阶段、分环节、分区域地进行,不是所有的边疆民族地区均可以构建民族互嵌型社区,只有在那些各方面条件适宜与成熟的环境下才能实施;当然,对于不同的边疆民族社区的构建,也不能只有一个模式一个路径,应在政策、措施与社会调节等方面有所区别,分别应对,尽量与边疆民族地区的社会结构与民族传统相契合。

多年以来,中国在边疆民族地区实行民族平等、民族团结的民族政策与民族区域自治制度,以及边疆民族地区优先发展与边民的优惠政策,特别是2015年国务院提出《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》后,中国边疆民族地区得到了前所未有的发展良机。经过这几年的发展,这些地区的整体面貌已经发生了翻天覆地的变化,边疆地区的经济得到了快速发展,边民生活水平也有了大幅度提高,边疆民族地区的整体社会状况比较安定,这为国家在边疆民族地区构建民族互嵌型社区提供了良好的社会宏观环境和坚实的社会基础。在边疆民族地区构建民族互嵌型社区,有边境因素、民族关系因素、地域限制因素、社区整治因素以及其他社会因素的阻碍与制约,如何打破这些因素的制约成为构建民族互嵌型社区的主要环节。因此,从边疆民族地区的宏观形势与整体社会状况考虑,应努力促进边疆地区经济与社会的协调发展,积极大力整合边疆各民族意识,重构中华民族多元一体新格局与重塑中华民族命运共同体,逐渐形成民族认同、中华文化认同与中华民族认同的国家意识,提高民族整合与国家整合的凝聚力,共同致力于边疆民族地区民族互嵌型社区的构建,从而有效推动中国多民族国家建设,争取早日实现中华民族整体复兴的中国梦。

[1]中共中央政治局.推动建立各民族相互嵌入社会结构[N/OL].(2014-05-26)[2017-04-21].http://news.Xinhuanet.com/politics/2014-05/26/c_1110866377.htm.

[2][德]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].林荣远,译.北京:北京大学出版社,2010.

[3]费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2004.

[4]高永久,朱军.试析民族社区的内涵[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2010(1).

[5]杨鹍飞.民族互嵌型社区建设的特征及定位[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(4).

[6]郝亚明.民族互嵌型社区社会结构和社区环境的理论分析[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(4).

[7]曹爱军.民族互嵌型社区的功能目标和行动逻辑[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

[8]闫丽娟,孔庆龙.民族互嵌型社区建构的理论与现实基础[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

[9]杨鹍飞.民族互嵌型社区:含义、分类与研究展望[J].广西民族研究,2014(5).

[10]国务院.关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见[EB/OL].(2016-01-12)[2017-04-21].http://www.gov.cn/zhengce/2016-01/12/content_5032274.htm.

[11]费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,2003.

[12]马晓玲.关于城市“民族互嵌式”社区的内涵思考[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016(1).

[13]刘成.民族互嵌理论新思考[J].广西民族研究,2015(6).

[14]胡小武.民族互嵌型社会的动力结构及优化模式[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(5).

[15]张会龙.论我国民族互嵌格局的历史流变与当代建构[J].思想战线,2015(6).

[16]新华网.习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话[N/OL].(2014-05-30)[2017-04-21].http://www.xj.xinhuanet.com/zt/2014-05/30/c_1110932196.htm.

[17]杨鹍飞.边疆民族互嵌型社区建设的困境及对策研究——基于新疆乌鲁木齐、和田和喀什等地的调查分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2017(2).

〔责任编辑:黄仲盈〕

THE REALISTIC BASIS AND PATH CHOICE OF CONSTRUCTING THE NATIONAL MUTUAL EMBEDDED COMMUNITY IN THE FRONTIER MINORITY AREAS

Xu Junliu

The construction of the national mutual embedded community is a new measure proposed by the Central Committee of the Communist Party of China to deal with the ethnic relations correctly under the new normal situation in the new period;it is the further integration and promotion of the traditional ethnic community relations.The frontier minority areas with vast territory,a large number of national minorities,border with many countries,complex terrain are the main compact communities lived by Chinese minorities,the main living patterns are mix housing and live together.At present,Chinese frontier region faces a variety of threats and challenges,such as violent terrorist attacks,ethnic separatism,infiltration of extreme religious forces abroad,illegal entry or departure from China and drug smuggling,etc.,therefore,it is of great significance to maintain the harmony and stability of the frontier ethnic areas.How to construct the national mutual embedded community in multi-ethnic areas along the border line is a complex system engineering needs the top-level design of the country and the overall local social arrangements as it is related to the overall situation of China's security entirely.Only the construction of new types of multi-ethnic community by means of entire"mutual embedment" from the height of national strategy and harmonious national development can further provide a powerful guarantee for the construction of multi-ethnic state and the unity and stability of frontier ethnic areas in China.

frontier minority areas;national mutual embedded community;realistic basis;path

【作 者】徐俊六,云南师范大学文学院讲师,法学博士。昆明,650500

D633【文献识别码】A

1004-454X(2017)05-0016-009