紧密型行校企合作平台下电子类专业创新人才培养的探索

2017-11-15徐超齐攀邬志锋徐操喜

徐超+齐攀+邬志锋+徐操喜

摘 要:针对高职院校电子类专业创新人才培养过程中普遍存在的专业创新教育不接地气和校企协同育人“一头热”问题,广东交通职业技术学院通过构建“资源全方位协同、育人全过程参与、服务多层次推进”紧密型行校企合作平台,探索建立“一主一辅一隐”的专业创新教育体系,协同加强科技服务,提升教师技术实力,取得了良好实践效果。

关键词:创新人才;行校企合作;协同培养

作者简介:徐超(1973-),男,安徽泗县人,广东交通职业技术学院教授,研究方向为控制科学与技术教学与研究;齐攀(1982-),男,河北保定人,博士,广东交通职业技术学院副教授,研究方向为信号与信息处理;邬志锋(1985-),男,广东河源人,广东交通职业技术学院讲师,研究方向为电路与系统;徐操喜(1983-),男,安徽潜山人,广东交通职业技术学院讲师,研究方向为嵌入式技术与信号处理。

基金项目:全国交通运输职业教育教学指导委员会科研项目“基于职业能力测评的专业诊断指标体系研究”(编号:2017A03),主持人:齐攀;广东省教育厅广东省一流高职院校高水平建设专业项目“电子信息工程技术”(编号:2016gzpp050),主持人:徐超、齐攀;广东省教育厅广东省二类品牌建设专业项目“物联网应用技术”,主持人:徐超。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)24-0079-04

2015年国务院办公厅下发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号),明确要求将“双创”教育融入人才培养的全过程[1],培养创新人才,成为职业教育响应“大众创业、万众创新”这一时代召唤的重要要求和实践。高职院校电子类专业主要包括应用电子技术和电子信息工程技术等专业,具有技术性强、实践性强和技术更新换代快等特点,专业学生除了应掌握扎实的技术技能外,还应具备良好的创新精神、创新意识甚至创新能力,只有这样才能满足电子信息产业发展对人才的需求。然而,目前高职院校在创新人才培养的过程中仍普遍存在两个突出问题:一是专业创新教育内容空洞不接地气,学生创新能力没有明显提高;二是校企协同育人企业积极性不高,学校“一头热”现象普遍。导致上述问题的主要原因在于专业教师技术创新能力严重不足,教学资源陈旧,尚未形成系统的专业创新教育体系。

针对上述问题,广东交通职业技术学院(下文简称“广交院”)通过构建紧密型行校企合作平台,从三个方面进行了探索与尝试,即:1)促进行业、学校和企业在创新人才培养机制、创新教育体系构建与实施等方面的协同合作;2)让行业企业全程参与优质创新教育资源开发、现代学徒制培养、创新教育实践和教师创新能力提升等工作;3)在企业技术开发、员工培训、社会责任担当等方面开展多层次服务,实现多方协同培养电子类专业创新人才的目标。

一、协同培养电子类专业创新人才的实施路径

美国经济学家约瑟夫·熊彼特(J.A. Schumpeter)在《经济创新理论》(1912年)一書中提出,创新是“建立一种新的生产函数”,即“生产要素的重新组合”,把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中去,以实现对生产要素或生产条件的“新组合”[2]。高等教育机构是人才培养的基地,也是知识产生与技术创新的场所。我们认为,职业院校创新教育更多地表现为培养学生的知识转化能力和创造新知的能力,在职业院校教育的条件下,对促进这些能力提高的要求进行组合和优化,因此在以下方面进行了深入探索:

(一)创建省级工程中心,创新协同发展机制

广交院依托广东交通职教集团,校内协同轮机工程及电气自动化专业,校外协同行业协会、高校、科研院所及中兴通信公司等电子类龙头企业,共同建立了“利益共享、责任共担、责权明晰”的资源协同体,通过建立广东高校船舶自动化集成技术开发中心、校级交通信息工程技术中心和物联网创新科技发展平台,建立校行企创新协同发展的机制,同通过组建行校企合作理事会进行运作。协同体共同制定合作章程以及相应的考核、奖惩等管理制度,建立以任务为牵引、一师双岗、多元双选双聘的平台人员聘用方式,形成了以创新、质量和贡献为导向的平台人员评价、管理和考核机制。目前,这个专业行校企合作“朋友圈”核心成员数已达60多家。

(二)行校企协同开发优质教学资源

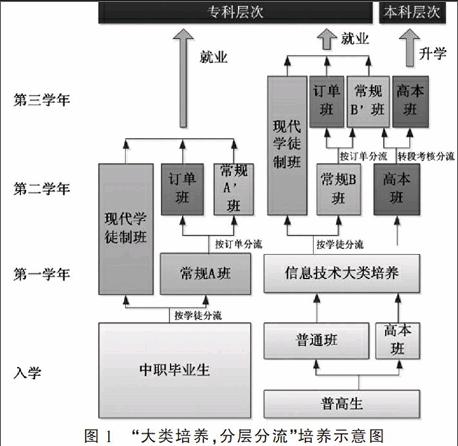

1.开展“大类培养,分层分流”的人才培养模式改革。根据专业人才培养目标和生源特点,广交院进行了“大类培养、分层分流”的人才培养模式改革。以电子信息工程技术专业为例,普高生第一学年按照信息技术大类培养,第二学年实行初步分流,开展现代学徒制班、常规班和高本班教学,第三学年实行进一步分流,按照现代学徒制班、订单班、常规班和高本班组织教学。中职毕业生第一学年实行现代学徒制班和常规班分流,第二学年开展现代学徒制班、订单班和常规班分流。毕业后高本班学生升学进入本科层次院校学习,其他班级学生按照专科毕业生层次就业(如图1所示)。“大类培养,分层分流”的人才培养模式,既照顾了不同学生的发展需求,也满足了企业多样化的人才需求。

2.协同开发和建设优质教学资源。为了服务高职电子类专业“创新性技术技能型人才”培养目标定位,广交院按照“全面深入市场调研、分析职业生涯发展路径—开展职业能力分析—明确专业定位和人才培养规格—重构课程体系—编制课程标准—课程资源建设、教学实施与评价”的思路,与广东省电子行业协会、国光电器股份公司、广东省电子职业技术学校等共同修订专业人才培养方案,在厘清人才培养目标的基础上,制定了基于专业核心能力“三二衔接”教学标准和课程标准,并作为广东省中高职衔接《应用电子技术专业中高职衔接教学标准和课程标准》使用。

鉴于电子信息行业技术发展更新快、校内课程内容陈旧的现状,广交院与广东省物联网行会及下属企业合作,共同开发了基于现代学徒制模式的职业能力测评资源库及数字化专业核心课程教学资源;与区域龙头企业国光电器公司合作开发了《现代电子制造技术》等订单班特色课程,并编写了相应的工学结合教材;将行业新技术、新工艺及新应用项目融入课程教学内容,建设了国家级通信技术专业教学资源库子项目——《移动网络规划和优化分析》课程,建成包括“专业标准子库、课程资源子库、实训资源子库、专业素材与工具子库、专业考证与竞赛子库、合作企业资源子库和专业特色子库”的共享型教学资源库,构建了面向电子信息从业人员的终身学习体系的公共平台,解决了传统教学内容陈旧的问题。开放的教学资源,满足了校内创新人才培养和社会人员知识更新自主学习的双重需要。endprint

通过校企协同,广交院建成了省级实训基地和大学生实践教学基地,集真实电子产品设计、开发、制造及技术服务为一体的“电子产品设计制造中心”。中心后被批准为省级师资培训基地和省级高职教育实训基地,在学生实践技能和创新能力培养方面做出了贡献。学校建立了60多家校外实习基地,其中重点建设的“国光大学生实践教学基地”和“马瑞利汽车电子大学生实践教学基地”被立项为省大学生校外实践教学基地,成为广州市高等院校电子类专业认知实习、顶岗实习、订单培养的实践基地,在培养学生的同时,还为兄弟院校培训双师型教师150多人。

(三)构建“一主一辅一隐”的专业创新教育体系

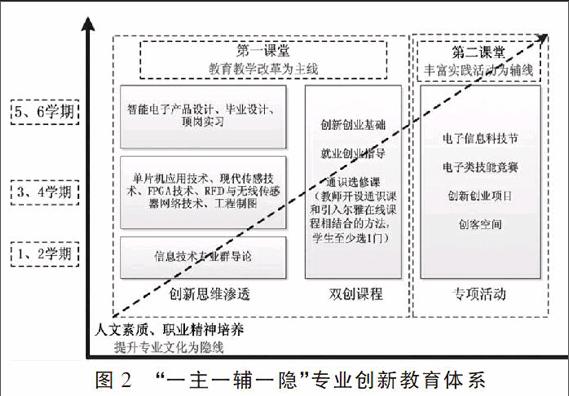

1.125工程构建“一主一辅一隐”专业创新教育体系。创新教育以创新精神和创新能力为基本价值取向,着重培养学生创新意识、创新观念和创新态度,在教育实践中主要表现为培养学生的知识转化能力和创造新知的能力[3]。根据创新教育规律和高职学生的特点,广交院提出了创新教育“125工程”,即培养100%学生具有创新精神、20%学生具有创新意识、5%学生具有创新能力,在专业群建立以“第一课堂教育教学改革为主线、第二课堂创新实践活动为辅线、提升专业文化为隐线”的创新教育体系,即“一主一辅一隐”专业创新教育体系(见图2)。在此,第一课堂开设《创新创业基础》和《就业创业教育》以及专业群技术导论、智能电子产品设计等渗透创新思维的课程;第二课堂指专业技能竞赛和创新创业项目训练,将电子技术工匠精神和人文素质培养等文化教育和创新教育融合,提升专业文化。

2.构建梯级式创新教育课程体系。按照专业教育与“双创”教育融合,专业文化与“双创”实践融合要求,专业群将创新精神和创业意识培养作为衡量人才培养质量的重要指标,细化专业(群)“双创”素质和能力要求,将“双创”能力培养融入课程体系和课程标准,构建了梯级式的创新教育课程体系,即:通过双创教育课和专业群创新教育课,培养100%的学生具有创新精神;通过由学校主导的技能竞赛、电子技术工作坊、电子创新协会等专业项目实践活动和企业主导的创业孵化、现代学徒培养等通用项目实践活动,培养20%的学生具有创新意识;通过省级以上技能竞赛、大学生创新项目训练及科技项目开发等,培养5%的学生具有创新能力。

3.搭建平台,开展多种创新实践活动。广交院建立省级船舶自动化集成技术开发中心,搭建了智能电子设计创新工程坊、交通信息工程技术应用中心、物联网创新发展平台、学校科技协会、大学生科协和电子研究协会等多种创新实践平台,全方位开放校内实训基地,建立课堂、实训室、科技平台和创新创业实践基地,加大课室和高水平一体化室的改造力度,推行小班教学和一体化教学,扩大学生参与创新体验活动的覆盖率。

学院了“一院一坊、一类一赛”创新特色实践活动,每半年分别以全国职业教育活动月、学校科技文化节为载体,以院、校两级方式开展“一类一赛”专业竞赛活动。学院每年举办电子信息科技文化节,开展电子工艺制作比赛、智能电子产品设计比赛、程序设计比赛活动,举办竞赛的专业达到100%全覆盖,学生参赛率超过90%,实现了校内竞赛常态化。学院开展全员育人工作,指导学生开展创新创业项目实践活动。借助广东省电子行业协会、物联网行业协会及下属企业合作平台,开展企业生产性认知实习、顶岗实习和毕业设计;与省高校创业联盟、省电子商务商会等共同构筑创新创业人才培养工作与管理平台,设立众创空间、孵化基地等实践基地,开展创新创业实践与培训。

4.开展“嘉”文化行动,企业文化与专业文化相融合。为培养学生电子信息企业所要求的“踏实、勤奋、精细、创新”工作作风,广交院将企业文化与专业文化教育相融合,开展“立己+壮业+达人”的“嘉”行动行业文化教育,通过朝夕计划、星级宿舍管理和师友计划等省品牌学生事务活动,培养社会主义核心价值观,实现“立己”;通过电子科技文化节、职业教育活动月活动,培育技术工匠,实现“壮业”;通过工程中心、学生科技协会、师生工作坊和电子创新发展平台训练,培养科技创新能力,实现就业创业“达人”。

(四)开展“立地式”科技服务,提升教师服务企业硬实力

高校作为社会的重要组成部分,在服务地方经济发展中应有所担当[4]。基于广东交通运输行业发展需求,广交院树立立足交通、面向區域的“立地式”服务理念,将科技服务视为创新型人才培养的源头,科研绩效考核与业绩奖励并举,将教师科研业绩纳入教学部门、教职工绩效考核中,明确课题到账经费、专利、著作等科技服务工作考核标准,调动了教职工参与科技服务的积极性。

学校依托广东高校船舶自动化技术工程中心和交通信息工程中心技术应用平台,与本科相近专业错位发展,重点对接交通和电子信息行业中小微企业的需求开展科技服务,切实解决科技成果转化到生产应用的“最后一公里”问题,提升了教师服务企业硬实力,拉紧校企关系,增强了合作中校方的吸引力。同时,将技术开发项目融入教学训练内容,学生直接参与科技项目,实现了科技成果反哺教学。

二、紧密型行校企合作平台下实践效果

通过建立“一主一辅一隐”的创新教育体系,广交院构建梯级式创新教育课程体系,开展创新实践活动和“嘉”文化行动,实现了专业教育和创新教育的渗透融合,较好地解决了创新教育不接地气的问题,培养了学生创新能力。

依托广东高校工程中心,创新校企协同发展机制。广交院建立了基于校企协同发展动力机制、基于互惠多赢利益驱动机制、基于行校企合作保障机制、基于优势互补共享机制和基于文化融合沟通机制的校企资源协同体,形成了“资源全方位合作、育人全过程参与、服务多层次推进”的紧密型行校企合作平台,提升教师科技服务企业硬实力和人才培养质量,保障校企长效合作,解决了行校企合作中学校“一头热”的问题。

毕业生就业质量和综合满意度高,学生创新能力培养成效显著。广交院电子类专业近3年就业对口率近90%,用人单位满意度高达97.3%,学生就业满意度89%,毕业三年内获得过职位晋升超过69%。

参考文献:

[1]中华人民共和国中央人民政府.国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm.2017-06-08.

[2][美]约瑟夫.熊彼特.经济创新理论[M].何畏,等,译.北京:商务印书馆,1990.4

[3]彭小虎.论创新教育的三个层次[J].教育科学,2001(2):11-14.

[4]姚弋霞,张文舜,何久钿.加快江西省高校师资队伍建设的若干思考[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2016(5):115-120.

责任编辑 蔡久评endprint