學術史上的“道”“術”之分

——以《漢書·藝文志》爲例

2017-11-12田旭東

田旭東

内容提要 《漢書·藝文志》是我國現存最早的一部史志目録,其前身是劉歆的《七略》,是以目録體的形式展現了先秦至漢代的學術發展史,它第一次對當時所有的學術和知識進行了分科和分類,並通過對書籍的著録和大小“序”而“辨章學術,考鏡源流”。《漢志》前三略《六藝》《諸子》《詩賦》偏重人文,向人們展示思想觀念和價值取向,後三略《兵書》《數術》《方技》偏重技術,向人們展示當時人的知識範圍和學術背景。古人稱“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,前三略屬於“道”的範疇,後三略屬於“器”的範疇。六略的分類排列秩序無形中凸顯了漢人心目中知識的等級關係。此“道”與“器”,即我們所説的“道”與“術”。本文將對《漢志》中的二者關係作一點粗淺的分析。

關鍵詞 《漢志》 學術史 道 術

《漢書·藝文志》是保存至今的第一部史志目録,班固在西漢劉向、劉歆父子《别録》和《七略》基礎之上,“删其要,以備篇籍”而成,著録了先秦至漢代的文化典籍。作爲典籍目録,應該説它是記録先秦至漢代精神財富的資料庫,與中國學術史關係非常密切,實際上就是學術史的縮影。

對於《漢志》本身體現的學術史價值,古今學者大都予以推崇。如章學誠在其《校讎通義》中曾有言,“《漢志》最重學術源流”,“劉向父子部次條别,將以辨章學術,考鏡源流,非深明於道術精微、群言得失之故者,不足與此”,並指出其與後世的目録有着本質的區别,“由劉氏之旨,以博求古今之載籍,則著録部次,辨章流别,將以折衷六藝,宣明大道,不徒爲甲乙紀數之需,亦已明矣”[注]章學誠撰、葉瑛校注《文史通義校注》下册,中華書局2014年版,第1109頁。。當代學者李零在談及《漢志》的價值時,亦十分推崇它在考辨先秦學術源流中的作用,“它有學術史的意義、思想史的意義。中國學術史、中國思想史,先秦一段主要是戰國時期。……這一段的思想格局是什麽,現在只能看五篇東西: 《莊子·天下》、《荀子·非十二子》、《韓非子·顯學》、《淮南子·要略》、《六家要指》。《六家要指》後面看什麽?只能看班志”[注]李零《蘭臺萬卷——讀〈漢書·藝文志〉》序言,生活·讀書·新知三聯書店2013年版,第13頁。。

余嘉錫在《目録學發微》中多次強調“凡目録之書,實兼學術之史”,甚至認爲“目録即學術之史”。他説:“目録者學術之史也。綜其體例,大要有三: 一曰篇目,所以考一書之源流;二曰叙録,所以考一人之源流;三曰小序,所以考一家之源流。三者亦相爲出入,要之皆辨章學術也。”[注]余嘉錫《目録學發微》卷四,中華書局1963年版,第34頁。看來目録學的任務與價值之一在於“辨章學術,考鏡源流”已經成了人們的共識。

類似的推崇,不勝繁舉,《漢志》確有學術史性質,而且在先秦秦漢典籍大多散佚的情況下,這種作用在今人看來尤爲突出,《漢志》作爲學術史篇目的性質似乎成爲了學人公認的事實。然而上述學者均強調目録學之於學術史的關係,卻没有注意到《漢志》在著録典籍目録中自然顯現學術分流的同時,在分類時還有一個十分明顯的道術之分。

《漢志》前三略《六藝》《諸子》《詩賦》偏重人文,向人們展示思想觀念和價值取向,後三略《兵書》《數術》《方技》偏重技術,向人們展示當時人的知識範圍和學術背景。古人稱“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,前三略屬於“道”的範疇,後三略屬於“器”的範疇。六略的分類排列秩序無形中凸顯了漢人心目中知識的等級關係。此“道”與“器”,即我們所説的“道”與“術”。

其實章學誠也注意到了這一點,但他認爲“《七略》以兵書、方技、數術爲三部,列於諸子之外者,諸子立言以明道,兵書、方技、數術皆守法以傳藝,虚理事實,義不同科故也”[注]章學誠撰、葉瑛校注《文史通義校注》下册,第1145頁。。他否認這三略在辨析學術上的作用,不具備與《諸子略》相提並論的條件。但是,我們讀《漢志》可以發現,後三略所著録之書,占古書之半,而且近年來的出土發現也層出不窮,可見它們在當時是非常重要的書籍。它們的内容關乎天地之道,關乎宇宙、生命,關乎養生治病,涉及自然領域和社會領域的各種實用知識和技術。這類學問在古代是重要學問,但《隋志》之後降爲子學附庸,逐漸不被人們所重視,尤其是這些知識系統還是在古老思維的支配下,又和各種神秘推測,即我們今天認爲是“迷信”的活動,比如占卜、相術和厭勝等等糾纏在一起,同巫術、禮儀、宗教有關,它既是科技史的資源,也是宗教史的資源,二者混而不分,而這也正是古代思想史的特點,我們要全面瞭解古人思想的知識系統,就必須從“道”和“術”的關係入手。

我們十分贊賞李零先生提出“跳出諸子看諸子”的主張。在此,我們僅以《諸子略》中的“陰陽家”和《兵書略》之“兵陰陽”、《數術略》之“五行”的關係稍加分析。《諸子略》中“陰陽家”與《兵書略》中的“兵陰陽”、《數術略》中的“五行”之間相近但又有别,“兵陰陽”屬當時兵書分類的四種之一,“五行”則是模仿天文、曆算、占驗時日吉凶之類的書籍。它們爲什麽要别出《諸子略》的“陰陽家”?這種學術分類的依據是什麽?這其中體現了怎樣的認識,這裏僅僅做一點小小的探討。

《漢書·藝文志》著録“陰陽家”著作二十一種,已全部散佚,使我們今天難以窺見其具體内容。可喜的是近年來我們看到郭店簡、上博簡及清華簡等一批年代在西元前300年左右的戰國竹書陸續問世,加上之前我們看到的馬王堆帛書等漢代資料,它們爲陰陽這個二元論的發展提供了充分的證據。這裏我們舉出1999年於湖南沅陵城關鎮虎溪山一號漢墓出土的《閻氏五勝》,它被學界判定爲一部典型的陰陽家典籍。其發掘簡報説:“《閻氏五勝》首簡自題爲《閻氏五勝》,末簡爲《閻氏五生》,是出土時唯一的十數枚保持原有編聯順序的簡。”[注]湖南省文物考古研究所等《沅陵虎溪山一號漢墓發掘簡報》,《文物》2003年第1期。具體内容如下:

五勝: 金勝木,木勝土,土勝水,水勝火,火勝金。衡平力鈞則能相勝,衡不平力[不]鈞則不能相勝。水之數勝火,萬石之積燔,一石水弗能勝;金之數勝木,一斧之力不能踐(殘)一山之林;土之數勝水,一絫[之]壤不能止一河之原(源);火之數勝金,一據(炬)之火不能爍千鈞之金;木之數勝土,[一]圍之木不能任萬石之土。是故十火難一水,十木難一金,十水難一土,十金難一火,十土難一木。

閻昭曰: 舉事能謹順春秋冬夏之時,舉木水金火之興而周還之,萬物皆興,歲乃大育,年讎(壽)益延,民不疾役(疫),強國可以廣地,弱國可以枊(抑)強敵。故常以良日支干相宜而順四時舉事,其國日益。所謂順四時者,用春甲乙,夏丙丁,秋庚辛,冬壬癸。常以困、罰日舉事,其國日秏(耗)。所謂罰日者,干不勝其支者也。所謂困日者,春戊己,夏庚辛壬癸,秋甲乙,冬丙丁。是故舉事,日加喜數而福大矣,日加憂數而禍大矣。禍福之來也,遲亟無常,故民莫之能察也。故殘國亡家常好用困、罰日舉事,故身死國亡,諸侯必加之兵。[注]此釋文引自劉樂賢《虎溪山漢簡〈閻氏五勝〉及相關問題》,《文物》2003年第7期。

我們先簡單分析一下其具體内容和性質。

第一段先講五行相勝的一般原理,其爲金勝木、木勝土、土勝水、水勝火、火勝金。但在具體事實上,卻不盡然,五行之間只有在“衡平力鈞(均)”的情況下纔能保持相勝之勢,並舉一石之水不能勝萬石之積燔等例以説明“衡不平力〔不〕鈞(均)則不能相勝”。經過一番舉證,最後得出結論:“十火難一水,十木難一金,十水難一土,十金難一火,十土難一木。”這裏的“難”,可理解爲阻攔、抵擋的意思。故“五行無常勝”,這就得出與五行相勝相對立的結論。

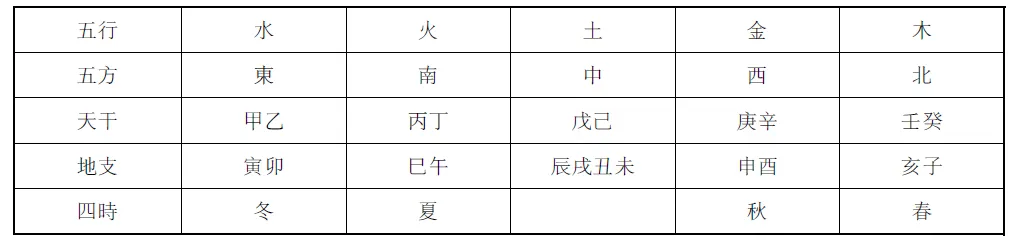

下一段進一步用五行配四時的原理來説明順時舉事的好處和違背四時的災害。簡文認爲,如果能順應四時的規則舉事,則將萬物俱興,年歲有成,民無疾疫,強國可以擴張領地,弱國可以制服強敵。這裏提到“良日”、“困日”、“罰日”,有必要再解釋一下。按五行配數原理,春爲萬物復蘇,以木爲當令者,位在東方,所屬甲、乙、寅、卯;夏爲流火之季,以火爲當令者,位在南方,所屬丙、丁、巳、午、未等;秋爲金黄收穫之季,當令者爲金,位在西方,所屬庚、辛、申、酉、戌等;冬爲寒冷凝冰之季,當令者爲水,位在北方,所屬壬、癸、亥、子、丑等;中方主戊、己、辰、戌爲土。現依據《管子·五行》《墨子·貴義》《禮記·月令》《淮南子·天文》《五行大義·論配支干》等文獻做表如下:

“良日”指的是春季用甲、乙,二者都屬木,夏季用丙、丁,二者都屬火,以下類推,是爲“順四時”。春屬木,若用戊、己,戊、己屬土,木勝土;秋屬金,甲、乙屬木,金勝木;冬屬水,丙、丁屬火,水勝火,此爲“困日”。“罰日”則指“干不勝其支”,也就是以支克干之日。與“良日”順時舉事相對,“困日”、“罰日”舉事則爲逆時。

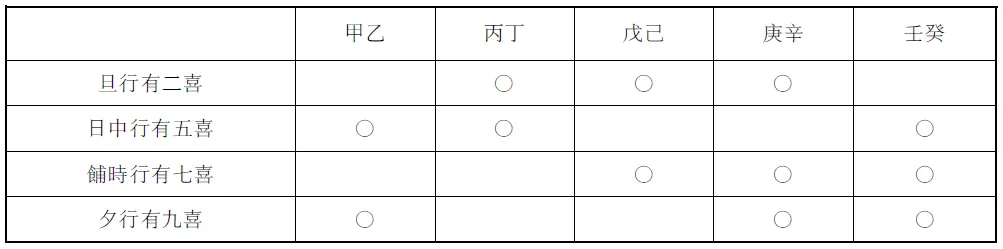

“故舉事日加喜數而福大矣,日加憂數而禍大矣”,此“喜數”“憂數”應做何解?劉樂賢《睡虎地秦簡日書研究》在對“禹須臾”、“戊己丙丁庚辛旦行,有二喜”等所列喜數解釋時,認爲在材料不足的情況下似乎還没有圓滿的解釋[注]劉樂賢《睡虎地秦簡日書研究》,文津出版社1994年版,第165~171頁。。王子今《睡虎地秦簡〈日書〉甲種疏證》則説:“臚列喜數,是戰國秦漢人的一種習慣。”他以《戰國策·齊策三》舉例:“公孫戍曰:‘臣有大喜三……’孟嘗君曰:‘何謂也?’公孫戍曰:‘門下百數,莫敢入諫,臣獨入諫,臣一喜;諫而得聽,臣二喜;諫而止君之過,臣三喜。’”又引《東觀漢記》卷二《明帝紀》:“上幸長安,祠高廟,遂有事十一陵。歷覽館舍邑居舊處,會郡縣吏,勞賜作樂。有縣三老大言:‘陛下入東都,臣望顔色容儀,類似先帝,臣一驩喜。百官嚴設如舊時,臣二驩喜。見吏賞賜,識先帝時事,臣三驩喜。陛下聽用直諫,默然受之,臣四驩喜。陛下至明,懲艾酷吏,視人如赤子,臣五驩喜。進賢用能,各得其所,臣六驩喜。天下太平,德合於堯,臣七驩喜。’”睡虎地秦簡日書甲種“禹須臾”,都是以日辰配合時辰占出行,後有“二喜”、“三喜”、“五喜”、“七喜”、“九喜”等,王子今認爲“行有喜”的時日排列有一定規律,做表如下[注]王子今《睡虎地秦簡〈日書〉甲種疏證》,湖北教育出版社2003年版,第259~262頁。:

從表可看到,諸日“行有喜”數量: 甲乙14,丙丁7,戊己9,庚辛18,壬癸21。以庚辛壬癸日的喜數最高,而丙丁日的“行有喜”幾率最低。

饒宗頤先生認爲干支的安排與五行納音有關,但對於其中的喜數與五行的關係卻有不同的理解[注]參看饒宗頤《秦簡中的五行説與納音説》,《古文字研究》第14輯;劉樂賢《睡虎地秦簡日書研究》,文津出版社1994年版,第162~171頁;陳松長《帛書〈陰陽五行〉與秦簡〈日書〉》,《簡帛研究》第2輯。饒宗頤以爲喜數與五行生成數有關,劉樂賢則以爲“還不能有圓滿的解釋”。。我們看到,簡文中既有“喜數”,又有“憂數”,從竹簡上下文看,“喜數”似乎是指“順四時”,“憂數”則指“困日”、“罰日”的逆時。

由以上分析可見,《閻氏五勝》講述陰陽五行理論,重點是借五勝理論闡明順時舉事的思想,又由此延及治國之術,内容雖短少,但其論述觀點鮮明,還是可劃歸陰陽家範疇,這在學界已基本達成共識。

以上我們舉了“道”的《閻氏五勝》,不妨再來找找“術”的例子,就從《漢志》後三略中去找。

先看《漢志·兵書略》,其中有“兵陰陽”一類,就是借陰陽理論來講具體的戰術應用。班固的小序曰:“陰陽者,順時而發,推刑德,隨鬥擊,因五勝,假鬼神而助者也。”其著録共十六家,二百三十三篇,圖十卷,今已全部亡佚。然出土文獻中的馬王堆帛書《刑德》、張家山漢簡《蓋廬》等都是這方面的典型代表[注]《刑德》乙篇見於傅舉有、陳松長編《馬王堆漢墓文物》,湖南人民出版社1992年版。《刑德》甲篇(部分)見於《馬王堆帛書藝術》,上海書店1996年版。《蓋廬》見於《張家山漢墓竹簡》,文物出版社2001年版。。《刑德》中既有以曆數爲基礎的刑德法,又有以天象觀察爲依據的各種占辭,論述刑、德二神的運行與行軍作戰的對應關係,以刑德占驗爲核心,又糅合了風角、望氣、星占等方術。張家山漢簡《蓋廬》則以伍子胥與吴王闔閭的對話體現伍子胥的兵陰陽思想,講道“用五行之道”、“用四時之道”、“用日月之道”等,既有以方向定吉凶的擇日之術,又有五行相勝之術的具體運用,涉及兵忌、占驗、望氣及擇日等方術。馬王堆漢墓帛書還有一種“辟兵圖”[注]李零《馬王堆漢墓“神祇圖”應屬辟兵圖》,《考古》1991年第10期。,圖像標有“雨師”、“雷公”、“黄龍”、“青龍”等,具體如何操作?由於“兵陰陽”所著録的《辟兵威勝方》亡佚,使我們今天對當時的辟兵之術的具體情況無法瞭解。

兵陰陽與陰陽家絶對有着十分密切的關係。《史記·太史公自序》載司馬談“論六家之要指”在談到陰陽家時説:“夫陰陽四時、八位、十二度、二十四節,各有教令,順之者昌,逆之者不死則亡。未必然也,故曰使人拘而多畏。夫春生夏長,秋收冬藏,此天道之大經也,弗順則無以爲天下綱紀,故曰四時大順不可失也。”《漢志》“諸子略”陰陽家小序曰:“陰陽家者流,蓋出於羲和之官,敬順昊天,曆象日月星辰,敬授民時,此其所長也。”由此可知陰陽家本出於古代天文之官,以天文曆算爲其職掌,同時又兼糅占驗時日之術,以天文、地理、陰陽之向背等學説爲本,進而又對五行之説做了廣泛推闡,並用來解釋人世間的一切活動。而兵陰陽之“陰陽者,順時而發,推刑德,隨鬥擊,因五勝,假鬼神而助者也”,不僅從理論上以陰陽之學爲依據,而且更注重實際操作,是陰陽之學在軍事上的運用。因爲兵書也好,兵法也好,都是要用來指導具體作戰的,它的實用性非常之強。

陰陽家的背景是數術之學,其思想表現在將自古以來的數術思想與陰陽五行學説相結合並試圖進一步地發展,用來建構宇宙圖式,解説自然現象的成因及其變化法則。如果我們舍數術談陰陽五行,理解不免限於空疏。

《漢志·數術略》“五行”的小序曰:“五行者,五常之形氣也。《書》云‘初一曰五行,次二曰羞用五事’,言進用五事以順五行也。貌、言、視、聽、思心失,而五行之序亂,五星之變作,皆出於律曆之數而分爲一者也。其法亦起五德終始,推其極則無不至。”依照這一定性,我們可從近年來出土的大量《日書》找到線索,《日書》講的正是擇日的吉凶應用,屬於“數術”類的“五行”範疇。我們知道,《日書》的發現很多,從戰國到秦漢時期的墓葬,大凡有竹簡出土幾乎都會有一部或幾部《日書》,即使秦火也不毁這類書籍,可見當時的流行盛況。它是古人從事婚嫁、生子、喪葬、農作、出行等各項活動時,選擇時日吉凶宜忌的一種曆書,以天文曆法爲經,以生活事件爲緯,當時人們的生老病死、衣食住行都可歸於《日書》的查詢範圍,並有着極其複雜細密的宜忌規定。它的特點是預測吉凶宜忌不需經過複雜的占卜來完成,而是開卷即得,立見吉凶,極其簡便易行。

舉個例子來看,《睡虎地秦簡日書甲種》“歸行”[注]見《睡虎地秦墓竹簡·日書甲種》一三一至一三三簡,文物出版社1990年版。:

凡春三月己丑不可東,夏三月戊辰不可南,秋三月己未不可西,冬三月戊戌不可北。百中大凶,二百里外必死。歲忌。

毋以辛壬東南行,日之門也。毋以癸甲西南行,月之門也。毋以乙丙西北行,星之門也。毋以丁庚東北行,辰之門也。凡四門之日,行之敫也,以行不吉。

入正月七日,入二月四日,入三月廿一日,入四月八日,入五月十六日,入六月廿四日,入七月九日,入八月□□日,入九月廿七日,入十月十日,入十一月廿日,入十二月卅日,凡此日以歸,死;行,亡。

以上純粹講歸行的忌日,没有任何論述解釋,也不涉及價值判斷,而且這類數術書籍從不標著者姓名,只是實用性很強的手册一類東西,與上述《閻氏五勝》明確有著者姓名,並且其論述有自己鮮明的思想觀點完全不同。當然,這類數術書籍的背後肯定有着自身的知識框架和理論體系,我們在這裏就不做進一步討論了,強調的僅僅是《漢志》分類所體現的“道”與“術”的關係。

以上我們僅僅分析了這樣一個側面,就可以清楚地看出《漢志》六略的分類和排列秩序,它的確反映了漢人對知識等級的認識,只有像劉向、劉歆及班固這樣的通博鴻儒,他們既有着宏觀的把握,又有着對每一學科本質特點的深刻理解,纔能做到準確的命名和分類。