京津冀住房保障体系协同构建研究

2017-11-07王丽艳杨楠张新洲王振坡

王丽艳+杨楠+张新洲+王振坡

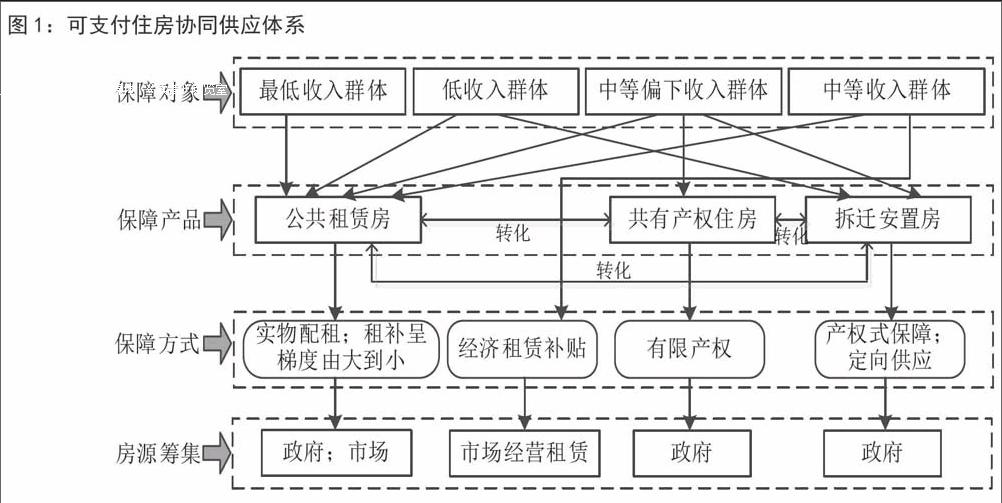

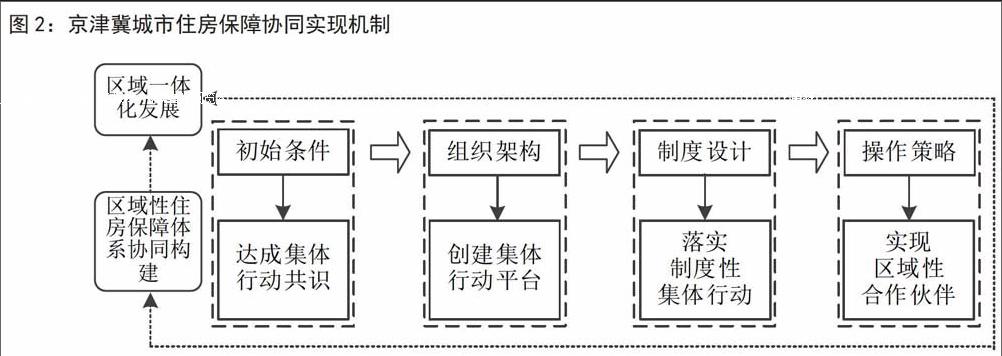

摘要:从区域层面构建衔接城市群内各城市的住房保障体系对于适应人口跨区域流动、促进区域经济一体化与区域协同发展具有重要意义。从经济、社会、空间三个维度探讨京津冀三地住房保障体系,从三个着力点即区域住房保障体系目标、可支付住房供应体系、政策协同组合构建住房保障体系总体框架;以可支付性衔接三地住房保障、包容性实现居民住房权利、可持续性推动区域协同发展,以土地供应政策、住房保障融资政策、住房保障立法组成政策协同组合为区域一体化发展下城市住房保障体系护航。最后,从达成集体行动共识、创建集体行动平台、落实制度性集体行动、实现区域性伙伴关系四个层面建立区域一体化发展下城市住房保障体系协同实现机制。

关键词:区域一体化发展,住房保障体系,协同构建,京津冀

中图分类号:F293 文献标识码:A

文章编号:1001-9138-(2017)09-0052-59

1 引言

以城市群为主体形态的区域一体化发展将是我国未来城镇化发展的主要模式,也是未来参与全球竞争的主体单元。随着非首都功能疏解、产业和人口疏散,从市场驱动到产业联动、要素流动,更需要制度联动,特别是住房保障制度联动,推动区域一体化发展。然而,京津冀地区人口持续流入,加之原本住房供应弹性不足及住房投资属性高,房价持续上涨高居不下,给城市中低收入群体及新市民带来沉重的负担。到目前为止,我国已形成市场化住房和保障性住房两大供给体系,京津冀三地也确定了各自住房保障体系的基本内容,但三地间体系相互分割,各自为政,未形成区域层面的住房保障协同效应,阻碍了区域间劳动力要素自由流动与优化配置、产业转移及区域协同发展。

因此,重新思考城市住房保障体系的未来走向,从京津冀住房保障体系现存问题入手,在保障居民住房权利、衔接三地保障体系、推动区域一体化发展的原则指导下,以系统性、整体性思维突破制度性障碍,从区域层面合理构建住房保障协同发展框架与机制,促进跨行政区资源整合和功能协作,构建具有共生关系的城市群落。

2 区域一体化发展下城市住房保障体系协同构建的迫切性

2.1 经济维度:住房经济功能

2.1.1 城市居民住房可支付能力面临新考验

住房保障标准界定需考量各阶层居民家庭住房可支付能力,而家庭收入和房价则是影响住房可支付能力的重要因素。2016年,我国一二线城市住房价格再次经历了暴涨,“两极分化”更加明显。并且,京津冀区域尤其是北京、天津人口持续流入,加之住房供给弹性不足且住房资本属性强,原有户籍中低收入群体、青年群体等“夹心层”的住房支付能力急剧恶化,住房保障的覆盖范围需继续扩大。如何使城市居民能够“住有所居”?问题的核心聚焦于住房“可支付性”上。因此,需重新考量各阶层家庭的住房可支付能力,构建新的住房保障体系,其中包括租、售在内的可支付住房多元供应体系,保障范围覆盖“夹心层”,实现从保障到市场两个体系的无缝衔接。

2.1.2 保障性住房融资渠道需要拓宽

在现有政策框架下,保障性住房融资的主要方式有土地出让金提取的建设资金、高成本的信托融资、银行贷款以及各地融资平台等。为有效实现居民“住有所居”,中央及地方政府都加大了财政支持力度。以天津市为例,2015年住房保障支出46.82亿元,较2014年增长2倍;2016年住房保障支出66.75亿元,增长31.9%(数据来源:2016年天津市国民经济和社会发展统计公报。)。一方面,在保障房的筹措方式上,新建能更好地完成数量指标,成为地方政府首选。保障性住房建设有资金需求量大、回收期长等特点,使得简单化的供给方补贴对其他公共支出容易产生挤出效应,且可能转嫁到纳税人身上。虽然已基本形成以财政资金为基础的多渠道供给体系,其中包括抵押贷款证券化等工具,但依然有社会资本不愿进入、建设资金供应不稳定等现象。另一方面,各地土地出让收益的逐渐减少直接影响到住房保障资金的投入力度。从财政收益最大化出发,郊区土地成本低、开发强度小引致保障房过度聚集。再者,租赁型保障住房与货币补贴将是未来住房保障的主攻方向,需要与之相匹配的财政支持方式与融资渠道。

2.2 社会维度:居民住房权利与发展

2.2.1 城市居民对住房空间正义的诉求

住房的不可移动性使其社会属性具有空间唯一性,同时嵌套了生活方式以及诸多福利,呈现“区域社会性”特质。在过去十几年发展模式的积淀下,住房逐渐成为居民获得城市各种机会的“门票”,归根结底争夺的是生存选择权:时间+空间自由。并且,区位空間价值的差异性,使得“购买住房的各阶层”形成空间正义非平衡性的结果。这一轮房价热潮背后的推手,已不仅仅是土地、货币或政策,而是城市中具有优势区位的住房本身具备的资本增长性和价格刚性,“买涨不买跌”的心态充斥着整个楼市。因此,急需通过完善住房保障体系,并使之标准化、制度化,保障居民住房权利。

2.2.2 公平与效率下居民住房权利保障缺位

住房保障是对住房市场经济运行及资源配置的纠偏,公平与效率应作为考量基准。当前住房保障体系存在的问题大致包括几点:(1)覆盖对象不全,包括处于租赁型保障房、经适房及普通商品房之间的“夹心层”和农村的低收入群体,以及京津冀地区尤其北京、天津的农民工、青年群体等。部分城市已有的覆盖外来人口的保障产品(例如北京公租房、天津的蓝白领公寓)仅是针对特殊群体,准入条件过高。(2)由于难以有效识别公共服务的付费人,为避免保障房福利化,保障人群呈现“户籍型”偏向。如经适房、廉租房等,均覆盖拥有城市户籍的住房困难家庭,针对外来人口的产品较少。并且已有的集资建房、合作建房及限价房等产品覆盖群体相对固定,门槛相对较高。(3)保障利益的“悬崖效应”。享受住房保障福利差异较大,尤其对于北京、天津的产权式保障住房,价格“双轨制”存在明显的套利空间,容易发生房产交易的违规行为,导致福利泄露于体制外。(4)管理机制尚未完善。一方面,目前产权式保障房的管理处于静态化,未形成有效的循环体系;另一方面,家庭收入和财产登记制度尚未完全建立,通过审核收入等指标划定受保对象很难取得应有效果。(5)从区位来看,保障房选址多位于郊区,使得包容效果欠佳。例如,现有北京保障房绝大部分位于五环外,天津保障房则大都在外环线以外。endprint

2.3 空间维度:区域一体化发展

2.3.1 跨域住房保障助推区域一体化发展

在城市群区域系统演进中,需要通过建立协同机制,使发展要素和资源在彼此之间自由流动和优化配置。人口作为重要的生产要素,在市场的作用下跨行政区流动能够有效促进区域一体化发展。人口流向受到就业、收入、社会保障、生活成本等多重因素的综合影响,其中就业和收入水平的影响最为直接。在人口结构老龄化的发展趋势下,住房作为高价值、高负担刚性消费品、具有社会阶层符号等特征对低收入劳动力的挤出效应会间接影响区域内产业转移与聚集,特别是以制造业为主的城市。因此,跨域住房保障通过降低劳动力居住成本,增加有效工资,吸引劳动力在城市群内聚集以及推动其在区域内自由流动,并引导企业、产业适应区域发展。

2.3.2 城市群内各城市住房保障未产生协同效应

京津冀城市间的劳动力跨域流动逐步加深,尤其随着雄安新区设立,但当前三地住房保障体系相互分割,难以产生协同效应。首先,从空间角度看当前三地住房保障领域无相应协调机构,政策不统一、不衔接;保障体系中涉及到的责任主体众多,工作重叠交叉,导致保障房政策面临下达难、执行难和问责难的困境。目前,北京住房保障相关机构形成了以市政府为领导,住房和城乡建设委员会、保障性住房投资中心、规划和国土资源管理委员会、民政局为一级组织机构,各区县国土资源分局、各区县街道办事处为二级机构的组织构架;相较而言,天津市相关机构存在差异的为城乡建设委员会、国土资源和房屋管理局(其中下设住房保障处及住房保障管理办公室、公共租赁住房管理中心、社会保障住房管理服务中心、保障住房建设投资有限公司等局属单位)。

其次,三地基本构建了分层次的住房保障体系,但涵盖的保障性住房种类、准入门槛等差别使得三地难以衔接。例如,北京有区别于津冀的自住型商品房,仅覆盖户籍家庭;天津的限价商品房面向群体为市内六区、环城四区及滨海新区范围内非农业户籍低收入家庭。目前三地部分保障性住房将外来人口纳入保障范围,但供给少、准入门槛等导致效果并不理想。当然,地方政府也投入建设了专门覆盖特定人群的保障房,例如天津的蓝白领公寓。

3 城市住房保障体系总体框架协同构建

为推动区域一体化发展,必须从制度联动出发,构建包括权威的制度保障、平等互补的公私伙伴关系、良好的纵向和横向政府间关系的多中心合作网络,形成保障覆盖范围扩大、住房供给机制协同、管理机制动态化的可支付住房协同供应体系,以及土地、金融、立法等在内的整体性政策配套体系。

3.1 住房保障体系协同构建的基本原则

3.1.1 可支付性衔接三地住房保障

当前传统住房供给的“二分体系”已不能很好解决社会成员“住有所居”之需,因此,需重新定义“住房保障体系”,构建可应对新形势下挑战及发展需要的保障性住房供应转型框架——“可支付性”框架。涵盖范围扩大,将中低收入群体、夹心阶层(如新就业青年群体等)及城市新市民等纳入覆盖范围,并且符合受保群体的需求。另一方面,区域性住房保障体系需实现空间层面的协同,应对区域一体化发展下人口跨区流动带来的住房保障问题。

3.1.2 包容性住房保障实现居民住房权利

从公平与效率角度构建全新的系统型住房保障体系,体现包容性。一方面要讲究公平,即满足城市住房困难群体的基本居住需求,即“有房住”;同时,住房保障还应给所有受保群体提供上升通道,尤其是对于刚工作的青年群体,减小与拥有住房群体的财富差距,从根本上体现保障体系的“包容性”。另一方面要讲究效率,稳定住房供给,促进保障住房和其他公共服务与就业(五险一金)挂钩,实现资源有效配置。

3.1.3 可持续住房保障推动区域协同发展

住房保障体系的可持续性体现在两个层面。一方面,对住房保障体系自身来说,应具备有序运行的建设和管理机制,避免政策变迁过于频繁,并且需与市场化商品住房体系在动态中协调发展。另一方面,区域一体化发展下的城市住房保障体系不仅需结合城市整体发展还要纳入区域发展战略,在人口、土地、资金、行政资源的配置上需综合协调,选址需考虑与交通有效衔接,避免昂贵、长距离通勤费用给保障群体造成负担。通过系统整合并升级住房保障体系,使其成为推动区域一体化发展的“基础性制度”之一。

3.2 可支付住房协同供应体系

住房保障供应以“可支付性”为指导,转向租赁补贴为主,共有产权房在内的产权式住房为补充,构建多层次、多渠道区域住房保障体系(见图1)。

3.2.1 保障覆蓋范围扩大

住房保障范围应涵盖所有中等偏低以下及部分中等收入的住房困难群体,同时,扩大至非户籍群体,包括“城市夹心层(如新就业青年群体等)”与非本地户籍人群(农民工、城漂族)等,建立与就业挂钩机制,实现公平与效率。此外,考虑失业者、老年人等社会弱势群体,辅以救济性住房满足其居住需求。并且随着经济步入新常态,创新型人才对于城市及区域发展具有重要作用,故将符合条件的人才纳入住房保障体系。

3.2.2 住房供给体系协同

协同构建区域住房供应体系:(1)保障性住房可分为两类,一类是租赁型保障性住房,即公共租赁住房;另一类是产权型保障性住房,包括共有产权住房与拆迁安置房。且三种产品间设有“转化通道”,可根据受保群体的总需求量及微观层面的家庭住房偏好适时转化。例如,租赁型保障房以“先租后售”方式向产权型住房转化。同时,公有产权住房需将房价的可支付性与资产的有限升值结合起来,构建全封闭的运作模式,防止整体福利损失。(2)住房保障的方式可分为货币补贴和实物保障。补贴政策以需求方补贴为主(包括公租房租赁补贴和经济租赁补贴),补贴标准要根据实际收入水平等综合考量,辅以供给方补贴,构建差异化、分层次体系。(3)鼓励供给主体多元化,由原来的政府作为主要供应主体扩大到公共部门及社会机构。紧密结合住宅市场,综合考虑已有的保障性住房及市场存量住房,多渠道、多方式筹集房源,在具体操作过程中,可推广PPP等公私合作模式。(4)住房市场已进入存量时代,探索将资本型土地市场和保障型土地市场相分离的混合型空间供给方式和建设管理模式;各城市需协同确定保障住房空间布局规划,使之符合区域发展。endprint

3.2.3 管理机制动态化

区域一体化发展下城市住房保障管理机制主要包括组织体系构建、房源统筹平衡与准入退出等方面。(1)组织体系构建。首先,从区域层面建立职能统一整合的住房主管部门,负责政策制定,实现保障性住房的分配、运营、维修等统一管理,严格对入住者的“进与退”进行动态监管。其次,建立各级政府权责分明、多部门协同合作的组织框架。一方面从政府体制上着手,推进跨部门机构整合;另一方面从运行机制上着手,调整内部运行规则,解决责任不明确、职责交叉、部门间配合协作不畅通等问题。在此过程中,还应强调当地社区、利益相关者和基础设施提供者在住房政策制定与实施中的早期参与。(2)从区域层面统筹房源。通过转化机制平衡各类保障性住房资源;搭建交换服务平台,规范保障性住房租赁、出售管理。(3)准入退出机制。在区域统一的框架下,根据人口流入和流出的规模,因地制宜地制定准入退出标准,建立随收入增加而提高住房支付量的动态机制及轮候制度。同时加快推进社会综合征信体系建设,规范保障房退出机制。

3.3 住房保障政策协同组合

3.3.1 土地供应政策

土地供应政策的制定,要充分考虑市场的供应机制、竞争机制和价格机制等与保障的互动影响。(1)区分资本市场和商品市场两类供给渠道,建立相应平衡机制,不断减少资本型市场的供地比例,逐渐向保障型倾斜。(2)在总体框架上寻求区域内各城市形式统一,共有产权住房、政府为投资主体的公共租赁房所用土地获取方式为行政划拨,动迁安置房为定向挂牌方式出让,而由社会机构投资建设的共有产权房、公共租赁房等为协议出让方式。(3)保障性住房的土地供应时序及空间结构需与区域发展相结合,建立长期、中期、年度计划结合的保障性用地规划机制,确定合理的保障性住房供给类别和结构,并充分考虑住房保障对象对医疗、交通、教育等生活配套的需求。建设选址应体现包容性,防止空间失配造成福利损失。可采取混合开发模式,分区块运作,同时控制用地规模,防止形成如北京回龙观、天通苑等大规模经济适用房住区。

3.3.2 住房保障融资政策

通过政策性金融、商业性金融和财政资金的组合,探索多元化融资模式。(1)整合现有的政策性住房金融资源,构建区域层面的政策性住房金融体系,并在省市县各级分别设立分支机构。其主要功能是间接激励功能为主、直接支持功能为辅,业务模式定位为综合性住房金融运营平台。(2)各地政府可根据各自发展特点需要设立专门的住房金融机构,在一级和二级市场支持政府与社会资本参与保障性住房建设提供贷款担保,发行住房抵押债劵等相关服务,以及为住房困难群体提供贷款、按揭担保等。(3)中央财政对于住房保障的资金投入应根据一定的标准,比如综合考量地区住房保障工作,建立相应的税收返还机制,为推进保障住房和就业挂钩提供源动力。(4)通过相关机构部门发行地方债券等方式吸引社会资本参与投资建设。

3.3.3 住房保障立法

区域性住房保障体系需要统一、完善的法律制度作为保障,为政府职能部门出台具体政策提供法律依据和指导。(1)确定住房保障从注重供应数量和保障范围目标单一向住房可支付性、包容性、可持续性等具有综合目标的区域性住房保障体系转型。(2)在立法环节确定区域住房主管部门及各地政府的共同责任,对其在住房保障的职责和权限做出规定,确认其宏观调控职能,注重发挥市场机制和非公共部门的作用。(3)在完善现有保障性住房法律制度的基础上,从区域层面推进住房保障覆盖群体、准入条件、管理机制、保障房建设融资及管理等制度化,保证公平性与高效率。同时实现上学、就医、社保、养老等公共服务与保障性住房的有机结合。(4)建立考核问责制度、公众全过程监督机制,使相关建设及管理过程更加透明化,并且及时公开规划、建设、分配结果等信息。

4 城市住房保障协同实现机制建立

从集体观念态度、组织架构、制度设计和操作策略等层面环环相扣,以长效机制保证住房保障体系协同构建,推动区域一体化发展(见图2)。

4.1 初始条件:达成集体行动共识

区域一体化发展下城市住房保障体系构建基础在于达成集体行动共识。首先,中央政府应积极引导各行政主体在关于区域住房保障的发展目标、发展路径等问题上形成统一认识,强化政府间联系与交流,以及政府、企业和社会部门之间民主协作。其次,充分抓住城市群在地理空间上的连续性、资金和人口的集中性、社会和经济发展的关联性以及地缘和文化特征的相近性等条件,从区域层面清晰并完善住房保障体系整体设计的实施策略。最后,以“自下而上”为处理思路,理顺中央和地方政府的财政关系,明确划分财权和事权,以及三地政府在住房保障工作中的职责。

4.2 组织架构:创建集体行动平台

构建跨行政区的组织协调机构及整体运行机制。首先,建立跨区域住房保障协调机构,通过区域协商论坛、协调联席会议等方式为区域合作提供统筹集体行动的权威平台;确保该机构拥有高于区域行政主体的绝对权力,负责领导住房保障相关职能部门完成规划、政策制度等顶层设计,参与协调解决项目实施中的重大困难和问题。其次,区域住房保障的集体行动需分解为各地政府行动来具体实施,通过权利边界划定或权利让渡等机制协调利益共享框架下整体与局部的利益关系。注重构建并发挥区域内利益共享机制,在此基础上推动集体共同行动。

4.3 制度设计:落实制度性集体行动

住房保障體系构建应注重区域合作的制度保障,以强制力和约束力的形式,将保障房从生产到分配都在法治与监督框架之下,突出整体性、协同性和联动性。首先,立足整体性,界定跨区域住房保障联动过程中各主体间的权责划分、法律责任等,使建立的利益分享与调节机制,减缓特大城市对于其他城市的“虹吸效应”。其次,立足协同性,从区域层面构建发展共同体,实现从各自分割的城市公共政策到区域公共政策的转变,完善地方政府的利益表达机制。最后,立足联动性,加强和完善合作过程中涉及地方政府之间、政府与企业、社会组织之间的利益分享、利益补偿和冲突调解的制度化建设,实现对区域集体行动指挥和协调的权威性。endprint

4.4 實施策略:实现区域性伙伴关系

在区域住房保障过程中,需要建立一系列规划、信息、协商等合作政策体系,并采取多种政策工具支撑运行流程,实现区域性伙伴关系。首先,区域性住房保障应寻找各地定位与区域发展战略的契合点,处理好区域住房保障与经济发展、资源利用、社会服务等方面的关系,协调好住房保障对象、数量、方式等内容。其次,按照人口和行政区面积建立的区域利益补偿机制,以横向转移支付的方式减小地方政府间用于住房保障的财政差异。再者,在已有的集体行动平台基础上,构建多维协商机制。包括纵向协商,从下至上由地方、区域到中央;横向协商国土局、民政局、财政局等住房保障相关部门;内部市场机制依靠市场力量协调。

参考文献:

1.Yates,J.Evaluating Social and Affordable Housing Reform in Australia:Lessons to be Learned from History.International Journal of Housing Policy.2013.02

2.王丽艳 杨楠 张颖 王振坡.幸福感视域下我国新型城镇化质量提升路径探讨.城市发展研究.2016.08

3.陈杰.新型城镇化模式下的中国住房供应制度转型.中国发展.2016.05

4.倪鹏飞.中国住房保障制度体系的总体设计.价格理论与实践.2013.04

5.贾康等著.中国住房制度与房地产税改革.企业管理出版社.2017

Study on Coordinated Construction of Urban

Affordable Housing System

——a case of the Beijing-Tianjin-Hebei region

Wang Liyan,Yang Nan,Zhang Xinzhou,Wang Zhenpo

Abstract:It is of great significance to construct affordable housing system linking the cities from the regional level,in order to adapt to the inter regional flow of the population,promote regional economic integration and regional coordinated development.This paper discusses the current affordable housing system of the Beijing-Tianjin-Hebei region from three dimensions of economic, social,spatial,and construct affordable housing system frame,focusing on the objectives of regional affordable housing system,affordable housing supply system,affordable housing policy.The affordable housing system is built through affordability linking the affordable housing,inclusive system to protect the housing rights of residents,sustainable housing guarantee to promote regional coordinated development;The land supply policy,the housing guarantee financing policy and affordable housing legislation guarantee the coordinated policy combination.At last,the paper establishes coordinated development mechanism of affordable housing system from the four levels of reaching collective action consensus,creating collective action platform,implementing institutional collective action and realizing regional partnership.

Keywords:Regional integration development,Affordable housing system,Coordinated construction,Beijing-Tianjin-Hebei regionendprint