基于网络数字技术的外国建筑史课程辅助教学

2017-11-07杨天明

孙 冰,杨天明

(辽宁工业大学 艺术设计与建筑学院,辽宁 锦州 121001)

基于网络数字技术的外国建筑史课程辅助教学

孙 冰,杨天明

(辽宁工业大学 艺术设计与建筑学院,辽宁 锦州 121001)

外国建筑史是建筑学及相关专业的学生的重要专业课。传统教学模式下,学生由于民族和文化背景的差异,通常很难理解异域文化、政治、宗教,同时学生难以对单体建筑做出全方位的掌握。建筑周边以及所在城市的环境信息对于学生理解建筑具有非常重要的价值,但是由于条件的限制,无法对所有的建筑实施实地调研。为了解决这些传统教学中遇到的难题,对外国建筑史课程的教学手段进行基于网络技术和数字技术的辅助教学改革。利用数字工具软件在网络环境中构建经典建筑及其周边环境,帮助学生理解建筑历史中的经典作品。经过教学实践,此方法有效地帮助学生全面了解经典建筑的全貌及周边环境对其影响, 对学生理解建筑历史发展全脉络有极大的益处,并且是传统教学手段无法完成的。对建筑学及相关专业史论类课程的建设有积极影响。

外国建筑史;数字模型;网络技术

关于外国建筑史的教学方法早已有大量的尝试与探索和不计其数的讨论。时至今日,针对外国建筑史教学方法的讨论仍然是热点,很多老师每提及此事皆有感悟。如何让学生深刻理解经典历史建筑,如何在信息化时代讲解外国建筑史,如何改革课程才能把学生重新引回到以史为镜的建筑设计发展道路上来[1],这是新时期外国建筑史教学工作的难点问题。

一、外国建筑史课程的重要性

“以古为镜,可以知兴替”。学习建筑历史能够把握建筑设计的发展方向,避免机械地跟风、盲目地崇拜。为此,很多学校对外国建筑史课程建设进行不断的完善和调整,希望形成自己的特色,帮助学生了解建筑历史,感悟精髓。然而,史论课程容易使学生感觉厌倦、乏味。教学中,的确发现学生缺乏对建筑史学习的兴趣,导致在潜意识中逐步淡化建筑史课程。如此发展下去,学生对建筑历史发展脉络及规律的掌握会出现严重缺失。

因此,在专业培养计划中要强调史论课程教学,只有懂得追根溯源,才会知道后世建筑发展的方向[2]。学生在专业发展的道路上必须学会用历史的眼光看待建筑,专业发展才不会迷航。

二、外国建筑史教学的特殊性

外国建筑史课程具有和所有史论类课程相同的特征,但由于针对性研究建筑发展,因此外国建筑史同时具有自身的特殊性。这些特殊性既是课程的特征,又是学生深入理解历史建筑的桎梏。

首先,异域文化理解的差异性。东方学生很难准确把握西方世界的思考方式,当然也无法精准理解西方建筑,这是由于文化差异造成的先天不足。比如,从古罗马开始直至工业革命,欧洲建筑历史的发展几乎就是一部包括犹太教、天主教、基督教、伊斯兰教等多种宗教的宗教发展史。宗教发展直接影响着当时市民阶层的思想,最终反作用于建筑。各个历史阶段中出现的建筑风格、建筑式样全部受到社会发展和宗教发展的深刻影响。

其次,难以全面了解单体建筑。早期,前辈老先生在讲授外国建筑史时都是使用购买或自拍的幻灯片辅助学生了解建筑的各个方面。现在,尽管互联网技术以及各种网络资源广泛普及,相关技术资料也可以快速检索,但对学生来说,仅仅依靠这些资料的描述想要形成一个形色丰满的建筑形象仍然具有很大障碍。通过历史资料考察建筑和通过观察实体考察建筑,这其中存在着相当大的差异。学生仅仅从书本或屏幕了解建筑,难以直观、明确地了解全面的建筑空间形态。绝大部分学生需要依靠“脑补”来重构建筑的历史原貌及其与所处环境之间的关系。

第三,缺少对建筑环境信息的掌握,不易全面理解建筑及其群落。建筑是人类社会中的复杂、综合的物质实体存在,是社会生存形态的物化表现。建筑与周围环境之间存在着千丝万缕的联系,只有熟悉环境后从整体出发,才能全面透彻地理解建筑,理解设计者的奇妙构想。

此外,史论课程的学习要了解大量史实,无论如何绕不开文字描述。长期以来,教师为此课前辛苦备课,课上费力讲解,课后布置作业。然而,面对枯燥的史实,学生表现出毫无兴趣。这个问题一直存在,只是现在的情况比以前要严重、更糟糕。社会上物欲的诱惑使学生较多注重速成和捷径,对于外国建筑史中的经典建筑只知皮毛,以便模仿,根本不求甚解。

三、外国建筑史教学方法改革的尝试

(一)认识转变——利用网络技术吸引学生注意力

在网络技术和数字技术铺天盖地地影响我们生活的时代,学生被吸引在网络世界和数字技术方面是一个无法回避的社会现实。很多学生对网络和数字技术具有相当高的依赖度,平时的生活、学习、游戏都离不开网络。试图逃离这个现实显然不是一个好的办法。既然如此,断网不如用网。考虑到学生思想上的这一特点,在原本枯燥的史论类课程教学中,利用学生愿意并熟悉网络和数字技术这一特点引导他们运用这些新技术学习外国建筑史,把网络和数字技术引入教学环节。

(二)技术实现——采用建立数字模型的方法重构历史建筑

建筑归根到底是三维空间的问题,仅凭二维图形描述不能全面地了解建筑。更何况,外国建筑史中所提及的建筑大部分都是传世百年乃至千年的经典之作,学生对它们的领悟和理解存在较大障碍。建筑学专业的学生习惯于用空间思考问题,模型是学生最熟悉,同时也是最高效的技术手段。为帮助学生深入理解经典建筑实例,在课外辅助学时中安排学生查找相关建筑的信息,包括建筑尺寸、体量等详细资料,并以此制作数字模型。模型构建的具体操作:

1. 软件选用。建立数字模型所使用的主要工具软件包括Google Earth 、Sketch Up和3DSMax。尤其是前两者,它们之间的数据接口可以无缝对接。选用这几种软件还有另外的原因,一是学生普遍使用,日常学习天天接触,熟练程度较高,普及性好;再者,软件操作、演示方便,避免让软件操作成为制作及使用过程的桎梏,耗费时间、影响效果。

2. 先期准备。要建立建筑的数字模型,要求学生尽量多地掌握建筑实例的信息,主要是大量的数据资料。比如待建模型的构造细部、详细尺寸、使用材料、雕塑绘画等,有时也包括待建模型周边的城市环境构建。建立建筑数字模型之前,根据建筑的规模大小和大致的时间计划,制定模型构建方案,敲定取舍部分,简化琐碎细部等工作。

3. 时间安排。根据学生的情况安排模型及相应时间计划。目前全部外国建筑史课程在两个学期完成,各32学时。每个学期完成一个数字模型的时间不超过三周(约12个课外学时),一个学期一般不超过四个模型。既要保证必须的理论教学时间,又有必要的数字辅助教学[3,4]。教学中,尽量不安排制作特别复杂和规模特别庞大的模型。必须制作规模较大较复杂的模型时,采用分组的方式共同完成。分块制作,统一拼合。或者降低大规模复杂建筑模型的详细程度,控制工作量。通过这样的计划安排,保证每个学生有大致相同的合理工作量。

4. 管理方式。建议学生组成团队建立模型。鼓励有能力的学生或团队建立相对精细的模型,对后期审视、分析模型的环节会有较多便利。还可以比较各个团队的模型制作质量,充分调动学生的积极性,主动学习。

(三)教学应用——补齐史论教学靠“脑补”这一短板

1. 单体模型应用。在数字模型中,学生可以设定不同位置,选取不同角度来审视、观察、分析建筑经典实例的细节和空间特色。学生可以在计算机中查看建筑的内部空间、外部形象,建筑形体组合以及群体建筑的布局, 对于领悟建筑当时的面貌和形态非常方面。比如,希腊雅典卫城上的帕提农神庙是欧洲规模最大、等级最高的建筑,色彩鲜艳丰富,但是现在只能看到一片废墟。即使到现场也难以凭空想象当年的辉煌和绚丽。在软件中,这一切都恢复到了希腊盛期。帕提农神庙端庄地矗立在围城南边缘。学生还可以通过调整摄像机视角来观察神庙的各个位置和角度。

2. 环境信息协助全面理解建筑。建筑存在于特定的环境之中,进入这个环境才能准确地品味、解读建筑。比如在西方社会的日常生活中,主教堂扮演着重要角色,具有举足轻重的作用。因此,城市主教堂的规模都比较大,超过其它建筑。然而,对于大多数中国学生来说,怎么去理解这个规模之“大”就存在一定的困难。如果不是身临其境,仅仅通过看教材查资料,学生很难感受圣母百花教堂在佛罗伦萨城中鹤立鸡群的出众形体;如果不是站在泰晤士河南岸,难以感知圣保罗教堂穹顶对伦敦天际线的控制作用。这都是由于缺少对建筑所处环境的了解,无法全面解读建筑而导致的问题。毕竟,不是每个学生都有机会游历欧罗巴,穿越美利坚。针对此情况,在外国建筑史教学中尝试将数字地图技术运用到建筑分析中,让学生通过数字地图了解建筑周边环境,进而深刻理解建筑。近年,数字地图技术发展迅速,包含信息量巨大,世界各地区的地理信息和卫星照片尽皆可查,对城市规划和城市发展产生巨大的促进作用。教学中,获取建筑实例周边一定范围内的数字地图,掌握建筑周边环境的资料。从城市的尺度到街区的尺度,最终落实到建筑上,这样的环境信息对理解建筑极其有利。以法国巴黎的几个经典建筑为例来解释数字地图在辅助理解建筑与周围环境关系方面的应用。巴黎的卢浮宫、卢浮宫新馆、协和广场、星形广场凯旋门和德方斯新区这些建筑在外国建筑史教材当中都是重点讲授内容,但在教材中是按不同时间和类型分别讲授,并没有将它们关联起来。事实上,这些建筑和建筑群同处于巴黎一条连绵的轴线上——香榭丽舍大街。从建立好的数字模型上看,可以明确地看到这条轴线,以及沿轴线方向安置的建筑。如此,很容易掌握这些建筑布局的空间序列。当把设计视点设定在人眼视点高度后,沿轴线方向移动,仿佛正行走在这条轴线街路上,远处的建筑逐步拉近,由模糊变清晰,由矮小变高大。还可以调高视点,使画面呈现鸟瞰视角,更利于整理把握街道的空间布局。当运用数字技术将这一系列的建筑构建在这条穿越庞大城市的主轴时,学生才真正地领悟这些经典建筑是如何标刻一座城市,感悟建筑和城市的关系,了解城市的发展历史。以前,没有网络和数字技术作为支撑,这只能是想象,是无法真正实现的。即使真的来到巴黎城市中,人们也很难找到空间中每一个希望看到的角度和高度。而现在只需要学生动动鼠标就展现在眼前。

教学中,这些内容生动地展示给学生,对学生理解建筑、理解城市大有益处。帮助学生掌握建筑发展与城市发展及历史延续的关系,更好地把握建筑师和规划师的设计意图。类似的例子在外国建筑史课程中还有很多。

四、收效成果及学生反馈

此方法经过几年的教学后,发现学生对经典建筑各方面特点掌握更加全面、透彻,对外国建筑历史发展演变的认知也逐步摆脱了单纯教条的片面观点。同时,提高了学生对空间的掌控能力,潜移默化地影响着建筑设计课程,实现了最初的目的。

1. 构建模型能力提高,合作意识增强

构建模型的过程是一个很好的学习和把握经典实例的过程。学生在构建模型的过程中对专业软件的熟悉程度又上升到一个新的高度。对于后续设计课程的帮助有很大的益处。学生在制作模型的过程中,需要和同组的其他成员,甚至是其他小组的成员进行合作沟通。这会帮助学生提升自己的合作能力,提高团队意识,有利于以后工作中的团队合作。学生在制作过程中,不断深化模型数据,随着建模过程的进行,这些经典建筑的数据、空间和形体逐渐地被学生熟悉并记忆。此外,对于其他对建筑感兴趣的观摩者和学习者,数字模型更便于把握建筑,了解其空间、功能序列、形态、色彩等建筑基本属性。

2. 对课程学习产生推动和积极影响

几年来,在外国建筑史教学中综合运用上述手段,使教学环节摆脱了单纯依靠枯燥乏味的陈述讲解的局面,利用数字技术把握学生的兴趣点,使史论课教学一改以往的被动,调动了学生学习的主观能动性。学生对这种教学方式表现出欢迎的态度,学生反映“似乎游历了世界城市和经典建筑”,“像是在游戏中了解历史和城市发展”。这些态度说明在外国建筑史教学中综合运用数字和网络技术已经取得了良好的初步效果,被学生认同。

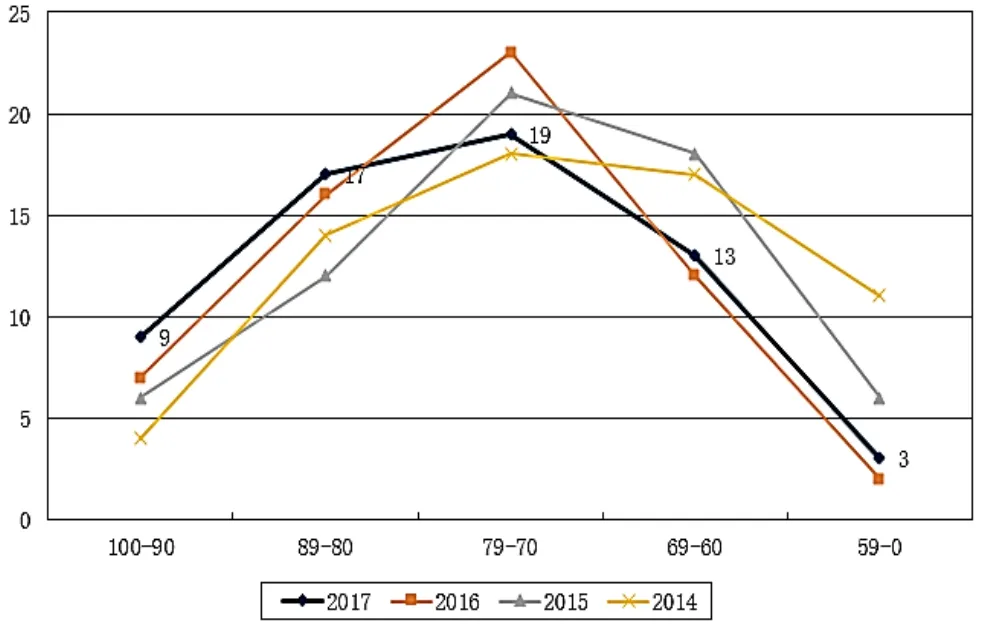

图1 近四年外国建筑史课程成绩

由近些年学生外国建筑史课程的成绩变化(图1)可以看出,学生成绩的曲线逐步向高分段偏移,说明学生成绩普遍提高。此外,从学生成绩中看出,90分以上的人数在不断增加。特别是最近两年成绩优良的学生数量有了明显提高,成绩不及格的学生数量越来越少。这一现象说明学生对外国建筑史课程的兴趣正在提升,学生不再认为建筑历史课是枯燥乏味的课程,因为他们可以亲自参与课程的教学,完成生动的课后作业任务。如此,教学中解决了一个关键性难点——学生不再排斥史论类课程,而是主动迎合。

五、有待进一步讨论的问题

目前教学中也确实遇到一些有待处理和解决的问题。比如,获取建筑的详细资料存在一定难度,所以导致数字模型的建立不是特别的精确,只能够用于一般性地了解建筑空间形态,不能做更深层次的空间分析。以后的工作要继续收集资料,逐步细化模型,使之不断完善。另外,还将扩大建筑周边环境分析的内容,让学生通过环境分析更深入地理解建筑及其周边环境的关系。

将数字和网络技术运用到外国建筑史教学中,促进教学,但其强大的作用还没有得到充分发挥,技术上还有深厚潜力可以挖。随着AR、VR和MR等虚拟现实技术的不断发展和完善,未来还会将数字模型与这些技术结合实现更加身历其境的学习环境。另外,建筑历史知识体系上还有大量内容可以做,只是需要不断拓宽思路,在教学中引入更多的创新性思维,才能利用教学技术手段,继续提升史论课程新鲜感,增加吸引力[3]。

总之,这条路是一种探索,一种尝试,虽然有一定的收效,但成功的路途依旧遥远,要继续不断深化课程改革,从更加丰富的层面完善外国建筑史课程建设。

[1]王蔚, 严建伟. 加强外国建筑史教学的目标性[J]. 高等工程教育研究, 2001(3): 91-92.

[2]刘志勇, 张兴国, 杜春兰, 等. 建筑史体验式教学法研究——重庆大学外国建筑史课程教改实验报告[J]. 高等建筑教育, 2011(3): 10-16.

[3]刘松茯. 分层解读——外国建筑史教学随笔[J]. 华中建筑, 2008(9): 249-253.

[4]刘松茯. 分段解读——外国建筑史教学随笔[J]. 华中建筑, 2006 (6): 127-129.

TU-09

B

1674-327X (2017)05-0139-04

10.15916/j.issn1674-327x.2017.05.043

2017-04-18

孙冰(1976-),男,山东烟台人,讲师,硕士。

(责任编校:付春玲)