二胡曲《悲歌》的演奏版本分析研究

2017-11-02刘兰倩

刘兰倩

(湖南科技学院 音乐与舞蹈学院,湖南 永州 425100)

二胡曲《悲歌》的演奏版本分析研究

刘兰倩

(湖南科技学院 音乐与舞蹈学院,湖南 永州 425100)

《悲歌》是刘天华先生所创作的二胡十大名曲之一,文章中选取王国潼、刘长福、于红梅三位演奏家所演奏的《悲歌》作为研究对象,从速度、定弦、揉弦等表现技法方面进行对比与分析,旨在学习演奏家们精湛的演奏技艺以及对音乐作品进行二度创作的思维,并为学习者们演奏此曲提供参考及理论基础。

二胡;悲歌;演奏版本;王国潼;刘长福;于红梅

一、作者及作品背景

刘天华是我国 20 世纪二、三十年代最优秀的民族器乐作曲家、革新家、二胡、琵琶演奏家和教育家。他毕生致力于民族器乐的创作、演奏、教学和研究,通过他成功的创作实践对 20 世纪中国民族乐器的发展提供了宝贵的经验并产生了深远的影响。

《悲歌》是刘天华先生的二胡十大名曲之一,又名《处世难》,是刘天华先生于1927年冬天所创作。当时的北京政局动荡,封建军阀战乱不断;人民生活极度贫苦;帝国主义在北京城里横行霸道。对于刘天华先生而言,他所寄予希望的北京大学音乐专科与艺专音乐系皆被封建统治当局冠以“有伤风化”之名而勒令停办,并将此经费转作为购买内战所需枪炮之用。因此刘天华失去了大部分的工作,加上学校常常欠薪,导致家中经常衣食无着,1926年冬天,他的幼女燕宝不幸天折,竟无力安葬,得蒙好友杨仲子先生当了妻子的嫁妆—一支金镯子,才得以安葬。改进国乐的愿望步履维艰、家庭生活窘迫异常,这一切让刘天华先生发出“处事难”的感叹。作者用这种忧伤苦闷的音调表达了对黑暗当局的抗诉。

《悲歌》在刘天华的二胡创作中不像《良宵》、《月夜》等作品那样被众人熟知,但却是他所创作的二胡作品中最难处理的乐曲之一,在刘天华的二胡创作中有举足轻重的地位。乐曲整曲为散板的形式,这要求二胡演奏者在处理这首乐曲时,需要把握好全曲节奏上的韵律,这是相当有难度的。在现阶段发表过的文章对《悲歌》的演奏版本的研究较少,多数是以研究《悲歌》的旋律特征和音乐语言特色为主,在乐曲流传过程中,演奏者在不改变原谱的基础上,根据自己的理解对乐曲定弦、速度、表现技法进行了丰富的、深入的艺术实践,从而形成多种演奏版本。因此我将选取《悲歌》不同演奏家的演奏版本进行对比分析,探讨演奏家们对于同一作品在二度创作上的创造性以及艺术价值,为此曲的演奏与教学提供理论基础。

二、演奏版本的介绍

《悲歌》自诞生日至今,被广大二胡演奏家演奏诠释。在诸多演奏版本中,笔者选择了三个具有代表性的演奏版本进行比较分析。表1为三个演奏版本的基本信息。

表1

选取版本之一为王国潼的演奏版本。王国潼,二胡演奏家、教育家。师承刘天华先生的直传弟子陈振铎、蒋风之等人。

选取的版本之二为刘长福演奏。刘长福,中国大陆第一位获得硕士学位的二胡演奏家,民族音乐教育家。

选取的版本之三为于红梅演奏。于红梅,二胡演奏家,中央音乐学院硕士研究生。在中央音乐学院就读期间得到张韶、苏安国、蓝玉崧、刘长福等教授的精心培育。

在这三个演奏版本中,王国潼、于红梅的演奏版本为无伴奏版,而刘长福的演奏版本是民族小乐队伴奏的版本。基于演奏家对这首乐曲的不同理解与处理,三位演奏家的演奏版本在节奏、揉弦、音色等方面处理上风格迥异。接下来我将对《悲歌》这三个演奏版本进行比较分析。

三、不同演奏版本之间的具体差异

(一)演奏时长与节奏

《悲歌》是一首散板乐曲,采用散句形式,由乐逗直接构成全曲,旋律上如内心情感自由的宣泄和流淌。现在的节奏板眼是当时刘天华为了便利初学,勉强加上去的,在他创作之后五年间,始终没有认为完全确定。由此说明《悲歌》这首作品在节奏和演奏速度上没有做出严格要求,这就要求演奏者根据句读的理解去处理节拍之间的关系。

从演奏总时长上来看,刘长福演奏版本《悲歌》时间实际总长为2分34秒,王国潼的演奏版本时间实际总长为3分20秒,于红梅演奏版本全曲时间实际为3分48秒。全曲大致可以分为七个部分。表2为三位演奏家在每个片段所演奏的时长。

表2

从演奏总时长对比可以看出,全曲演奏时长最短的刘长福,也就是说全曲演奏速度最快的是刘长福的演奏版本,最慢的为于红梅的演奏版本,而王国潼的演奏速度在两者之间,从表2可以看出总时长的差异体现在了每一个部分,大致上看,三位演奏家在每一部分中的演奏时长由短至长依次是刘长福、王国潼、于红梅。其中第五部分与第六部分打破了这样的规律,但是在时长差值上大约是2-4秒,相差不大。

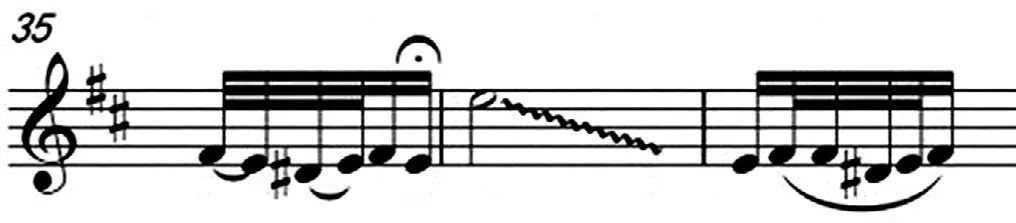

由于乐曲是散板结构,导致演奏时长上的差异主要体现在长音、气口以及渐快或渐慢处理上的时差。在长音的时值上,于红梅所演奏的长音用时最长。例如在乐曲开头的第一个音re(见图1),于红梅在演奏re使用时长5秒,而刘天华和刘长福仅用2秒;每一句的气口上,于红梅停留的时间也相对较长。例如第7小节中mi和xi之间的气口(见图1);乐曲中有很多渐快的处理,如4-5小节的重复的mi﹟do xi(见图1),于红梅在由慢渐快的过程相对更为舒缓,所以演奏用时相比之下是最长的。

图1

除此之外,三人在某些节奏上的处理也存在一些差异,这也是导致时长不同的主要原因。

重复音上渐快处理:如第17小节(见图2),王国潼在此句重复的mi﹟do xi没有做渐快的处理,用平稳的速度演奏这三组mi﹟do xi;而刘长福与于红梅都将此句处理为渐快,相比之下于红梅的渐快的过程较长。

图2

断奏处理:如第17小节第2拍,王国潼将每个音都紧凑的演奏,一口气演奏到第18小节的la上(见图3),在这句中悲愤之感油然而生;刘长福紧凑演奏第二拍前四个音后有个气口,再将xi la演奏完(见图4);于红梅处理这句分别在第二拍第一个音xi和第四个音la后分别有一个气口(见图5),用另外一种方式表达了悲愤却无可奈何的情绪。

图3

图4

图5

通过以上对三位演奏家整体速度的比较,可以得到如下结论:

刘长福的《悲歌》演奏版本速度最快,相比之下王国潼的演奏版本听起来悲愤的味道更为突出;王国潼的《悲歌》演奏版本速度居中,在渐快处理中慢与快差距并不是太大,气口也相对较少,气息悠长,悲愤中透露中无奈;于红梅的的《悲歌》演奏版本速度最慢,在渐快和气口的处理上与刘长福相似,但相比之下处理的最为细腻,特别是在重复音的渐强处理最为明显,将悲愤与不满之情推向高潮。

(二)定弦与音色

《悲歌》的乐谱上标注的是D、A的定弦,刘长福、于红梅是按照谱面的音定弦,即内弦为D(小字一组d),外弦为A(小字一组a)。而王国潼定音总体比谱面低一个二度,即C、G定弦。因为定弦不同的原因,三个演奏版本所呈现的音色也有所不同,刘长福、于红梅的演奏在高音区的音色更为尖锐一些,相对通透明亮。而王国潼的音色带有沧桑感。各有特色。

(三)揉弦

王国潼对于长音上的揉弦多半是按音之后立即揉弦,按压的频率均匀而密集;刘长福的长音多半使用了迟到揉弦的处理,即手指按音之后揉弦再娓娓道来,但因为刘长福在整首乐曲演奏上速度相对较快,所以迟到揉弦的过程并不长;与刘长福相同,演奏时长最长的于红梅也同样用了迟到揉弦的处理方式,而她演奏长音的迟到揉弦过程非常细腻,从不揉弦到慢揉,再到揉弦频率幅度加大,层层递进。

在结束句最后尾音mi上(见图6),王国潼与刘长福没有使用揉弦,而是以渐弱的处理结束全曲;而于红梅在长音快结束的时候微微揉弦再减弱至结束,无奈与悲凉的气息油然而生。

图6

(四)左手技巧

在第36小节中,乐曲出现了一个大滑音(见图7),犹如画龙点睛的一笔,在乐曲的情绪表达上至关重要,它的出现使向上挣扎的旋律转化成微弱的烯嘘叹伤。王国潼演奏滑音直接从谱面的mi(小字二组e)开始向上压揉滑至第37小节的mi(小字一组e)上,滑音的过程是最长的;刘长福演奏滑音时,先从35小节最后一个音mi(小字一组e)滑到36小节的mi(小字二组e)再向上压揉滑到下一小节的mi(小字一组e)上(见图7),也就是说相比王国潼,刘长福在大滑音之前加了一个小滑音。于红梅在滑音上的处理与刘长福相同,但压揉上滑的过程用时长于刘长福。

图7

第41小节中的re(见图8),是乐曲中唯一的一个颤音。王国潼演奏此颤音密集且均匀,按音之后立即开始打音。刘长福与于红梅都采用由慢渐快的打音,于红梅在打音过程中,力度使用了由弱变强再变弱的处理。

图8

四、结语

通过对音响资料的分析可发现,王国潼、刘长福、于红梅三位演奏家在对《悲歌》这首作品的处理上存在很大的差异。虽然风格各异,但都十分精彩。

王国潼是三位演奏家中资历最老的,“王国潼为了拉好刘天华的作品,分别仔细钻研前辈二胡名家的演奏版本,从刘天华本人的两首珍贵录音《病中吟》、《空山鸟语》到刘天华的学生蒋风之、陈振铎及其他二胡名家张锐、干柏林的演奏,都一一仔细聆听研究,汲取优点,也试图弥补他们的不足。王国潼指出,刘天华的二胡曲,既有中国传统民间音乐中的那种抑扬顿挫的、每个音都雕琢一番的韵味,却还有讲求大旋律的美感。” 王国潼的演奏的《悲歌》沧桑中带有一些苍劲,仿佛身入《悲歌》的时代背景之下,深切感受到“处事难”的困境。

刘长福演奏的《悲歌》速度最快,气息流畅,演奏上顿挫分明将悲愤之情展现淋漓尽致。大幅度的压揉又将悲痛无奈十分深入刻画,情感上表达十分充分。民族小乐队的伴奏为其演奏更添光彩。

于红梅演奏的《悲歌》最为细腻,但是又不缺内心涌动的悲愤及无奈的悲哀之情。于红梅作为三位中唯一的一位女演奏家,虽在乐曲处理上与刘长福具有很多相似之处,却把这些处理做得更加细微,将不平静的哀伤一次一次推向高点,像一次有一次的叹息不断的营造“悲”的色彩。

三位演奏家演奏《悲歌》均有其独到之处,但对于音乐情感表现与内涵理解是相一致的,运用二胡演奏的各项技巧将刘天华当时处境的悲愤无奈和哀伤体现的淋漓尽致。通过分析研究《悲歌》的三个演奏版本,学习演奏家们精湛的演奏技艺以及对音乐作品进行二度创作的思维,这将使我们更为深刻地理解刘天华的二胡作品,并为我们演奏刘天华的二胡作品提供了参考及理论基础。

[1]胡志平.刘天华二胡曲乐音形态分析与探讨(上)[J].黄钟,2007.

[2]丁言涛.刘天华二胡音乐初探[D].福建师范大学,2007.

[3]刘育和.刘天华全集[M].北京:人民音乐出版社,2010.

[4]<歌与舞>专栏[Z].成报,1991.

J607

A