论国家科技治理中的专利制度安排

2017-11-02毛昊

毛 昊

论国家科技治理中的专利制度安排

毛 昊

尽管专利制度安排能够有效弥补传统科技治理模式的弊端,但两者在国家行政管理、法律战略和政策体系等层面均仍存有交叠与冲突。传统科技治理模式未能将专利视为一套良好运转的制度性安排内嵌其中。然而,专利所具有的市场私权和政策工具属性,决定了其能够在政府科技治理和科技创新的市场治理体系中发挥重要作用。专利制度能够有效聚合创新资源,破解科技市场的“阿罗悖论”和“机会主义”,降低举国体制中重大科技项目风险,改进传统科技奖励体系,给予创新者持续创新的内生动力。专利制度亦能构建起以知识产权为核心的资源生态,促使市场主体技术创新的动力制度化、内生化,加速形成现代化企业知识产权治理模式。新一轮的国家科技体制机制改革应当在既有科技体制中强化专利的制度安排,发挥专利制度对创新资源配置的基础性作用,提升科技和专利在行政管理、法律修改和战略制定中的协同效率,改进专利制度对市场研发和组织行为演进的功能效用,促进专利与科技工作的深度融合,进而实现从专利治理、科技治理到国家创新治理的转变。

国家治理 科技体制 体制机制改革 专利制度 创新驱动发展

一、引言

在公共政策领域,治理就是体制与制度的安排,是利益竞争集团间互相作用的原则、规范和决策程序。作为国家创新治理体系的核心,科技治理是对科学技术的权利义务、职责范围和管理机制的结构化设置和制度性安排。中国的科技治理体系在国家经济由高度计划转向引入市场机制的背景下产生,具有强大的体制惯性,时至今日,政府仍旧习惯依靠于传统体制下计划和政府指令实施资源配置,客观造成了科技与经济结合并不紧密,科技成果产业化存在严重脱节等问题。①方新:《中国科技体制改革——三十年的变与不变》,载《科学学研究》2012年第10期。国家治理现代化的发展进程中,亟需借助市场化的配置资源方式,建立起能够有效适应创新主体多元、活动多样、路径多变的治理路径。

专利制度是能够有效配置市场资源的基础性制度,其与稳健的价格货币体系、开放市场、契约精神和其他形式的私人财产共同构建市场竞争秩序的基石,②德国弗莱堡学派代表人物欧肯在《经济政策的原则》中提出的建立和维护市场竞争秩序框架。这一竞争秩序包括七大构成原则:一是有运作能力的价格体系;二是私人产权;三是开放市场;四是契约自由;五是承担责任;六是币值稳定;七是经济政策稳定性。这七项原则不取决于某个国家的个别形势和特殊国情,而是市场经济的一般原则和共同标准。为国家实现由投资型、资源型驱动向知识驱动提供基础制度保障。作为专利制度运行的产物,专利权是最高形态的私有产权,③刘春田将知识产权解释为第一财产权利。刘春田认为:目前民法学界的投入力量中,偏重对人格权制度、民事主体制度和财产制度问题的思考,欠缺对由技术进步所带来的财产领域的革命性变革的新现象、新问题的关注、探索与研究。具体内容参见刘春田:《知识产权作为第一财产权利是民法学上的一个发现》,载《知识产权》2015年第10期。不但能够有效引导市场竞争和商业发展,而且也正在成为国家财产存在和价值流转的重要载体。基于专利的私有权利及政府治理的双重属性,其完全能够在改进国家传统科技治理模式中发挥基础性作用。

历史发展经验表明,科技创新是国家全面创新体系的核心,科技强国无一不是知识产权强国,构建强大的专利能力是实现国家科技强盛的必由之路。如果能够营造良好的知识产权制度环境,在依法保护的基础上推行科技创新与制度创新,那么国家成为创新强国的概率就会大大增加。寇宗来据此指出,近代中国与欧洲国家的重要区别就在于缺乏有效的专利技术保护,社会技术进步主要由商业机密推动。④寇宗来:《机密还是专利》,载《经济学季刊》2011年第10期,第115-134页。正是由于专利制度在鼓励信息披露、提高技术知识累积中所发挥的不可替代作用,一旦丧失了专利制度的保护,技术与知识无法共享,不但降低了社会整体创新效率,也提高了技术失传风险。因此,在国家科技、经济和社会发展进程中,一套基于专利制度的新兴治理安排自然成为大国崛起的内生呼唤。

按照现行模式,专利与税收、金融、政府采购、贸易管制等共同作用于国家科技治理体系,已经成为科技发展中有效的政策工具。⑤赵筱媛、苏竣:《基于政策工具的公共科技政策分析框架研究》,载《科学学研究》2007年第1期,第52-56页。然而,受既有科技体制惯性影响,尽管专利技术往往被认定为科技成果,但国家技术市场中的专利技术转化占比极低,《科技成果转化法》《科技进步法》与《专利法》客观存在包含与交叠;国家科技与专利两套工作体系在中央层面独立运行,但在地方层面却形成了专利管理依附于科技管理的情况,专利治理模式缺乏整体性、自主性和主体意识。⑥易继明:《国家治理现代化进程中的知识产权体制改革》,载《法商研究》2017年第1期,第183-192页。科技与专利在体制和机制层面⑦易继明指出,“体制”和“机制”两个范畴。比较而言,“体制”是一个静态的范畴,它设置主体及其机构,界定其权限和隶属关系;而“机制”则是一个动态的范畴,它根据“体制”之内的各有机体的构造、功能和相互关系,确立各有机体的交往方式与运行模式。在一个封闭的制度环境之下,“体制”是“机制”的前提,也是“机制”运行的决定性因素;“机制”之运行模式,是一定“体制”之下的必然结果。具体参见易继明:《国家治理现代化进程中的知识产权体制改革》,载《法商研究》2017年第1期,第183-192页。存在内生的矛盾与冲突。有鉴于此,如何进一步在科技体制中更好地发挥专利制度的法律、技术和市场属性,实现专利制度对创新资源的有效配置,促进专利制度成为贯穿于科技治理模式的、完整的制度性安排,是深化科技体制改革与完善专利制度建设的现实难题。

对此,本文尝试从现行科技和专利的政府行政管理机构设置和工作管理角度出发,探讨两者在深度融合过程中可能存在的问题,进而提出依靠专利制度改进传统科技治理体系的思路与方法,以期为创新驱动发展战略下国家创新治理改变和科技体制改革提供有益借鉴。

二、国家科技与专利的政府行政管理机构设置

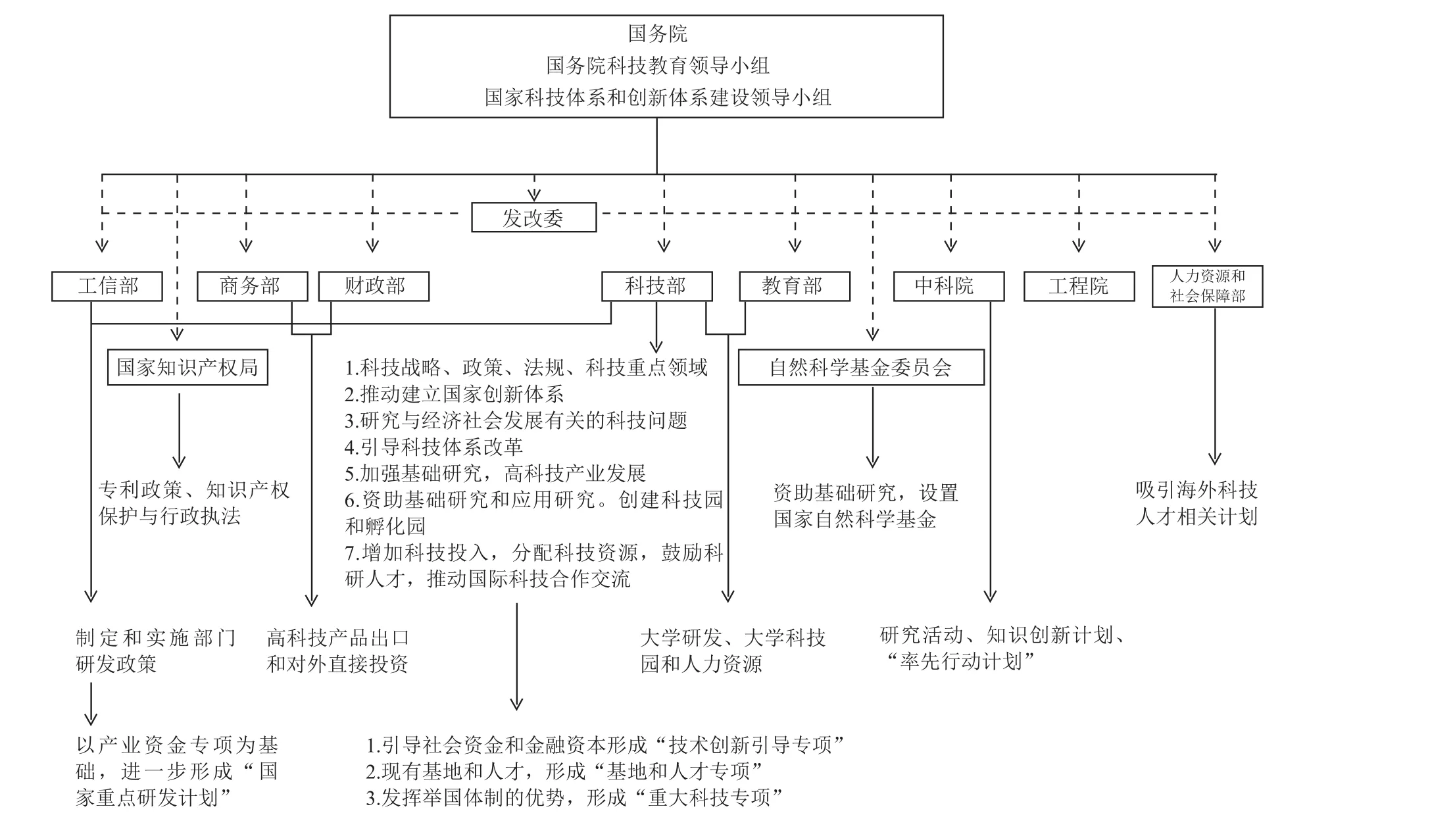

目前,我国政府在管理科技工作过程中以科技决策机制、资源配置机制、经费使用机制和科技评价机制为核心,建立了国家科学和技术工作的管理构架和制度设置。图1表明,科技治理体系参与主体包括了国家科技、发展改革、工信、商务、财政、教育、人力资源、知识产权(专利)和基础科学等部门。作为驱动中国科技体制运行的中心载体,科技部的工作主要包括科学体系和技术体系两部分内容,科学体系的重点在于知识生产,技术体系的重点在于技术进步和商业化。

图1 国家科技治理的体系构架⑧ 本图部分参考了《中国创新政策研究报告》中的内容(薛澜、柳卸林、穆荣平等译:《中国创新政策研究报告》,科学出版社2011年版,第53页),并根据最新发展变化由作者整理绘制。

新一轮国家科技体制改革中,科技部积极拓展传统科技项目的治理模式,⑨“国家重点研发计划”就是将科技部自身的高技术研究发展计划、国家重点基础研究发展计划、国家科技支撑计划、国际重点合作交流专项,同发改委、工信部的产业专项资金,以及农业部、卫计委等13个部门的行业科研专项实施的资源、平台整合;“技术创新引导专项”则结合了科技部与发改委、财政部的新兴产业创投基金等得以形成。以提升创新对国家经济社会发展总体绩效影响为目标,⑩See Fagerberg J, Mowery D C, Nelson R R. The Oxford handbook of innovation, Oxford University Press, 2005.联合有关部门实施了协同治理模式的改进,逐步形成了涵盖要素、主体、关联、产业、区域和环境的六大类政策体系。[11]根据科技部政策法规与监督司贺德方司长的总结整理。具体内容参见梁正:《从科技政策到科技与创新政策——创新驱动发展战略下的政策范式转型与思考》,载《科学学研究》2017年第2期,第170-176页。其中,要素政策包括科技投入、人才政策和科技基础设施政策;主体政策包括企业、高校院所和服务机构政策等;关联政策包括产学研、军民融合政策和科教结合政策等;产业创新政策主要是针对特定产业的创新政策;区域创新政策主要是针对特定区域的创新政策(如示范区政策、高新区政策等);创新环境政策包括市场环境政策、科技金融政策、国际化政策和文化环境政策等。

与科技部在国家科技治理体系中的定位不同,国家专利管理部门主要承担了国家专利制度建设、保障与服务功能,其工作体系主要由“专利制度管理”和“专利工作的行政管理”两部分组成。[12]毛昊:《试论我国专利政策:特征、问题与改革构想》,载《科技与法律》2016年第1期,第154-170页。其中,专利制度管理围绕专利审查、复审和无效环节展开,包括专利法律、实施细则和审查指南的内容,具体涉及:专利审查的流程、标准、周期与质量控制;专利制度效用的权属政策(职务发明专利的权利归属和职务发明人权益政策)、收费政策、信息公开政策和专利许可政策;专利复审、无效及审判政策等。专利工作的行政管理则以专利确权为基础,执行着促进专利制度在国民经济体系中效用发挥以及实现专利价值的基本功能,具体涉及:国家知识产权与专利战略推进,与专利有关的行业和区域政策,省部会商政策,强省、强市、强县、园区、集聚区政策,企业与品牌培育政策,专利与知识产权标准化政策,专利质押融资、专利保险与资产评估政策,专利行政保护政策,知识产权服务业政策,专利产业化与运营政策等。

如果进一步将科技政策和专利政策进行比较,我们发现科技和专利拥有各自的政策优势:作为国家专利的审批机构,国家知识产权局拥有丰富的专利审查、管理和服务人才,了解专利的基础技术属性,熟悉如何在提升专利价值基础上推进高质量专利的产业运用和转化,具有其独特的发明人权属政策、专利转让许可政策和专利金融政策;但是与传统部门相比,国家专利管理部门整合社会资源和政治博弈的能力较弱,在缺乏有效政策资金和平台支持下,引导市场主体培育高价值专利,提升专利产业化活动水平的难度增大。而科技部门拥有强大的资金、项目和平台体系支持,在推进产业研发、技术产业化中具有独特优势;但受传统科技管理模式影响,科技成果管理模式往往忽视了高质量专利的产出和运营规律,未能充分实现对发明人的激励,项目管理的惯性思维严重,科技奖励政策不能很好地面向市场。

从既有科技体制的资金、项目和平台角度看,两者除各自所具有的优势外,也存在着治理模式的交叠与重合:中央层面,科技成果、权属政策和科技金融的核心实际上就是专利;地方层面,战略推进、省部会商、区域、园区、企业等政府管理中两者亦存在较大程度的交叠,越是接近于地市、区县,科技与专利工作的区分度越是模糊。科技与专利的冲突,既降低了国家科技体制的运行效率,也制约了专利制度在国民经济中的功能发挥。

基于上述情况,为促进国家科技和知识产权(专利)工作更为顺畅地运行,国家建立了科技创新和知识产权两套工作协调机制:一方面,通过国务院科教体制领导小组、国家科技体制改革和国家创新体系建设领导小组,综合协调统筹科技体制的治理工作。另一方面,成立了知识产权部际联席会议机制,以促进知识产权在国民经济和创新发展体系中的作用。不久前由国务院领导担任召集人的知识产权部际工作协调机制已经完成。[13]参见《国务院关于同意建立国务院知识产权战略实施工作部际联席会议制度的批复》,(国函[2016]52号),载http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/30/content_5059662.htm.问题在于,系列协调机制有效平衡了部门的权利和利益,但也将既有的分歧公开化、甚至制度化。政治博弈能力相对较弱的部门借助部际联席会议机制强化了市场资源和政治资源的调配的能力。对此,我们需要思考,国家科技与知识产权的双向协调机制是否能够真正有效地促进专利制度在国民经济中的运行,还是在更大程度上造成了工作的重复建设?作为相对弱势的专利部门,应当如何借助协调机制平台提升专利融入国民经济和创新发展体系的效率?在未能实现国家创新发展体制机制改革的背景之下,应当如何引导科技和专利两种治理模式的协同发展?

三、国家科技与专利的法律和战略治理

中国科技治理模式发展进程是以科技体制法制化和国家科技战略调整作为两轮驱动。1978年第一次全国科学技术大会召开时,中国的科技机制仍处于计划经济框架之下。1984年中国专利制度建立后,专利作为一种更具市场化属性的成果权利,有效弥补了科技成果的计划管理弊端(我国科技体制改革中的重要节点见表1)。但国家科技与专利行政管理体制的分割,客观阻碍了专利制度安排进一步传导至由科技部门主导设计的国家法律、战略和市场层面。国家科技部门所主导的法律和战略也经常与知识产权部门的法律与战略产生冲突。

表1 中国科技体制改革中的重要节点

首先是法律层面的关系。如果以1985年“关于科学技术体制改革的决定”作为国家科技体制改革的起点,我们发现国家科技体制改革三十年的进程也是科技体制法制化的进程。中国先后颁布了系列与科技体制密切相关的国家法律(条例):1979年《科技进步奖励条例》提出扩大科研机构自主权,初步发展技术市场;1984年《专利法》的颁布实施,标志着专利制度的建立;1987年通过《技术合同法》建立起国家的技术市场;1993年发布《科学技术进步法》确立科学技术为经济建设和社会发展服务的总体制度框架;1996年《促进科技成果转化法》的实施,提出依法对研发科技成果的完成人和转化贡献者予以奖励。

总的来看,传统科技治理模式仅将《专利法》作为科技法律的一项构成。但在科技体制中,专利本身就是以技术成果的形态存在,故而现行专利法律和科技法律不可避免地存在交叠,甚至产生冲突。例如,《科技进步法》中对财政资助项目科技成果所形成的专利权属问题作出了安排,专利工作体系基于《专利法》也明确规定了财政资助项目科技成果所形成的专利的归属。对此孙远钊指出,作为国家专利政策的上位法律,《科技成果转化法》和《科技进步法》在内容上同《专利法》及相关规定经常存有不一致的表述,主要表现在对于约定有限原则的限制、职务发明奖酬的法定比例、职务发明奖酬的兑换条件、职务发明奖酬对象、职务发明奖酬的支付主体以及职务发明奖酬的获得者六个方面。[14]孙远钊:《论科技成果转化与产学研合作——美国〈拜杜法〉35周年的回顾与展望》,载《科技与法律》2015年第5期,第1008-1037页。与科技不同,专利流通于市场、更具制度保障。在两部法律产生重合的部分中,《美国拜杜法》的经验已证明产学研合作的本质内核在于专利,技术成果转化的核心也是专利。如何能够妥善处理上述法律间存在的矛盾和冲突,提升法律制度的实施与执行效率,是在科技治理模式中建立专利制度安排的核心议题。

其次是战略层面的关系。在国家发展进程中,中国曾先后颁布实施了“科教兴国战略”(1995)、“自主创新战略”(2006)和“国家知识产权战略”(2008),并一度将科教兴国(国家中长期科技规划)、人才强国与知识产权战略作为国家发展的三大战略,共同构成建设创新型国家的行动纲领。[15]董涛:《国家知识产权战略与中国经济发展》,载《科学学研究》2009年第5期,第641-652页。2015年《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》全面阐释了加快实施“国家创新驱动发展战略”的总体思路、主要目标,提出让知识产权制度成为激励创新的基本保障。从科技驱动、知识产权驱动发展到创新驱动,实际上就是科技与知识产权向社会经济全面转化的进程。创新驱动发展战略既强调了技术变革,又突出了专利的制度性因素和商业化应用,明确了技术变革后技术成果的产权界定与价值实现,是历史中三大国家战略的凝练与延续。2016年《国家创新驱动发展战略纲要》在继续强化知识产权对创新制度保障认识的同时,提出知识产权战略与标准战略、质量战略共同构筑了支撑国家创新发展的战略保障。客观上讲,从“三大国家战略”到“三个战略性保障”,知识产权作用定位已经略有调整。如果说国家科技创新战略已经升级为创新驱动发展战略,那么国家知识产权战略应怎样在创新驱动中寻求自身定位?参考日本、韩国等国家的历史发展经验,其通常经历了贸易立国、技术立国、知识产权立国的转变演化过程。对此,我们也需要反思,是否能够将知识产权作为一种价值理念和国家使命嵌入科技创新系统,进一步提升知识产权战略在国家战略发展中的定位。

四、国家科技与专利的组织行为治理

资源配置既能够通过市场解决,也能够通过政府(或企业内部)的指令解决,前者存在市场交易成本,而后者则因政府指令方式的存在而在市场交易成本的基础之上引发了市场管理成本。传统科技体制具有典型的计划性,而专利制度及其治理模式充分体现了市场化的制度安排,专利制度通过市场方式有效弥补了传统科技治理模式中计划管理的弊端,促进了资源配置、市场交易和市场行为效率的提升。

(一)科技举国体制中的专利治理

科技举国体制以及国家科技计划是历史形成的产物,体现出国家意志和民族精神。在新中国的成长历程中,科技举国体制产出了一大批重大科技成果,是实施“国家大科学项目”的必然选择。[16]钟书华:《论科技举国体制》,载《科学学研究》2009年第12期,第121-126页。但科学的终极目的是探索未知领域,任何计划和预测都不能对未来作出完美预期。举国体制在成为有效应对大科学和重大科技项目制度安排的同时,也涉及巨大的项目风险,更面临着重大技术攻关项目向国民经济领域实现技术转移与技术扩散的问题。部分举国体制中的科研项目缺乏明确的市场化预期,具有因科研投入缺乏有效利益扩散机制而转化成为高额社会成本的风险,造成了科技研发效率以及市场控制力的降低。

伴随着政府科技资源及民间科技资源配置方式多元化,科技举国体制与市场经济兼容性逐步增强。在举国体制中增加专利的制度安排,就是发挥科技举国体制与市场经济的相容性,实现局部计划配置与整体市场配置相结合。专利制度确定了产权归属,形成了技术扩散的制度保障,对创新资源要素具有流动导向与创新资源优化配置的功能,能够促进创新资源流入最有效率的生产部门,并以此实现对资源的有效维护和追加利用。高铁等项目的成功经验不仅在于集举国之力实施产品项目攻关,更在于借助对高铁项目的知识产权改进和权利取得,实现了市场控制能力的提升,保障了举国体制下研发资金投入使用的效率。在科技举国体制之下,专利制度能够成为贯穿于科技计划和市场体制的连接线。

(二)国家科技奖励中的专利治理

科技奖励制度是国家激励自主、激发人才活力,调动科技工作者积极性、创造性的重要制度性举措。现行的国家科技奖励体系植根于国家科技系统,主要包括自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖。其中,自然科学奖围绕原创性、公认度和科学价值,技术发明奖围绕首创性、先进性和技术价值,科技进步奖围绕创新性、应用效益和经济社会价值,分类制定以科技创新质量、贡献为导向的评价体系。近年来,国家科技系统增强了提名、评审的学术性,明晰政府部门和评审专家的职责分工,鼓励学术共同体发挥监督作用,进一步提高科技奖励的公信力和权威性。

尽管国家科技奖励取得了明显进步,但现行国家科技奖励体系中以科技成果为导向的问题仍未得到根本解决。在科技奖励体制下,科研面向国家项目,其终端目的是为了获得政府奖励,知识产权仅是取得科技奖励的附属标准,在一定程度上造成了创新者对新技术的商品化和产业化的忽视,严重时甚至脱离了市场的需要。而事实上,国际经验表明,专利制度能够有效弥补国家科技奖励制度的缺陷:一是专利制度是市场经济的产物,其规则是按照市场经济规律和市场机制所运作的,专利奖励始终将保护和鼓励技术发明的商品化和产业化作为出发点。二是专利制度使知识产品成为私人物品,有效降低了外部效应,形成了对科技奖励制度的补充。三是专利权的本质是私权,专利制度的激励作用是内生的,而国家科技奖励制度多由政府主导。四是专利制度的激励具有可持续性,能够兼顾市场和政府作用;从物质性(而非精神性)而言,科技奖励具有阶段性,难于规避评价标准的主观性。[17]本部分内容根据《科技中国》记者2005年对国家知识产权局专利管理司马维野的采访报道整理。

当然,我们也需要认识到,专利制度和科技奖励制度都是能够激励创新的制度安排。事实上,国际上很多学者也对专利奖励制度提出过批评:专利制度已经为创新者提供了足够的市场激励,为何还要继续设计政府专利奖励?过度的专利保护给社会带来的垄断低效,将成为限制知识共享的屏障等。在此问题之上,Stiglitz采取了折衷观点,[18]Joseph E. Stiglitz:《从知识产权角度看中国创新体系机制设计》,载《北京大学“中国经济研究中心简报”》,2007年。提出需要将专利制度、奖励机制和政府资金支持作为创新制度组合,使得知识和创新成果可以为全社会广泛应用。按照Stiglitz的论证思路,我们必须在国家已经存在的科技奖励中强化专利的制度安排:一方面突出传统科技奖励的作用,强化科技奖励的市场价值导向,增强科技评价对创新内生动力的作用;另一方面发挥政府专利奖励在国家科技奖励中的作用,兼顾专利的经济、技术和社会效益,激发创新者内在的创新动力。

(三)技术交易市场中的专利治理

国家技术交易市场的建立是科技体制改革的主要成绩,解决了计划经济体制无法实现的信息和激励问题。在技术交易市场中,科研成果转让和技术推广成为一种经济行为,改变了国家计划经济体制下科研成果完全归属国家所有的体制刚性,从而为科研成果和技术的无偿使用提供了基础。[19]寇宗来:《中国科技体制改革三十年》,载《世界经济文汇》2008年第1期,第77-92页。1982年9月,国务院决定实行科技成果有偿转让。1984年2月,国家科委颁布《关于科学技术成果管理的规定》,提出纳入政府管理的科技成果范围。1985年1月10日,国务院发布《关于技术转让的暂行规定》,对技术转让费及其相关支付、税收和使用进行了规范。作为推进拨款体制改革的重要辅助手段,完善的技术市场确保了科研机构能够充分行使技术开发成果的所有权、收益权和转让权。

然而,单纯的技术交易存在难以定价的问题,技术购买方必须通过了解技术产品判断技术的市场价值,但一旦技术细节被公告,购买方的购买积极性将大幅度降低,这也是所谓的“阿罗悖论”。此外,技术供应也存在着技术交易的法律约束问题。技术需求方无法确信技术供应方在交易发生后不会向第三方重复销售该技术,技术交易存在着很强的“机会主义”。专利制度有效化解了技术市场中的“阿罗悖论”和“机会主义”,专利技术通过信息披露降低了技术供求双方的搜寻成本,解决了技术权利的边界和可占有性问题,有效减少了技术交易过程中的机会主义。

按照以上逻辑,专利交易理应成为技术交易的核心内容。但相关数据统计表明,尽管技术市场的规模逐步扩大,但是科技交易市场中交易主体更倾向于采用技术咨询、技术服务等具有不确定和隐蔽性的成果转让方式,降低了技术运转与溢出的效率。根据《中国科技统计年鉴》的数据,2013年全国科技成果转让收入总额达到了28270.29亿元,但其中的专利转让收入仅为31.17亿元。[20]国家统计局、科学技术部编:《中国科技统计年鉴—2014》,中国统计出版社2014年版。而《中国科学院统计年鉴》的数据显示,2013年中国科学院院属单位通过科技成果转化到地方企业的合同数量9907项,涉及合同金额3105.79亿元,但其中专利转化的合同仅有286项,合同金额8.9亿元。[21]中国科学院计划财务局编:《中国科学院统计年鉴—2014》,科学出版社2014年版。在中国已经实施的科技成果转化中,核心专利技术所占的比重并不高。因此,完善的技术市场功能应当逐步提升专利在技术交易中的主体地位,扩大技术市场中专利交易的比重份额,加速实现专利技术的市场流转。

(四)研发组织重构中的专利治理

中国科技治理模式发展进程中所取得的另一项主要成绩在于企业代替政府成为了研发投入的主要来源。在传统科技管理模式下,计划指令的资源配置效率较低,政府希望通过技术交易市场打通技术创造和产业化实施之间的障碍。然而,中国技术交易市场的形成确立必然受国家法制化进程和产权制度发展的制约,不可能完全实现技术流转。因此,中国政府在建立技术市场的同时也加速了实施系列市场主体的组织重构。

一方面,国家鼓励企业具有内部的研发能力。在国家历史发展过程之中,曾经颁布《关于推进科研事业单位并入大中型工业企业的规定》,鼓励企业兼并研究院所。但是科研院所无法提供企业所需要的产业技术,企业实施技术兼并的内在动力不足。因此很多大型企业选择建立了内部研发机构。[22]同注释[19]。但在研发机构建立后,很多企业没有知识产权保护意识,未能产生高质量的、具有市场控制力的专利,贸工技的赢利方式在国家企业层面仍然普遍存在。特别是对于享有垄断地位的国有企业,其研发产出效率和知识产权意识严重缺位。根据国家知识产权局组织实施的调查:2009年中央企业申请专利约3.9万项,仅占当年全国专利申请的4.5%(其中发明专利授权占比约为7.5%),但同期中央研发投入却相当于全国研发经费投入总体水平的31.8%。[23]国家知识产权局规划发展司、国家知识产权局知识产权发展研究中心编:《中央企业专利调查报告》,国家知识产权局,2012年。由此可见,很多重点国有企业并没有使用专利制度的强烈意愿。企业在成为国家研发主体的同时,尚未享有足够数量和质量的专利储备,管理和运用专利的能力严重落后。

另一方面,国家鼓励科研院所和高校拓展生产销售。最常见的方式就是将有的院所中的部分成员脱离出来,创办高新技术企业。例如,1988年的火炬计划,就是鼓励研究所、高校的研发人员到高科技园区或者孵化基地进行创业。联想、北大方正、清华同方、大唐电信就是在上述内化模式下产生。而上述产业均是普遍具有高风险性特征的新兴行业,专利能力则是上述机构在激烈市场竞争中生存与成功的有效竞争法则。尽管在历史过程中我们均实现了基于科研院所的创新型企业孵化,但时至今日,科研院所和高校实施专利的水平不高。国家知识产权局年度专利调查显示,科研单位专利实施比例约为五成,高校为两成,科研单位与高校约七成专利的研发成本在10万元之下,约五成的授权专利研发成本在5万元以下,其专利转化的效益水平和专利研发产出投入的成本严重不足。[24]国家知识产权局规划发展司、国家知识产权局知识产权发展研究中心编:《中国专利调查报告》,国家知识产权局,2008-2012年。中国产学研合作产出专利的质量和水平不高,科研院所和高校对待专利的态度受到传统科技成果思维的制约,未能实现从“以单位为中心”向“以发明人为主体”的转化,没有通过实现法人化的方式确保享有对专利处置权利的自主权。[25]何炼红、陈吉灿:《中国版“拜杜法案”的失灵与高校知识产权转化的出路》,载《知识产权》2013第3期,第84-88页。

(五)技术产业化中的专利治理

从理论与实践探索的历程来看,目前科技政策的发展已经从解决市场失灵、系统失灵、转变为引导创新方向、推动系统转型与变革。新的政策框架通过技术预见为创新活动提供方向,鼓励创新过程中的投资,实现从初始发明、改进发明到技术应用扩散的全过程。

第一,专利引导了对产业技术发展的预见。创新市场具有较高的不确定性,而专利聚焦了知识的生产要素供给,能够通过有效的专利布局,引导产业研发路径,减少产业技术创新风险。目前实施技术发展预见最有效的方式包括专家建议(德尔菲调查)、科学论文分析和专利分析。其中,科技论文先于核心技术产生,而专利则出现于技术大规模商业化的初始端。有效的专利分析,能够在掌握技术情报信息的基础上,为新的技术发展和市场产业化动向提供科学参照。

第二,专利保障了对高新技术的投资方向。历史经验表明,专利制度是为满足资本增值而创设的制度。专利制度的目标在18世纪便已经不只包含激励发明,更包含激励投资。[26]伊利奇•考夫著:《专利制度经济学》,柯瑞豪译,北京大学出版社2005年版。目前,知识产权在世界范围内作为融资机制的特征更加明显,[27]弗朗西斯•高锐:《知识产权的作用再思考》,2013年8月,墨尔本大学演讲, 具体内容参见http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/dgo/speeches/pdf/dg_speech_melbourne_2013.pdf.资本会借助知识产权的符号效应吸收产业要素、放大资本价值。李琛据此指出,知识产权的创造可以靠天性推动,而投资则需要制度的保障。[28]李琛:《知识产权法基本功能之重解》,载《知识产权》2014年第7期,第3-9页。一旦资本需要和掌握了专利,为了满足资本追求剩余价值的需要,就必然要求知识产权制度不断强化其垄断(或排他)的性质。专利制度提供了明晰的财产权保障,不仅激励了创造,更与资本捆绑在一起实现了技术的产业化激励和财富增值。

第三,专利改变了技术产业化发展的治理模式。在传统经济增长模式之下,产业发展遵循着“基础研究→应用研究→开发→生产经营”的线性形态,[29]张来武:《科技创新驱动经济发展方式转变》,载《中国软科学》2011年第12期,第1-5页。专利不是产业发展的生产要素,而多被看成为创新成果的产出。伴随创新驱动发展的新兴经济模式兴起,创新要素组合呈现出非线性和高互动性的复杂特征,经济增长表现为科学发现、技术发明与市场应用的三螺旋结构。在此情况之下,产业发展更加依赖于高质量专利技术的拥有和扩散,专利不仅是创新成果的产出,也表现为产业创新要素的投入。科技治理中的高技术产业在强调技术先进性、工艺前沿性以及研发投入保障的同时,需借助专利提升市场控制力和产品竞争力。高技术产业化治理模式的演进,体现了产业发展中专利制度的市场化功能,对中国产业的转型升级具有重要意义。

五、现行科技体制中强化专利治理的建议

专利制度在国家科技治理模式中应表现出更为基础性的作用,不仅体现在专利作为一种权利,其本身就是科技成果的重要组成,更体现在专利作为一种制度设计,也是科技治理模式的基本构成。对此,遵循从工作层、机制层到制度层的路径改革模式,我们需要对国家传统科技治理体系和科技创新的市场体系实施改进,最大程度地提升专利制度的效用。

(一)实现科技和专利行政管理体系的有效协同

在清晰认识科技与专利职能分工和工作定位的基础上,考虑专利管理部门在专利确权及与之相关服务中的优势,将专利的制度安排有机嵌入科技工作的治理体系:

第一,明确部分科技工作的专利内核。确立科技成果中专利的中心地位,通过专利管理破解科技经济两张皮问题。突出科技成果中发明人的作用,在职务发明权属界定和权利行使中实现“以单位为中心”向“以发明人为主体”的转化。进行以专利为核心的成果所有权、处置权和收益权改革。构建以专利为驱动载体的产学研合作机制。

第二,在资金项目平台中增加专利治理内容。一是在科技基础科学、重大专项、基础平台、计划资金中,考虑将专利工作嵌入科技资金和项目分配过程,在科技项目管理中充分尊重专利的技术、法律和市场属性。二是构建国家专利制度、科技奖励机制和政府资金的组合创新制度,加速知识和科技成果的广泛应用。[30]Joseph E. Stiglitz:《从知识产权角度看中国创新体系机制设计》,载《北京大学“中国经济研究中心简报”》,2007年。三是形成专利人才、专利奖励、专利金融、专利服务对科技人才、科技奖励、科技金融和科技服务的有效补充。

第三,减少科技与专利地方资源的重复配置。充分认识专利与科技在战略推进、行业、区域、企业、园区、品牌培育、服务业等宏观行政管理领域的工作重叠,解决政府资源布局在由中央向地方传导过程中,越接近基层重叠度越高的问题。减少地方重复性资源配置,提升科技和专利的协同运转效率。

(二)实现科技与专利法律战略体系的有效协同

法治是国家治理能力现代化的重要体现,战略指引了国家发展的走向。在国家科技体制和创新治理结构改革进程中,只有通过法律和战略层面的改革创新,才能形成最大的制度红利,真正发挥法律和战略对改革的引领与保障作用。对此,我们需要强化国家科技与专利工作的有效协同:

第一,明确国家知识产权战略在创新驱动发展战略中的定位。知识产权战略不是国家科技发展的子战略,而是创新驱动发展战略的核心,是国家经济转型和构建全球竞争优势的基础制度性保障。2018年国家即将启动新一轮的知识产权战略纲要制定工作,需要结合国家转型发展的内外部形势,在国家创新驱动发展战略中提升国家知识产权战略的功能定位,确立专利制度在有效配置市场资源中的基础性作用,突出知识产权战略对国家经济转型和创新驱动发展的中心战略地位。

第二,处理好科技和专利法律的交叠与冲突问题。加强《科技成果转化法》《科技进步法》和《专利法》的统筹衔接,完善基于专利的收益分配和有偿转让机制,强化对于科技成果中的权利保护和市场价值实现。在国家科技法律层面,明确专利制度和专利权利的基础作用。解决科技与专利法律在职务发明奖酬法定比例、兑换条件、对象、支付主体和奖酬获得者等法律规定中的冲突。

(三)发挥专利制度对科技创新资源配置的基础作用

建立以专利权为核心的国家创新资源配置和市场权属激励机制,增强专利制度在传统政府治理体系和科技创新市场体系中的作用:

一是解决科技计划与科技成果管理的弊端。专利制度作为保护和激励创新的基础性制度,促进了市场导向的建立与竞争意识的形成。专利通过法律制度界定了技术创新的权利归属,强调市场对资源配置的基础性作用,实现了市场对政府计划和内部指令的替代,有效降低了市场交易和政府管理的成本。围绕着专利权确定和研发路径导向的机制能够有效提升传统资金与项目分配格局的科学性,实现局部计划与整体市场配置的有机结合。

二是建立举国体制和重大科技项目中的专利分析评议机制。[31]张鹏:《知识产权强国建设基本问题初探》,载《科技与法律》2016年第1期。围绕国家科技重大专项强化专利管理,在科技项目的模块设计、研发路径、成果使用收益处置方面增加对应制度安排。在国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、国家科技重大专项、技术创新引导专项等资源平台下,融入与专利治理相关的功能模块,建立专利风险的立项评议、技术路线分析、结项评价制度,强化专项资金的配套支持。

三是围绕专利建立科技成果的有偿转让机制。在技术产权化的基础之上,实现技术成果的转化许可、产业化、商品化。建立以专利为核心的科技成果转移、转让机制。借助专利进一步完善科技成果的转化促进机制,深化科技成果的使用权、处置权和收益权改革。在国家专利交易市场和技术交易市场间形成工作机制合力,提升高质量专利交易在技术交易市场中的比重。

四是强调传统科技体制中发明人作用。改变“强资本、弱智力创造”的现状,提升现行职务发明制度在实践中的可操作性,落实智力劳动成果参与生产收益分配的权利。[32]张永华:《对〈职务发明条例草案〉若干基本问题的思考》,载国家知识产权局编:《专利法研究(2013)》,知识产权出版社2015年版。在国家科技治理模式中探索职务发明制度的具体运行方式,积极完善专利归属和利益分享机制,落实发明人署名权及获得奖励和报酬的权利,保护科技成果创造者的合法权益,提高发明人受益比例,给予创新者持续创新的动力。

五是有效配置政府政策与资金资源。在科技资源配置、科研成果处置、科技创新治理体系中建立以专利为核心的治理结构。强化国家技术市场、科技奖励、产学研合作中的专利制度安排。借助专利制度安排推动科技与金融的深度融合,通过天使投资、创业投资、风险补偿、专项补助等不同方式,引导资本与高质量专利相结合,促进高质量的专利转化为高收益和高市场竞争力。与此同时,加强创新流转市场中基于高质量专利的风险补偿机制,在专利的资本化、产业化过程中强化政府贴息担保,加强专利密集型产业与高技术产业、战略性新兴产业的融合。

(四)提升专利制度在市场研发和组织行为中的功能效用

专利不仅是政府政策治理的工具,同时也是一种私权。基于私权属性,专利应当是理性和市场化的,具有很强的创造力、实施力和市场支配力。我们需要借助专利的私权和市场属性改进传统的企业科技研发体系,提升其在企业研发和生产经营中的作用。

一是实现专利制度对于市场主体创新的技术和市场激励功能。进一步发挥专利对于市场的多重激励功能,在技术创新、知识积累和经济增长间形成内部协同效应。通过对于专利制度的学习使用,主动降低知识的搜寻成本、交易成本、组织成本,提升企业创新的动态效率。借助专利整合创新过程内含的激励机制、协调机制、企业家机制和学习机制,强化市场与竞争思维,促进市场主体技术创新动力制度化、内生化。

二是建立以专利为核心的产业研发和市场治理体系。打通创新链条中从实验室到产业化阶段的薄弱环节,使专利贯穿于传统科技管理中的基础研究、应用开发、成果转化、产业发展各阶段。在创新成果构思、技术方案设计、创新成果产权化、转让许可、产品化以及对创新成果的保护中发挥专利制度的基础性作用,形成有效改善创新主体组织和行为方式的治理结构,调动市场主体创造和运用专利的内在动力,促进市场主体形成“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代专利体系。

三是构建起以专利为核心的市场创新资源生态。围绕专利内核在市场创新体系中构建融资与初创事业,实现市场中基于专利的利益分享、商业模式、创新创业和组织重构。在产业创新链条与创新环境中强化企业的专利保护,构建以专利取得、保护和运用为核心的资源生态,在共享经济和网络化经济作用下,加速形成有效的竞合关系。

结 语

专利在国家科技治理模式中的作用与存在形态具有历史发展的阶段性。将专利作为制度性安排融入国家科技治理模式必将经历一个过程,这一过程受现行工作运行体系和国家治理形态发展演化影响,其效果也需要在历史发展进程中得到动态检验。近年来,中国科技治理模式也面临着由传统科技管理向创新驱动演进发展的问题,涉及如何建立协同高效的国家创新治理体系。从发展过程和趋向看,专利与科技已经经历了交叠并行,正在进行深度融合,而最终都将趋于创新治理。

作为国家治理的高级形态,创新治理需要国家经济社会体制改革的同步进行。在国家未能最终完成更趋全面、复杂的体制机制改革之前,将专利制度嵌入既有科技体制具备迫切性、更具可行性。我们必须认识到目前阶段中国科技与专利治理所存在的交叠与冲突,同时也需要在国家创新治理中寻找专利工作的精准定位:专利不仅仅是科技体制的组成,更具有产业与创新要素全覆盖的特性,在国家金融投资贸易、文化价值重构、社会信用体系、国民素质教育、市场监督监管等重要工作中的作用将愈发重要。[33]毛昊:《创新驱动发展中的最优专利制度研究》,载《中国软科学》2016年第1期,第35-45页。因此,有必要在加速实现专利与科技深度融合的基础上,进一步发挥专利制度对产业创新资源和运行效益的支撑,强化专利与产业、金融、贸易、商业发展的深度融合,在国民经济和创新发展中的实现专利的制度价值。

实现从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的发展新路径,需要依托科技体制改进逐步改进国家创新治理结构,在强调专利私权和政策工具属性的同时发挥专利的制度性保障。这也要求我们以创新性的思维方式破除体制机制障碍、创新思想障碍和制度藩篱,促进科技体制改革与经济社会领域改革同步进行,构建有效支撑创新驱动发展的良好环境。2015年3月,中共中央、国务院在《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》中提出“加强创新政策统筹协调,更好发挥政府推进创新的作用,形成职责明晰、积极作为、协调有力、长效管用的创新治理体系”。《创新驱动发展战略纲要》再次提出改进创新治理就是要“构建统筹配置创新资源的机制;完善激励创新的政策体系、保护创新的法律制度,构建鼓励创新的社会环境,激发全社会创新活力”。实现创新驱动是一个系统性的变革,迫切需要提升专利制度在国民经济中的作用和功能,使得保护知识产权成为全社会共同的理想信念和价值坚守。创新驱动发展的国家战略既为上述过程的实现提供了强大支持,同时也为从科技治理、专利治理到创新治理的体系化重构与体制机制改革提供了强大保障。

Although Patent system can effectively improve the traditional model of science and technology management, China’s IP management system and science and technology management system are still overlap and conflict with each other in the country’s legal, strategy and government policy. The traditional science and technology system does not take patent rights as a good institutional arrangement. However, patent bears the characters of private rights as well as policy tools, which determines the patent system can play an important role in the traditional technology management and scientific and technological innovation in the market. Patent system can effectively aggregate innovation resources, crack down “arrow paradox” and “opportunistic” in technology market, reduce the project risk under the whole nation system, improve the traditional science and technology reward system, and invest sustainable innovation impetus to innovator. Patent system can also build up an ecological resources focusing on IP, enable the market the capacity to formulate dynamic system, accelerate modern enterprise intellectual property management mode. A new round of national science and technology system reform should strengthen the patent system, enhance the efficiency of the administration system, play the basic role on the allocation of innovative resources, and improve the R&D capacity and organizational behavior on using patent system. Innovation-driven development strategy not only speeds up the integration process of technology and intellectual property rights, but also provides a strong guarantee for the transformation from scientific and technological governance to innovation governance.

national governance; science and technology system; institutional reform; patent system;innovation-driven development

毛昊,管理学博士,国家知识产权局发展研究中心副研究员