我国玉米供需结构新变化与价格走势

2017-10-24汪希成谢冬梅

汪希成,谢冬梅

(西南财经大学 中国西部经济研究中心,四川 成都 611130)

【经济纵横】

我国玉米供需结构新变化与价格走势

汪希成,谢冬梅

(西南财经大学 中国西部经济研究中心,四川 成都 611130)

玉米是我国生产和消费的第一大粮食品种,对我国粮食安全的总体形势具有重要影响。在我国玉米产量实现“十二连增”的同时,玉米净进口量以及DDGS等非配额替代品进口量也持续增加。国内国外双向供给,消费终端需求低迷,导致库存量持续攀升,价格也呈现断崖式下跌。面对我国玉米供需结构新变化,分析玉米价格走势变化及原因,实证玉米与小麦的比价关系,提出促进玉米产业良性发展,需要稳定玉米生产,去除库存压力,调整临时收储政策,多渠道稳定市场价格波动。

玉米;供需结构;新变化;玉米价格

一、引 言

目前,玉米是我国粮食消费的第一大品种,70%以上作为饲料粮。玉米消费量随着城市化和工业化进程的不断推进而呈刚性增长之势,同时随着居民食物消费结构的升级,国内玉米供求关系也在不断发生变化。2015年我国玉米产量实现“十二连增”,进口量比2014年有所下降,但数量依然达到318万吨,储备量实现“五连增”。玉米产量、进口量、储备量“三量”齐增,价格却断崖式下跌,暴露出我国玉米产业在“有形的手”和“无形的手”双重“管制”下畸形发展。针对我国玉米供需结构新变化,调整战略布局,稳定市场价格,促进我国玉米产业良性可持续发展显得尤为重要。在此背景下,本文从分析1990—2015年我国玉米消费需求结构的变化和供需平衡入手,探讨价格变化的原因,并提出如何适应新变化的建议。

针对我国玉米供需结构变化和价格走势分析,学者们的研究主要沿着两条主线进行:一是以历史数据为基础,采用不同的方法,预测我国玉米未来供需缺口。农业部农业贸易促进中心课题组(2014)以2000—2012年的供需数据为基础,选取该期间饲料平均增长率和深加工维持用量,综合需求和生产两方面,预测2015年我国玉米产需缺口超过1 000万吨,2020年将超过2 000万吨[1]30-37。杨艳涛等(2014)运用局部均衡模型,预测玉米消费量的增长快于生产量的增长,到2016年国内消费量将超过生产量,出现产需缺口,而且产需缺口呈不断扩大之势,2019年将超过2 000万吨,2025年将突破5 000万吨。但是实际数据显示,2015年我国玉米库存剩余严重,达到10 046.4万吨,同各个学者的预测结果有较大差异[2]。二是以现有国家宏观政策为导向研究我国玉米价格波动的影响因素。习银生(2015)分析了玉米临时收储政策所带来的负面影响,主要表现在大量粮源进入国家库存,形成市场垄断,导致价格扭曲[3]5-9。于左(2013)认为,我国玉米因为过高的劳动成本和土地成本,加上不完善的农业补贴机制,导致玉米价格缺失竞争力[4]0-19,110。在农产品替代性增高的背景下,毛学峰(2015)验证了小麦市场和玉米市场之间存在密切的价格联系,说明较低的小麦与玉米的比价关系会增加小麦替代玉米的数量[5]33-43。

从选用的方法来看,学者们运用系统动力学、市场均衡模型等对玉米生产和消费量进行预测的方法和原理不同,其结果也具有很大差异。从时间范围来看,预测玉米供需平衡量同预测所处时期市场供需情况密切相关,也就是说所处时期为供大于求则预测未来供给量大于需求量,其预测结果可变性大。从价格波动因素来看,临时收储政策、成本高和替代品价格等因素都会在特定时期影响玉米价格。综上所述,本文将在已有研究的基础上,重点针对目前我国玉米供需结构新变化,对价格波动因素进行更为细致和深入的研究。

二、研究方法与数据来源

本文的研究方法主要有历史分析法、比较分析法,对数据量化分析还采用了计量分析法。通过1990—2015年的历史数据,对我国玉米供需结构变化趋势进行分析;比较玉米不同消费用途,将玉米播种面积、单产情况与小麦、稻谷进行比较;采用计量方法分析玉米价格的影响因素。分析数据主要来源于美国农业部(USDA)、联合国粮农组织(FAO)、中国国家统计局、海关数据库和万得资讯数据库。从美国农业部PSD数据库选择1990—2015年我国玉米播种面积、产量、期初库存量和进出口量数据;从FAO数据库选择1990—2013年①玉米消费量数据截至2013年。因联合国粮农组织(FAO)数据库的最新数据为2013年,故本文对玉米消费用途结构的分析数据截止到2013年。从历史年份玉米消费需求用途结构的变化趋势来看,数据截至2013年并不会影响本文的结论。我国玉米消费量数据;从万得资讯数据库选择2013年10月到2016年9月玉米现货平均日价格、期货日价格和进口到岸完税日价格数据。

本文将基于上述研究方法和数据对1990—2015年我国玉米消费需求结构、供给结构和价格走势进行分析。

三、我国玉米的消费需求结构变化

(一)玉米消费需求总量的变化

随着我国经济发展和人均居民消费水平的提高,带来畜牧业和玉米深加工业的快速发展,玉米消费量持续增加。1990—2015年我国玉米消费量从7 985万吨增长到21 750万吨,翻了1.72番,年均增长4.09%,比同期玉米产量年均增长率高0.7个百分点。占粮食②本文所指的粮食主要包括玉米、稻谷、小麦和大豆四大品种。消费量的比重从1990年的28.60%增长到2015年的43.85%(见图1)。

图1 1990—2015年我国玉米消费量及占粮食消费量的比重

(二)玉米消费需求用途结构变化

我国玉米消费需求用途结构主要由饲料消费、口粮消费、种用消费、工业消费①工业消费=工业消费+其他消费。FAO数据库中,玉米消费用途中还包括其他消费,其他消费主要指用于燃料乙醇。为了和我国消费用途统一口径,故将其他消费归类为工业消费。、损耗量构成,其消费数量和占比变化趋势分别见图2和图3。

图2 1990—2013年我国玉米需求用途变化

图3 1990—2013年我国玉米需求用途占总需求比重变化趋势

1.饲料消费。饲料消费在玉米消费需求用途结构中所占比重最大,达到七成左右。1990年饲用消费占比为 65.55%,1994年为 80.83%,2013年为70.79%(见图3)。近年来,玉米饲用消费比重呈现稳中有降的趋势,但消费数量仍呈刚性增长态势(见图2)。1990年以来,国内玉米饲用消费量从5 300万吨增加到2013年的1.5亿吨,增长了1.66倍,年均增长率4.25%,比玉米总消费量年均增长率高出0.2个百分点(见图4)。尽管玉米饲用消费比重有下降的趋势,但随着膳食结构的改善,人们对肉禽蛋奶等产品的消费会进一步增长,进而会拉动玉米饲用消费的增长。我国生猪出栏数从1990年的30 991万头增长到2014年的73 510万头,其间除2007年生猪出栏量有较大幅度下降外,其他年份增长明显,共累计增长了137%。人均肉类占有量从1990年的24.99公斤增加到2014年的63.65公斤,增加了1.55倍,年均增长3.97%。人均禽蛋占有量从1990年的6.95公斤增加到2014年的21.16公斤,增加了2.04倍,年均增长4.75%。人均奶量从1990年的3.7公斤增加到2014年的28.2公斤,增加了6.62倍,年均增长8.46%②生猪出栏数、人均肉类占有量和人均禽蛋占有量数据来自国家统计局。。

图4 1990—2013年我国饲料消费及增长率

2.工业消费。玉米工业消费快速增长,并开始影响玉米的生产能力。国内玉米深加工工业开展较早,主要产品有玉米淀粉、酒精及其副产品等,但在2002年以前均发展缓慢,年均增速在10%以下,部分年份甚至出现负增长[6]20-24。自2003年以来,玉米深加工产业进入了快速增长期,平均年增长率超过16%。2005年,国际能源及其他大宗商品价格上涨,提高了玉米深加工产业利润率,促进了玉米深加工企业发展,带动了玉米产业消费的增长。2011年,玉米深加工产业受节能减排等政策影响,发展速度有所放缓。2000年中国工业用玉米消费量仅为923.68万吨,占国内玉米消费量的7.83%,到2004年增长至2 001.37万吨,占国内消费量的比重提高到15.49%,2013年已经增长至4 170.72万吨,占国内消费量的比重提高到19.58%,13年间增长了3.52倍,年均增长12.30%(见图2和图3)。

3.口粮消费。玉米口粮消费总量增加,但在消费结构中占比下降。2013年玉米口粮消费达到939万吨,比1990年增加87.6%。1990年口粮占比6%,2013年下降到4.4%(见图2和图3)。2013年我国人均玉米口粮消费量为7.57千克/年/人,美国为16.01千克/年/人,是我国的 2.11倍,说明我国玉米用于口粮消费还有很大的增长空间。

4.损耗。随着国民经济的发展,粮食储备仓库等硬件设施得到了很大改进,储藏技术有所提高,玉米损耗量呈现下降趋势,但所占消费用途比重仍然较大,需要引起高度重视。2013年玉米损耗量1 025万吨,比口粮消费高出85.94万吨,其损耗的玉米量可以充足供应一年食用的玉米需求(见图2),加上口粮消费中浪费严重,我国玉米的实际使用率降低。玉米损耗的原因主要在于:一是存贮条件差,封闭式堆垛存贮,另通风作用差造成的热、霉变,加上玉米储存过程中水分损耗严重。专家预计玉米因水分减少而造成的损耗最高可以达到20%。二是运输和加工环节管理不善,造成损耗。

(三)玉米消费需求空间结构变化

受地理位置影响,我国玉米消费需求和生产在空间分布上存在差异性[7]22-25,导致玉米产业跨地区运输、加工。我国玉米生产空间分布呈现“V”字型格局,主要分布在东北和晋冀鲁豫、西北、西南和长江流域。2014年,东北地区玉米总产量最大,达到7 247.4万吨;其次是西部地区,达到6 507.7万吨;中部地区总产量最低,为3 630.2万吨。目前,我国饲用玉米的主要消费区却分布在广东、四川、山东、河南、河北等省。玉米生产和消费空间分布的差异性导致资源的浪费,玉米深加工业和饲料行业空间布局选择应遵循就近原则,以便发挥玉米产地资源优势。

四、我国玉米供求平衡分析

(一)我国玉米供给状况

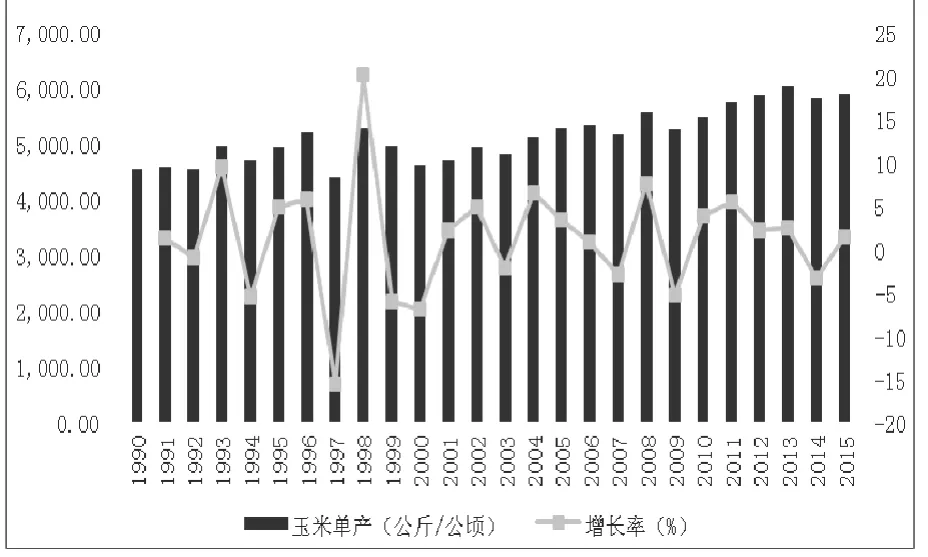

1.玉米产量增长趋势。作为我国产量第一的粮食作物,玉米增产对国民经济的发展作出了重大贡献。1990—2015年,我国玉米产量增长了1.32倍,年均增长3.42%;占粮食总产量的比重从22.86%增长到43.90%,增长了21.04个百分点(见图5)。玉米产量增减的主要原因在于单产的变动。1990—2015年,玉米单产增长了30.24%,但其间经历了频繁大幅度波动。25年间,单产有16年增产,9年减产,其中1997年减产幅度最大,为-15.68%,1998年增产幅度最大,为20.07%(见图6)。

图5 1990—2015年我国玉米产量及占粮食总产量的比重

图6 1990—2015年我国玉米单产及增长率

1990年,我国玉米种植面积只有21 401.5千公顷,远低于稻谷的33 064.5千公顷、小麦的30 753.2千公顷。2015年,玉米种植面积达到38 116.6千公顷,约占粮食种植面积的1/3,是1990年玉米种植面积低谷时期的1.78倍(见图7)。1990年,玉米产量9 681.9万吨,仅为稻谷产量的1/2。2015年,全国玉米产量达到2.25亿吨,远远超过稻谷产量,占粮食总产量的43.90%(见图8)。与玉米种植面积的增长趋势不同,国内玉米单产虽然整体呈增加趋势,但波动幅度较大。1990—2015年,玉米单产增长周期未超过5年。从整体看,随着科学技术的不断发展以及农业科技的推广,玉米单产水平不断迈上新的台阶。2013年国内玉米单产达到历史最高点,为 6.02吨 /公顷,比 1990年的 4.52吨 /公顷增长了30.23%(见图9)。玉米单产的增长在很大程度上存在着靠天吃饭的因素,气候条件及其他因素的变化,很容易引起玉米单产的波动。

图7 1990—2015年我国三大主粮种植面积

图8 1990—2015年我国三大主粮产量

图9 1990—2015年我国三大主粮单产

2.玉米净进口量增长趋势。由于国内玉米需求的增长大于产量的增长,中国玉米进口和出口格局已经逆转。多年来,我国一直是玉米净出口国[8]70-80,187,并在2002年达到最高点1 524.4万吨。但从2009年起玉米进口快速增加,当年进口量达到129.6万吨,比2008年增加了26.6倍,实现从1996年以来首次进口量大于出口量,净进口量为114.5万吨,到2014年玉米净进口量达到550.3万吨(见图10)。2015年,受国内供给过剩和需求不足影响,玉米进口量减少至318万吨,同比下降42.35%。2015年我国进口玉米主要来自乌克兰,所占比重为84.14%,其次为美国,占比为8.94%。同2011年从美国进口玉米占比96%相比,我国玉米进口渠道呈现多元化发展。从净出口国变为净进口国,我国玉米供需结构变化趋势十分明显。

图10 1990—2015年我国玉米净进口量

3.玉米期初库存量增长趋势。期初库存是玉米供给的重要补充。自2006年以来,我国玉米期初库存量持续增长,2015年达到最高值10 046.4万吨,同比增长23.5%;从2011起,我国玉米库存消费比持续上升,2015年达到46.19%(见图11)。玉米库存水平居高,反映出我国玉米市场供过于求。40%以上的库存消费比是联合国粮农组织规定的17%粮食安全系数的2.35倍,说明库存压力巨大。

图11 1990—2015年我国期初玉米库存量及玉米库存消费比

(二)我国玉米供需的突出特征

1.玉米供需开口拉大。1990年以来,我国玉米总需求量年均增长率为3.5%,比同期玉米总供给量高出1个百分点,但是总供给量始终大于总需求量(见图 12)。以2004年为分界点,1990—2004年我国玉米总需求量年均增长率为3.40%,总供给量年均增长率为 0.23%;2005—2015年我国玉米总需求量年均增长率为4.28%,总供给量年均增长率为6.43%(见图12)。1990—2004年玉米总需求量增长大于供给增长率,供需差逐渐缩小。2005—2015年正好相反,供需开口逐渐拉大,供需结构发生变化。也就是说,自2004年以后,我国玉米供需趋势图呈现喇叭状发展。在市场经济条件下,根据供需均衡理论,为了保证玉米的供需均衡,供给量可能会减少,或者需求量增加,抑或供给量减少的同时需求量增加,从而达到玉米市场新的均衡。因此,未来我国玉米市场供需结构会出现新的调整。

图12 1990—2015年我国玉米总供给量和总需求量变化趋势

2.玉米净进口量持续增长趋势短期内不会变。一方面,在我国粮食政策转型背景下,在保证“谷物基本自给,口粮绝对安全”情况下,可以适当放宽粮食进口数量。到2020年中国粮食产量要稳定在5.5亿吨①资料来源于国务院办公厅关于《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》的通知。,低于2015年的62 143.5万吨。因此,增加从美国、澳大利亚、加拿大、乌克兰等土地资源充裕的国家进口饲用玉米,符合国家粮食政策。另一方面,在我国玉米高产量、高成本和高价格环境下,直接进口国外玉米符合市场成本效益。

3.玉米期初库存压力不容小觑。我国玉米库存消费比持续上升,在增加储藏成本的同时也压低了市场价格,降低了农民收入。市场终端消费需求偏弱,饲用需求和工业需求疲软,让玉米库存积压雪上加霜。为避免“堰塞湖”式的期初库存量决堤溃败,去库存势在必行。

我国玉米供需开口拉大,进口量和期初库存量的持续增加,会对玉米价格产生重要影响,同时玉米价格的变化又会迫使玉米的供求关系进行调整。

五、玉米价格变化及原因分析

(一)玉米价格变化

1.玉米现货平均价格波动幅度大。从全国来看,自2008年我国实行玉米临时收储政策以来,玉米临时收储价格上涨,现货平均价格也随之上涨。到2014年达到最高点,临时收储价2 250元/吨,现货平均价格2 469元/吨。但2015年下半年开始,玉米现货平均价持续走低,从5月最高点的2458元/吨,下跌至11月最低点 2 010元/吨,跌幅达到22.29%。从2014年9月玉米现货平均价最高点2 714元/吨到谷底价2016年5月1 838元/吨,跌幅更高达47.66%(见图13)。

图13 2013—2016年9月年我国进口玉米到岸完税价格及现货平均价

2.政策性价格对玉米价格影响作用大。2008—2016年9月,玉米政策性收储价格增幅越大,当年大连平舱玉米价格年度增幅也越大(见表1)。2013年在市场价格下跌的情况下,临时收储价格上涨120元/吨,带来2014年市场价格的上涨。但是不遵循市场价格规律、达到承载限度,泡沫便会破灭,2015年临时收储价格下降250元/吨,大连平舱玉米价下跌143元/吨;2016年1月至9月,平均价格同比下跌更达到了372元/吨,远远高于小麦、稻谷年度跌幅(见表1)。

3.进口玉米价格低于国内价格,价格差缩小趋势明显。玉米进口到岸完税价格一直低于现货平均价,国内玉米价格畸高。2014年9月进口玉米价格与国内现货平均价格差达到1 000元/吨以上。从2013年10月到2016年9月,价格差出现两次缩小,其原因却不相同。2014年3月因为进口玉米价格上涨导致价格差缩小,2016年5月因为国内玉米价格下跌引起价格差缩小,相应地对我国玉米产业会带来不同影响(见图13)。

4.玉米期货价格和进口价格走势趋同。2013年10月至2016年9月,玉米期货收盘价和进口玉米到岸完税价格走势趋同,说明玉米期货工具在市场经济作用下,发现价格、管理风险更好地遵循了市场价格规律运行模式,同国际市场价格趋同。

表1 2008—2016年9月我国三大粮食品种价格与政策调整幅度变化(元/吨)

5.玉米主产区价格跌幅大,价格下跌趋势明显。分地区来看,2015年东北地区、华东地区价格跌幅均达到了700元以上。西南、华北和中南地区跌幅相对较小,但均达到了600元以上。2016年1—9月,与2015年最低价格相比,各个地区的价格都有所回升。但同2015年平均价格相比,平均下跌207元,说明我国各个地区玉米价格下跌已是常态(见表 2)。

表2 2015—2016年9月我国玉米现货平均价(元/吨)

(二)玉米价格变化原因分析

近年来,中国经济增长速度放缓,市场消费需求随之降低。国内玉米呈现供大于求格局,积压严重,影响玉米价格走势,具体表现在几个方面。

1.临时收储政策推波助澜。自2008年实行玉米临时收储政策以来,玉米价格伴随临时收储价格一路高涨,刺激农民不断扩大玉米种植规模。收储价格居高,使得大量优质玉米进入国储库存,导致市场供给量减少,从而使国内玉米价格上涨[3]。追求最大化利润为目标的生产企业,受国内外玉米价格差影响,加大进口国外玉米和非配额限制替代品,导致国内玉米库存积压。降低临时收储价格,便会引起市场价格的巨大波动。

2.国际原油价格下跌。从2008年最高时的138美元/桶降至2016年年初最低价30美元/桶,跌幅达到78.26%。国际原油价格的下跌,带来化肥、燃料和运输成本的下降,玉米生产成本和运输成本相应减少,而且原油价格的下跌,使对以玉米加工生产的新能源——乙醇需求降低,玉米消费相应减少,加上2015年玉米产量增加,价格相应降低。

3.玉米替代品进口量增加。从国内市场来看,玉米主要用于饲料加工。由于国内玉米价格远高于国际市场价格,且我国对玉米实行进口配额政策,导致对无进口配额限制的高粱、大麦、豆粕、DDGS等替代品进口增加,减少了对玉米的需求[9]130-135。2015年,我国DDGS进口量达到历史最高点,为682万吨,相比2014年增加26%(见图14)。其原因在于进口DDGS价格低于高昂的国产玉米价格,促使饲料企业更多选择进口DDGS。

图14 2008—2015年我国DDGS进口量

4.玉米与小麦的比价关系会影响玉米的供需结构,进而左右玉米价格。2005年以来,小麦饲用消费不断增加,到2015年达到2 000万吨,比2005年增长4倍,占小麦总消费量的比重达到17.9%(见图15)。小麦对玉米的替代,高粱、大麦对玉米和小麦的替代,DDGS对玉米和豆粕的替代均对玉米和小麦市场带来更多的不确定性,也对我国的粮食宏观调控带来了极大难度。

图15 2005—2015年我国小麦饲用消费量变化及占小麦总消费量比重

(三)玉米价格变化的实证检验

为了验证玉米与小麦的比价关系是否显著以及量化比价关系,故运用计量分析模型进行论证。预测模型1如下所示:

其中,玉米价格与其产量(production)存在负相关关系,与平均每50千克小麦出售价格、库存消费比和玉米消费量存在正相关关系。从美国农业部和《全国农产品成本收益资料汇编》中收集1990—2015年相关数据进行回归分析,得到模型1结果(见表2)。可以看到,以玉米价格为被解释变量(因变量),以其余的四个变量为解释变量(自变量)做线性回归后,除小麦价格对玉米价格显著影响外,其余三个对玉米价格影响不显著。因此,对解释变量进行处理,引入了小麦与玉米的价格差得到模型2:

经过验证处理分析整理的具体结果如下:

表2中模型2的R2为0.968,说明回归模型的拟合效果非常好,解释变量能解释被解释变量变化中的96.8%。模型2的F值为209.250,P值为0.00小于0.05(见表2),说明线性回归模型显著。从回归的结果来看,各个系数都存在统计意义上显著;同时,除玉米消费量外的各个系数呈现负值,符合我们的分析结果。因此,这个模型在一定程度上也印证了我们的想法。库存消费比和小麦与玉米的价格差确实对玉米的价格有重要的影响。从回归模型中的标准化后的系数来看,玉米消费量对玉米的价格影响最大为0.632,其次是玉米库存消费比为-0.362,最后是小麦与玉米的价格差为-0.128(见表2)。也就是说,玉米消费量越大则玉米的价格越高,玉米库存消费比越大则玉米价格越低,小麦与玉米的价格差越大相应地玉米价格也就越低。

表2 玉米与小麦比价关系的回归检验结果

六、结论与政策建议

综合分析1990年以来中国玉米供需平衡表,发现目前我国玉米供过于求,玉米供需结构发生新变化,这种新变化也直接影响玉米价格走势。2015年我国玉米价格下跌主要是由于供需结构变化造成的。国内玉米产量增加,国际原油价格下跌降低了国外玉米生产成本和运输成本,使得进口玉米到岸价格远远低于国内玉米收购价格和临时收储价格,形成“强供给”。国内经济下行,消费终端需求羸弱,临时收储价格居高,形成“弱需求”。“强供给”和“弱需求”共同作用,迫使中国玉米价格下跌。

玉米发展是国家农业“供给侧”改革的关键,既关乎农民增收问题,更关乎国家的粮食安全。目前来看,“稳产能、调政策、稳定市场化价格”是促进我国玉米产业可持续发展的着力点。

1.稳定玉米生产能力,以不变应万变。玉米种植面积和产量已然成为我国粮食作物之首,玉米产业也因受多种因素的影响,出现产量高、价格高和成本高“三高”的奇特现象。本文认为,目前玉米市场上的供过于求和价格下跌是玉米结构调整中的暂时现象,如果盲目调整生产,减少供给,短期内可能有利于玉米价格回升。但是,长期内必将影响市场调配机制,出现供不应求的混乱局面。我国人均动物蛋白消耗量还远远低于美国、欧盟等发达国家和地区,饲料消费在肉类产业的推动下实现增长不可避免。收入增长、人口增长以及城乡消费结构变化,都会带来玉米需求刚性增长。国家应稳定玉米生产能力,让市场自行调整玉米产业结构,以不变应万变。

2.调整玉米临时收储政策。2016年国家正式将玉米临时收储政策调整为“市场定价、价补分离”的新机制。该机制更加突出市场的作用,给予市场更多话语权。政府将逐步退出市场主体地位,让更多的市场主体参与收购,农民根据市场价格高低出售玉米。对于处于市场弱势地位的生产者,政府将给予一定财政补贴,保持优势产区玉米种植收益稳定,但是其中政府补贴多少合适却是一个问题,多则影响市场化,少则降低农民生产积极性。因此,该政策的实施也是一个不断调整完善变动的过程。

3.多渠道稳定玉米市场化价格。政府减少对玉米价格的干预,让市场对价格形成起到决定性作用,但是也存在市场失灵的情况,应综合利用玉米价格影响因素,拓宽玉米供给来源,多渠道稳定玉米市场化价格;通过进口玉米替代品,发展小品种饲用粮,利用玉米小麦比价关系考虑小麦饲用量,发展玉米期货等衍生金融工具分散风险,扩充玉米价格影响因素,减少价格波动。

[1]农业部农业贸易促进中心课题组.我国玉米产业面临的挑战与政策选择[J].农业经济问题,2014,(1).

[2]杨艳涛,吴敬学.基于市场均衡模型的中国玉米供需变化与趋势预测[J].经济问题,2014,(12).

[3]习银生,杨丽.我国玉米宏观调控政策的成效、问题与建议[J].中国食物与营养,2015,(2).

[4]于左,高建凯.中国玉米价格竞争力缺失的形成机制与政策[J].农业经济问题,2013,(8).

[5]毛学峰,杨军.价格联系、市场边界与政府干预——以小麦、玉米和食糖价格联系为例[J].中国农村经济,2015,(8).

[6]仇焕广,等.中国玉米产业的发展趋势、面临的挑战与政策建议[J].中国农业科技导报,2013,(1).

[7]张智先.我国玉米消费的空间分布分析与展望[J].农业展望,2009,(9).

[8]卢锋,谢亚.我国粮食供求与价格走势(1980—2007)——粮价波动、宏观稳定及粮食安全问题探讨[J].管理世界,2008,(3).

[9]汪希成,吴昊.我国粮食供求结构新变化与改革方向[J].社会科学研究,2016,(4).

New Changes and Price Trend of Corn Supply and Demand Structure in China

WANG Xi-cheng,XIE Dong-mei

(West China Economic Research Center,Southwest University of Finance and Economy,Chengdu,Sichuan 611130,China)

Corn is the largest grain variety produced and consumed in China and it has an important influence on the overall situation of food security in China. While China’s corn production has achieved“consecutive increases for 12 years”,the net import of corn and other non-quota substitutes such as DDGS have also increased continuously. With increase on domestic and international supply,the market terminal consumer demand has been in the doldrums, which leads to the fact that corn stocks continue to rise and the price fell off dramatically. In view of the new changes in the supply and demand structure of corn in China, this paper analyzes the changes of corn price trend and the reason that caused the changes, and makes empirical study of the price relationship between corn and wheat. By doing the analysis,authors of this paper propose to stabilize corn production, remove inventory pressure,adjust the temporary purchasing and storage policy,and stabilize the market price fluctuation through multi-channel to promote the healthy development of corn industry.

corn; supply and demand structure; new changes; corn prices

F323.7

A

1671-0304(2017)04-0014-09

2017-04-20 [网络出版时间]2017-08-24 0:19

西南财经大学“中央高校基本科研业务专项资金”项目“我国粮食消费与生产结构变化趋势研究”(JBK160964);四川省社会科学研究重点研究基地项目“我国粮食安全保障政策研究”;四川省统计局稳中求进系列项目“四川省粮食综合生产能力提升的扶持政策研究”(2017WJ09)。

汪希成,男,西南财经大学中国西部经济研究中心教授,博士生导师,主要从事农业经济学、农村经济学研究;

谢冬梅,女,西南财经大学中国西部经济研究中心博士生,主要从事农业经济学研究。

URI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20170824.0019.012.html

(责任编辑:李 平)