收集种子的人

2017-10-20王丹阳

王丹阳

9月25日,一位植物学家的车祸遇难让人们重新认识到一颗植物的种子和一场科技革命间可能存在的联系,也让钟扬这个名字定格在了寻找野生植物种质资源的无尽长路上。

猕猴桃的故事

如果不是当天凌晨赶赴银川机场的路上的意外,53岁的复旦大学生命科学学院教授钟扬将很快回到西藏继续收集种子,而之前他已经在新疆待了20天。作为一个致力于青藏高原野生种质收集的学者,他的常规生活就是不断辗转在路上。这和他植物学家、生物学家的身份多少有些不符,因为后者通常是实验室超人,也是科研成果的宠儿,但钟扬不满足于这些。

他本是中科大79届少年班的学生,学习无线电工程,后来在日本国立综合研究大学取得生物科学博士学位,他在这个学科中的建模和计算能力多少得益于本科专业。你能在图书馆里搜到他90年代主笔过的著作,《分支分类的理论与方法》和《数量分类的方法与程序》,看似和他后来的兴趣并无关联。数量分类学在90年代的生物界风光过一时,这是用相当于计算与0和1的程序语言来描述植物的特性,为植物量身定做各自的矩阵,让计算机来跑,以证明种群遗传关系。但它的弊病是不可重复性,因为你无法完全把靠主观判断的“果实较大”“果实较小”扔进0或1的范畴。

“一个基因可以为一个国家带来希望,一颗种子可以造福万千苍生。”这是钟扬在很多科普现场中重复的箴言。他经常举一个例子,1984年,他被分到中科院武汉植物研究所,所里的一个重头研究对象是猕猴桃,它是1904年由英国的传教士和那些专门来寻奇花异草的外国“植物猎人”在宜昌农村意外发现的,这种没有人吃的东西被英国人剪了20根枝条带了回去。

英国皇家植物园——邱园

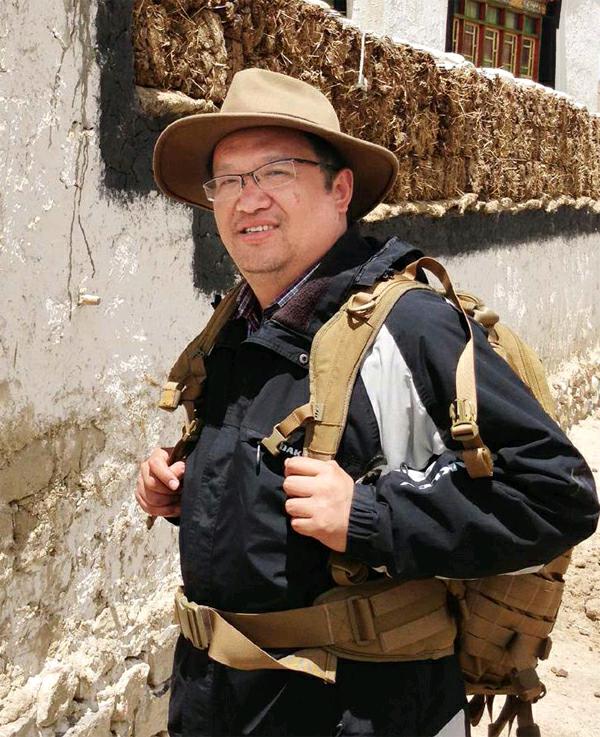

9月25日在车祸中遇难的植物学家钟扬

意想不到的是,这些“植物猎人”在猕猴桃枝条上破天荒发现了雌雄异株的可能性(大多数植物是雌雄同株),并得天眷顾地在新西兰用三根枝条杂交成了今天占据全球的Kiwi Fruit,而宜昌农村的那些結着神秘奇果的树虽然是猕猴桃的母体,却失去了宣示主权的先机。尽管中国也能培育风味不错的猕猴桃,但世界只认新西兰Kiwi Fruit为其宗。猕猴桃在新西兰取得成功是来自中国的一个植物基因,这个被带去的植物成了广义上的“种子”,就可被视作植物种质资源的一种。

这到底是“偷”还是“引进”?很难说。在100年前主权和国土双双旁落的时期,英联邦植物学家在中国的边远农村以及南亚的热带雨林与他们见所未见的珍奇物种初次会面,就顺便带了回去,他们毕竟反复筛选出了猕猴桃最优良的品种,并巧妙地将其英文名Chinese gooseberry改成了Kiwifruit。钟扬曾说,这种例子如果再在当代中国发生,那将是这一代生物学家痛心疾首的事情。

遗传学与植物

在复旦大学生命科学学院,钟扬是辗转在三套体系下的重要学者:生态与进化生物系、生物多样性科学研究所、生物多样性与生态工程教育部重点实验室,这些都是一套人马三块牌子。如今的系主任卢宝荣回忆,他和钟扬相识时正好是复旦在生命遗传科学领域日臻成熟壮大的时期。2000年,院里的元老级人物陈家宽把卢宝荣、钟扬和李博共同引进,四个人在复旦的校园里西装笔挺地拍了一张意气风发的合照,自称“江南四才子”。当时的卢宝荣在菲律宾的国际水稻研究所继续追逐着一场亚洲水稻的绿色革命;李博在日本做博士后并正要前往美国;钟扬正任武汉植物研究所的副所长,是个副局级的干部。

“陈家宽那时在兰州大学的干旱研究所国家重点实验室兼任所长,他们那里有‘西北三雄,所以我们叫自己‘江南四才子。”卢宝荣说。当年的生态与进化生物学系有个前身叫环境资源系,但正处低潮,四人进行了大刀阔斧的改革,并确定了将来要实现的三个方向,其中一个就包括了种质资源的研究。种质资源几乎是所有重大研究成果的基础,它可以被看作是物种遗传信息所在的一种载体,国际植物学界的一大热词“基因库”某种意义上也叫种质库,它除了保存宏观的实体种子,还有大到植株小到花粉,甚至微观到DNA的样本。当今的资源战一定意义上是基因战,由煤炭、矿产等可再生资源演进到以微米、毫米计的种质资源,是科技发展推动人们去重视的必然结果。

钟扬的特长是生物信息学计算,如果说进化是一个机遇,那么钟扬的研究范畴是遗传或者说基因突变的发生概率有几,最后都转化成0和1来表现。卢宝荣对他的印象是“一个怪才,兴趣足够广泛”,对于遗传学的统计兴趣足以让他想象一切生物的基因突变的原理,不单单是植物,他还曾经想研究大熊猫不断啃竹子是不是有家族抑郁症。“不过还暂时没有结论”,卢宝荣笑笑,这位同事的奇思怪想以及大胆假设时常让系里大开眼界。

2004年,钟扬作为参与者之一在《科学》杂志上发表文章《Molecular Evolution of the SARS Coronavirus During the Course of the SARS Epidemic in China》,他基于结构信息的进化分析新方法,研究了SARS病毒致死的进化机制,得出两个作为罪魁祸首的突变基因。那年,他翻译的美国历史学家约翰·巴里的著作《大流感——最致命的瘟疫史诗》正逢其时,他幽默地在科普演讲中形容:“和人类对峙的另一方叫自然,派出的‘生力军叫作流感。”而科学家的任务就是和病毒赛跑,只是当时,他正开始一个毕生的情结,就是和野生种质资源的蔓延式灭绝赛跑。endprint

“以前课题组说研究要聚焦研究材料,但是钟扬的特长在于计算方法学,是生物信息学方面的领军人物,把国外流行的phylogeny(系统发育学)的计算方法引入到国内物种的分类和系统学研究上。一种方法,越是能同时用于微生物、植物和动物的有效计算,越能证明它有广谱的意义。”卢宝荣说。

半路出家的“种子猎人”

在钟扬所活跃的演讲舞台上,他经常向人们普及DNA和基因的知识,让门外汉对他的研究方法摸不到头脑:他到底是采集种子的,还是一个像达尔文的后继者那样思索着人类顶层进化奥秘的生物学家?

有一次他在复旦的一个EMBA班上做一个叫《基因·进化·哲学》的演讲,举了个在学界耳熟能详的例子:上世纪50年代的生物学家都梦想着揭开DNA的神秘面纱,女科学家罗莎琳德·富兰克林在实验室用X光晶体衍射拍到了DNA的照片,那是双螺旋结构的一个X形的对称的断面,这位大方的女科学家毫无保留地将照片给后来的诺奖得主詹姆斯·沃森看了一眼,他惊呼:“这就证明了我苦苦追求的双螺旋结构是正确的!”他以700多字在《自然》上发表了享誉世界的通讯,并换得诺奖,但这份荣誉里没有富兰克林。

“20世纪的科学如果有三大进步的话,我想排第一的是爱因斯坦(的相对论),排第二的就是双螺旋结构。富兰克林在诺奖颁发的5年前患乳腺癌去世,无论今天我们如何回忆历史,她都和这些荣誉无缘。”钟扬说。无论如何,诺奖是不会追授的,这个例子也恰好揭示一个无奈的现实,在刻着那些寥若晨星的大名的科学丰碑的背面,是多少无名的奠基者在做着搬运工的事,但历史只会筛选出一篇文章或一座奖杯作为铭记的参考,错过了就永远错过。

钟扬深深明白这一点,所以对于成果有他自己的看法,他的同事和学生都认为他是淡泊名利的人,只有这样的人才会选择去野外采集种子这种“70年代的老先生才会干的老掉牙的事”。“你知道现在的科学家都做些高精尖、高大上的研究,立即可以验证假设、发表成果的,所以做他的博士时甚至我们都觉得烦了,因为你去野外采种,采得再多那都不是你的成果,成不了论文毕不了业啊!”钟扬的藏族博士之一拉琼这么说。

2011年6月8日,中国农科院国家种质库的工作人员在试管苗库察看植物生长情况

正如他在《种子方舟》的演讲里这样描述收集种子的意义。“假设在100年后大家发现西藏有一种植物有抗癌作用,但由于气候变化已经没有了,但是100年前一个姓钟的人采过,那时没有人在乎你是不是教授,反正终于发现了那个罐子,里面有5000粒,拿出来一种只有500粒能活,最后只有50粒能结种子,那个植物不就恢复了吗?”但绝大多数可能是,这个植物还在,那么科学家就连这种尝试都不用做,收集种子纯粹就是为未来买一个保险,只是总得有人去做。

钟扬和西藏的结缘始于刚进入复旦的第一年,而使他成为青藏高原野生种子收集的代言人是缘于一个契机。2002年上海市农业投资的大手笔项目“上海农业生物基因中心”正式启动,亦被称作“杂交旱稻之父”的中心主任罗利军联合各个科研单位,想尽快把这个基因库填满,他知道西藏有一本叫《金珠本草》的藏药书,成于1840年,内载药物多于《本草纲目》。“当时我们就觉得不仅是农业资源,应该拓展到生命科学,正好钟扬的藏族博士扎西次仁从复旦毕业回藏,我手头有点经费就给了他这个项目,让他对照着书尽可能去收集资源,但是钟扬对此兴趣极大,自发在藏大组织团队去采样。”罗利军告诉本刊。

卢宝荣和羅利军都认为,钟扬并不是一个正统的种子采集者。在生物界有的人一辈子就采集种子、制作标本,钟扬并不是,但他最难得的贡献是在西藏培养了一批当地的采集生力军。虽然我国从五六十年代就开始在组织科考队考察各种极端环境下的生物资源,但是西藏并无本土的科研力量做这些事。“中科院植物研究所至今保存有100万份植物标本,那是解放前就开始做的,采集种质是一个漫长的过程。国家早意识到种质对改良品种的重要性,从国家级到省市级,已建立起一个种质资源系统。”卢宝荣说。

对于生物学家、植物学家来说,有两种途径可以通过种质资源来研究课题,一种是利用各地标本馆已有的标本和种质库储存的样本,回到实验室研究,这一方法本身就有一批强大的采集力量做野外奠基,服务于一些科研单位;另一种是亲自采集,因为对于有些科学家而言,他需要从全程上都自行把控,以充分验证自己的研究。罗利军认为钟扬是属于后者。“比如说拟南芥是世界上海拔最高的模式植物(相当于果蝇、小白鼠),很多科学家想得到它以检测里面有别于低海拔拟南芥的特殊基因,这就相当于一个人每往一个高海拔去抽自己一管血,来研究人对极端环境的应激反应。钟扬就是要亲自去找那种东西,他只相信自己看到的东西。”

青藏高原:种子富矿

青藏高原有1000多种植物特有种,从来没有被彻底盘点过,就连世界首屈一指的种质库英国皇家邱园也找不到一颗西藏的种子。要盘点这些生物家底并不容易,仅收集种子样本一项,一年就至少要收集600个物种,每一个物种样本都要收集5000颗种子,不同的样本种群所在地相隔的直线距离还不能少于50公里。按此计算,钟扬一年至少行走3万公里。

青藏高原是国际生物多样性的热点地区,在全世界第一批确定的20多个生物多样性热点地区中,我国就有3个,其中最为重要的是以横断山区为特征的青藏高原。青藏高原的植物数量按科的等级有212科,占我国的32.9%,在属的等级它占到38%,其中有6000例能结种子的高等植物,占我国的18%,其中更有1000种是只有西藏才有的特有种。

10年来,钟扬和他的团队收集了上千种植物的4000万颗种子,存放在各地的种质库冰库中,可保存100年到400年不等。他们用3年时间,将全世界仅存的西藏的3万棵巨柏登记在册。前年,钟扬团队终于在反复考证后进入了梦寐以求的墨脱,一个离中印边境25公里的地区,50年来植物学家很少涉足。即使是在珠峰和日喀则之间,需用7天时间骑马进入的嘎玛沟,百年来都未有植物学家留下记录,所以藏区的物种量被认为是低估了的。endprint

而在国外,野外训练几乎是植物学家的第一道门槛。曾经在澳洲有一位新西兰裔著名教授拒接了钟扬的一个学生的留学申请。“对方嫌我们底子太薄,说我们研究生去野外训练的时间太多。而他本人,高中的时候就把南极、北极都去过了。后来我才知道他父亲是新西兰古生物学会主席。”钟扬在一篇散文里这样写,其实,他们一直在寻找的很多仍未被发现的特有种都是在殖民时代的英联邦科学家的文献里看到的,这种差距让他更明白在藏区培养播种人才的重要性。

现西藏大学生物学系的副教授拉琼是钟扬第二个在复旦培养的藏族博士,他说起西藏曾经的生物学研究力量,寒碜得叫人咋舌。上世纪90年代初,拉琼作为西南师范大学的生物学本科生分配到藏大生物系做教师,“当时甚至还有很多老师是大专毕业的,在那里教本科生,教得很简单”。直到2003年,这种情况有所改观,拉琼得益于学校和挪威卑尔根大学的一个合作项目,去那儿读了3年硕士,课题是“青藏高原生物多样性研究”,2006年回西藏,钟扬已经是那里的援藏教师,并帮助藏大获得了第一个国家自然科学基金。

钟扬十分高兴能够遇见这么一个有着国际化视野的藏族青年教师,彼时的藏大生物学系甚至还没有硕士点,他将拉琼视作可在当地生根发芽的“种子”,连着好几年怂恿他报考复旦的博士。“2009年有一次,他在拉萨飞上海前在机场突然给我电话,又催我说,这个读博的事你考虑得怎么样了?”他总觉得钟扬对培养藏族学生有着特殊的热情,2011年当他真的考上了复旦植物学博士,才真正领略到野外采集所费的苦功。

在无前人可循迹的西藏高海拔地区,这个三四个人的团队往往开车就走,大海捞针一般找植物。虽然每次出野外会列一份基本的工作清单,但往往被无规律可循的物种分布所打破,参照英国邱园所定的国际标准,每种样本的种子数量应在5000颗,但这在一个种群都分布稀广的西藏是成倍的难度系数,有时他们只能找到500颗。

就拿收集海拔4000米以上的香柏为例,他们在高速公路上开到尽头,就走搓板路,睡连藏民都不住的牦牛皮搭建的帐篷。因为严重缺氧,帐内的煤油灯根本点不亮,加了更易燃的酒精,也勉强只燃了1分钟。盖着3床被子仍然冷得瑟瑟发抖,几乎不能合眼。长期在这种条件下,钟扬因为非土生土长,心跳降到每分钟44次,他曾在演讲里讲他总结过18种高原反应。“长期出野外,这都是有可能的。”拉琼说。

高原上的偶遇

2011年,他们拿到了一个国家自然科学基金的重点项目,课题名为“青藏高原极端环境下植物基因组变异及适应性进化机制研究”,开始寻找一种叫鼠麴雪兔子的植物,被记载生长在海拔6000米以上,它是雪兔子(雪莲的学名)中长得最高的物种,他们的目的是找出这种植物之所以适应最高海拔的变异机制。其实他们在每个海拔点上采集同一个物种都有一个共同的目的,即论证它们在不同生境里的遗传进化关系,这就要求精细的取样策略和足够丰富的样本以达到后期的准确度。

“我们从珠峰大本营周围没有找到,再往里走终于看见了武警岗,百般交涉后他们答应由一个武警带领我们进山,我当时觉得钟扬不是藏族不熟悉山情,进去了也没多大意思,可能还会有危险,我建议他待在帐篷里我们进去,他就说了一句话:‘你能进我也能进,你能爬我也能爬。当时还惹得我不高兴。”拉琼回忆。那些无人区的采集很可能无功而返,而生命的冒险不是开玩笑的。

最终他们在一处5400米海拔的冰川退化后裸露的岩石缝里看到了这种高仅10厘米、长着灰白小绒球花朵的不起眼植物,花形和大小几乎如同拇指,那就是鼠麴雪兔子,这个发现把团队乐坏了。它应对着极端环境下的所有特征,低氧、强风、高海拔、强紫外线、昼夜温差大,所以对一个种群内遗传变异的表达会非常清晰和凸显。在生物学研究的应用阶段,获取好的资源是最难的一个环节,如果袁隆平沒有发现海南的那株雄性不育的“野败”,杂交水稻也许不会在那一节点诞生。

野生种质的收集并不像粮食作物的野生近缘种的收集,后者更可能快速地运用于农业育种改良,效果是立竿见影的,而在青藏高原上寻找种子是另一回事,它无法让你立即“变现”。钟扬的第一个藏族女博士德吉告诉本刊,在西藏高原,属种鉴定很困难,有些植物必须等待花期才能鉴别它的种属,“即使同一个物种,在不同的海拔梯度上的生长周期不同,拉萨的开花了珠峰的还没开,那么就得分开采,今年没采到再等来年。距离太近的样本基本上在遗传关系上是一样的,那么你也不能采,只能往前走”。

所以针对一个物种的采样策略,越是得在多种生境里采多种族群,每个族群的种子采集得越多,就越是全面地表达它的遗传多样性。在高原上采种和在平原上有很大区别,上海辰山标本馆的研究员葛斌杰时常在华东地区采样,他这样形容道:“采样并不是把上千粒种子从一棵树上剪下来,采样的目的是保存遗传多样性,不然就好比人是一个种,你把所有中国人的DNA采完给火星人,说这就是人……全球有30万个植物物种,在不同的生境和环境因子下同种植物的表现形态不同,西藏的种群数量比较少,不知道下次碰到会是什么时候,所以在同种里多采会有难度。”

他是这样解释遗传学功底和采样策略之间的关系的,比如说生长于舟山东极岛上的薜荔,一种无花果属的植物,它是靠一种共生的榕小蜂授粉来播种,每年花期时榕小蜂载着花粉向东海沿海扩散,“经过遗传学分析,可以得出东极岛是遗传多样性较高的源头,所以要保存这个种,当然应该往东极岛采种”。

而德吉觉得,收集种子的最终目的除了为科学家自身的研究服务,更长远的价值在于保护濒危物种,也就是前面说的为未来买个保险。形象地来说,就是“通过一种分析计算法来评价一个种在遗传上的远近,如果是兄弟,那么在遗传信息上会有叠加,而有些物种隔了很远,无法交流就导致其遗传关系特别单一,而独立的种群就预示着可能濒危,所以我们就要保护了”。

没有硝烟的种质战

钟扬团队就是一边在研究自己的课题,一边在为国家的种质库提供资源,只是后者可能是为后人做嫁衣,耗时长,经费又少。“世界上有多少玲珑的花儿,出没于雕梁画栋;唯有那孤傲的藏波罗花,在高山砾石间绽放。”这首藏语诗经常在他们的团队里传诵。钟扬曾经在演讲里双眼发光地宣称,他们对青藏高原植物的研究再次印证了达尔文的正确。“这是真实的科学,在青藏高原那种极端的地方,完全是自然选择的结果,那种环境下中性选择的意义都被极大地降低,全部要靠优秀的基因在那里表达。”endprint

七年前,钟扬团队参与了科技部的重点项目“青藏高原特殊生境下野生植物种质资源的调查与保存”,项目由中科院昆明植物研究所牵头,联合各科研单位收集青藏高原的野生种质,保存于所里的西南种质库。西南种质库从种属规模上来讲是亚洲第一的野生植物种质库,建成于2007年,其采集标准和软件系统建设一定程度上脱胎于英国皇家邱园的指导,是与国际接轨的。这个项目是国家首次对青藏高原的植物家底进行系统收集和标准化保存,5年后结项时共留存有近11万份包括了种子、标本和DNA材料的种质资源,种子的份数占青藏高原分布种子植物科种属的63%。

在英国皇家邱园受训过的西南种质库采集部主管蔡杰告诉本刊:“每种种子至少5000颗的标准是邱园的,但是青藏高原上的一些特有种群如果采不到5000颗,我们就要求500颗。采集信息是一张比较复杂的表,你要填寫尽量完整的信息链,才是高效的样本。《欧洲植物志》做到第二版的时候,物种分布量直接打到版图的点上,他们能通过标本数量来推演分布集中的区域,甚至模拟气候变化。”

世界范围的种质资源赛在发达国家一直不见销烟地进行着,耗资8000万英镑的英国邱园“千年种子库合作计划”(Millenium Seed Bank Partnership)就旨在以技术输出的方式纳入各国的种质资源,并计划在2020年收集到全世界25%的植物物种。2008年挪威在北极圈斯瓦尔巴特群岛上的“世界末日种子库”又转移了同行的目光,该库按照美国国家黄金储存库诺克斯堡的安全模式建造,外面包围着一米厚的钢筋混凝土墙,隧道里有数道安全性能极高的密封门。

这里是北极的永久冻土带,自动温控系统会使空气交换机和制冷设备交替工作,把温度常年控制在零下18℃,据说储存期限最久的应该是高粱,大约能存放1.95万年。2011年日本海啸后,冈山大学大麦胚质研究中心决定将575个样本送入到“末日种子库”中,然而其仅是纷纷登上这座“种子方舟”的110个国家之一。农业大国对于种子的情结可谓深入骨髓,谁知道这些沉睡的种子不会促发第二次绿色革命?60年代,仅仅由于墨西哥国际小麦发展中心的诺曼·博洛格(Norman Borlaug)发现了一颗小麦近缘种的“矮秆”基因,从此改变了它易受风倒的弊病,并掀起增产的大革命。联合国粮农组织的统计资料显示,截至2010年,全世界有近1750座种质库。

有一个故事经常被中国致力于种质资源保护的学者提及,1974年9月,美国派出一个植物代表团访问中国,其中有著名大豆遗传学家布尔纳德,当他从上海虹桥机场离开中国时,在候机楼边上采到一株野生大豆并带了回去,这株大豆就是现今转基因大豆的蓝本。30年后,我国放开了大豆进口限制,转基因大豆进入中国市场。猕猴桃的故事总是不经意间就摆在了眼前,任意分布的种质资源本身没有专利,但被“高精尖”转化为成果后,就有了专利和定价权。

10月的一天,本刊记者在上海西南角的上海农业资源基因中心遇到在此做博士后的夏辉研究员,他在复旦读研时也曾受教于钟扬。这里小规模地保存着7种农作物的样本,可是光水稻就有22万份,和外头和煦的秋光相比,库内的空气干燥、黝黯又凛冽。“你看,我们收集到现在也只不过几个物种。”夏辉说。

在四五个不同的零下温度的库房里,所有样本被封存在小铝锡袋里,贴上序列号,档案般齐整地列在不锈钢货架上……夏辉感叹,有特色的种子有时可遇不可求,而青藏高原的种子会充满潜质,“应该说钟老师现在做的工作是个铺垫,等收集完了,就是他擅长的数理分析了,未来十年可能硕果累累”。他也补充了一句:“虽然他的团队会继续收集和研究,但在配套资金上,谁出面申请是不一样的,所以这也是个问题。”endprint