张永和访谈

2017-10-20张利

张利

张永和访谈

张利

雏形/Infancy

张利:在今天,您如何评价当时在南工(现东南大学)接受的建筑教育?

张永和:关于建筑教育,在说南工之前,其实还有一段该提一下。

我是1974年高中毕业。毕业后我就被分配到北京一个单位,叫北京市稀土研究所。实际工作是在建筑工地上干小工(图1)。我爸觉得这个不是个事儿,其实我自己觉得还好。因为我的标准是没下乡就行。我爸认为我得学一技之长。所以他就找一位老朋友教我画建筑画,这人是傅熹年先生。傅老师是看我父亲的面子,因为我画得实在是不怎么样。傅先生自己画得非常之棒。他给我看很多他从杂志上剪下来的画,其实对我挺有帮助的。有的我还临摹过。总之这就是一个开场白。

其实我在南工受的建筑教育是特别极端的。我是1977年上南工,文革后第一届。按照现在眼光看当时是完全不教建筑学的,就是教房屋设计。老师讲得非常具体,有好多东西都明确地告诉你,比方说挑一个雨棚不能超过60cm,做个窗台,坡度是多少。又比如一般砖头怎么砌,表面是不是抹灰,要抹抹多厚。总之我学了3年盖房子,从来不会谈到任何想法,也不会谈到形式、审美、理论什么的,一概没有。原因是文革刚结束,老师们怕和意识形态挂钩,不敢讲。

张利:您说这是好事还是坏事?张永和:我曾经觉得是坏事。

后来刚到美国的时候,我就觉得好像跟没学过建筑一样。不过我觉得我挺有狗屎运,净偶然碰对了事。我到了美国,是去了一个特别乡下的地方,跟现在留学去精英学校什么的不一样。我到了一个波尔州立大学(Ball State University),后来我爱开玩笑叫它“球大”。这个“球大”,是在印地安纳州老玉米地里的一个小镇上,任何方向走出去,恐怕开一小时车看不见别的,就是老玉米地。甭说什么先锋的艺术、设计,完全不沾边,就是那么一个地儿。

我去的第二个学期,就碰上一个老师。当时美国英文我基本上能听了。这个老师讲话口音不一样,一开口,什么也听不懂。我问旁边一个认识的同学,你觉得这人讲得怎么样,他说这人讲得特有意思,我就跟着上了这人的课。这个人实际上是英国建筑联盟学院(AA)来的。你知道好多欧洲人,把美国文化想得特别有意思,他就是奔着这个最平均的、最普通的美国去的。这个人教书,跟盖房子一点都没关系。他还挺跳跃,讲讲文艺复兴时代的一些艺术,绘画、雕塑,然后就是现代艺术。

我从南工“啪”跳到“球大”这么一个地方,这个反差极大,极不适应。可是最终不但适应了,我还“进去”了。再过了一两年回头看,我又把南工学的东西拾回来,这俩搭上了,还行。也可以试想,如果搭不上,只有南工那种训练或者只有像这种“二手的AA”教育,还真有点麻烦。

张利:在南工时,您当时和王群(现王骏阳)同一宿舍,而王建国和孟建民当时也是同一宿舍,这实在是个有趣的现象。您能评价一下“舍风”对一个人的成长所起的作用么?

张永和:我和王群,我们俩是77级的,王建国和孟建民是78级的。我们好多课都在一起上。这几个人物里,孟建民是当时几个年级里最拔尖的,从文革前一直到78级,设计专业课成绩最高的。在孟建民进来之前,设计最高分有人得过79分,但是没得过80分。孟建民进来之后可能一下子就出现过84什么的,他把整个成绩都给推上去了。不过他们宿舍里的情况就不清楚。

有意思的事儿是,如果南工有一个传统,主要还是源自巴黎美术学院的画渲染什么的。现在有一波从南工出来的人都参与教学,我和王骏阳在同济,他在南大也还教点儿课,在南大的还有我们班的丁沃沃,顾大庆、朱竞翔在香港中文大学,王澍在中国美术学院,葛明留在东南大学,看上去好像是一个体系,可是我不认为南工真的很明确地教了这个体系。我认为更是瑞士联邦高工来的,实际上是南工受瑞士的影响。

张利:南工受瑞士影响?

张永和:因为这两校有一个长期合作,有一大批人是从瑞士回来的。王群是一个比较特殊的例子,他没去瑞士,去的瑞典。到了瑞典之后,他接触到北欧对建造的重视。在那儿他最终还是建立起来对于建筑的这么一个本体的认识,所以还沾边。我呢,是最不沾边的,我去的是美国,学的很多是虚头八脑的东西。那会儿正赶上后现代主义思潮的高峰,接触了好多跨学科的、往外扩散的东西,我自己当时也都觉得特别有意思。至今也一直喜欢电影啊、文学啊什么的。

1

再回到这个故事。我和王群呢,一个宿舍,同学关系很近,但不记得有什么舍风。我1981年去美国,他把他的一本当时没画完的速写薄送给我做礼物了,特别珍贵,我也一直留着。

张利:听您这么一说,原来南工到东南对“本体”的兴趣,实际上跟苏黎士有很大的关系?

张永和:我不知道你熟悉不熟悉苏黎士那个学校的体系,他们教一年级的那个老师,通常是一个很重要的教授,能够把这个架子撑起来。他们的教学体系,换个老师可能改一改,但总有一个很完整的教学法。1980年代后期教一年级的叫克莱默(Herbent Kramel),他对这一批后来回来当老师的南工学生影响非常大。

实际上我作为一个学生、以及后来工作多年都没有直接和瑞士有交集。反而是回国后,从瑞士回来的同学那里了解了一点。近些年,我也去过若干次苏黎世联邦理工(ETH),到何塞普·路易·马泰奥(Josep Lluis Mateo)的研究所讲演,去参加迪特马尔·埃伯利(Dietmar Eberle)的住宅与城市研究所开的研讨会。

这个事和周榕还有关系。他写了篇文章,是批判所谓本体建筑这波人。他说王群是最主要的人物,是“精神领袖”,还有受王群影响最大的那个人就是我。让他那么一写,等于替我们创造出了一个“东南学派”。(笑)

张利:那这倒是让人感兴趣,您赴美留学时中外差异远比今天大得多,您当时是如何找到融入西方体系的切入点的?这对您之后的轨迹产生了什么样的影响?您当时在美国受的影响,全都是AA那些吗?

张永和:AA对我之所以很重要,是因为我在玉米地里没有别的影响,也没有太多理论学习,就是之前说的AA来的这一个人,他叫罗德尼·普莱斯(Rodney Place)。他又有魅力,又有热情,就照片上这位。他上课经常是躺着上的,你看学生都围着坐着。(图2)

后来去了伯克利(Berkeley)就接触到理论的东西了。美国东岸真正是理论的重镇,不光是理论家的理论,还包括彼得·埃森曼(Peter Eisenman)、伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)等建筑师的理论,那些我是比较后才接触到的。可以说AA这点影响,慢慢过渡到了美国那些东西,所谓美国的东西实际上是以埃森曼为代表的,以理论优先,然后实践作为理论的一个物化或表达。我教书也是从“球大”开始的,那会儿对美国就比较熟悉了。后来去到了密大(密西根大学),就接触到好多像埃森曼这样的重磅人物了。

张利:我印象中,可能不准。我记得那会儿我们都刚上学,您做的一些东西当时得了很多国际重要奖项,和美国人不一样,有一种味道,或者有一种情感或者感情在它的几何逻辑后面,这是怎么回事?张永和:其实是这样的,最终这个躺着的罗德尼·普莱斯还是影响到我。这个人挺绝的,他非常能说,给我们看很多艺术的东西,但是到了具体指导设计时,他不会像美国老师那样直接讨论设计或形式,也绝没有风格倾向,就老说你多画点再画点。我现在特理解,只不过晚了40年,就是通过画把设计往深里挖。我对文艺复兴早期的绘画以及对西方文化的普遍兴趣,也是受他启发。也可以说我被他带入了西方文化。我开始教书后,发现老师可以在学校随便听课,我就学版画、烧陶,还上过法文、电影史课什么的。自己没有任何人能交流,当时也没觉得有问题。所以你看到的那些竞赛,是在这样一种状态下做出来的:白天教书听课,晚上带着一些奇奇怪怪的想法到学生的图房里,随便找张空桌子,摊开了就画。学生们也不知道我在干什么,也没有人来问我,我就在那儿画我的。

张利:所以反倒是这种环境屏蔽了当时的所有的影响(contamination)?

张永和:现在回想可能是。当时尽管还相对踏实,可是也知道还有另外一个世界,想象中那个世界一定特别振奋人心,比如像东海岸、西海岸。但总的来说我是在我自己的一个世界里。后来和外界接触多了些。我还曾经作为《世界建筑》的特约记者去纽约采访了彼得·埃森曼,跟他混了一整天。

上面说的那种工作状态可能还是我的一个根儿。后来做东西,受了好多流行的影响,一度相当摇摆过,尽管不是太情愿。现在当然非常希望“回去”了。

我的那些兴趣,有些是有老师点了我,比如罗德尼·普莱斯,不过他们实际上常常带出来的还是我原来就有的兴趣,比如绘画,还有文学、电影。这些东西对我来说是留美时期特别重要的经历。

张利:您这么说我觉得一下子点透了现在这个问题。

2

成型/Formation

张利:在1990年代,您回到国内,以席殊书屋和非常建筑工作室开始了一种当时在国内还没有的建筑方式。您当时曾经用到“纯建筑”一词来定义以建造本身为核心关注的现代性。这个“纯建筑”的概念是当时的一种批判性建构,还是贯穿至今的一种理论性建构?“纯”所针对的“不纯”指什么?

张永和:这个问题对我来说特别有意思。因为“纯建筑”这词好久不用了。其实我当时说的所谓“纯”就是“本体”。我可能还是在那个老玉米地里,老得想着老玉米地。开车特别容易走丢,因为那里的景观是不变的,所以就可能有时想得比较极端。但是简单地说,纯建筑表达的无非是一个以建造和空间为基础的建筑观。那会儿是1985-1989年,尽管只是画,可是画的时候有一个建筑的语言,画的都是房屋的基本构建元素。

说到这儿,其实我还有一个相关的兴趣一直没太发展起来,而且到现在也没想清楚,就是我对普通建筑的兴趣。新文化运动推白话文,建筑有没有白话文?现在的建筑设计实际上整个是文言文,这和它的新或旧没关系,它可以是新的,但还是文言文,因为有一种自我意识,如果说得矫情些。

我有时会在图里显露出来一些把设计做得直白的倾向。回到中国做实践之后,发现一个问题,如果设计没自我意识,业主一看会认为没有设计啊。当然我也把握不住那个东西,所以至今也没做出来一个有说服力的“普通建筑”。

张利:但是您还对这个话题一直感兴趣。

张永和:一直感兴趣。偶尔会看见有建筑师做普通建筑做得挺好的,这些房子表面上看起来普通但常常有很讲究的细部,只能说这仍是一个难题。它最终回到一个很简单的评价问题,怎么区分这就是建筑,而不是房屋?建筑是不是就是指建筑师设计的?还有一个问题,是否存在没有设计的设计?如果有,它质量在哪儿?当然我也没解。我的《图画本》里画的一些东西还是反映出这个兴趣。后来我也把这个事儿和其他兴趣串起来了,我对马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的现成品也感兴趣,可是也没走远。最早在席殊书屋,就是用现成的——自行车轮子——接近“普通”,做了“书车”—— 一个旋转的书架,但是结果并不普通。

你看得出来“普通”和“本体”有点近亲关系,因为都相对比较直接、比较基本的,但又不是同一个概念。本体关心的更是建筑的核心知识,一个明确的范畴。至于你问题里头建构这个词的用法,我不太明白。对我来说,在这里头可能不是一个理论的建构,而是一个在操作层面上的东西。

最后说说“纯建筑空间”。因为我一直认为建筑空间是可能和用途脱开的,做到纯。建筑如果每一个空间都是实用的话,建筑好像也有危险失去自己。所以我老觉得建筑里应该有点纯的,只是为了建筑本身存在的空间,但总不知该怎样做,一直到最近。

在乌镇的吴大羽美术馆里终于做出来了,我把纯建筑空间做成半户外和户外空间。这些没有或局部没用屋顶的空间有着和室内空间一样的清晰围合,但没用确定的功能,设计中通过这些纯建筑空间把功能空间串起来了。所以那个项目不是从面积上,而是从空间分布上,使得纯建筑空间和功能空间各占一半。这个项目才刚刚开工,看看做出来会怎么样。

3

筱原一男给一位诗人和尚盖的谷川之宅,有个说不出功能的大空间,日本话叫“广间”。我理解那就是一个纯建筑空间——草坡穿堂而过,地面是泥土的。

4

5

6

张利:您刚才讲了老玉米地,后来又到伯克利,这样您在西方、在中国大城市、再到乡镇都有所接触,应该说有一个纵深的距离去深入到每一个社会。下面一个问题,就是关于您在北大创立建筑教育。您能不能讲一下当时这一选择背后的策略,以及在今天看来这一选择的得失?

张永和:我的经历中有两个关键词,一个是偶然,一个是矛盾。可能还得再加上一个——无知。我觉得常常对一件事情不够了解的时候会构成行动的力量。我们小时候有一个口号老挂在嘴边——“知识就是力量”。后来我发现,知识未必是力量,你要不知道,才比较会傻乎乎地往前冲。

首先,关于回国来实践。我跟鲁力佳那会儿稀里糊涂回来的,本来是回来过一个春节。后来就有人找上门来,反正我是很想盖房子,就这么开始了。如果当时真知道实践是怎么回事,不见得敢开始。当时真的是稀里糊涂就开始了,开始了就骑虎难下了,到现在想要退休好像也挺费劲的。(笑)

北大的事有一点点不一样。我之所以教书也是因为罗德尼·普莱斯。后来有人跟我讲,如果老师太好了,常常会影响学生去教书。罗德尼不但感染了学生,而且让学生觉得教书这事儿特有意思。后来我到了伯克利,又遇到两个老师,一个是我的硕士论文导师——典型的实践建筑师斯坦利·塞托维茨(Stanley Saitowitz),他和罗德尼都是南非人,我开自己的事务所就是受他影响。另外一个又是学者,又是艺术家,是一个瑞典人,拉尔斯·莱勒普(Lars Lerup),又是一个好老师。所以我一路挺幸运。

总之我对教书这事儿一直比较起劲,我当时有一个想法,也许什么时候我可以办学,那可能是1995年的时候。

张利:办学,已经不是教别人让你教的东西,而是教自己想要教的东西?

张永和:对,办学,要办自己的学校。有个小插曲:有一天听到消息说清华要来一个人做讲演,这个人叫丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind),这人我认识,我去匡溪艺术学院参观时有一面之交,于是我就毛遂自荐给他当翻译。讲演完了,我和鲁力佳带着他在动物园附近特烂的一个小馆吃饭。我那个时候有各种野心,想要办学,我和他说我要办一所前卫的建筑学校。里伯斯金说话很婉转,原话我记不太清楚了,大意是你办一所学校就好,不用前卫。(笑)

总之你知道我有这么一个心。到了1998年,同一年,终于在席殊书屋之后又盖出俩房子来,一个是中科院晨兴数学中心(图3),一个是山语间。在晨兴数学中心的开幕式上,我爸也被请去了。我还作为建筑师代表,上台露了一面,说了两句话。

中午我们赶到人民大会堂找我爸吃饭,结果我一进贵宾室,一个人看见我就说:你是不是刚才那个建筑师?我说:是。他说,他是北大副校长,问我愿意不愿意去北大教书,办一个建筑学研究中心,是这么来的一个事儿。如果我那天没去吃饭,我也不知道他会不会找我,又是很偶然。办学的事,我比实践还想得多一点。有人来找我,我就去了。

去了北大教书之后,我有些东西是现成的,就是现在所谓的“本体建筑学”的框架。那会儿办学方向更明确了,是因为我又有了实践中的教训。虽然经历了南工,我还是太缺乏工程和实践方面的基本知识和训练,所以自己实践起来特别费劲。觉得一定得改变这种情况,就这样开始了。

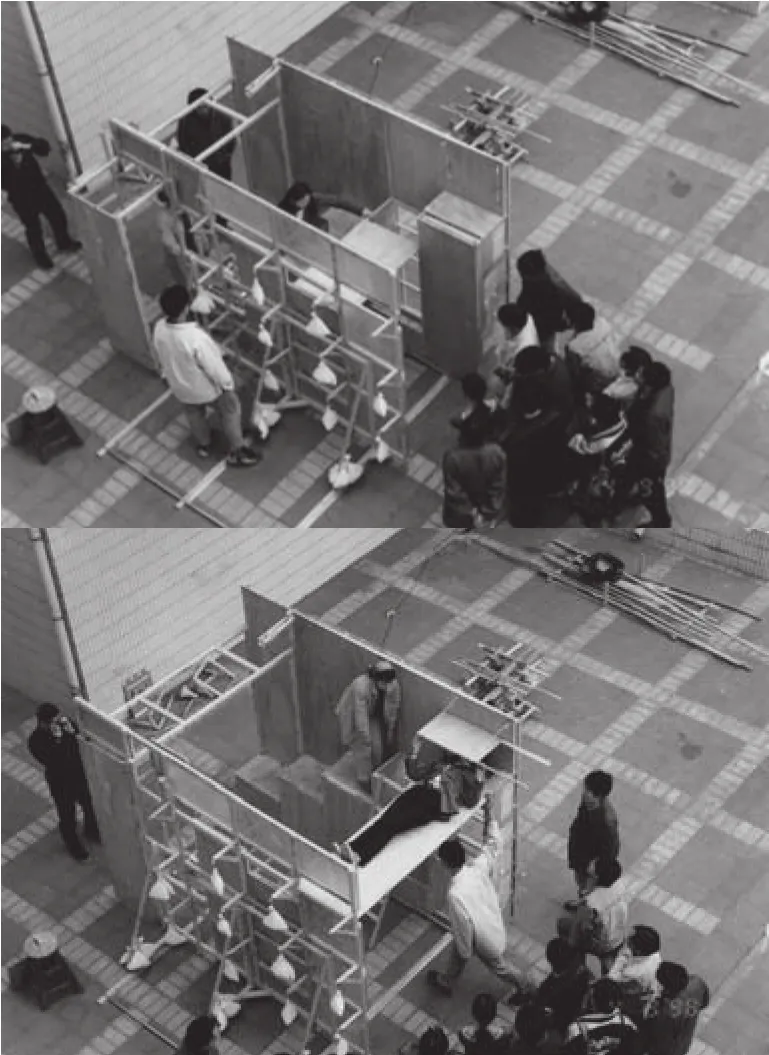

第一学年,就让学生们自己动手盖点房子。可费劲了,但我有些思想准备,首先时间上硕士生一年级就干这一个事儿。我们那地儿——静春园,是属于北大的后院——也有点地,也有点需要,不用花太多钱,头几年就盖了几个小东西。第一个房子,木工车间(图4、5), 还出了一个小册子《79号甲+》(图6),大概是这么一个开端吧。那会儿,也完全没有可持续办学的概念。

你要说策略吧,我真不敢说有,当时倒是真有股有勇无谋的劲儿。

张利:您在这一时期的创作,与一些日本建筑师一起分享了一种“非暴力革命”式的建筑语汇,实现了一种貌似温和、实则激进的东方建筑实验。如今,我们在日本乃至韩国看到这一实验体系的宽频谱的发展,而在中国,我们看到建筑实验在愤怒的怀旧与炫耀的迎新之间两极分化。这种现象是您当时所预期到的么?它的原因是什么?

张永和:从今天看,还是有两件事情要做。第一件呢,是建立对中国近现代建筑发展的认识,寻找我们当代建筑的基因。这里面也有一个白话建筑的概念,因为基因不是特殊的,而是普遍的。当时新文化运动那一批人,是在创造一个充满着理想的世界,因为那是全新的,他们没有完全准备好也在情理之中。比如胡适写的那个白话诗,当时被取笑,人家说他写的是打油诗,其实他写的就是打油诗,但不妨碍他们走向属于中国的现代性。我觉得中国建筑可能真正缺的就是这个阶段。我自己现在也还是没准备好,在四川安仁的那个桥馆,可以说是往那个方向走,想找1960-1970年代的中国建筑基因,因为当时设计的出发点是“实用、经济、在可能的情况下注意美观”,有它朴素的逻辑。

如果第一件事构成一条垂直的线,一个历史、时间的轴;还有一条水平的线,一个地理、空间的轴,也就是第二件事:重新认识“东西方”。应该说“东西方”这个概念在今天的建筑学里很有问题。东西文化差别肯定有,这个不是要讨论的。现在讨论的是东西方建筑学的不同,在今天来说其实是比较模糊的,而且会更模糊,因为现在的全球化经济和地理政治带来了东西方界线的移动。我的想法不是取代“东西方”,这个一定有,因为多少年来文化是根深蒂固的。我想的是“南北方”的差距对建筑学更重要,是地理、气候的差距,它们带来了文化差距,包括饮食着装的不同,方方面面的。这样一来就出现一个很不同的世界地图。当然中国很大,美国也很大,这样的大国家肯定有南方,也有北方。可是跟欧洲比,整个亚洲都是偏南方嘛。张利:对。

张永和:北京可以说是南方的北边缘,仍然可以有很多户外生活发生在四合院里。越往南越暖,户外生活就越丰富,院落里,檐下,廊下,堂间也是开放的。有不同的生活方式,就有不同的建筑空间形态。通常说东西方的人跟环境的关系、建筑跟环境的关系差异非常大,是因为东方是南方、西方是北方嘛。

所以从这两个点,“近代基因”加上“南北方”,我觉得可能能找出一个属于自己的建筑。

当然肯定还有其他的因素,不同地区的技术条件是很不一样的。比方说日本的情况,文化上现代传统并举,技术上非常先进,很具特殊性。

我觉得“实验”这个词容易误导。真正的实验,你得允许失败。现在亚洲建筑中有很多趣味的东西,它们是特别保险的,不存在失败的问题。更完全没有像刚才讲的新文化运动的那股冲劲。这是我的一个观察。

成熟/Maturity

张利:您在近年曾经不止一次地表达过对基本的建筑学的回归,并戏称这是年龄增长使然,而且明确宣称自己不惧“不再前卫”。在您看来,基本的,或经典的建筑学关注是什么?我们在年轻时总是试图摆脱,在年长时又不可避免地要回到的,是什么?如何在当前易受各种浪潮冲击的建筑教育中传递这种基本的建筑学的信息?

张永和:我觉得以前好多房子没盖好,有的时候就是因为对建筑基本知识不清楚、又缺乏经验,也有时候是设计用力有点猛,过猛造成的后果自己也得认了。这个是一方面。

另外一方面,对文化的认识,需要有一个连续的时间轴的认识。去了解不同的历史阶段怎么作为一个连续体过渡和演变,而不是切断的。而且离咱们越近的这个“过去”越重要——1980年代的,就比1960-1970年代的重要。当然我有自己的审美趣味,我可能更喜欢1960-1970年代,不是1980年代。因为你可以看到自己是哪儿来的,你可以看到一个领域是如何一步一步发展过来的,你就比较能了解自己在做什么。当然可以再往过去倒腾。

我觉得现在这条时间线一旦切断,就会造成很大的问题,都是一些莫名其妙的对立和武断的选择。有时候人家好意说,我在中国把现代主义给怎么着了。可其实问题不是我干没干这事儿,问题是我最感兴趣的其实不是现代主义,而是古典主义向现代主义的过渡期。

在古典主义向现代主义过渡那个时期,大家有一个朦胧的意识,这事儿要变。有的人也是勇一点,可能也是无谋之勇,也可能就是有个激进的态度。就有一系列多种多样的尝试,有的还辉煌了一阵子。今天也有一些建筑师会游离在古典和现代之间,并不是把现代主义排除掉,而是琢磨怎么从古典到现代。像柏林的汉斯·库霍夫(Hans Kollhoff),有时候戴维·奇普菲尔德(David Chipperfield)也会。我在兴趣上和他们有点像,可是又没人家坚定。

我试图把那个过渡期给拉开、放大。那个时代代表的是一种探索的状态。是不是意味着可能性就多了?

但基本建筑学关心的就是材料、结构、空间、使用、基地这些问题,是可以给学生一个明确的建筑学核心知识范围的。

如何将基本建筑学明确的立场和文化上开放的态度结合,是我自己面临的挑战。

张利:我有那么一个感觉,从大概1990年代到20世纪初的中国开始,您那会儿的所谓的无知使得的纯粹的东西,有点像春秋时候的感觉,后来就战国了,变得完全是目的性的血腥征服和最后的统治,那个时候开始没有,想打就打。

张永和:有一点吧。问题是后面也变得程式化了,你必须这么着这么着,甚至必须到哪儿念书去、读哪些书等等,一下变得很窄。我在一定程度上,很怀念1980年代,并不是那个年代的房子,前面提过不喜欢1980年代的设计,而是那个年代西方开放的气氛。其实后现代主义,不也是一种春秋战国吗,又乱了,大家瞎琢磨,胡想,胡说,过瘾。

张利:“非常建筑”在很早就把建造的研习当成是建筑教育的重要组成部分,这在当时的国内是颇具争议的,虽然在今天已被大多数院校所授受。能先讲一下当时创立建造课程的过程和所遇到的挑战么?接着,能否再谈一下对当前的建造课程的看法?

张永和:我曾经带过清华的几个同学一块参加了一个建造活动,建了两道互相支撑的墙,那是我在国内比较早带着学生搭东西(图7)。关于建造这事,一定要想清楚,不能违背了摸索、探索、努力想办法往前推进的这个初衷。

建造的目的,如果很明确了,其实也不见得非得造。造,常常是因为一个学生没有任何机会去工地学习施工,而且没想到过建筑师也可以动手,所以一造他会发现很多东西他没学过。

如果这个学生有了一定的思想准备,很可能他就不需要造了。举一个例子,我以前在同济教过一门设计课,大概是2003年、2004年那会儿。我当时的思想方法都是得让学生造点什么。用建造教学需要许多条件,你要造一个小房子,你得有地、有钱,施工一学期也不够,再加上设计时间,更不够。

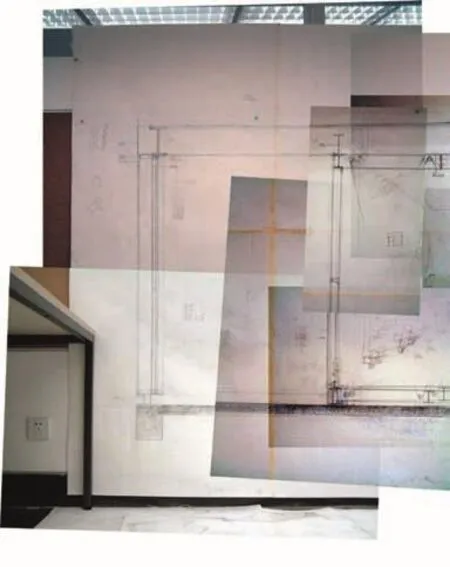

后来我就想了一个招,让学生设计一个30m2的房子,从第一张图开始就画1∶2的(图8)。所以实际上你看那张图是30m2的1/4那么大,零几年还都是用图板什么的。图太大,图板上画不了,学生得趴在地上画(图9)。画1∶2的图马上就牵扯到一个用什么材料,因为得有具体尺寸才能画。他们就到材料店里去量、去照相,拿回来贴在图上,这是一条木头、那是一根型钢,其实等于是没建造的建造。我觉得完全达到目的。学生的思想方法是建造的,可是实际上他是通过画图完成的。

张利:刚才您说的那一点确实是,反正对我来说是太有启发性了。这么说,原来的建造课,不管是不是真的像现在有这么丰富的材料、丰富的技术去造,它都是把“造”看成一个从“不知道”到“知道”而去追求新知识、甚至学生都不知道他追求到什么新知识的过程。现在造等于是反过来,先知道再造了,您说不需要造了。

张永和:因为比方说,同济有建造节,一个新生进去了,可能没他事儿,他挨个一看,就了解好多。那他还造什么呀,他可以跳过那一步,他可以造难度更高点的东西。我看现在造的质量都上去了。我那天在杂志上看几张照片,好像是湖南大学,我看他们造得挺好的。

7

8

而且造还有一定的局限性,现在大家造都是用木头多,不是因为这个房子要用木头盖,只是因为这个建造活动用木头比较方便。砌砖头不行,砌砖头造价上还行,施工费劲。浇混凝土也是费劲。恐怕最好的学习建造的方式还是去建筑工地看,一看就明白,可得多去几次,看不同材料的不同施工阶段;如混凝土,要看支模、绑筋、振捣、拆模,所以得跑4次。

张利:能否叙述一下在麻省理工大学担任建筑系主任对您的建筑观所产生的影响?您认为基于知识传播、技术进步和平权运动的社会改良建筑学有光明的未来么?

张永和:我去美国的时候,是1981年,觉得终于能够摆脱政治了,并不是左或右,一定程度上还不太清楚。你可能能够想象,去了美国一听人谈政治,就不感兴趣。

早年在美国教书那些日子就这么不关心政治,过得好好的。后来有机会回中国实践,从1993年的春节,大概干了几年,我那政治觉悟就大大提高了。因为看到了资本主义的残酷了。再回到美国教书就不一样了。1993年秋季回去莱斯大学(Rice University)教书。

学校里老师大多是左派,他们说的话我终于听懂了,当然也就转过去了;到麻省理工的时候,我基本是西方所谓中偏左这么一个倾向,领导我的左派同事们就没问题。

9

讲一个麻省理工的事。麻省理工的规划系,收的中国学生,都是北大的。因为美国式的规划专业像文科、社科,北大的规划也是从人文地理教,因此对口。所以我也不奇怪,北大学生也非常聪明。但是他们毫无政治头脑,一说到政治左右不分,就跟小孩子似的,不像20几岁的人。所以我在麻省理工的时候,我当西方左派知识分子当得还挺起劲,教训这些国内来的学生。回头看,要建立起一个基本政治立场我可能还会中偏左,也不会偏到右。回答你的问题,我认同建筑学关怀社会。不过柯布“革命还是建筑”的命题早有答案了。还有,政治本身是个相当复杂的问题。

例如,美国所谓的政治正确,就是用相对僵化的左派观点对待一切问题,在大学里闹得最厉害。我当时在麻省理工做建筑系主任的时候最棘手的工作之一是处理种族问题。

再说两句今天关怀社会的建筑实践。这事儿,应该是坂茂起的头儿。去年亚历杭德罗·阿拉维纳(Alejandro Aravena)在威尼斯双年展给烧了一把火。坂茂的操作我觉得是比较简单的,更接近“本体建筑”,接近建筑的根。一方面他帮助弱势群体,那些受灾的人,解决一些问题。另一方面他把他的建筑能力以及设计兴趣可以发挥出来,如果就是为了救灾,可能他买俩帐篷也行,他还要做建筑。阿拉维纳是一个有很多建筑学以外能力的人,他是一个政治家加社会活动家。他在那些方面的成就跟他在建筑学上的成就是有一拼的,他有一个并不是非盈利公司(NGO),而是盈利公司干这事儿的,建设社会住宅。等于他是开发商加建筑师。所以两人的做法很不一样。

现在全球面临的最大的社会性建筑问题应该是城市里的住宅。当然,由于气候变暖,灾难也特别多。一个建筑师应当有一个基本政治觉悟,能真正参与到社会事务里去,通过设计起到积极作用,是个好事。

至于我的建筑观,在麻省理工经历了一个剧烈摇摆时期,我一会儿被像媒体实验室(Media Lab)那种技术发展吸引过去,一会儿被这种社会因素的事儿、可持续发展的事儿影响,不过最后又回到本体上来了,可能这个方向最适合我吧。

张利:在担任普利兹克奖评委期间,您所参与过的最激烈的争论是什么话题?您是如何捍卫自己的观点的?

张永和:普利兹克评委的人选,常常都是脾气比较好的,讨论不会是硬邦邦的。社会问题肯定是一个话题,建筑的本体问题也是一个,还有一个就是如何比较做得精的、好的和有突破的。现在好像进入一个时期吧,有很多很棒的建筑师,可是也没有跳出来的那一个。评委们会很平和地发表意见,其实你一听就是不同的观点。最后当然是投票解决问题。

张利:您曾谈到“对过去自己做的设计看不上了”,能否展开一下这个话题?您如何总结您的设计思想在这20年间的变化?

张永和:我看过特别棒的建筑,而且是不同的好法。现在对我最大影响的建筑师之一,是一个瑞典人,叫西古德·莱弗伦茨(Sigurd Lewerentz),我每年在同济都讲他。他盖房子,想得特别特别透。他最重要的房子是从78岁开始盖的,82岁又盖了一个,他挺长寿的,活到90岁出头。看了他那个透彻之后,就没有精细什么的这回事了。他获得自由了。他的建筑是有质量,但不光是工匠的质量、施工的质量,实际上是建筑师对一些东西有一个透彻的理解体现出来的思考的质量。我以为自己知道什么是好建筑。再看自己的工作,很受刺激。

现在我又回到建筑的本体上,并不是我不再关心社会或环境或技术。对我来说建筑的核心就是盖房子,从盖房子这个事儿出发,你可以关心所有那些事儿。但是如果不是从盖房子出发而是倒过来的,先从外边进来,我认为是有问题的。因为这事儿如果先从外边进来,它不一定到建筑学。比方说环境,该不该关心?当然该关心。我要污染吗?我肯定不要污染。那咱们解决这个问题吧,是不是用建筑的方法解决?当然也可能是,也可能不是。

有一个最经典的例子,我以前在文章里写过,塞德里克·普莱斯(Cedric Price)这个英国建筑师没盖过多少房子,他有很多有意思的想法。其中一个特出名的事儿是一个农民买了一个农场,找他盖一个房子。这块地离家开车来回大概要3、4个小时。所以这个农民想让这个建筑师在地边上盖一个房子住那儿,比方说干一个礼拜,周末回去。这个普莱斯接了这个活,过了一阵子他说我这个事儿给你解决了。你不需要盖一个房子,你需要换一辆好点的汽车。(笑)

他这件事就是我说的那个思维,一个建筑师提供了一个非建筑的解决问题的方法。他一算帐你盖房子花多少钱,你买了这个好汽车,第一少花钱,第二你每天可以回家跟你家人在一起,特棒。当然这个建筑师失去了一个盖房子的机会,假设他仍然拿到了所谓设计费。

也不是绝对说这个建筑师对或者不对。只是想说明为什么有“本体”这个事儿,也可以说是用建筑的立场和思维解决问题。反过来也可以说,建筑学就是没这么重要。好多问题,建筑解决不了。第二次世界大战的时候法国的西线不就是这么回事,盖了好多最先进,最棒的碉堡,结果德军从后面过来了。

张利:那这个就附加疑问,詹姆斯·高尔韦(James Galway)年轻的时候在皇家音乐学院,一会儿想模仿马赛尔·穆瓦斯(Marcel Moyse),一会儿想模仿更年轻一点的让·皮埃尔·朗帕尔(Jean Pierre Rampal),而且模仿谁像谁,最后他到了一定年龄以后,他说他谁都不模仿了,想开了。您觉得您现在应该是想开了?

10

张永和:不敢说。周榕给过我一些很开窍的总结。周榕他特聪明、看得准,他指出我特别幸运的就在于,我学什么都特别费劲,或者根本学不会。所以我想学别人也学不会,像高尔韦的模仿问题我没有,我没有能力模仿。周榕还会看我的设计,哪个方案里有股笨劲一定是我做的,像这次巴黎中国之家的竞赛,他一猜就中。他很了解我,我从他那儿很受益。一定程度上,建筑不是一个需要太高智商的职业,但需要非常耐心和细心。近年来,我的耐心和细心都有长进,再加上不知是缺点还是优点的笨劲,我好像终于具备做建筑师的条件了。我这么说,很容易被误认为是谦虚,其实我是不信聪明人就一定能做好。

其实我不坚定的时候也想跟人家学。因为学不会,所以又回来了,但是我绝对动过心。有件事我特佩服我这老师罗德尼·普莱斯,可能是1983年,有一天,他跟一个好像是AA来的朋友在那儿八卦,说谁谁现在又跟风做哪种设计了,又被别人的工作吸引了。我在旁边搭茬,说那我也是,我看别人做东西都觉得比我做的好。后来我那个老师随口一说,他说你还不一样,你被吸引几天就回来了。他说的是对的,不知他是怎么看出来的,当时我自己反而不清楚。现在我就更知道我为什么喜欢某些东西。

张利:这是太大的一个福气了。

张永和:就是现在才意识到,要是年轻时就明白了,那得多神呀。我给你看一个我喜欢的比利时人冯索瓦·史奇顿(François Shuiten)画的绘本(图10),他是布鲁塞尔人,画的城市是在布鲁塞尔的基础上。他画的都是新艺术运动时期的建筑,因为他怀念那个时代。可是人穿的衣服是文艺复兴时代的,然后大家坐的交通工具都是飞行器。这个就是我特别感兴趣的一个事儿:把不同的时代根据自己的世界观搭在一起。实际上,我自己也是这样,一个人喜欢的东西,并不属于同一个时代同一个文化。我根本不认为时代精神是一个值得去追求的事儿,因为我碰巧生活在这个时代,你要是喜欢这个时代,那当然太好了。可是我要喜欢其他时代的东西,那也没辙。可是有意思的是这个人通过他的视觉小说,把这个自己的世界表现出来了。补充一句,他们家都是建筑师,他画得太好了,就没去当建筑师,就干了这个。

我了解自己比较慢,可是这个过程不断在发生。看不上以前的设计是一回事儿,但是真的还是在不断地发展。没多久以前,在麻省理工的时候,我还认为自己的发展是获得外面的知识,跟我带的学生又知道一个新知识是一样的,就觉得长进了。

张利:不管承认与否,中国的建筑师在客观上存在体制内与体制外两个阵营。体制内建筑师阵营主攻国内的主流项目,作用于大多数中国公民的生活,定义中国现代化进程中的城镇主体面貌;体制外建筑师阵营主攻国内的实验项目,表达精英人群的人文情怀,在国际(特别是西方)语境内呈现中国当代建筑的探索。可能不是自愿的,您一直被认为是后一阵营的引领。您认为这种颇具“中国特色”的阵营划分会在短时间内得到消融么?您目前所做的,受到国家相关部门重视的巴黎大学城项目会是这种消融的开始么?

张永和:这个问题真是最难的一道题。首先这个体制,老让我想起我喜欢看的那个卡夫卡的小说《城堡》,真的就是无形的,可是就在那儿,而且很分明,它根本不是模糊的。建筑师们的工作,不管是体制内的还是体制外的做的,差距又在缩小;有些房子的设计,看不太出来是设计院设计的,还是一个小事务所或者工作室设计的了。但我觉得建筑界的交流,阵营之间的交流,实际上比十几年前少了。因为当时我记得有一段时间,有很多建筑的事情会找一些体制内的,找一些体制外的,一起聊;比方说早年,刘家琨在成都盖好几个房子,请大家去看,好多人去,然后也开座谈什么的。

有一些项目由于规模和重要性不太会到独立实践那儿;也有些模糊的区域,比如民宿什么的,一个建筑师,不管是体制内,还是体制外,都有机会做一把。实际上我觉得问题在于,这种体制的界限还在,这个界限显然没起到积极作用。

最好建筑师们大家能共同来关心这个领域的发展,关心建筑的知识怎么能够创造一个更好的居住和生活环境。在中国,大的住宅区,意味着大块的利益,通常不太会到体制外的小事务所那儿。其实像这种特别大量的,本质上是社会性的项目,不能说是简单的房地产项目。能够让更多不同的建筑师去参与,打破阵营界限来参与,我觉得应该是一个特别好的事儿。现在因为渠道不通,大量的设计智慧和知识,就浪费掉了。

体制这个问题,是有点跟政策相关的事儿,是不归咱们管的。如果有某种改善,肯定对推动中国建筑学是积极的,比如竞争会变得更公平。从这个角度说,我们这次参与的巴黎大学城“中国之家”竞赛,可以说是这种改善的开端。

张利:体制最后需要您这样有某种改变体制的能力的人。感谢您的时间。□

Interview with Yung Ho Chang

ZHANG Li

清华大学建筑学院

访谈日期:2017-08-25