防灾团队领导力与社会动员绩效的关系研究*

——基于政府信任感的中介作用

2017-10-14孙泽厚魏倩云

孙泽厚,魏倩云

(武汉理工大学 管理学院,湖北 武汉 430070)

防灾团队领导力与社会动员绩效的关系研究*

——基于政府信任感的中介作用

孙泽厚,魏倩云

(武汉理工大学 管理学院,湖北 武汉 430070)

近几年,我国各类安全事故和各种自然灾害频发,发起社会动员让群众参与防灾减灾工作至关重要。尽管理论界和实践界已经认识到防灾团队领导力对社会动员绩效的影响作用,但对这种影响如何产生作用的研究还不多见。为此,在实证研究的基础上,引入政府信任感作为中介变量,着重探讨防灾团队领导力是否能够通过政府信任感对社会动员绩效产生积极影响。结果表明,政府信任感在防灾团队领导力和社会动员绩效的关系中起到部分中介作用。

防灾;团队领导力;政府信任感;社会动员

联合国国际减灾战略办公室(UNISDR)发布的年度报告显示,2015年发生自然灾害最多的五个国家依次为中国、美国、印度、菲律宾和印度尼西亚,其中中国的经济损失排第二位,为136亿美元[1]。危机管理需求日益高涨,难度不断增大,其应对和管理是一项系统而又复杂的社会工程,只有当全社会的力量被调动和集聚起来,危机才有可能被控制和破除。

关于社会动员的定义,学术界较为认同“社会动员是指动员主体基于一定的目的引导社会成员参加某项重大的社会活动的过程”[2]这一概念。目前学术界对社会动员的研究,主要集中在两个焦点上:一是社会动员的概念辨析[3];二是网络和大数据背景下社会动员模式的变化[4]。这些研究有一些地方还需要进一步地补充和完善。首先,现有研究大多是定性研究,有学者指出“定性研究是进行定量研究的基本前提,而定量研究是定性研究的进一步深化[5],所以进一步地定量研究十分必要;其次,尽管有学者曾经指出防灾团队领导力对社会动员效果存在影响[6],但并未有学者说明防灾团队领导力是直接影响社会动员还是间接影响社会动员,因此,识别防灾团队领导力是直接影响社会动员还是通过某一媒介进而影响社会动员效果就成了一个重要议题。综上表明,社会动员程度、经济发展程度与政治稳定的直接相关[7],政府信任感(主要指地方政府信任感)作为政治稳定的精神支撑,会受到防灾团队领导力的影响[8]。因此,本文拟补充现有研究缺口,并通过问卷调查方法,检验防灾团队领导力和社会动员绩效之间的作用机制。

一、研究综述与研究假设

(一)防灾团队领导力与政府信任感

防灾团队领导力的内涵,目前并没有统一的定义,其研究大多包含在传统的团队领导力中。对团队领导力的定义,学术界分为两派:第一派以罗建峰[9]为代表,认为团队领导力就是“领导者在团队活动中对被领导者产生的一种有利于整个团队实现其目标的影响”,这种观点侧重于团队中领导者的影响力;第二派以约翰·加德纳[10]为代表,认为团队领导力是一个整体性概念,他曾在《论领导力》中指出,团队领导力指的是团队中所有成员共同发挥作用,促进相关人际互动和整体任务的完成,以实现团队共同目标。危机一般呈现出复杂、模糊、不可知的特点,阿尔伯特·班杜拉的交互理论中“人、行为、环境”三者的交互关系可知,危机情境、防灾团队与社会公众、有关的信息、双方行为之间互动,共同构建了危机管理和社会动员的结果。由德内拉·梅多斯[11]的研究可知,社会动员系统与危机系统一样,子系统在进行交互时,有时是通过实实在在的物质流,但更多的是以信息流为媒介,也就是系统中各种影响行动的信号。根据崔晓明[12]的研究,核心子系统能够促进其他子系统行为特征的演化,从而促进社会动员结果的实现。这意味着在社会动员中,防灾团队领导力所体现出来的组织策略和行动,成为社会公众的决策基础[13]。大数据背景下,防灾团队每个成员的“一言一行”都被置于网络的“聚光灯”下,在资源有限、时间有限的情况下若由于防灾团队领导力不够,应对不及时、决策失当甚至处理态度欠妥都会使危机情景进一步恶化,从而引起公众的舆论质疑和批判,引发公众对政府的不信任感。这种政府不信任感主要针对一些地方政府及其决策和公职人员而非中央体制和根本政治制度。根据崔晓明[12]的研究,防灾团队领导力显著区别于传统的领导力,能够促进防灾团队对危机情景的识别和简化。社会公众的心理安全感、信任感和合作意愿的降低是伴随着危机的情境演化而演化的,如果防灾团队对灾害应对及时,应对策略系统科学,在整个防灾救灾的过程中展现出其卓越的领导才能,可以在第一时间降低社会公众的恐慌感,提高其心理安全感、信任感,社会大众对政府决策会表现出更大的包容感和信服感。由此,我们提出以下假设:

假设1:防灾团队领导力对政府信任感有正向的促进作用

(二)政府信任感与社会动员

社会动员是基于社会需要的,这种需要一般是社会公众的需要。而社会动员绩效高的主要表现有两点:一是稳定了社会,避免了社会恐慌;二是积聚了社会资源,动员了社会力量的参与,有效克服了危机[14]。危机情境提供了一种恐惧、焦虑的情境,当个体的政府信任感较高时,个体对政府工作的满意程度越高,他们更愿意相信一项社会动员活动是真正反映了人民群众的需求,在灾难来临的时候,社会各界各阶层会自动自发地相信这种动员并积极参与其中,人力、财力、物力都得到了一定程度的保障,社会动员最终得以实现。政府信任感的缺失,会引发社会公众在冲突过程中的不理智行为,特别是诱导性的“群体无意识行为,导致个体自我人格的消失,催生情绪和思想的极端化反应,导致危机情景的深度恶化[15]。基于以上分析,我们提出以下假设:

假设2:政府信任感对社会动员绩效存在正向的促进作用

(三)政府信任感的中介作用

动员会涉及到“谁来动员”和“动员谁”两个基本问题,这两个“谁”分别是动员的主体与客体。基于交互理论,防灾团队和社会公众两个子系统之间存在互动的连接关系,动员的主体(防灾团队)运用各种策略、方式、途径影响动员客体(社会公众),实现对动员客体的领导;动员客体在动员主体的影响下改变不活跃状态,参与防灾应急活动的过程[16]。在这一交互过程中,政府信任感是较为合适的社会公众特征变量,这主要是因为,社会动员中,主体系统和客体系统之间若存在信任关系,危机才能出现转机,社会动员才会最终实现。在危机中,由于不信任个体可能会采取与防灾团队相悖的行动,最终导致社会动员效果不佳。换言之,当防灾团队的领导力较高时,他们更有可能会采取有效的动员策略、方式、途径,而动员客体基于对主体的信任,可能不会再采取自利性的破坏行为或其他危害危机治理行为,反之他们自发响应社会动员的意愿更大,社会动员的绩效会更好。

根据前面的论述,防灾团队领导力在促进社会动员的过程中,只有通过有效影响政府信任感,其正向作用才能得以发生。也就是说,防灾团队领导力并不直接作用于最终的社会动员绩效,而是通过政府信任感等重要的中介来发挥作用。因此,我们有以下假设:

假设3:政府信任感在防灾团队领导力与社会动员绩效的关系之间起中介作用

二、数据与方法

(一)研究样本和数据收集

采用分层随机取样法,从湖北省按机关事业单位、企业、农村与社区三个层次抽取200名公民,使用纸质问卷和电子版问卷两种方法收集数据。由于防灾团队一般都是临时组建,其成员大都为机关事业单位人员,防灾团队领导力问卷由这一部分人作答,测量其感知到的防灾团队领导力,政府信任感和社会动员效果问卷由企业和农村社区公民作答。根据对研究样本的限定,经过删选以后,得到问卷189份,删除问卷内容填答不完整的11份问卷,最后得到有效问卷178份,有效问卷回收率为89%。其中,男性占45.5%,女性占54.4%;30岁以下的调查者占48.8%,30-50岁占38.2%,50岁以上占13%;市区占52.8%,乡镇占23.6%,农村占23.6%。使用方差分析对两种途径收集的问卷进行检验后发现,两者没有显著差异。

(二)变量的测量

为了保证测量工具的信度和效度,本研究均采用现有量表,并根据研究的目的进行了适当修改。在问卷设计方面,除基本资料以外,本研究所有量表的测量均采用里克特5点法进行评价。

研究表明,在这种领导类型和领导风格中,对于华人组织中成员的心理和行为最具解释力和作用的是家长式领导[17]。因此,本研究采用务凯、赵国祥[18]编制的家长式领导领导力测量问卷。该量表包括三个维度:德行领导、仁慈领导和威权领导,每个维度分别有5个题项,举例题项如:评价该陈述与您的直接上级的实际情况的符合程度,“是部属为人做事的好榜样”(德行),“本单位、部门大小事情由他/她独立决定”(威权)。本量表的内部一致性信度系数为0.80。

政府信任感参考杨智涵[18]的研究进行了修改。该量表的内部一致性信度系数为0.62,虽然小于0.7,但大于0.35仍处于可接受水平。

社会动员参考王慧[19]的研究,他认为社会动员绩效分为6类:国内统一指挥、经济动员、人力动员、信息文化动员、物资动员和其他社会资源的动员。本文选取了经济动员、人力动员和物资动员三个维度作为研究变量,并采用一个包含6个题项的量表来测量。该量表的内部一致性信度系数为0.92。

三因子模型的验证性因子分析结果表明,X2/df=1.44,RMSE=0.09,GFI=0.91,CFI=0.92,NNFI=0.93,PNFI=0.54,根据拟合标准,达到了理想水平。即这3个因子具有良好的区分效度,它们确实是3个不同的构念。

(三)控制变量

年龄和受教育程度会对个体的成熟度产生影响,个体成熟度越高,响应社会动员的行为越理性,因此必须控制年龄和受教育程度。一般来说,生活区域(城市、乡镇、农村)的不同会带来收入水平的不同,收入水平高的人通常更愿意响应社会动员;同时生活区域的差异会导致信息接收时间和接收程度的差异,最终与会导致政府信任感和社会动员绩效的差异。

三、研究结果

(一)人口统计学变量对社会动员绩效的影响作用

采用单因素方差分析(ANOVA)探究知识员工人口统计学变量对其反生产行为及各影响因素影响的差异性,结果见表1。

表1 人口统计学变量对社会动员绩效的影响状况方差分析

由表1可知,性别方面整体没有较大差异性,性别对社会动员绩效的影响作用不显著;年龄对社会动员绩效的影响作用显著,显著水平达到了0.000。文化程度和生活区域对社会动员绩效影响并不显著。人口统计学变量对社会动员绩效的影响存在显著差异性。

(二)相关性分析

1.团队领导力与政府信任感相关性分析,相关结果见表2。

由表2可知,团队领导力各维度与政府信任感的相关系数为0.421,显著性水平达到0.000,可见团队领导力与政府信任感显著正相关。假设1得证。

表2 团队领导力与政府信任感相关性分析

注:*表明P值小于0.05,**表明P值小于0.01在(双侧)上显著相关。

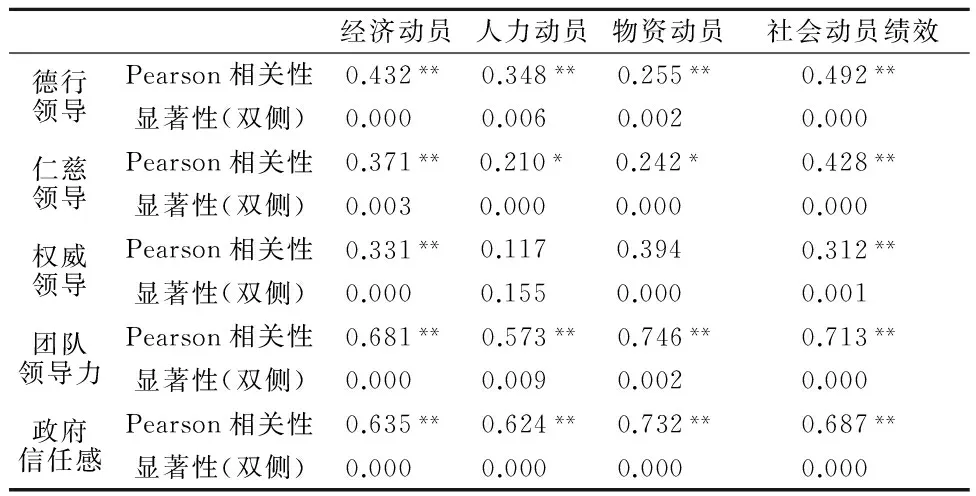

2.团队领导力、政府信任感与社会动员绩效,相关结果见表3。

表3 团队领导力、政府信任感与社会动员绩效相关性分析

注:*表明P值小于0.05,**表明P值小于0.01在(双侧)上显著相关,下同

由表3可知,团队领导力各维度、政府信任感感与社会动员绩效(P=0.000)及其各个维度均显著正相关,其中团队领导力与经济动员、人力动员和物资动员的显著系数均达到了0.000,相关系数分别为0.681、0.573和0.746。说明,团队领导力对社会动员绩效有显著的正向影响。政府信任感与社会动员绩效及其各维度之间也均显著正相关,显著系数均为0.000,相关系数也都达到了0.5以上,可见政府信任感感对社会动员绩效具有显著的促进作用。由此假设2得证。

(二)回归分析

根据温忠麟、张雷与侯杰泰[20]等人提出的分层回归摸型,中介作用的检验步骤为:(1)作因变量对自变量的回归分析,若回归系数显著,进行第二步;(2)作中介变量对自变量的回归分析,若回归系数显著,进行第三步;(3)作因变量对自变量和中介变量的回归。若第三步的两个回归系数都显著仅有大小差异,则表明中介变量有部分中介作用;若第三部中因变量对自变量的回归系数不显著,但是对中介变量的回归系数显著,则表明中介变量起到完全中介作用,回归结果见表4。

表4 回归分析

首先以团队领导力作为因变量对社会动员绩效回归,结果显示团队领导力与社会动员绩效之间的回归系数为0.345(p<0.05),达到显著水平。第二步以政府信任感对团队领导力回归,回归系数为0.601(p<0.001),达到显著水平,再一次验证假设1。第三步以社会动员绩效为因变量,同时对团队领导力和政府信任感回归,结果显示加入中介变量政府信任感后,模型2显示团队领导力的回归系数(γ=0.153,)显著,模型3显示政府信任感的回归系数(γ=0.546)显著,显著性水平达到了p<0.001,根据上述理论,政府信任感在团队领导力对社会动员绩效的影响作用中起部分中介作用,综上所述,政府信任感在团队领导力对社会动员绩效的作用中起到了部分中介作用。即假设3得证。

四、结论与讨论

本研究的实践指导意义在于:一是从危机管理实践方面来说,要注意提高防灾救灾团队的领导力——首先,建立灾害应急指挥团队,采用固定成员加强团队合作能力,提高应对灾害的速度。成立专门的灾害应急团队,确定防灾团队领导,在平日中从灾害常需的部门如医疗、武警、气象等部门抽调专家进行共同培训,明确各部门的责任使命,模拟灾害时的应对流程,确保在灾害发生时各部门能及时参与并明确自己责任立即进行救灾。二是从个体的政府信任感方面来说,防灾团队应该关注社会公众政府信任感的重要性,并且对政府信任感的形成作出一定的贡献。鉴于此,从建立政府信任感的角度出发,防灾团队更应该重视对灾害的反应速度,在灾害发生后第一时间发布官方确定信息,给大众提供关于灾害的确切信息,同时快速确定救灾的核心问题和注意事项,其次要分清首要目标和次要目标,形成系统的救灾方案。从而增加社会公众对政府的信任感,以政府信任感的形成为前提,更好地激发社会公众积极响应社会动员,为灾害提供更多的人力、资金和物资支持。

由于各种主客观原因的限制,本研究尚存在一些局限与不足,在未来研究中需要进一步完善。首先,受研究成本、时间等条件限制,只采用了横截面研究的方法,说服力不强,未来应该选取不同的时点进行研究。其次,在进行调查时,由于样本量较小,本文未将防灾团队与具体事件进行配对,这对研究结果可能存在一定程度的影响,比如对政府信任感到底是完全中介或部分中介产生影响。最后,社会动员绩效的测量工具不同,会带来不同的影响,本文未对这些方法进行系统的比较选择。在未来的研究中,希望能改进这些不足,同时识别出其他的一些中介变量,比如媒体介入程度等,以建立更为完善的、有解释力的防灾团队领导力与社会动员绩效之间的作用模型。

[1] 国务院发展研究中心信息网:联合国国际减灾署(UNISDR)2015年后减轻灾害风险框架[EB/OL].[2017-01-01].http://www.drcnet.com.cn/eDRCnet.common.web/DocSummary.aspx?leafid=16112&docid=3383870.

[2] 吴忠民.重新发现社会动员[J].理论前沿,2003(4):13-17.

[3] 邹奕,杜洋.“社会动员”概念的规范分析[J].天津行政学报,2013,9(15):48-54.

[4] 张洋.互联网时代“社会动员”怎么破[J].市场研究,2015(11):1.

[5] 刘海飞.社会科学研究中的定量与定性研究方法[J].宁波职业技术学院学报,2009(6):66-69.

[6] 罗伯特·希斯.危机管理[M].王成,译.北京:中信出版社,2001:141.

[7] 亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,译.上海:上海人民出版社,2008:31.

[8] 孙晓晖.网络群体性事件中执政公信力的流失及其防范:基于社会动员的分析视角[J].理论与改革,2010(4):21-24.

[9] 罗建峰.专业技术人员团队领导力研究[D].上海:华东理工大学,2012:11-20.

[10] 约翰·加德纳.论领导力[M].李养龙,译.北京:中信出版社,2007:36-38.

[11] 德内拉·梅多斯.系统之美:决策者的系统思考[M].邱昭良,译.杭州:浙江人民出版社,2008:47-49.

[12] 崔晓明.危机领导力对危机管理绩政的影响机制研究:基于利益相关者的研究视角[D].上海:复旦大学,2014:20-25.

[13] Turner B A. The organizational and interorganizational development of disasters [J]. Administrative Science Quarterly. 1976,21(3):378-397.

[14] 薛澜,张强,钟开斌.危机管理:转型期中国面临的挑战[M].北京:清华大学出版社,2003:135.

[15] 勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].冯克利,译.北京:中央编译出版社,2005:48.

[16] 务凯,赵国祥.中国大陆地区家长式领导的结构与测量[J].心理研究,2009,2(2):56-59.

[17] Cheng,B-5.Chou,L.E,Wu,T.Y.,elt.Paternalistic leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in Chinese organizations[J]. Asian Journal of Social Psychology,2004,7(1):89-117.

[18] 杨智涵,虞涛.政府信任感对民众社会公平感与生活满意感及心理和谐的影响[J].重庆科技学院学报:社会科学版,2012(1):54-56.

[19] 王慧.突发公共卫生事件社会动员机制综合评价指标体系研究[D].济南:山东大学,2009:10-20.

[20] 温忠麟,张雷,侯杰泰,红云.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(6):614-620.

(责任编辑 王婷婷)

D035.31

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2017.05.0012

2017-02-14

孙泽厚(1963-),男,湖北省武汉市人,武汉理工大学管理学院教授,博士,主要从事人力资源管理、企业组织行为、企业文化方面的研究。

安全预警与应急联动技术湖北省协同创新中心开放课题项目(JD20150202)