震旦博物院与近代上海的科学知识传播

2017-10-14任轶

任 轶

(上海交通大学外国语学院 上海 200240)

震旦博物院与近代上海的科学知识传播

任 轶

(上海交通大学外国语学院 上海 200240)

伴随西方殖民主义和帝国主义的“西学东渐”具有多样性和复杂性的特质。1930—1952年间震旦博物院在上海的科学知识传播工作即体现了西方科学在异质文化中柔性扩张的具体历史过程。震旦博物院通过科学出版活动,将其在中国完成的地域性标本收集成果纳入欧洲科学知识体系;通过科学教育工作,培养出一批在“文化相遇”氛围中成长起来的中国天主教精英;通过科学知识普及,繁荣上海城市文化,增进中国社会对西方文化和宗教的了解。怀有极度文化自信感和优越感的耶稣会士以震旦博物院为中心开展“文化移植”并试图改造中国,客观上也促进了上海科学文化的近代化进程。

上海 西学东渐 震旦博物院 耶稣会 科学知识传播

自1534年创建之初,天主教耶稣会即注意到科学之于传教的作用,明确提出“七艺”[1]和博物学能为神学学习提供完善的知识和实践基础[2]。至17、18世纪,法国耶稣会士在博物学领域已取得相当成就,并为巴黎自然历史博物馆(Muséum d’Histoire Naturelle)的创立作出卓越贡献。耶稣会曾在“西学东渐”中扮演重要角色,1842年重返中国后更努力保留注重博物学研究的传统:广泛收集标本,并在上海创建了自然历史博物馆(Musée de Zi-ka-wei)。

本文以1930—1952年间震旦博物院(Musée Heude)的科学知识传播工作为研究对象,在科学交流、科学教育和科学普及三个层次上,从科学知识社会学视角呈现西方科学在异质文化中扩张的具体历史过程,展示在修会传统、科学话语和社会情境等共同参与的科学知识建构中,科学工作和宗教信仰间的关系、宗教扩张与世俗化模式间的合作、柔性殖民与中国城市近代化的联系。震旦博物院扮演了科学研究和教育工具双重角色:一方面通过在华完成的地域性标本收集,将中国纳入欧洲科学知识大厦;另一方面试图通过文化教育活动在华建立文化霸权进而影响、控制中国的发展进程,具有鲜明的“殖民现代性”(Colonial Modernity)特质。

一、震旦博物院的沿革:从徐家汇博物院到震旦博物院

1866年,时任法国外交部长的Drouyn de Lhuys希望天主教江南教区协助法国政府在中国开展自然史研究工作[3]。为此,天主教江南教区主教郎怀仁(Adrianus Languillat)与耶稣会江南传教会会长谷振声(A.Della Corte)在1872年8月共同主持召开会议,决定在徐家汇成立“江南科学委员会”(Comité scientifique de Kiang-Nan)。其主要工作之一就是命韩伯禄(Pierre Heude)神父主导博物学研究,陆续将收集的材料汇藏于徐家汇并向公众展览,在此基础上逐步建立一个博物馆,并把他的主要记录、论文编辑成册,在上海出版然后寄往欧洲[4]。

韩伯禄自幼喜欢观察生物变化并曾在法国国立自然历史博物馆(Muséum National d’His⁃toire Naturelle)短期学习。1867年,他被招募到中国,在传教的同时搜集当地动植物标本,以供科学研究之用[5]。1868—1880年间,韩伯禄以当时的江南为主要范围,总共进行了十三趟采集之旅[6];19世纪80年代中期到1900年7月,他还曾多次前往东南亚、东北亚[7]。据统计,这三十年间他走过的采集路线长达25万公里[8]。韩伯禄广泛收集标本,并加以整理、研究和发表,进而于1883年在徐家汇耶稣总院南侧正式创立徐家汇博物院(Musée de Zi-ka-wei)。每日午后准人参观,不售门票,不取游资[9]。“大门内园地蓄活物一二种,楼下贮兽类及鱼鸟之枯骨。楼上陈列甲虫、贝介、兽类之皮骨,禽鸟蛇类是也,其中尤以皮骨一种为最多。”[10]该博物馆俨然成为西方人研究中国生物资源的前沿阵地,兼具标本储藏和中转作用[11]。

徐家汇博物院因藏品逐年增多,以致旧院舍不敷使用。1929年,震旦大学决定为其在校区偏北处提供一块场地建造新博物院,以满足展览及研究需求。同年底,建筑师Leonard和Vayssère设计的图纸获得当时徐家汇博物院院长松梁材(Auguste Savio)神父的认可,新博物院规划步入实质建设阶段[12]。新博物院于1931年春天建成,是一座装饰艺术风格(art deco)的三层钢筋混凝土建筑,被命名为“震旦博物院”。建筑物有两个外立面:一面朝西,临吕班路;一面朝南,面对植物园。“L”造型将大楼内部分为两个独立部分,每层总长度约为80米:临吕班路的部分为普通馆,向一般民众开放参观;临东南方的部分则面对校园,用作研究室、实验室、摄影室、图书馆及各种标本室,供研究者使用,只对在校生、校友及自然科学研究学者开放[13]。

震旦博物院规模宏大、搜罗详尽,为沪上所仅见。在民众参观馆内,巨大的陈列室分别由上方30扇窗户提供采光。地面层的第一陈列室主要陈列古文物,中国古代之铜器、玉器、瓷器等,上溯商周,历代无不具备[14]。这些藏品最初由土山湾孤儿院的葛承亮(Aloysis Beck)修士收集,约有3500件[15]。第二陈列室在二楼,专放动物标本,虎、豹、狮、象,弥不搜罗,尤以大鲸鱼之标本最为可贵。第三陈列室在三楼,以植物和昆虫标本为主,约有千余箱[16]。藏品均由徐家汇博物院移来。院内所藏哺乳类动物皮毛约有千张,头骨数也在一千以上,此外还藏有许多原产于中国的大型哺乳类动物的全副骨骼。禽鸟类标本有数千件,分三百属、一千余种,多属苏皖两省原产[17]。在爬虫类方面,博物院收藏约350条蛇,涵盖三十余种,另有蜥蜴、扬子鳄数条,以及龟鳖千余头尚待考定。两栖类与鱼类所藏较少,但水陆软体动物类甚多,西自云南,东至淞沪,全长江流域的软体动物皆有收藏,计有一千五百种。昆虫部分则是该院积极研究的项目:藏有长江下游膜翅昆虫数百盒、Loseigneur捐赠鞘翅昆虫标本6237件,分一百五十科等。至于植物方面,博物院所藏标本有五万余件,其中三万余件(约三千种)是属于苏皖地区的原生植物[18]。

除周二外,博物院每日下午二时至五时开放,入门费每次国币二十分,第一、二陈列室都开放自由参观[19]。供研究者使用部分分为一楼的植物、地质、矿物研究部,二楼的爬虫、鱼类、鸟类研究部,以及三楼的昆虫研究部。另外,顶楼的陈列室和实验室之间是一个藏书丰富的图书馆,按照每层的陈列内容被分为三个部分以方便查阅[20]。

二、震旦博物院的科学出版工作:中国社会的科学“飞地”

领导震旦博物院的耶稣会士首先将自然历史博物院定位动植物研究机构。19世纪后,科学活动的组织化和科学家社会角色的确立,使得科学共同体内的知识分享成为科研机构体现价值、展示工作和扩大影响的重要途径。科学期刊因周期短、报道及时等优点逐渐成为科学共同体交流与共享的主要媒介。为此,震旦博物院自筹经费在1929—1950年间共出版三部论丛(表一),交由土山湾印书馆印刷,并不遗余力保证刊物的严谨性、可视性和持续性。

对一个农业大国来说,昆虫研究之于中国不仅具有科学意义,更具有重要的经济意义。为此,震旦博物院从建院伊始就将工作重心置于此,“其昆虫之采集为中国最重要最完备者”[21]。针对致力于在理论研究和农业实践方面提升中国昆虫谱系认识的学者,该院还专门出版《中国昆虫学论丛》,为他们提供成果展示平台,尤其欢迎利用本院收藏标本的原创工作,以体现震旦博物院之价值。在该论丛上,不仅有本院学者论文发表,如院长松梁材著有《长江下游之长触角甲虫》(Longicorres du bas Yang-tze)和院长郑璧尔(Oc⁃tave Piel)著有《长江下游具毒针之膜翅目昆虫研究》(Recherches biologiques sur les Hymenopteres vulnerants du bas Yang-tze)等,更有多位欧美和日本专家的成果:脉翅目昆虫研究权威Longin Na⁃vas神父发表了三篇文章介绍震旦博物院新近收藏的95种昆虫;直翅目蟋蟀科研究权威L.Chopard发表了他多年来对震旦博物院藏品分类和修正工作,还有效整理了中国学者在相关领域的前期成果;Silvestri de Portici教授发表了关于中国缨尾目昆虫的研究报告,并特别提到震旦博物院在上海佘山新发现的石蛹目昆虫[22]。作为当时中国昆虫学领域的五个主要学术刊物之一[23],《中国昆虫学论丛》不仅创刊时间最早、持续时间最长,还成为相关领域不可或缺的研究工具,广受好评[24]。

表一//震旦博物院出版的科学刊物

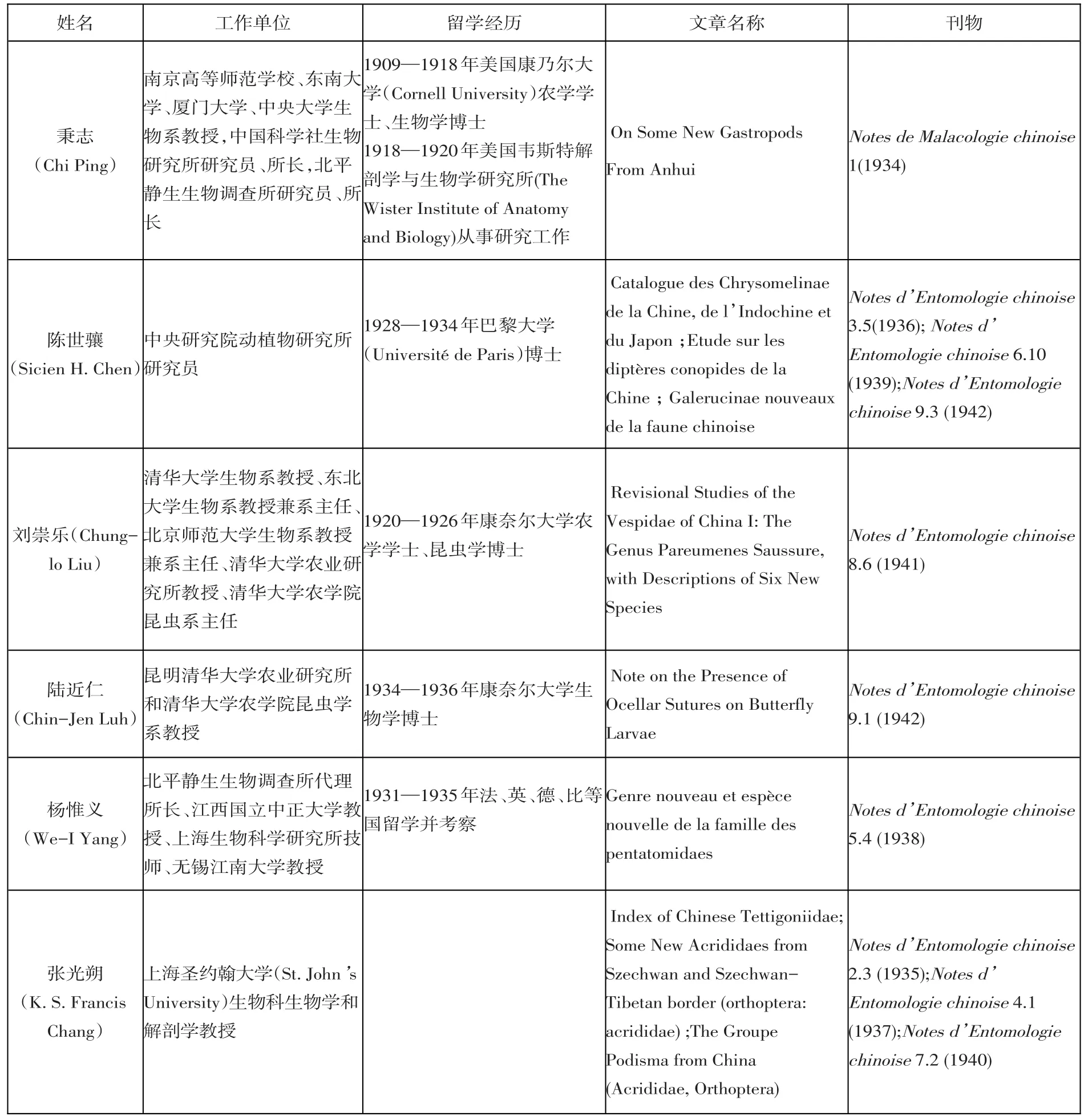

这些来自中国的数据经由震旦博物院耶稣会士以西方科学方法进行采集、处理与分析后被纳入西方科学体系,在研究内容和范畴上对人类认知进行了有益补充。尽管如此,他们的工作却未能有机地融入中国社会。该院出版的三部论丛以法文、拉丁文、英文传布欧洲,中国读者难受其惠。忽视中国社会对科学知识的内在需求并非耶稣会士的初衷,创办中文杂志以谈论科学文化来传教证道被写入“江南科学计划”第四项。然而,该项目原定负责人马氏兄弟还俗退出修会,其他外籍耶稣会士大多仅有一年时间在徐家汇学习中文,语言水平远无法胜任中文学术出版[25]。他们与中国学术界的交流仅限于少数有留学经历的中国学者。在《中国昆虫学论丛》和《中国软体动物学论丛》中,虽有十多位中国籍学者发表文章(表二),但他们大都留学欧美或在国内教会大学任教,能熟练使用英、法文撰稿。中外研究者之间的“知识鸿沟”和语言障碍使得震旦博物院耶稣会士成为相对封闭的学术群体,缺乏与中国知识界的互动。

三、震旦博物院的科学教育活动:中国天主教精英的培养

徐家汇博物院于1930年迁入震旦大学,改名为震旦博物院。并入大学之后的博物院开始重视其教育功能,这使得从1903年建校伊始就秉承“崇尚科学”信条[26]的震旦大学如虎添翼。1930年4月26日,校方举行震旦博物院动土典礼。震旦大学校长桑黼翰(Lefebvre)神父在致词中表示,博物馆将为校内医科、理科学生增加实际观察经验,丰富课程内容,更将激发学生深入研究的热情[27]。

震旦博物院拥有大量病理解剖切片和中国寄生类动植物标本,为医学教育提供了便利[28]。工作室设备亦佳,最有趣者,有照相器之箱架,顶端置一蝴蝶,周围罩以黑布,利用电光,可将顶端蝴蝶之全影,射于箱内下面,可按影勾描,得其真似,设计独出心裁[29]。博物院的主事神父们还大多担任震旦大学生物科教师,如松梁材、郑璧尔、白纳多(Bernard Becquart)、蒲君南(Albert Bourgeois)和王兴义(Jacques Roi);白于珩曾担任化学系主任(1928—1933)[30]。此外,博物院定期为学生举办讲座,涵盖科学、艺术、宗教等主题,例如“生命的奥秘”、“文艺复兴前艺术家的画作”、“都灵的耶稣裹尸布”、“人体构造”和“影像学研究”等[31]。1948级法学院学生董松伟常利用周日前往震旦博物院参观。他起先是出于好奇看看古董,后被院内丰富的生物标本收藏吸引,尤其是在国际植物界享有盛名的腊叶标本。为此,他还去博物院对面的复兴公园内找活体标本作对照,课余生活完全沉浸在植物分类和标本制作中。董松伟的课余爱好逐渐变成其专长,促使他日后成为一名生物教师,并于2000年获得了国家环保总局颁发的第四届地球奖[32]。

博物院图书室陈列众多典籍图谱,可谓坐拥百城,嘉惠学子不浅[33]。这些典藏包括来自世界各地专业出版和研究机构的捐赠。譬如,法国骑士出版社(Maison Le Chevalier)赠送的17卷《昆虫百科全书》(L’Encyclopédie entomologique)和5卷《林学经济百科全书》(L’Encyclopédie économique de Sylviculture);上海博物院名誉院长苏柯仁(Ar⁃thur de Carle Sowerby)捐赠的数百种期刊,包括《伊利诺伊大学学报》(University of Illinois Bulle⁃tin)、《发现》(Discovery)、《科学报》(Journal of Sci⁃ence)、《哺乳动物学报》(Journal of Mammalogy)等;天津北疆博物院院长桑志华(Emile Licent)神父无偿提供的包含2900多页文字、231幅地图及大量照片的《黄河河谷考察报告》等[34]。震旦博物院还与其他研究机构交换刊物,其所藏世界著名博物杂志94种,大都来自这一渠道[35]。这些杂志来自全球各地,例如意大利的《昆虫学实验室公报》(Bolletino Laboratorio di Entomolgia)、印度的《印度农业科学报》(Indian Journal of Agricultural Science)、乌克兰的《动物博物馆研究工作》(Travaux du Musée zoologique)、德国的《动物学通讯》(Zoologischen Mededeelungen)、捷克斯洛伐克的《昆虫学信息杂志》(Entomologisches Nachrichts⁃blatt)、法国的《巴黎自然博物馆实验室研究》(Travaux de Laboratoire du Muséum de Paris)等[36]。丰富的馆藏为严谨的科学研究提供了必要保障,不仅让震旦大学学生开阔了视野,更令他们及时了解世界最前沿发现,成为其择定研究方向的重要依据,得以与国际学界保持一致。

表二//《中国昆虫学论丛》和《中国软体动物学论丛》部分中国籍作者简介及所发表文章

1939年,震旦博物院成立七十周年(震旦博物院的历史从其前身徐家汇博物院之创始人韩伯禄神父抵达中国开始采集工作的1868年开始算起)。郑璧尔院长在庆祝致词中指出,博物院在肩负科学调查和交流任务之外,还要帮助中国青年提升智识和精神。博物院虽不算是教学机构,但他希望作为自然历史领域的高等研究机构促进中国青年学生对相关知识的探索和思考。[37]耶稣会士清楚地知道,在中国社会只有受过教育的人才能进入统治阶层;要取代受儒学教育之人的现时之位,就必须以基督教和科学来教育、培养更优秀人才。震旦大学作为耶稣会教育机构提供高质量的西学课程,为教会事业造就诸多专业人才:其医学院毕业生多服务于教会医院,据1948年统计显示,全国天主教所办医院中有超过四分之三的医生为震旦校友[38]。更重要的是,从教会学校走出的数以千计兼通中西文化的中国近代知识分子不仅构建了中国社会模式的新兴职业阶层,形成了一个享有社会地位和影响力的新型知识分子群体,也成为西方科技文化的主动传播者。他们不仅将所学科学知识服务社会和民众,也自发为新意识形态和社会组织的产生提供思想和知识资源,成为改造中国社会的中坚力量。

四、震旦博物院的科学知识普及:城市文化空间的拓展

开埠后的上海经济繁荣、商业发达,教育、出版和大众媒介等文化市场也随之迅速壮大,逐渐确立其全国文化中心的地位。上海近代都市化进程促进了“市民”阶层成长,尤其是教育的普及[39]大大提高了其文化素质和对科学知识的接受度。这也使得习惯走“上层路线”的耶稣会士开始转变科学宣传的策略和受众。1933年6月1日,震旦博物院正式对外开放。为吸引参观者,博物院努力丰富展品且寓教于乐。参观者不仅可以通过中法两种文字介绍了解生物学特质,更能近距离观察人工蚁穴中的蚂蚁、伪装成小木块的毛毛虫、总是相互争斗的螳螂等,还可以观看蜜蜂在玻璃蜂箱里工作、通过人造白蚁穴认识白蚁侵蚀上海木质屋架的过程。此外,博物院还配备了放映设备,为参观者播放自然历史主题的彩色图片[40]。

震旦博物院的展览一直受到高度关注,“场中观览者甚形拥挤,或高瞻或俯察,莫不屏息静气注意其所欲注意者”[41]。1939年博物院举办七十周年庆祝特展,于5月21日至6月5日期间对一般民众免费开放,短短两周便吸引七万余人前来参观[42]。1942年4—5月间举办的“中国药物展览会”也“颇得社会各界人士之注意,连日往参观者络绎,照第一星期之入门讯录,已超过万人,可谓盛况空前”[43]。究其原因,主要有三:其一,博物馆的实际操作和实物验证为学校书本教育所欠缺,因而“有教师领导一班学生如同上实习课”[44]。其二,彼时上海娱乐业发展空前鼎盛,为居民提供数量众多、内容各异的现代都市娱乐项目,但“上海新的杂志书籍很少,大家对于精神食粮,渐感缺乏”[45]。博物院的科普功能受到知识群体垂青,“一部分参观者颇为细心视察各个橱窗内之陈列品并作笔记,次日复来校对者颇有人在。更有人询问捕虫法及标本制法,如某一青年学子从观众中向吾等询问制蝴蝶之药液配制处方者”[46]。其三,近代上海作为国际化大都市,文化上与西方联系密切,上海人追逐时尚、热衷时髦,博物院因其西化色彩而引发普通大众的好奇之心,进而吸引更广泛的城市文化群体。人们在观瞻中增添智识、陶冶情趣,一般观众参观后均自认增加知识良多,博物馆展览也因此成为沪上人士有益的消遣活动。

热情高涨的参观者让震旦博物院的耶稣会士愿意投入更多心力和时间与大众交流,而不再仅限于研究工作。他们希望把复杂科学活动中一些令人“喜闻乐见”的侧面展示给公众,以增加其对科学研究之兴趣:为配合“中国药物展览会”,震旦大学吴云瑞教授演示的仙鹤草药对于动物心脏作用之实验吸引了二百多人到场;王兴义博士和刘永纯博士还分别在上海广播电台演讲《神奇的中国药典》和《震旦博物院的中国药物展》,为展览做宣传[47]。耶稣会士甚至打算在研究工作之外“再添设一指导工作部以培植同好者”[48]。

在开启民智过程中,耶稣会士逐渐意识到一座科学性博物馆在当地社会所扮演的角色,以此展示“天主教会向来具有为地方服务的精神并关注中国文物的研究”[49]。震旦博物院的植物和昆虫展览多涉及农业或公共卫生,这与中国对害虫研究与防治的需求息息相关[50];第二陈列室入口处,左右分别悬挂“韩司铎游猎区域图”和“本院物品出产地区图”[51],意在向参观者展示耶稣会士在中国考察之广。这些展品的隐喻功能所构筑的话语空间对参观者产生潜移默化的影响:他们亲见实物再口耳相传,逐渐将西方科学和天主教精神形象地传播开去。

五、结论

秉承“在一切中发现上帝”的修会精神,耶稣会士运用其占有当时较先进的科学知识的优势,以震旦博物院为载体,在树立西方科学权威的同时也以间接和渗透的方式宣扬天主教精神。震旦博物院的蓬勃发展巩固了耶稣会在自然科学领域的优势地位,一方面增进了中国社会特别是中坚力量和统治阶层对西方文化的了解,另一方面也赢得了中国知识界对天主教的好感和信赖。

耶稣会士的传教活动伴随殖民主义和帝国主义来到中国,其科学传教目的在于“中华归主”。震旦博物院耶稣会士虽都带有强烈的文化优越感,试图以天主教之宗教和文化观来改变中国,但又不失理想主义和人文主义色彩,他们千方百计地影响中国走向现代、进入世界“主流文化”的方向和进程,反映出欧洲以非殖民化形式在东亚柔性扩张的特征。

[1]即逻辑、语法、修辞、数学、几何、天文、音乐。沈文钦:《论“七艺”之流变》,《复旦教育论坛》2007年第1期。

[2]Ratio Studiorum-Plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus,Paris:Edition Belin,1997:124.

[3]Le 70e anniversaire du Musée Heude.Bulletin de l’Univer⁃sité l’Aurore,2nd semestre,1938-1939,38:9.

[4][5]〔法〕史式徽(Joseph de la Servière)著、天主教上海教区史料译写组译:《江南传教史》第二卷,上海译文出版社1983年,第206—207、206页。

[6][30]戴丽娟:《从徐家汇博物院到震旦博物院——法国耶稣会士在近代中国的自然史研究活动》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》2013年,第八十四本,第二分,第335、353页。

[7]H.Belval.Le Musée d’Histoire Naturelle de Zi-ka-wei et le nouveau Musée Heude.Relation de Chine,1933:429.

[8]Le musée Heude.ses fondateurs et ses richesses scienti⁃fiques.Bulletin de l’Université l’Aurore,1938-1939,39:46.

[9][19][51]胡道静:《震旦博物院史略》,上海通社编《民国丛书》第四编,第81本,上海书店1992年,第380、382、382页。

[10]《上海指南》第一版卷四,1909年出版。转引自胡道静,《震旦博物院史略》,同上,第380—381页。

[11]郭耕:《法国仨神甫,博物京津沪》,《群言》2013年第7期。

[12]Le Musée d’Histoire naturelle de Zi-ka-wei et le nou⁃veau Musée Heude,Relation de Chine,1933,4:433.

[13]Le Musée d’Histoire naturelle de Zi-ka-wei et le nou⁃veau Musée Heude,op.cit.:434.

[14][29][33]《震旦博物院七十周年》,《科学》1939年第23卷第5/6期。

[15]缪思:《土山湾木工部主任——葛承亮》,《土山湾》2011年第13期。

[16]《公教大学震旦博物院开放》,《公教周刊》1933年第240期。

[17]《震旦博物院史略·上》,《上海法租界纳税华人会会报》1937年第2卷第5期。

[18]《震旦博物院史略·下》,《上海法租界纳税华人会会报》1937年第2卷第6期。

[20]Le Musée d’Histoire naturelle de Zi-ka-wei et le nou⁃veau Musée Heude,op.cit.:434-435.

[21]《震旦大学博物院》,《磐石杂志》1936年,第4卷,第1期,第67页。

[22]Activité du Musée Heude.Bulletin de l’Université l’Au⁃rore,1937,35:50-51.

[23]其他四种刊物分别是《浙江昆虫局年鉴》(1931-1936)、《静生生物调查所学报》(1931-1941)、《昆虫与植病》(1933-1937)、《趣味的昆虫》(1935-1938)。见王思明、周尧:《中国近代昆虫学史(1840-1949)》,陕西科学技术出版社1995年,第133页。

[24]L’entomologie au laboratoire du Musée Heude.Bulletin de l’Université l’Aurore,1939-1940,3:310.

[25]李天纲:《禄是遒和传教士对中国民间宗教的研究》,〔法〕禄是遒(Henri Dore)著《中国民间崇拜》,上海科学技术文献出版社2014年,第2页。

[26]马相伯:《从震旦到复旦》,朱维铮主编《马相伯集》,复旦大学出版社1996年,第1107页。

[27]Chronique du 2e semestere 1930.Bulletin de l’Université l’Aurore,2nd ser.,1929-1930,21:91-95.

[28]郭成周:《震旦大学的管理制度和医学院的一些特点》,《震旦大学建校百年纪念》,震旦大学校友会编辑出版,第61页。

[31]Les Causeries du Musée Heude.Bulletin de l’Université⁃l’Aurore,1943,1:364.

[32]董松伟:《震旦博物院哺育了我》,《震旦大学建校百年纪念》,震旦大学校友会编辑出版,第223页。

[34]Activité du musée Heude,op.cit.:58-59.

[35]刘春华:《震旦博物院参观记》,《金声(上海)》1939年创刊号,第14页。

[36]Activité du musée Heude,op.cit.:60.

[37]Le 70e anniversaire du Musée Heude.Bulletin de l’Uni⁃versité l’Aurore,op.cit.:56-59.

[38]上海地方志办公室:《上海宗教志》,[EB/OL][2016-12-24]http://www.shtong.gov.cn/node2/node22 45/node75195/node75203/node75284/node75298/userob⁃ject1ai91979.html.

[39]1936年,上海适龄儿童的入学率为59%,是全国平均水平的2倍;高等院校(24所)名列全国第一,占全国院校的21.8%,而且在数量和学科设置上是全国最多和最齐全的。金忠明、李本友:《市民社会与上海近代“海派教育”》,《华东师范大学学报》(教育科学版)2003年第2期,第54、58页。

[40]Activité du Musée Heude.Bulletin de l’Université l’Au⁃rore,1941,4:689.

[41]《震旦博物院胃肠病展览会记》,《申报》1942年4月27日第5版。

[42]Les fêtes du 70ème anniversaire de la fondation du Musée Heude,Bulletin médical de l’Université l’Au⁃rore,1939,4:326.

[43]《震旦博物院分实验表演与专家讲演》,《申报》1942年4月24日第5版。

[44][46][48]《韩氏博物院七十周年纪念》,Bulletin médi⁃cal de l’Université l’Aurore,1939,4:329.

[45][49]《中国药物展览意义与感想》,《申报》1942年5月4日第4版。

[47]Programmes des conférences.Bulletin de l’Université l’Aurore,1942,3(2):416.

[50]Chronique du 2e semestere 1930,op.cit.:91-95.

Abstract:The eastward dissemination of Western learning representing colonialism and imperialism is featured with diversity and complexity.The work carried out in Heude Museum to disseminate scientific knowledge during 1930-1952 well reflects the historical procedure of a flexible expansion of Western sci⁃ence towards non-Western cultures.Byscientific publishing,the Heude Museum incorporated its specimen collections acquired across China into the European scientific knowledge system;By providing scientific edu⁃cation,the Heude Museum cultivated a group of Chinese Catholic elites growing up in the cultural encoun⁃ter;By popularizing science,the Heude Museum promoted the prosperity of the city culture in Shanghai and strengthened the understanding of Chinese society towards the Western culture and religion.While the Jesu⁃its in the Heude Museum,who held the utmost confidence and condescension on their own culture,commit⁃ted“cultural transplantation”through the work at the museum with the aim to transform China,their activi⁃ties,in a way,promoted the modernization of the scientific culture in Shanghai.

Key words:Shanghai;eastward dissemination of Western learning;Heude Museum(Musée Heude);Jesuit;scientific knowledge dissemination

(责任编辑:王 霞;校对:张 蕾)

“东亚文化遗产保护学会第六次国际学术研讨会”顺利召开

2017年8月24日,第六次“东亚文化遗产学会国际学术研讨会”在上海顺利召开。本次研讨会主题为“东亚地区文化遗产保护──传统技艺与现代科技”,同时在复旦大学主会场和上海交通大学分会场举办。

此次学术研讨会由东亚文化遗产保护学会、中国文物保护技术协会、复旦大学和上海交通大学联合主办,由复旦大学国土与文化资源研究中心、复旦大学文物与博物馆学系、上海交通大学建筑文化遗产保护国际研究中心共同承办,并且得到了中国华夏文化遗产基金会的赞助支持。来自中国、韩国、日本三个国家的高校、科研机构以及文博单位的四百多位代表,共同出席了大会。

在随后两天的主会场会议中,与会专家学者们针对文化遗产资源的历史文脉、传统价值和保护模式等议题展开了探讨,通过建筑、壁画、岩土、陶瓷、纸张、玉器、青铜器等多种门类的文化遗产和文物的修复保护技术实例,介绍了各自研究领域内的遗产保护理念与方法,分享了最新科学修复技术的采用情况和成果。而在上海交通大学的分会场内,也同时举行了“木结构建筑保护技术”的专题会议,与会专家们以东亚地区的木构建筑为对象,探讨遗产价值,并探索有针对性的保护理念与技术方法。

(复旦大学国土与文化资源研究中心)

Heude Museum and Scientific Knowledge Dissemination in Modern Shanghai

REN Yi

(School of Foreign Languages,Shanghai Jiaotong University,Shanghai,200240)

G260

A

2016-12-14

任 轶(1981—),法国高等社会科学研究院(EHESS)社会经济学博士、上海交通大学外国语学院法语讲师,主要研究方向:中西文化交流史和上海城市史。

本文为2016年度国家社会科学基金青年项目“比较视野下的上海法租界医疗卫生研究(1849—1943)”(基金号:16CZS062,项目主持人:任轶)阶段性成果。