临习 《爨宝子碑》与 《司马芳残碑》之我见

2017-10-10随文豪

■ 随文豪

临习 《爨宝子碑》与 《司马芳残碑》之我见

■ 随文豪

魏晋铭刻书法,主要有碑、墓志、摩崖刻石、造像题记等,目前所见铭刻楷书相比于新出土的墨迹楷书要晚很多。由于魏晋刻碑勒铭仍沿用隶书,且建安十年 (205)曹操提出“禁碑”令,自此,碑刻风气急骤降温,而掩埋的墓志逐渐取代了墓碑。汉魏西晋刻碑勒铭主要承袭汉末遗风,以隶书为主,正如刘涛讲:“在碑刻中探求真楷源流,叙其 ‘流’容易,溯其 ‘源’难。”

一、《爨宝子碑》与 《司马芳残碑》的背景和成因

1.《爨宝子碑》产生的背景及成因

东晋 《爨宝子碑》署年为“太亨四年岁在乙已” (即东晋义熙元年,公元405年),因有禁碑令,故当时碑刻极少,相对于当时社会大量流行的墨迹来说,它是东晋碑版书法中的一颗明珠。

碑文记述爨宝子生平,系爨部族首领,世袭建宁郡太守。滇人袁嘉谷曾为碑亭撰书一联: “奉东晋大亨,宝子增辉三百字。称南滇小爨,石碑永寿二千年。”这里的“三百” “二千”,为语言对仗,取约数。实际碑文有388字,立碑之风,已兴千年。大亨是晋安帝壬寅年 (公元402年)改的年号,次年又改称元兴,至乙已 (公元405年)又改号义熙。云南远在边陲,不知内地年号更迭,故仍沿用。

三国时期,南中地区 (今云南、贵州和四川南部等)的豪族大姓主要集中在朱提 (今昭通)、建宁 (今曲靖)两郡。南中最有势力的大姓为霍、爨、孟三姓,公元399年,霍、孟二姓火拼同归于尽,爨姓便成最强势力。之后汉族移民南中,汉文化也在豪族大姓统治中被部分保存下来,并与当地土著文化相融,《爨宝子碑》就是这种融和的结晶。爨宝子是爨姓统治集团的成员,此碑是在他去世后所立。

2.《司马芳残碑》产生的背景和成因:

东晋 《司马芳碑》全称 《汉故司隶校尉京兆尹司马君之碑颂》,1952年出土于西安市西大街下水道,现藏西安碑林。出土时只有碑石上半,且已裂为三块,残长106厘米,宽98厘米。篆额“汉故司隶校尉京兆尹司马君之碑颂”四行、15字尚清晰。观其碑额有明显的汉篆向隶书转化意味,说明此碑处在隶变时期。碑阳16行,中间两行破损,存142字。碑阴上部十四行刻属吏名单,下部十八行残不成文,可识者41字。碑文与《晋书·宣帝纪》相校,司马芳的官职、族望以及卒年,与史俱合。

《水经注·水十九》记云: “明渠又东迳汉高祖长乐宫北……故渠北有楼,竖汉京兆尹司马文预碑。”因此有著录者认作汉碑,但多数学者据碑阳末行“晋故扶风王六世孙宁远将军乐陵侯”,认为是东晋时所立。然观其形制、行文及书风,应在东晋以后。

二、从书法艺术成就上对其剖析

1.从用笔上分析

《爨宝子碑》:

(1)点多为三角形,显得凝重峻利;

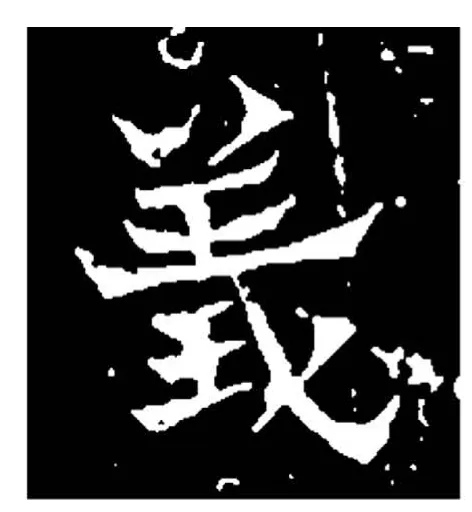

(2)横多硬拙平直,有隶书遗韵但不作典型“蚕头燕尾”状,如 (图一): “春”等有平行排叠横画类的字多以角出角落,富有装饰性;

(3)竖如 (图二): “仁”将“亻”旁之垂露竖写成慢弯,强劲稚拙;

(4)撇捺画多取上翘状处理,显出峥嵘风骨,有些捺已似成熟期楷书的笔势,如 (图三) “诔”字;

(5)横折处多为直角,凡有“口”字的地方或扁方或长方、正方,结体处理灵活,显得四角周密,有密不透风的空间造型。

图一

图二

图三

《司马芳残碑》:

(1)点多为略带弧形的三角 (如图四),凝练飞动;

(2)横多古拙平直,“蚕头燕尾”浓重,比较典雅,装饰性强;

(3)竖多方笔起笔,露锋收笔显得老辣、精熟 (如图五);

(4)撇捺笔力飘逸,疏朗飞动;

(5)凡横折处方中带圆,字势强雄,笔力飘逸 (如图六)。

图四

图五

图六

2.从结构上分析

《爨宝子碑》有明显隶意,主要在结构上方整,因受同期楷书影响,楷书的勾画、横画起笔已具有楷书起笔痕迹。但部分横画收笔仍保留隶书的波挑。

《司马芳残碑》结体多变,采用隶书横向趋势,气象宏大。是隶书至楷书过渡的典型。桂馥说: “正书兼用隶法,饶有朴拙之趣。”

3.从章法上分析

《爨宝子碑》整齐中有错落,体式开张,字势奇特,结体多变。

《司马芳残碑》右半段茂密,左半段较疏淡,整体章法疏密有变,行气贯通,变化协调、自然。

4.神韵上分析

《爨宝子碑》简古劲险,雄浑威重,体式开张,拙中见巧。康有为称其: “朴厚古茂,奇姿百出,与魏碑之 《灵庙》 《鞠彦云》皆在隶、楷之间,可以考见变体源流。”

《司马芳残碑》方笔为主,风格独特,碑文同样古雅。结体朴茂,笔力遒劲,意态奇逸。

三、归纳 《爨宝子碑》与 《司马芳残碑》异同

《司马芳残碑》立于太武帝至文成帝兴光初 (424—454年),比 《爨宝子碑》晚19-49年,可看作同时代作品。两碑介于隶楷之间,字体古拙奇巧,书风接近,有一定比较研究价值。

《爨宝子碑》继承汉碑法度,又有隶书遗韵;运笔方中带圆,笔力沉毅雄拔;古拙浑厚,意态奇逸。

《司马芳残碑》刚健飞动,横刻收笔处有明显隶书余姿。风格则“拙中藏巧,朴处蕴腴”,给人以老辣野逸壮美之感。

康有为的尊碑源于碑学本身所蕴含的艺术本真和人性原朴,这也恰是自唐代以来渐失帖学之所在。南朝禁碑,却云南、陕西有碑,这恰巧填补了南朝无碑的空白。云南是“南蛮”之地,受内地文化熏陶偏少,所以 《爨宝子碑》缺乏南朝讲究法度又妩媚的书卷气,多了任性为之的霸悍雄强气。

四、对当代书法创作的影响和借鉴

《爨宝子碑》具有较高的书法艺术价值,康有为 《广艺舟双楫》中评价: “宝子碑端朴,若古佛之容。”又云: “若吴之 《谷朗碑》,晋之 《郛休碑》 《枳阳府君碑》 《爨宝子碑》、北魏之 《灵庙碑》 《吊比干文》 《鞠彦云志》 《惠感》 《郑长猷》 《灵藏造像》,皆在隶楷之间。”它和书刻于公元456年的北魏 《嵩高庙碑》风格接近。立碑时距王羲之去世仅30年,但与世传右军法帖俊逸之风大为迥异。

《爨宝子碑》率真硬朗,气度高华。究其渊源,属隶变时期作品,体势情趣、情态均在隶楷之间。寓飘然于挺劲,杂灵动于木讷。由于其脱胎于汉隶,故波磔犹存,相较于 《张黑女》 《元怀墓志》等成熟的魏碑,更显得“原生态”。用笔方峻,起收果断;造型奇特自由,神秘莫测。

《司马芳残碑》体势和用笔具备北魏早期铭刻体的基本特点。碑阳及碑阴下部余字,书刻都好,比之先于它的 《灵庙》 《东巡》二碑,更显端庄方峻。其笔画的右昂,入笔的方截,横笔的方磔上收,捺、提、折、点的楷法,更像其后的 《南巡》 《王忆变》诸刻。但 《司马芳残碑》多了些平城体的朴茂,更显生动。

从这里似乎看到了吐鲁番晋人写经,北凉体 《沮渠封戴木表》与平城铭刻书迹的内在关联——它们都源于魏晋中原书风。此石书迹整体面目不错,但总觉精致胜于精彩,小巧胜于宽博,少了些王者之风。《司马芳残碑》篆额是北魏早期惯用的装饰性铭刻体,但比之两旁的双螭,略显简陋粗疏了些。

《爨宝子碑》和 《司马芳残碑》的难得可贵在于其朴厚严谨、含蓄古逸。整篇临写时要注意度的把握,不要仅学表面的雄强粗犷而写得狂怪邪险,失去纯正高古的气息和品格。应以朴茂、生动之笔意,使结体在隶楷之间。对于奇绝的结体、重点的笔画应如狮子搏象全力以赴,不要有含糊刻板之病,力求做到精神焕然。临习要以凝练的线条追求清峻之气,不刻意描画,也不打格加强装饰而淡化字形的大小对比。临习时力避“刻、板、滞、结、僵”诸病,力求“醇、雅、灵”之境。一般上,隶书易大小匀称,至唐楷更趋统一,到明清“馆阁体”则字如算子,呆滞僵板,了无生气。自乾嘉后朴学大盛,有识之士提倡碑学,此风百年长盛不衰,而使砖文、墓志等“民间书风”为当代书法创作注入了新鲜血液。这两块碑结字错落,极其大胆,常有出人意料之安排,使静态书体呈现出节奏的变化。

《爨宝子碑》和 《司马芳残碑》具有相似的刀味、石味、民间味和朴拙之味,与南朝名人书家严守法度、重视笔意结构的书卷气形成强烈对比。临习 《爨宝子碑》和 《司马芳残碑》就是要学这些朴厚严谨、含蓄古逸的刀味、石味、民间味,从中去体味一种胸襟,一种较为开阔的高古和朴茂。这才是 《爨宝子碑》和 《司马芳残碑》对当代书法借鉴和应用的精髓。

[1]刘涛 《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2007年9月第1版。

[2]郦道元 《水经注》卷十九·渭水。

[3]黄惇 《秦汉末魏晋南北朝晋南北朝书法史》,江苏教育出版社,2009年2月第1版.

[4]康有为 《广艺舟双楫》,载 《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年10月第1版。

[5]康有为 《广艺舟双楫》,载 《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年10月第1版。

[6]“北凉体”特点: “字体方扁,在隶楷之间。上宽下宽,每每有一横或者竖、撇、捺一笔甚长,竖画往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横画,起笔出锋又下顿,收笔有燕尾,中间是下曲或上曲的波势,成两头上翘的形式。”(施安昌《“北凉体”析——探讨书法的地方体》,载《书法丛刊》,1999年第4期)。

作者单位:河北美术学院