建国初期武汉皮影发展状况及其启示

2017-10-09周建民庄桂成

周建民 庄桂成

(江汉大学 武汉语言文化研究中心,湖北 武汉 430056)

建国初期武汉皮影发展状况及其启示

周建民 庄桂成

(江汉大学 武汉语言文化研究中心,湖北 武汉 430056)

新中国建国初期,武汉皮影发展处于繁盛阶段,具体表现为从业人员众多,演出场地遍布武汉三镇,演出内容紧扣当时的防汛等现实生活。在其发展过程中,政府在人员、场地等方面给予支持。这为皮影传承发展提供了有益的启示:皮影要在继承的基础上大胆创新,无论是演出内容,还是表现形式,都要紧扣现实生活和现代人的审美心理。同时,政府应该给予适当的政策扶持。

非物质文化遗产;武汉;皮影

皮影,又称灯影戏,是广泛流传于中国民间的一种古老而独具特色的民间戏曲艺术。它通过用灯光照射兽皮或纸版雕刻成的人物,形成剪影式的图像来表演故事,由艺人一边操纵,一边演唱,并配以音乐,其剧目、唱腔多同地方戏曲相互影响。我国的皮影戏历史悠久,远播海外,成为世界性的艺术。汉口作为中国四大古镇之一,清代已非常繁华,民国时期更是被誉为“东方的芝加哥”,城市人口众多,商业发达。在这样的背景下,皮影在武汉地区表演的历史也很悠久,而以新中国建国前后最为繁荣。当时,武汉地区经过长期的战乱,人民生活逐渐稳定下来,皮影艺人颠沛流离的生活也趋于安稳。通过查询武汉市相关档案,我们发现当时皮影等戏曲和曲艺艺术也得到了很好的发展。

一、皮影从业人员众多

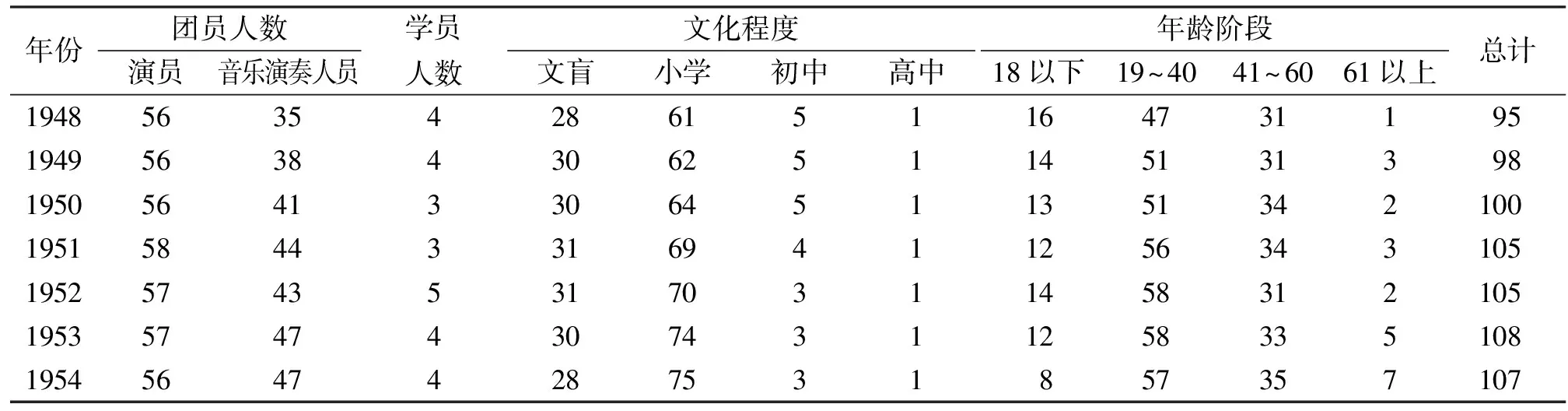

武汉市区的皮影艺人先后有两个组织:建国前是武汉市皮影从业人员联谊会,负责人是胡恒荣和周本奎,后改为傅华山和周恒实,会址在中山大道637号;1949年9月,武汉市曲艺分会皮影组在市皮影从业人员联谊会的基础上成立,负责人是周恒实和傅华山,1951年改为朱瑞卿和胡恒荣,1952年改为马怡州和刘文金,1953年改为胡恒荣和马怡州,1954年改为马怡州和傅华山,会址起初在清芬一路5号,1952年改为民意二路37号。武汉市剧团班社概况见表1。

表1 全市剧团班社概况(皮影)

通过表1可以看出,建国初期武汉市的皮影从业人员较多,常年维持在100人左右,其中以小学文化程度人员居多,初中和高中毕业学历者较少,当然,文盲也占了一定比例。需要说明的是,这100多名皮影从业人员均为男性。此外,还有众多从农村来城市演出的自由艺人,他们没有加入城市的皮影组织,往往趁农闲来城里讨生活。但建国之后,这样的皮影艺人在城里的演出受到限制,武汉市文化局也多次出台文件,要求对民间皮影等艺人进行登记。例如,武汉市文化局曾发布《武汉市文化局对民间职业曲艺、杂技、木偶、皮影等团体、艺人进行登记的意见》。由于曲艺艺术队伍在旧社会长期未被重视,艺人们没有固定演出场所,即使能演出,也常遭干涉,艺人为了生存,往往只好用质量低劣的节目来迎合观众。解放后,这种情况有了很大的改变,艺人已不愿演那些对人民身心健康有害的节目,也创作、改编、演唱了不少好节目,大多数演出已有固定的场所,但社会习惯和人们的看法一时难以改变。同时,在曲艺界内部,仍然存在不少问题,队伍不够纯洁,部分艺人演出质量不高,这些因素也在一定程度上限制了曲艺事业的发展。该意见指出,开展登记工作的目的主要有三点:一是在曲艺等艺术队伍中进一步贯彻百花齐放、推陈出新的方针,通过登记,颁发演出证,以保障其合法权益;二是更好地领导曲艺等艺术队伍,使其更好地为社会主义建设服务;三是通过登记进行社会主义思想教育和法制教育。

对皮影等民间职业艺人进行登记,可以说,加强了对民间艺人的管理,保障了民间艺人的相关权益,但同时也限制了民间艺人的流动性,对皮影等民间艺术的发展有一定的束缚。为了促进城乡和地区之间的文化交流,1958年签订了《武汉市文化局和黄石、沙市、宜昌、襄樊、黄冈、孝感专区文化(教)局相互支援协议书》。协议书主要有以下内容:加强双方巡回演出剧团在演出上的指导和安排;交换剧本,丰富上演剧目;广泛交流文化工作经验;及时交换图书目录,并互借有价值的参考书籍;武汉市文化局对外省来汉巡回演出的剧团,应作统一安排,尽力组织剧团到黄石、沙市、宜昌等地演出,进一步满足当地人民群众文化生活的需要。这大力促进了湖北省内各地演艺人员的交流。

二、演出场地遍布武汉三镇

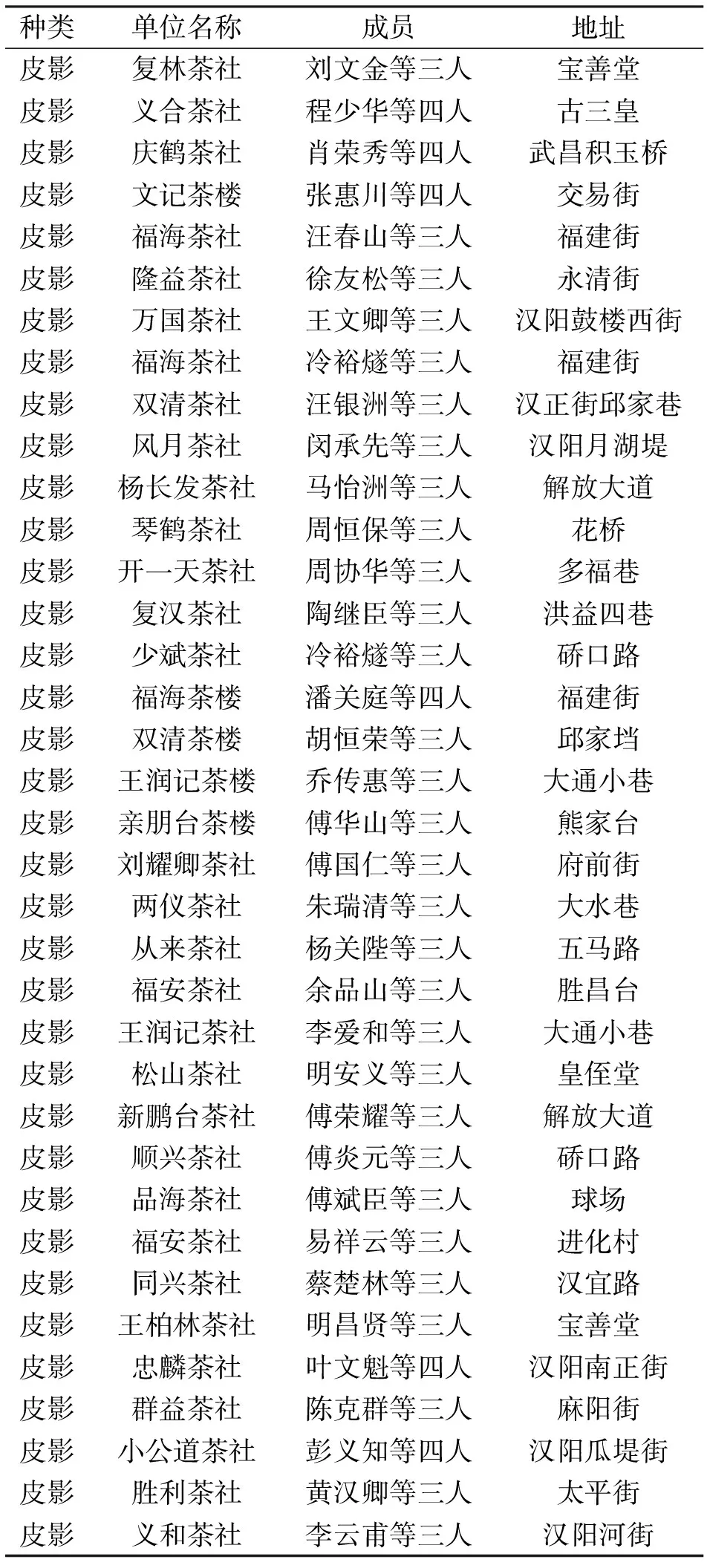

皮影道具小,不受场地限制,演出方便,被人们亲切地称为“一担挑”艺术。建国前后,武汉皮影以及其他曲艺的固定演出场所,除民众乐园内的曲艺厅和武昌新建的一个曲艺场外,其他的均在茶社内。茶社既是茶馆,又是演出场。当时武汉市区表演皮影的茶社多达三十几家。据档案记载,1949年登记在册的表演皮影的茶社有36家,见表2。

表2 武汉市曲艺界单位一览表(1949)

但是,皮影在茶社内演出的状况到1958年发生了改变,这些演出场所中有不少被街道改为公共食堂、俱乐部或做其他用途。例如,硚口区原有10个演出茶社,当时只剩3个;江汉区原有14个演出场所,当时只剩2个;江岸区原有22个演出场所,当时只剩15个。其他区也有类似情况,许多曲艺艺人因此无处演出,困在家中,生活无法维持。为了满足群众的文娱生活需要和解决艺人的生活问题,武汉市文化局于1959年向武汉市人民委员会(即武汉市人民政府)请示解决曲艺、皮影艺人的演出场所,并提出以下建议:其一,各区现有的适合作曲艺演出的茶社,不再改动,仍由艺人继续演出。其二,各区人委(即区人民委员会)在既有需要又有可能的条件下,对本区的曲艺演出场所作统一安排,撤销的如可能恢复者,立即予以恢复,或另行在适当地方开辟一些演出场所。其三,为了加强对这一工作的领导,建议凡适作曲艺演出场所的茶社,一律由文化部门登记为文化娱乐场所,并直接由文化部门管理;不作演出场所的茶社仍由商业部门管理。其四,目前街道民办食堂,夜间一般无其他活动者,可租借给艺人作为演出场所,这既可以满足人民群众的文娱生活需要,使艺人生活有保障,还可以增加民办食堂的收入。其五,有计划地组织艺人下厂、下乡演出,直接为工农业服务,同时也可以避免演出场所紧张的问题。

武汉市文化局的上述建议得到了武汉市人民委员会的批复,基本同意其为解决曲艺演出场所所提意见。同时,武汉市第二商业局也对该建议作出了积极响应,并向全市各区第二商业局发出《关于转发市人委批复文化局基本同意为解决曲艺演出场所报告意见的通知》,使武汉市皮影、评书等艺人的演出场所问题得到了妥善解决。

三、演出紧扣现实生活需要

建国初期,武汉皮影的演出紧扣现实生活,这主要体现在两个方面:一是演出安排,二是演出内容。

众所周知,1954年,由于梅雨期延长,且雨量极大,长江中下游出现了近100年来最大的洪水,造成了严重的洪涝灾害。当时,武汉防汛任务非常重,以致全城动员抵抗大洪水。而武汉曲艺队(含皮影)也被发动起来,参加文工团,到防汛前线慰问抗洪军民。慰问共有两次,第一次是7月23日到7月31日,第二次是9月4日到10月6日。据不完全统计,两次共演出387场,观众达923939人。此外,武汉市文化局还多次组织过庆功晚会。被慰问的对象有工人、农民、部队官兵、学生、干部、灾民等,演出活动地区除各防汛工地外,最远的还过武胜关。文工团每到一地,都受到防汛军民的热烈欢迎。他们提的口号就是“前线要什么,我们给什么”,大家踊跃去堤上为防汛大军表演。曲艺工作者(含皮影表演艺人)不分昼夜地在堤上或到民工宿舍中演唱,他们结合堤上需要,创作了许多新的节目来歌颂英雄人物,宣传防汛的方针和任务,对活跃民工文化生活、鼓舞防汛斗争的士气起到了很大的作用。这也进一步拉近了皮影等艺术与武汉市民之间的关系,在某种程度上促进了皮影等艺术的发展。

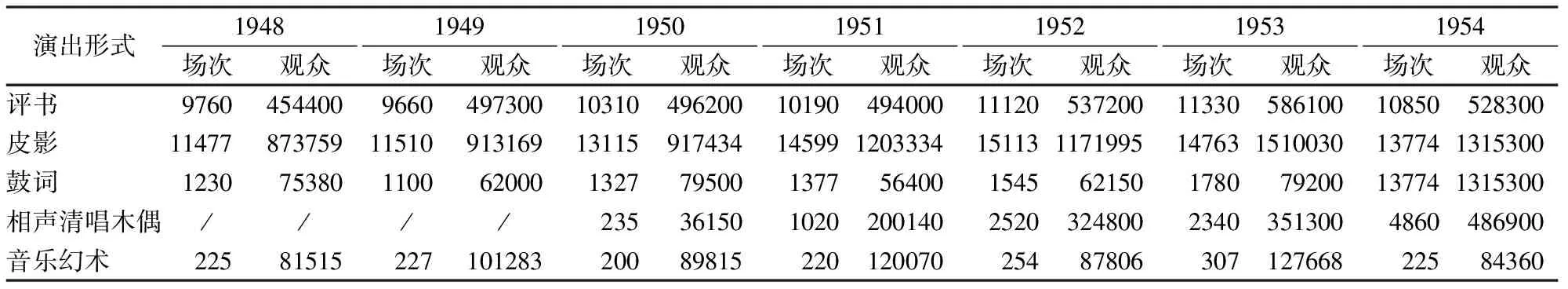

不仅皮影的演出安排紧扣现实需要,而且节目内容也根据现实生活有所改进和调整。例如,建国初期,百废待兴,全国上下提倡增产节约,《说唱》月刊发表了快板《一分钱一两米》。当时武汉市文化局针对其在词句韵辙方面不适合湖北口语的地方略加修改,然后发文给各区文化科、文化馆、工人文化服务队、地方曲艺队等,要求分别转发各曲艺、清唱、皮影组和评书、鼓书艺人、各业余文艺团体,及时排练演唱,并作为保留节目。据说,当时就有艺人将此内容改编后融入皮影戏之中。总之,建国初期皮影演出在武汉非常多,市民也非常喜欢观看皮影。武汉市档案馆保存有一张当时曲艺演出情况表,见表3。从表3我们可以看出,曲艺界当时演出较多的就是评书和皮影,其中又以皮影为最多,每年都是10000多场次以上,1952年更是达到了15113场次,1953年观看皮影的观众达到了1510030人。这是一个非常大的数字,由此可以看出当时皮影戏在武汉的兴盛状况。

表3 武汉曲艺界演出情况表(1948~1954)

四、对当代皮影发展的启示

由于现代科技的发展和娱乐方式的日趋多样化,近年来,皮影这种曾经兴盛一时的传统艺术日渐式微,既缺艺人,也少观众,甚至面临后继无人的危险境地。即使在2006年将其列为国家级非物质文化遗产,也难挽回其衰败的颓势。为什么建国初期非常繁荣的皮影现在却面临被保护的状态呢?当时皮影的繁荣对传承和发展皮影有着可贵的启示,主要体现在以下几个方面:

其一,演出内容需要紧贴生活。建国初期,武汉的皮影之所以能够发展得很好,其中一个很大的原因,是其演出内容能够紧贴现实生活。反观我们现在的皮影,很多都是一些传统的老故事,情节来自于《三国演义》、《水浒》等名著,故事大家都很熟悉,事件也距现实生活非常遥远,一听说戏名就引不起观众的兴趣。但我们也欣喜地看到,目前已有艺人开始把现实生活融入皮影戏。例如,随州皮影艺人严开友为拓展演出市场,将一些现实题材编成四句八板演唱,为皮影戏注入了新的活力。他“结合当前生活实际,创编了《中央政策好》、《劝君戒赌》、《老来难》、《尊老爱幼好风尚》、《如今社会怪事多》等十几首脍炙人口的现代皮影戏”[1],还创作出百余首小曲、顺口溜。

其二,表现形式需要不断创新。由于现代文化的冲击和各种文娱形式的挑战,皮影戏正面临非常严峻的局面。为了谋求发展,我们必须在继承传统的前提下,对皮影的表现形式进行调整,推动皮影同现代观众的审美需求保持一致,让大家乐于接受。近几年来,也有皮影戏团在做这方面的尝试。《人民日报》(海外版)2012年6月15日报道,中国首部由经典童话改编的皮影舞台剧《白雪公主》在北京海淀区文化宫举行试演。皮影舞台剧《白雪公主》时长60分钟,用“皮影+真人”的独特演绎方式把经典童话《白雪公主与七个小矮人》搬上了舞台。“皮影戏与舞台剧的有机结合,让青少年在重温经典童话的同时,还可领略非物质文化遗产——皮影艺术的魅力。”[2]另外,在当今高科技的电子时代,有人提出“在数字皮影交互平台将皮影表演原理与多点触摸设备相结合”[3]。爱好者可以通过多点触摸设备、键盘等操作数字皮影角色,实现人机交互。在平台上,用户只需点击一个按键,就可以轻松实现特效的生成操作,增强了数字皮影表演的观赏性。该技术还借助FMS(Flash Media Server)流媒体服务器,实现网络通信和语音功能,通过脚本录制皮影和播放途径,使表演者能够观看演出,并可通过修改脚本数据对表演进行修正。同时,该技术还整合了网络功能,皮影爱好者足不出户,就可以在电脑上和其他爱好者一起分享数字皮影带来的乐趣。

其三,演出场地需要政府适当扶持。建国初期,武汉的皮影戏都是在茶馆里由一两个人单独演出,因此,茶馆这种场所既适合武汉曲种的活动形式,又适合观众的需要,观众花一角多钱,既喝了茶,又观看了演出,但是,现在再难以找到这种适合皮影演出的场所。皮影艺人偶尔在社区演出,很多时候都是在露天场地,如果天气有变,演出只得中断。偶尔在学校演出,也是临时安排场地。这些都不适宜于皮影的长期发展。新世纪以来,皮影入选国家级非物质文化遗产后,得到了各级文化部门的大力扶持,皮影传人可以领到生活补贴,皮影戏演出可以得到资助,但是演出场地的问题仍然没有解决,这也是限制皮影艺术发展的一个重要原因。

习近平总书记指出:“不忘历史,才能开辟未来;善于继承,才能善于创新。”[4]皮影艺术在其悠久的历史中,经历了发展、繁荣、鼎盛,至今还活跃在民间。但是,要想让皮影在现代社会被人们特别是年轻人广泛接受和喜爱,就要从其历史的发展中寻求启示,在继承的基础上大胆创新,无论是演出内容,还是表现形式,都要紧扣现实生活和现代人的审美心理。除了前面提到的各种创新外,可以考虑将皮影与动画形式相结合,将皮影人物做成美术作品或工艺品。同时,在这一传承发展过程中,政府应该给予适当的政策扶持,这样才能有效地促进皮影的传承、创新与发展。

[1]李力力,王义彬.孤独的皮影戏,执着的坚守[N].湖北日报,2016-11-24(8).

[2]杨凡.皮影+真人:另一个“白雪公主”[N].人民日报(海外版),2012-06-15(7).

[3]武婵娟,过宏雷.将皮影艺术引入新媒体开发概念[J].大众文艺,2012(3).

[4]习近平.善于继承才能善于创新[N].新华社每日电讯,2014-09-25(1).

责任编辑叶利荣E-mail:yelirong@126.com

J827

:A

:1673-1395 (2017)04-0021-04

2017-01-10

湖北省思想库课题(HBSXK201642)

周建民(1953-),男,湖北武汉人,教授,主要从事语言学和非物质文化遗产研究。

庄桂成(1974-),男,湖北监利人,教授,主要从事文艺学和非物质文化遗产研究,E-mail:gczhuang@163.com。