城市流动人口返乡后的社会适应与社会保障状况研究——以湖北省J市为例

2017-10-09胡艳华赵清

胡艳华 赵清

(长江大学 法学院,湖北 荆州 434023)

城市流动人口返乡后的社会适应与社会保障状况研究——以湖北省J市为例

胡艳华 赵清

(长江大学 法学院,湖北 荆州 434023)

对湖北省J市城市流动人口返乡后的社会适应与社会保障状况进行调查,结果表明,城市流动人口返乡后其基本生活满足,但收入来源单一;生活状态总体良好,但返乡后的心理适应需要关注;新型农村合作医疗制度发挥了积极功能,但并未完全普及;自我养老逐渐成为主导方式,但养老保障存在风险。因此,应重视第一代流动人口返乡后的心理状况和养老保障,加大农村医疗保障和养老保障的宣传力度,发展多元形式的养老模式,以提升其返乡后的生活质量。

城市流动人口;社会适应;社会保障

据人力资源和社会保障部统计数据显示,2015年全国农民工总量为27747万人,比上年增加352万人,其中外出农民工16884万人。农民工群体无疑是城市流动人口的主体,有数据表明,50岁以上的农民工绝对数量高达4685万人,这一群体基本上都是改革开放后流入城市的第一代农民工。因为年龄偏大,他们在城市的就业面临诸多困难和限制,不得不返乡。他们回乡后的继续社会化问题,即从城市回到乡村后的社会适应和社会保障状况,是本研究的关注重点。

本研究调查地点是湖北省J市周边的乡镇,调查对象是该地区50岁以上的农民工。本研究向符合条件的对象发放了450份问卷,回收有效问卷435份,有效回收率为96.7%。社会适应主要通过研究对象的基本情况、经济适应、日常生活状况和心理适应等维度来反映。其中,基本情况包括性别、户籍、婚姻状况、受教育程度,经济适应包括家庭收入与消费,心理适应主要包括对待生活的态度、邻里关系等。社会保障主要关注医疗保障和养老保障两个维度。同时,我们还通过实地考察和深度访谈,对该地区的某公益机构进行了近三个月的实地考察,对农民工及家属进行了深度访谈,以期更全面地揭示城市流动人口返乡后的社会适应和社会保障状况。

一、城市流动人口返乡后的社会适应现状

(一)基本情况

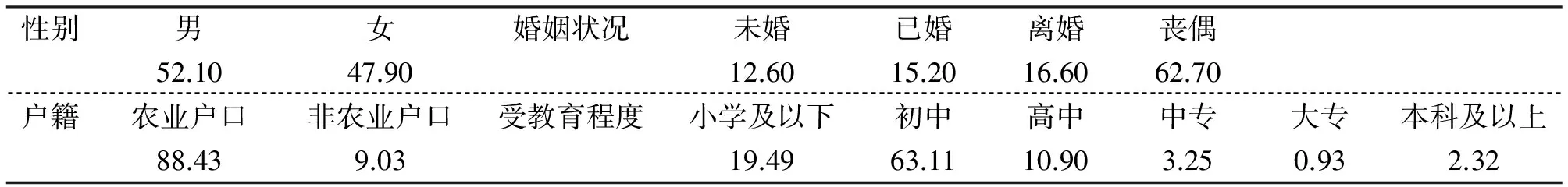

调查对象基本情况如表1所示。曾经在城市有过打工经历并返乡的流动人口性别比基本平衡,有62.7%的处于丧偶状态,有部分丧偶者重新组建了家庭,以夫妻的名义共同生活,但是没有办理结婚登记手续,这也提醒我们要更多地关注第一代农民工返乡后的家庭支持和生活适应。有88.43%的为农业户口,这在一定程度上也说明户籍问题仍有可能是第一代农民工不得不返乡的重要原因,因为他们无法享受像城市居民一样的社会保障,农村新型合作医疗可能成为他们返乡后的一种保障。从受教育程度来看,有82.6%的为初中以下文化程度,很多时候,他们只能在城市从事体力劳动,年龄偏大后往往就业困难,返乡成为唯一出路。

表1 样本基本情况(%,n=435)

(二)经济适应

经济适应主要从家庭的年度总收入、消费和收入来源来反映。从家庭总收入在各个阶段的分布来看,有12.39%的家庭总收入在1万元以下,28.93%的家庭总收入在1万元到2万元之间,21.49%的家庭总收入在2万元到3万元之间,14.05%的家庭总收入在3万元到4万元之间,9.92%的家庭总收入在4万元到5万元之间,家庭总收入在5万元以上的占13.22%。从调查结果来看,排在首位的支出为日常生活消费,其次为看病、种田投资、养老和盖房子。从收入来源来看,48.74%的家庭收入来源于种田,31.26%的选择在家附近继续打工,10.35%的从事开店之类的副业,6.44%的从事其他职业。

在访谈中,笔者也了解到部分流动人口返乡后的经济适应状况。具体案例如下:

案例1:阿香(女,53岁):我儿子还在上高中时,丈夫由于忙于生意突发疾病去世,之后与现在的丈夫结婚。我们都是再婚,彼此与对方的孩子相处得很好。我们这一代外出打工的人年纪都大了,能够有个人一起生活就行,两个人挣钱也多些,老了可以互相照顾。在外打工充满了很多不确定的事情,我们村子有很多人在离婚或者丧偶后都会选择再婚,再婚对象大都是本村或者附近村子的人,这样彼此都了解,照顾双方的家庭也相对容易,我们没有什么手艺,回来还是种田,能混口饭吃就好。

案例2:阿强(男,55岁):在外打工时一年两个人可以挣大几万,除了供孩子读书和补贴家用,还可以存下一部分。如今我们年纪渐渐大了,干活没年轻时利索了,越来越多的年轻人开始争岗位了,他们大都受过良好的教育,像我们这一代逐渐遭受淘汰,只得回来。家里还有几亩地,之前是给亲戚在种,现在收回来自己打理。哎,还是干老本行自在呀,虽然钱不多,但可以养活家人,重要的是,不会受到各种管束了。

可见,城市流动人口返乡后的家庭年度总收入多在1万元到4万元之间,除了日常消费之外,看病和养老是主要支出。年纪偏大之后在城市很难就业,返乡后其收入来源仍然是种田,土地几乎成为他们返乡后的主要依靠。

(三)日常生活状况

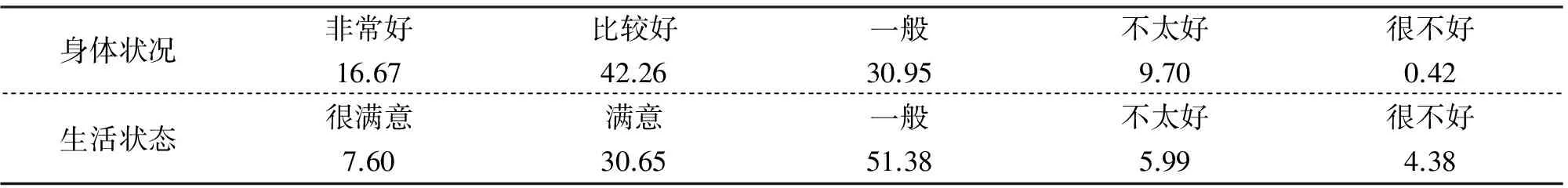

城市流动人口返乡后的生活状态,主要从身体健康状况、对生活的满意度和社会支持来反映。调查对象生活状态详见表2。在身体健康方面,42.26%的被调查者认为身体比较好,30.95%的认为身体一般,16.67%的认为身体非常好,还有9.70%的认为身体不太好,仅有0.42%的认为身体非常不好。

在从事多年的非农业生产后返回农村,在对生活的满意度上,51.38%的被调查者认为目前的生活状态一般,30.65%的对目前的生活感到满意,7.60%的感到非常满意,5.99%的觉得目前的生活不好,还有4.38%的认为目前的生活很差。

表2 样本生活状态(%,n=435)

社会支持主要从寻求帮助和邻里关系来衡量。46.99%的被调查者遇到困难会找家人帮助,43.75%的会找好朋友帮助,仅有0.69%的会找村干部帮助,还有8.57%的会寻求其他帮助。在邻里关系上,25.40%的被调查者觉得非常好,51.73%的觉得比较好,20.55%的觉得一般,1.39%的觉得比较差,0.93%的觉得非常差。

可见,农村回流劳动力只是刚刚离开城市里的生产劳动,身体还没有出现大的问题;只有少部分人对生活感到非常满意,大部分人对自己生活状态的评价为一般;家人和朋友是他们遇到困难时寻求帮助的主要对象,邻里关系较好,初级社会群体仍然给他们很重要的社会支持。

(四)心理适应

心理适应主要通过近两周的心理状态、对返乡生活的价值认同来反映。45.6%的被调查者感觉生活有压力,同时有失眠现象,26.9%的感到心情不愉悦,16.0%的觉得生活没意思,对未来没信心,11.5%的能愉快地享受生活。26.9%的被调查者觉得自己很有价值,13.2%的认为自己可以准确看到问题,11.5%的能够集中注意力,并享受生活,13.2%的感到心情愉悦。50.6%的被调查者有孤单和受排斥的感觉,37.3%的觉得社会不公平,83%的感到很孤独,12.1%的很享受返乡后的生活。

对于返乡后的心理适应,被调查者大多表示在返乡初期有着明显的不适应感,但也很愿意分享他们的经历。

案例3:被调查者A(女,53岁):我在沿海某制衣厂工作了近30年,厂里在上班时间不让说话,下班后也不让员工随便与他人交谈,长期下来,我都不怎么与人交流了。回到家乡后,我的交往圈子非常窄,主要是家人和邻居,很少在村子里走动。在工厂有两个好姐妹,工作之余还可以互相谈谈心,如今回来都找不到可以说掏心话的人了,感到很无助,总是觉得很孤单。回家乡是必然选择,但在刚回来的一段时间里经常感到莫名的压力,睡眠不怎么好。

案例4:被调查者B(男,50岁):我在五金厂打工,当时虽然是租房,但房子附近有很多健身娱乐设施,每天晚饭后可以锻炼,还可以看各种表演。哪像村子里,什么设施都没有,他们只知道打麻将,太无聊了。离我们家不远的一位乡亲,以前跟我在同一个厂里打工过,他现在也不知道应该去哪玩了,我们偶尔出来溜达一下,感觉回来后非常郁闷。

由此可见,城市流动人口返乡初期无论是在心理状态还是价值认同上,都以消极感受为主,多数人有孤单的感觉;回乡后除了种田之外,闲暇时很难从事有意义的休闲活动。

二、城市流动人口返乡后的社会保障状况

(一)医疗保障

目前,农村主要医疗保障就是新型农村合作医疗。医疗保障主要通过被调查者对待生病的态度和对新农合的评价来反映,详见表3。在生病怎么办这个问题上,48.27%的被调查者会选择“小病扛,大病去医院”,选择“有病就看”的占43.88%,还有7.62%的会“硬撑”。75.46%的被调查者都有看病报销的经历,24.54%的反映没有看病报销的经历。新农合保险基本上是城市返乡后的流动人口在医疗保险中的首选,85.68%的被调查者参加了新农合,7.16%的没有参加新农合,还有少部分的被调查者不清楚新农合是怎么回事。在对新农合的评价方面,67.36%的被调查者觉得新农合很实用,11.57%的觉得没好处,还有8.8%的觉得很麻烦,1.62%的认为自己不适应新农合,10.65%的觉得无所谓。

表3 样本医疗保障情况(%,n=435)

谈到自身的健康状况以及新农合相关政策,被调查者表现得格外积极。

案例5:被调查者C(女,51岁):我是因为肠道疾病需要做手术回来的,在手术完成后,高额的住宿费和医药费就已经将人逼得够呛了。虽然新农合会报销大部分,但需要在指定的医院就医,并且要在报销前自己垫付所有费用,垫了之后再去报销的程序也非常繁琐。子女们都不在身边,老伴身体也不好,这样跑来跑去也很折腾人的。

案例6:被调查者D(男,58岁):我觉得新农合是帮助咱们农民的好政策,之前我与妻子在城里做猪肉生意,每天早起,凌晨四五点就得出发,晚上十一二点休息,长期缺乏休息和不规律的生活让她落下了心脏病和高血压,如今主要靠几种固定的药物维持。每个月的医药费是一笔不小的开支,但新农合政策为我们省了不少钱。现在最担心的事就是生病,老了,身体不再像年轻时硬朗了,因此,不管病情轻重,都要及时就医呀,况且,医药费之类的有新农合保着呀。

从调查资料来看,城市劳动力返乡后比较重视身体健康,很少有人硬撑着不去看病,尽管大多数人都有看病报销的经历,但“病后及时就医”依旧没有在农村完全普及;主要的医疗保障为新型农村合作医疗,大部分流动人口都在家乡参加了这项医疗保障,除了少部分人认为大病报销时有点麻烦之外,多数评价都是很实用的,可见,农村合作医疗发挥了重要的社会保障功能。

(二)养老保障

城市流动人口返乡后的养老保障,主要通过居住状况和养老方式来反映。房子是每个人的安身之所,农民工回乡以后首要的就是落脚点即居住选择问题。从调查数据来看,73.6%的被调查者选择与自己的配偶单独居住在一起,20.5%的选择与子女居住在一起,还有少部分选择与其他人生活在一起。农村养老模式主要有自我养老、家庭子女养老和依靠政府养老三种,其中,35.86%的被调查者选择自我养老,24.83%的倾向家庭子女共同养老,14.25%的希望依靠政府养老,还有25.06%的暂时没考虑过如何养老。在对国家政策的关注方面,49.19%的被调查者最关心养老保险政策,20.32%的关注医疗保障政策,14.55%的关注失业保险政策,关注生育和工商政策的各占2.31%,11.32%的表示不关心国家政策。了解国家政策的途径,主要是看电视、读报纸、手机上网和听收音机,也有少部分人找村干部了解。

案例7:被调查者E(女,62岁):现在就与老伴住一起,很自在,儿女们也只是逢年过节回家看看,他们都有自己的工作和家庭,不想给他们添麻烦,更没想过让他们养老。对于国家的养老政策,我们还是很感谢的。在一次性缴纳农村养老保险金的第二年,我就开始领取养老金了,虽然无法跟城里比,但基本的生活是有了保障。因此,我们最关心的国家政策就是养老方面的,主要是在家看新闻,偶尔也跟乡亲们闲聊了解。我们村有几个七十多岁的老头,他们没事就用收音机收听各种新闻,然后与村民们分享。

案例8:被调查者F(男,58岁):我虽然还不到六十岁,但在城里摆地摊时由于长期暴露在大风中,腿部不小心落下了严重的风湿疾病,劳动上受到一定限制。如今回到乡下,在家没有从事任何职业,生活花销主要是做生意时攒下的钱。每个月近600元的医药费,是一笔大的支出。不过,我对经济不担心,因为在我60岁后就可以领取养老保障金了,这对于我来说就是很大的经济支撑。子女们都有自己的事,他们一年也才回一两次家,不可能指望他们来养老。

大多数年纪大的农民工返乡后都没有与子女生活在一起,自我养老,尽可能不依靠子女是第一代农民工的主要想法;对如何度过晚年生活,多数人都有比较积极的想法。

三、研究结论

笔者通过对湖北省J市城市流动人口返乡后的社会适应和社会保障状况进行调查和个案访谈,得出以下结论:

第一,基本生活满足,但收入来源单一。马斯洛需求层次理论将人的需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。维持日常的基本生存需要是人们最原始、最基本的需要。据了解,J市的最低生活标准为1100元/月,即年最低工资标准为13200元。在调查中,我们发现近85%的被调查者的家庭人均总收入达到当地的最低生活标准,甚至还有部分人的收入远远高于这个标准,有14%左右的返乡农民工的年平均总收入低于该标准。在家庭消费中,超过90%的支出都用在了日常消费上,虽然最基本的生活需求得到了满足,但很难去追求更高层次的生活。回乡后近一半的人还是选择了自己的老本行——种田,这也是他们返乡后获得收入的主要途径。相对于非农业生产来说,种田所需技术含量较低,时间安排比较自由,在惠农政策的扶持下,可以取得比较可观的收益。

第二,生活状态总体良好,但返乡后的心理适应需要关注。养老不能光看物质,精神需求也格外重要。返乡农民工的心理适应是最能反映精神需求的因素。对于返乡后的日常生活状态,只有10%左右的被调查者觉得不太满意,其他都觉得满意。对于近两周的状况,消极心理明显超过积极心理,而这跟返乡后的社会适应有着很大的关联。尽管遇到不顺心的事可以找家人和朋友倾诉,邻里关系基本和谐,但返乡后有一半的人感到很孤单,只有极少数能适应和享受现在的生活。

第三,新型农村合作医疗发挥了积极功能,但并未完全普及。农村合作医疗制度是我国社会保障进程中的重要举措,让农民真正地享受到了社会保障带来的福利,受到了患病农民的认可。然而,调查发现,尽管大部分的被调查者都参加了新农合,并享受到了医疗报销优惠,但在生病后选择积极就医的依旧不到一半。生病之后“能拖就拖”的就医理念依旧左右着部分农民工对待生病就医的态度。认可新农合的大多是生病享受到报销优惠的人群,没有患病或者还没享受优惠的群体对新型农村合作医疗制度缺乏了解,因此,未来还需进一步加大宣传力度。

第四,自我养老逐渐成为主导,但养老保障存在风险。我国即将步入老龄化社会,养老日益成为人们讨论的重点话题。大多数被调查者回乡后与配偶独自生活在一起,他们选择靠自己养老,对国家政策的关注也集中体现在养老政策上。这与传统的养儿防老观念出现偏差。在对晚年生活的安排上,靠自己存钱养老的比例超过了靠子女养老,大部分人没有购买养老保险,储蓄式养老在回流劳动力中依旧存在。自我养老意愿与自我养老能力出现矛盾,这样的养老模式存在诸多风险,单纯靠个人养老非常脆弱,抗风险能力差,而家庭养老又给现有的大部分独生子女家庭带来了极大的不便,因此,很有必要探索多元形式的养老模式。

[1]2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/30/c_129027775.htm,2016-05-30.

[2]胡艳华.农村劳动力回流后的社会适应与社会保障现状研究[J].长江大学学报(社科版),2014(5).

责任编辑叶利荣E-mail:yelirong@126.com

StudyonSocialAdaptationandSocialSecurityaftertheReturnofUrbanMigrants——TakingJCityofHubeiProvinceasanExample

HuYanhuaZhaoQing

(SchoolofLaw,YangtzeUniversity,Jingzhou434023)

The social adaptation and social security status of urban floating population in J city of Hubei province were investigated,the result shows that after the return of urban migrants ,their basic life are satisfied,but source of income is single,however,their living condition is good in general,but the psychological adjustment after returning home needs attention.The new rural cooperative medical system has played an active role,but it has not been fully popularized.Self care has gradually become the dominant mode,but there exist risks in the old-age insurance system.There,we should pay attention to the psychological status of the first generation migrants return and increase the propaganda of rural old-age age security and medical security,develop multiple forms of pension mode and to improve the quality of life after returning home.

urban floating population;social adaptation;social security

C922

:A

:1673-1395 (2017)04-0078-05

2017-04-20

国家社科基金青年项目(14CSH021);教育部人文社科青年项目(12YJC840012);湖北省教育厅人文社会科学研究项目(16Q075);长江青年人才基金(2015cqr01);长江大学社会救助研究中心资助项目(2016jz01)

胡艳华(1979—),女,湖北枝江人,副教授,博士,主要从事社会人类学、农村社会学研究。