镇江地区长江南北两岸第四纪地层结构划分与沉积特征对比

2017-09-25苗巧银朱志国陈火根宗开红武健强潘明宝

苗巧银,朱志国,陈火根,宗开红,骆 丁,武健强,潘明宝

(1. 江苏省地质调查研究院 地裂缝地质灾害重点实验室,南京 210048; 2. 江苏润环环境科技有限公司, 南京 210009)

镇江地区长江南北两岸第四纪地层结构划分与沉积特征对比

苗巧银1,朱志国2,陈火根1,宗开红1,骆 丁1,武健强1,潘明宝1

(1. 江苏省地质调查研究院 地裂缝地质灾害重点实验室,南京 210048; 2. 江苏润环环境科技有限公司, 南京 210009)

镇江位于长江三角洲顶端,具有长江三角洲砂体和下蜀土2套沉积体系。通过介绍地貌分区、典型钻孔剖面及三条联孔剖面特征,探讨2套沉积体系的差异性和关联性。2套沉积体系沉积环境和成因不同,两者之间无必然联系。下蜀土沉积时代稍早于长江三角洲砂体的沉积时代;下蜀土物源为黄土,后期经气候和水流冲积改造而成;长江三角洲主体为河流自上游携带的物源沉积而成。下蜀土沉积厚度为中部和东部较厚,西部和南部较薄;长江三角洲砂体沉积厚度为西部薄,向东逐渐增厚,北岸厚,南岸薄。

长江三角洲平原;第四纪地层;典型钻孔剖面;连孔剖面;镇江地区

镇江城市规划区内低山丘陵与新长江三角洲平原共存,第四纪沉积物物源、岩性、厚度、沉积相等差异较大。1984年江苏区调队将镇江城市规划区第四纪地层划分为丘陵山区和平原区,丘陵山区岩石地层划分为全新统、更新世晚期下蜀组、中更新统,缺失下更新统,平原区划分为全新统、上更新统、中更新统和下更新统[1];邵家骥等[2]将丘陵山区第四系划分为全新统、更新世下蜀组和柏山组。吴标云等[3]将长江三角洲地区划分为全新世如东组,晚更新世滆湖组、昆山组,中更新世启东组,缺失早更新世地层。黄慧珍等[4]研究了长江水下三角洲第四纪地层与沉积环境演化,李从先等[5]对长江三角洲晚第四纪河口地层进行了总结。

近些年,对长江三角洲地区第四系沉积的研究多集中在苏北平原南黄海盆地及南京至镇江地区下蜀土,主要论述地层年代、气候变化、沉积特征、成因及海侵等[6-11]。镇江地区不仅具有较好长江三角洲沉积地层,且长江南岸具有典型的下蜀土沉积,目前尚未将长江砂体和下蜀土2套沉积体系进行对比分析。文章对镇江地区长江南北两岸第四纪2套地层进行结构划分和沉积特征研究,首次将2套沉积体系进行对比分析。

1 地貌区划

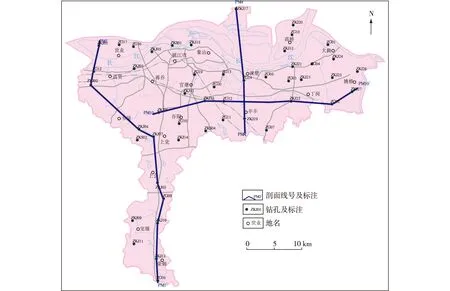

镇江市位于江苏省西南部,长江下游南岸,东西最大直线距离76.9 km,东南接常州市,西邻南京,北与扬州、泰州隔江相望。镇江地处宁镇山脉中部北面,属宁镇山脉东段向东延伸的一部分,整体地势西高东低、南高北低。北部和东部属长江三角洲顶端新长江三角洲平原,地势低平;中部十里长山为低山与丘陵;南部属岗地地貌,岗地普遍覆盖黄土,高差≤5 m;西部为低山丘陵,地势相对较高,山体走向NEE,并有NNW走向冲沟平行分布;镇江地区主要地貌形态为低山、丘陵、残丘、岗地、阶地和平原等,据地貌高程、形态、成因等,将镇江城市规划区的地貌划分为山丘区、岗地区及新长江三角洲冲积平原区(图1)。

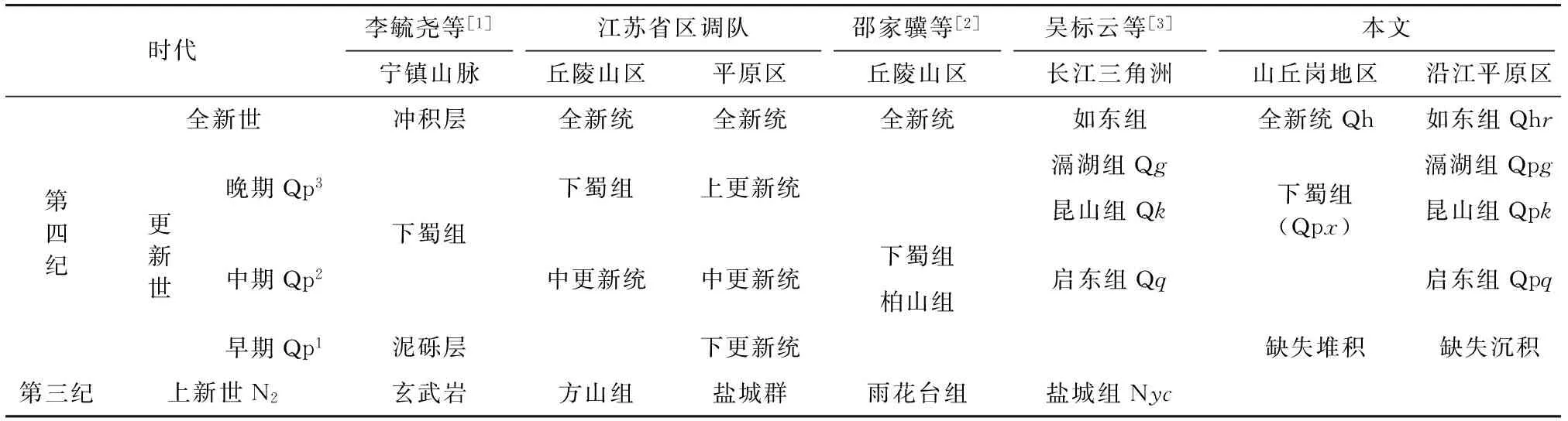

根据镇江城市规划区第四系沉积物分布、沉积环境、组成物及地貌特征,结合前人部分研究成果,重新对该区第四系地层进行划分(表1)。

图1 镇江地貌分区Fig. 1 Topographical division of the City of Zhenjiang

时代李毓尧等[1]江苏省区调队邵家骥等[2]吴标云等[3]本文宁镇山脉丘陵山区平原区丘陵山区长江三角洲山丘岗地区沿江平原区第四纪全新世冲积层全新统全新统全新统如东组全新统Qh如东组Qhr更新世晚期Qp3中期Qp2早期Qp1下蜀组泥砾层下蜀组上更新统中更新统中更新统下更新统下蜀组柏山组滆湖组Qg昆山组Qk启东组Qq下蜀组(Qpx)缺失堆积滆湖组Qpg昆山组Qpk启东组Qpq缺失沉积第三纪上新世N2玄武岩方山组盐城群雨花台组盐城组Nyc

2 典型剖面介绍

2.1 ZKJ12孔第四纪地层钻孔剖面

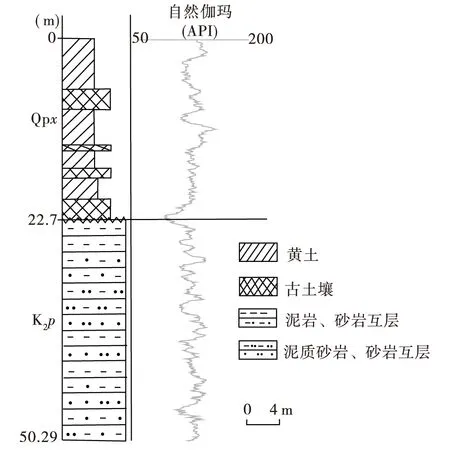

下蜀土形成时代的研究较多[1-2,12-15],南京与镇江地区下蜀土沉积年代为0.06~0.56 MaB.P.。将该孔下蜀土沉积时代初步定在中晚更新世,钻孔位于镇江规划区荣柄镇,孔深50.29 m,第四系(下蜀组)厚22.7 m,自上而下岩性特征如下(图2)。

第四系(Q)

中晚更新世下蜀组(Qpx)

厚22.7 m

(1)灰黄色含粉砂质、粘土,细小铁锰结核含量1~2%,核径一般<1 mm,个别达3~5 mm,顶部见少量褐色植物残留根系。

6.1 m

(2)棕红色亚粘土,偶见浅灰色斑点及团块,团块沿原生裂隙发育,岩心断面见黑色薄膜。

2.2 m

(3)棕黄色亚粘土,含褐黄色泥砾,大小为1~3 mm,个别达5 mm,可能为山前近源堆积,含红色铁质团块,次圆状,大小为5~8 mm。

4.3 m

(4)褐黄色─棕红色亚粘土,含较多铁锰质结核,含量5%,核径多为4~6 mm,磨圆度好,底部富集铁锰结核,见较多泥砾。

1.3 m

(5)棕黄色亚粘土,含铁锰质结核,核径5~7 mm,大者达1 cm以上,其中15.1 m处富集铁锰结核,含量20%,含少量钙质结核。

2.7 m

(6)棕红色亚粘土。

0.9 m

(7)棕黄色亚粘土,见黑色铁锰薄膜和铁锰结核,白色钙质结核和褐色铁质团块。

2.0 m

(8)棕黄色亚粘土,见黑色铁锰质结核,黄褐色泥粒及灰白色钙质结核,核径约5 mm。

0.4 m

(9)棕红色亚粘土,灰色条带沿裂隙发育,断面有黑色铁锰薄膜,20.9 m处富集铁锰结核,核径约3~5 mm。

1.4 m

(10)棕红色亚粘土,青灰色条带沿裂隙发育。

1.4 m

~~~~~~~~不整合~~~~~~~~

晚白垩世浦口组(K2p)

厚27.59 m

(11)砖红色泥岩夹泥砾岩,下部为紫红色砂岩与泥岩互层、紫红色泥质砂岩。

27.59 m

该剖面下蜀组沉积物厚22.7 m,以1层古土壤夹1层黄土为特征,含少量泥砾及在黄土层中的铁锰结核具有二次搬运特征,其成因以冲坡积为主,构成镇江城市规划区南部岗地地貌。

图2 ZKJ12孔第四系综合柱状剖面图Fig. 2 Integrated column showing the Quaternary stratigraphy revealed by ZKJ 12-hole drilling

2.2 ZKJ27孔第四纪地层钻孔剖面

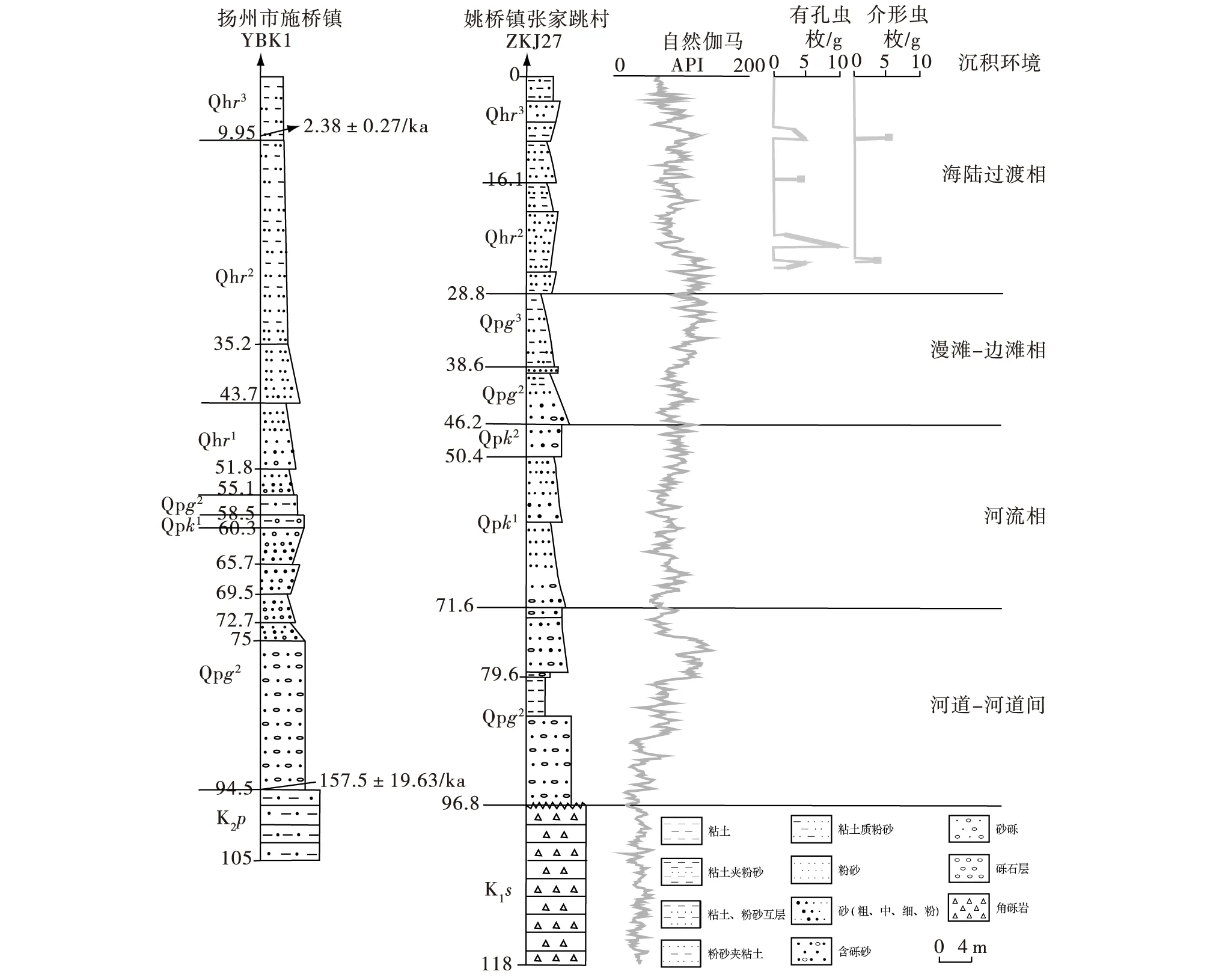

与江苏省地震局、南京大学合作,在扬州市施桥镇运河大桥东侧施工钻孔YBK1,其第四系最下部砂砾层所测定的年代为15.7万年,而浅表层测年为1~2千年。钻孔YBK1位于长江三角洲顶端,与ZKJ27孔同属长江三角洲流域,其沉积时代大致相当,沉积环境相似,所以ZKJ27孔第四纪最下部沉积年龄为更新世中晚期,自上向下岩性特征如下(图3)。

第四系(Q)

总厚96.4 m

全新世如东组(Qhr)

厚28.8 m

全新世如东组上段(Qhr3)

厚16.1 m

(1)土黄色粉砂质粘土(人工素填土)。

2.5 m

(2)土黄色亚粘土-粉砂质粘土,偶见细小的螺壳化石及碎屑,一般<1 mm,保存相对完整,系河漫滩(高漫滩)堆积的产物。

0.8 m

(3)青灰色粉砂,可见细小的贝壳和螺壳碎屑,个体较小,贝壳大多呈碎屑产出,螺壳个体保存相对完整。

2.7 m

(4)灰黄、青灰色粘土与粉砂互层,水平层理发育,单层厚1~2 mm。

2.5 m

(5)上部为灰黄色粘土夹粉砂,下部为黄灰色粉砂夹粘土,水平层理,见透镜体。

4.3 m

(6)青灰色粉砂,偶见泥砾,可能是近岸冲刷残留堆积。

1.3 m

(7)土黄色粘土夹粉砂,水平层理发育。

2.0 m

--------------平行不整合--------------

全新世如东组中段(Qhr2)

厚12.7 m

(8)青灰色、灰色亚砂土-粉砂,见云母碎片,下部见少量灰黑色植物残体组成炭化层。

7.9 m

(9)上部为灰黄、青灰色粘土与粉砂互层,下部为青灰色粉砂,水平层理发育,千层饼构造。

4.0 m

(10)灰黄夹青灰色粘土夹粉砂团块,粘土以薄层状或透镜体产出。

0.8 m

--------------平行不整合--------------

图3 ZKJ27孔与YBK1孔第四系综合柱状剖面图Fig. 3 Geological columns of Quaternary stratigraphy revealed by holes ZKJ27 and YBK1

更新世(Qp)

更新世晚期滆湖组(Qpg)

厚17.4 m

更新世晚期滆湖组上段(Qpg3)

厚9.8 m

(11)灰绿、暗灰色粘土。

2.2 m

(12)土黄、锈黄色粉砂质粘土,个别呈透镜状,具快速堆积特征。

7.6 m

--------------平行不整合--------------

更新世晚期滆湖组中段(Qpg2)

厚7.6 m

(13)灰黄色粉砂,无层理,富水性较好。

0.6 m

(14)灰黄色粘土夹粉砂,水平层理,见少量小型交错层理及透镜层。

1.8 m

(15)灰黄色粉砂,含少量白色螺壳碎屑或云母片,水平层理发育或色序层理。

3.0 m

(16)灰黄色中细砂,少量岩屑及白色细小的螺壳碎屑。

0.8 m

(17)棕黄夹灰黄色含砾中粗砂。

1.4 m

--------------平行不整合--------------

更新世早期昆山组(Qpk)

厚25.3 m

更新世早期昆山组上段(Qpk2)

厚4.2 m

(18)灰黄色中细砂,含少量螺壳碎屑,偶见石英质细砾,砾径2~4 mm,次圆状。

4.2 m

--------------平行不整合--------------

更新世早期昆山组下段(Qpk1)

厚21.2 m

(19)上部暗灰色粉细砂,下部灰色中细砂,粉砂中见细小螺壳碎屑。

10.1 m

(20)灰色粉砂,无层理。

6.6 m

(21)灰、灰黄色含砾中细砂,含少量细小的螺壳碎屑。

4.5 m

--------------平行不整合--------------

中更新世启东组(Qpq)

厚24.8 m

中更新世启东组上段(Qpq2)

(22)上部灰黄色中粗砂,下部黄灰色砾质中粗砂,与下伏地层呈冲刷面接触。

厚7.5 m

(23)灰、暗灰色含砾粘土。

0.4 m

--------------平行不整合--------------

中更新世启东组下段(Qpq1)

厚17.3 m

(24)暗灰色粘土。

5.3 m

(25)灰黄色砂砾层,次圆—次棱角状,无分选,砾径1~11 cm不等。

12 m

~~~~~~~~不整合~~~~~~~~

早白垩世上党组(K1s)

杂色角砾岩(断层角砾岩)。

21.2 m

ZKJ27孔位于镇江姚桥镇南,孔深118 m,第四系厚84.8 m。如东组为粉砂、粘土、粘土与粉砂互层,滆湖组自上而下为粘土、粉砂、中细砂、中粗砂,昆山组为中细砂、含砾中细砂等,启东组自下而上为粘土、含砾粘土和中粗砂。该孔岩性自下而上整体变细,说明水体逐渐加深,沉积逐渐稳定。

3 第四纪地层结构划分

3.1 平原区岩相沉积特征及划分

沿江两岸平原区第四系处于地壳下降及河谷下切的沉积环境,沉积物以河流相为主,物源来源于长江中上游,根据沉积区所处长江位置划分长江北岸和长江东部、世业洲、长江南岸3个片区。

长江北岸(沿江平原北部ZKJ17孔)和长江东部(沿江平原东部ZKJ27孔)第四纪地层沉积厚度较大,平均约100 m,但ZKJ17孔整体岩性较粗,全新世和晚更新世滆湖组以灰黄、灰黑色中细砂为主,夹少量粘土与粉砂,昆山期以灰褐色、黄褐色含细砾中-粗砂为主,启东期几乎全为砂砾,所以该套粗颗粒物质多为河床和边滩相沉积,推测为迁移的长江古河道流经该孔及附近范围。与沿江北面钻孔对比,沿江东部钻孔ZKJ27孔沉积岩性相对较细,全新世和晚更新世滆湖组以灰黄色、青灰色粉砂和粘土为主,进入昆山期至启东期主要为中细砂、中粗砂,夹粉细砂以及含砾砂,推测下部为边滩相沉积,上部逐渐变为漫滩相,此位置河流流速减缓,具备三角洲岩相特点,为长江三角洲冲积平原细粒物质有利的沉积区。

世业洲(ZKJ01孔)第四纪地层沉积厚70 m,主要为棕黄色粘土质粉砂—含粉砂粘土夹粉砂,灰褐色粘土与青灰色粉砂互层。整体沉积厚度稍薄于长江北岸和东部沿江区域,粒度亦变细。由于长江自西向东流,所以镇江范围内为上游区,且所处位置为江心洲,沉积厚度稍薄于东部,岩性粗细相间。

相对以上两个分区,长江南岸地层沉积厚度稍薄,岩性较细,ZKJ15孔为灰褐色粘土夹粉砂、粉砂质粘土,含粉砂粘土,粉砂、粘土与粉砂互层等。ZKJ21孔缺失全新世地层,仅见更新世地层,岩性为黄褐色、灰绿色亚粘土-浅灰绿色含粘土粉砂夹粉砂、粉砂质粘土,底部见下蜀组老黄土。整个第四系松散层沉积厚度41 m,所以长江以南沿江冲积平原地层厚度薄,为漫滩相沉积。根据地层沉积时代,推断长江由北至南迁移至现今位置为中更新世。

通过以上钻孔第四系剖面对比(图2、图3)可知,镇江城市规划区新长江三角洲平原为一套粉砂、粘土,粘土与粉砂互层,粉细砂,中粗砂,砂砾层组合,整个沿江区域岩性沉积特征相似。地貌和地势差异导致沿江南岸和北岸及江心洲稍有不同。南岸因部分地区存在低山丘陵,地层沉积厚度相对较薄,沉积体系包含:①为山麓冲坡积下蜀组+全新世高漫滩的粉砂质粘土体系;②长江河流边滩相沉积物。东部沿江区域、江北区域以及江心洲沉积相差不大,第四系沉积厚度相对较厚。

3.2 山丘区下蜀组沉积特征及划分

下蜀组由灰黄、棕黄、黄褐等以“黄色”为基本色调的亚粘土组成,又称“下蜀黄土”。剖面上该黄土层中常夹数层红棕、棕褐色亚粘土。下蜀组广泛分布于长江南岸及低山丘陵外围二级阶地上,局部见于高100 m以上的山顶。岩石地层划分以剖面出现的红棕色亚粘土为标志层进行划分与对比。该红棕色亚粘土常具古壤化特征,是黄土堆积过程中的沉积间断,故又称埋藏土。区内下蜀组以荣炳砖瓦厂及近30个下蜀组钻孔剖面为代表。

荣炳砖瓦厂下蜀组由3层埋藏土、4层黄土状土组成,总厚>6.0 m。钻孔最厚的下蜀组剖面位于谷阳镇东北部,厚度达百余米,东部地区厚30~60 m,西部地区一般厚<30 m。综上,该区下蜀组至少由5层埋藏土和5层黄土状土组成,代表了黄土堆积的5个沉积旋回,其中沿江地区下蜀组属下部3个沉积旋回。不同地区的下蜀组沉积结构不同,沿江地区二级阶地上的下蜀组通常发育钙质淀积层,黄土柱状节理发育,具大孔构造,颗粒分布均匀,无层理。其它地区下蜀组一般不发育钙质淀积层,黄土柱状节理不发育,具棱柱状构造,层中常见层理,说明两者沉积环境具有较大区别。

4 两套沉积体系对比

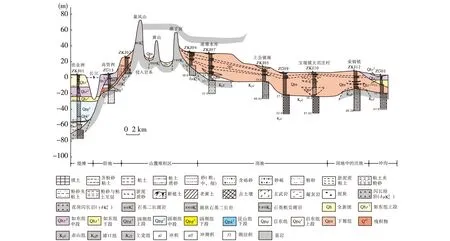

研究区钻孔及3条第四系联孔剖面分布见图4。镇江西部由北向南(世业洲—高姿—上党—上会—宝堰—荣炳镇)第四系特征如图5所示,可知,世业州为一套漫滩相灰色粉细砂、粉砂、粘土质粉砂、粉砂质粘土、粘土、粉砂与粘土相互层等沉积特征,底部是河床及边滩相砂砾层,第四系沉积厚度70 m,第四系发育较全。长江江边钻孔(高姿镇西部)第四系沉积厚度约20 m,仅见全新世中部和更新世滆湖组,底部为具风化壳特征的含铁锰的钙质粘土,向南至ZKJ02孔为更新世中晚期的下蜀土,沉积厚度约15 m,该孔靠近基岩出露的山麓区。自ZKJ02孔至上党镇为山麓丘陵区,可见冲沟,冲沟上部为约几米的全新世沉积,下部为下蜀组沉积的老黄土。凌塘水库西北部第四系为下蜀土,厚度十几米不等,为高岗地。经上会镇至宝堰镇至荣炳镇由北向南第四系是一套中晚更新世下蜀土沉积,厚度为19~23 m,为岗地沉积,仅在岗地之间的冲沟处或坡积处见具河流冲积特征的灰黄和黄灰色粉质粘土和粘土质粉砂,为下蜀土二次改造而成。整条剖面由北向南第四系岩相变化特征明显,沉积厚度主要受古地貌影响较大,北部厚,中部山丘薄,向南逐渐减薄。该条剖面的沉积相变化为漫滩相—丘陵—岗地、夹冲沟区。

图4 钻孔及剖面分布图Fig. 4 Map showing the distribution of drilling positions and cross sections

图5 世业洲—高资—上党—上会—宝堰—荣柄镇第四系联孔剖面图(PM1)Fig. 5 Integrated hole profile (PM1) showing the Quaternary strategraphy from Shiyezhou to Gaozi, Shangdang, Shanghui, Baoyan and Rongbing County

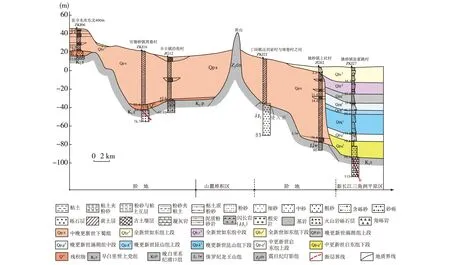

图6 上党镇上甸村—丁岗镇—姚桥镇张家跳第四系联孔剖面图(PM4)Fig. 6 Integrated hole profile (PM4) showing the Quaternary strategraphy from Shangdian village at Shangdang town to Dinggang County and to Yaoqiao County

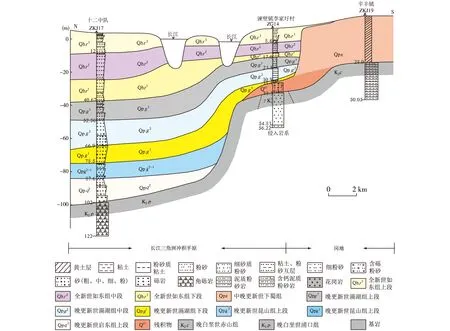

图7 江北共青团农场—辛丰镇宴家村第四系联孔剖面图(PM10)Fig. 7 Integrated hole profle (PM10) showing the Quaternary strategarphy in Gongqingtuan farmland and Xinfeng County in Jiangbei

由东西向钻孔第四系联孔剖面(图6)可知,老黄土由西向东沉积厚度逐渐增大,西部老黄土沉积厚度由十几至二十几米,向东逐渐变厚,至新区以南已变厚至64 m。第四系沉积厚度由西向东逐渐增厚,揭露了第四纪下蜀组老黄土沉积厚度变化趋势和古地貌特征。由南北向钻孔第四系联孔剖面(图7)可知,长江北岸第四系砂体沉积厚度约100 m,长江南岸第四系砂体沉积厚度约30 m,向南由砂体渐变为下蜀组老黄土,说明长江沿岸冲积平原由北向南逐渐向岗地渐变,具有三角洲砂体北厚南薄的特征。

以上钻孔第四系联孔剖面直观地展示了镇江第四系岩性特征、沉积厚度、古地貌和地势差异等。镇江地区整体地势为西高东低,沉积厚度西部薄,向东逐渐增厚,沿江部分为长江三角洲沉积,其余均为陆相冲积和淋滤形成的老黄土沉积。老黄土沉积厚度由中部向东部较厚,西部和南部较薄。

5 结 论

典型钻孔剖面和连孔剖面可直观展示镇江第四系岩性特征、沉积厚度、古地貌变化特征以及地层地下空间纵向和横向展布规律。镇江地区由长江三角洲砂体和下蜀土2套沉积体系组成。下蜀土沉积时代稍早于长江三角洲砂体,物源为黄土,后期经气候和水流冲积改造形成粘土、含粉砂粘土。长江三角洲主体为河流自上游携带的物源,岩性组合为砂砾、粗砂、中细砂、粘土、粉砂质粘土。镇江整体地势为西高东低,下蜀土沉积厚度中部向东较厚,西部和南部较薄,长江三角洲砂体沉积厚度为西部薄,向东逐渐增厚,北岸厚,南岸薄。

[1] 江苏省地质矿产局. 宁镇山脉地质志 [M].南京:江苏省科学技术出版社,1989.

[2] 邵家骥,周曙,黄姜侬.下蜀组的孢粉组合及形成环境、时代探讨[J].地质学刊, 1987(4);20-26.

[3] 吴标云,李从先. 长江三角洲第四纪地质研究[M].北京:海洋出版社,1987.

[4] 黄慧珍, 唐宝根, 杨文达,等. 长江三角洲沉积地质学[M].北京:地质出版社,1996: 30-48.

[5] 李从先, 汪品先. 长江晚第四纪河口地层学研究[M].北京:科学出版社,1998:154-155.

[6] 赵宝成.长江三角洲前缘晚第四纪层序特征及冰后期海平面波动沉积响应[J].上海国土资源,2013,34(2):50-63.

[7] 陶倩倩,刘保华,李西双,等. 晚更新世南黄海西部陆架的古长江三角洲[J].海洋地质与第四纪地质,2009,29(2):15-24.

[8] 邓兵,李从先,张经,等.长江三角洲古土壤发育与晚更新世末海平面变化的耦合关系[J]. 第四纪研究,2004,24(2):222-230.

[9] 黎兵,魏子新,李 晓,等. 长江三角洲第四纪沉积记录与古环境响应[J]. 第四纪研究,2011,31(2):316-328.

[10] 师育新,张卫国,戴雪荣,等. 镇江下蜀土中的黏土矿物及其古环境意义[J]. 海洋地质与第四纪地质,2005,24(4):99-105.

[11] 黄姜侬,方家骅,邵家骥,等. 南京下蜀黄土沉积时代的研究[J]. 地质论评,2012,34(3): 240-247

[12] 黎兴国,何娟华,李德生,等. ESR在下蜀黄土测年中的尝试[J]. 南京师大学报(自然科学版),1993,16(3):86-91.

[13] 武春林,朱诚,鹿化煜,等.南京地区下蜀黄土磁性地层年代与古环境变化[J]. Journal of Stratigraphy, 2006,30(2): 116-123.

[14] 吴标云.南京下蜀黄土沉积特征研究[J]. 海洋地质与第四纪地质,1985,5(2):113-123.

[15] 赖忠平,周杰,夏应菲,等.南京下蜀黄土红外释光测年[J].自然科学进展,2001,11(2):203-207.

ClassificationofQuaternarystratigraphicstructuresandcomparisonofsedimentarycharacteristicsonbothsidesoftheYangtzeRiverintheZhenjiangarea

MIAO Qiao-yin1, ZHU Zhi-guo2, CHEN Huo-gen1, ZONG kai-hong1, LUO Ding1, WU Jian-qiang1, PAN Ming-bao1

(1.KeyLaboratoryofGeologicalHazards,GeologicalSurveyofJiangsuProvince,Nanjing210048,China; 2.JiangsuEnvironmentalScienceandTechnologyCo.,Ltd.,Nanjing210009,China)

Zhenjiang, located in the upper tip of the Yangtze River delta, consists of two sets of sedimentary systems: Yangtze River sand body and Xiashu loess. This study presents the landscape division, typical drilling profiles and three integrated hole profiles so as to discuss sedimentary differences and correlation of two sedimentary systems. The results show that the two sets of sedimentary systems are different in sedimentary environment and mechanism, suggesting that the both have no necessary relation. The Xiashu loess deposited early than the Yangtze delta sand body, and was later reformed by climate and current alluviation. The main body of Yangtze River delta deposited with provenance from the Upper Reaches of Yangtze River. The sedimentary thickness of the Xiashu loess increases from center to east and thin in the south and west. The Yangtze River sand body is thin in the west and east. Therefore, the Yangtze River sand body is characterized by thick north bank and thin south bank.

Yangtze River delta plain; Quaternary strata; typical drilling sections; integrated hole profile; Zhenjiang area

P588.2

:A

:2096-1871(2017)03-175-09

10.16788/j.hddz.32-1865/P.2017.03.003

2016-08-09

:2016-11-08责任编辑:谭桂丽

中国地质调查局“长江三角洲三维深部地质调查(典型区—镇江城市地质调查)(编号:1212011220252)”项目资助。

苗巧银,1980年生,女,工程师,主要从事基础地质研究。