代际差异视域下的农村劳动力转移影响动因研究

——基于微观数据的实证分析

2017-09-22何微微胡小平

何微微,胡小平

(西南财经大学中国西部经济研究中心,四川 成都 611130)

代际差异视域下的农村劳动力转移影响动因研究

——基于微观数据的实证分析

何微微,胡小平

(西南财经大学中国西部经济研究中心,四川 成都 611130)

本文利用重庆市1210份样本调查数据,通过二元Logistic回归分析重点计量收入预期、职业预期、情感预期及城市融入预期等因素对农村劳动力城乡转移意愿的代际影响。研究结果发现,除收入预期外,非收入预期中的职业预期、情感预期和城市融入预期对农村劳动力转移意愿的影响均存在代际差异。利用均方差法对各影响因素进行权重测度发现,老一代农村劳动力最关注的是经济收入,其次是情感预期,职业预期位列最后;新生代农村劳动力最关注的因素依次为情感预期、收入预期、城市融入预期和职业预期。

劳动力转移;非收入预期因素;转移动因;代际差异

一、问题的提出

劳动力转移是各国经济发展过程中的共有现象,也是提高全社会生产率、推动城市化和工业化及农业产业化的重要前提[1]。随着国家经济政策的推动及经济社会的快速发展,大量农村富余劳动力向城市转移,演变为我国产业工人的重要组成部分。在农村劳动力总量不断扩张的同时,农村劳动力群体内部出现了明显的代际分化。新老两代农村劳动力在成长背景、资源禀赋、价值理念、生活方式及行为逻辑等方面高度异质[2],这些差异在一定程度上影响着他们的城乡转移意愿。研究不同代际农村劳动力转移的影响动因,对理解我国农村劳动力转移的内在规律和未来发展趋势具有重要意义。

国内学者对农村劳动力转移动因的研究始于改革开放初期。在早期研究中,学者们主要从经济、制度和社会文化等方面对农村劳动力城乡转移动因进行分析,将农村劳动力视为在生长经历、教育背景和技能状况等方面高度同质的统一群体。近年来,农村流动群体内部日趋显著的分化现象引起学术界普遍关注。新老两代农村劳动力在社会阅历、职业期望、行为方式、价值理念及社会认同等方面的显著差异导致他们的转移动因明显不同[3]。第一代农村劳动力向外转移主要基于生存理性[4],希望获得稳定的工资收入,对收入预期的关注超过企业发展前景、自身晋升机遇及自我实现等因素[5][6]。较之于父辈,新生代农村流动人口的转移动因主要趋于自我导向的享受型和发展型[7],对职业期望、发展机遇、子女教育和城市融入等非经济因素的追求更强烈[8][9]。既有研究为把握农村劳动力转移动因的代际差异提供了可资借鉴的信息,本文基于收入预期和非收入预期两个维度挖掘转移个体的多元利益诉求,实证分析农村劳动力转移意愿影响动因的代际差异,以期阐释农村劳动力转移的代际演化规律。

二、理论分析框架与研究假说

(一)收入预期与农村劳动力转移意愿

依据托达罗模型,劳动力转移的主要动机是追求城乡预期收入差距,预期收入差距越大,对农村劳动力的拉力效应越明显。从代际差异角度看,老一代农村流动者多是已婚者,承担着家庭经济责任,转移的主要动因是追求家庭预期收入最大化。相对而言,新生代农村劳动力受家庭羁绊相对较小,更多地将进城务工视为改变生活状态、追求城市生活的途径,外出动机兼具经济型和生活型。借鉴托达罗的劳动力转移理论,本文选取“预期城乡收入差距”变量对收入预期进行考量,并提出以下的假设:H1:收入预期是促使农村劳动力向城市转移的重要动因,对农村劳动力转移意愿的影响不存在代际差异;H1a:收入预期变量与老一代农村劳动力的转移意愿正相关;H1b:收入预期变量与新生代农村劳动力的转移意愿正相关。

(二)职业预期与农村劳动力转移意愿

农村劳动力最现实的发展诉求源于职业发展,职业预期无疑是吸引其向城市转移的重要动力。从择业观来看,老一代农村劳动力文化程度不高、职业期望低、工作耐受力较强,职业追求低且不重视职业规划,注重生存取向和家庭取向,对就业环境和职业发展前景的关注明显弱于薪酬待遇。新生代农村劳动力则相反,他们的文化程度和职业期望较高,工作耐受力差,具有一定的职业规划,择业时更注重发展取向,重视工作环境、技能获取及职业发展前景等因素[10]。在未来归宿期望方面,两代农村流动人口存在一些差异。老一代农村劳动力的最终归宿是返乡,且返乡后基本不会从事传统农业,返乡创业成为一种新常态,故在做转移决策时会理性考虑未来创业的可能,希望通过外出锻炼积累必要的人力资本、物质资本和社会资本。相比于父辈,新生代农村劳动力受创业环境、融资渠道、人力资本及社会资本等因素的制约,创业意愿并不强烈,未来归宿更倾向于留城定居,希望在稳定就业的基础上实现职业晋升。借鉴已有的研究成果,本文选取“技能获取意愿”“职业发展前景”和“未来创业意愿”三个变量对职业预期进行考察,并提出如下的假设:H2:职业预期是促使农村劳动力向城市转移的重要动因,对农村劳动力转移意愿的影响存在代际差异;H2a:“技能获取意愿”变量、“未来创业意愿”变量与老一代农村劳动力的转移意愿正相关,“职业发展前景”变量对老一代农村劳动力的转移意愿没有影响;H2b:“技能获取意愿”变量、“职业发展前景”变量与新生代农村劳动力的转移意愿正相关,“未来创业意愿”变量对新生代农村劳动力的转移意愿没有影响。

(三)情感预期与农村劳动力转移意愿

农村转移者既是经济人,也是感情人,因此情感预期是影响农村劳动力转移意愿的重要因素。在作转移决策时,两代农村劳动力的情感诉求存在明显差异。老一代农村劳动力基于自身阅历和切身体验,渴望子女接受优质的教育资源,以关注子女教育为中心的家庭推力不断增大,甚至不惜承受高昂的转移成本到县城甚至大都市就业和定居。以未婚青年为主的新生代农村劳动力最迫切的情感诉求是择偶,他们渴望通过外出务工积累财富、提高择偶竞争力及未来婚姻的质量。此外,积极的社会交往有利于迅速适应社会环境,深化社会资本,拓宽社会融合路径。与老一代农村劳动力社会交际呈“内卷化”的态势相比,新生代农村劳动力的交际观念更趋主动、开放和多元,社会交往对农村劳动力转移意愿的影响由此可能存在代际差异。借鉴既有成果,本文基于婚恋情感、朋友情感和亲子情感三个维度对情感预期进行考察,选取“择偶意愿”“交际意愿”和“子女教育意愿”三个变量对情感预期进行测度,并提出如下的假设:H3:情感预期是促使农村劳动力向城市转移的重要动因,对农村劳动力转移意愿的影响存在代际差异;H3a:“子女教育意愿”变量与老一代农村劳动力的转移意愿正相关,“择偶意愿”变量和“交际意愿”变量对老一代农村劳动力的转移意愿没有影响;H3b:“择偶意愿”变量、“交际意愿”变量与新生代农村劳动力的转移意愿正相关,“子女教育意愿”变量对新生代农村劳动力的转移意愿没有影响。

(四)城市融入预期与农村劳动力转移意愿

从城市融入的主观认知角度看,农村劳动力关于自我身份、城市归属和发展规划的认知在逻辑上构成一个连续的分层次的过程[11]。新生代流动人口因心态和文化习俗更接近于市民,对现代城市文明和城市生活高度认同,身份认同接近于城市人[12][13],城市融入意愿迫切而强烈。相比之下,老一代农村劳动力归属期望倾向于返乡,进而直接影响其身份认同和未来归属预期。借鉴既有成果,本文选取“自我身份认同”“城市归属认知”和“留城养老意愿”三个变量考察城市融入预期,并提出如下的假设:H4:城市融入预期是促使农村劳动力向城市转移的重要动因,对农村劳动力转移意愿的影响存在代际差异;H4a:老一代农村劳动力的“自我身份认同”更倾向于“农民”,“城市归属认知”变量和“留城养老意愿”变量对老一代农村劳动力的转移意愿没有影响;H4b:新生代农村劳动力的“自我身份认同”更倾向于“城市人”,“城市归属认知”变量和“留城养老意愿”变量与新生代农村劳动力的转移意愿显著正相关。

三、数据来源、样本选择与研究方法

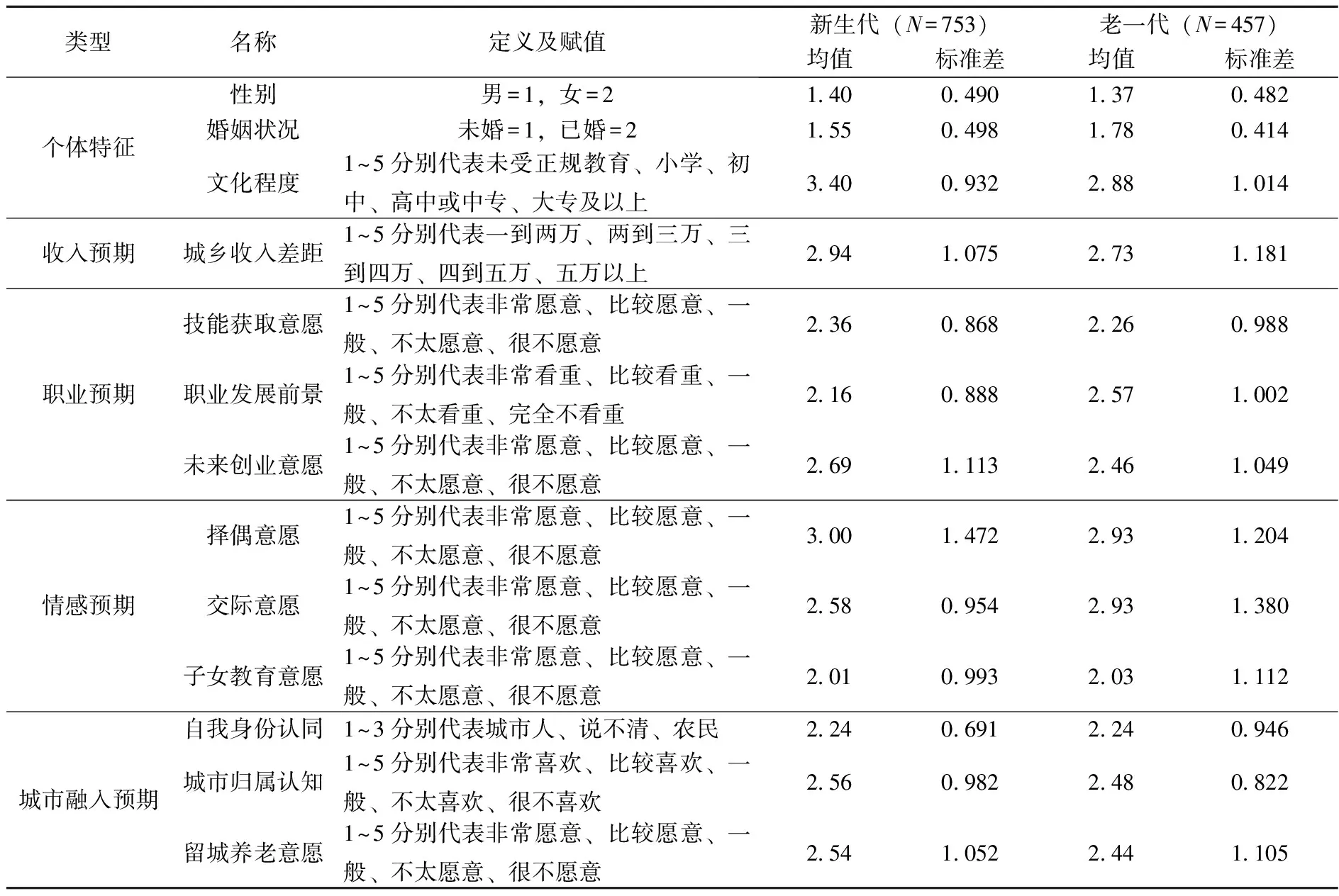

本文数据来源于2016年在重庆市主城区的农村劳动力转移调查。此次调查采用典型个案访谈与问卷调查相结合的方式,主要内容覆盖个人和家庭基本概况、就业现状、进城原因及未来愿景等方面。调查问卷共发放1500份,收回问卷1282份,剔除缺失值样本和无效问卷后,获得有效问卷1210份。参照王春光的划分标准[14],以1980年为划分新老两代农村劳动力的分界线。在调查中,新生代和老一代农村劳动力的样本数量分别为753人和457人,分别占样本总数的62.23%和37.77%。选取变量的含义、赋值及描述性统计见表1所示。

表1 变量的含义及描述性统计

本文对农村劳动力转移意愿的衡量来自于问卷中的问题“您未来愿意留在城市还是返回农村?”。依据前文分析,本文从收入预期、职业预期、情感预期及城市融入预期四方面分析对农村劳动力城乡转移的影响及代际差异。为契合农村劳动力转移现实,我们将个体特征变量纳入劳动力转移意愿体系进行考察。因农村劳动力转移与否是典型的二分类问题,本文采用二元Logistic回归模型对农村劳动力转移意愿的影响因素进行分析。

四、实证检验结果及分析

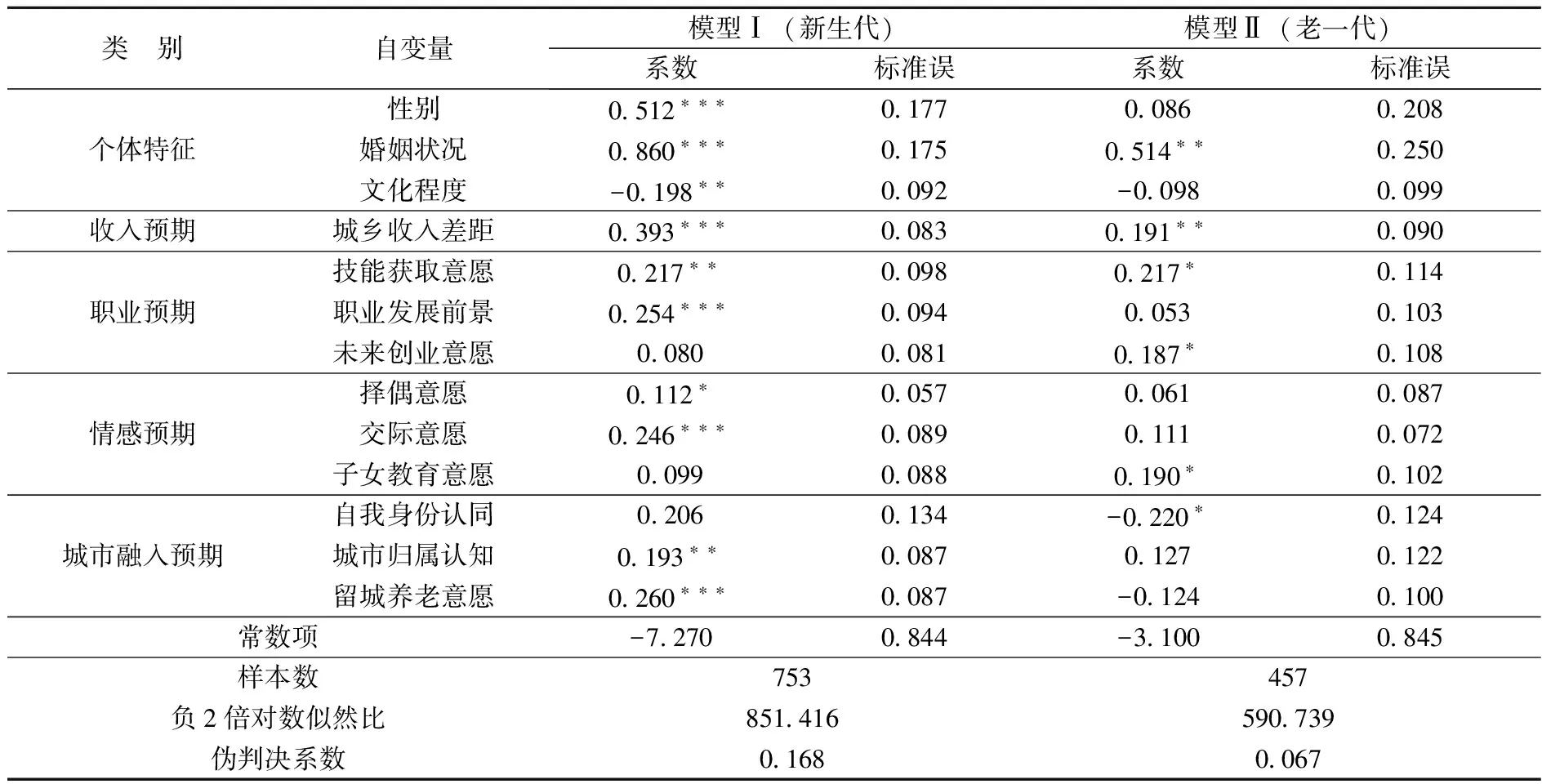

本文运用SPSS17.0软件对模型进行回归。回归前先对模型可能存在的多重共线性问题进行检验,结果显示模型各变量的方差膨胀因子(VIF)均小于2,说明各变量之间不存在严重的多重共线性问题,所得估计结果详见表2所示。

表2 农村劳动力的城乡转移意愿影响因素的Logistic模型回归结果

注:*** 、** 和* 分别代表在1%、5%和10%的统计水平上显著,变量的参考项设置为最后一个。

(一)个人特征对农村劳动力转移意愿的影响

性别变量在模型Ⅰ中通过了1%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,说明男性新生代农村劳动力向城市转移的意愿更强,老一代的转移意愿不受性别影响。婚姻状况变量在模型Ⅰ、Ⅱ中分别通过了1%、5%统计水平的显著性检验且系数为正,表明农村劳动力中未婚者向城市转移的意愿更强。文化程度变量在模型Ⅰ中通过了5%统计水平的显著性检验且系数为负,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,表明文化程度越低的新生代农村劳动力越倾向于转移,老一代的转移意愿则不受文化程度影响。

(二)收入预期对农村劳动力转移意愿的影响

收入预期变量在模型Ⅰ、Ⅱ中分别通过了1%、5%统计水平的显著性检验且系数为正,符合前文假设,说明收入预期是影响两代农村劳动力转移意愿的共同动因,城乡预期收入差距越大,农村劳动力向城市转移的概率越大。这一结果与托达罗模型吻合,也符合我国的劳动力转移现实,已被国内许多学者证实[15][16]。

(三)职业预期对农村劳动力转移意愿的影响

职业预期对农村劳动力转移意愿的影响存在代际差异。技能获取意愿变量在模型Ⅰ、Ⅱ中分别通过了5%、10%统计水平的显著性检验且系数为正,与前文假设一致,说明技能获取意愿是影响两代农村劳动力转移意愿的共同因素,技能获取意愿越强烈,农村劳动力向城市转移的概率越大。职业发展前景变量在模型Ⅰ中通过了1%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,也符合前文假设,说明未来职业发展对新生代农村劳动力转移决策的影响更大,自身禀赋缺乏优势的老一代农村劳动力在作出转移决策时对职业发展前景的预估较弱。未来创业变量在模型Ⅱ中通过了10%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅰ中没有通过显著性检验,这与前文假设一致,说明未来创业意愿越强的老一代农村劳动力越倾向于转移到城市。新生代的城乡转移意愿不受未来创业意愿影响,这可能与两代农村劳动力所处的生命周期阶段及未来归宿期望有关。

(四)情感预期对农村劳动力转移意愿的影响

情感预期对农村劳动力转移意愿的影响存在代际差异。择偶意愿变量在模型Ⅰ中通过了10%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,符合前文假设,说明择偶意愿越强的新生代农村劳动力向城市转移的概率越高,老一代的转移意愿不受择偶意愿的影响,可能与这一群体普遍已婚有关。交际意愿变量在模型Ⅰ中通过了1%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,与前文假设一致,说明交际意愿越强的新生代农村劳动力向城市转移的概率越高。该变量对老一代的城乡转移意愿没有影响,可能是老一代农村劳动力倾向于维持以地缘和亲缘为纽带的社会关系,而非主动开拓新的交际圈,故社会交际预期尚不足以影响老一代农村劳动力的城乡转移意愿。子女教育意愿变量在模型Ⅱ中通过了10%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅰ中没有通过显著性检验,符合本文假设,表明子女教育是吸引老一代农村劳动力转移的重要动因,对新生代的城乡转移意愿的影响相对较弱,这可能与两代农村劳动力的年龄阶段和婚姻状况有关。

(五)城市融入预期对农村劳动力转移意愿的影响

城市融入预期对农村劳动力转移意愿的影响存在代际差异。自我身份认同变量在模型Ⅱ中通过了10%统计水平的显著性检验且系数为负,在模型Ⅰ中没有通过显著性检验,与前文假设稍有不同,这可能与两代农村劳动力的生活阅历及未来归宿期望有关。城市归属认知变量在模型Ⅰ中通过了5%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,符合前文假设,说明城市归属认知越强的新生代农村劳动力向城市转移的概率越大,老一代的转移意愿不受城市归属认知影响,这可能与两代农村劳动力的生活阅历和情感归属有关。留城养老意愿变量在模型Ⅰ中通过了1%统计水平的显著性检验且系数为正,在模型Ⅱ中没有通过显著性检验,与预期方向一致,说明留城养老意愿是影响新生代农村劳动力转移的因素,对老一代的转移意愿没有影响。与前述的两个变量联合起来理解,老一代农村劳动力的身份定位是“农民”,对城市归属的认知明显弱于对农村的情感认知,故情感倾向更多地偏向于未来返乡,而新生代农村劳动力在自我身份界定上虽有模糊倾向,但依旧渴望彻底融入城市,在城市安居乐业。

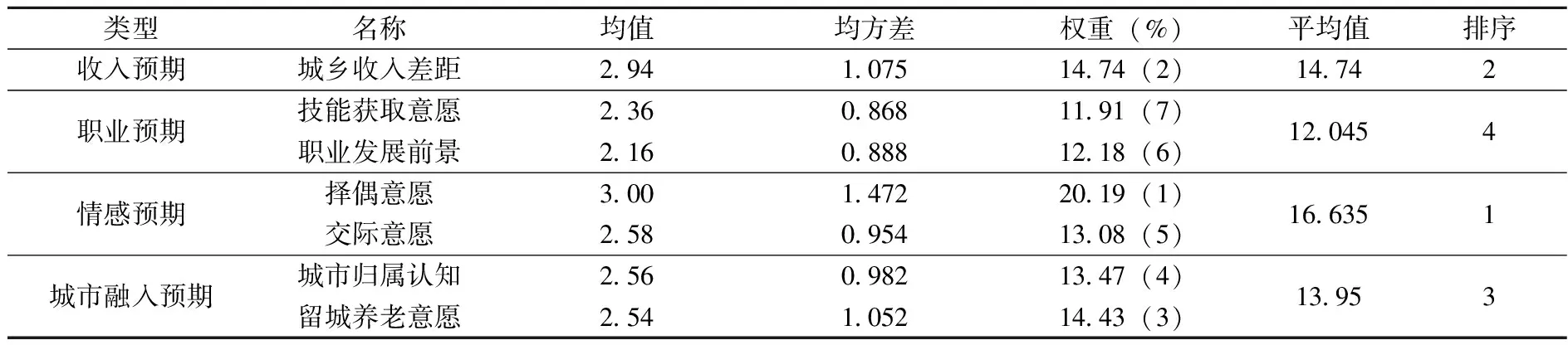

五、不同代际农村劳动力转移影响动因的排序

收入预期和非收入预期都体现农村劳动力的内生需求,但各因素对农村劳动力转移意愿的影响程度尚不清楚,因而有必要对影响两代农村劳动力城乡转移意愿的各因素进行程度估测。在多指标的综合评价中,指标权重的确定至关重要,本文采用均方差法对影响农村劳动力转移意愿的各因素进行赋权排序(仅对显著变量排序,不考虑个人特征变量)(结果如表3、4所示)。

表3 新生代农村劳动力转移动因的权重分布

表4 老一代农村劳动力转移动因的权重分布

对新生代农村劳动力而言,情感预期是影响其转移意愿的首要因素,收入预期位居第二,城市融入预期和职业预期分列第三、四。老一代农村劳动力的利益诉求较简单,最关注的是经济收入,其次是情感预期,职业预期排在最后。从各类型变量包含的二级指标来看,新生代农村劳动力在做转移决策时最看重的因素依次为择偶、收入、留城养老、城市归属、交际、职业发展和技能获取,老一代最看重的因素依次为收入、子女教育、未来创业和技能获取。这表明收入预期已不是推动农村劳动力转移的唯一动因,非收入预期因素对农村劳动力转移意愿的影响程度占据重要位置。

六、结论与启示

本文利用重庆市的微观数据,采用二元Logistic模型,考察收入预期、职业预期、情感预期及城市融入预期等因素对农村劳动力转移意愿的影响,并运用均方差法对两代农村劳动力转移各影响因素进行赋权和排序。研究结果表明,除收入预期外,职业预期、情感预期和城市融入预期对两代农村劳动力转移意愿的影响均存在代际差异;进一步分析发现影响新生代农村劳动力转移意愿的因素按重要程度排序依次为情感预期、收入预期、城市融入预期和职业预期,老一代最关注的是经济收入,其次是情感预期,职业预期位居最后。

根据上述研究结论,本文的政策启示如下:第一,推进城乡发展一体化,缩小城乡收入差距;第二,深化以户籍制度为核心的综合制度改革,打破农村劳动力转移壁垒;第三,加强农村基础文化教育,提升农村流动人口的整体素质。

[1] 吴敬琏. 农村剩余劳动力转移与“三农”问题[J]. 宏观经济研究, 2002, (6): 6-9.

[2] 符平, 唐有财. 倒“U”型轨迹与新生代农民工的社会流动——新生代农民工的流动史研究[J]. 浙江社会科学, 2009, (12): 41-47.

[3] 何瑞鑫, 傅慧芳. 新生代农民工的价值观变迁[J]. 中国青年研究, 2006, (3): 9-12.

[4] 文军. 从生存理性到社会理性选择: 当代中国农民外出就业动因的社会学分析[J]. 社会学研究, 2001, (6): 19-85.

[5] 姚植夫, 张译文. 新生代农民工工作满意度影响因素分析——基于西北四省的调查数据[J]. 中国农村经济, 2012, (8): 46-55.

[6] 王超恩, 符平. 农民工的职业流动及其影响因素——基于职业分层与代际差异视角的考察[J]. 人口与经济, 2013, (5): 89-97.

[7] 朱妍, 李煜. “双重脱嵌”: 农民工代际分化的政治经济学分析[J]. 社会科学, 2013, (11): 66-75.

[8] 刘洪银,文魁.中国农村劳动力非农就业机制的经济学分析[J]. 首都经济贸易大学学报, 2010, (1): 21-28.

[9] 夏凌翔. 农民工职业心理与行为的现状分析与政策建议[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2011, (1): 46-51.

[10] 马继迁, 张宏如. 就业质量的代际差异——基于江苏、浙江、广东的农民工调查数据[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2014, (6): 200-204.

[11] 李义波, 朱考金. 农民工融合度主观认知状况: 身份认同、城市归属与发展规划——以江苏省1085名农民工为例[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2010, (1): 96-101.

[12] 刘传江, 程建林. 第二代农民工市民化: 现状分析与进程测度[J]. 人口研究, 2008, (5): 48-57.

[13] 王培安. 让流动人口尽快融入城市社会[J]. 求是, 2013, (7):52-53.

[14] 王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J]. 社会学研究, 2001, (3): 63-76.

[15] 蔡昉, 都阳. 迁移的双重动因及其政策含义——检验相对贫困假说[J]. 中国人口科学, 2002, (4): 1-7.

[16] 范晓非, 王千, 高铁梅. 预期城乡收入差距及其对我国农村劳动力转移的影响[J]. 数量经济技术经济研究, 2013, (7): 20-35.

(责任编辑:化木)

AStudyontheInfluencingFactorsofRuralLaborTransferfromthe

PerspectiveofIntra-generational:AnEmpiricalAnalysisBasedonMicro-data

HE Weiwei, HU Xiaoping

(Western China Economics Research Center,Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

The paper takes Chongqing as a case study to analyze the influencing factors of rural labor transfer with binary logistics analysis method. The results are as follows: Income expectation, career expectation, emotional expectation and city integration expectation are the main elements influencing the labor transfer decision, with the latter three having significant generational differences effect on labor transfer decision. By the method of weight law of variance, this paper explores the level of influence of various factors on transference intention of rural labor. The results show that the influence degree of each factor also has significant generational differences. Emotional expectation is the most important factor for the new generation of rural labor force, followed by income expectation, city integration expectation and career expectation. Income expectation is the most important factor for the older generation of rural labor force, followed by emotional expectation and career expectation.

Labor Transfer; Non-income Expectation Factor; Driving Factor of Transfer; Intra-generational Diversity

2017-01-23

四川省哲学社会科学研究“十二五”年度项目(SC15E092);中央高校基本科研业务费资助项目(JBK1507K10)

何微微(1984-),女,河北张家口人,西南财经大学中国西部经济研究中心博士生;胡小平(1950-),男,重庆市人,西南财经大学中国西部经济研究中心研究员。

F304.6

:A

:1004-4892(2017)09-0003-07