“哈密人民万岁”

2017-09-19殷晓章

文 殷晓章

“哈密人民万岁”

文 殷晓章

1987年7月27日,新疆达坂城、吐鲁番附近爆发了罕见的山洪,兰新铁路部分路段被毁,9趟列车的1.2万名旅客滞留新疆哈密火车站5天5夜。当时哈密市区仅有10万人口,哈密火车站是一个仅能容纳300名旅客的二等过路小站。面对突然拥来的大量滞留旅客,6万哈密军民为滞留旅客奔忙,无偿赠送食物多达2万公斤,没有让一名旅客挨饿和中暑,没有发生一起刑事治安案件,当年滞留旅客贴出了“哈密人民万岁”、“哈密精神万岁”的标语。全国多家媒体进行报道后,“哈密精神”就此传扬开来。

“哈密精神万岁”标语

上万旅客滞留哈密5天5夜

1987年7月下旬,新疆吐鲁番地区连降暴雨。7月27日下午5时,50年来罕见的特大洪水冲毁了兰新铁路达坂城至吐鲁番段的几处铁路路基和大桥,兰新铁路被迫停运。

兰新线停运后,铁道部和新疆自治区政府责令乌鲁木齐铁路局限期修通铁路,恢复运营。尽管铁路职工和部队夜以继日全力抢险,但因冲毁路线太长,很难在短时间内恢复通车,列车中断停运120小时58分钟。

7月27日下午6时30分,哈密铁路分局局长接到中断行车的命令。从次日凌晨开始,9趟列车陆续到达哈密火车站,1.2万名滞留旅客潮水般涌向哈密火车站。

地处东天山南麓的哈密,是新疆的东大门和古丝绸之路上的重镇,这里也是中原文化、新疆西域文化和西方文化的交汇处。那时下辖哈密市、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县的哈密地区和新疆生产建设兵团哈管局共有30多万人,哈密市只有10万人口,当时的哈密火车站仅是一个能容纳300人候车的二等过路小站。当时哈密市区各类旅社、宾馆总计床位不足2000个,滞留的上万名旅客中有近千人途中患有各种疾病,40%的旅客没携带食物,焦躁涌动的人群让烈日下的哈密几近沸腾。

7月27日下午下班时,哈密火车站客运室主任冷晓明就听说因吐鲁番特大洪灾导致线路中断,但列车是否停运,还没得到确切消息。7月28日一大早,她走进火车站愣住了。一股道和二股道的两列客车被旅客围住。一夜功夫,小小的火车站已经成了人的海洋,旅客们把候车室、站台挤了个水泄不通。

哈密火车站站长王天兰神情严肃地告诉冷晓明,现已有1000多名旅客滞留哈密站。最近几天,还可能有更多旅客陆续到达哈密。这个29岁的客运主任,尽管工作了11个年头,但遇到这样严峻的情况还是头一回。冷晓明定了定神,思忖着应对之策。随后,她把客运人员分成三组,一组登车,一组上站台,一组到候车室服务。

这时,站台上已人满为患,叫喊声、牢骚声、孩子的哭声与旅客们焦虑、忧愁、烦躁的情绪交织在一起,犹如翻滚的浪潮,向火车站客运人员扑来。客运人员不停地解释:“你们的心情我们理解,现在分局和地委领导正在开会紧急研究,一定帮助大家解决困难,请大家先到站台外面休息……”

让冷晓明担心的是,满载旅客的列车还在继续到达。29日,滞留旅客已近万人。当时,哈密白天室外的气温高达达40℃,面对酷暑高温、严重缺水和食宿等诸多困难,怎么办?

此时,在哈密火车站临时成立的前线指挥部里,正在召开有商业、粮食、民政、卫生、公安、公交等部门领导参加的紧急会议,就涉及旅客的诸多问题做了详细部署。于是,哈密铁路分局20多个站段、13个机关支部组成了数十个送水分队,食堂、食品厂连夜赶制各种熟食,全力为滞留旅客服务。“地区妇联职工服务点”“老妈妈服务队”“党员服务队”“青年服务队”“红领巾服务队”等服务队奔向火车站。

哈密全城成了候车室

7月28日一大早,哈密机务段家委会主任曲立华找副主任冯秀英、齐艳茹商量为旅客解决吃饭、喝水等问题,动员家属为滞留旅客送水送饭。

曲立华说:“旅客滞留哈密,他们当中有妇女、儿童,有兵团支边的姐妹,有守卫边疆的战士和探亲的妻子,他们都是和我们一起建设新疆、保卫新疆的同胞姐妹,我们不能让她们在家门口挨饿,作为铁路家属,我们有责任和义务为大家做点事。”

一呼百应,两个多小时后,一支服务大军涌进哈密车站,茶水、绿豆稀饭、馍馍等,全都免费送到了旅客手中。张大娘把热乎乎的羊肉包子送到一个七八岁的小姑娘手中,看着她忽闪的大眼睛,忍不住又从竹筐里多拿了两个递给她:“孩子,快吃吧。”

“奶奶,给你钱。”小孩子从口袋里掏出5毛钱递给张大娘。“小姑娘,奶奶不要钱,饿了快吃吧,下午奶奶再给你送包子吃。”

5天5夜里,整座哈密城变成了上万名滞留旅客的候车室。哈密地区领导不间断地巡查,及时解决每一个问题;医护人员到处巡视,救助每一个病人;民警和治安人员昼夜巡逻,精心保卫每一位旅客的安全;六七十岁的老大爷、老大娘和放暑假的中小学生从家里拎来水壶到车站;个体户关门停业,在站前广场盘炉架灶,为旅客免费供应饭菜……

哈密各族群众免费为滞留旅客提供食物

哈密各行各业都出动了:装着由各粮店赶制出来的各种熟食的板车、毛驴车赶往火车站;在通往哈密火车站的路上,络绎不绝的各族干部群众,或肩扛,或人抬,或车拉,将脆甜的西瓜、茶水、绿豆汤、冰棍和汽水等各种饮料,将馕、馒头、拉条子等饭食,送到滞留旅客面前。

当夜,为安排滞留旅客住宿,国营、集体和个人旅店千方百计增设床位,机关、学校、单位腾出了办公室、教室和会议室;有的旅客则被群众拉回了家……

驻地部队也派出服务组、医疗队到车站为旅客送去衣物、食品,为其看病送药;部队官兵腾出房子供旅客住宿,有的连队甚至在外搭帐篷露营,把房子让给旅客;部队官兵还会同公安武警,在车站、市区街道执勤巡逻,维护社会治安,保证旅客和居民生命财产安全。

哈密是闻名遐迩的哈密瓜的原产地。一位维吾尔族老大爷,赶着一辆装满哈密瓜的毛驴车来到火车站。他见火车站人山人海,心想这下可卖个好价钱。然而,当他知道这些旅客滞留哈密处在困境时,他亲手切开哈密瓜送给旅客。许多旅客激动地说:“哈密瓜甜,哈密人民的心更甜!”

据统计,5天5夜,哈密10万城区人口为旅客奔忙的有6万人次,无偿赠送的食物多达2万公斤。仅哈密铁路分局居委会的家属就送了1000多桶稀饭和面条,7000多个馒头和包子,免费送的甜瓜、西瓜和各类饮料,更是不计其数。另外,为解决一些旅客的困难,各族群众还捐献出6500多元钱。5天5夜,没有一个旅客挨饿,没有一个人中暑,没有一个人典卖物品,没有一起刑事治安案件。

千张照片见证动人场景

在这场爱心大救助中,哈密涌现出了许多感人至深的故事。

7月28日,哈密分局津味饭馆老板王秋爱去哈密火车站附近提货得知,车站前黑压压的旅客是因为洪水导致的滞留。她二话没说掉头返回饭店,告诉店里的伙计:“现在什么活都不要干了,收拾一下和我去火车站,给滞留旅客免费做饭去。”

王秋爱一行7人在火车站广场东北角搭起灶台,拿出准备提货的货款采购芹菜、白菜、西红柿、肉类等食材,在骄阳下洗菜做饭。并竖起一块写着“个体户王秋爱,为老弱妇女儿童免费提供饭菜”的牌子。

一位南京旅客不相信,跑去问她:“你是生意人,这不是做赔本买卖吗?”王秋爱笑着说:“在我最困难的时候,是国家救济了我。这会儿,群众有困难,我能忍心赚你们的钱吗?”

整整5天,王秋爱共花费1800元购买食材,为滞留旅客免费提供饭菜。后来,哈密有关部门还编排了《寻找王秋爱》电视小品。

2004年之前,王秋爱每年都会在7月的一天去哈密火车站,给乘客免费送熬好的绿豆汤,纪念和延续“哈密精神”。

在时任哈密火车站客运室主任冷晓明的记忆里,那几天,哈密火车站经常上演感人的情景。7月28日傍晚,一位老大娘领着5岁的儿童,提着一桶稀饭来到车站。冷晓明一眼认出,这是售票室主任吴畏的妈妈。她激动地喊着:“吴畏,你妈来送饭了。你妈妈太好了!”随后,又有一位老太太挎了一大筐馒头来到车站,把一个个热腾腾的馒头递到旅客手中。大家一再追问,老人家只说是从乌鲁木齐来哈密串亲戚的,连个姓名都不肯留就走了。

一天早晨,一个七八岁的“红领巾”在人群中晃动。突然,她停在一个解放军战士面前,望着战士胸前的军功章出神:“叔叔,你打过仗吗?” 解放军战士说:“我是从老山前线回来探亲的。”这位“红领巾”赶忙摘下背在身上的小水壶,举到战土面前:“叔叔,您喝水……”

一位女旅客带着孩子,钱已花光,满面愁容。火车站服务员赵丽华和姐妹们解囊相助,买了食物和用品送到这位妇女手中。客运计划员殷平欣见一位老大爷和孙女病了,硬是把他们拽到自己家中,腾出床铺给老人睡。

7月30日,哈密地区义务为滞留旅客服务的活动进入了高潮。从送绿豆稀饭到送面条、包子、饺子、米饭、馒头、花卷等,全部免费。从铁路到地方,从部队到兵团,从单位到个人,哈密人全力帮助滞留旅客。

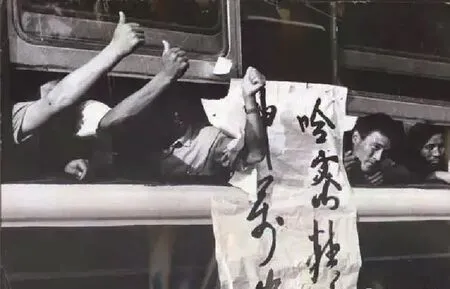

时为《哈密日报》摄影记者的朱正华,在采访的几天几夜里,和滞留旅客一起吃住。他拍摄的近千张珍贵照片,记录了哈密各界为滞留旅客慷慨解囊、送衣送水送饭的感人画面,见证了滞留旅客打出“哈密人民万岁”“哈密精神万岁”牌子的动人场景。后来,他拍摄的数十张新闻图片在《人民日报》《新华社》《人民画报》《新疆日报》等媒体刊发。

5天5夜,整个哈密市区内形成了“一方有难,八方支援;万人有难,全城支援”的爱心大潮,谱写了一曲响彻云霄的瓜乡之歌。万名滞留旅客在困难中感受到人间真情和友爱,体会到社会主义大家庭的温暖,留下了比哈密瓜更甜的记忆。

旅客写的标语

孕育“哈密精神”的瓜乡小城

“这几天我们几人被现实深深感动了,人与人之间还有比金钱更珍贵的,这就是情义,这就是感情。”同是滞留旅客的宋晓路、肖三溯、余毅、黎敏和吴文中五位大学生,感受特别深刻。

就在铁路开通他们启程离开哈密的前一天晚上,几人夜不能寐,反复酝酿着用什么表达自己的心情。当这封感谢信写好后,他们觉得还不满意,于是大笔一挥,“哈密人民万岁”几个大字展现在眼前。临走时,这几个大学生准备在哈密火车站附近张贴时,四周的旅客让几位大学生署上了“全体滞留旅客”几个字。

哈密人的大爱,感动了成千上万的旅客,他们留下了200多封感谢信。许多旅客在信中说,哈密人民热情为旅客服务的行动,给他们上了一堂生动的教育课,使大家又一次深深感受到社会主义大家庭的温暖。

滞留旅客中也不乏外国人。被困的意大利等外国客人面对此情此景,也深深被感动了。他们认为,在资本主义国家根本不可能有这样的事。

1987年8月1日傍晚,兰新铁路终于恢复通车,和瓜乡哈密群众共同生活了5天5夜的万余名旅客,陆续登上列车奔向全国各地。车厢外面贴满了写有“哈密精神万岁”“哈密人民万岁”等内容的红色标语,车上车下,挥泪告别。如今,哈密火车站站台内有“哈密人民万岁”“哈密精神万岁”的刻碑。从那以后,以“团结协作,无私奉献”为内涵的哈密精神,在东天山脚下的瓜乡薪火相传,生生不息。