改进皮肤消毒方法在小儿外周静脉留置针中的应用

2017-09-18张莉华吴欢刘晓苏邓燕喻蓉艳

张莉华,吴欢,刘晓苏,邓燕,喻蓉艳

(南昌大学第二附属医院,江西南昌330006)

改进皮肤消毒方法在小儿外周静脉留置针中的应用

张莉华,吴欢,刘晓苏,邓燕,喻蓉艳

(南昌大学第二附属医院,江西南昌330006)

目的探讨小儿外周静脉留置针穿刺更为安全有效的皮肤消毒方法。方法将400例需进行外周静脉留置针的患儿按就诊序号随机分为实验组和对照组,每组200例,对照组按传统消毒方法,实验组按改进后的消毒方法进行皮肤消毒,比较两组感染性静脉炎发生率、静脉导管留置情况及留置时间长短、家属满意度情况。结果实验组感染性静脉炎发生率低于对照组,导管留置情况及留置时间优于对照组,家属满意度高于对照组,且差异均有统计学意义(P<0.05)。结论改进后的皮肤消毒方法优于传统皮肤消毒方法,可进行临床推广应用。

小儿;静脉留置针;皮肤消毒

外周静脉留置针具有不易损伤血管、便于按时给药、减少反复穿刺给患儿带来的痛苦、减轻护士工作量、提高工作效率和护理质量等优点,目前已广泛运用于临床[1]。但静脉留置针作为血管内异物与外界相通,对人体同样增加感染机会,导致穿刺部位出现感染现象,发生感染性静脉炎症状,影响留置针的使用效果。有研究表明,穿刺部位的皮肤消毒效果直接影响到感染性静脉炎的发生[2],因此对静脉穿刺部位的皮肤消毒尤为重要。为了探索更为安全有效的皮肤消毒方法,本科对皮肤消毒方法进行改进,并与常规皮肤消毒方法进行临床效果观察对比,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料选取2015年5月~2016年5月入住本科,白天需进行长期静脉输液且使用外周静脉留置针的患儿400例,患儿年龄1~10岁,平均5.8岁,男222例,女178例,斜视160例,先天性上睑下垂80例,眼外伤100例,先天性白内障60例。按就诊序号进行随机分组,分为实验组和对照组,每组200例,两组患儿病情、年龄、药物过敏史、局部皮肤状况等比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 材料留置针采用美国BD公司生产的24G飞玛TM外周静脉留置针进行外周静脉穿刺置管术,贴膜采用英国施乐辉有限公司生产的伤口愈合快示格胶贴(商品名:安舒妥)6 cm×7 cm,消毒液为0.5%络合碘和75%酒精(均为江西汇康公司生产)。

1.3 方法为保证操作过程的一致性,两组均由经过培训的责任护士严格遵循护理技术操作规程进行静脉留置针穿刺。对照组采用传统皮肤消毒方法,穿刺前0.5%络合碘擦拭皮肤2次,由内向外呈螺旋形涂擦,面积8 cm×8 cm;实验组先用0.5%络合碘穿刺前擦拭皮肤2次,由内向外呈螺旋形涂擦,面积8 cm×8 cm,进针前用0.5%络合碘消毒护士持针的手的拇指和食指1次,保持针翼的消毒状态,穿刺后用75%酒精消毒皮肤和针柄1次,由内向外呈螺旋形涂擦,面积8 cm×8 cm,待干,再贴膜。两组责任护士均按照静脉留置针的护理常规进行护理,建立巡视卡,观察局部感染性静脉炎的发生率,一旦发现停止输液并做好记录,同时记录留置针留置情况及留置时间以及问卷调查满意度。

1.4 评价指标

1.4.1 感染性静脉炎的判断以美国静脉输液护理学会(INS)制定的《输液治疗护理实践标准》(2000)版的分级标准为标准,静脉炎共分4级,1级:输液部位发红伴有或不伴有疼痛;2级:输液部位疼痛伴有发红或水肿;3级:输液部位疼痛伴有发红和水肿,条索样物形成,可触摸到条索状的静脉;4级:输液部位疼痛伴有发红和水肿,条索样物形成,可触及的静脉条索状物长度>1英寸,有脓液流出。在本次研究的观察对象中,凡症状达到1级标准者均计入感染性静脉炎发生范围[3]。

1.4.2 外周静脉导管留置情况及留置时间每天责任护士评估留置针情况(敷料有无卷边、松脱、留置针是否脱出);留置时间是指穿刺成功并固定好后至导管拔除的时间。

1.4.3 家属满意度满意度调查问卷表为医院统一设计的表单,共10个条目,每个条目10分,总分100分,由家属出院当天填写,当场回收,90分以上为满意。

1.5 统计学方法采用SPSS18.0统计学软件对数据资料进行统计分析,计数资料以百分数和例数表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

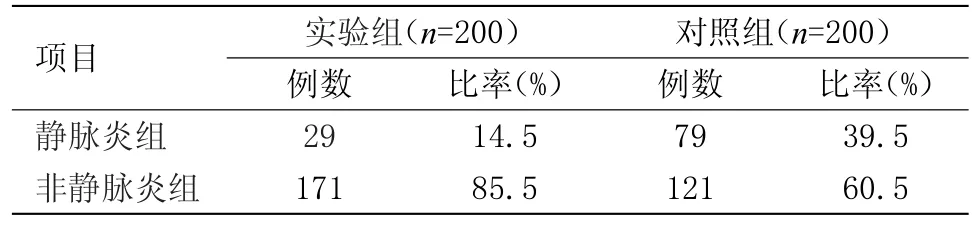

2.1 两组患儿发生感染性静脉炎情况比较400例患儿共发生感染性静脉炎108例。实验组29例,其中20例表现为1级静脉炎,8例表现为2级静脉炎,1例表现为3级静脉炎;对照组79例,其中36例表现为1级静脉炎,27例表现为2级静脉炎,16例表现为3级静脉炎。两组患儿发生感染性静脉炎情况及感染性静脉炎发病程度比较差异均有统计学意义(χ2=31.710,P<0.05)。见表1、表2。

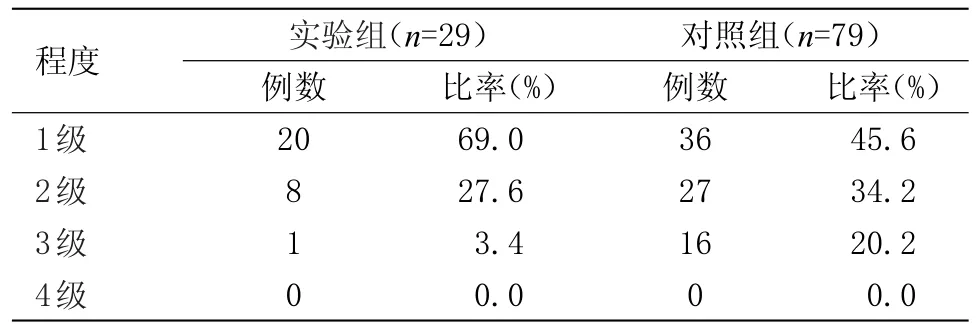

2.2 两组患儿静脉导管留置情况及留置时间比较实验组留置期间出现敷料卷边的发生率为10.0%,对照组留置期间出现敷料卷边的发生率为32.5%;实验组敷料松脱发生率为7.5%,对照组敷料松脱发生率为26.5%;实验组留置针脱出发生率为2.5%,对照组留置针脱出发生率为10.0%;实验组留置时间平均为(3.32±0.58)d,对照组留置时间平均为(2.85±0.62)d,两组患儿敷料卷边、松脱、留置针脱出、留置时间比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组患儿发生感染性静脉炎的情况比较(n)

表2 两组患儿感染性静脉炎发病程度比较(n)

表3 两组患儿静脉导管留置情况及留置时间比较

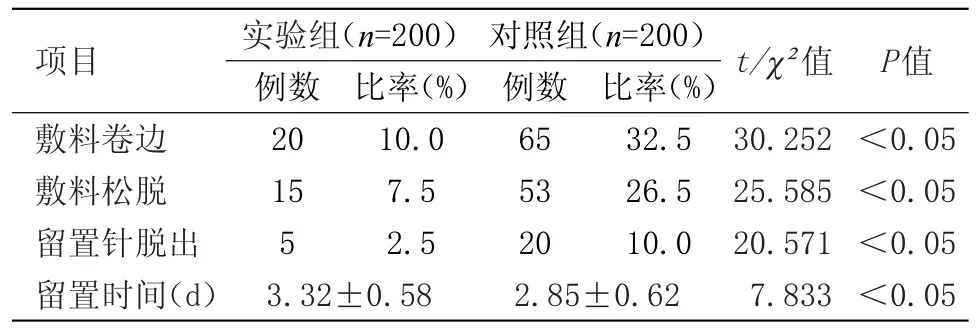

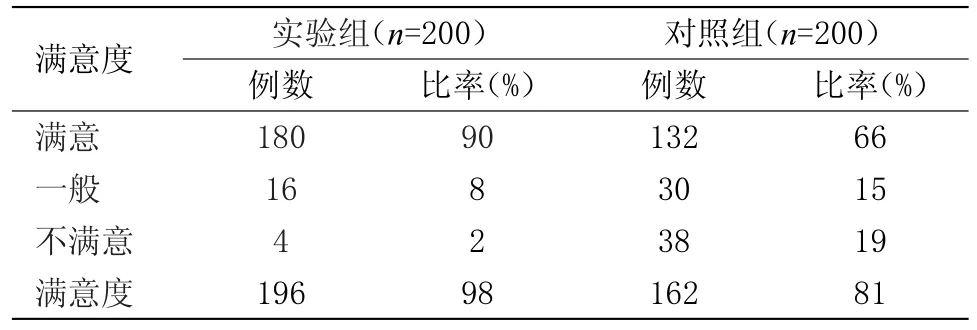

2.3 两组患儿家属满意度情况比较实验组患儿家属满意度98%,对照组患儿家属满意度81%,两组差异有统计学意义(χ2=30.753,P<0.05)。见表4。

表4 两组患儿家属满意度情况比较(n)

3 讨论

3.1 穿刺部位皮肤消毒的重要性感染性静脉炎是静脉留置针留置期间最主要的并发症,其发生和多种因素有关,穿刺部位皮肤的消毒效果是导致感染性静脉炎发生的最主要因素。穿刺后消毒液不可直接接触针孔,以免消毒液通过皮肤与血管间的窦道侵入血管引发化学性静脉炎;有效的皮肤消毒能最大限度地减少或消除穿刺部位皮肤上的暂驻菌和常驻菌,甚至达到无菌状态[4],若皮肤消毒不彻底,在输液时如因穿刺破坏了皮肤的屏障作用,病原菌经针孔侵入到皮下组织及血管内,可引发局部甚至全身感染。因此静脉穿刺部位的皮肤消毒尤为重要。

3.2 传统皮肤消毒方法的不足络合碘是碘和表面活性剂通过络合的方式形成的络合物,是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物[5],其性能稳定,对皮肤、黏膜刺激作用小,且具有广谱杀菌作用,在医疗上被广泛用作皮肤、黏膜的杀菌消毒剂。临床上常规皮肤消毒方法是单一使用络合碘进行皮肤消毒。穿刺前使用0.5%络合碘擦拭皮肤2次,由内向外呈螺旋形涂擦,面积8 cm×8 cm,待干后再穿刺,穿刺成功后贴膜。此消毒方法的不足是:容易导致留置针贴膜发生卷边或空泡现象。由于皮肤的附属器官皮脂腺为泡状腺,胞质内充满脂滴,脂滴经导管排入毛囊上部或直接排到皮肤表面,其形成的皮脂具有润滑皮肤的作用,能提高皮肤表面的光滑度,降低皮肤表面的摩擦力[6]。而络合碘的脱脂作用相对较弱,易在皮肤表面形成1层薄膜[7],形成的此薄膜更增加了皮肤的光滑性,导致贴膜与皮肤的粘附力下降,使贴膜难以粘贴牢固,容易出现敷料松脱现象,导致留置针脱出;穿刺置管时操作人员的手会不可避免的触及粘贴膜覆盖范围内的针柄和部分皮肤,破坏了消毒效果;此外,由于患儿年龄小,不易配合,穿刺时易哭闹出汗致皮肤潮湿,增加了感染机会,而且贴膜不易粘牢固,易发生针管脱位,如消毒后再行送管,可造成消毒液通过皮肤与血管间的窦道侵入血管引发化学性静脉[8]。

本研究发现,采用改进后的皮肤消毒方法后,感染性静脉炎发生明显减少,留置时间增加,差异有统计学意义(P<0.05)。同时实验组留置期间出现敷料卷边、松脱、留置针脱出的发生率均低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。因此实验组患儿家属满意度明显高于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

3.3 改进后的皮肤消毒方法的优点75%酒精作为最经典的皮肤消毒剂,近年来逐渐得到重新认识[9]。针对常规皮肤消毒方法存在的缺陷,我们进行了穿刺部位皮肤消毒方法的改进,采用0.5%络合碘和75%酒精联合消毒。穿刺前皮肤用0.5%络合碘消毒,进针前消毒护士持针的拇指和食指,穿刺后用75%酒精消毒皮肤和针炳。75%酒精脱水、脱脂性强,乙醇分子通过破坏皮肤表面细菌胞膜的通透性屏障使蛋白质漏出或与细菌酶蛋白反应而使之失活,吸收细菌蛋白的水分,使蛋白质脱水变性凝固[10],不但能够祛除皮肤表层的油脂,而且皮肤里的水分也会因此散失,使皮肤干燥,光滑性降低;另外,乙醇使皮肤表面的蛋白质凝固,不会在皮肤表面形成薄膜,可使贴膜与皮肤直接接触,提高留置针贴膜的粘附力,实验组敷料卷边、松脱和留置针脱出情况明显低于对照组,取得了较好的效果,有效的弥补了常规皮肤消毒方法的不足。面对患儿这一特殊群体,静脉留置针留置的效果及时间的长短和患儿的舒适度会直接影响家属的情绪,改进后的消毒方法能有效的减少感染性静脉炎的发生给患儿带来的伤害,延长导管留置时间,减少反复穿刺给患儿带来的恐惧和痛苦,降低治疗费用,从表4可以看出患者家属的满意度明显提高,能更积极的配合治疗。

4 小结

本研究运用实验对照的方法对两组皮肤消毒方法进行比较,通过研究发现改进后的皮肤消毒方法能有效减少感染性静脉炎的发生、延长导管留置时间、减少治疗费用、提高满意度、减轻护士工作量和提高护理质量,且操作简便易行、造价低廉,值得进行临床推广应用。

[1]王欣怡,徐晓惠,张文颖.小儿应用静脉留置针致静脉炎的原因及预防[J].承德医学院学报,2002,19(2):126-127.

[2]刘惠蓉,吴丽苹.应用静脉留置针发生静脉炎的原因分析[J].现代临床医学,2001,7(10):227-228.

[3]庄倩,单丽霞,田亚男,等.外周静脉留置针输液皮肤消毒法的改良及运用[J].现代护理,2006,12(1):30-32..

[4]王桂杰,洪维,罗颖.安多福与碘伏皮肤消毒的效果比较[J].齐鲁护理杂志,2013,19(12):80-81.

[5]陈菊阳,夏春芳,左玉兰.经外周静脉置入中心静脉导管不同消毒方法的临床观察[J].当代护士,2015(4):131-132.

[6]安靓,李进.组织学与胚胎学[M].北京:科学出版社,2004: 124.

[7]张昆,梁涛.两种消毒方法对手术皮肤保护膜粘贴效果的影响[J].护理研究,2003,17(19):1151.

[8]谢贤敏.静脉留置针的临床应用及护理[J].护理研究,2002, 16(2):73-74.

[9]陈敬芳,孙璐露,何春梅.酒精擦片用于儿童浅静脉留置针皮肤消毒的效果[J].中国医药导报,2014,11(20):117-119.

[10]殷磊.护理学基础[M].3版.北京:人民卫生出版社,2004: 178.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.26.089

江西省卫生计生委科技计划(20151082)