疝出型和退变突出型腰椎间盘组织中白细胞介素-17表达及与Modic改变的病理机制

2017-09-15孟志强吴若丹白云鹤周三国

孟志强 吴若丹 白云鹤 周三国

(焦作市人民医院骨科,河南 焦作 454000)

疝出型和退变突出型腰椎间盘组织中白细胞介素-17表达及与Modic改变的病理机制

孟志强 吴若丹 白云鹤 周三国

(焦作市人民医院骨科,河南 焦作 454000)

目的探讨白细胞介素(IL)-17在疝出型和退变突出型腰椎间盘组织中表达的差异及Modic改变与突出类型的相关性和病理机制。方法确诊并行手术治疗的单节段腰椎间盘突出患者62例,根据椎间盘突出类型分为损伤疝出组41例和退变突出组21例。根据磁共振成像(MRI)将病例分为 Modic改变组22例和非Modic改变组40例。术中取椎间盘标本,采用苏木素-伊红(HE)染色、免疫组化染色、SYBR green法荧光定量PCR观察并检测椎间盘组织病理改变和IL-17表达情况。结果损伤疝出组新生血管化发生率明显高于退变突出组(P<0.01)。退变突出组IL-17阳性细胞数明显低于损伤疝出组(P<0.01)。损伤疝出组椎间盘组织中IL-17 mRNA表达量明显高于退变突出组(P<0.01)。Modic改变组椎间盘组织中IL-17 mRNA表达量明显高于非Modic改变组(P<0.01)。疝出型IL-17 mRNA表达量与Modic改变之间存在明显相关性(R=0.61,P<0.001)。结论损伤疝出型腰椎间盘髓核组织中存在明显的局部炎性反应;IL-17在损伤疝出型椎间盘表达明显,提示介导了椎间盘神经根微环境的免疫炎症变化;自身免疫反应参与了Modic改变的病理机制。

椎间盘移位;腰椎;白细胞介素-17;Modic改变

腰椎间盘突出是坐骨神经痛的主要原因,多发于中老年人群,其病理机制尚未明确,损伤疝出椎间盘和退变突出椎间盘是否为同一病变过程的不同阶段,还是两个独立的病理过程仍存在争议。针对于腰椎间盘突出病因的研究包括炎性反应、机械负荷、营养、免疫学、遗传学等,其中关于炎性反应和免疫学的研究较为广泛〔1〕。相关研究发现,腰椎间盘退变性疾病患者磁共振成像(MRI)表现为终板及其下骨质信号改变,称为Modic改变,其与腰腿痛相关,病理基础被认为是一个炎性改变过程,但未能就病因进行深入研究〔2,3〕。辅助型T细胞(Th)17细胞和白细胞介素(IL)-17是近年来免疫学领域一个研究热点,宿主防御、自身免疫性疾病的发病过程中Th-17细胞和IL-17轴起到关键作用,特别是类风湿关节炎、血管炎、银屑病等自身免疫性疾病。本次研究通过观察IL-17在疝出型和退变突出型腰椎间盘突出患者病变组织中的表达情况,探讨自身免疫学因素在腰椎间盘突出病理机制中的作用及Modic改变可能的免疫学原因。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取焦作市人民医院2015年1~12月确诊并行手术治疗的单节段腰椎间盘突出患者62例。筛选标准:①临床症状结合影像学检查确诊为腰椎间盘突出;②病情严重且反复发作,经3个月保守治疗仍持续进展,需手术治疗;③影像学检查结合术中观察为疝出型和退变突出型。其中男43例,女19例;年龄53~72〔平均(65.39±6.05)〕岁。根据椎间盘突出类型分为损伤疝出组41例和退变突出组21例。收集全部患者的MRI检查资料,根据病变节段椎体是否有Modic改变分为Modic改变组22例:再根据突出节段相邻椎体终板及下方骨质在MRI上的信号改变,分为3个亚组,Ⅰ型改变组10例:T1加权像呈低信号,T2呈高信号;Ⅱ型改变组12例:T1加权像呈高信号,T2正常或略微升高。非Modic改变组40例:终板无Modic改变,仅腰椎间盘突出或疝出。

1.2方法

1.2.1主要仪器、试剂 KD-2950型恒温切片机(北京莱博联泰科技有限公司);光学显微镜和摄像系统(日本OLYMPUS公司);逆转录试剂盒、RT-PCR试剂盒(亚太恒信生物科技有限公司);Z 513K型高速离心机(贺默仪器科技有限公司);PRISM 7900型高通量荧光定量PCR仪(美国应用生物系统公司);兔抗人多克隆IL-17抗体(上海信裕生物科技有限公司);Tris溶液、免疫组化试剂盒(上海起福生物科技有限公司)。

1.2.2标本获取及处理 疝出型腰椎间盘突出术中取游离的椎间盘,或切开后纵韧带之后用髓核钳取游离的椎间盘组织;退变突出型腰椎间盘突出在行腰椎后路减压术后牵开神经,切开后纵韧带,将部分蜕变的髓核和纤维环组织切除。取出标本后,将其中一半标本用10%甲醛溶液固定后,常规石蜡包埋,4 μm连续切片。每个标本分别取3个切片行苏木素-伊红(HE)染色、甲苯胺蓝染色、IL-17免疫组化染色;另外一半标本立即放入液氮中保存,行实时荧光定量PCR检测。

1.2.3HE和IL-17免疫组化染色 常规步骤行组织切片HE染色,置于光学显微镜下观察组织结构的形态特点,比较各组组织分布和细胞浸润情况。常规SP法行免疫组化染色,设置阴性对照组,加入兔抗人多克隆IL-17抗体,黄色颗粒为阳性。高倍镜视野下,随机选取5个不同视野,观察阳性细胞数。

1.2.4SYBR green法荧光定量PCR RT-PCR反应体系20 μl,包括cDNA模板1 μl、SYBR green PCR mix 12 μl、ddH2O 5 μl、引物2 μl。IL-17引物的正义序列:5′CACCTAGGGTTTTCCAGGAC3′,反义序列:5′GGAGACTCTAACATTCCATG3′。常规反应调节下共40个循环。使用NoePrimer 3.0 Demo软件计算Ct值,相对定量法分析数据,即2-△△Ct值计算目的基因表达水平。

1.3统计学方法 应用SPSS17.0统计软件行t检验或χ2检验及Pearson相关分析。

2 结 果

2.1HE染色结果 损伤疝出组可见纤维软骨基质退变,周围存在肉芽组织和新生血管;退变突出组可见纤维软骨基质退变,无新生血管化、炎性细胞和肉芽组织(图1)。损伤疝出组标本中有37例(90.24%)存在新生血管,明显高于退变突出组〔3例(14.29%),P<0.01〕。

图1 两组标本HE染色结果(×200)

2.2IL-17免疫组化染色结果 退变突出组患者椎间盘组织中存在少量散布的阳性细胞;损伤疝出组患者椎间盘组织中存在较多的IL-17阳性细胞(图2)。按每一视野0.02 mm2,测得退变突出组阳性细胞均数为(2.3±1.0)个,明显低于损伤疝出组的〔(7.6±2.2)个,P<0.01〕。

图2 两组标本IL-17免疫组化染色(×400)

非Modic改变组椎间盘组织中存在少量的阳性细胞;Modic改变组椎间盘组织中存在较多的IL-17免疫阳性细胞(图3)。按每一视野0.02 mm2,测得Modic改变组阳性细胞均数为(8.2±3.4)个,明显高于非Modic组的〔(3.4±0.8)个,P<0.01〕。

2.3SYBR green法荧光定量PCR结果 损伤疝出组椎间盘组织中IL-17 mRNA表达量为3.814±1.538,明显高于退变突出组的(1.958±0.439,P<0.01)。Modic改变组椎间盘组织中IL-17 mRNA表达量为3.394±1.670,明显高于非Modic改变组的(1.381±0.013,P<0.01)。

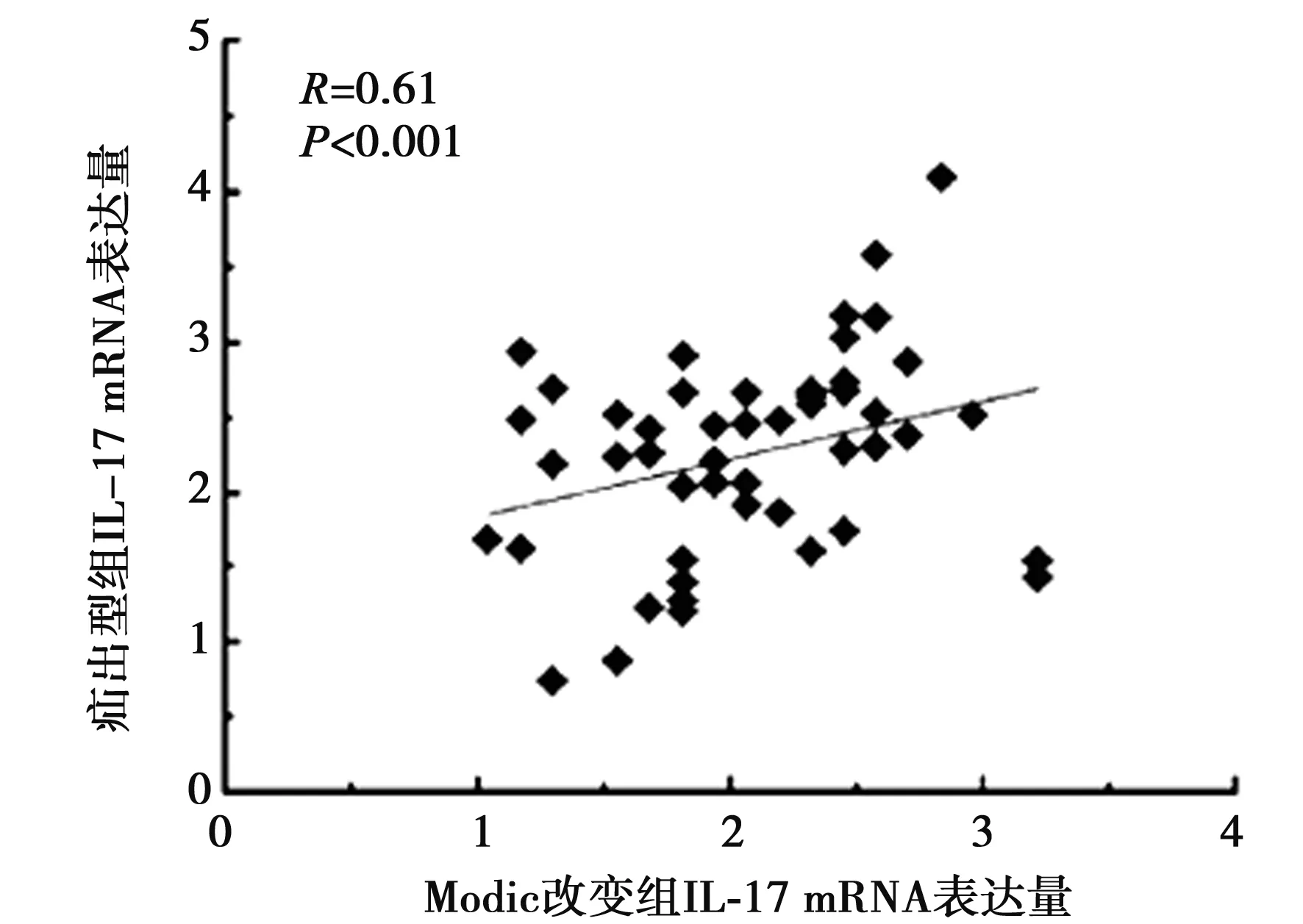

2.4损伤疝出型腰椎间盘突出与Modic改变相关性分析 Pearson相关性分析显示,疝出型组IL-17 mRNA表达量与Modic改变之间存在明显相关性(R=0.61,P<0.001)。见图4。

图3 两组标本IL-17免疫组化染色(×400)

图4 疝出型IL-17 mRNA表达量与Modic改变的线性关系

3 讨 论

成年人椎间盘组织中血运基本消失,随着年龄增长逐渐退变,会导致纤维环破裂,椎间盘抗原成分与体内免疫系统相互结合后产生免疫应答,诱发相邻神经根部的慢性炎症反应。研究显示,腰椎间盘组织中胶原蛋白的抗原性强于纤维环的纤维蛋白;且髓核在机体免疫系统中暴露后IL-4分泌量明显增高,γ干扰素(IFN)-γ分泌量明显降低〔4〕,说明髓核在免疫系统暴露后可激活Th细胞分化为Th2细胞,进而分泌出IL-4。IL-17是另一个与慢性炎症反应密切相关的免疫因子,但关于椎间盘组织中IL-17表达水平的研究仍较少见〔5〕。目前,公认的腰椎间盘突出的病理分型为损伤疝出型和退变突出型,该分类主要依据解剖学结构差异,但相关研究者发现其在发病机制上也存在差异〔6,7〕。

本研究显示,IL-17参与椎间盘蜕变过程,而其在损伤疝出型中表达水平较高,可提示IL-17介导椎间盘神经根部微环境的自身免疫炎症变化。腰椎间盘突出患者常合并影像学上的Modic改变,可分为Ⅰ型(炎症期)、Ⅱ型(脂肪期)、Ⅲ型(骨质硬化期)。本研究显示,自身免疫因素参与了椎间盘突出的病理过程;同时,损伤疝出型与Modic改变之间呈明显关联,说明损伤疝出型椎间盘病变与自身免疫因素密切相关。

本研究发现,退变突出型椎间盘组织中存在一定量的IL-17表达,若按椎间盘突出方向可将腰椎间盘突出分为向前突出、向后突出、向上和向下突出;当椎间盘组织向上和向下突出时可刺破椎体终板,椎体组织中的血液可接触体内抗原组织,诱发自身免疫反应,进而使Th17细胞分泌IL-17。

1Tazawa T,Kamiya Y,Takamori M,etal.Relationship between ventral lumbar disc protrusion and contrast medium leakage during sympathetic nerve block〔J〕.J Anesth,2015;29(1):138-42.

2郑启新,邹枕玮,郭晓东,等.腰椎间盘退变性疾病的研究进展及展望〔J〕.中华实验外科杂志,2010;27(11):1573-6.

3Zhang C,Xue Y,Wang P,etal.Foot drop caused by single-level disc protrusion between T10 and L1〔J〕.Spine,2014;38(26):2295-301.

4范 义,张宏光,高天俊,等.MR和DWI对腰椎间盘感染诊断价值的实验研究〔J〕.北华大学学报(自然科学版),2015;16(1):51-3.

5Bartynski WS,Rothfus WE.Peripheral disc margin shape and internal disc derangement:Imaging correlation in significantly painful discs identified at provocation lumbar discography〔J〕.Interv Neuroradi,2012;18(2):227-41.

6Zhu H,Zhou XZ,Cheng MH,etal.The efficacy of coblation nucleoplasty for protrusion of lumbar intervertebral disc at a two-year follow-up〔J〕.Int Orthop,2011;35(11):1677-82.

7张 威.多种炎性因子在椎间盘突出的炎症机制中的作用研究进展〔J〕.医学综述,2013;19(20):3685-8.

〔2016-09-13修回〕

(编辑 袁左鸣)

河南省重点科技攻关基金资助项目(No.1321023104)

孟志强(1983-),男,硕士,主治医师,主要从事骨科临床及基础研究。

R68

A

1005-9202(2017)16-4043-03;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2017.16.061