伊犁河谷不同土地利用方式下土壤粒度特征

2017-09-12张雪琪夏振华刘海军

张雪琪, 崔 东, 夏振华, 赵 玉, 刘 影, 刘海军

(1.伊犁师范学院 生物与地理科学学院, 新疆 伊宁 835000; 2.新疆大学资源与环境科学学院/绿洲生态教育部重点实验室, 乌鲁木齐 830046; 3.中国科学院 新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011; 4.新疆师范大学 地理科学与旅游学院, 乌鲁木齐 830054)

伊犁河谷不同土地利用方式下土壤粒度特征

张雪琪1,4, 崔 东1,2,3, 夏振华1,4, 赵 玉1, 刘 影1, 刘海军1

(1.伊犁师范学院 生物与地理科学学院, 新疆 伊宁 835000; 2.新疆大学资源与环境科学学院/绿洲生态教育部重点实验室, 乌鲁木齐 830046; 3.中国科学院 新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011; 4.新疆师范大学 地理科学与旅游学院, 乌鲁木齐 830054)

为更有效地指导伊犁河谷水土环境的可持续发展,对河谷地区不同土地利用方式下的土壤进行采样,共获得14个剖面98个土壤样品。利用EASY SIZER20测定样品粒度,依据福克—沃德公式计算中值、平均粒径、标准偏差、峰度、偏度,采用Excel,SPSS 19.0等统计软件进行作图和统计分析。结果表明:(1) 不同土地利用方式下土壤粒级百分含量虽有不同,但都是以粉粒(2~50 μm)、砂粒(50~2 000 μm)为主。其中耕地的粉粒、砂粒百分含量均高于荒地,林地、草地的黏粒(<2 μm)百分含量相当。(2) 不同土地利用方式下土壤粒级的变异系数表现出显著性差异。耕地中粉粒、砂粒含量的变异系数普遍大于荒地,黏粒含量的变异系数则相反。(3) 不同土地利用方式下土壤粒度特征不同,耕地的平均粒径明显大于草地、荒地、林地,荒地的分选性明显优于耕地、园地。

土地利用方式; 粒度特征; 伊犁河谷

随着社会人口不断发展,土地利用方式发生了显著变化。不同的土地利用方式及其植被覆盖类型不仅制约着土壤环境演变的方向与速度,而且改变着土壤的理化性质。土壤粒度作为土壤的一个基本自然属性,影响着土壤的质地、持水量、水热传输的速度等。马鹏[1]、吴美榕[2]等分别对伊犁河谷新垦区进行了土壤粒度的研究。刘芝芹[3]、王英芹[4]等分别以金沙江干热河谷、重庆岩溶区为试验区,研究了不同土地利用类型下土壤粒度特征。张晓萌等[5]运用地统计学方法、3S技术,分析了不同植物群落下土壤粒度空间变化特征。上述研究主要从地表不同利用类型、不同植被覆盖着手,对土壤粒度及其空间变异进行了分析,为研究区土壤的合理开发与利用提供了有力依据。

伊犁河谷依附独特的地形发育了本区特有的大陆性中温带湿润气候,被誉为“塞外江南”。近10 a来,由于城镇化速度不断加快,土地利用方式发生了明显变化[6-10],然而尚未有学者开展有关不同土地利用方式下土壤粒度特征的相关研究。本文中,笔者通过对伊犁河谷不同土地利用方式下土壤剖面的粒度组成及粒度参数研究,对比不同土地利用方式下不同深度土壤粒度的特征值变化规律,分析各特征值之间的相关性,以期对伊犁河谷乃至西北干旱区的水土环境发展及其资源合理利用提供有效的理论指导。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

参照2000年国家环保总局“中国西部地区生态环境遥感调查”课题规定,将伊犁河谷(80°09′—84°56′E,42°14′—44°50′N)的土地利用类型化分为以下6类:耕地、林地、草地、城乡工矿居民用地、水域和未利用土地[6]。近40 a来(1970—2007年),伊犁河下游地区耕地经历了先增加而后减少然后再增加的过程;未利用地和水域经历了先增加再减少,总面积趋于增加;高覆盖度林草地呈现持续减少;城乡工矿用地持续增加。伊犁河谷土地利用类型的变化是一个动态平衡的变化过程,据《新疆土地统计年鉴(2002—2008年)》显示:伊犁河谷地区农用地总面积从4 655 747.89 hm2增加到4 659 968.54 hm2,建设用地总面积从83 947.82 hm2增加到86 571.6 hm2,未利用地总面积从787 468.1 hm2减少到780 623.7 hm2。

1.2 材料与方法

1.2.1 土壤样品采集方法 2015年8—10月对伊犁河谷不同土地利用方式下的土壤进行采样。采集前均用GPS测定经纬度并记录隶属的土地利用类型;采集时每个土壤剖面的深度均为60 cm(从下至上每20 cm等间距取样),并记录各分层土壤的质地、颜色等;最后每层土样取200~300 g,装入土壤样袋中带回实验室。共获得14个剖面98个土壤样品,采样点信息见表1。

1.2.2 土壤前期处理 土样经风干后,去除残留的树枝、石块等过18目筛(1 mm)。(1) 每种土样取0.5 g置于100 ml锥形瓶中并加入10 ml浓度为10%H2O2消煮,去除有机质。加热过程中需用蒸馏水不断冲洗杯壁,以防泡沫溢出;(2) 再加入10 ml浓度为10%的HCl,去除碳酸盐,当液体沸腾至趋于静止时,表明碳酸盐已完全消除;(3) 在待测样品液中加入蒸馏水,搅拌,静置24 h待完全沉淀后,运用虹吸法抽去上层清液,再次加入蒸馏水,反复多次,直至用PH试纸显示样品液酸碱度接近中性为止;(4) 在锥形瓶中加入1 mol/L的六偏磷酸钠溶液10 ml,将其振荡10 min,即可供仪器测量。本文采用EASY SIZER20测定样品粒度,其粒度范围为0.5~500 μm。采用美国粒径分法:小于2 μm为黏粒,2~50 μm为粉粒,50~2 000 μm为砂粒[1]。

表1 采样点信息

1.2.3 土壤试验数据分析处理 土壤样品粒度参数特征值(中值、平均粒径、标准偏差、峰度、偏度等)依据福克—沃德的公式计算,采用Excel,SPSS 19.0等统计软件进行作图和统计分析。

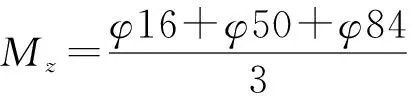

中值Md是指累积曲线上颗粒含量为50%处对应的粒径[11],即Md=φ50

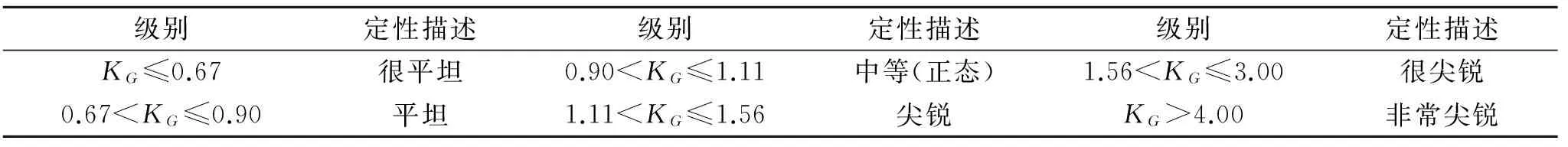

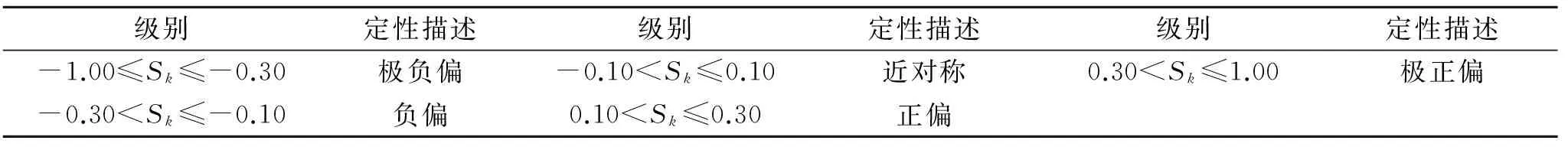

偏度是表示频率曲线对称性的参数,实质上反映粒度分布的不对称程度,按其形态分为正态、正偏态、负偏态[14-17]。

表2 标准偏差分选级别

表3 峰度等级界限

表4 偏度分级

2 结果与分析

2.1 不同土地利用类型土壤粒度总体特征

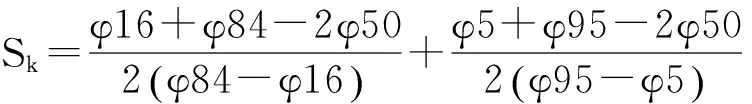

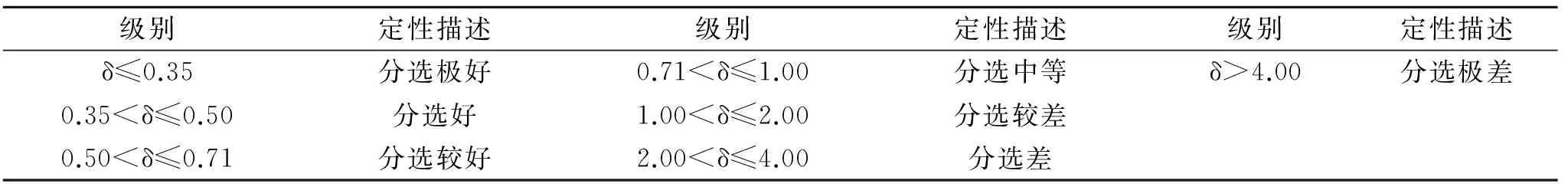

(1) 河谷地区耕地土壤粒度总体特征。土壤粒度分析表明:伊犁河谷地区耕地下土壤中粉粒约69.21%、砂粒约29.56%、黏粒约1.23%,平均粒径约100.969 μm,标准偏差约25.564,峰度约0.996,偏度约0.049。结合表5发现:粉粒含量为48.48%~95.53%;砂粒含量2.01%~51.03%;黏粒含量0.50%~2.46%;中值(Md)介于16.240~187.412 μm;平均粒径(Mz)介于15.578~185.232 μm;标准偏差(δ)介于10.934~41.340,属于分选极差;峰度(KG)介于0.961~1.028,表明粒度频率曲线分布呈中等(正态);偏度(Sk)介于0.025~0.070,表明频率曲线呈近对称(表5)。

表5 不同土地利用方式下土壤粒度特征值

(2) 河谷地区林地土壤粒度总体特征。土壤粒度分析表明,伊犁河谷地区林地下土壤中粉粒约89.17%、砂粒约9.14%、黏粒约1.69%,平均粒径约23.246 μm,标准偏差约17.321,峰度约1.114,偏度约0.244。结合表5发现粉粒含量79.78%~99.03%;砂粒含量0.10%~18.60%;黏粒含量0.88%~2.57%;中值(Md)介于17.338~26.727 μm;平均粒径(Mz)介于20.213~28.729 μm;标准偏差(δ)介于15.319~19.453,属于分选极差;峰度(KG)介于0.949~1.369,表明粒度频率曲线分布呈中等(正态)、尖锐;偏度(Sk)介于0.157~0.338,表明频率曲线呈正偏、极正偏。

(3) 河谷地区草地土壤粒度总体特征。土壤粒度分析表明,伊犁河谷地区草地下土壤中粉粒约85.14%、砂粒约12.64%、黏粒约2.22%,平均粒径约43.853 μm,标准偏差约27.138,峰度约0.815,偏度约-0.257。结合表5发现粉粒含量78.00%~95.78%;砂粒含量1.04%~20.74%;黏粒含量1.26%~3.18%;中值(Md)介于51.583~63.160 μm;平均粒径(Mz)介于32.189~55.862 μm;标准偏差(δ)介于15.621~36.412,属于分选极差;峰度(KG)介于0.750~0.871,表明粒度频率曲线分布呈平坦状态;偏度(Sk)介于-0.612~-0.073,表明频率曲线处于很负偏到近对称之间。

(4) 河谷地区园地土壤粒度总体特征。土壤粒度分析表明,伊犁河谷地区园地下土壤中粉粒约53.55%、砂粒约45.52%、黏粒约0.94%,平均粒径约174.984 μm,标准偏差约42.409,峰度约1.306,偏度约0.104。结合表5发现,粉粒含量20.94%~92.10%;砂粒含量5.93%~78.73%;黏粒含量0.34%~1.98%;中值(Md)介于17.860~293.008 μm;平均粒径(Mz)介于18.257~289.655 μm;标准偏差(δ)介于14.165~70.380,属于分选极差;峰度(KG)介于1.145~1.622,表明粒度频率曲线分布呈尖锐、很尖锐;偏度(Sk)介于-0.038~0.203,表明频率曲线处于近对称到正偏之间。

(5) 河谷地区荒地土壤粒度总体特征。土壤粒度分析表明,伊犁河谷地区荒地下土壤中粉粒约83.93%、砂粒约14.63%、黏粒约1.61%,平均粒径约16.474 μm,标准偏差约10.932,峰度约0.874,偏度约0.074。结合表5发现粉粒含量57.75%~98.30%;砂粒含量0.17%~41.92%;黏粒含量0.83%~2.46%;中值(Md)介于14.730~18.393 μm;平均粒径(Mz)介于14.468~17.729 μm;标准偏差(δ)介于9.462~11.737,属于分选极差;峰度(KG)介于0.777~0.950,表明粒度频率曲线分布呈平坦、中等(正态)状态;偏度(Sk)介于0.038~0.101,表明频率曲线呈近对称、正偏。

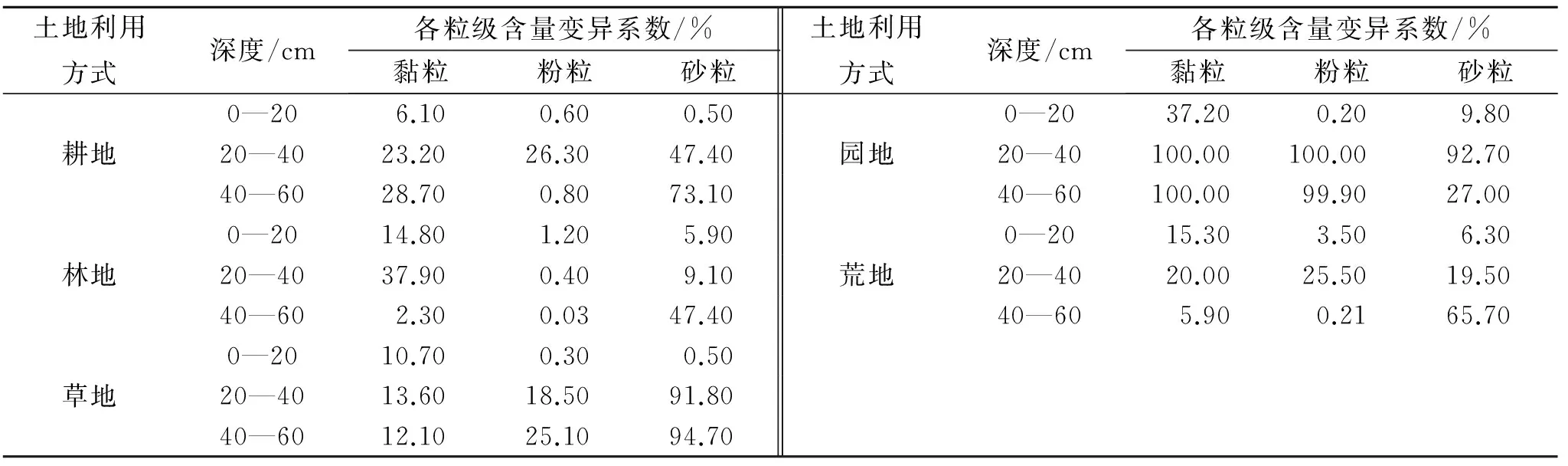

从表6可知,伊犁河谷地区不同土地利用方式下不同粒级土壤的变异系数相差很大。耕地、草地、园地表层黏粒的变异系数小于底层,变化范围分别为6.10%~28.70%,10.70%~13.60%,37.20%~100%,林地、荒地则相反,底层黏粒变异系数小于表层,变化范围分别为2.30%~37.90%,5.90%~20.00%;草地、园地底层粉粒变异系数均大于表层,林地相反,耕地、荒地在20—40 cm处,粉粒变异系数达到最大值,分别是26.30%,25.50%;耕地、林地、草地、荒地的砂粒变异系数均是底层大于表层,园地在20—40 cm处达到峰值(92.70%)。以上说明,不同粒级的土壤颗粒可能受到外界不同条件的控制,如利用方式、成土母质、人为活动、地形以及水热条件等[21-25]。

表6 不同土地利用方式下土壤的变异系数

注:变异系数[18-20]=标准差/平均数×100%。

2.2 各土地利用方式同一深度土壤粒度特征

根据试验结果并结合表5可以发现:(1) 0—20 cm内,各土地利用方式下黏粒、粉粒百分含量均呈现草地>园地>林地>荒地>耕地,砂粒则是耕地>荒地>林地>园地>草地;耕地的中值粒径最大,园地的最小;耕地的标准偏差远大于荒地,表明耕地的分选状况不及荒地;耕地的峰度最大,草地最小,表明草地的频率曲线更尖锐;草地的偏度最小,耕地次之,园地最大,表明草地的频率曲线对称性不及耕地呈现负偏,园地的频率曲线对称性不及耕地呈现正偏。(2) 20—40 cm内,各土地利用方式下黏粒百分含量呈现林地>荒地>草地>园地>耕地,粉粒呈现荒地>林地>草地>耕地>园地,砂粒呈现园地>耕地>草地>林地>荒地;园地的中值粒径最大,荒地的最小;园地的标准偏差远大于荒地,表明园地的分选状况不及荒地;园地的峰度最大,草地最小,表明草地的频率曲线更尖锐;草地的偏度最小,园地次之,林地最大,表明草地的频率曲线对称性不及园地呈现负偏、很负偏,林地则呈现正偏。(3) 40—60 cm内,各土地利用方式下黏粒百分含量呈现耕地>荒地>草地>林地>园地,粉粒呈现林地>荒地>耕地>草地>园地,砂粒呈现园地>草地>耕地>荒地>林地;各土地利用方式下的中值粒径均有减小,但是园地的中值粒径仍是最大,荒地仍是最小;标准偏差、峰度呈现相同规律;草地的偏度最小,荒地次之,林地最大,表明草地的频率曲线对称性不及荒地呈现负偏、很负偏,林地则呈现正偏。

2.3 各土地利用方式不同深度土壤粒度特征

根据EASY SIZER20测定的样品粒度显示:耕地中黏粒、粉粒百分含量均随着深度的增加而递增,砂粒则相反(图1A);林地中黏粒的百分含量从表层到20—40 cm时随着深度的增加而递增,而后随着深度的增加而递减,粉粒百分含量随着深度的增加而递增,砂粒则相反(图1B);草地中黏粒、粉粒百分含量均随着深度的增加而递减,砂粒则相反(图1C);园地中黏粒、粉粒百分含量也随着深度的增加而递减,砂粒则相反(图1D);荒地中黏粒的百分含量随着深度的增加而递增,在20—40 cm处达到峰值,粉粒百分含量随着深度的增加而递增,砂粒则相反(图1E)。结合表5,可以发现:(1) 耕地表层中值粒径、标准偏差、峰度均大于底层,说明底层土壤颗粒较表层更均匀、频率曲线较表层更平坦,偏度在表层和底层相当。(2) 林地表层中值粒径、标准偏差均大于底层,说明底层土壤颗粒较表层更均匀,表层峰度、偏度小于底层,说明表层较底层频率曲线更平坦、对称性更好。(3) 草地表层中值粒径、标准偏差、峰度均小于底层,说明底层土壤颗粒不及表层均匀、频率曲线不及表层平坦,偏度都呈现负偏且表层负偏更严重。(4) 园地表层中值粒径、标准偏差、峰度均小于底层,说明底层土壤颗粒不及表层均匀、频率曲线不及表层平坦,偏度表层大于底层呈正偏但是在20—40 cm处出现负偏。(5) 荒地表层中值粒径、标准偏差、峰度均大于底层,说明表层土壤颗粒不及底层均匀、频率曲线不及底层平坦,偏度均呈近对称。

图1 不同土地利用方式下土壤粒级百分量

3 结 论

(1) 不同土地利用方式下土壤粒级百分含量虽有不同,但都是以粉粒、砂粒为主;同一种土地利用方式下不同深度的土壤粒级变异系数也表现出明显的差异,耕地、草地、园地表层黏粒的变异系数小于底层,且耕地、园地的黏粒含量变异系数随着深度的增加而增大,林地、荒地则表现出底层黏粒的变异系数小于表层。

(2) 不同土地利用方式下土壤粒度特征不同。伊犁河谷中值粒径在16.80~176.46 μm之间变化,其中荒地下的中值粒径最小;标准偏差浮动于10.93~42.41,其中荒地的分选性明显优于耕地、草地、园地;峰度在0.82~1.31之间变化,总体呈正态分布;偏度浮动于-0.26~0.24,草地呈负偏,耕地、林地、园地、荒地均呈近对称至正偏之间。

[1] 马鹏.新疆伊犁河谷新垦区土壤理化特征分析[D].福州:福建师范大学,2011.

[2] 吴美榕,李志忠,靳建辉,等.新疆伊犁河谷新垦荒地土壤粒度特征[J].河北师范大学学报:自然科学版,2011,35(2):211-216.

[3] 刘芝芹,黄新会,王克勤.金沙江干热河谷不同土地利用类型土壤入渗特征及其影响因素[J].水土保持学报,2014,28(2):57-62.

[4] 王英芹,李林立,张海,等.岩溶高山区不同土地利用类型土壤粒度特征[J].人民长江,2009,40(3):29-30.

[5] 张小萌,李艳红,赵明亮.干旱区不同植物群落下土壤粒度特征研究[J].广东农业科学,2015,42(21):45-49.

[6] 朱磊,罗格平,陈曦,等.伊犁河中下游近40年土地利用与覆被变化[J].地理科学进展,2010,29(3):292-300.

[7] 加尔肯居马肯·爱特,王文杰,朱海涌,等.基于RS-GIS伊犁河谷土地利用—土地覆盖变化研究[J].中国环境监测,2009,25(2):69-72.

[8] 李传想,宋友桂.粒度年龄模型在伊犁昭苏黄土地层中的初步应用[J].地球环境学报,2011,2(5):613-618.

[9] 李文莉,杨泽元,李瑛,等.基于分区和纹理特征的伊犁河谷遥感影像土地利用分类[J].测绘与空间地理信息,2013,36(8):68-71.

[10] 刘志有,蒲春玲,万婷,等.土地利用结构变迁及调整对策研究:以新疆伊犁河谷地区为例[J].水土保持研究,2012,19(6):202-206.

[11] 杨志勇,陈新闯,郭建英,等.乌兰布和沙漠不同土地利用类型粒度特征分析[J].中国水土保持,2015(7):50-53.

[12] 周义贵,郝凯婕,李贤伟,等.川西亚高山不同土地利用类型对土壤微生物量碳动态特征的影响[J].自然资源学报,2014,29(11):1944-1956.

[13] 赵超,鲁瑞洁,李金凤.青海湖流域土地沙漠化及表土粒度特征[J].中国沙漠,2015,35(2):276-283.

[14] 张超,陈学刚,权晓燕,等.乌鲁木齐城市土壤粒度特征分析[J].水土保持研究,2015,22(2):213-218.

[15] 靳建辉,李志忠,凌智永,等.伊犁河谷新垦绿洲表层土壤粒度特征[J].水土保持通报,2010,30(6):7-11.

[16] 杨玉海,陈亚宁,李卫红,等.伊犁河谷不同植被带下土壤有机碳分布[J].地理学报,2010,20(5):729-740.

[17] 孙慧兰,李卫红,杨余辉,等.伊犁山地不同海拔土壤有机碳的分布[J].地理科学,2012,32(5):603-608.

[18] 宇万太,马强,赵鑫,等.不同土地利用类型下土壤活性有机碳库的变化[J].生态学杂志,2007,26(12):2013-2016.

[19] 朱晓华,李亚云.土地利用类型结构的多尺度转换特征[J].地理研究,2008,27(6):1235-1242.

[20] 许文强,罗格平,陈曦,等.干旱区绿洲不同土地利用方式和强度对土壤粒度分布的影响[J].干旱区地理,2005,28(6):800-804.

[21] 谢瑾,李朝丽,李永梅,等.纳板河流域不同土地利用类型土壤质量评价[J].应用生态学报,2011,22(12):3169-3176.

[22] 徐飞,赖晓明,朱青,等.太湖流域丘陵区两种土地利用类型土壤水分分布控制因素[J].生态学报,2016,36(3):1-8.

[23] 陈忠升,陈亚宁,陈亚鹏,等.新疆伊犁河谷新垦区生态需水对土地利用变化的响应[J].中国沙漠,2012,32(2):551-557.

[24] 陈忠升,陈亚宁,李卫红,等.基于生态服务价值的伊犁河谷土地利用变化环境影响评价[J].中国沙漠,2010,30(4):870-877.

[25] 甘红,刘彦随,王大伟.土地利用类型转换的人文驱动因子模拟分析[J].资源科学,2004,26(2):88-89.

CharacteristicsofSoilGrainSizeinDifferentLandUsePatternsintheYiliRiverValley

ZHANG Xueqi1,4, CUI Dong1,2,3, XIA Zhenhua1,4, ZHAO Yu1, LIU Ying1, LIU Haijun1

(1.CollegeofBiologyandGeography,YiliNormalUniversity,Yining,Xinjiang835000,China;2.CollegeofResourcesandEnvironmentScience,XinjiangUniversity/KeyLaboratoryofOasisEcologyofMinistryofEducation,Urumqi830046,China; 3.StateKeyLaboratoryofDesertandOasisEcology,XinjiangInstituteofEcologyandGeography,ChineseAcademyofSciences,Urumqi830011,China;4.CollegeofGeographyScienceandTourism,XinjiangNormalUniversity,Urumqi830054,China)

Ninety-eight soil samples were obtained from 14 soil profiles in different land use patterns in Xinjiang Yili River Valley area in order to guide the sustainable development of water and soil environment. Grain sizes of sample were determined by the EASY SIZER20. Fokker ward formula was used to calculate the median, the average particle size, standard deviation, kurtosis and skewness. The data were analyzed and mapped by using Excel and SPSS 19.0 statistical software. The results show that: (1) soil particle grade percentages of different land use patterns are different, but silt (2~50 μm) and sand (50~2 000 μm) are the dominant particles. Contents of silt and sand in cultivated land are higher than those in wasteland, contnet of clay (<2 μm) in the woodland is generally larger than that in the grassland; (2) coefficients of variation of soil particle sizes of different land use patterns are significantly different, the coefficients of variation of silt and sand contents in cultivated land are greater than those in wasteland, the coefficient of variation of clay content is opposite; (3) soil grain size characteristics of different land use patterns are different, the average particle size of cultivated land is significantly larger than that of grassland, wasteland and woodland. The sorting of wasteland is obviously better than that of the cultivated land and garden land.

land use pattern; characteristics of soil grain size; Yili River Valley

2016-08-04

:2016-09-17

伊犁师范学院植物生态学重点学科科研资助项目“伊犁河谷典型生态系统凋落物分解及土壤碳氮特征研究”(YLUPE201601T)

张雪琪(1994—),女,四川省仁寿县人,硕士研究生,主要从事自然地理研究。E-mail:ZXQforever940105@163.com

崔东(1984—),男,新疆乌鲁木齐人,讲师,博士研究生,主要从事干旱区土壤地理与环境变化研究。E-mail:cuidongw@126.com

S152.3

:A

:1005-3409(2017)05-0162-06