长江经济带“美丽中国”建设水平动态研究

2017-09-12熊元斌时朋飞李星明

熊元斌,时朋飞,李星明

(1.武汉大学经济与管理学学院,湖北武汉430072;2.华中师范大学城市与环境科学学院,湖北武汉430079)

●华东经济

长江经济带“美丽中国”建设水平动态研究

熊元斌1,时朋飞1,李星明2

(1.武汉大学经济与管理学学院,湖北武汉430072;2.华中师范大学城市与环境科学学院,湖北武汉430079)

基于三生空间理论将“美丽中国”解构为生态环境、经济发展和社会文化三个子系统,根据三个子系统的耦合协调互动关系构建了耦合协调模型,对2005~2015年长江经济带“美丽中国”建设水平时空演化特征进行分析。研究结果显示:(1)长江经济带“美丽中国”建设水平一直处于平稳上升状态,整个区域向着良性协调方向发展;(2)长江经济带的经济发展与社会文化两个子系统具有较高正向相关性,两者与生态环境子系统之间负向作用较为明显;(3)长江经济带“美丽中国”建设水平在空间上存在显著差异,区域间发展的梯度差异将长期存在;(4)长江经济带不同区域因三个子系统耦合度和耦合协调度不同而采取不同的发展路径。

耦合协调模型;长江经济带;美丽中国;建设水平

一、引言

面对环境污染、生态退化和资源紧缺的严峻形式,党的十八大报告提出建设美丽中国,即把生态文明建设放在突出地位,党的十八届三中全会提出深化生态文明体制改革为美丽中国建设提供了制度保障,党的十八届五中全会提出坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路为美丽中国建设提供了路径依赖。与此同时,学术界对“美丽中国”的研究也在不断深入。当前关于“美丽中国”的研究主要集中在:①“美丽中国”提出背景[1]、概念内涵[2-3]、维度解析[4-6]、价值意义[7-8];②“美丽中国”与生态文明以及与“中国梦”的关系分析[9-10];③“美丽中国”的理论渊源以及实现路径[2,7,11-13],以上研究多是对“美丽中国”理论体系构建的探讨,而较少从实证角度分析区域“美丽中国”建设水平。自2012年四川大学“美丽中国”研究所发布《“美丽中国”省区建设水平研究报告》之后,关于“美丽中国”评价指标和模型的文献逐渐增多,主要有胡宗义等运用TOPSIS法从6大维度26个指标对我国近12年的“美丽中国”建设情况进行综合评价[14],向云波等从4个维度20个指标基于可持续发展理论对长沙的“美丽中国”建设水平进行全面分析[15],谢炳庚等从3个维度35个指标运用生态位理论对湖南的“美丽中国”建设水平和空间差异进行研究[16],上述研究的核心是通过实证分析对构建的指标体系和评价模型进行验证,尚没有具体剖释区域“美丽中国”建设的现状特征、存在问题以及提出相应的对策建议;这些研究侧重从整体视角对“美丽中国”建设情况进行剖析,忽略了“美丽中国”子系统(如美丽经济、美丽文化、美丽生态等)之间关系的解析。

耦合是物理学上的概念,用来解释两个或两个以上系统之间相互作用、相互协调的状态,也用来分析系统内部不同要素之间的关系[17]。耦合协调模型用来刻画不同系统和要素彼此间相互作用、相互影响的程度,反映系统的结构和功能,因此该模型在分析复杂系统中具有鲜明的优势[18]。耦合协调模型已在人文学科中得到广泛应用,如地理学上研究经济—环境—城市化之间的关系[19],旅游学上研究旅游产业—生态环境—社会经济之间的关系[20]等。“美丽中国”也是由不同维度构成的复杂系统,如有学者认为“美丽中国”应包括生态美、文化美、社会美、政治美和经济美等五大维度[3-4],也有学者认为“美丽中国”应包括自然之美、人文之美、制度之美、社会之美等四个维度[5-6],上述文献是基于生态建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等五位一体的视域对“美丽中国”构成维度进行分析,注重“美丽中国”内涵的全面性和综合性,而缺少对不同维度内在关系深层次剖析。本文认为,“美丽中国”是一个空间概念,即塑造绿水青山的生态空间,建构高效集约的生产空间,打造幸福和谐的生活空间;“美丽中国”也是“人—社会—自然”的复杂系统,将三个空间应用到这个复杂系统,可将其解构为生态环境子系统、经济发展子系统、社会文化子系统,三个空间具有重叠性和制约性,这就需要对三个子系统之间的关系进行分析。

鉴于此,本文将“美丽中国”复杂系统进行解构,对解构的子系统之间关系进行耦合性分析;借助耦合协调模型对长江经济带11省市2005-2015年“美丽中国”建设水平进行实证研究,以期了解该区域“美丽中国”子系统协调发展过程,把握该区域“美丽中国”建设水平时空演化特征,进而为提升长江经济带“美丽中国”建设水平提出可行性建议,为其他区域“美丽中国”建设提供有益参考。

二、“美丽中国”系统解构与系统关系解析

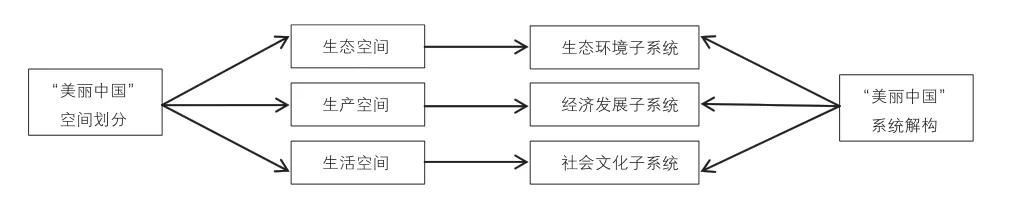

(一)“美丽中国”系统解构

为了协调经济发展、环境保护、资源利用之间的关系,国际社会开始重视区域和空间规划。20世纪60年代,德国在国土空间规划中突出生态环境保护的地位[21],同期法国的国土整治则强调实现均衡发展[22],70年代,荷兰等国家的空间规划也转向环境保护与经济发展并重[23-24],20世纪末欧盟提出人与自然平衡的空间规划观念[25],同时美国也提出了以精明增长促进环境环境保护的理念[26-27]。此外,可持续发展理论[27]、区域协同发展战略[28]、生态服务理念[29]、等方面的研究,对我国的区域空间区划和三生空间理论提出具有一定的启发作用。2010年底,国务院印发的《全国主体功能区规划》首次阐述了三生空间的概念,随后党的十八大、十八届三中全会等从生态文明的视角提出推进三生空间优化,实现人与自然和谐发展。

三生空间理论认为,空间可划分为生态、生产和生活三大空间,生态空间是指生物为了维持自身生存、繁衍、发展所需要的宏观稳定的环境总和,生产空间是指用于生产经营活动的场所,生活空间是人们居住、消费和休闲娱乐的区域[30]。“美丽中国”是国土空间的整体,基于上述理论,“美丽中国”可划分为生态空间、生产空间和生活空间,生态空间以提供生态产品和生态服务为主要功能,生产空间以提供工农业产品、金融服务产品为主要功能,生活空间以提供人类居住和生活活动为主要功能[30]。“美丽中国”也是“人—社会—自然”的复杂系统,将生态、生产、生活空间划分应用到“美丽中国”系统,可将其解构为生态环境子系统、经济发展子系统、社会文化子系统(图1)。生态环境子系统体现生态环境之美,反映生态环境现状和治理程度,强调通过生态保护和环境治理塑造绿水青山的生态空间;经济发展子系统体现发展之美,反映发展的质量和态势,强调通过优化产业结构和转变发展模式建构高效集约的生产空间;社会文化子系统体现社会生活之美,反映公共服务建设、文化建设、民生建设情况,强调通过提升政府公共服务能力和提高人民文化程度与生活水平来打造幸福和谐的生活空间。

图1 “美丽中国”系统解构

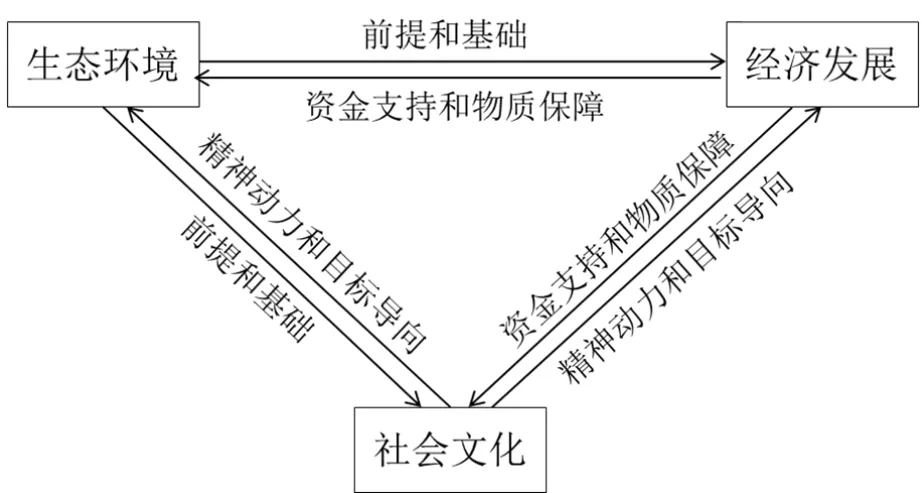

(二)“美丽中国”子系统之间的耦合性分析

生产空间、生活空间、生态空间之间相互联系、相互影响、相互制约,其中生态空间是基础,为生产空间、生活空间提供保障;生产空间是根本,决定着生活空间、生态空间的状况;生活空间是目的,空间优化的归宿是生活空间更加美好[30]。基于此,生态环境是“美丽中国”建设的基础,习总书记指出,良好生态环境是经济建设的重要客观基础条件,保护环境就是保护生产力,改善环境就是改善生产力[5],可见只有强化生态环境保护,才可以重塑天蓝地绿、山清水秀、空气清新的生态空间,进而为经济发展和社会文化建设提供前提和基础;经济发展是“美丽中国”建设的核心,党的十八大报告指出,以经济建设为中心是兴国之要,发展仍是解决我国所有问题的关键,可见只有经济不断发展,才可以创造出更多的物质财富,进而为生态环境保护和社会文化建设提供资金支持和物质保障;社会文化进步是“美丽中国”建设的目的,社会文化建设就是通过提供更满意的教育、更丰富的文化,更稳定的工作、更满意的收入、更优美的环境来满足人民对美好生活的向往[5],可见只有不断增强社会文化建设,才可以提升人民的幸福感,进而为生态环境保护和经济发展提供精神动力和目标导向。因此,“美丽中国”三个子系统之间相互作用、相互影响,存在着耦合关系(图2)。只有三个子系统良性运行、协调发展,即三者之间达到高水平的耦合协调,“美丽中国”建设才可达到帕累托最优状态。

图2 “美丽中国”子系统耦合关系

三、研究区域、指标体系构建与数据来源

(一)研究区域

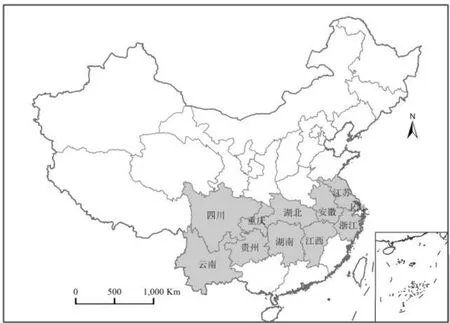

长江经济带贯通我国东中西三大区域,包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11个省市,面积约205万平方公里,占全国的21%(见图3所列)。

图3 长江经济带区位图

长江经济带GDP总量从2000年40 231亿元升至2015年的283 363亿元,占全国GDP比重由40%升至45%,该地区已发展成为我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一。2014年9月,《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的出台,标志着长江经济带上升为国家战略;国家对其定位是生态文明建设的先行示范带、东中西互动合作的协调发展带和具有全球影响力的内河经济带,“美丽中国”建设要求实现生态环境保护、经济转型发展、社会文化建设协调推进。因此,长江经济带“美丽中国”建设对于促进长江经济国家战略的实施具有重要的现实意义。

(二)指标体系构建

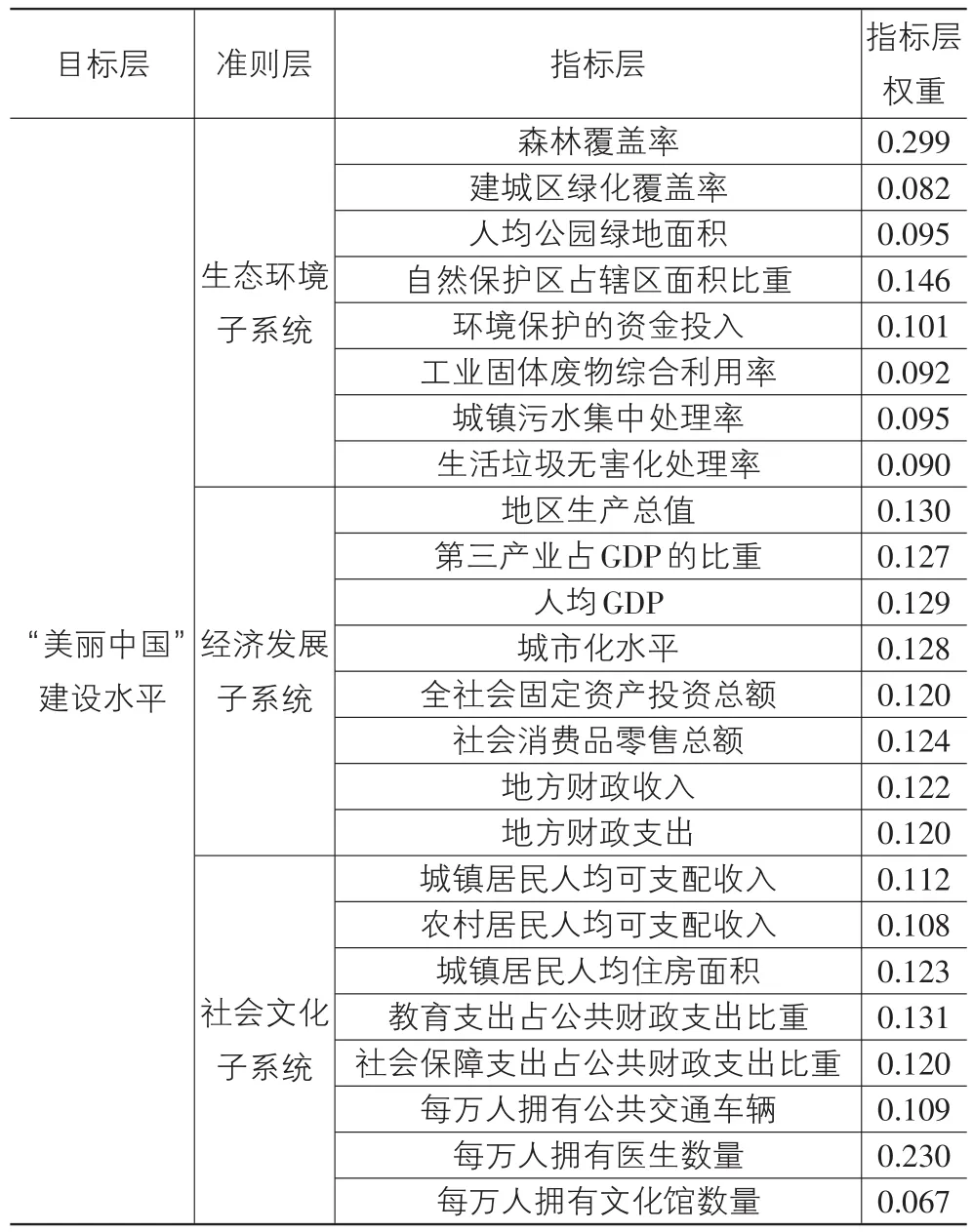

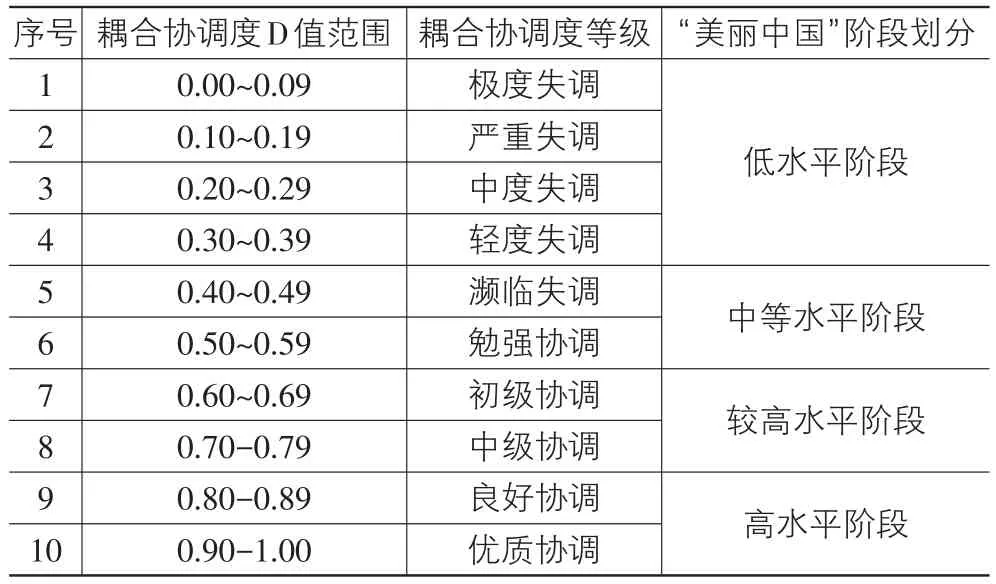

根据科学性、系统性、针对性的原则,在参考可持续发展指标体系[31]和区域竞争力指标体系[32]以及相关关于“美丽中国”评价研究的基础上[14-16],基于“美丽中国”三大子系统体现的不同功能,构建长江经济带“美丽中国”建设水平评价指标体系。该指标体系包括三个子系统,每个子系统包括8个指标(见表1所列)。

表1 “美丽中国”建设水平评价指标体系

生态环境子系统,反映原生环境的本底情况和环境保护力度,体现生态之美,包括森林覆盖率、建城区绿化覆盖率、人均公园绿地面积、自然保护区占辖区面积比重、环境保护的资金投入、工业固体废物综合利用率、城镇污水集中处理率、生活垃圾无害化处理率等8个指标;经济发展子系统,反映经济发展的总体态势,体现发展之美,涉及地区生产总值、第三产业占GDP的比重、人均GDP、城市化水平、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、地方财政收入、地方财政支出等8个指标;社会文化子系统,反映人们的生活水平、文化程度以及公共服务发展情况,体现社会生活之美,涵盖城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、城镇居民人均住房面积、教育支出占公共财政支出比重、社会保障支出占公共财政支出比重、每万人拥有公共交通车辆、每万人拥有医生数量、每万人拥有文化馆数量等8项指标。

(三)数据来源

考虑数据的连续性和获取性,本文选取2005、2007、2009、2011、2013、2015等年份的长江经济带11省份的24个评价指标的数据作为测算对象,数据来源于《中国统计年鉴》(2005年等)、《中国城市统计年鉴》(2005年等)、《中国环境统计年鉴》(2005年等),以及长江经济带11省市《统计年鉴》,如《上海统计年鉴》(2005年等),部分数据来源于长江经济带11省份的《国民经济与社会发展统计公报》,如《上海国民经济与社会发展统计公报》(2005年等),当数据统计出现不一致时,以更高权威部门的数据为准。

四、耦合协调模型构建和计算方法

为了探析“美丽中国”系统由无序走向有序的特征与规律,需要通过耦合度判别生态环境子系统、经济发展子系统和社会文化子系统的发展质量,借鉴廖重斌的研究将生态环境—经济发展—社会文化子系统发展质量的综合评价函数[19]如下量化表示:

公式(1)、(2)、(3)分别代表生态环境、经济发展以及社会文化子系统的综合评价函数,即三个子系统中各项指标的综合得分,得分越大,发展速度越快,反之,则发展滞后。ai、bi、ci分别表示生态环境、经济发展以及社会文化子系统中各指标的权重值,xi′、yi′、zi′分别表示生态环境、经济发展以及社会文化子系统中各指标的无量纲化值。

由于指标的单位不一致,为了使指标之间具有可比性,采用极差法对原始数据进行标准化处理,计算公式如下:

公式(4)中,maxxi、minxi分别表示指标i的最大值和最小值。同理,按照公式(4)对yi和zi的原始数据进行标准化。

为了确定生态环境、经济发展以及社会文化子系统中各指标的权重值,即ai、bi、ci,利用SPSS20.0对标准化的数据进行主成分分析,提取生态环境、经济发展、社会文化子系统的主成分,得到各指标的因子载荷矩阵。根据因子载荷矩阵以及指标权重计算公式,可得到各个指标的权重。计算公式如下:

其中,ai表示生态环境子系统各项指标的权重,Ai为各个指标的因子载荷,同理bi、ci可以通过公式(5)计算得出。

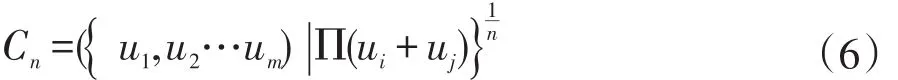

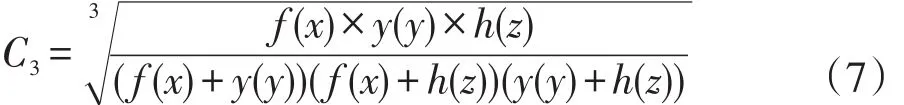

耦合度适用于测度两个或两个以上系统之间以及系统内部各要素之间相互作用的程度,“美丽中国”的三个子系统之间也存在着相互作用和影响,故参照廖重斌的耦合系数模型,推广得到多个系统或要素之间相互作用的耦合度模型[19]。公式如下:

当n=3时,就是生态环境—经济发展—社会文化子系统的耦合度模型,即:

在公式(7)中,C表示耦合度,取值在[0.1]之间。当C=0时,系统将趋向于无序状态发展;当0<C≤0.3时,系统处于低水平耦合阶段;当0.3<C≤0.5时,系统处于拮抗阶段;当0.5<C≤0.8时,系统处于磨合阶段;当0.8<C≤1,系统相互促进、协调发展,进入高水平耦合阶段;当C=1时,耦合度最大,系统之间或系统内部要素之间达到了良性共振状态,并趋向于新的有序结构。

因为耦合度模型,只能说明相互作用的强弱,较难反映两个系统(或多个系统)的整体“功效”与“协同”效应,因此,采用离差模型原理来构建生态环境—经济发展—社会文化子系统间的耦合协调模型。离差模型通过测量系统之间的距离大小来判断是否协调,而利用“离差”最小化原理来构造离差模型较为常见[19]。构建的耦合协调度模型如下:

其中,D表示耦合协调度,C表示耦合度,T表示3个子系统的综合协调指数,α、β、δ为待定系数。基于对三个子系统的关系的论述,再结合专家打分的方法,我们综合选定α=0.3,β=0.4,δ=0.3,以此来反映生态环境—经济发展—社会文化三个子系统在“美丽中国”系统中的重要程度。D的取值范围是[0.1],借鉴学者廖重斌的研究成果[19],将生态环境—经济发展—社会文化的耦合协调度评价标准进行了划分。见表2所列。

表2 耦合协调度及“美丽中国”等级划分标准

五、研究结果分析

为了研究数据的需要,利用SPSS20.0对三个子系统的评价指标进行主成分分析,根据主成分分析得到因子载荷矩阵,再结合公式(4),可计算出“美丽中国”系统中各指标的权重(见表2所列)。

(一)生态环境—经济发展—社会文化各系统发展分析

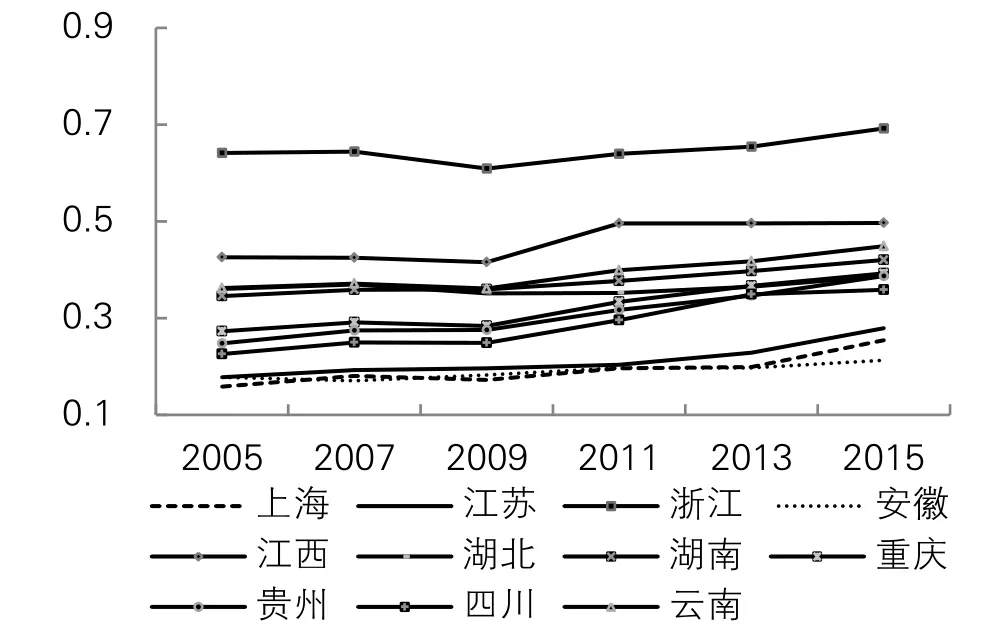

利用公式(1)对长江经济带11省市“美丽中国”系统24项指标的2005、2007、2009、2011、2013、2015年的原始数据进行标准化处理,然后将标准化的数据代入相应的函数公式(2)、(3)、(4)、(8)中,可计算出长江经济带11省市2005、2007等年份的生态环境、经济发展、社会文化三个子系统的评价指数以及综合评价指数(图4-图7)。安徽位居第三梯队,与第一、二梯队省份有较大差距,表明这三个省份生态环境破坏较为严重。

图4 长江经济带11省市生态环境系统评价值

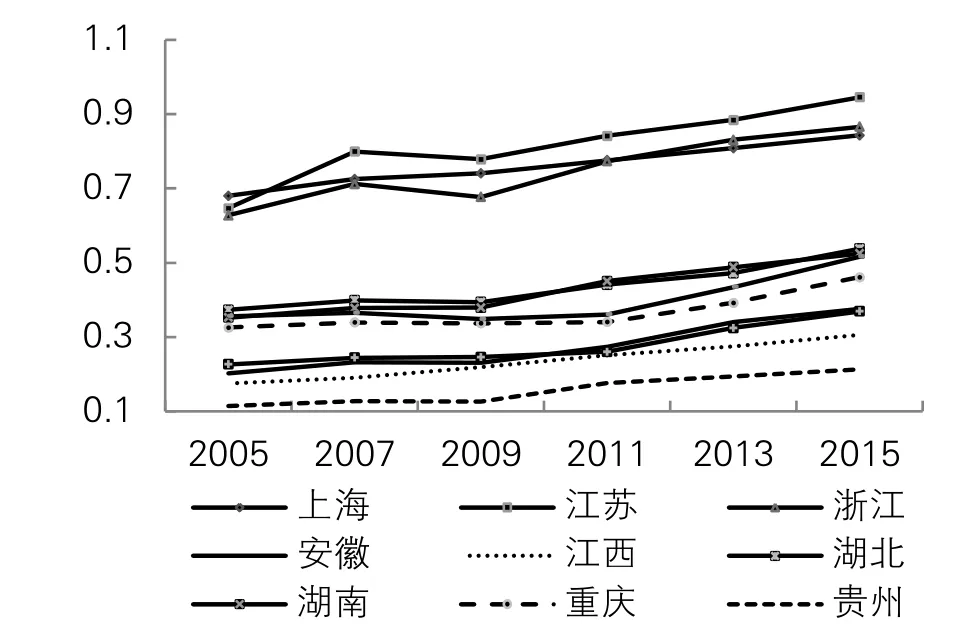

图5 长江经济带11省市经济发展系统评价值

由图4可知,长江经济带11省市生态环境评价指数处于上升态势,表明整个区域生态文明建设成效明显。从省域角度,可分为三个梯队,浙江、江西位居第一梯队,表明两省生态环境本底较好,且环境保护力度较大;云南、湖北、湖南、重庆、贵州、四川等省份位居第二梯队,这些省份环境本底一般且较重视生态环境保护;江苏、上海、

图6 长江经济带11省市社会文化系统评价值

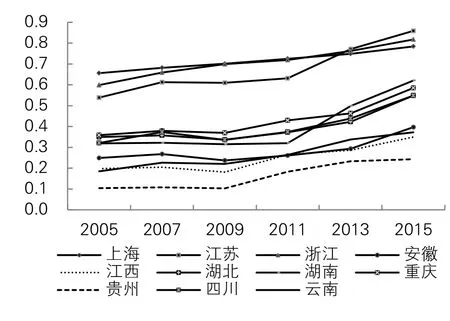

图7 长江经济带11省市综合评价指数

由图5、图6可知,长江经济带11省份经济发展和社会文化两大子系统发展具有较强相似性,两者均处于明显的增长趋势,表明整个区域经济发展质量不断提升、社会建设速度不断加快。从省域视角,长江经济带11省市两个子系统评价指数都呈现分层现象。江苏、上海、浙江三省稳居第一层次,在经济发展方面,江苏实力最强位居首位,浙江已超越上海排在第二位;在社会文化方面,浙江后来居上成为第一,江苏、上海紧随其后。湖北、湖南、四川、重庆位居第二层次,在经济发展方面,四省份差距在不断缩小,尤其是长江上游的四川、重庆发展速度较快,成为西部经济发展的领头羊;在社会文化方面,重庆上升幅度最明显,已位居第四位,其他三省数据较为接近。安徽、江西、云南、贵州位居第三层次,四省经济发展较为迟缓,社会文化建设相对滞后。

三大子系统的综合评价指数,可反映长江经济带11省市生态环境—经济发展—社会文化综合发展省际差异。根据2005-2015年长江经济带三大子系统综合评价指数变化趋势,可将沿线省市分为三个类别。第一类为浙江、江苏、上海,这与长三角一直是我国经济、文化、科技高地密切相关。第二类为湖南、湖北、重庆、四川,综合发展水平呈波动上升状态,湖南、湖北借助接近长三角的地缘优势和中部崛起战略,实现经济、文化、社会快速发展;重庆借助直辖市的政策优势和第三产业比重较高的产业优势发展迅速;四川在西部大开发战略以及成渝经济区推动下,成为西部经济大省。第三类为安徽、江西、云南、贵州,安徽、江西两省成为整个区域发展的洼地的原因在于两省依赖第一产业且工业基础相对薄弱,同时两省与长三角经济联系度和产业融合度较低;云南、贵州长期位于末尾,发展滞后原因在于两省地处西南边陲,区位优势不明显,交通条件滞后,经济基础薄弱,发展动力不足。

(二)生态环境—经济发展—社会文化耦合度时空分析

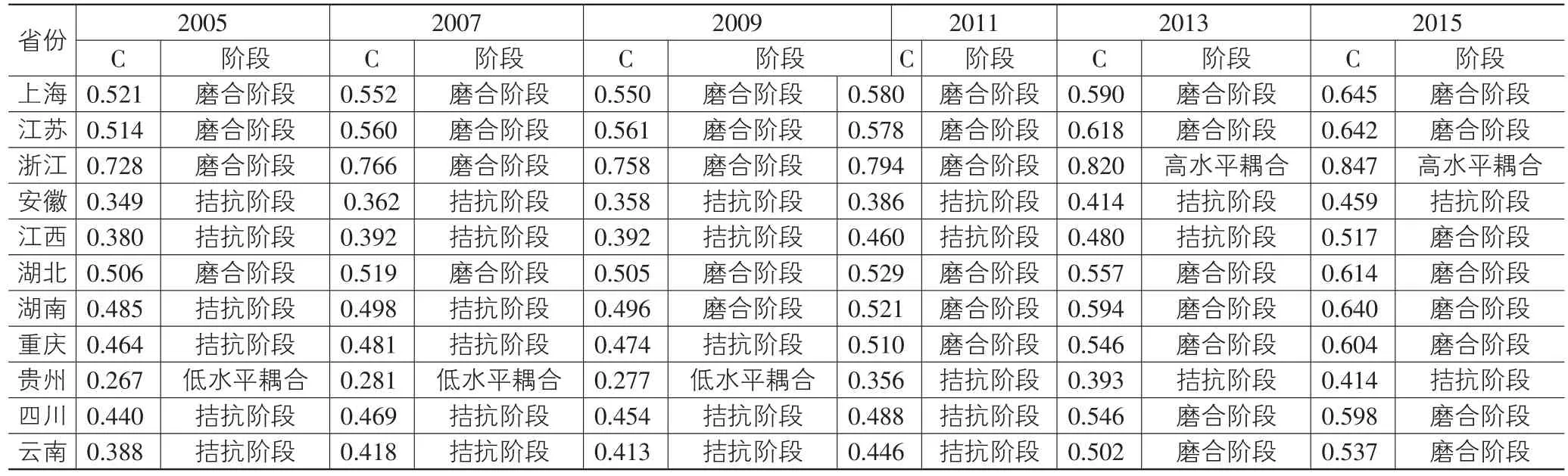

将长江经济带11省份的生态环境、经济发展、社会文化子系统的评价值分别代入耦合度公式(7),从而得出三个子系统之间的耦合度,并根据耦合阶段的划分依据,得到11省市所处的耦合阶段(见表3所列)。

表3 长江经济带11省市耦合度指数及耦合阶段

长江经济带11省市2005-2015年三个子系统的耦合度以波动上升为主,总体上向着更高水平阶段演化,但因区域不同而呈现较大差异。长三角的上海、江苏和浙江耦合度较高,浙江已进入高水平耦合阶段,表明浙江三个子系统之间相互作用较强;上海、江苏三个系统之间相互作用强度一般,主要因为上海和江苏的经济发展和社会文化子系统评价指数偏高而生态环境评价指数偏低。长江中游的湖北、湖南以及长江上游的四川和重庆耦合度上升幅度较快,湖北一直处于磨合阶段,湖南、重庆、四川则由拮抗阶段进入磨合阶段,说明四省份三个子系统之间相互作用程度在不断增强但系统间仍没有达到相互促进、共同发展的良性共振耦合阶段。长江中游的安徽、江西以及上游的云南、贵州耦合度均介于[0.26,0.53]之间,安徽长期位于拮抗阶段,江西、云南和贵州实现耦合阶段的跨越,但数值偏低,表明四省三个子系统之间相互作用较弱。

(三)生态环境—经济发展—社会文化耦合协调度及“美丽中国”建设时空分析

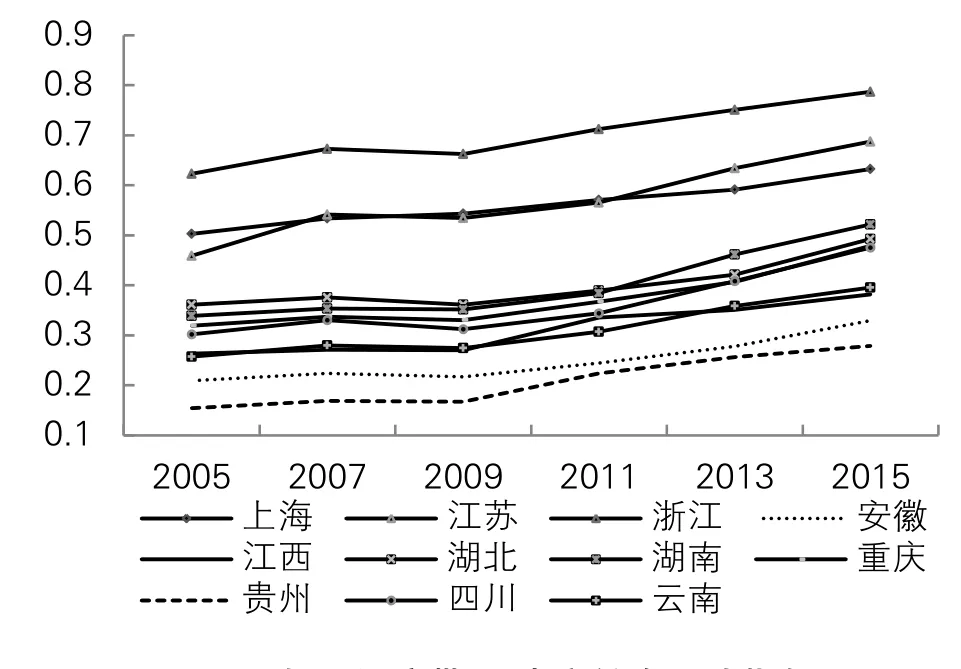

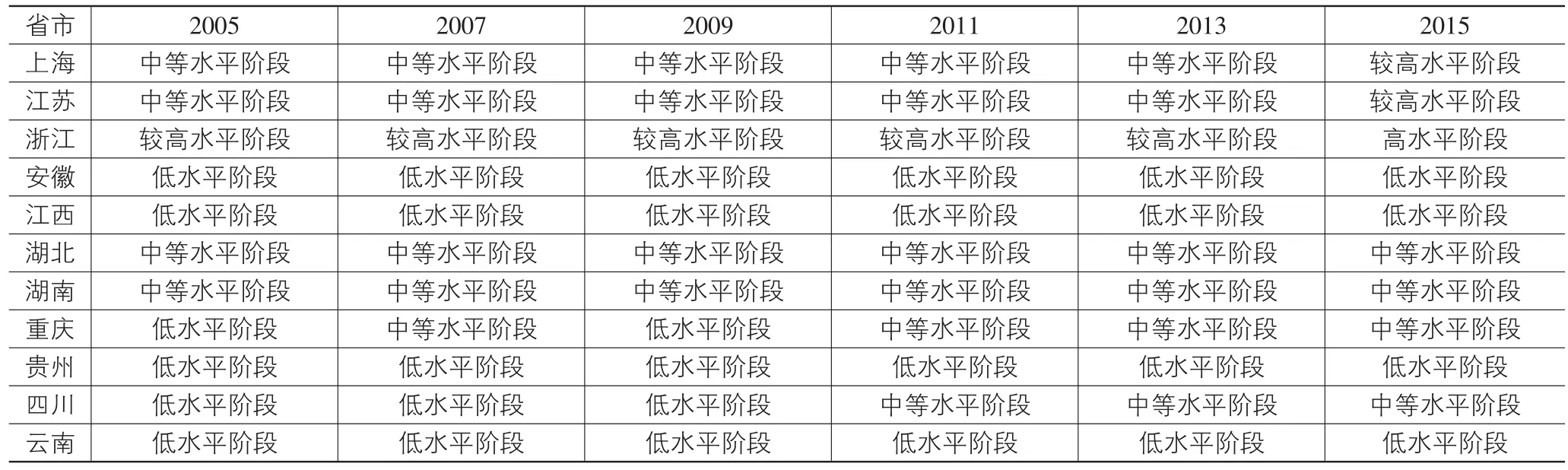

将长江经济带11省市3个子系统的耦合度和综合评价指数代入耦合协调度公式(9),从而得出长江经济带11省市耦合协调度,并根据耦合协调阶段的划分依据,得到长江经济带11省市所处的耦合协调阶段和对应的“美丽中国”建设阶段(见表4、表5所列)。

表4 长江经济带11省市耦合协调度指数及其阶段

表5 长江经济带11省市“美丽中国”建设水平阶段

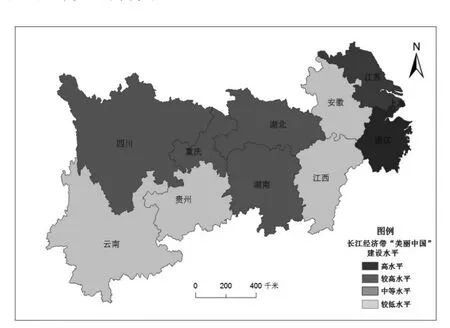

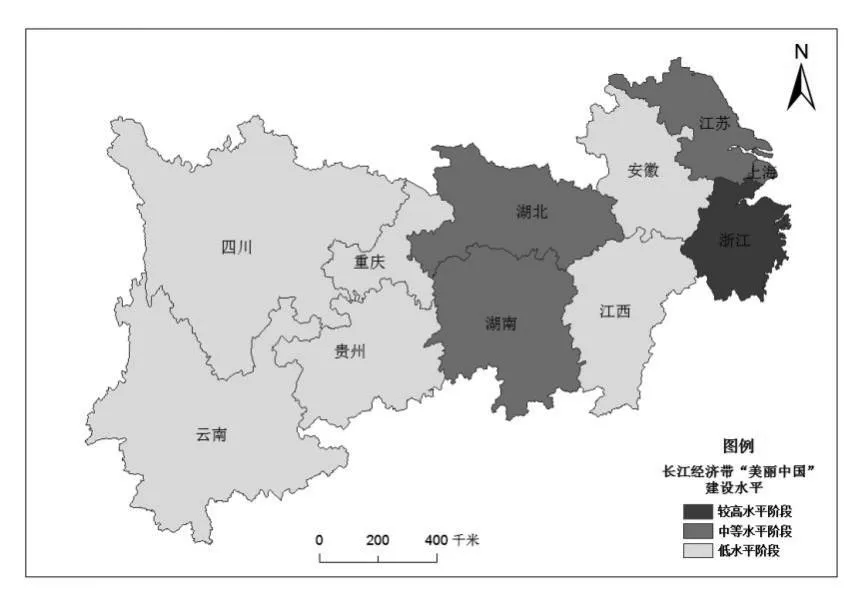

由表4、表5可知,长江经济带11省市三个子系统耦合协调度和“美丽中国”建设水平在2005-2015年一直处于平稳上升状态,表明整个区域总体上向着良性协调方向发展。从省域角度,上海、江苏“美丽中国”建设水平由中等水平阶段跨入较高水平阶段,耦合协调度由勉强协调上升为初级协调,浙江“美丽中国”建设水平和耦合协调度分别进入高水平阶段和良好协调阶段;湖北、湖南、重庆、四川“美丽中国”建设水平已进入中等水平阶段,湖北耦合协调度上升为勉强协调而其他三省还位于濒临失调阶段;江西、安徽、云南、贵州“美丽中国”建设水平一直处于低水平阶段,四省耦合协调度进入轻度失调阶段。从空间角度来看,由图7和图8可知,2005年长江经济带“美丽中国”建设水平存在较大差异,由长三角较高水平过渡到长江中游安徽、江西的较低水平再到湖北、湖南的中等水平最后到长江上游的较低水平;2015年长江经济带“美丽中国”建设水平空间格局有所改变,长江上游除云南、贵州和长江中游除江西、安徽之外大部分区域进入中等水平阶段,长三角依然是“美丽中国”建设的高水平地区,可见长江经济带“美丽中国”建设水平的空间差异将长期存在。

图7 2005年长江经济带“美丽中国”建设水平空间特征

图8 2015年长江经济带“美丽中国”建设水平空间特征

基于三个子系统评价指数、耦合度以及耦合协调度对长江经济带“美丽中国”建设水平进行全面分析可知,①长三角“美丽中国”建设水平最高,尤其是浙江已达到高水平阶段,江苏、上海经济发展和社会文化建设指数高于生态环境保护指数,耦合协调度小于耦合度,表明两省经济发展和社会文化子系统发展较快,但两个子系统的发展没有带来生态环境的改善,反而对当地生态环境造成较大的破坏。②长江中游的湖北、湖南以及长江上游的四川、重庆“美丽中国”建设已进入中等水平阶段,耦合度和耦合协调度相对较高,经济和社会文化进入快速发展阶段,生态环境压力凸显,系统内部矛盾突出。③长江中游的安徽、江西和长江上游的云南、贵州“美丽中国”建设仍处在低水平阶段,四省份耦合协调度较低,其中安徽属于经济、社会文化和生态功能水平均较低的地区,江西、云南、贵州属于经济和社会文化发展相对较为缓慢,但生态服务功能较好地区。

六、结论、建议与展望

(一)研究结论

本文一方面从定性视角对“美丽中国”三个子系统进行了耦合关联分析,另一方面从定量角度运用耦合协调模型对长江经济带11省份“美丽中国”建设水平进行分析,得出如下结论。①“美丽中国”三个子系统之间存在耦合关系,建设“美丽中国”,就是促使三个子系统达到高水平耦合协调。②长江经济带“美丽中国”建设水平一直处于平稳上升状态,整个区域向着良性协调方向发展,然而该区域三个子系统发展长期存在明显分层现象,表明长江经济带区域间发展差异短期内难以有效转变。③长江经济带经济发展和社会文化两个子系统评价指数在空间分布上具有较高的相似性,说明两者之间存在明显正向关联,而经济发展和社会文化评价指数较高的区域多是生态环境评价指数较低的地区,表明前两者对生态环境系统具有一定的负向作用。④长江经济带“美丽中国”建设水平因区域不同而呈现较大差异,长三角水平最高,成为整个长江流域经济和文化建设高地,但上海、江苏两省经济发展已对当地生态环境造成较严重破坏;长江中游的湖北、湖南以及长江上游的四川、重庆位居中等水平,四省经济快速发展对生态环境造成的压力越来越明显;长江中游的安徽、江西和长江上游的云南、贵州的水平较低,安徽三个子系统发展较为缓慢,其他三省生态服务功能较强。

(二)对策建议

(1)长三角尤其是上海和江苏两省应发挥经济高地的优势,一方面增加生态环境保护和治理的资金投入力度,通过强化工业三废、村镇生活废弃物处理以及提高森林覆盖率、城市绿地面积等措施,重塑良好生态环境,实现经济发展对生态环境保护的促进作用;另一方面长三角应发挥其经济的空间溢出效应,通过产业转移、生产要素流动、政府间合作等形式,辐射、带动、引领长江经济带经济发展,从而促进整个区域协同发展。

(2)长江中游的湖北、湖南以及长江上游的四川、重庆应继续加快产业结构优化,积极发展环保产业和高新技术产业,同时应重视生态环境的保护,以遏制经济发展与生态环境矛盾加剧的趋势,将经济发展控制在生态环境承载力范围之内,实现经济增长和环境保护的双赢。

(3)长江中游的江西和长江上游的云南、贵州生态环境子系统指数较高,三省应发挥生态环境优势,将生态环境优势转化为经济优势,大力发展生态经济、绿色经济,实现经济的跨越式发展,从而带动医疗、教育、文化等公共服务建设。

(4)长江中游的安徽应在保护好生态环境的前提下,积极承接长三角产业转移和加强与中三角产业合作,促进经济快速发展,进而带动社会文化建设。

(三)研究展望

本文对长江经济带“美丽中国”建设水平的研究仅限于2005-2015的数据,缺乏更长时间的分析,所得结论具有一定的局限性。由于限于篇幅,文章尚未对长江经济带不同区域“美丽中国”建设水平差异的因素进行深入探讨,不同区域“美丽中国”建设水平差异可能受到地理区位、资源禀赋、交通条件等因素的影响。因此,多角度探讨长江经济带不同区域“美丽中国”建设水平差异的内在机理还有待做进一步研究。

[1]侯佳儒.美丽中国的法治内涵[J].环境经济,2013(4):19-22.

[2]许瑛.“美丽中国”的内涵、制约因素及实现途径[J].理论界,2013(1):62-64.

[3]李建华,蔡尚伟.“美丽中国”的科学内涵及其战略意义[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2013(5):135-138.

[4]刘於清.“美丽中国”的价值维度及实现路径[J].桂海论丛,2014,30(1):53-56.

[5]祝小茗.刍论建设美丽中国的五重维度[J].中央社会主义学院学报,2013(4):93-97.

[6]刘佳奇.“美丽中国”的价值解读与环境保护新审视[J].学习与实践,2012(12):66-69.

[7]万俊人.美丽中国的哲学智慧与行动意义[J].中国社会科学,2013(5):5-11.

[8]亚夫.“美丽中国”的五重经济与社会含义[J].环境经济,2012(12):64.

[9]穆艳杰,郭杰.以生态文明建设为基础努力建设美丽中国[J].社会科学战线,2013(2):57-62.

[10]王卓君,唐玉青.生态政治文化论——兼论与美丽中国的关系[J].南京社会科学,2013(10):54-61.

[11]赵立立,吴江.生态文明视阈下美丽中国的愿景与实现途径探析[J].理论与改革,2013(3):29-32.

[12]王晓广.生态文明视域下的美丽中国建设[J].北京师范大学学报:社会科学版,2013(2):19-25.

[13]万俊人,潘家华,吕忠梅,等.生态文明与“美丽中国”笔谈[J].中国社会科学,2013(5):204-205.

[14]胡宗义,赵丽可,刘亦文.“美丽中国”评价指标体系的构建与实证[J].统计与决策,2014(9):4-7.

[15]向云波,谢炳庚.“美丽中国”区域建设评价指标体系设计[J].统计与决策,2015,3(10):50-55.

[16]谢炳庚,陈永林,李晓青.基于生态位理论的“美丽中国”评价体系[J].经济地理,2015,35(12):36-40.

[17]Fischer T B,Wood C,Jones C.Policy,Plan and Pro⁃grammed Environmental Assessment in EnglandNether⁃lands,and Germany:Practice and Prospects[J].Environ⁃ment and Planning B:Planning and Design,2002,29(2):159-172

[18]黄莎.旅游产业集聚与区域经济耦合关系研究——以厦门、泉州、漳州为例[D].泉州:华侨大学,2012.

[19]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,19(2):171-177.

[20]姜嫣,马耀峰,高楠等.区域旅游产业与经济耦合协调度研究——以东部十省(市)为例[J].华东经济管理,2012,26(11):47-50.

[21]Spitzer H.Einfuehrung in Die Raeumliche Planung[M]. Stuttgart:House of Eugen Ulmer Stuttgart,1995:26.

[22]Laborie J P,Langumier J F,de Roo P.La Politique Française D'aménagement Du Territoire de 1950 à 1985[M].ParisLa Documentation française,1985:50-54.

[23]Adriaanse A,Jeltes R,Reiling R.Towards a National Refer⁃ence Center for Environmental Information in the Nether⁃lands:A review[J].Environmental Management,1988,12(2):145-149.

[24]Grossman M R.Farmland and the Environment:Protection of Vulnerable Agricultural Areas in the Netherlands[J]. Agriculture and Human Values,1989,6(1):101-109.

[25]Brenner N.Metropolitan Institutional Reform and the Res⁃caling of State Space in Contemporary Western Europe[J]. European Urban and Regional Studies,2003,10(4):297-324.

[26]Jerry A.The Effects of Florida's Growth Management Act on Housing Affordability[J].Journal of the American Plan⁃ning Association,2003,69(3):282-295.

[27]Mebratu D.Sustainability and Sustainable Development:Historical and Conceptual Review[J].Environmental Im⁃pact Assessment Review,1998,18(6):493-520.

[28]Gunter S.Regional Cooperation and Economic Development[J].The Annals of Regional Science,1986,20(2):1-16.

[29]Serafy S E.Pricing the Invaluable:the Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital[J].Ecological Economics,1998,25(1):25-27.

[30]刘燕.论“三生空间”的逻辑结构、制衡机制和发展原则[J].湖北社会科学,2016(3):5-8.

[31]Alfsen K H,Greaker M.From Natural Resources and Envi⁃ronmental Accounting to Construction of Indicators for Sus⁃tainable Development[J].Ecological Economics,200761(4):600-610

[32]Daskalopoulou I,Petrou A.Urban Tourism Competitive⁃ness:Networks and the Regional Asset Base[J].Urban Studies,2009,46(4):779-801.

A Dynamic Research on the Construction level of"Beautiful China"in the Yangtze River Belt

XIONG Yuan-bin1,SHI Peng-fei1,LI Xing-ming2

(1.College of Economics and Management,Wuhan University,Wuhan 430072,China; 2.College of Urban and Environment Science,Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

“Beautiful China”is made up of three subsystems including ecological environment,economic development and social culture based on the Three Spaces theory.According to the coupling and coordination of the three subsystems,the coupling coordination model is constructed.In this paper,the spatial and temporal evolution characteristics of the construction level of“Beautiful China”in the Yangtze River Economic Belt from 2005 to 2015 are analyzed by means of coupling coordination model.The result shows that:(1)The construction level of“Beautiful China”in the Yangtze River Economic Belt has been in a steady state,and the whole area is developing toward the coor⁃dination;(2)There is a high positive correlation between economic development and social culture in the Yangtze River Economic Belt, and the first two subsystems have a negative effect on ecological environment subsystem;(3)There are obvious spatial differences that will exist for a long time for the construction of“Beautiful China”in the Yangtze River Economic Belt;(4)Different regions in the Yangtze Riv⁃er Economic Belt have different development paths due to the vary coupling degree and coupling coordination degree of the three subsys⁃tems.

coupling coordination model;“Beautiful China”;Yangtze River Economic Belt;construction level

K901

A

1007-5097(2017)08-000-0

[责任编辑:张兵]

10.3969/j.issn.1007-5097.2017.08.003

2016-12-8

国家社会科学基金重点项目(14AJY024);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH284);教育部哲学社会科学发展报告项目(11JBGP041)

熊元斌(1960-),男,湖北天门人,教授,博士生导师,研究方向:旅游营销,旅游发展战略;时朋飞(1989-),男,山东东营人,博士研究生,研究方向:旅游营销,旅游发展战略;李星明(1968-),男,湖北谷城人,教授,硕士生导师,研究方向:旅游文化。