关于传统客家民间儿童游戏的调查研究

2017-09-03黄凯达

黄凯达

关于传统客家民间儿童游戏的调查研究

黄凯达

游戏是儿童理解世界、适应环境的重要方式,缺乏游戏给儿童成长带来的损害是无法估量的。在当下电子网络游戏充斥的背景下,传统民间游戏日渐式微。本文深入研究传统客家儿童游戏文化的历史及价值,目的在于唤起全社会能从解放儿童个性的高度,重新认识传统游戏,并采取有效措施,继承和发扬这些优秀的传统文化。

客家文化 传统儿童游戏 创新社会管理模式

近几年来,有识之士有感于优秀传统民间文化的日渐衰落,为其继承保护问题争相奔走呼告。然而,在这些早已逝去或行将消逝的传统民间文化之中,却很少有人提及其中重要而又特殊的一支传统儿童游戏文化。

游戏是儿童成长过程中不可或缺的精神营养料,是儿童理解世界、适应环境的重要方式,是儿童获得身心健康发展的源泉,儿童通过游戏娱乐精神、释放情感、了解自然、适应群体生活,懂得行为规范,建立社会价值观,开始自然人向社会人的逐渐过渡,为将来进入成人社会做准备。游戏中学会的交际、交流、协调、谈判、妥协等社会交往的技巧,对儿童人格的形成、品质的培养、社会角色的建立具有重要的奠基作用,而缺少游戏机会与经验,将对儿童身体、心理各方面的发展带来难以估计的损害。

笔者从2009年秋季伊始,结合学校工作实践,对传统客家民间儿童游戏文化作了详尽的调查,并在广大儿童中积极推广传统游戏的传承和普及教育,取得了一定的成效。本文通过研究传统儿童游戏文化的历史,揭示日渐式微的传统儿童游戏文化的价值,目的在于唤起全社会能从解放儿童个性的高度,重新认识传统儿童游戏,采取有效措施,继承和发扬这些优秀的传统文化,切实为青少年的健康成长构筑一个健康的、有活力的、丰富多彩的文化生态环境。

一、传统客家儿童游戏的种类

传统客家儿童游戏的种类繁多,仅笔者所了解到的就不下五十种。根据游戏时身体参与的主要部分划分的话,大概可以分类为手部游戏,比如拾石子,捻捻转、掰手腕等;也有腿部游戏,比方说跳房子、踢毽子等;也有全身参与的游戏,比如捉迷藏、拔河、丢沙包等;还有口头的游戏,比如猜谜语、对对联等;也有些是智力游戏,比方说华容道、九连环、七巧板等传统经典游戏都属于智力游戏的一种,这类智力游戏还包括军棋、象棋、弹子跳棋等。另外,划分的依据不同所得到的结果也不同,比方说除了日常性的游戏项目外,还有节令性的游戏,如春游、放风筝、放烟花爆竹等,而从游戏涉及的内容看,但凡自然界的各类事物都纳入其中,花鸟鱼虫更是孩子们游戏的一个重要内容,比如捉蟋蟀、烧蚂蚁、捉蜻蜓、捕蝴蝶、黏知了等。

在过去物质匮乏的岁月里,小伙伴的快乐一点不逊于今天坐拥满屋电子玩具的孩子们。不仅游戏的种类繁多,而且每种游戏的变式也很多,究其原因,主要是游戏参与者的创造性极强,动手能力高。孩子们甚至能自创游戏,而且对外物的凭借很少,很多游戏几乎不需要什么道具,或是简单的一张纸、几个小石头等,也能玩出别样的精彩来,通过大伙的完善而逐渐流行开来。可以说,有小孩的地方就有游戏,就有无限的快乐。

二、传统客家儿童游戏的特点

分析这些游戏,可以发现它们有以下几个共同的特征:

(一)政治性强

我们知道儿童游戏作为社会文化的一个组成部分,它必然受到来自于成年社会各种因素的影响。在建国以后到改革开放初的那个时期,阶级斗争、政治运动是其时代的代名词。这种时代特征也反映到儿童游戏之中,如古老的“抽陀螺”游戏,在六十年代被称为“抽汉奸”,孩子们无师自通地把社会现象改造为游戏内容,如以“抓特务”“官兵抓匪”“炸碉堡”为题材的集体对抗游戏,充分体现了孩子们的创造性和模仿力。

(二)自然性强

这一时期的儿童游戏体现出较强的自然性。这个自然性主要表现在儿童游戏中的工具是以自然材料为主,因地制宜,就地取材,如打仗类游戏,儿童多用木棍、竹棍、弹弓(纸制子弹)、木手枪、木刀剑等作游戏工具。小瓶盖、砖头瓦片、青草树叶、毛巾等被儿童当作过家家游戏材料的频率最高,85%以上的被调查老人童年时玩的捏泥都是自己挖的,在60年代玩过积木、拼图等专门生产的、现成玩具的只占2%。绝大部分的被调查者玩的是自己或家长用自然界材料或生活废弃物简单加工制成的玩具。到90年代则发生了天翻地覆的变化,购买玩具商品的占98%,自己制作的仅占2%。

与游戏相伴的游戏工具的制作也成为孩子们一个有益的游戏。因为,从游戏工具的制作,再到用工具进行游戏,儿童都是身体力行、自始至终亲力亲为,体现出极强的参与性。如折纸船、做弹弓、做竹蜻蜓、制蛐蛐罩、糊风筝等,制作玩具本身就需要相当的技艺,这使孩子们变得心灵手巧。对比今天从玩具店购买的商品,也更能够使孩子们懂得珍惜,也给孩子们带来更大的乐趣。

(三)群体性强

这一时期儿童主要以集体游戏为主,很少有独自一个人玩或与父母玩亲子游戏的情况。与此相适应的是儿童游戏的地点大部分是在户外,与自然界的关系非常密切。

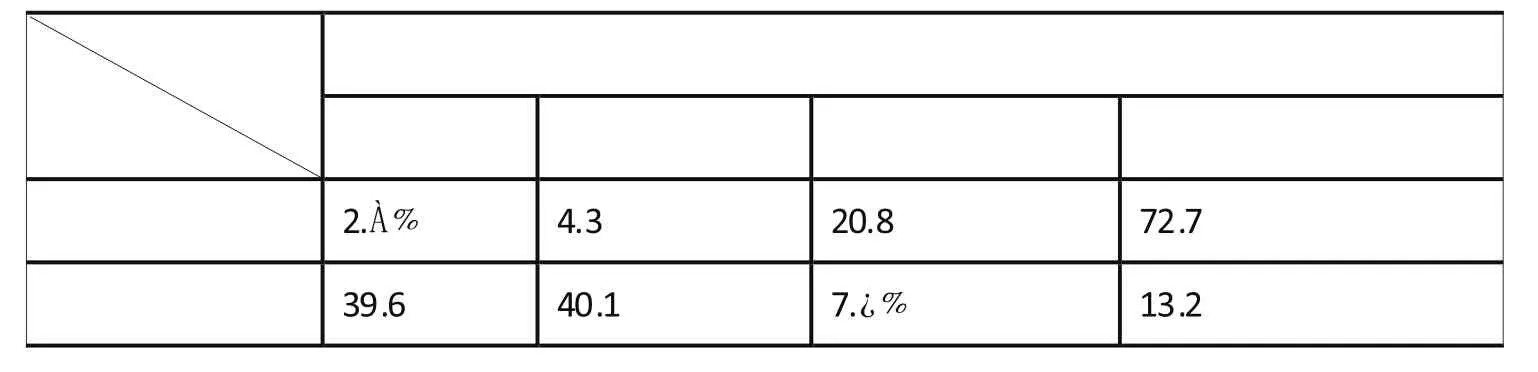

(四)游戏的性别差异大

这一时期的儿童游戏还能体现出较为明显的性别差异。男孩子喜欢玩竞争性、对抗性的大肌肉技能型游戏,如滚铁环、弹球、斗鸡、爬树、掰手腕等。而女孩子喜欢玩丢手绢、过家家、抓子、绕绞线等手部小肌肉技巧型游戏。

(五)儿童游戏的时间比较充裕

调查显示,在过去的那个时代,玩耍占了孩子们课余绝大部分的时间,他们都喜欢玩、会玩,也有充裕的时间去玩,玩的时间远远超过学习、看电视(在八十年代之前,电视也尚不普及)或是其他项目的时间,从玩中获得的乐趣大,这为孩子们日后快速融入社会、胜任各项工作奠定了坚实的基础。

三、当代儿童游戏的现状及传统客家儿童游戏日渐式微的成因分析

当代儿童拥有前所未有的物质条件,他们是幸福的一代,但是从另一个角度说,他们又是有缺陷和不幸的一代,因为他们并没有体会到他们的父辈那般的童年快乐,由于竞争意识的提高和全社会对孩子们看管程度的极大提高,他们在很大程度上失去了自由游戏的机会,接触自然的几率逐日降低,而电子游戏却充斥于这个年代的每一个角落,也呈现出了游戏性别差异逐渐减少的特点。

(一)竞争意识的迅猛提高导致游戏机会无法得以保障

过家家、丢手绢、斗鸡、跳房子、滚铁环……这些曾流行于上世纪八十年代前的儿童游戏,在今天的城市已经是难寻其踪。放学后、节假日,我们看到的更多的是背着大书包奔走于各种补习班、兴趣班之间的孩子。社会竞争意识在上个世纪八十年代随着高考制度的恢复而迅猛提高,人们重视儿童智力的教育,功课学习被摆在了最重要的地位,各种课外辅导教育几乎填充了孩子们全部的课余时间,而玩的时间被挤到了几近于无的地步,游戏的重要价值(教育价值和发展价值)与意义被人们所忽视,儿童的游戏权利无法得以保障。

(二)计划生育政策的实施导致游戏伙伴的减少

我国于1971年就开始推行计划生育政策了,1982年正式把计划生育确定为基本国策并写入宪法,而在此之前,受到“人定胜天”“人多力量大”等思潮的影响,每家每户都有好几个小孩。而自从实施计划生育政策后,大家都是独子独女,要找个玩伴都是困难的,加之是独生子女,家长看护得更紧,生怕独自外出游戏产生安全事故。且现在多居住在套房里,小孩子回到家里,套房门一关,也只有与积木为伴。然而,再丰富的玩具,也无法赶走没有玩伴所带来的空虚和无聊。

2016年,国家及时实施二胎政策,它的实施一定会给全社会带来深远的影响,也将给儿童的游戏文化环境建设带来极大的改善。

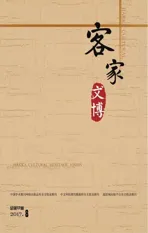

表1 儿童游戏地点的变化

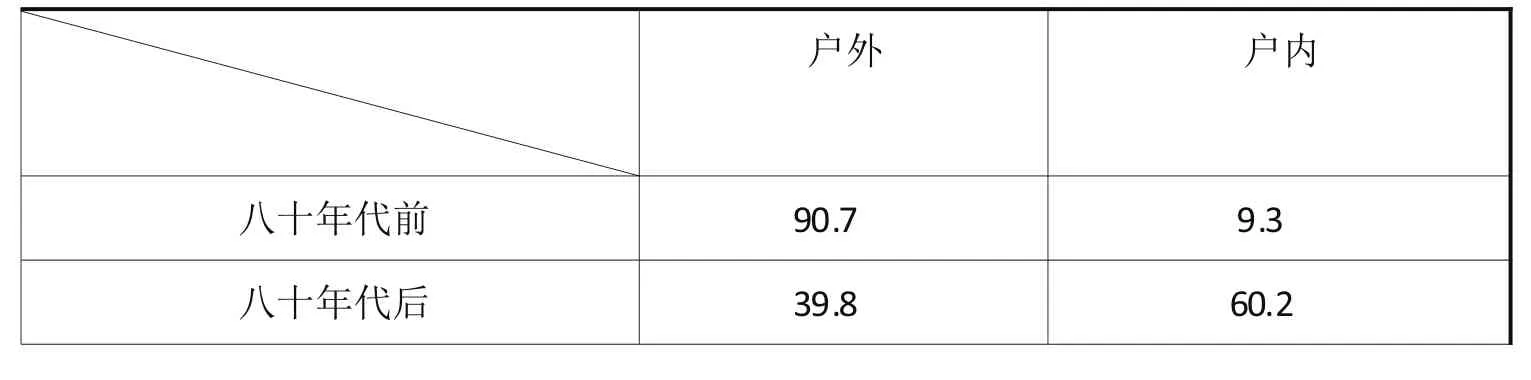

表2 儿童游戏伙伴的变化

(三)城市化进程导致活动地点的变化

改革开放以后,以经济建设为中心,随着城市化进程的加快,城市中到处高楼林立,交错盘结的街道上车水马龙,儿童游戏的空间受到了极大的缩减。居住环境的变化带来了儿童游戏地点的变化,由户外转向户内。

封闭的套房格局使人们缺乏交流,即使楼上楼下等相邻的家庭也互不串门,而孩子更多的是在家中单独的玩耍。由于缺乏游戏伙伴,再加上计划生育的实施,亲子游戏也在儿童生活中起着越来越重要的作用。

根据问卷调查的数据,可以清楚地看到不同时期儿童游戏伙伴的变化。而游戏类型也相应的转为安静的、智力型的。儿童购买宠物甚至电子宠物的比例大幅上升,尤其是电子游戏在这种历史背景下应运而生并得到迅猛发展,成为当代最主要的儿童游戏。

(四)自然性大幅下降,商品化程度迅猛提高

都市化进程的加快,使儿童接近自然界的机会越来越少,利用自然界的原材料制作玩具的比例大幅下降,问题的另一方面是,随着市场化经济建设的大发展,出现了专门的玩具生产厂,琳琅满目的商品化玩具在儿童的玩具中占着绝对比例。以比较典型的儿童玩的“捏泥”材料之变化来说明,在60年代的儿童捏泥游戏由三个部分组成:到自然界去挖合适的泥土;根据自己的喜好,捏出各种造型的物体;用自己的制成品进行游戏。

到了八九十年代,随着橡皮泥的出现,省去了找泥挖泥的过程,再到21世纪出现了更多完美的橡皮泥套装,配备了各种造型模具,捏泥过程中发挥主体能动性进行制作的机会荡然无存,游戏过程大大缩减,只剩下最后一个部分。儿童从游戏中获得发展的价值、获得欢乐的机会越来越少。

(五)儿童游戏的性别差异明显减少

由于居住环境的大改变,过去甚为流行的滚铁环、放风筝、斗鸡等激烈的游戏,因为没有游戏的空间、场地,越来越多的集体性游戏正在我们身边消失,男孩子也逐渐玩起了较温和的、较女性化的游戏,如丢手绢、击鼓传花、玩橡皮泥、跳绳等游戏受到男孩、女孩的共同喜爱。

而且社会思想的改变使男女平等观念深入人心。家长教导女孩要自信、勇敢,教导男孩要心细、有恒心、韧性,这也造成了男、女游戏类型的差异逐渐缩小。

表3 各种游戏类型男女参与人数的对比

(六)新的时代赋予儿童游戏新的内容

儿童游戏在新的时代被赋予了新的内容。随着计算机的普及和网络技术的飞速发展,开创了现实世界之外的虚拟世界,电子游戏取代了以往的现实游戏形式,成为当代最主要的游戏方式。在这个虚拟世界中,个人意识至上,是情感价值的唯一取向,这是当代儿童文化精神本质的重大变迁。

与游戏一样,儿童读物也发生了巨大的变化。曾经陶冶一代人成长的《西游记》《三国演义》等逐渐消失在历史的长河中,取而代之的是抽象的变形的卡通读物。不管是读物也好,游戏也罢,这种变形的精神世界,改变着儿童对客观世界的真实认识。

四、关于继承和发扬传统客家儿童游戏的若干建议

如前所述,随着计算机的普及、网络技术的发展开创了现实世界之外的虚拟世界,电脑游戏代替了以往的现实游戏形式,给儿童的健康成长带来难以估量的伤害,如交际生硬、自我中心、孤独自卑等等。所以,弘扬传统儿童游戏文化在当代更显得刻不容缓,笔者认为应采取如下有效措施,为儿童构筑一个健康的、有活力的丰富多彩的社会文化生态环境。

(一)各级政府应高度重视青少年游戏文化建设,采取切实有效措施,让传统儿童游戏重新走进广大青少年儿童的生活

首先要充分认识当代儿童游戏文化的状况及其日益暴露出的弊端,重新认识传统儿童游戏文化的价值,抓紧保护抢救已消失或正在消失的传统儿童游戏文化,使之不再是只记载在历史文献之中,而是走进儿童生活之中。尤其是教育、文化部门应做好非物质文化遗产申报工作,因地制宜,结合实际开展各种传统儿童游戏。当前,国家规定中小学生每天在校活动时间不少于1小时,笔者认为开展传统游戏是很好的活动内容。同时,笔者在走访各级文化部门的时候,还了解到“跳房子”被梅州市梅江区列入非物质文化遗产名录,这是各级政府重视优秀文化传承的重要体现,热切期盼着能有更多的优秀儿童游戏文化得以继承和发扬。

(二)全社会都应转变观念,给儿童松绑减负,还孩子游戏的权利,这应是促使儿童健康成长最重要的外部环境

现在的这一代儿童,父母给予了太多太多的物质条件,同时,成人对他们的期望值、对他们的控制程度也是以往社会所不曾有的。因此,解放儿童,还孩子们天真快乐的童年,给孩子们构筑一个健康有活力的丰富多彩的社会文化生态环境,关系到我们国家的今天和明天。

(三)注重对民间儿童游戏资源的搜集

对民间儿童游戏资源的搜集可以从以下三个方面着手:

1、根据文献资料进行搜集。学校、幼儿园可以通过购买、借阅、复印、查阅等多种形式,搜集民间儿童游戏素材,为民间儿童游戏的整理和开展打下基础。

2、发动社会热心人士帮助搜集。民间儿童游戏发源于民间,散见于民间各地,因此,我们搜集的重点应在民间。一方面,主动与社会上研究传统文化的社会机构及个人联系,发挥他们的优势,请他们利用各种机会帮忙搜集或者请他们把已研究的成果无私奉献给孩子。另一方面,可以发动广大家长帮助收集。

3、组织教职员工积极搜集。每个人都有过童年的游戏生活,玩过许多民间游戏,大家坐在一起,边回忆边记录边相互补充。采用这种形式不仅能搜集到许多有趣的游戏,而且把老师带回美好的童年生活,使他们获得愉快的情绪体验。

(四)将民间游戏与学校、幼儿园的活动互相融合

1、结合体育活动练习学生的基本动作,安排相应的民间游戏进行复习巩固,使幼儿在愉快的嬉戏中锻炼技能,练习动作。这时游戏内容需要根据班级幼儿的特点进行选择,如小班幼儿应选择游戏内容较简单或有辅助玩具的游戏(如捉迷藏、吹泡泡等),这样才能吸引幼儿的注意,从而激发他们参与游戏的愿望。而中、大班幼儿就应选择活动量较大、内容较有竞争性的游戏(如老鹰捉小鸡、丢沙包等)。

2、在户外小型分散游戏中的选用。户外小型分散活动一般以玩运动器械、小型体育玩具和小游戏为主。期间,一般可以安排一些活动量适宜,或是可以培养幼儿交往、谦让、合作精神的民间游戏。例如,“滚铁圈”“踢毽子”等,学生可以根据自己的意愿,自由寻找伙伴,自选玩具,自选玩法或自己商量制定规则、改变玩法。

3、把民间游戏安排在室内的活动区自选游戏中。如“抓子”“丢手绢”等可以丰富幼儿游戏的内容。

4、利用零散的间隙时间做民间游戏。如幼儿来园后、离园前、饭后、活动间隔时有许多零散时间,可选择些不受时间、场地限制,玩具携带方便、便于收拢的游戏。

[1]恽如伟.游戏与青少年的发展面向教育的游戏策划[J].南京师范大学出版社,2013.

[2]杨枫 百花.现代儿童游戏教育[M].山东:明天出版社,1998.

2016-3-2

黄凯达,男,广东梅州人。任职于梅江区金山小学,研究方向为客家文化。