人性和伦理

2017-08-31闵家胤

闵家胤

(中国社会科学院哲学研究所,北京 100732)

【文化哲学·系统哲学讲稿(4)】

人性和伦理

闵家胤

(中国社会科学院哲学研究所,北京 100732)

在“人性的系统模型”的第6个层次上,人是一个耗散结构,吸收负熵,排出熵;损坏各处,构建一处。这是人性最深层次利己性的科学证明。系统哲学的道德律令是利己但不自私。人性恶是天生的,而善则需要培养。应当注重基本道德的培养,诚信则须从政府做起。

人;人性;利己;自私;伦理;道德

关于人和社会的关系,我最近悟出这样一个道理:原子是物质的最小单位,物质的全部秘密都潜藏在原子里面,只有到20世纪把原子研究透了,人类才真正懂得物质;细胞是生物的最小单位,生命的全部秘密都潜藏在生物细胞里面,只有到20世纪把细胞研究透了,发现细胞染色体里面的生物遗传基因(DNA)的决定作用,人类才真正懂得生命;同理,人是社会的最小单位,是社会的原子,是社会的细胞,社会的全部秘密都潜藏在人身上和人心里,只有未来把人研究透了,把人性研究透了,人类才会真正懂得社会及其历史。我相信,这是一个非常重要的道理。在《庄子》书中,庄周曾借他人之口抨击孔丘,曰:“儒者明乎礼义而陋于知人心”。这对儒家真是“一剑封喉”,对近现代各种乌托邦社会理论何尝不是这样?因此,我认为,从现在起,历史哲学家、社会哲学家和社会科学家都应当重新把研究的重点放到人身上,重点研究人,研究人性,发展人学;只有把人研究透了,建立起科学的人学,然后才可能建立科学的社会哲学和历史哲学。人类才可能真正懂得自己身处的社会和自己懵懵懂懂创造出来的历史。

微宏同构,以微观解释宏观,用人解释社会,这是一篇大文章。今天的讲题是《人性和社会》,只做这篇大文章的一小部分,尝试用人性解释伦理学上的若干基本问题。

人性的系统模型

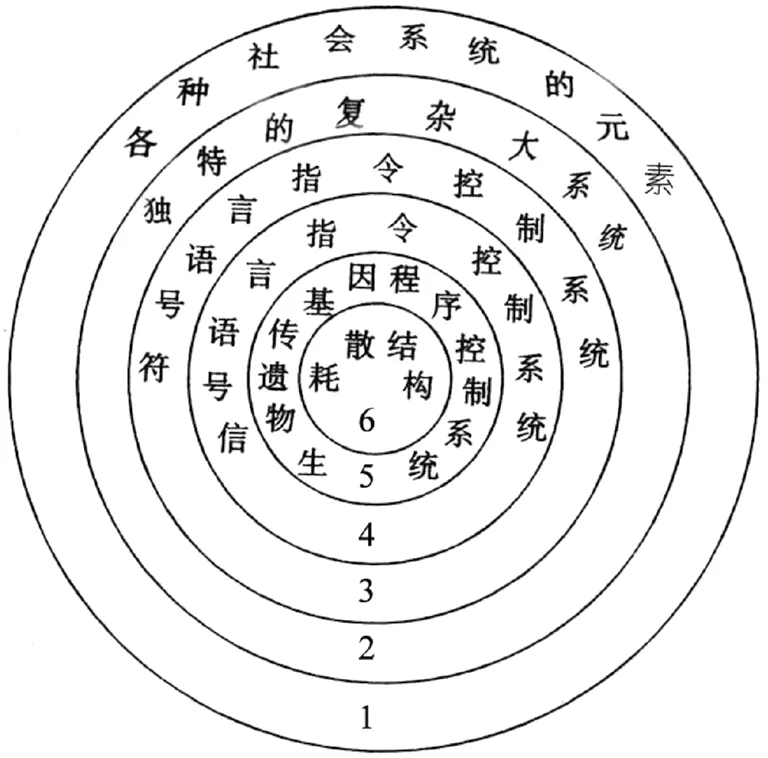

人是宇宙中最复杂的系统,或至少是最复杂的系统之一。因此,人性是最复杂的属性,或至少是最复杂的属性之一。我用系统论研究人性三十多年了。刚接触系统论,1981年我在社科院哲学所做的第一篇哲学论文就是《人性的系统模型》。此文于1986年春提交在井冈山举行的“全国中青年哲学论文评选大会”,获优秀论文奖,后收入我的专著《进化的多元论——系统哲学的新体系》。三十多年来,我多次改进这个模型,现将最新版本做最简介绍。

我建立的《人性的系统模型》不是表示数量关系的数学模型,而是表示人性各个层次之间关系的质模型;不是流程或反馈环路之类的动态模型,而是人性共时空结构的静态模型,虽然它也体现出人性的稳定性变化和发展动态。

图1 人性系统模型之一

首先建立的是“人性系统模型之一”(图1所示),它是外延逐层扩大的人的类归属模型:第一人是多种社会组织的成员;第二人是独特的个体;第三人是人;第四人是动物;第五人是生物;第六人是开放系统。后三个层次就是马克思讲的“人直接地是自然存在物”。

推进一步,我建立“人性系统模型之二”(图2所示),它是“人性系统模型之一”被系统科学化,即进行系统论的抽象之后得出的,由六种系统构成的人性系统模型。在第一个层次上,人是多种社会系统的元素。在第二个层次上,人是独特的复杂大系统;在第三个层次上,人是符号语言控制系统;在第四个层次上,人是信号语言指令控制系统;在第五个层次上,人是生物遗传基因程序控制系统;在最深的第六个层次上,人是非平衡态热力系统即耗散结构。他要通过消耗物质-能量维持自身远离平衡的稳态。这里我要做一点非平衡态热力学解释:人体的稳态温度是37℃,远高于地球表面的平均温度14 ℃,更远远高于宇宙的平均温度-273℃(3k),这种远离平均温度的状态就叫远离平衡。人这个远离平衡的系统是怎样维持37℃这个稳态的呢?大家都知道,是靠耗散太阳能和各种各样的变相太阳能维持的。假如人死了,耗散停止了,人的尸体便很快滑向14 ℃,而假如太阳突然消失了,那就很快滑向-273℃。

图2 人性系统模型之二

图3 人性系统模型之三

最后,我建立“人性系统模型之三”(图3所示),它是“人性系统模型之二”六个层次上的六种系统的行为的属性,即我们要寻找的人性;由外向里,由浅到深,由最不稳定到最稳定的六个层次的人性。下面我们逐层讨论具1至6层次的人性。

在模型上讨论人性

在人性系统模型第一个层次上人是各种社会系统的元素,是各种社会关系的总和;每种社会系统都赋与他或她一种社会关系以及相应的社会系统质。*《马克思理论和方法论中的系统性原则》在这本书中,库兹明提出马克思最先发现“系统质”,因为马克思说,一件物品,只有当它进入商品流通系统时,它才获得一种系统质叫“商品”。我还可以补充:马克思还说过“黑人就是黑人,只有在一定的关系下,他才成为奴隶。”每个人身上的社会系统质分别是家族性、地区性、职业性、阶级性、党性、教派性、民族性、国民性等。这就是马克思那句名言“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”在系统科学上的含义。曾经有几十年,我都相信这是最深刻的人性,但自从建立了我自己的“人性的系统模型”之后,我发现它是最表浅和最容易发生改变的人性。人的阶级性容易改变,我想举一个很生动的实例。《史记·陈涉世家》记载:“陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:‘苟富贵,无相忘。’”可是,没过几年,待他称王住到宫殿里面之后,那几个跟他一起做雇农的穷哥们满怀希望来见他。他们惊讶地用如今安徽地方的土话惊呼:“夥颐!涉之为王沈沈者!”陈涉反嫌人家粗俗无礼,要杀那几个家伙。经左右求情,才从轻发落,让他们自己滚出去。这就是阶级性随地位改变而改变的真实记录。鲁迅有几句诗“一阔脸就变,所砍头渐多。忽而又下野,南无阿弥佗”,也是人的社会性变化很快的鲜明写照。因此,把理想社会建立在人的某种不变的阶级性的基础上,那真是在流沙上面建高楼——不垮才怪呢!最浅的文学,招贴画似的宣传品,就只描写这个层次上的人性。

在人性系统模型第二个层次上人是独特的个体。所有的人都是由各不相同的生物遗传基因(DNA)外化出来的各不相同的个体表型,又在各不相同的社会环境中接受各不相同的社会文化遗传,于是形成各不相同的独特个性。这就是说,每个人都有自己独特的长相、独特的性格、独特的气质、独特的天赋、独特的知识结构、独特的世界观,以及独特的人生观——价值观。因此,每个人都是一件个性十足的艺术品。较为深刻的文学作品写到“典型环境中的典型性格”这个层次了。

在人性系统模型第三个层次上,人是符号语言指令控制系统。在这个层次上,人是符号动物,文化动物,理性动物,是认知主体、道德主体和创新主体,是文明和社会进化的推动者。社会文化遗传将利他性、善、服从理性、控制情欲和遵纪守法注入人的头脑,使他超越动物成了人。

在人性系统模型第四个层次上人是高等哺乳动物。我们发现在他身上有这种动物拥有的所有器官、腺体、神经系统和相应的信号刺激,当然也就有从这些系统中涌现出来的功能——属性及其主观体验——欲望、感受和情绪。人寻求欲望和感情的满足是人性使然,是天然合理的。更深刻的文学描写人到了这个层次。

在人性系统模型第五个层次上,人是生物遗传基因DNA程序控制系统。我们发现它的行为属性是自复制,潜能的外化,以及自我实现。英国分子生物学家R·道金斯那本《自私的基因》在中国发行甚广,影响甚大。但是,虽然这本书对我有启发,但其结论我却不敢苟同,因为生物遗传基因DNA大分子自在地盲目自复制,根本不懂“自私”或是“为公”这种人类伦理学概念,因而无所谓“自私的基因”或“为公的基因”。总之,我不满意道金斯的结论,而是向前推进了一个层次;并且,用可以客观评价的“利己”概念代替只可以主观评价的“自私”概念。

在人性系统模型第六个层次上即在最深层次上, 人是耗散结构。我发现人的本质属性是“利己性”,这是运用熵判据从描述耗散结构行为的微分方程式(普利高津方程)ds=des+dis中推导出来的:其中,ds是生物机体系统的总熵值,它等于系统自发增熵dis与从环境吸收进来的负熵des之和。作为耗散结构,任何生物机体在同环境的交换中始终要赢得一个负熵值(-|des|)抵消和超过内部自发的增熵(+dis)。吸收负熵,排出熵;损害环境,构建自己;损坏各处,构建一处。这就是作为远离平衡的非平衡态热力系统的耗散结构的利己性。人就是这样一种耗散结构系统,秉有这种利己性,而这种利己性是同人的存在和生长联系在一起的,是人的本质属性。人的这种利己性逐级放大就是世界不断爆发的社会冲突和自然环境破坏的全球问题。

我做出人的本质属性是利己性的数学证明是在1981年,当时我39岁。我相信这一发现对哲学和社会科学的重要性相当于勾股定理对几何学的重要性。那天喜不自禁,不由得想起古希腊的毕达哥拉斯学派,在发现勾股定理之后,曾杀牛大摆宴席庆贺三天;他们都穿白衣白袍,其场面该何等壮观。我既无钱财,又无追随者,更谈不到学派,但心有豪情,于是买两瓶啤酒自己喝个痛快。发誓从今以后再不做“斗私批修”或“狠斗私心一闪念”这种傻事,因为那跟拔着自己的头发要离开地球一样可笑。利己性是最深刻最稳定的人性,“私”永远从人心这个神秘空间无中生有似地升起,盖源于上述微分方程。利己性用不着斗,也斗不尽,相反,它是驱使人行动和推动社会进化的根本动力。当然,我们应当更清醒地认识到,利己性既是进化的动力,又是人性恶的根源。人的利己性的释放相当于核裂变——既能释放出巨大的能量,又具有极大的破坏性;社会需要有防护层——道德的心防、政策的调节和法律的刚性防护。最深刻的文学对人的描写达到第六个层次。

我还要说,我在“人性的系统模型”第六个层次上的发现,宣判了任何乌托邦的死刑,因为人性,具体说人的利己性,是这种幻想无法逾越的障碍。这一发现又论证出市场经济的合理性。在克林顿总统时期担任美联储主席的格林斯潘,在某种意义上真正统治美国和世界的人,有一句话:“市场是人性最深切的表达。”显然,采用市场经济的工业-信息社会植根于人性的第六个层次,把人的根本属性利己性作为社会的基础;不错,这是一个逐利的社会,金钱的社会,但它又是建立在人性的花岗岩层上的社会。历史证明,其稳定性和生命力是不容怀疑的。

在这个意义上,中国人永远要感谢邓小平,是他在经历了政治上的三起三落之后,最后复出,凭借自己的权威,顶着各种压力,果断地几脚把中国从乌托邦社会踹进了市场经济社会,这才有后来三十年的经济快速发展和人民生活水平的相应提高。现在的问题是,在继续深化经济体制改革的同时,如何开启和推动谈论已久的政治体制改革、文化体制改革、教育体制改革和科研体制改革,将邓小平发动的改革进行到底。

利己但不自私

我们建立起“人性的系统模型”,发现和论证出“利己性”是人的本质属性,这就为具有科学性的伦理学奠定了一块坚实可靠的基础。现在,让我们转而在这个模型上讨论伦理学的某些基本问题。

让我们首先辨析“伦理”和“道德”这两个基本范畴。伦理是社会制定的个人行为规范,而道德则是个人内心的行为准则。伦理外在于个人,从外面对人的行为构成非强制性的限制;道德内在于心灵,从里面对人的行为选择做良心约束。伦理内化入于心就成道德,道德外化进入社会就成伦理。伦理属于文化,道德属于文明。

接下来,我们辨析“利己”和“自私”这两个基本概念。我们以系统为“己”,以环境为“他”,找到具有物理客观性的熵判据作为“利己”还是“利他”的标准,最终证明了人的利己本性。可见,“利己”是具有客观科学判据的伦理学概念。我们还可以进一步论证,举凡人组成的社会系统——家庭、公司、企业、国家、国家联盟乃至人类社会都具有这种利己性。利益关系是人际和国际最基本的关系,不管多么高尚的行为,不管多么冠冕堂皇的言辞,下面往往都隐藏着隐秘的利益。十九世纪英国首相帕麦斯顿的一句话“没有永久的朋友,没有永久的敌人,只有有永久的利益”,可以做这个判断的注脚。金钱作为利益符号成为人类社会的通货,其源亦在于此。利益交换则是政治妥协的通则。

由此可知,司马迁史记《货殖列传》所引民谚:“天下熙熙,皆为利来;天下嚷嚷,皆为利往。”乃是中国古人老早就悟出的一条平凡的真理。同为古谚,“人不为己,天诛地灭”则背了千年骂名,看来也需要平反。因为它讲的是“人不为己”,而不是“人不自私”。“天诛地灭”意为“天地诛灭”或“天地不容”,总之是“在天地间无法存在”。这也是大实话:呼吸、饮水、吃饭是系统输入,拉屎、撒尿、交媾是系统输出。试想,人的这六种最基本的利己行为都没有了,人作为一个开放系统还能存在吗?孔孟代表的儒家告诫世人不可“见利忘义”是正确的,但是儒学“羞于言利”却把中国人害苦了。倒是《佛说十善业道经》第二十四集讲得好:“人生为己,天经地义;人不为己,天诛地灭。”

“自私”同“利己”有联系,但又有根本性的区别。“利己”是伦理概念,“自私”是道德概念;“利己”有客观判据,“自私”纯粹是主观断言;“利己”没有褒贬色彩,而“自私”是个十足的贬义词。可以这样定义:“自私”是个人在应当并且有能力履行社会义务和道德义务的情况下没有履行,反过来社会和他人对这个人做的社会评价或道德谴责。举一个显见的小例子: 在《上甘岭》这部电影里,坑道里只有一个军用饮水壶的水了,志愿军战士们传着喝。每个人都喝一口,这是利己行为,无可厚非。倘若有一个战士,一扬脖子咕嘟咕嘟喝了好几口,那么其他战士心里准会骂“这家伙太自私!”再举个例子:个人有义务赡养父母,也有能力赡养,可是他不尽赡养义务,或对父母非常吝啬,那么他的父母、亲友和邻居就会骂他“自私”。

如此看来“利己”同“自私”确实不同。我还可以补充说,在英文里面它们也是两个词:利己是self-interest, 自私是selfishness;前一个词的构词含义是“自己的利益”,后一个是“只顾自己”。然而,我们又不能不指出,“利己”同“自私”又是相互联系的:利己无可指责,可是“利己”超过一定限度达到不尽“利他”义务时,达到中国先秦杨朱“拔一毛利天下而不为”的程度,那就过渡成“自私”了。

总结以上论述,我提出系统哲学的道德律令:利己但不自私。这个命题的意思是说,利己是天然合理的,既是个人生存所必须,又是社会进化的动力;因此,人可以且应当追求个人利益,但同时还要履行个人对他人和对社会的道德义务。这个命题不那么伟大,但切合实际。一般人能做到这条就很不错了。

人性善恶

心性论是中国古代哲学最发达的部分,其中“人性善恶”又是争论最激烈的议题;两千多年来,众说纷纭,诉讼不决。

人性讨论始于孔子,“子曰:性相近也,习相远也。”(《论语·阳货》),是孔子把人性划分为“与生俱来的天性”和“后天学习来的习性”。

孟子继承孔子力主“性善论”,此说流布最广,影响最大。《三字经》开篇词:“人之初,性本善;性相近,习相远”,即宪章孔孟。然细考孟子所谓“人性”,实则并非人之本性,乃人异于禽兽之特殊性,被称为“端”。孟子讲的这个“端”拿英语说就是“the end”,更好理解的表达是“the starting point”。

孟子曰:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。”(《孟子·离娄》)“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。”(《孟子·告子》)“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;恭敬之心,礼之端也;是非之心智之端也。人之有四端也,犹其有四体也。”(《孟子·公孙丑》)概括以上几段引文,孟子的“性善论”是说:人心中天生就有区别于动物的恻隐之心,羞恶之心,恭敬之心,是非之心。这四端是善的萌芽,经后天学习扩充,就能生发出仁义理智四善,所以人性善而兽性不善。后世儒生拓展成“仁智礼义信忠孝节义”八端。儒生骂人骂得相当文雅:“你忘八端!”可是,普通民众听不懂,于是,就按自己的想像骂,骂着骂着就骂成:“你王八蛋!”四川人又推想,“王八蛋”孵化出来就是“小王八”,“小王八”就是“小乌龟”,于是就有川骂:“你龟儿子嘞”。

荀子反对孟子,力主“性恶论”。然细品发现荀子之“性”并非孟子之“性”。荀子曰:“生之所以(已)然者谓之性。”(《荀子·正名》)继而又言:“不可学不可事而在人者谓之性,可学而能可事而成之在人者谓之伪,是性伪之分也。”(《荀子·性恶》)。然后,荀子开宗明义提出他的“性善论”:“人之性恶,其善者伪也。”(《荀子·性恶》)概括以上引文,荀子的“性恶论”是说:遵循孔子最初对人性的两分,“性”是“与生俱来的天性”,而“伪”则是“后天学习来的习性”,是“人为”(伪)。“凡人之性者,尧舜之与桀跖,其性一也。君子之与小人,其性一也。”(《荀子·性恶》)然后,荀子提出自己的主张“化性起伪”,意即用后天“人为”的道德规范和法制去超越人性,促使人性改变而趋善。他写道:“故圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而制法度。”(《荀子·性恶》)

除孟荀两家互相反对的观点外,还有《孟子》书中论敌告子的“性无善恶论”,善恶均为后天养成;王充《论衡》书中讲的周朝人世硕的“性兼有善恶论”,后天养善则善长,后天养恶则恶长;以及董仲舒、王充、韩愈发展的“性情三品”说,把性与情分为上、中、下三品。

由此可知,由于仅限于采用直观-内省的方法,中国古代哲学家言人性善恶恰似“盲人摸象”,各执一端,各持已见;均言之有理,持之有故,然难取得公认。由此反观,借助二十世纪人类达到的科学成就,我们用系统科学方法建立的“人性的系统模型”,可以欣慰地说,得出的结论是有科学的确定性的。

仅就人性善恶言,荀子的持论同我们的结论最为接近:人性在其最深刻的意义上,是恶而不是善。因为在人性系统模型最深的三个层次上,在人的自然属性上,几乎没有善而只有恶。耗散结构的利己性,生物遗传基因(DNA)的无限自我复制,动物不断追求欲望和感受的满足,都是利己、自私和潜在的恶。只有到浅近的属人的三个层次上,经过家庭、学校和社会教育,灌输进社会文化遗传基因(S-CDNA), 人被培养利他和爱,有了伦理和道德律内存,他才从善。

所以我说:人身上的恶是天生的,而善则需要培植。试看各种宗教的经文,大多数都是劝善的;各类文艺作品,多宣传善有善报,恶有恶报;家长和教师们总是在对下一代进行助人为乐和刻己奉公的品德教育。有人不是说吗,元明清三朝留下几百齣传统剧目,终不离“忠孝节义”四个字,而这四个字的内涵都是利他——“忠”利君王,“孝”利父母,“节”利丈夫,“义”利朋友。再从反面看,在印度曾有人找到幼小被叼进狼穴并由母狼养大的狼孩儿: 浑身是毛,尖牙利爪,呕哇乱叫,见人就咬, 抓到扔过去的活鸡就茹毛饮血。哪有一点点善?这就用变相的科学实验证明了我们的结论。

由此我们也能更好地理解恩格斯以赞赏的态度引述的黑格尔的观点:“人们以为,当他们说人的本性是善的这句话时,他们就说出了一种很伟大的思想,但是他们忘记了,当人们说人本性是恶的这句话时,是说出了一种更伟大得多的思想。”而且,正如恩格斯进一步阐述的那样:“恶是历史发展的动力借以表现出来的形式。”我还加一句:社会实行法治就是以恶制恶。

最高道德和基本道德

当代中国经济上去了,可是道德下来了。有识之士都在叹息全社会“诚信丧失,道德滑坡”。造成这种情况当然有多方面的原因,真要治理肯定是一个社会系统工程。我在这里仅从《人性的系统模型》上得出的某些结论出发,贡献一孔之见和一己之得。

首先,我想把道德划分为基本道德和最高道德。前者是人类社会几千年来形成的,各种文化都承认的做人的最低道德,后者是我们这个共产党领导的马克思主义的社会主义国家一贯宣传和灌输的共产主义的最高道德。做人的一条基本道德是什么?我相信你不会反对,那就是“诚信”;共产主义的最高道德大家都知道,那就是“毫不利己,专门利人”,在中国就是“雷锋精神”。

然而,倘若把最高道德的信条“毫不利己,专门利人”放到我们的“人性的系统模型”上来看,你就会发现这是一种绝对的利他主义,是一般人难以做到的;如果有人一定朝这个方向做,那肯定早衰早逝。不信你回忆我们的宣传机器这些年宣传过的英模,一个接一个,总共好几十,好几百,几乎全是英年早逝。原谅我再说一句怪话,如果全世界每一个人真的都奉行“毫不利己,专门利人”的道德信条,我敢跟任何人打赌,不出一个月,人类就灭绝了。道理很简单,人是开放系统,是耗散结构,既有输入又有输出才能维持,输入大于输出才能生长。现在你让人“毫不利己,专门利人”,就是光输出不输入,或至少是输出大于输入,那就叫透支;他一天吃几碗干饭,能透支多少天,不早衰早逝才怪呢!

如果以科学的态度反思“毫不利己,专门利人”这条最高道德,不难发现,在整个太阳系范围内,只有太阳这颗恒星能完全做到,其余任何系统都不可能完全做到。其实太阳也是股份有限公司,到一定时日,它会耗尽辐射能量,坍塌成黑洞,什么光和热都发不出来了;并且绝对自私,把一切能量和物质都吞噬进去。

说到这里,你就会明白,“毫不利己,专门利人”这条最高道德标准定得太高了,在革命战争时期作为号召大家为革命牺牲的口号可以,但在和平时期作为人人都应当奉行的道德标准就太左了,无异于要每个人都成为太阳这样的恒星,这怎么能做得到?如果有人一时做到了,我敢说他有可能是投机分子,是荀子说的那种“其善伪也”,是像刘少奇曾经说过的那样“吃小亏,占大便宜”。

中国是在1963年开始开展“学雷锋”运动的。当时,我所在的北京师范学院中文系三年级3班,有三十几个印尼归侨;内中有一个男性华侨学生,特别听上面的话,政治学习小组会上发言极端左倾。一个星期六下午,政治辅导员动员“学雷锋”,星期天,这个侨生就把他所在的男生宿舍床下的臭鞋破袜子全掏出来了,泡了一大盆,洗得干干净净。政治辅导员知道了,立刻在班上表扬,树为“学雷锋标兵”。可惜此人“学雷锋”就学这么一次,这辈子就吃下来了。其实这个男侨生做人的品质是有问题的,譬如他常把其他侨生私下谈话的内容以及偷看来的别人通信和日记的内容向上汇报;就连在同一个班上的他的表姐和表姐夫都讨厌他。可是政治辅导员不管这些,继续树这个人,还让他在毕业前入党,分配到党中央某部委委以重任。可惜到文革这个人就显原形了, 蹦得很高,跌得很惨。

我的意思,不是说不要学雷锋,不是说不要宣传最高道德,而是说在这之前,先要宣传和要求人做到做人的一条基本道德“诚信”。 其实,“诚信”拆开了就是“诚实”和“守信”。“诚实”自然就是“不撒谎”和“讲真话”,“守信”就是说话算数和“守信用”。一个人,如果“不撒谎”,“讲真话”和“守信用”都做不到,那我们很可以怀疑他“学雷锋”和“毫不利己,专门利人”是在做秀;一旦他进入党内当上领导干部,很可能就会原型毕露,无恶不作——党内贪官和腐败分子都是这么回事。我们大家都应当记住:生活中撒谎,必在政治上撒谎;对配偶不忠,必对党不忠;生活流氓,必是政治流氓。孔子说“有君子儒,有小人儒”。我愿意接着说“有真马列,有假马列;有真共产党员,有假共产党员。”我们大家都有必要学一学《古文观止》收录在苏洵名下的那篇《辨奸论》。

我平生遇到的两次道德震撼

我属于改革开放年代最早公派出国的留学生。1986年11月我到达老牌儿资本主义国家荷兰的首都阿姆斯特丹,在自由大学哲学系做访问学者。安顿下来以后,第二天,我拜访了指导教授S·格瑞菲(Sander Griffioen)的家。他夫人好心地借给我一辆自行车,还说:“阿姆斯特丹跟你们的北京一样,是个自行车王国。”

第二天清早,我第一次骑车到超市购物。东西这么丰富呀!这么方便呀!随便拿呀!待一件件刷过条形码,一一装进超市提供的三个大塑料袋,我心想:“大概共产主义社会,各取所需,也就是这么个取法了!”自行车后衣架上绕得有橡胶带子,我用它把三大袋子东西捆绑好,就开始往回骑。

S·格瑞菲教授夫人借给我用的那辆自行车

那是初冬,阴云下飘着稀稀拉拉的雪花,落到地面就化,所以地上有泥浆。我正顶风冒雪往回骑,突然,一辆小汽车,抢到我右前方停住。下来一位西服革履的绅士,他指着我自行车的后衣架,示意我塑料袋歪了,还被车条磨破了,有白米粒儿在往下掉。我一看,可不是吗!他说他车后备厢里有新袋子,可以给我用。我说先不用。他帮我解开,重新捆绑了三个袋子。所幸磨破的窟窿很小,绑得朝上之后,我用兜里摸到的纸堵上,也就不漏了。

谢过他之后,我继续向前骑。一路在想,几十年,我在国内受的教育都是说,西方资本主义是金钱世界,人人唯利是图,个个自私自利,人情极其冷漠。可是,今天……。我又想,倘若这是在北京城,是在长安街上,那些急驶的轿车里坐着的够级别的干部(那时北京没有私人轿车),有哪位会注意到我的塑料袋磨破了在掉米粒儿吗?怕未必。即使注意到了,他会让司机停车,会下来帮助我吗?怕未必。这就是我平生遇到的第一个道德震撼。

荷兰正式国名是the Netherlands(尼德兰),意思是“低地”,全国有将近一半的土地低于海平面;因此有发达的自然水系和运河网,往外引水和抽水。我一直有早晨跑步、做操和念外语的习惯。在外留学也是这样。我早晨跑步的地方是一条河渠的堤岸,地上铺满木屑,周围绿荫覆盖,行人稀少,十分惬意。

我每天早上跑步和念英文的林荫道

冬日的早晨,我跑完步,做完操,读完英文,慢慢地往回走。前方道路旁边站着一个男人,若无其事。等我走近了,他突然问我:

“What’s time by your watch?”(“你的表几点了?”)

我抬胳膊一捋袖子,看了一眼戴在左腕上的手表,告诉他:

“Eight thirty.”(“八点半了。”)

“Oh, it’s not yours.”(“喔,不是你的。”)

我问他是怎么回事。他从兜里掏出一块表,说是清早在这路上捡到的。他此前已经注意到我每天都在这条路上跑步,于是就想到这块表可能是我掉的。他一直站在路边等,等我锻炼和念书完了,自然地往回走的时候,漫不经心地问我的表是几点了。倘若我一捋袖子“啊”地一声,惊呼自己的表丢了,那么这块表肯定真的就是我丢的了。倘若他拿着这块表先给人看,然后问人家“是你丢的吗?”,那就可能被人冒领。说完,他还站在那儿,很可能要继续想办法把表归还真正的失主。

我又一次被震撼了。这个荷兰人太认真了!不仅仅是拾金不昧,而且那么负责!又想,今天倘若是我先捡到那块表,会怎么样?我会像他那样站在路边,经受着寒冷,等十几分钟,甚至几十分钟,一定要为表找到真正的失主吗?不会的,我做不到。我顶多是把它交到某个失物招领处,然后就不管了。

我不由得想起小时候念过的民国时代的小学课本,上面不仅有“孔融让梨”,“司马光砸缸”这类中国故事,而且还有“救了全村人的性命”这样一个荷兰故事。它说的是一个荷兰小孩,傍晚到村边玩耍,发现河堤上有一个小洞,正在咕咕咕地冒水。他想跑回村里叫人,又怕来不及了;于是就用自己的背靠在河堤上,将洞堵住,直到天黑父母来找到他。

我忽然觉得,是那个荷兰小孩儿现在长大了,三四十岁了。今天清早正是他在那条路边捡到了那块表,于是,他很自然地就站在路边等,一定要想办法亲自找到真正的失主。这种社会责任心,强烈的道德意识,做事认真的态度,一定是从小培养起来的。

后来,先后有好几个教授请我到家吃饭。我注意到他们每家在饭桌上的做法都是一样的:饭菜摆好,坐定之后,先由家长带领全家做祈祷,感谢上帝赐予的美食;饭后,全家仍然坐着不动,由家长翻开《圣经》,朗读一段有教育意义的经文。周日早上,全家一定一起到教堂做礼拜,接受基督教精神的化育,纯洁自己的心灵。我进而想到,像荷兰这样的老牌资本主义国家,他们的工业产品,总是有稳定的高质量,其中当不仅有科技的因素,还一定包含着道德的因素,绝不仅仅就是一个“钱”字。我们应当怎样做呢?

诚信要从政府做起

开春了,S·格瑞菲(Sander Griffioen)教授约我出游,目的地是荷兰本土外面深入北冰洋的几个小岛中的一个。大清早他跟我各骑一辆自行车,各带他的一个小孩儿,走柏油路,石子儿路,穿林间小道,一直向北进发,越走越荒凉。日上三竿,眼前豁然开朗,一条笔直的大河横在面前。教授说,这是一条运河,我们得坐渡船过去。

摆渡的小汽轮开过来了,我们四个人两辆自行车,跟另外两三个乘客,一道上了船。我张罗着要掏钱买船票,教授说:“No,You needn’t. It’s free. Later, I’ll tell you.”(不,不用买票。这船免费。待会儿我告诉你。) 我摸不着头脑。待小汽轮开动后,教授对我说:“上世纪末,运河挖到这个地方,这里两个村儿的居民反对,说运河挖好后两个村庄隔开了,他们都有许多亲戚在对方村儿里住,来往走动不方便了。政府坚持要挖,两边村民就静坐示威,不许挖。僵持了一段时间,政府只好跟村民开谈判。最后达成的协议是运河照挖不误,但政府承诺开通后永远提供免费渡轮。这以后一百多年了,这儿一直有这条政府出资的免费小汽轮往来摆渡。”

听完这个故事我大为惊讶。第一是惊讶荷兰政府讲理,用民主方法解决与民众的争端,而不是镇压;第二,更惊讶荷兰政府的诚信,信守承诺,免费小汽轮已经开了一百多年了!于是,我怀着敬意走到位于汽轮中部的驾驶舱,去看那位正在操舵的船长。船长是个上年纪的老人,慈眉善目;秃顶,头顶两边还剩一些花白头发。他身着深蓝色水手制服,翻着雪白的衬衫衣领,戴白手套,双手紧握轮盘,专注前方。

船到达对岸停稳后,老船长摘了手套笑眯眯走出驾驶舱,用荷兰语同S·格瑞菲打招呼,似乎相互熟识。教授当然把我这个远道来的中国客人介绍给他。我跟老船长握手并用英语问候之后,我看他兴致很高,就半开玩笑地对他说:

“我佩服你!你是欧洲大陆最后一个共产主义者!

你是真正的共产主义者!

你一生都在全心全意为人民服务!

一辈子没收过一分钱。”

老人听了十分高兴,用拳头捶我的肩膀,周围几个人全都哈哈大笑。我们推着自行车上岸后,老船长手扶船栏还在冲我们微笑。我赶紧按快门拍下这珍贵的值得永远留念的镜头。

渡轮船长最后的剪影

值得留念的不仅是他和善的笑容,还有荷兰政府的诚信记录。中国不是有句话“上行下效”吗?江泽民当总书记时不是引用过一句谚语“上梁不正下梁歪,中梁不正倒下来”吗?这回我算明白了,荷兰人为什么全都那么诚实守信。

譬如说,他们全国各地,不管大商场还是小摊贩,一律明码交易——白签黑字是原价,橘黄色签红字是打折价,绿签黑字是甩卖价——举国上下“no bargain”(没有讨价还价)。如果你不谙民情跟荷兰人砍价,他会认为这是不相信他,甚至是一种侮辱;他会反而升高价钱,不卖了,甚至不理你了。这种原教旨主义的新教伦理和资本主义精神,对于比荷兰晚三百年起步的中国市场经济不是一剂伦理良药吗?

我们这三十多年岂止是bargain,简直是欺骗比赛,看谁骗得过谁。要扭转民风,重建诚信,从何做起?当然得从政府做起——率先垂范;否则改不了,说不定还会愈演愈烈。当然,还又说回来,习近平总书记领导这三年大力反腐,情况好多了。中国政府确实是在公开、透明、监督、法治和诚信方面取得了长足的进步,社会的道德风气也有所好转。

【责任编辑:王 崇】

B01

A

1673-7725(2017)07-0103-10

2017-02-10

本文系国家社科基金资助项目“系统科学和社会发展”(项目编号:98BZX014)的阶段性研究成果。

闵家胤(1942-),男,四川泸州人,研究员,博士生导师,主要从事系统哲学和文化研究。